«Питание простейших (на примере инфузории-туфельки, амебы обыкновенной, эвглены зеленой). Образование сократительных вакуолей и выделительных телец»

Цель: на примере опытов показать питание простейших и образование сократительных вакуолей и выделительных телец.

Задачи:

Образовательные:

- углубить знания об особенностях физиологии питания одноклеточных как целостных организмов, ведущих самостоятельный образ жизни,

- лабораторно рассмотреть процесс питания и воздействие голодания на одноклеточных,

- выявить зависимость интенсивности функционирования сократительных вакуолей от температуры,

- определить процесс образования выделительных телец.

Развивающие:

- развивать умение работать с микроскопом,

лабораторным оборудованием.

Воспитательные:

- продолжить формирование аккуратности при работе с биологическим материалом,

- воспитывать умение слушать ответы одноклассников, анализировать правильность высказываний.

Оборудование: оборудование для проведения лабораторной работы (микроскопы, предметные стекла, пипетки, кармин, HCL, мрамор, культура одноклеточных: амебы, инфузории, эвглены), спиртовка, лед., колбы или пробирки, зажим для пробирок (колб)

1. Орг. момент (1 мин)

2. Повторение изученного в форме фронтального опроса: (3 мин)

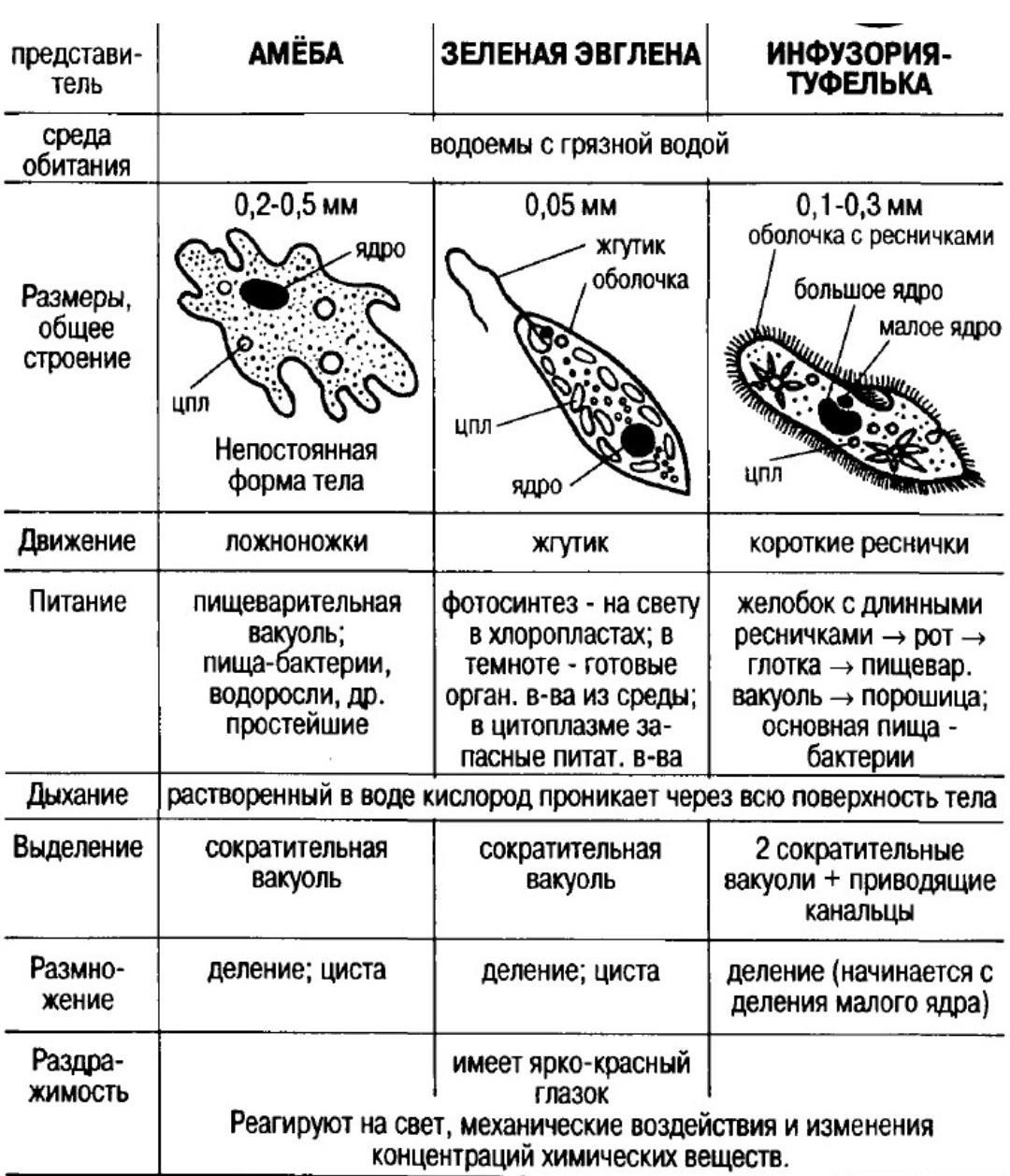

— Как происходит питание простейших в нормальных условиях?

— Как воздействует голодание на инфузории?

— Назовите органоиды инфузории туфельки, амебы обыкновенной, эвглены зеленой и их значение; что такое сократительная вакуоль, ее значение?

3. Проведение опытов (35 мин) (на каждый

опыт и заполнение таблицы 8 мин)

Проведение опытов (35 мин) (на каждый

опыт и заполнение таблицы 8 мин)

- Повторение правил техники безопасности при проведении лабораторных работ.

- Деление класса на 3 группы (по рядам), каждый ряд делится еще на четыре подгруппы (2-3 ученика), каждая из которых выполняет по одному из предложенных опытов. Задания: 1-ый ряд выполняет все опыты на примере культуры амебы обыкновенной, 2-ой ряд на примере инфузории туфельки, 3-ий на примере эвглены зеленой.

— Проведение опыта №1″Наблюдение над питанием простейших в нормальных условиях»

Опыт № 1

«Наблюдение над питанием простейших в нормальных условиях»

(Луцкая Л. А., Никишов А.И. 1997)Из культуры с туфельками берут каплю воды из

поверхностной пленки. Каплю помещают на

предметное стекло и покрывают покровным стеклом

с маленькими «восковыми ножками».

Легче всего глотку узнать по биению

покрывающих её стенки коротких ресничек: глотка

просвечивает на фоне тела в виде дугообразной

мерцающей полоски. Глотка служит для поступления

пищи в пищеварительные вакуоли. Последние

рассеяны в виде небольших округлых пузырьков в

протоплазме животного. Способ образования

вакуолей обнаруживается в следующем опыте (№2),

здесь же наблюдают лишь их число, расположение и

общий вид. Следует различить на препарате

пищеварительные вакуоли от сократительных. В

отличие от последних, которые совершенно

прозрачны, пищеварительные вакуоли обыкновенно

заполнены сероватым мелкозернистым содержимым

(полупереваренные сенные бактерии). Отсюда

следует, что в вакуолях заключается твердая пища.

Легче всего глотку узнать по биению

покрывающих её стенки коротких ресничек: глотка

просвечивает на фоне тела в виде дугообразной

мерцающей полоски. Глотка служит для поступления

пищи в пищеварительные вакуоли. Последние

рассеяны в виде небольших округлых пузырьков в

протоплазме животного. Способ образования

вакуолей обнаруживается в следующем опыте (№2),

здесь же наблюдают лишь их число, расположение и

общий вид. Следует различить на препарате

пищеварительные вакуоли от сократительных. В

отличие от последних, которые совершенно

прозрачны, пищеварительные вакуоли обыкновенно

заполнены сероватым мелкозернистым содержимым

(полупереваренные сенные бактерии). Отсюда

следует, что в вакуолях заключается твердая пища.Оформление опытов в лабораторной тетради

В лабораторной тетради заполняются таблицы, заготовленные заранее.

Таблица №1

| опыт №1 «Наблюдение над питанием простейших в нормальных условиях» | ||

| №п/п | Ход опыта | Полученные результаты |

Проведение опыта № 2″Кормление простейших мелко растертым в воде кармином”

Опыт №2.

«Кормление простейших мелко растертым в воде кармином»

(Догель В.А., 1956)Наиболее простой и показательный способ наблюдения над пищеварительными процессами инфузорий заключается в кормлении их кармином. Туфельки охотно заглатывают и другие взвешенные в воде мелкие частицы более или менее нейтрального характера, как то зернышки кармина, туши, даже растолченный в мелкую пыль алюминий. Пищеварительные вакуоли, наполненные кармином хорошо видны. В воде, взятой из культуры с туфельками, на чашку Петри, растирают, по возможности, мельче акварельную краску кармин в таблетке, до получения красной жидкости. В эту среду переносят пипеткой значительное число парамеций из культуры и через 20 минут берут каплю карминовой смеси с парамециями на предметное стекло.

Сначала инфузорий рассматривают при малом

увеличении, потом останавливают, поступая как в

предыдущем опыте, и изучают при сильном

увеличении.

На этом препарате видны следующие детали

пищеварения. По проносящимся мимо инфузории

зернышкам кармина можно судить, что биение

ресничек животного вызывает в окружающей воде

сильные токи. Часть зернышек проносится мимо,

другая часть попадает в околоротовую впадину,

рот и глотку. Мерцанием глоточных ресниц

зернышки направляются по дну глотки, где

навстречу им образуется в протоплазме

пищеварительная вакуоль. Постепенно эта

последняя наполняется зернышками кармина,

краснеет и, наконец, отрывается от дна глотки,

поступая свободно в протоплазму. Протоплазма

животного находится в постоянном, медленном

круговом движении, увлекающем за собою и

пищеварительные вакуоли. Каждая вакуоль

направляется сначала к переднему концу тела, не

доходя до него, поворачивает назад и следует по

брюшной стороне тела почта до самого заднего

полюса последнего. При условии достаточно

долгого и внимательного наблюдения удается

видеть и опоражнивание содержимого вакуолей

наружу.

Оформление опытов в лабораторной тетради

В лабораторной тетради заполняются таблицы, заготовленные заранее.

Таблица №2

| опыт № 2 «Кормление простейших мелко растертым в воде кармином” | ||

| №п/п | Ход опыта | Полученные результаты |

Проведение опыта №3 «Зависимость интенсивности функционирования сократительных вакуолей от температуры»

Деятельность вакуолей, подобно многим другим

сторонам физиологической деятельности

простейших, находится под сильным влиянием

температуры окружающей среды.

Промежуток между двумя пульсациями вакуоли у Paramecium

| Температура (Со ) | Промежуток времени (сек.) |

| 16 | 21 |

| 20 | 14 |

| 27 |

При дальнейшем повышении температуры пульс

становится неправильным и затем

останавливается, а при 40о С инфузории

вскоре умирают. При понижении температуры ниже

16° С пульс замедляется, но сохраняет свою

правильность.

При понижении температуры ниже

16° С пульс замедляется, но сохраняет свою

правильность.

Для наблюдений различий пульса проще всего рассматривать препарат сначала в прохладной комнате (лаборантской), (например, при 10° С) у окна, а затем в теплой комнате. Если нужно, то можно для более сильного согревания приблизить к микроскопу одну или две настольных лампы. Для быстроты нагрева жидкости с инфузориями, учитель нагревает колбу или пробирку на спиртовке, периодически измеряя температуру, для понижения температуры используется лед.

Оформление опытов в лабораторной тетради

В лабораторной тетради заполняются таблицы, заготовленные заранее.

Таблица №3

| Опыт №4 «Зависимость интенсивности функционирования сократительных вакуолей от температуры» | ||

| №п/п | Ход опыта | Полученные результаты |

Проведение опыта №4 «Образование выделительных телец у инфузорий» (опыт закладывается заранее (за два дня), во внеурочное время)

Помимо выбрасывания непереваренных частиц

пищи через порошицу у инфузорий существует еще

выделение накопившихся продуктов обмена

веществ. Эти продукты обмена могут быть сравнены

с мочевыми выделениями позвоночных. У инфузорий

этот процесс осуществляется с помощью

выделительных телец — правильных, сильно

преломляющих свет кристалликов. Количество и

размеры кристалликов в значительной мере

зависят от характера пищи животного. Для

демонстрации используют парамеций,

культивируемых на обыкновенном сенном настое, их

выделительные тельца мелки и немногочисленны,

как в этом можно убедиться перед началом опыта.

Но, если положить в воду с парамециями кусок

сырого мяса, то через несколько дней животные

будут переполнены множеством крупных

кристаллов. Кристаллы имеют весьма

разнообразную форму (призм, цилиндров, иголочек).

Кристаллы могут срастаться вместе и

образовывать друзы.

Эти продукты обмена могут быть сравнены

с мочевыми выделениями позвоночных. У инфузорий

этот процесс осуществляется с помощью

выделительных телец — правильных, сильно

преломляющих свет кристалликов. Количество и

размеры кристалликов в значительной мере

зависят от характера пищи животного. Для

демонстрации используют парамеций,

культивируемых на обыкновенном сенном настое, их

выделительные тельца мелки и немногочисленны,

как в этом можно убедиться перед началом опыта.

Но, если положить в воду с парамециями кусок

сырого мяса, то через несколько дней животные

будут переполнены множеством крупных

кристаллов. Кристаллы имеют весьма

разнообразную форму (призм, цилиндров, иголочек).

Кристаллы могут срастаться вместе и

образовывать друзы.

Оформление опытов в лабораторной тетради

Таблица №4

Опыт №5 «Образование

выделительных телец у инфузорий». |

||

| №п/п | Ход опыта | Полученные результаты, вывод |

4. Задание на дом (1мин) заполнить таблицы до конца.

5. Оформление (уборка) рабочего места. (5 мин)

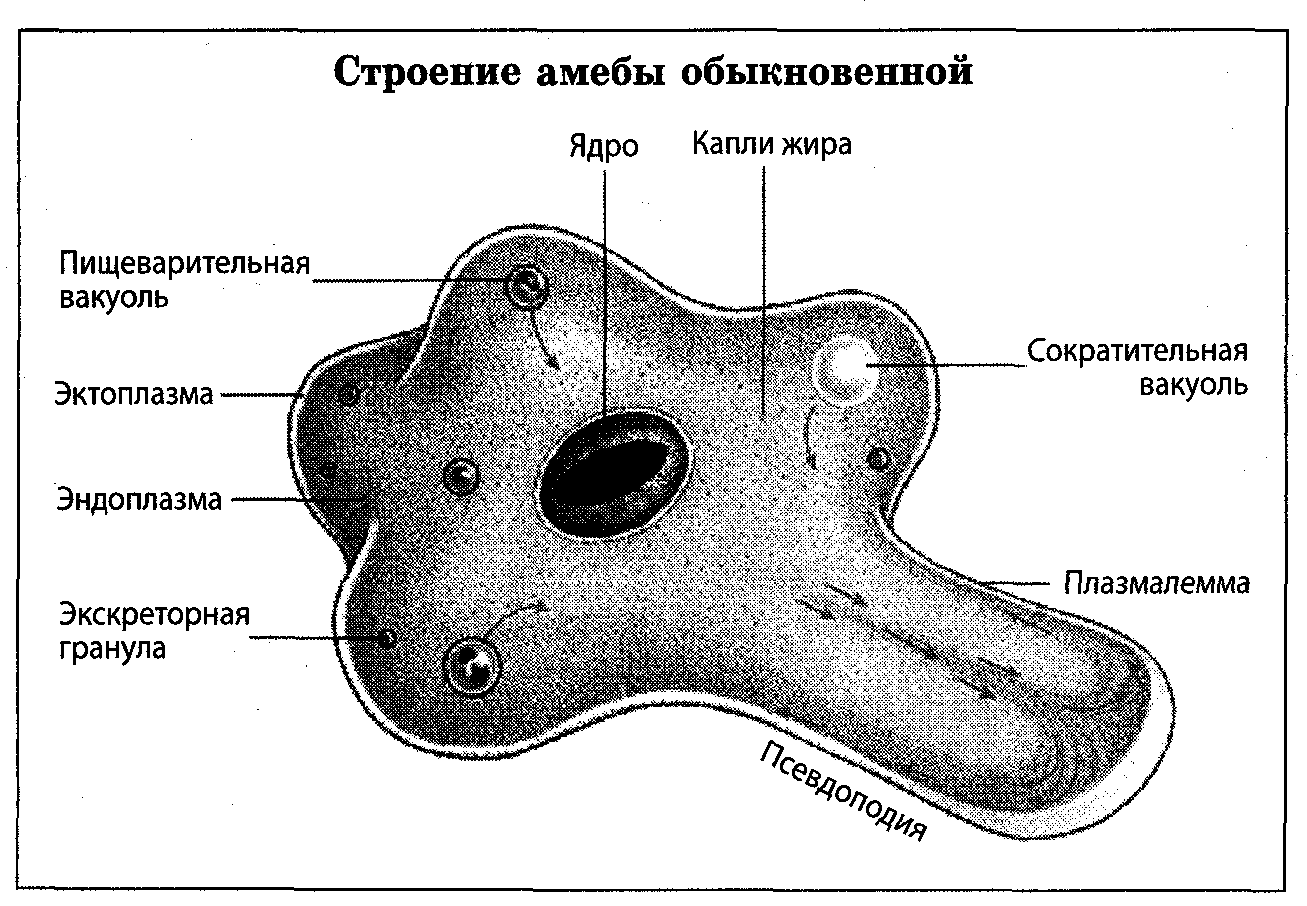

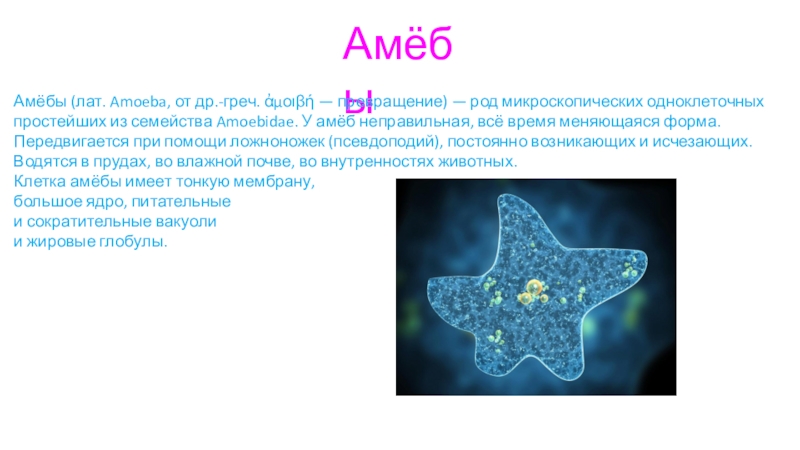

Строение клетки амебы — Детали строение организма, схемы и описание специалистов

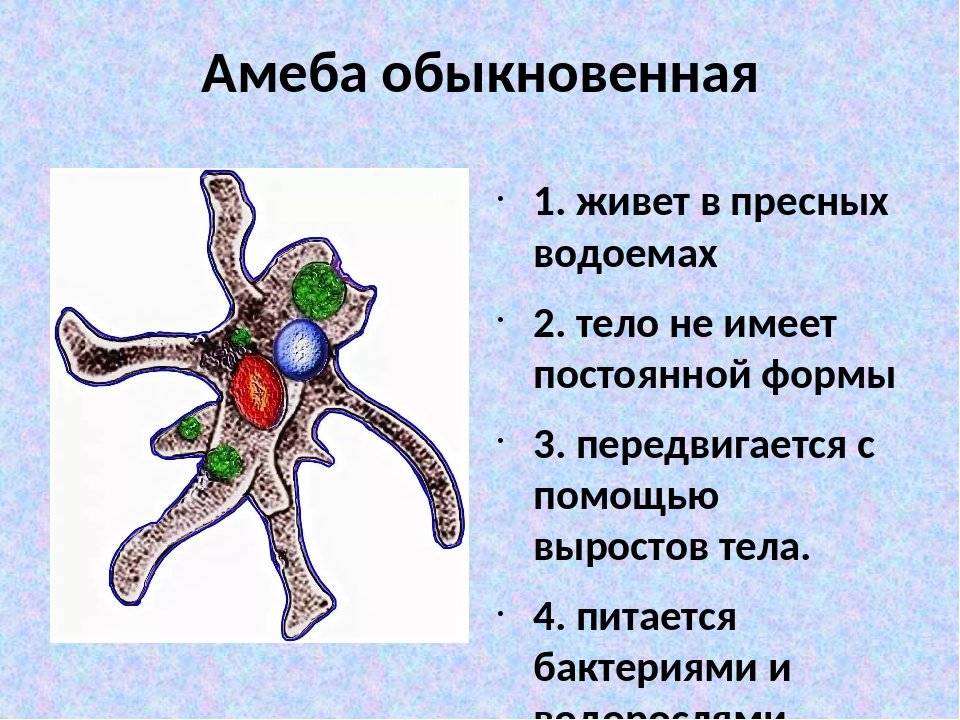

Один из представителей одноклеточных животных (простейших), имеющих возможность самостоятельно передвигаться, используя так называемые «ложноножки» называется – Амеба обыкновенная или протей. Относится к типу корненожек из-за своего непостоянного вида, образующихся, изменяющихся и исчезающих ложноножек. Она имеет форму маленького, еле различимого невооруженным глазом студенистого комочка, не имеющего цвета, размером около 0,5 мм, главная характеристика которого изменчивость формы, отсюда и название – «амеба», значит «изменчивая». Детально рассмотреть строение клетки обыкновенной амебы без микроскопа невозможно.

Детально рассмотреть строение клетки обыкновенной амебы без микроскопа невозможно.

Содержание

- Ареал обитания и защита от отрицательных условий

- Строение и обмен веществ простейшего

- Передвижение и реакция на раздражители

- Размножение

- Значение в природе

Ареал обитания и защита от отрицательных условий

Любой водоем с пресной стоячей водой – идеальная среда обитания для амебы, особенно предпочитает пруды с большим содержанием гниющих растений и болота, в которых обитают в большом количестве бактерии. При этом она сможет выжить во влаге почвы, в капле росы, в воде внутри человека, и даже в обычный гниющий лист дерева может приметить амёба, амёбы, другими словами напрямую зависят от воды. Наличие большого количества микроорганизмов и одноклеточных водорослей, явный признак присутствия протея в воде, так как она ими питается.

Водятся в прудах со стоячей водой, во влажной почве, во внутренностях животныхКогда наступают отрицательные условия для существования (наступление осени, пересыхание водоема), простейшее перестает питаться. Приобретая форму шарика, на теле одноклеточного появляется специальная оболочка – циста. Внутри этой пленки организм может находиться продолжительное время. В состоянии цисты клетка пережидает засуху или холода (при этом простейшее не перемерзает и не засыхает), пока условия окружения не изменятся или циста не будет перенесена ветром в более благоприятное место, жизнь клетки амебы останавливается. Так защищается от неблагоприятных условий амеба обыкновенная, когда среда обитания становится пригодной для жизни, протей выходит из оболочки и продолжает вести обычный образ жизни.

Приобретая форму шарика, на теле одноклеточного появляется специальная оболочка – циста. Внутри этой пленки организм может находиться продолжительное время. В состоянии цисты клетка пережидает засуху или холода (при этом простейшее не перемерзает и не засыхает), пока условия окружения не изменятся или циста не будет перенесена ветром в более благоприятное место, жизнь клетки амебы останавливается. Так защищается от неблагоприятных условий амеба обыкновенная, когда среда обитания становится пригодной для жизни, протей выходит из оболочки и продолжает вести обычный образ жизни.

Существует способность к регенерации, когда тело повреждено, она может достроить разрушенное место, главное условие для этого процесса – целостность ядра.

Строение и обмен веществ простейшего

Чтобы рассмотреть внутреннее строение организма одноклеточного, необходим микроскоп. Он позволит увидеть, что строение тела амебы, представляет собой целый организм, который в состоянии самостоятельно выполнить все функции необходимые для выживания. Ее тело покрыто тонкой пленкой, которая называется цитоплазматическая мембрана, и содержащая полужидкую цитоплазму. Внутренний слой цитоплазмы более жидкий и менее прозрачный, чем наружный. В ней находятся ядро и вакуоли

Ее тело покрыто тонкой пленкой, которая называется цитоплазматическая мембрана, и содержащая полужидкую цитоплазму. Внутренний слой цитоплазмы более жидкий и менее прозрачный, чем наружный. В ней находятся ядро и вакуоли

Для пищеварения и избавления непереваренных остатков используется пищеварительная вакуоль. Питание амебы начинает осуществляться с контакта с пищей, на поверхности тела клетки появляется «пищевая чашечка». Когда стенки «чашечки» смыкаются, туда поступает пищеварительный сок, так появляется пищеварительная вакуоль. Образовавшиеся питательные вещества в результате пищеварения используются для построения тела протея. Далее вакуоль приближается к краю клетки и объединяется с мембраной, тем самым происходит избавление от непереваренных остатков пищи.

Строение амёбы обыкновеннойПроцесс пищеварения может занимать от 12 часов до 5 дней. Такой тип питания называется фагоцитоз. Чтобы дышать, простейшее поглощает воду всей поверхностью тела, из которой потом выделяет кислород. Для выполнения функции выделения излишков воды, а также регулирования давления внутри тела, у амебы имеется сократительная вакуоль, через нее также иногда может происходить выделение продуктов жизнедеятельности. Так происходит дыхание амебы, процесс называется – пиноцитоз.

Для выполнения функции выделения излишков воды, а также регулирования давления внутри тела, у амебы имеется сократительная вакуоль, через нее также иногда может происходить выделение продуктов жизнедеятельности. Так происходит дыхание амебы, процесс называется – пиноцитоз.

Передвижение и реакция на раздражители

Для передвижения амеба обыкновенная использует ложноножку, другое их название – псевдоподия или корненожка (из-за сходства с корнями растений). Они могут образовываться в любом месте на поверхности тела. Когда цитоплазма переливается к краю клетки, на поверхности протея появляется выпуклость, образуется ложная ножка. В нескольких местах ножка прикрепляется к поверхности, в нее постепенно перетекает оставшаяся цитоплазма. Таким образом, происходит передвижение, скорость которого примерно 0,2 мм в минуту. Клетка может образовать несколько псевдоподий. Организм реагирует на различные раздражители, т.е. обладает способностью чувствовать.

Размножение

Питаясь, клетка растет, увеличивается, наступает процесс, ради которого живут все существа – размножение. Размножение амебы обыкновенной, процесс самый простой из известных науке, происходит бесполым путем, и подразумевает собой деление на части. Размножение начинается со стадии, когда ядро амебы начинает вытягиваться и сужаться посередине пока не разделится на две части. В это время тело самой клетки так же разделяется. В каждой из этих частей остаётся по ядру. В конце концов, цитоплазма между двумя частями клетки разрывается, и образующийся новый клеточный организм отделяется от материнского, в котором остается сократительная вакуоль. Стадия деления обусловлена еще тем, что протей перестает питаться, останавливается пищеварение, тело приобретает округлый вид. Таким образом, размножается протей. В течение суток клетка может размножаться несколько раз.

Размножение амебы обыкновенной, процесс самый простой из известных науке, происходит бесполым путем, и подразумевает собой деление на части. Размножение начинается со стадии, когда ядро амебы начинает вытягиваться и сужаться посередине пока не разделится на две части. В это время тело самой клетки так же разделяется. В каждой из этих частей остаётся по ядру. В конце концов, цитоплазма между двумя частями клетки разрывается, и образующийся новый клеточный организм отделяется от материнского, в котором остается сократительная вакуоль. Стадия деления обусловлена еще тем, что протей перестает питаться, останавливается пищеварение, тело приобретает округлый вид. Таким образом, размножается протей. В течение суток клетка может размножаться несколько раз.

Значение в природе

Являясь важным элементом любой экосистемы, амеба обыкновенная регулирует количество бактерий и микроорганизмов в среде ее обитания. Тем самым поддерживая чистоту водоемов. Таким образом, являясь частью пищевой цепочки, ею питаются мелкие рыбки, рачки и насекомые для которых она является пищей.

Таким образом, являясь частью пищевой цепочки, ею питаются мелкие рыбки, рачки и насекомые для которых она является пищей.

Этимология, происхождение и значение амебы по этимонлайну

Рекламатип микроскопических простейших, 1855 г., от современной латыни Amoeba, название рода (1841 г. на английском языке, как говорят, использовалось в 1830 г. немецким натуралистом Кристианом Эренбергом), от греческого amoibē «изменение, переделка; обмен», что связано с ameibein «менять, обменивать» (от расширенной формы корня ПИЕ *mei- (1) «менять, идти, двигаться»). Так называется его постоянно меняющаяся форма. Раньше его называли протеем (1660-е годы). Связанный: амебный; амебовидный; амебоидный.

также из 1855

Тренды

амебыРеклама

обновлено 20 сентября 2022 г.

Реклама

Реклама 9000 3Популярные слова

- 1. мятеж

- 2. наемник

- 3. цисгендер

- 4. земной

- 5.

титан

титан - 6. имплозия

- 7. закладная

- 8. правда

- 9. переворот

- 10. титаник 900 24

Словарные статьи рядом с

амебаамнезиак

амнистия

амниоцентез

амниотическая

амниотическая

амеба

амебная ae

амеба

амок

амоле

среди

- A

- B

- C

- D

- E

- F

- G

- H

- I

- J

- K

- L

- M 9009 7 Н

- О

- Р

- Q

- R

- S

- T

- U

- V

- W

- X

- Y

- Z

Амебный менингит | CDC

- Причины

- Источники инфекции и факторы риска

- Как она распространяется

- Признаки и симптомы

- Диагностика

- Профилактика

- Ссылки 90 024

Причины

Первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ) — это редкая инфекция головного мозга, вызвано Naegleria fowleri и обычно приводит к летальному исходу. Naegleria fowleri – свободноживущая амеба* (одноклеточный живой организм, который слишком мал, чтобы его можно было увидеть без микроскопа). С 1962 по 2021 год в CDC было зарегистрировано 154 случая заражения в США, в среднем 2–3 случая в год. Выжили только четыре американца.

Naegleria fowleri – свободноживущая амеба* (одноклеточный живой организм, который слишком мал, чтобы его можно было увидеть без микроскопа). С 1962 по 2021 год в CDC было зарегистрировано 154 случая заражения в США, в среднем 2–3 случая в год. Выжили только четыре американца.

Источники инфекции и факторы риска

Naegleria fowleri обитает в теплых пресных водах и почве по всему миру и заражает людей при попадании амебы в организм через нос. Он лучше всего растет при более высоких температурах до 115 ° F (46 ° C) и может выживать в течение коротких периодов времени при более высоких температурах. 1, 2, Амебу можно найти в:

- Теплых пресных водах, таких как озера и реки

- Геотермальная (естественно горячая) вода, такая как горячие источники

- Сброс теплых вод с промышленных или электростанций

- Неочищенные геотермальные (естественно горячие) источники питьевой воды

- Плавательные бассейны, водные площадки, парки для серфинга или другие места отдыха, которые плохо обслуживаются или минимально хлорируются

- Водопроводная вода

- Водонагреватели

- Почва

Naegleria fowleri не живет в соленой воде, в отличие от океана.

В Соединенных Штатах большинство инфекций было связано с купанием в южных штатах, таких как Флорида и Техас. 3 Однако географические районы, где происходят инфекции Naegleria fowleri в Соединенных Штатах, меняются. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ареал Naegleria fowleri расширяется на север по мере потепления климата.

Хотя в большинстве случаев заражение Naegleria происходит после того, как люди плавают или погружают голову под воду, ПАМ также может возникать, когда люди чистят нос во время религиозных обрядов или промывают носовые пазухи (направляя воду в нос) загрязненной водопроводной водой. 4,5,6

Как распространяется

Naegleria fowleri заражает людей, попадая в организм через нос, обычно во время плавания. Амеба перемещается вверх по носу к мозгу, где разрушает ткань мозга и вызывает отек мозга.

Люди не могут заразиться Naegleria fowleri через питьевую воду, зараженную Naegleria . Люди также не распространяют амебу или PAM на других.

Люди также не распространяют амебу или PAM на других.

Признаки и симптомы

На ранних стадиях симптомы ПАМ сходны с симптомами бактериального менингита.

Симптомы ЛАМ проявляются через 1–12 дней после заражения.

К начальным симптомам относятся:

- Головная боль

- Лихорадка

- Тошнота

- Рвота

Более поздние симптомы включают:

- Ригидность шеи

- Измененное психическое состояние (спутанность сознания)

- Отсутствие внимания к людям и окружающему

- Приступы

- Галлюцинации

- Кома

После появления симптомов заболевание быстро прогрессирует и обычно приводит к смерти в течение примерно 5 дней (от 1 до 18 дней).

Диагностика

Ранние симптомы ЛАМ аналогичны другим более распространенным заболеваниям, таким как бактериальный или вирусный менингит. PAM трудно диагностировать из-за редкости инфекции и неспецифических ранних симптомов. Врачи диагностируют ЛАМ с помощью специальных лабораторных тестов, которые доступны лишь в нескольких лабораториях США. Людям следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них внезапно появится лихорадка, головная боль, ригидность затылочных мышц или рвота, особенно если они недавно плавали в теплой пресной воде.

Врачи диагностируют ЛАМ с помощью специальных лабораторных тестов, которые доступны лишь в нескольких лабораториях США. Людям следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если у них внезапно появится лихорадка, головная боль, ригидность затылочных мышц или рвота, особенно если они недавно плавали в теплой пресной воде.

Лечение

Некоторые препараты эффективны против Naegleria fowleri в лаборатории. Однако их эффективность неясна, поскольку почти все инфекции заканчивались смертельным исходом, даже когда людей лечили. PAM лечат комбинацией препаратов, которые часто включают амфотерицин B, азитромицин, флуконазол, рифампин, милтефозин и дексаметазон. Эти препараты используются, поскольку считается, что они обладают активностью против Naegleria fowleri и использовались для лечения выживших пациентов.

Профилактика

Личные меры по снижению риска заражения Naegleria fowleri должны быть направлены на ограничение количества воды, попадающей в нос.

титан

титан