Обыкновенная амеба. среда обитания

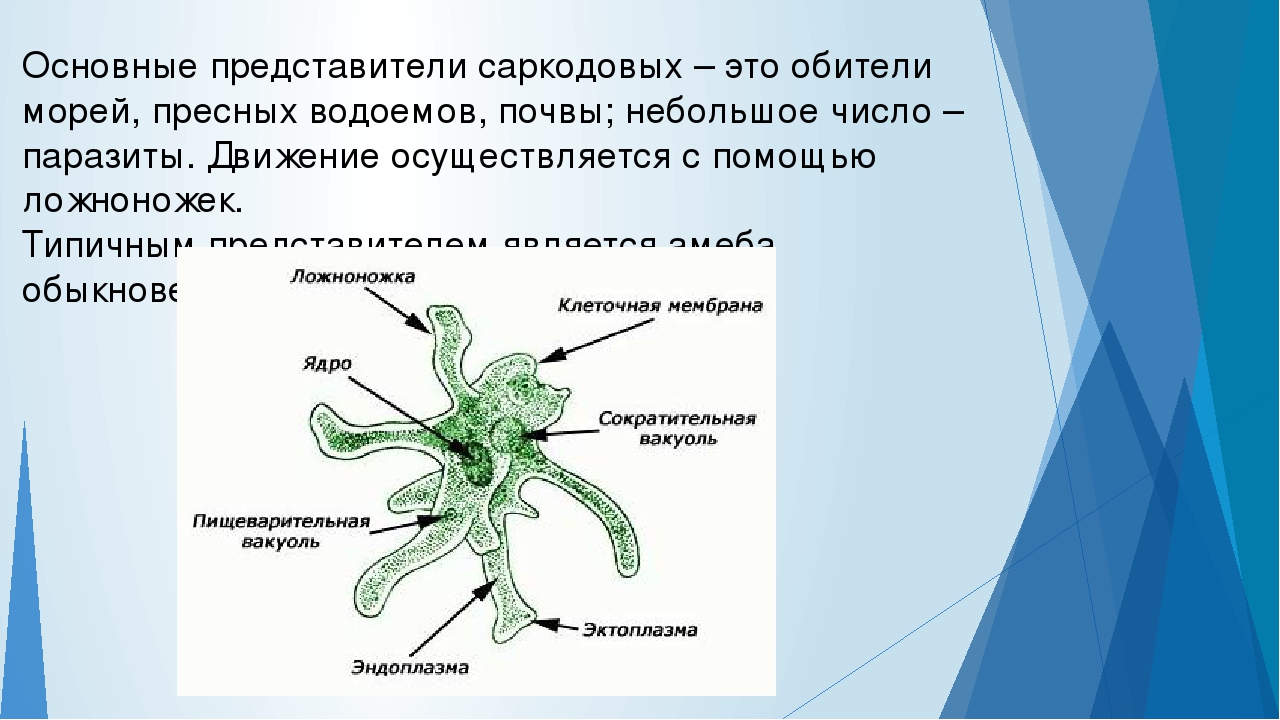

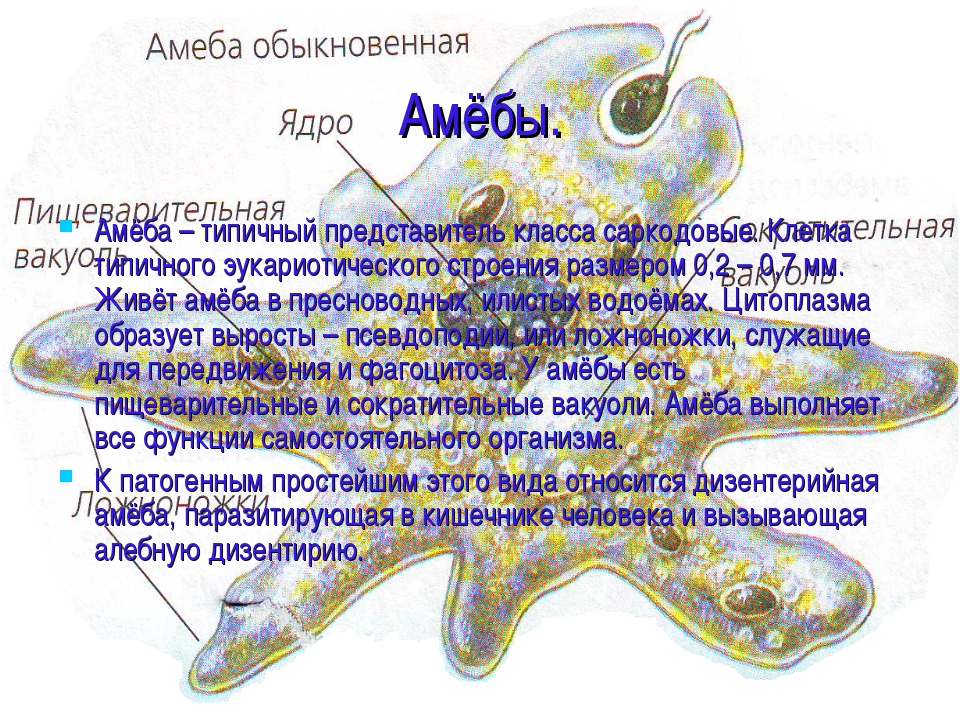

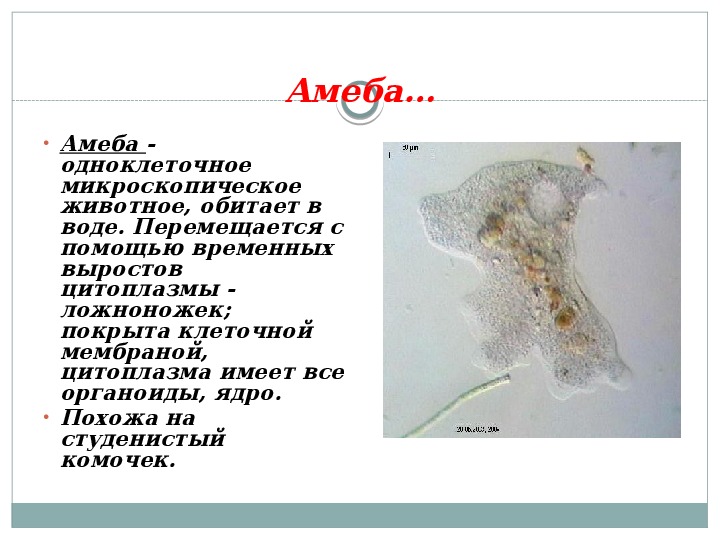

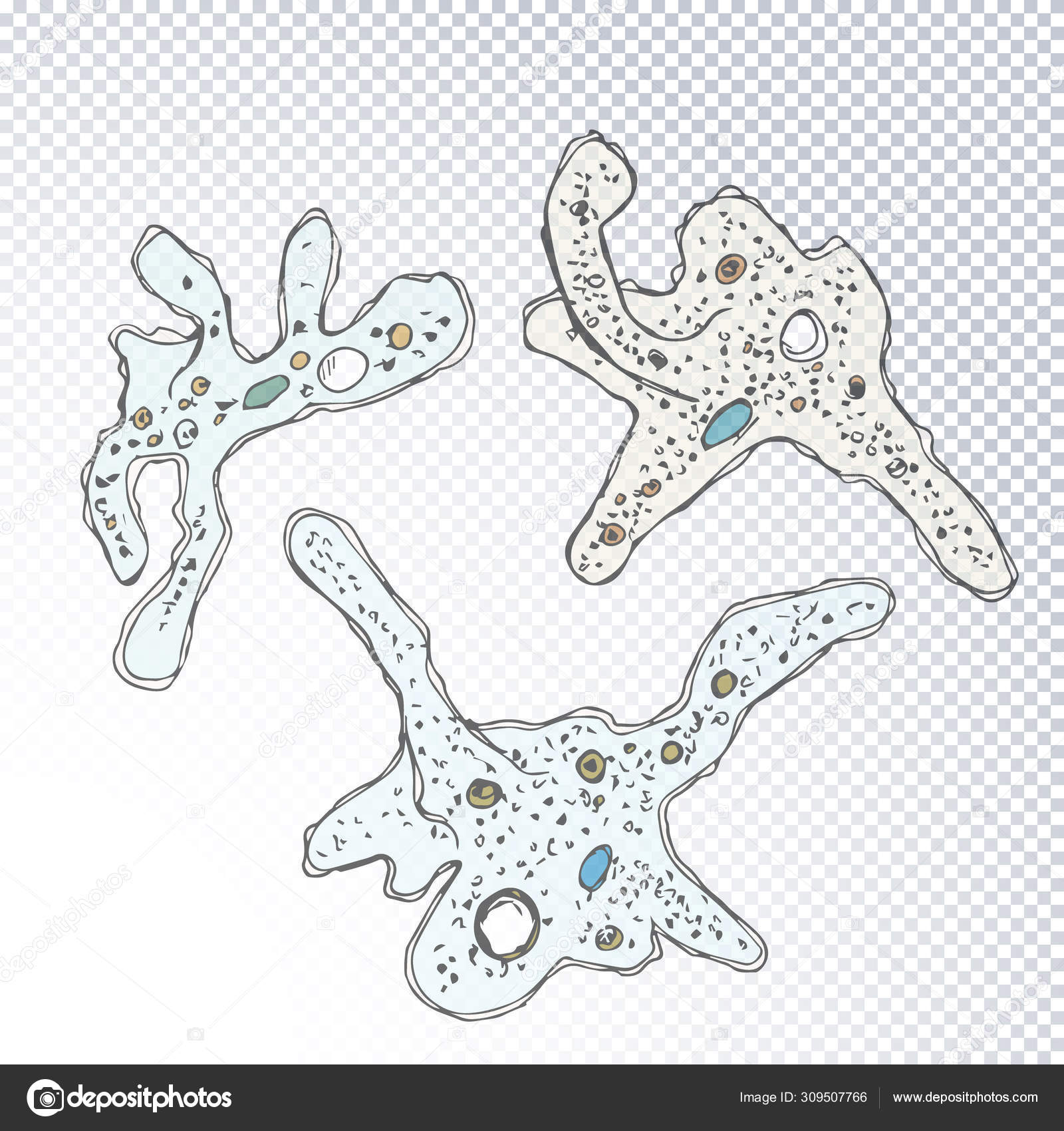

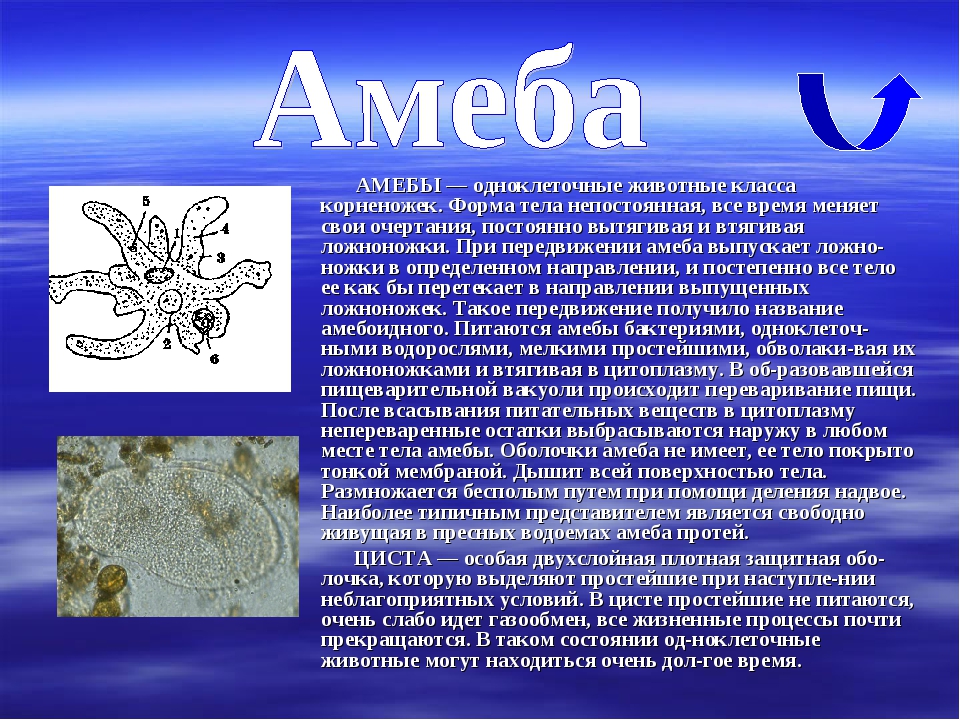

Амебы — это род одноклеточных организмов-эукариот (относятся к простейшим). Считаются животноподобными, так как питаются гетеротрофно.

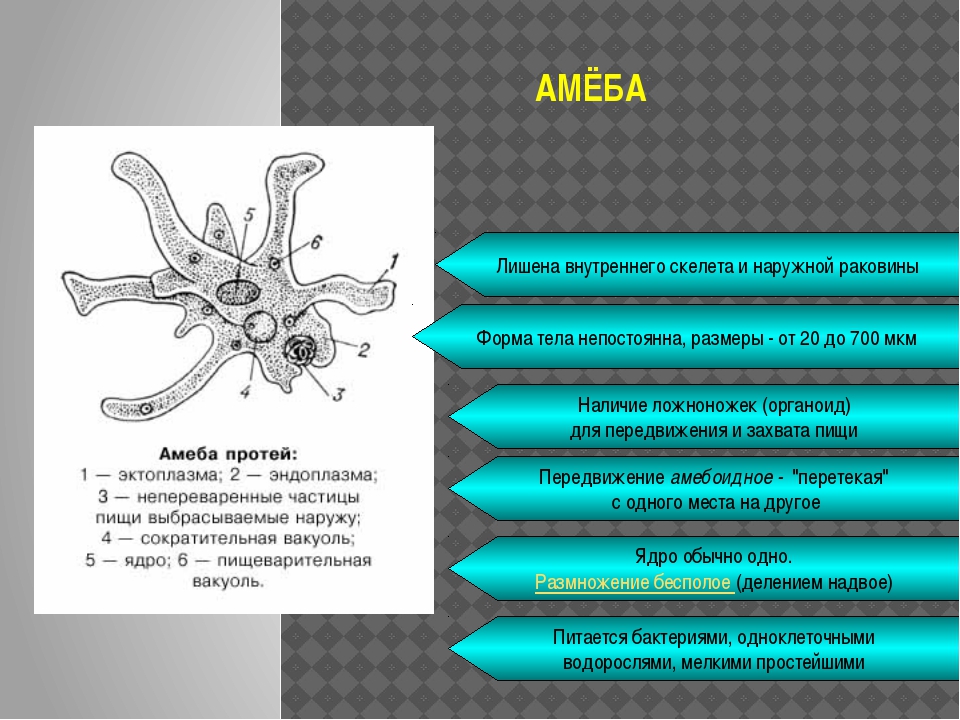

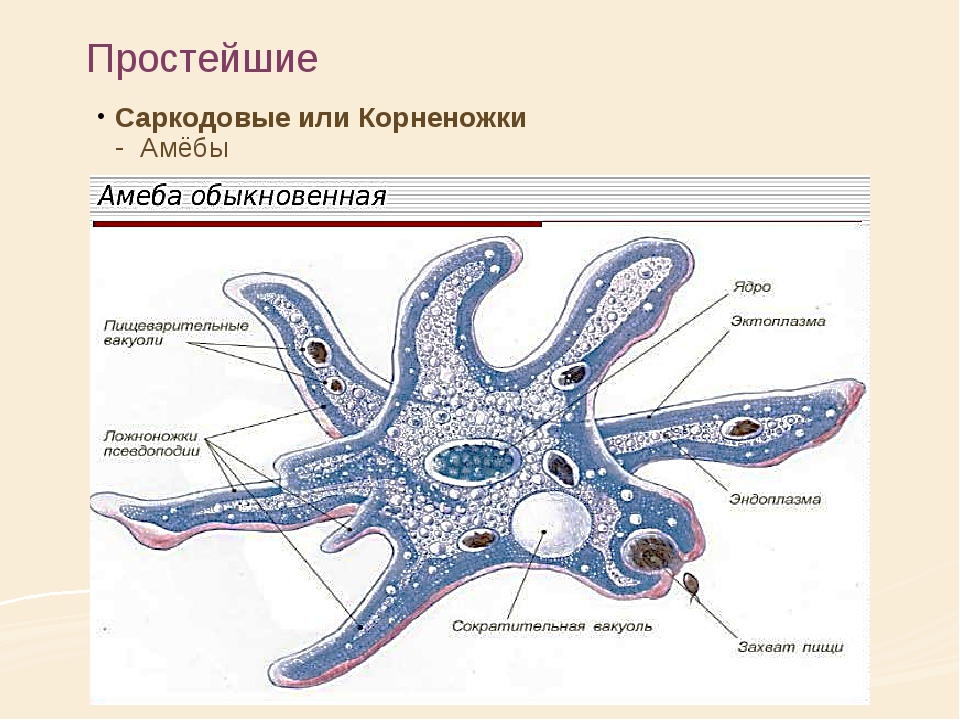

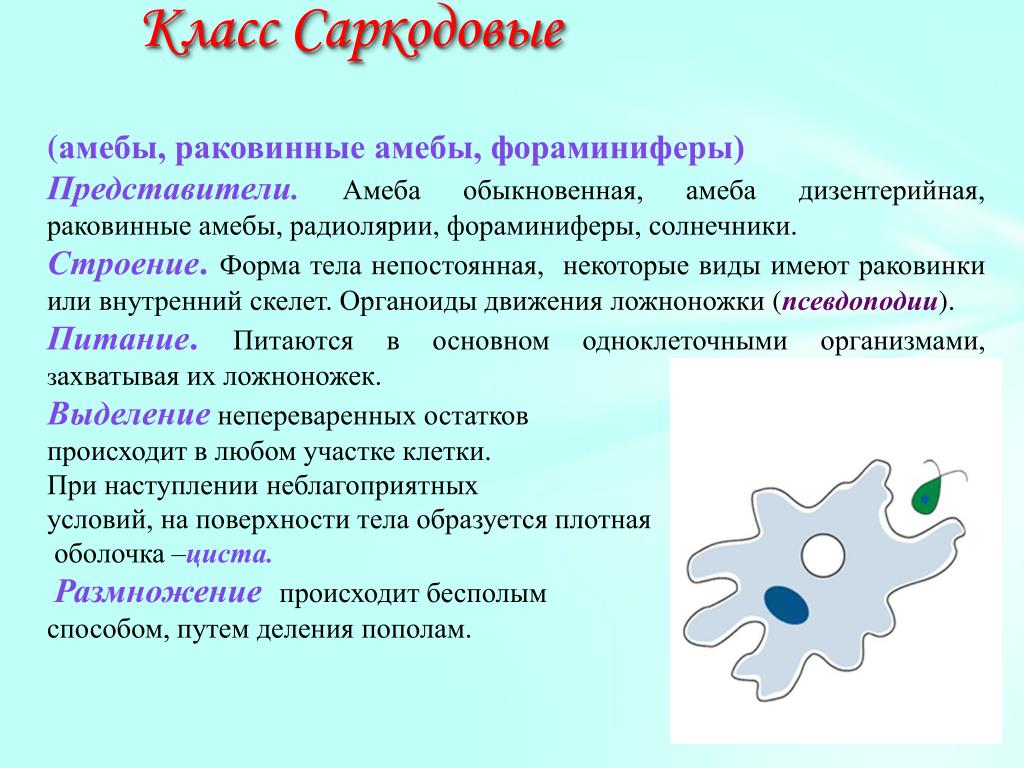

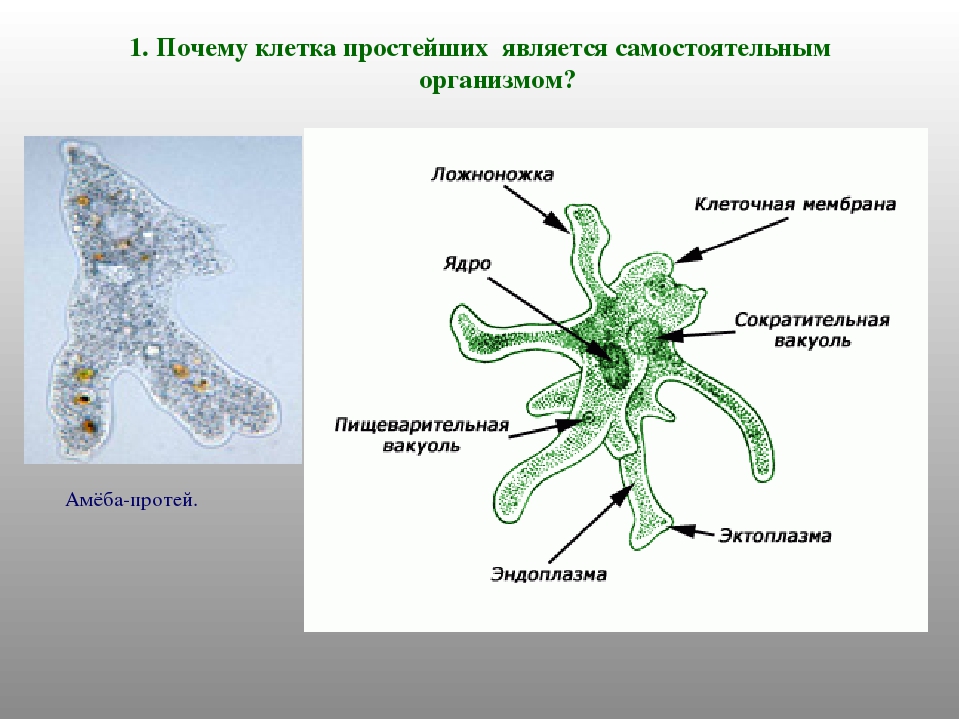

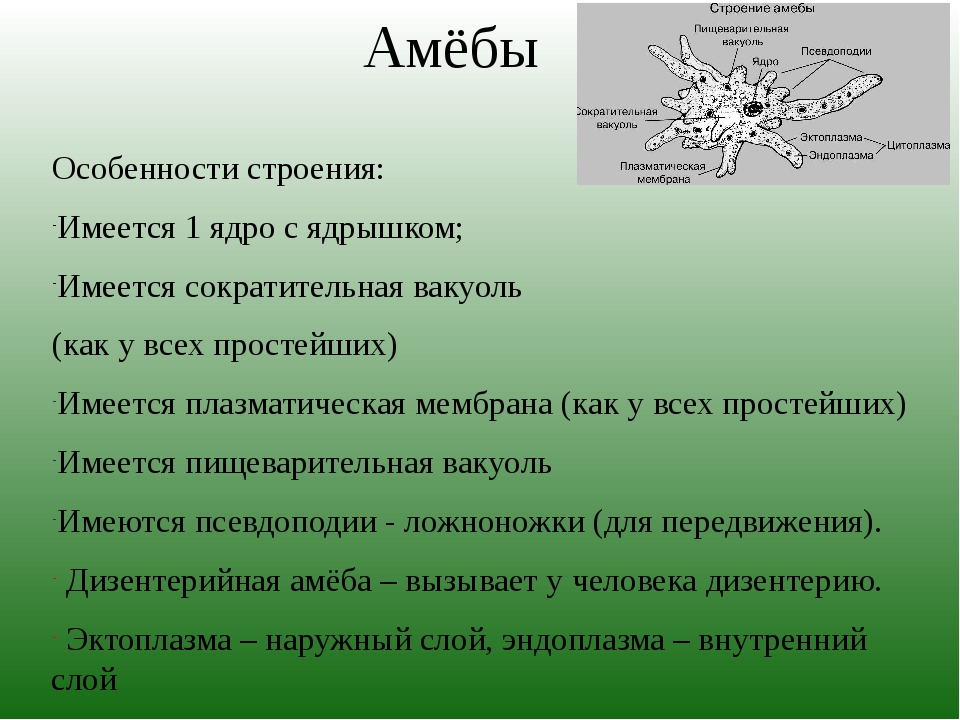

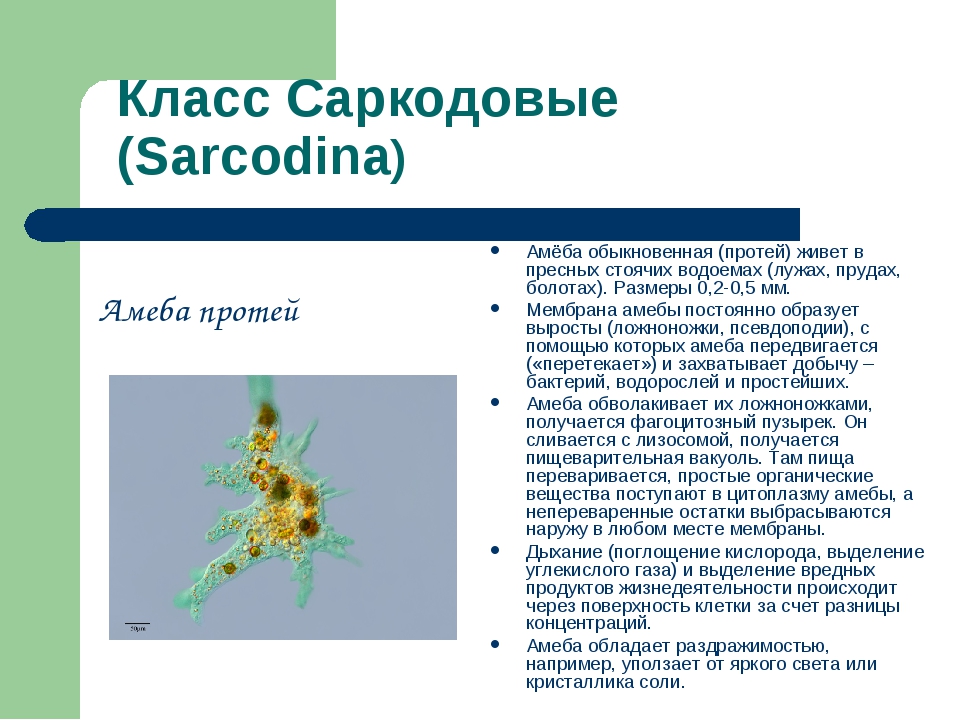

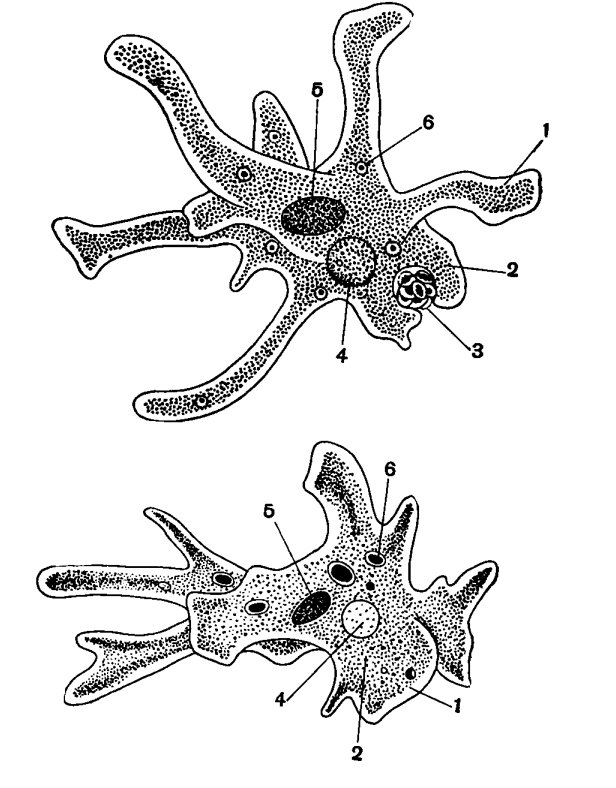

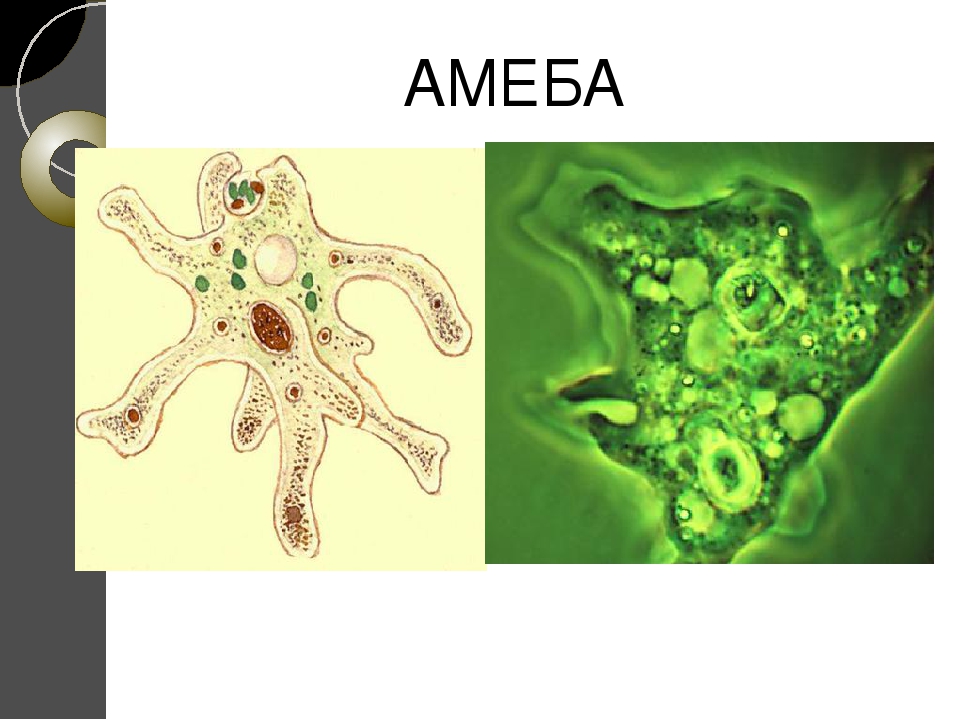

Строение амеб обычно рассматривают на примере типичного представителя — амебы обыкновенной (амебы протея).

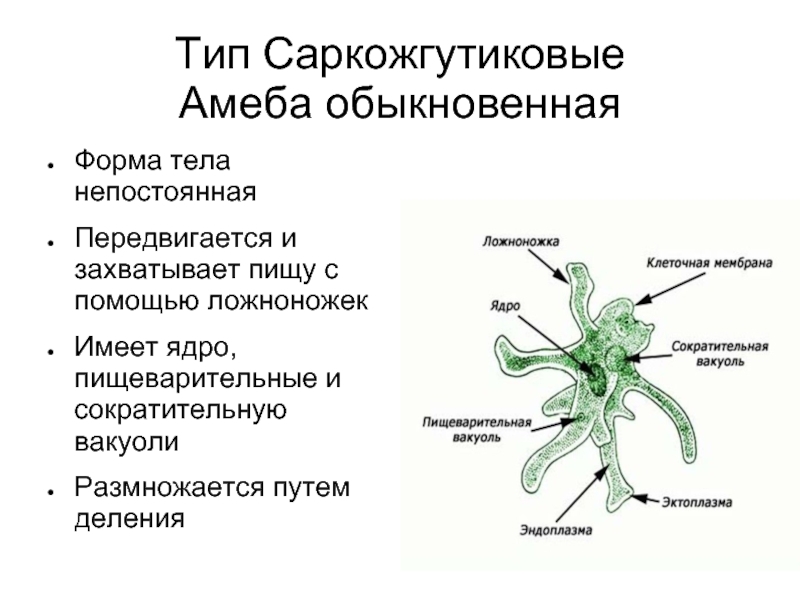

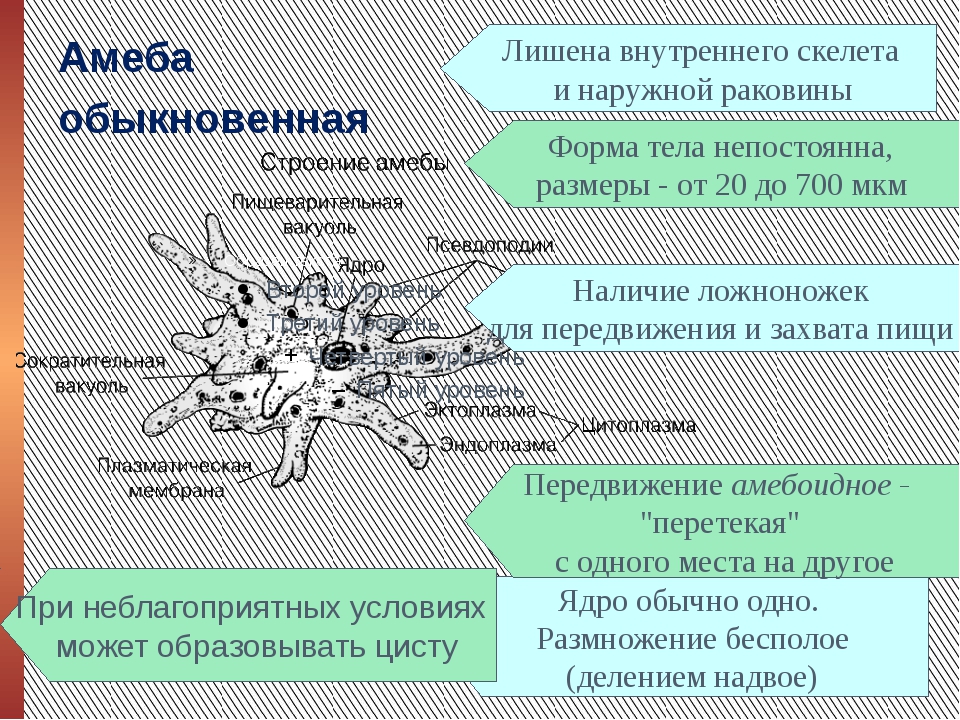

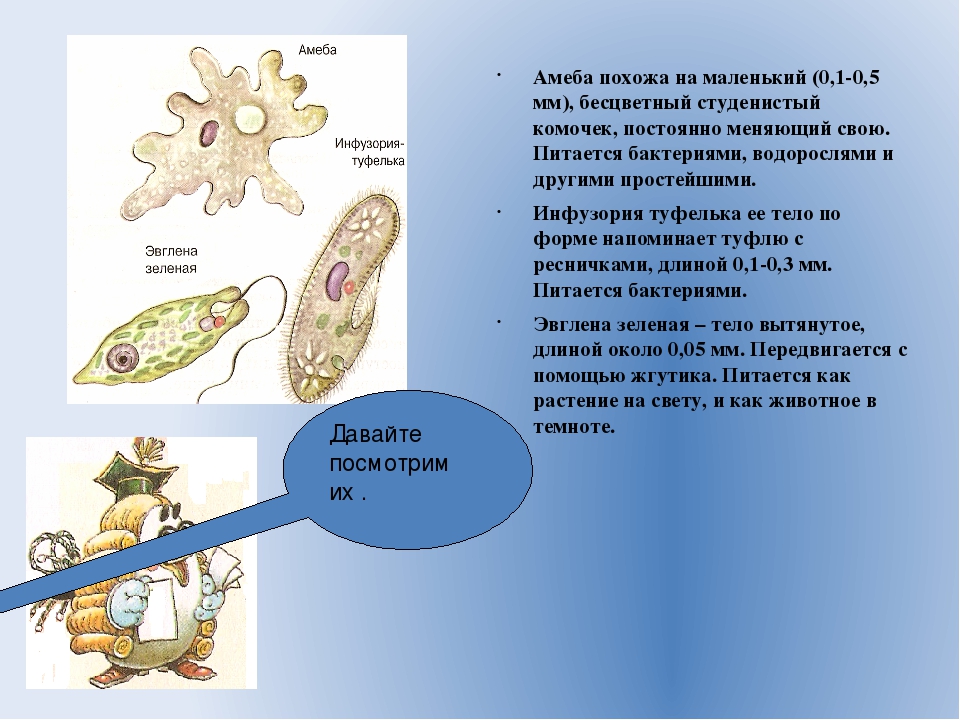

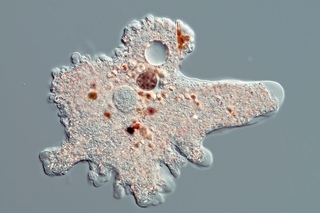

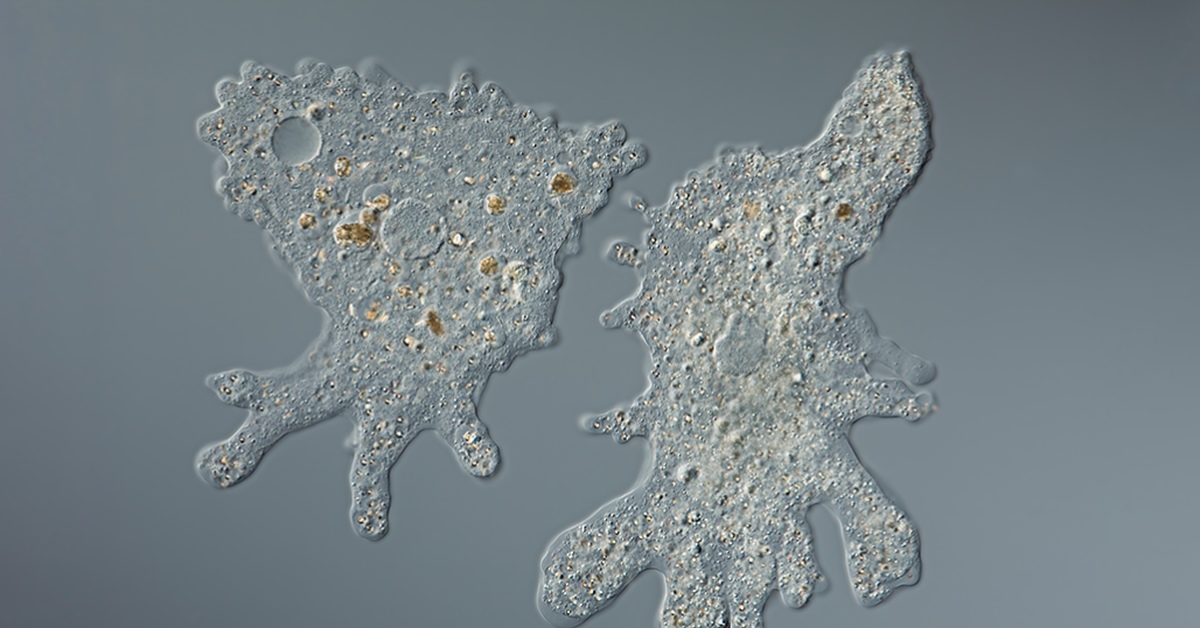

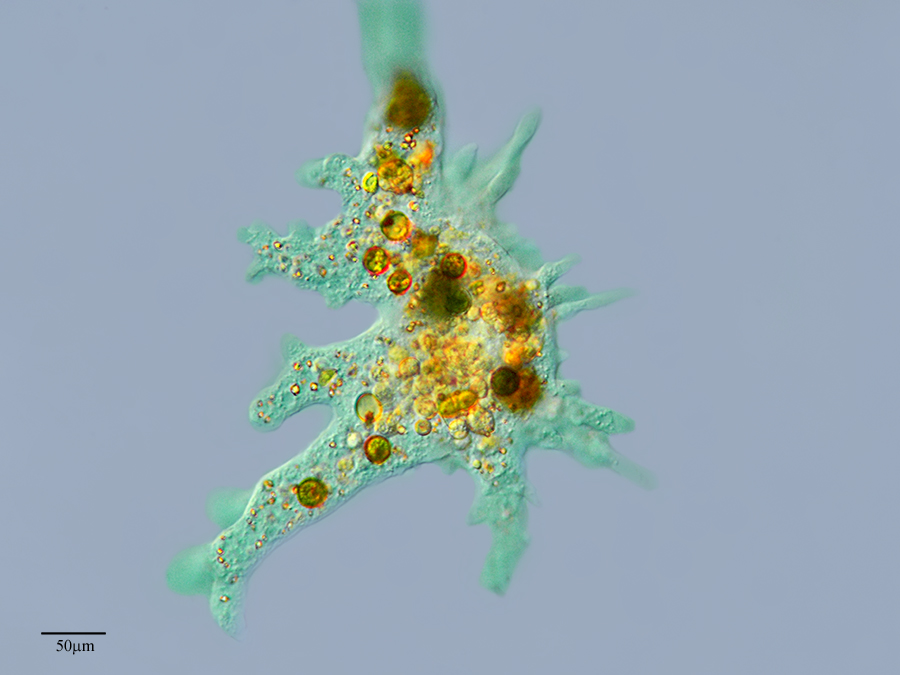

Амеба обыкновенная (далее амеба) обитает на дне пресноводных водоемов с загрязненной водой. Ее размер колеблется от 0,2 мм до 0,5 мм. По внешнему виду амеба похожа на бесформенный бесцветный комок, способный менять свою форму.

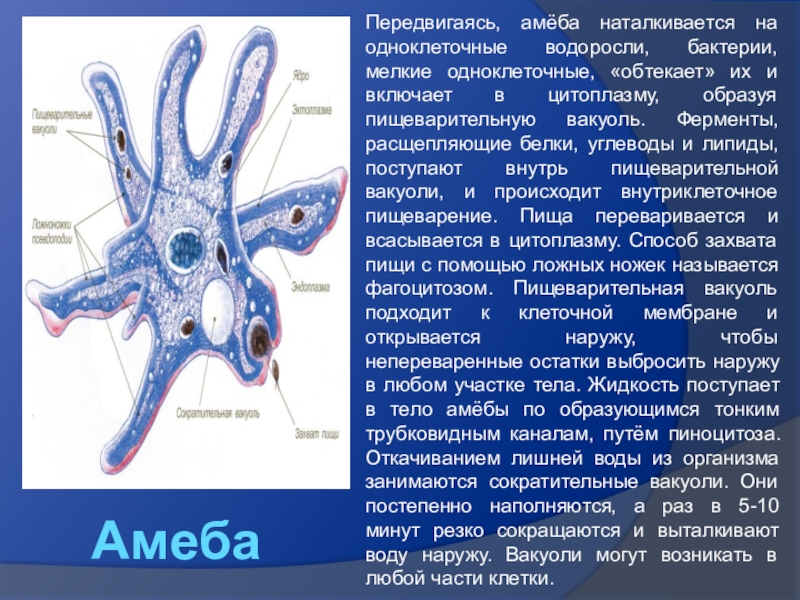

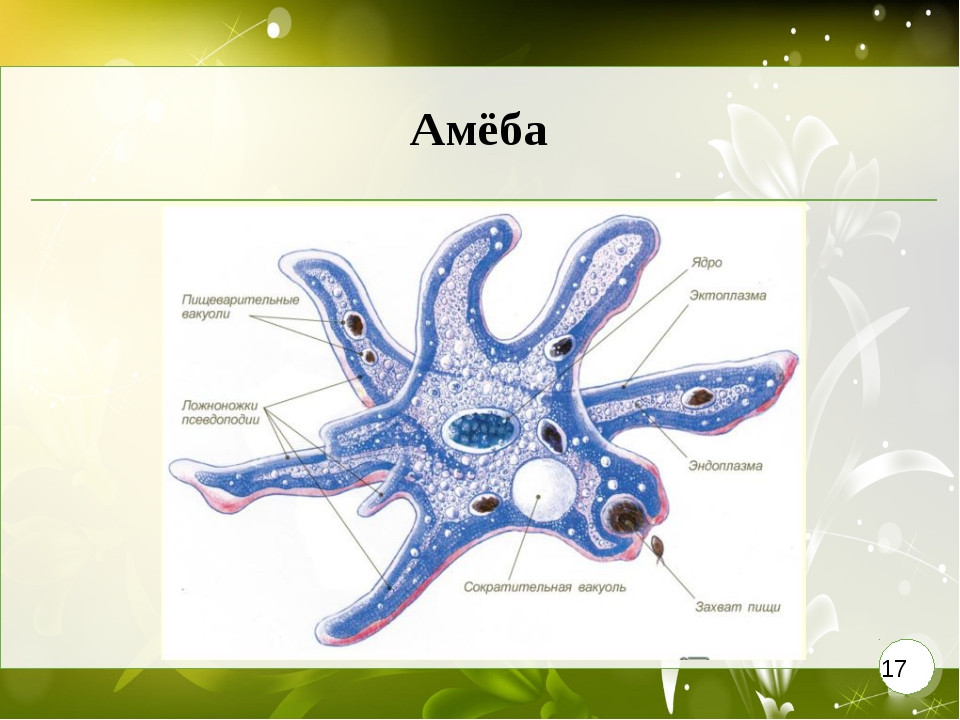

Клетка амебы не имеет жесткой оболочки. Она образует выпячивания и впячивания. Выпячивания (цитоплазматические выросты) называют ложноножками или псевдоподиями . Благодаря им амеба может медленно двигаться, как бы перетекая с места на место, а также захватывать пищу. Образование ложноножек и перемещение амебы происходит за счет движения цитоплазмы, которая постепенно перетекает в выпячивание.

Хотя амеба одноклеточный организм и не может быть речи об органах и их системах, ей свойственны почти все процессы жизнедеятельности, характерные для многоклеточных животных.

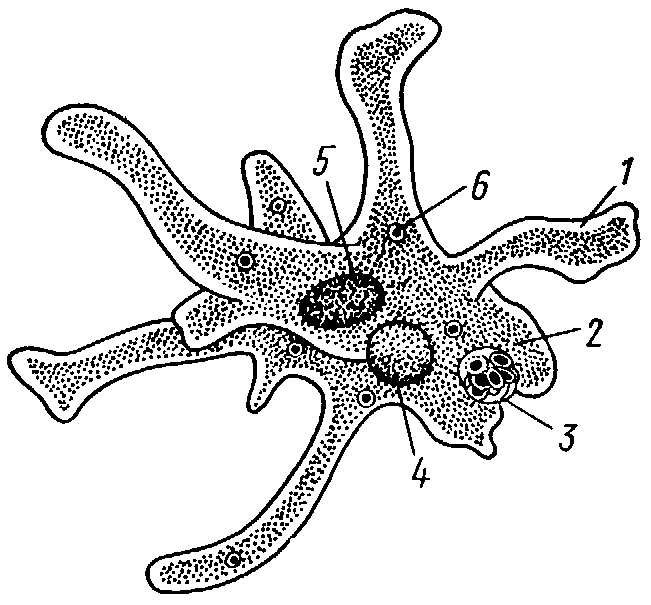

Цитоплазма амебы не однородна. Выделяют более прозрачный и плотный наружный слой (эк т оплазма ) и более зернистый и жидкий внутренний слой цитоплазмы (эндоплазма ).

В цитоплазме амебы находятся различные органеллы, ядро, а также пищеварительная и сократительная вакуоли.

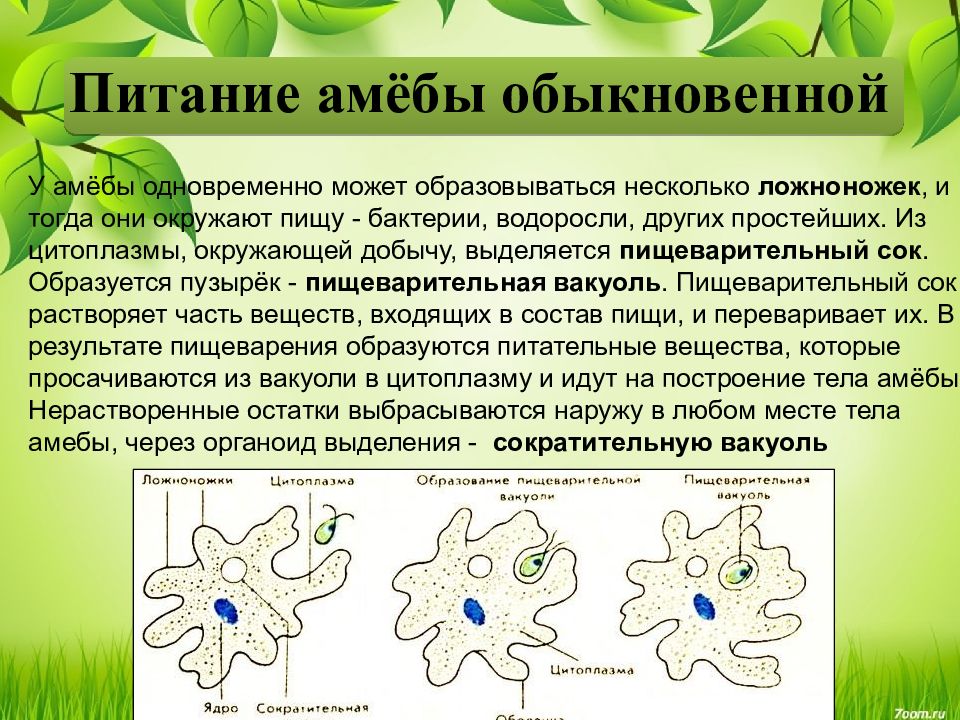

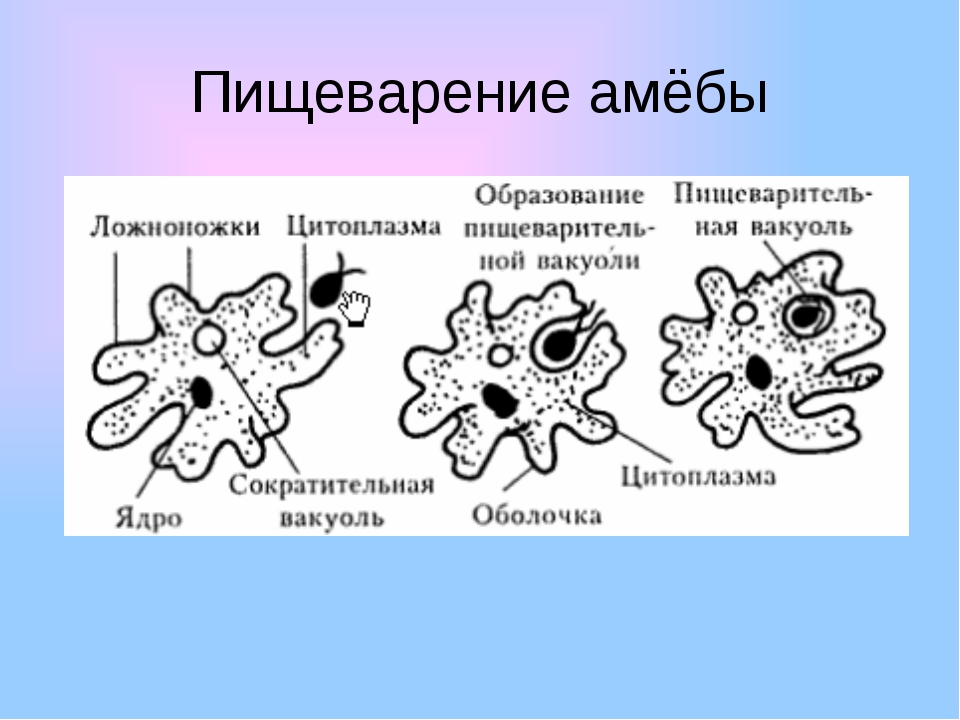

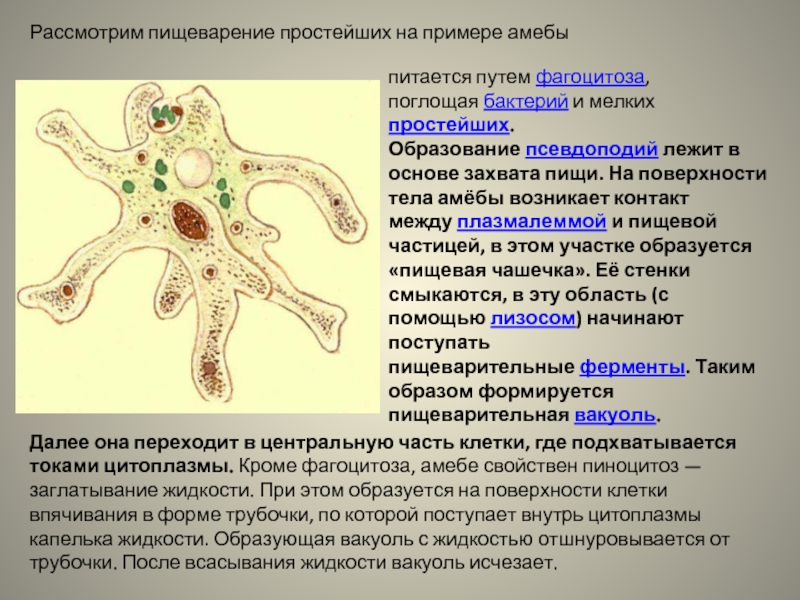

Питается амеба различными одноклеточными организмами и органическими остатками. Пища обхватывается ложноножками и оказывается внутри клетки, образуется пищеварительн ая вакуоль . В нее поступают различные ферменты, расщепляющие питательные вещества. Те, которые нужны амебе, потом поступают в цитоплазму. Ненужные остатки пищи остаются в вакуоли, которая подходит к поверхности клетки и из нее все выбрасывается.

«Органом» выделения у амебы является сократительная вакуоль . В нее поступают излишки воды, ненужные и вредные вещества из цитоплазмы. Заполненная сократительная вакуоль периодически подходит к цитоплазматической мембране амебы и выталкивает наружу свое содержимое.

Дышит амеба всей поверхностью тела. В нее из воды поступает кислород, из нее — углекислый газ. Процесс дыхания заключается в окислении кислородом органических веществ в митохондриях. В результате выделяется энергия, которая запасается в АТФ, а также образуются вода и углекислый газ. Энергия, запасенная в АТФ, далее расходуется на различные процессы жизнедеятельности.

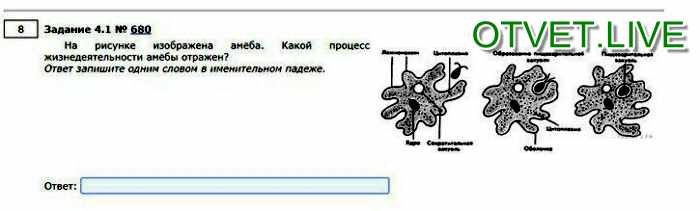

Для амебы описан только бесполый способ размножения путем деления надвое. Делятся только крупные, т. е. выросшие, особи. Сначала делится ядро, после чего клетка амебы делится перетяжкой. Та дочерняя клетка, которая не получает сократительную вакуоль, образует ее впоследствии.

С наступлением холодов или засухи амеба образует цисту . Цисты имеет плотную оболочку, выполняющую защитную функцию. Они достаточно легкие и могут разноситься ветром на большие расстояния.

Амеба способна реагировать на свет (уползает от него), механическое раздражение, наличие в воде определенных веществ.

Амёба пресноводная обитает в илистых отложениях дна болот,

прудов, сточных канав. Тело амёбы размером 0,2-0,5 мм состоит из

Тело амёбы размером 0,2-0,5 мм состоит из

цитоплазмы, ограниченной элементарной плазматической мембраной, и

одного ядра. Цитоплазма подразделяется на два слоя — наружный —

эктоплазму, и внутренний — эндоплазму. Наружный слой более вязкий,

однородный; внутренний-более жидкий, зернистый. В эндоплазме располагается ядро, органоиды общеклеточного значения, сократительная и пищеварительные вакуоли.

ПИТАНИЕ. На теле амёбы постоянно образуются ложноножки, что связано с изменением коллоидных свойств цитоплазмы и попеременным переходом эктоплазмы в эндоплазму и наоборот. Благодаря образованию ложноножек амёба перемещается в среде. Наталкиваясь при движении на пищевые частицы, она обволакивает их ложноножками, поглощает цитоплазмой, образуя фагоцитарный пузырёк. Последний сливается в эндоплазме с лизосомой и образует пищеварительную вакуоль, в которой происходит переваривание пищи. Непереваренные остатки пищи выбрасываются в любом участке тела путём экзоцитоза.

ДЫХАНИЕ. Дыхание осуществляется путём диффузии через плазматическую мембрану кислорода, растворённого в воде. Углекислый газ, образующийся в процессах внутриклеточного метаболизма выделяется через мембрану клетки или частично с водой сократительной вакуолью.

ВЫДЕЛЕНИЕ . Выделение продуктов диссимиляции осуществляется через плазматическую мембрану, а также сократительной вакуолью. Пульсируя с частотой 1-5 раз в минуту, она выполняет функции осморегуляции, т.к. удаляет из цитоплазмы избыток воды, а вместе с ней и растворённые продукты обмена.

РАЗДРАЖИМОСТЬ. Приспособление к изменяющимся условиям среды осуществляется за счёт раздражимости, которая проявляется у амёбы в форме таксисов. Таксисы — это направленные ответные реакции одноклеточных организмов на действие определенных (химических, физических, биологических) раздражителей. Они могут быть положительными, если простейшее движется в сторону раздражителя, и отрицательными, если организм удаляется от раздражителя.

ОБРАЗОВАНИЕ ЦИСТЫ . Если интенсивность действия внешних факторов среды превышает пределы выносливости вида, то амёба переживает неблагоприятные условия в форме цисты. Процесс образования цисты — инцистирование — сопровождается прекращением активных движений, исчезновением ложноножек, выделением защитной оболочки, покрывающей тело, замедлением процессов обмена. При попадании в благоприятные условия амёба выходит из цисты. Таким образом инцистирование обеспечивает сохранение вида в неблагоприятных условиях среды.

Размножение у амёбы бесполое. Материнская клетка делится посредством митоза на две генетически ей идентичные дочерние.

МОРСКИЕ ПРОСТЕЙШИЕ. Многие саркодовые являются обитателями морей. Это фораминиферы и радиолярии. Фораминиферы имеют наружную раковину из органического вещества, которое выделяется эктоплазмой. Размножаются бесполым и половым путями. Большинство видов живут на дне водоёмов. Отмирая, они образуют осадочные породы: толстые слои известняков, мела, зелёного песчаника, которые состоят преимущественно из раковин фораминифер. Обнаружение определенных видов фораминифер в древних пластах земной коры может указывать на близость нефтяных месторождений. Известняк используют как строительный материал.

Обнаружение определенных видов фораминифер в древних пластах земной коры может указывать на близость нефтяных месторождений. Известняк используют как строительный материал.

Лучевики ведут планктонный образ жизни и обладают минеральным внутренним скелетом, состоящим, как правило, из окиси кремния. Скелет выполняет защитную функцию и обеспечивает парение в воде. Лучевики, отмирая, образуют кремнийсодержащие осадочные породы, которые используют для изготовления абразивных порошков.

КЛАСС ЖГУТИКОВЫЕ. Объединяет около 8 тысяч видов простейших, органоидами движения которых являются жгутики. Число их колеблется от одного до множества. Жгутики — это цилиндрические фибриллярные цитоплазматические структуры. Они состоят из 9 пар периферических и пары центральных фибрилл, покрытых цитоплазмой. Фибриллы начинаются в эндоплазме от базальных ядер и представляют собой микротрубочки, состоящие из сократимых белков.

Жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой — пелликулой, благодаря которой и цитоскелету сохраняют постоянную форму тела.

Среди жгутиковых есть колониальные формы, например, вольвокс. Считается, что именно от подобной группы простейших берут начало многоклеточные животные.

Размножаются делением надвое, но у некоторых видов встречается чередование бесполого размножения с половым процессом.

ЭВГЛЕНА ЗЕЛЕНАЯ. Представляет интерес как организм, занимающий промежуточное положение между растениями и животными.

Эвглена обитает в пресных стоячих водоёмах, загрязнённых гниющими органическими остатками. Тело веретеновидное, размером около 0,05 мм, покрыто пелликулой. На переднем, закруглённом конце тела располагается жгутик, который берёт начало в цитоплазме от базального ядра. Его вращательные движения обеспечивают поступательное движение в воде. Вблизи жгутика у переднего конца тела локализуется сократительная вакуоль-органоид выделения и осморегуляции.

Ближе к заднему концу тела в цитоплазме лежит крупное ядро. Оно отделено от цитоплазмы двойной мембраной с порами. В кариоплазме находится хроматин и ядрышко. Дыхание осуществляется за счёт диффузии кислорода из омывающей клетку воды.

Ближе к заднему концу тела в цитоплазме лежит крупное ядро. Оно отделено от цитоплазмы двойной мембраной с порами. В кариоплазме находится хроматин и ядрышко. Дыхание осуществляется за счёт диффузии кислорода из омывающей клетку воды.Размножение эвглены происходит бесполым путём. Оно начинается с митотического деления ядра и удвоения жгутика. Затем на переднем конце тела между жгутиками в цитоплазме образуется углубление. Распространяясь в продольном направлении оно делит материнскую клетку на две дочерних. В благоприятных условиях среды эвглена существует в виде вегетативных форм, которые периодически делятся. В неблагоприятной среде эвглена инцистируется.

ТИП ИНФУЗОРИИ.

Тип инфузории или ресничные объединяет около 9000 видов одноклеточных, органоидами движения которых являются реснички. Они по структуре идентичны жгутикам, но значительно короче последних. Среди простейших инфузории имеют наиболее сложную организацию, которая связана с дифференцировкой у них определенных цитоплазматических структур и ядерного аппарата, выполняющих специфические функции. Характерные признаки и биологию типа можно рассмотреть на примере инфузории-туфельки. Она обитает в стоячих пресных водоёмах с большим количеством разлагающихся органических остатков. Форма тела постоянная, удлиненная, передний конец закруглен, задний заострен. Размеры от 0,1 до 0,3 мм. Оно покрыто тонкой, эластичной пелликулой, которая имеет сложное ячеистое строение. Цитоплазма дифференцирована на экто- и эндоплазму. Эктоплазма прозрачная, в ней находятся базальные ядра ресничек и особые палочковидные образования — трихоцисты, которые выполняют защитную функцию. Реснички располагаются на поверхности тела в определенном порядке. Их согласованная работа обеспечивает направленное движение инфузорий в воде. Ближе к переднему концу на поверхности тела находится околоротовая воронка, которая ведёт в клеточную глотку. На дне последней расположен клеточный рот-цитостом. В области околоротовой воронки реснички более длинные. Они направляют поток воды со взвешенными в ней пищевыми частицами через клеточную глотку к цитостому.

Характерные признаки и биологию типа можно рассмотреть на примере инфузории-туфельки. Она обитает в стоячих пресных водоёмах с большим количеством разлагающихся органических остатков. Форма тела постоянная, удлиненная, передний конец закруглен, задний заострен. Размеры от 0,1 до 0,3 мм. Оно покрыто тонкой, эластичной пелликулой, которая имеет сложное ячеистое строение. Цитоплазма дифференцирована на экто- и эндоплазму. Эктоплазма прозрачная, в ней находятся базальные ядра ресничек и особые палочковидные образования — трихоцисты, которые выполняют защитную функцию. Реснички располагаются на поверхности тела в определенном порядке. Их согласованная работа обеспечивает направленное движение инфузорий в воде. Ближе к переднему концу на поверхности тела находится околоротовая воронка, которая ведёт в клеточную глотку. На дне последней расположен клеточный рот-цитостом. В области околоротовой воронки реснички более длинные. Они направляют поток воды со взвешенными в ней пищевыми частицами через клеточную глотку к цитостому. На дне его вокруг пищевых частиц образуются пищеварительные вакуоли, которые совершают упорядоченное движение в эндоплазме клетки. Непереваренные остатки пищи через порошицу, располагающуюся вблизи заднего конца тела, выбрасываются наружу.

На дне его вокруг пищевых частиц образуются пищеварительные вакуоли, которые совершают упорядоченное движение в эндоплазме клетки. Непереваренные остатки пищи через порошицу, располагающуюся вблизи заднего конца тела, выбрасываются наружу.

Функции выделения и осморегуляции выполняют две сократительные вакуоли, расположенные на противоположных концах тела. Они окружены радиальными приводящимися каналами, в которые из цитоплазмы осуществляется постоянный приток воды и продуктов обмена, растворенных в ней. Приводящие каналы и пульсирующие вакуоли сокращаются попеременно каждые 20-30 секунд. Заполняясь водой, каналы периодически опорожняются в пульсирующие вакуоли. При сокращении вакуолей их содержимое выталкивается во внешнюю среду.

В центре тела инфузории находятся два ядра. Большое, бобовидной формы полиплоидное — макронуклеус — управляет процессами метаболизма и дифференцировки. Малое, диплоидное ядро — микронуклеус — контролирует процессы размножения и хранит видоспецифическую наследственную информацию.

Дышат инфузории кислородом, растворённым в воде и диффундирующим в организм через плазматическую мембрану.

Раздражимость играет важное значение в приспособлении к изменению условий среды и проявляется в форме таксисов — положительных или отрицательных. Это можно проследить на двух опытах. Поместим рядом на два предметных стекла по капле культуры инфузорий и чистой воды. Внесём в культуру инфузорий на одном стекле кристалл соли, а в каплю чистой воды на другом стекле взвесь бактерий. Соединим капли на каждом стекле тонким водяным мостиком и пронаблюдаем за поведением инфузорий. В первом опыте простейшие из культуры с кристаллом переходят в каплю чистой воды (отрицательный хемотаксис). Во втором, инфузории из культуры будут передвигаться в каплю с суспензией бактерий (положительный хемотаксис).

Для инфузорий характерно бесполое размножение путём поперечного деления. Но у многих видов оно чередуется с половым процессом, который называется конъюгацией.

При бесполом размножении после удвоения ДНК оба ядра принимают вытянутую форму. Полиплоидный макронуклеус перешнуровывается в поперечном направлении с образованием двух дочерних макронуклеусов с почти одинаковыми наборами хромосом.

Полиплоидный макронуклеус перешнуровывается в поперечном направлении с образованием двух дочерних макронуклеусов с почти одинаковыми наборами хромосом.

Микронуклеус делится митотически. Образующееся при этом ахроматиновое веретено деления обеспечивает равномерное распределение хромосом и образование двух генетически идентичных дочерних микронуклеусов

После деления ядер посередине тела инфузории появляется поперечная перетяжка, которая углубляется и делит клетку на две части. У дочерних клеток в процессе их последующего развития формируются ротовые аппараты, недостающие сократительные вакуоли, трихоцисты, реснички.

При конъюгации две инфузории прикрепляются друг к другу перистомами и между ними образуется цитоплазматический мостик. Макронуклеусы конъюгантов растворяются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Три из образовавшихся гаплоидных ядер каждой особи растворяются. Четвёртое ядро делится митотически на два пронуклеуса. Один из пронуклеусов каждой инфузории остаётся в материнской клетке. Второй пронуклеус — блуждающий, через цитоплазматический мостик переходит к партнёру. После обмена пронуклеусы сливаются и инфузории расходятся. Из образовавшихся диплоидных ядер происходит формирование новых макро- и микронуклеусов.

Второй пронуклеус — блуждающий, через цитоплазматический мостик переходит к партнёру. После обмена пронуклеусы сливаются и инфузории расходятся. Из образовавшихся диплоидных ядер происходит формирование новых макро- и микронуклеусов.

При конъюгации не происходит увеличения числа особей в популяции. Но благодаря ей осуществляется обмен наследственной информацией и создаётся генетическое разнообразие в популяциях инфузорий. За счёт этого повышается приспособленность вида, его выживание. Неблагоприятные условия среды инфузория переживает в форме цисты.

Экология инфузорий разнообразна. Они встречаются в пресных и морских водоёмах, почве, полостных органах многоклеточных животных. В водоёмах они входят в состав планктона или донных сообществ. В природе играют определенную роль в цепях питания. Питаясь микроорганизмами,водорослями инфузории способствуют очистке водоёмов. В тоже время эти простейшие служат пищей различных видов водных многоклеточных.

Некоторые виды инфузорий являются симбионтами жвачных млекопитающих. Поселяясь в рубце и сетке их желудка, они участвуют в

Поселяясь в рубце и сетке их желудка, они участвуют в

процессах пищеварения хозяев.

ТИП СПОРОВИКИ.

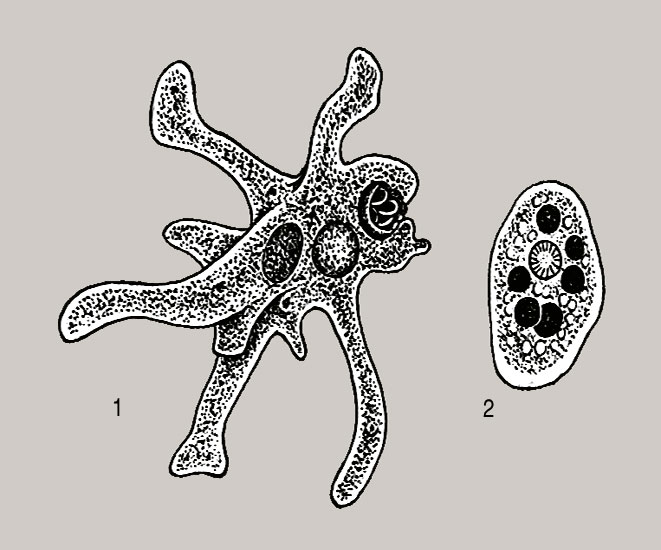

Тело амёбы протей (рис. 16) покрыто плазматической мембраной . Всеми дей-ствиями амебы руководит ядро . Цитоплазма находится в постоянном движении. Если её микропотоки устремляются к одной точке поверхности амебы, там появляется выпя-чивание. Оно увеличивается в размерах, становится вы-ростом тела. Это ложноножка, которая прикрепляется к частицам ила. В нее постепенно перетекает все содержимое амебы. Так происходит передвижение амебы с места на место.

Амеба протей — всеядное животное. Ее пищу составляют бактерии , одноклеточные растения и живот-ные, а также разлагающиеся органические частицы . Пере-двигаясь, амеба наталкивается на пищу и обтекает ее со всех сторон и та оказывается в цитоплазме (рис. 16). Во-круг пищи формируется пищеварительная вакуоль, куда поступают пищеварительные секреты, переваривающие пи-щу . Такой способ захвата пищи называется клеточным заглатыванием.

Амеба может питаться и жидкой пищей, используя другой способ — клеточное питье. Происходит это так. Снаружи внутрь цитоплазмы впячивается тонкая трубочка, в которую засасывается жидкая пища. Вокруг нее обра-зуется пищеварительная вакуоль.

| Рис. 16. Строение и питание амебы |

Выделение

Как и у бодо, вакуоль с непереваренными остатками пищи перемещается к поверхности тела амебы и ее содер-жимое выбрасывается наружу. Выделение вредных веществ жизнедеятельности и из-бытка воды происходит при помощи сокра-тительной (пульсирующей) вакуоли.

Дыхание

Дыхание у амебы осуществляется так же, как у бодо (см. Бодо — животное жгутиконосец ).

Каждый вид простейших животных имеет свое строение, свою форму, в том числе и очень сложную и причудливую. Она образуется не случайно, и сохраняется очень долго: на дне океана в отложениях, образовавшихся десятки миллионов лет назад, находят точно такие же раковины фораминифер.

Такое возможно потому, что у каждого вида построение организма осуществляется по определенному плану, опре-деленной программе. Эта программа записана особым ко-дом на длинных молекулах, хранящихся в ядре клетки , точно так же, как программы для компьютера записывают на магнитном жестком диске. Перед размножением с программы списывается копия, и передается потомству. Эти программы можно называть генетически закрепленными, или врожденными. Материал с сайта

Ядро клетки содержит не только программы, как ее построить, но и как действовать. Они определяют действия животного — его поведение . Подобно тому, как у одних простейших программы построения формы тела приводят к простой форме, а у других к сложной, так и программы поведения могут быть и простыми, и сложными. Разно-образие животных по сложности программы поведения не меньше, чем разнообразие их форм.

Амеба тоже реагирует на многие сигналы, запуская свои программы поведения. Так, она распознает разные виды микроскопических организмов, служащих ей пищей; уходит от яркого света; определяет концентрацию веществ в среде обитания; уходит от постоянного механического раздражения.

Происхождение саркодовых

В пре-делах жгутиконосцев проходит зыбкая граница (отличи-тельная черта) между двумя царствами — растениями и животными. На первый взгляд кажется, что между жи-вотными жгутиконосцами и саркодовыми имеется резкое различие: первые передвигаются при помощи жгутиков, вторые — с использованием ложноножек. Но оказывается, что саркодовые, считавшиеся ранее древнейшими простей-шими, ныне рассматриваются как эволюционные потомки животных жгутиконосцев. Дело в том, что у многих сар-кодовых во время размножения появляются жгутики, как, например, у половых клеток радиолярий и фораминифер. Следовательно, жгутики когда-то были и у саркодовых. Более того, известны животные жгутиконосцы (например, жгутиковая амеба), принимающие форму амебы для за-хвата пищи при помощи ложноножек. Все это позволяет считать, что саркодовые произошли от древних жгутиконосцев и утратили жгутики при дальнейшей эво-люции.

Вопросы по этому материалу:

Амёба пресноводная обитает в илистых отложениях

дна болот, прудов, сточных канав. Тело амёбы размером 0,2-0,5 мм состоит из цитоплазмы, ограниченной элементарной плазматической мембраной,

и одного ядра.

Цитоплазма подразделяется на два

слоя — наружный — эктоплазму,

и внутренний — эндоплазму. Наружный слой более вязкий, однородный; внутренний-более жидкий, зернистый. В

эндоплазме располагается ядро, органоиды общеклеточного значения,

сократительная и пищеварительные вакуоли.

Тело амёбы размером 0,2-0,5 мм состоит из цитоплазмы, ограниченной элементарной плазматической мембраной,

и одного ядра.

Цитоплазма подразделяется на два

слоя — наружный — эктоплазму,

и внутренний — эндоплазму. Наружный слой более вязкий, однородный; внутренний-более жидкий, зернистый. В

эндоплазме располагается ядро, органоиды общеклеточного значения,

сократительная и пищеварительные вакуоли.

Питание

На теле амёбы постоянно образуются ложноножки, что связано с изменением коллоидных свойств цитоплазмы и попеременным переходом эктоплазмы в эндоплазму и наоборот. Благодаря образованию ложноножек амёба перемещается в среде. Наталкиваясь при движении на пищевые частицы, она обволакивает их ложноножками, поглощает цитоплазмой, образуя фагоцитарный пузырёк. Последний сливается в эндоплазме с лизосомой и образует пищеварительную вакуоль, в которой происходит переваривание пищи. Непереваренные остатки пищи выбрасываются в любом участке тела путём экзоцитоза.

Дыхание

Дыхание осуществляется путём диффузии через

плазматическую мембрану кислорода, растворённого в воде. Углекислый газ,

образующийся в процессах внутриклеточного метаболизма выделяется через мембрану

клетки или частично с водой сократительной вакуолью.

Углекислый газ,

образующийся в процессах внутриклеточного метаболизма выделяется через мембрану

клетки или частично с водой сократительной вакуолью.

Выделение

Выделение продуктов диссимиляции осуществляется через плазматическую мембрану, а также сократительной вакуолью. Пульсируя с частотой 1-5 раз в минуту, она выполняет функции осморегуляции, т.к. удаляет из цитоплазмы избыток воды, а вместе с ней и растворённые продукты обмена.

Раздражимость

Приспособление к изменяющимся условиям среды осуществляется за счёт раздражимости, которая проявляется у амёбы в форме таксисов. Таксисы — это направленные ответные реакции одноклеточных организмов на действие определенных (химических, физических, биологических) раздражителей. Они могут быть положительными, если простейшее движется в сторону раздражителя, и отрицательными, если организм удаляется от раздражителя.

Образование цисты

Если интенсивность

действия внешних факторов среды превышает пределы выносливости вида, то амёба

переживает неблагоприятные условия в форме цисты. Процесс образования цисты —

инцистирование — сопровождается прекращением активных движений, исчезновением

ложноножек, выделением защитной оболочки, покрывающей тело, замедлением

процессов обмена. При попадании в благоприятные условия амёба выходит из цисты.

Таким образом инцистирование обеспечивает сохранение вида в неблагоприятных

условиях среды.

Процесс образования цисты —

инцистирование — сопровождается прекращением активных движений, исчезновением

ложноножек, выделением защитной оболочки, покрывающей тело, замедлением

процессов обмена. При попадании в благоприятные условия амёба выходит из цисты.

Таким образом инцистирование обеспечивает сохранение вида в неблагоприятных

условиях среды.

Размножение у амёбы бесполое. Материнская клетка делится посредством митоза на две генетически ей идентичные дочерние.

Морские простейшие

Многие саркодовые

являются обитателями морей. Это фораминиферы и радиолярии. Фораминиферы имеют

наружную раковину из органического вещества, которое выделяется эктоплазмой.

Размножаются бесполым и половым путями. Большинство видов живут на дне

водоёмов. Отмирая, они образуют осадочные породы: толстые слои известняков,

мела, зелёного песчаника, которые состоят преимущественно из раковин

фораминифер. Обнаружение определенных видов фораминифер в древних пластах

земной коры может указывать на близость нефтяных месторождений. Известняк

используют как строительный материал.

Известняк

используют как строительный материал.

Лучевики ведут планктонный образ жизни и обладают минеральным внутренним скелетом, состоящим, как правило, из окиси кремния. Скелет выполняет защитную функцию и обеспечивает парение в воде. Лучевики, отмирая, образуют кремнийсодержащие осадочные породы, которые используют для изготовления абразивных порошков.

Класс жгутиковые

Объединяет около 8 тысяч видов простейших, органоидами движения которых являются жгутики. Число их колеблется от одного до множества. Жгутики — это цилиндрические фибриллярные цитоплазматические структуры. Они состоят из 9 пар периферических и пары центральных фибрилл, покрытых цитоплазмой. Фибриллы начинаются в эндоплазме от базальных ядер и представляют собой микротрубочки, состоящие из сократимых белков.

Жгутиковые покрыты плотной эластичной оболочкой —

пелликулой, благодаря которой и цитоскелету сохраняют постоянную форму тела. В

цитоплазме находятся одно или несколько ядер, общеклеточные органоиды. Большинство представителей класса гетеротрофы, но некоторые виды при

определенных условиях могут питаться и аутотрофно.

Большинство представителей класса гетеротрофы, но некоторые виды при

определенных условиях могут питаться и аутотрофно.

Среди жгутиковых есть колониальные формы, например, вольвокс. Считается, что именно от подобной группы простейших берут начало многоклеточные животные.

Размножаются делением надвое, но у некоторых видов встречается чередование бесполого размножения с половым процессом.

Эвглена зеленая

Представляет интерес как организм, занимающий промежуточное положение между растениями и животными.

Эвглена обитает в пресных стоячих водоёмах,

загрязнённых гниющими органическими остатками. Тело веретеновидное, размером

около 0,05 мм,

покрыто пелликулой. На переднем, закруглённом конце тела располагается жгутик,

который берёт начало в цитоплазме от базального ядра. Его вращательные движения

обеспечивают поступательное движение в воде. Вблизи жгутика у переднего конца

тела локализуется сократительная вакуоль-органоид выделения и осморегуляции.

Рядом с ней виден красный светочувствительный глазок. С помощью его

осуществляются положительные фототаксисы, т.к. свет играет важную роль в

питании эвглены. По способу питания эвглена относится к миксотрофным

организмам. На свету она питается как аутотроф, осуществляя с помощью

хроматофоров, в которых содержится хлорофилл, реакции фотосинтеза. Хроматофоры

располагаются в цитоплазме, число их доходит до 20. Синтезируемые на свету

углеводы превращаются в процессе анаболизма в парамил, вещество подобное

крахмалу. Он откладывается в виде гранул в цитоплазме. В темноте эвглена

питается как гетеротроф, органическими веществами, содержащимися в воде. Таким

образом, сочетая в себе особенности питания зелёных растений и животных,

эвглена является как бы переходной формой между первыми и вторыми. О родстве с

животными свидетельствует также наличие в стигме пигмента — астаксантина,

который присущ только животным. Кроме того, даже при аутотрофном питании,

эвглена нуждается в поступлении из вне витаминов В-1 и В-12, аминокислот. Ближе

к заднему концу тела в цитоплазме лежит крупное ядро.

С помощью его

осуществляются положительные фототаксисы, т.к. свет играет важную роль в

питании эвглены. По способу питания эвглена относится к миксотрофным

организмам. На свету она питается как аутотроф, осуществляя с помощью

хроматофоров, в которых содержится хлорофилл, реакции фотосинтеза. Хроматофоры

располагаются в цитоплазме, число их доходит до 20. Синтезируемые на свету

углеводы превращаются в процессе анаболизма в парамил, вещество подобное

крахмалу. Он откладывается в виде гранул в цитоплазме. В темноте эвглена

питается как гетеротроф, органическими веществами, содержащимися в воде. Таким

образом, сочетая в себе особенности питания зелёных растений и животных,

эвглена является как бы переходной формой между первыми и вторыми. О родстве с

животными свидетельствует также наличие в стигме пигмента — астаксантина,

который присущ только животным. Кроме того, даже при аутотрофном питании,

эвглена нуждается в поступлении из вне витаминов В-1 и В-12, аминокислот. Ближе

к заднему концу тела в цитоплазме лежит крупное ядро. Оно отделено от

цитоплазмы двойной мембраной с порами. В кариоплазме находится хроматин и

ядрышко. Дыхание осуществляется за счёт диффузии кислорода из омывающей клетку

воды.

Оно отделено от

цитоплазмы двойной мембраной с порами. В кариоплазме находится хроматин и

ядрышко. Дыхание осуществляется за счёт диффузии кислорода из омывающей клетку

воды.

Размножение эвглены происходит бесполым путём. Оно начинается с митотического деления ядра и удвоения жгутика. Затем на переднем конце тела между жгутиками в цитоплазме образуется углубление. Распространяясь в продольном направлении оно делит материнскую клетку на две дочерних. В благоприятных условиях среды эвглена существует в виде вегетативных форм, которые периодически делятся. В неблагоприятной среде эвглена инцистируется.

К подцарству Одноклеточные относятся животные, тело которых состоит всего из одной клетки, большей частью микроскопического размера, но со всеми присущими организму функциями. В физиологическом отношении эта клетка представляет целый самостоятельный организм.

Двумя основными компонентами тела одноклеточных являются цитоплазма и ядро (одно или несколько). Цитоплазма окружена наружной мембраной. Она имеет два слоя: наружный (более светлый и плотный) — эктоплазму — и внутренний — эндоплазму. В эндоплазме находятся клеточные органоиды: митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, элементы аппарата Гольджи, различные опорные и сократительные волокна, сократительные и пищеварительные вакуоли и др.

Среда обитания и внешнее строение обыкновенной амёбы

Простейшее живёт в воде. Это может быть и вода озера, и капля росы, и влага почвы, и даже вода внутри нас. Поверхность тела их очень нежная и без воды моментально высыхает. Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек (0,2-05 мм), не имеющий постоянной формы.

Движение

Амёба «перетекает» по дну. На теле постоянно образуются меняющие свою форму выросты — псевдоподии (ложноножки). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение.

Внутреннее строение

Внутреннее строение амебы

Питание

Передвигаясь, амёба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, «обтекает» их и включает в цитоплазму, образуя пищеварительную вакуоль.

Питание амебы

Ферменты, расщепляющие белки, углеводы и липиды, поступают внутрь пищеварительной вакуоли, и происходит внутриклеточное пищеварение. Пища переваривается и всасывается в цитоплазму. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Дыхание

Кислород расходуется на клеточное дыхание. Когда его становится меньше, чем во внешней среде, новые молекулы проходят внутрь клетки.

Дыхание амебы

Молекулы углекислого газа и вредных веществ, накопившихся в результате жизнедеятельности, наоборот, выходят наружу.

Выделение

Пищеварительная вакуоль подходит к клеточной мембране и открывается наружу, чтобы непереваренные остатки выбросить наружу в любом участке тела. Жидкость поступает в тело амёбы по образующимся тонким трубковидным каналам, путём пиноцитоза. Откачиванием лишней воды из организма занимаются сократительные вакуоли. Они постепенно наполняются, а раз в 5-10 минут резко сокращаются и выталкивают воду наружу. Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Размножение

Амёбы размножаются только бесполым путём.

Размножение амебы

Выросшая амёба приступает к размножению. Оно происходит путём деления клетки. До деления клетки ядро удваивается, чтобы каждая дочерняя клетка получила свою копию наследственной информации (1). Размножение начинается с изменения ядра. Оно вытягивается (2), а затем постепенно удлиняется (3,4) и перетягивается посредине. Поперечной бороздкой делится на две половинки, которые расходятся в разные стороны — образуются два новых ядра. Тело амёбы разделяется на две части перетяжкой и образуется две новые амёбы. В каждую из них попадает по одному ядру (5). Во время деления происходит образование недостающих органоидов.

В течение суток деление может повторяться несколько раз.

Бесполое размножение — простой и быстрый способ увеличить число своих потомков. Этот способ размножения не отличается от деления клеток при росте тела многоклеточного организма. Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Разница в том, что дочерние клетки одноклеточного организма, расходятся, как самостоятельные.

Реакция на раздражение

Амёба обладает раздражимостью — способностью чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды. Наползая на предметы, она отличает съедобные от несъедобных и захватывает их ложноножками. Она уползает и прячется от яркого света (1),

механических раздражений и повышенной концентрации, вредных для нее веществ (2).

Такое поведение, состоящее в движении к раздражителю или от него, называется таксисом.

Половой процесс

Отсутствует.

Переживание неблагоприятных условий

Одноклеточное животное очень чувствительно к изменениям окружающей среды.

В неблагоприятных условиях (при высыхании водоёма, в холодное время года) амёбы втягивают псевдоподии. На поверхность тела из цитоплазмы выделяются значительное количество воды и вещества, которые образуют прочную двойную оболочку. Происходит переход в покоящееся состояние — цисту (1). В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

В цисте жизненные процессы приостанавливаются.

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

При наступлении благоприятных условиях амёба покидает оболочку цисты. Она выпускает псевдоподии и переходит в активное состояние (2-3).

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Жизненный цикл амёбы

Жизненный цикл амёбы прост. Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Амеба обыкновенная: строение, дыхание, питание

Амеба — простейший организм, который характеризуется наличием ложноножек (псевдоподий), благодаря которым клетка может менять свою форму, передвигаться и поглощать пищу. Хотя амебы – это простые, состоящие из одной клетки существа, не имеющие никаких органов, им присущи все жизненно необходимые процессы. Они способны передвигаться, добывать пищу, размножаться, поглощать кислород, выводить продукты обмена.

Содержание статьи:

Амёбы

Рис. 1 . Различные виды амеб: 1 — Amoeba proteus; 2 — Naegleria sp.; 3—Amoeba verrucosa; 4 — Entamoeba citelli; 5 — Entamoeba ran arum; 6 — Entamoeba muria.

Амёбы (от греч. amoibe—изменение)— отряд Amoebina подкласса корненожек (Rhizopoda) класса саркодовых (Sarcodina) типа простейших (Protozoa). Описано несколько десятков видов амеб (рис. 1). Тело амебы состоит из протоплазмы с различными органоидами и одного, двух или (реже) нескольких ядер. Протоплазма разделяется на два слоя: наружный — эктоплазма и внутренний — эндоплазма.

Тело амебы постоянно изменяет свои очертания в связи с образованием псевдоподий (ложноножек), служащих для передвижения и для захватывания пищевых частиц. Форма псевдоподий, различная у разных видов амеб, структура ядра, размеры и др. представляют важные систематические признаки. У некоторых видов амеб тело покрыто раковиной (Testacea).

Ядро амебы — это пузырьковидное образование, снабженное оболочкой, в которой имеются поры. У разных видов амеб оно устроено неодинаково. Различия в строении ядра особенно хорошо видны на фиксированных и окрашенных препаратах.

По строению ядра амеб можно разделить на два типа: кариосомный и сетчатый; к первому типу относятся из свободноживущих амеб Amoeba limax, из паразитических — Endolimax nana; ядра амеб второго типа имеют небольшую кариосому, обычно расположенную в центре ядра. В цикле развития амеб различают две фазы: вегетативных особей и цист; последние снабжены оболочкой, предохраняющей их от действия неблагоприятных факторов внешней среды.

Рис. 2. Ядра Entamoeba gingivalis на разных стадиях деления (1—4).

Размножение амеб осуществляется путем деления (описаны амитоз и митоз). Вначале делится ядро (рис. 2), затем протоплазма. Процесс деления ядра у разных видов амеб происходит не одинаково. Вегетативные особи питаются бактериями, водорослями, грибками, зернами крахмала и др. При наступлении неблагоприятных условий тело амебы покрывается оболочкой — образуется циста. У многих амеб ядро в цисте делится с образованием 2, 4, 8 ядер или более. В цистах иногда имеются запасы питательных веществ (гликоген и др.). При попадании в благоприятные условия цисты лопаются, и из них выходят амебы. Затем цикл развития повторяется.

При наступлении неблагоприятных условий тело амебы покрывается оболочкой — образуется циста. У многих амеб ядро в цисте делится с образованием 2, 4, 8 ядер или более. В цистах иногда имеются запасы питательных веществ (гликоген и др.). При попадании в благоприятные условия цисты лопаются, и из них выходят амебы. Затем цикл развития повторяется.

Амебы ведут свободноживущий и паразитический образ жизни. Паразитические амебы обычно обитают в кишечном канале различных беспозвоночных и позвоночных животных. Многим хозяевам они не причиняют вреда и являются обычными сожителями пищеварительного тракта. К этой группе относят и некоторые амебы, обитающие в кишечнике человека и его ротовой полости. Это Entamoeba coli, Е. gingivalis, Endolimax nana и др. Патогенна для человека дизентерийная амеба — Е. histolytica (см. Амебиаз).

Строение и размножение амебы

Амеба обыкновенная – одноклеточное животное, форма тела неопределенная и изменяется из-за постоянного перемещения ложноножек. Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

Размеры не превышают половины миллиметра, а снаружи ее тело окружено мембраной – плазмалемой. Внутри располагается цитоплазма со структурными элементами. Цитоплазма представляет собой неоднородную массу, где выделяют 2 части:

- Наружная – эктоплазма;

- внутренняя, с зернистой структурой – эндоплазма, где сосредоточены все внутриклеточные органеллы.

Строение амебы обыкновенной

У амебы обыкновенной имеется крупное ядро, которое расположено примерно в центре тела животного. Оно имеет ядерный сок, хроматин и покрыто оболочкой, имеющей многочисленные поры.

Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная образует псевдоподии, в которые переливается цитоплазма животного. В момент образования псевдоподии в нее устремляется эндоплазма, которая на периферических участках уплотняется и превращается в эктоплазму. В это время на противоположном участке тела эктоплазма частично превращается в эндоплазму. Таким образом, в основе образования псевдоподий лежит обратимое явление превращения эктоплазмы в эндоплазму и наоборот.

Амеба — одно из наиболее просто устроенных животных, лишено скелета. Обитает в иле на дне канав и прудов. Внешне тело амебы представляет собой сероватый студенистый комочек размером 200-700 мкм, не имеющий постоянной формы, который состоит из цитоплазмы и пузырьковидного ядра и не имеет раковины. В протоплазме выделяется наружный, более вязкий (эктоплазма) и внутренний зернистый, более жидкий (эндоплазма) слой.

На теле амебы постоянно образуются меняющие свою форму выросты — ложные ножки (псевдоподии). В один из таких выступов постепенно переливается цитоплазма, ложная ножка в нескольких точках прикрепляется к субстрату и происходит передвижение амебы.

Передвигаясь, амеба наталкивается на одноклеточные водоросли, бактерии, мелкие одноклеточные, охватывает их ложноножками так, что они оказываются внутри тела, образуя пищеварительную вакуоль вокруг заглоченного кусочка в которой происходит внутриклеточное пищеварение. Непереваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке тела. Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом. Жидкость поступает в тело амебы по образующимся тонким трубковидным каналам, т.е. путем пиноцитоза. Конечные продукты жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и непереваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую (сократительную) вакуоль, удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом. Жидкость поступает в тело амебы по образующимся тонким трубковидным каналам, т.е. путем пиноцитоза. Конечные продукты жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и непереваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую (сократительную) вакуоль, удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Специального органоида дыхания у амебы нет. Необходимый для жизни кислород она поглощает всей поверхностью тела.

Амебы размножаются только бесполым путем (митозом). В неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоема) амебы втягивают псевдоподии, покрываются прочной двойной оболочкой и образуют цисты (инцистируется).

При воздействии внешних раздражителей (свет, изменение химического состава среды) амеба отвечает двигательной реакцией (таксис), которая в зависимости от направления движения может быть положительной либо отрицательной.

Общая характеристика класса Саркодовые (корненожки)

Представители этого класса – самые примитивные из простейших. Основная характерная черта саркодовых – способность образовывать ложноножки (псевдоподии), которые служат для захвата пищи и передвижения. В связи с этим саркодовые не имеют постоянной формы тела, их наружный покров – тонкая плазматическая мембрана.

Свободноживущие амебы

Известно более 10 000. саркодовых. Обитают они в морях, пресноводных водоемах и в почве (около 80 %). Ряд видов перешел к паразитическому и комменсальному образу жизни. Медицинское значение имеют представители отряда амеб (Amoebina).

Типичный представитель класса – пресноводная амеба (Amoeba proteus) обитает в пресных водоемах, лужах, небольших прудах. Передвигается амеба с помощью псевдоподий, которые образуются при переходе части цитоплазмы из состояния геля в золь. Питание осуществляется при заглатывании амебой водорослей или частиц органических веществ, переваривание которых происходит в пищеварительных вакуолях. Размножается амеба только бесполым путем. Сначала делению подвергается ядро (митоз), а затем делится цитоплазма. Тело пронизано порами, через которые выпячиваются псевдоподии.

Размножается амеба только бесполым путем. Сначала делению подвергается ядро (митоз), а затем делится цитоплазма. Тело пронизано порами, через которые выпячиваются псевдоподии.

Паразитические амебы

Обитают в организме человека в основном в пищеварительной системе. Некоторые саркодовые, живущие свободно в почве или загрязненной воде, при попадании в организм человека могут вызывать серьезные отравления, иногда заканчивающиеся смертью.

К обитанию в кишечнике человека приспособилось несколько видов амеб.

Дизентерийная амеба (Entamoeba histolytica) – возбудитель амебной дизентерии (амебиаза). Это заболевание распространено повсеместно в странах с жарким климатом. Внедряясь в стенку кишечника, амебы вызывают образование кровоточащих язв. Из симптомов характерен частый жидкий стул с примесью крови. Заболевание может закончиться смертью. Следует помнить, что возможно бессимптомное носительство цист амебы.

Кишечная амеба/Entamoeba coli

Представители этого класса — самые примитивные простейшие. Форма их тела непостоянна. Передвигаются они с помощью ложноножек. Обитают в пресных водах, в почве, морях. В биогеоценозах выполняют функции консументов и редуцентов. Некоторые саркодовые адаптировались к комменсальному и паразитическому образу жизни. Медицинское значение имеют представители отряда амеб Amoebina. Паразитические амебы обитают у человека в основном в пищеварительной системе. Некоторые саркодовые, ведущие свободный образ жизни и обитающие в почве и загрязненной воде, при попадании в организм человека могут вызывать тяжелые заболевания, нередко заканчивающиеся смертью.

Форма их тела непостоянна. Передвигаются они с помощью ложноножек. Обитают в пресных водах, в почве, морях. В биогеоценозах выполняют функции консументов и редуцентов. Некоторые саркодовые адаптировались к комменсальному и паразитическому образу жизни. Медицинское значение имеют представители отряда амеб Amoebina. Паразитические амебы обитают у человека в основном в пищеварительной системе. Некоторые саркодовые, ведущие свободный образ жизни и обитающие в почве и загрязненной воде, при попадании в организм человека могут вызывать тяжелые заболевания, нередко заканчивающиеся смертью.

Тело жгутиковых кроме цитоплазматической мембраны покрыто еще и пелликулой — специальной оболочкой, обеспечивающей постоянство его формы. Имеется один или несколько жгутиков, органелл движения, представляющих собой нитевидные выросты эктоплазмы. Внутри жгутиков проходят фибриллы из сократительных белков. Некоторые жгутиковые имеют также ундулирующую мембрану — своеобразную органеллу передвижения, в основе которой лежит тот же жгутик, не выступающий свободно за пределы клетки, а проходящий по наружному краю длинного уплощенного выроста цитоплазмы.

Жгутик приводит ундулирующую мембрану в волнообразное движение. Основание жгутика всегда связано с кинетосомой, органеллой, выполняющей энергетические функции. Ряд жгутиковых имеет также и опорную органеллу — аксостиль — в виде плотного тяжа, проходящего внутри клетки.

Разные виды паразитических жгутиковых у человека обитают в различных органах. Циклы их развития очень разнообразны.

Для инфузорий, как и для жгутиковых, характерно наличие пелликулы, им свойственна постоянная форма тела. Органеллы передвижения — многочисленные реснички, покрывающие все тело и представляющие собой полимеризованные жгутики. У инфузорий обычно два ядра: крупное — макронуклеус,регулирующее обмен веществ, и малое — микронуклеус, служащее для обмена наследственной информацией при конъюгации. Макронуклеусы инфузорий полиплоидны, микронуклеусы — гаплоидны или диплоидны. Сложно организован аппарат пищеварения.

Имеется постоянное образование: клеточный рот —цито-стом, клеточная глотка — цитофаринкс. Пищеварительные вакуоли перемещаются по эндоплазме, при этом литиче»кие ферменты выделяются поэтапно. Это обеспечивает полноценное переваривание пищевых частиц. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу — специализированный участок клеточной поверхности.

Пищеварительные вакуоли перемещаются по эндоплазме, при этом литиче»кие ферменты выделяются поэтапно. Это обеспечивает полноценное переваривание пищевых частиц. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через порошицу — специализированный участок клеточной поверхности.

Все споровики — паразиты и комменсалы животных и человека. Органеллы движения у них отсутствуют. Питание споровиков осуществляется за счет поглощения пищи всей поверхностью тела. Многие споровики — внутриклеточные паразиты. Они претерпели наиболее глубокую дегенерацию. Цикл развития включает стадии бесполого размножения, нолового процесса в виде копуляции и спорогонии. Бесполое размножение осуществляется путем простого или множественного деления — шизогонии. Половому процессу предшествует образование половых клеток — мужских и женских гамет. Гаметы сливаются, а образовавшаяся зигота покрывается оболочкой, под которой происходит спорогония — множественное деление с образованием спорозоитов (рис. 19.1).

19.1).

Ниже описаны паразитические и комменсальные простейшие, обитающие в разных органах человека.

От специфики органа, являющегося средой обитания паразита, зависят пути проникновения и патогенное действие паразита, методы диагностики соответствующих заболеваний и меры их профилактики.

Поэтому простейшие, с медицинской точки зрения, могут быть разделены на виды, обитающие в полостных органах, которые имеют связь с внешней средой, и живущие в тканях внутренней среды человека. Кроме того, выделяют группу свободноживущих простейших, случайное попадание которых в организм человека может приводить к острейшим патологическим процессам и даже к смерти. Соответствующие три экологические группы простейших описаны отдельно.

Entamoeba histolylica

Entamoeba histolylica — возбудитель амебиаза. Амебиаз встречается повсеместно, но чаще в зонах с влажным жарким климатом. В цикле развития амебы имеется несколько стадий, морфологически и физиологически отличающихся друг от друга. Мелкая вегетативная форма обитает в просвете кишки. Размеры ее 8—20 мкм. В цитоплазме можно обнаружить бактерии и грибки — элементы микрофлоры кишечника.

Мелкая вегетативная форма обитает в просвете кишки. Размеры ее 8—20 мкм. В цитоплазме можно обнаружить бактерии и грибки — элементы микрофлоры кишечника.

Крупная вегетативная форма также обитает в просвете кишки в гнойном содержимом язв кишечной стенки. Ее размеры — до 45 мкм. Цитоплазма четко разделена на прозрачную, стекловидную эктоплазму и зернистую эндоплазму. В ней расположены ядро с характерной темно окрашенной кариосомой и эритроциты, которыми она питается. Крупная форма энергично передвигается с помощью широких псевдоподий. В глубине пораженных тканей располагаетсятканевая форма. Она мельче крупной вегетативной формы и не имеет в цитоплазме эритроцитов. Цисты обнаруживаются в фекалиях хронически больных и паразитоносителей, у которых заболевание проходит бессимптомно. Цисты имеют округлую форму диаметром 8—15 мкм и от одного до четырех ядер в виде колечек.

Жизненный цикл паразита сложен. Человек заражается амебиазом, проглатывая цисты паразита с водой или пищевыми продуктами, загрязненными землей. В просвете толстой кишки из цисты образуется, за счет следующих друг за другом делений, восемь мелких клеток, превращающихся в мелкие вегетативные формы.

В просвете толстой кишки из цисты образуется, за счет следующих друг за другом делений, восемь мелких клеток, превращающихся в мелкие вегетативные формы.

Вреда человеку они не приносят. Они могут вновь инцистироваться и выходить наружу. При ухудшении условий существования хозяина мелкие вегетативные формы способны превращаться в крупные, которые вызывают образование язв. Погружаясь глубже, они превращаются в тканевые формы, которые в особо тяжелых случаях могут попадать в кровь и разноситься по всему организму. При этом возможно образование абсцессов в печени, легких и других органах.

В остром периоде заболевания у больного в фекалиях обнаруживаются не только цисты, но и трофозоиты.

Диагноз ставится на основе обнаружения в фекалиях трофозоитов с заглоченньми эритроцитами. Четырехъядерные цисты могут свидетельствовать скорее о хроническом течении заболевания или о пара-зитоносительстве.

Профилактика — как при лямблиозе.

Отряд Амебы: кишечные амебы человека и их значение

В кишечнике человека и ряда позвоночных обитает большое количество видов паразитических амеб, которые питаются содержимым кишечника, бактериями и большей частью не причиняют никакого вреда хозяину. Примером может служить кишечная амеба человека — Entamoeba coli Однако среди обитающих в кишечнике человека амеб имеется один вид — дизентерийная амеба — Entamoeba histolytica , который может быть возбудителем тяжелой формы кишечного колита — амебиаза. Амеба эта имеет 20 — 30 мкм в диаметре, подвижна. Живет она в толстых кишках человека и обычно питается бактериями, не нанося никакого вреда.

Подобное явление, когда патогенный паразитический организм не проявляет своей патогенности, называется носительством.

Но в ряде случаев дизентерийная амеба начинает вести себя иначе: проникает под слизистую оболочку кишки, начинает там питаться и усиленно размножаться. Слизистая кишечника изъязвляется, результатом чего бывает тяжелый кровавый понос (колит).

Распространение кишечных амеб осуществляется при помощи цист, выходящих вместе с фекальными массами наружу. Цисты очень стойки и длительное время сохраняют жизнеспособность и инвазионность (способность к заражению при попадании в кишечник человека). По строению цист можно установить вид амебы.

Кишечная амеба Entamoeba coli имеет восьмиядерные цисты, тогда как дизентерийная (Entamoeba histolytica) — четырехъядерные. В цистах есть особые ярко окрашивающиеся включения — хроматоидные тельца. При сильном заражении с экскрементами выводится до 300 млн. цист в день. Кишечные амебы человека распространены по всему земному шару.

Узнайте больше:

По материалам — http://neparazit.ru, https://animals-world.ru

Расскажи друзьям!

Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..

4.6.2. Одноклеточные или Простейшие

Подцарство Одноклеточные или Простейшие.

К одноклеточным относятся самые древние животные (появились в архейскую эру), тело которых состоит из одной клетки, по своим функциям являющейся самостоятельным организмом.

Обитают главным образом в воде. Широкое распространение получил паразитизм. Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые формы заболевания человека, домашних и промысловых животных, а также растений. Известны хищные простейшие, нападающие на представителей других видов.

Общее число видов простейших превышает 30 тыс.

Форма тела разнообразна, постоянна (жгутиковые, инфузории) или изменчива (амебы). Относительное постоянство формы тела у простейших обусловлено наличием многослойной наружной оболочки, в состав которой входят фибриллы.

Размеры этих организмов колеблются от 2—4 мкм до 1,5 мм (инфузории), 1 см (грегарина), 5—6 см (фораминиферы).

Органоиды движения — ложноножки, жгутики или реснички (некоторые виды неподвижны).

Дышат простейшие через наружную клеточную мембрану.

Питание гетеротрофное (исключение – эвглена зеленая – факультативный фототроф).

Размножение:

делением клетки,

половое (у инфузорий)

Основные компоненты тела простейших:цитоплазма (в ней находятся органоиды, свойственные всем клеткам: митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и специальные органоиды: пищеварительные и сократительные вакуоли, опорные волоконца и др. )

)

ядро (одно или несколько ядер, одинаковых или различных по форме и функциям. Основная форма деления ядра простейших — митоз).

Важная биологическая особенность простейших — способность переносить неблагоприятные условия в виде цист.

К подцарству одноклеточных относят следующие типы.

Тип корненожки — амеба обыкновенная (движение амебы происходит с помощью ложноножек.

Питание и выделение — посредством фагоцитоза и пиноцитоза).

Тип жгутиковые — эвглена зеленая; сочетает гетеротрофное питание с автотрофным

(путем фотосинтеза).

Тип инфузории — инфузория-туфелька (наличие ресничек, постоянная форма тела, более двух ядер, ротовое отверстие и порошица, пищеварительная и сократительная вакуоли, половое размножение в форме конъюгации).

Тематические задания

А1. Таксон, в который объединяются все простейшие, называется

1) царство

2) подцарство

3) тип

4) класс

А2. У простейших нет

У простейших нет

1) тканей

2) органоидов

3) обмена веществ

4) полового размножения

А3. При полном окислении 1 молекулы глюкозы у амебы вырабатывается АТФ в количестве

1) 18 г/моль

2) 2 г/моль

3) 9 г/моль

4) 38 г/моль

А4. К паразитическим простейшим относится

1) амеба протей

2) эвглена зеленая

3) трипаносома

4) радиолярия

А5. Через сократительную вакуоль у инфузории происходит

1) удаление твердых продуктов жизнедеятельности

3) выведение гамет

2) выделение жидких продуктов жизнедеятельности

4) газообмен

А6. Заражение человека малярийным паразитом происходит при попадании в его организм

1) крови комара

2) слюны комара

3) личинок комара

4) яиц комара

А7. Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

1) эритроцитах человека

2) эритроцитах и желудке комара

3) лейкоцитах человека

4) эритроцитах и клетках печени человека

А8. Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

1) ядро

2) хлоропласты

3) митохондрии

4) аппарат Гольджи

А9. Что общего между эвгленой и хлореллой?

1) присутствие в клетках гликогена

2) способность к фотосинтезу

3) анаэробное дыхание

4) наличие жгутиков

А10. Среди инфузорий не встречаются

1) гетеротрофные организмы

2) аэробные организмы

3) автотрофные организмы

4) паразитические формы

А11. Наиболее сложно устроена

1) амеба обыкновенная

3) малярийный плазмодий

2) эвглена зеленая

4) инфузория-туфелька

А12. При похолодании, других неблагоприятных условиях свободно живущие простейшие

1) образуют колонии

2) двигаются

3) образуют споры

4) образуют цисты

В1. Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

1) инфузория стентор

2) амеба протей

3) трипаносома

4) лямблия

5) стилонихия

6) балантидий

Простейшие.

Внешнее строение и образ жизни

Внешнее строение и образ жизни2. Систематические группы простейших:

Антони ванЛевенгук,

голландский

натуралист,

первым увидел

простейших в

капле воды.

В настоящее время известно

около 70000 видов

простейших.

Подцарство Простейшие

включает в себя несколько

типов животных, тело которых

состоит из одной клетки. Эта

клетка выполняет все функции

живого организма: она

самостоятельно перемещается,

питается, перерабатывает

пищу, дышит, удаляет из

своего организма ненужные

вещества, размножается.

царство

тип

класс

представ

ители

Саркодовые

Жгутиковые

(11000 видов)

(6000 видов)

•Амёбапротей

•Амёба-

•Эвглена

зелёная

Инфузории

(6000 видов)

•Инфузориятуфелька

•Трипаносома •Инфузориядизентерийная

бурсария

•Лямблия

•Фораминифе

•Лейшмания •Сувойка

ра

•Балантидий

•Радиолярия

Споровики

(3600 видов)

•Малярийный

плазмодий

•Кокцидии

•Грегарина

4.

Класс Саркодовые (Корненожки) Большинство –

Класс Саркодовые (Корненожки) Большинство –обитатели морей,

пресных водоемов,

почвы. Движение

осуществляется с

помощью

ложноножекпсевдоподий, тело

перетекает из одной

части в другую.

1. Строение амёбы.

Самостоятельный одноклеточный организм содержит цитоплазму,

покрытой цитоплазматической мембраной. Наружный слой цитоплазмы

прозрачный и более плотный – это эктоплазма. Внутренний слой

цитоплазмы зернистый и более текучий – это эндоплазма . Ядро и 2

вакуоли.

2. Среда обитания.

Амёба обитает на дне небольших пресных водоёмах.

3. Движение.

Движется амёба с помощью ложноножек – выростов.

4. Питание.

Амёба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями,

мелкими организмами, частицами. (Фагоцитоз –захват и поглощение

твёрдой пищи)

5. Выделение.

Сократительная вакуоль выводит из тела амёбы вредные веществ и воду,

попадающие из окружающей среды.

6. Дыхание.

Амёба дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность

тела.

7. Размножение.

Амёба размножается бесполым способом, путём деления клетки надвое.

8. Раздражимость.

Амёба реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей

среды (таксис- двигательная реакция на раздражения)

7. Раковинные корненожки (фораминеферы)

Морские корненожки – одни из самых древнихживотных, некоторые их виды жили миллионы лет

назад, когда такие корненожки погибали, их раковинки

скапливались на дне моря, и постепенно из них

образовались месторождения ценного строительного

материала – известняка, а также нефти.

8. Класс Радиолярии

Эти простейшие – обитатели морей, у них – внутреннийминеральный скелет состоит из кремнезёма, который имеет

правильную геометрическую форму.

9. Радиолярии

Кремниевые скелетырадиолярий

10. Солнечники

Пресноводный солнечник11. Класс Жгутиконосцы

Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного илинескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются.

Тело

Телопокрыто- пелликулой)

12. Жгутиконосцы

Рыба поражённая жгутиковыми«сонная болезнь»

в Африке

13. Эвглена зеленая

Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик,ядро, хлоропласты, форма тела постоянная. Способы

питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости

от условий.

Ядро – основа клетки

Сократительная вакуоль –

выводящая ненужные вещества

из организма

Пелликула – оболочка эвглены

Клеточный рот –орган питания

эвглены

Жгутик – орган передвижения

Глазок – орган распознавания

света

Базальтовое тельце – основание

жгутика

Хлоропласты – органоиды ,

отвечающие за покраску

1. Среда обитания.

• Эвглена — обитает на дне небольших пресных водоёмах

2. Движение.

• Движется эвглена с помощью жгутика.

3. Питание.

• Автотрофное питание за счёт фотосинтеза

• Гетеротрофное – питание готовыми органическими

веществами.

4. Выделение.

• Сократительная вакуоль выводит из тела эвглены вредные

веществ и воду, попадающие из окружающей среды.

5. Дыхание.

• Эвглена дышит растворенным в воде кислородом через всю

поверхность тела.

6. Размножение.

• Эвглена размножается бесполым способом, путём деления

клетки надвое.

7. Раздражимость.

• Эвглена реагирует на сигналы, поступающие в её организм из

окружающей среды.

16. Тип Инфузории

Инфузории –обитатели морских ипресных водоемов. Органоиды

движения – реснички. Представитель

типа – инфузория-туфелька.

Реснички – орган передвижения

Сократительная вакуоль – выводящая

ненужные вещества из организма

Цитоплазма – жидкость с растворенными в ней

органическими веществами

Большое ядро – основной органоид

Малое ядро — участвует в половом

размножении (конъюгация)

Мембрана – оболочка клетки

Клеточный рот — орган питания

Пищеварительная вакуоль — орган питания

1.

Среда обитания.

Среда обитания.• Инфузория обитает на дне небольших пресных водоёмах.

2. Движение.

• Движется инфузория с помощью ресничек.

3. Питание.

• Инфузория питается бактериями, одноклеточными животными и

водорослями, мелкими организмами, частицами.

4. Выделение.

• Сократительная вакуоль выводит из тела инфузории вредные

веществ и воду, попадающие из окружающей среды.

5. Дыхание.

• Инфузория дышит растворенным в воде кислородом через всю

поверхность тела.

6. Размножение.

• Бесполым и половым способом. При половом способе

размножения увеличения числа особей не происходит, а

происходит обмен информацией.

7. Раздражимость.

• Инфузория реагирует на сигналы, поступающие в её организм

из окружающей среды.

20. Простейшие – паразиты

Трипаносомы – возбудители сонной болезни человека.21. Споровики

Споровикгрегарина

22. Простейшие – симбионты

Многие инфузории ижгутиконосцы обитают в

желудке и кишечнике

насекомых и жвачных

животных, они помогают

им переваривать

растительную пищу.

Вспомните, кто такие симбионты?

структура

Оболочка

Цитоплазма

Ядро

Ложноножки

Жгутик

Реснички

Пищеварительная вакуоль

Сократительная вакуоль

Ротовое отверстие

Порошица

Хлоропласты

Светочувствительный глазок

амёба

эвглена инфузория

Процессы

жизнедеятельности

ДВИЖЕНИЕ

ПИТАНИЕ

ВЫДЕЛЕНИЕ

ДЫХАНИЕ

РАЗМНОЖЕН

ИЕ

ОБМЕН В-В

ОБРАЗОВАН

ИЕ ЦИСТ

АМЁБА

ЭВГЛЕНА

ИНФУЗОРИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

Р

А

З

Д

Р

А

Ж

И

9

10

11

12

13

М

О

С

Т

Ь

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Место вывода остатков пищи у инфузории.

Один из видов хищных инфузорий.

Жидкое содержимое клетки.

Органоид в центре клетки.

Оптический прибор.

Органоид эвглены, обеспечивающий её питание на свету.

Временные выросты амёбы.

Органоиды передвижения инфузории.

Заболевание человека простейшим, живущим в крови.

Группа простейших, живущих в крови.

Покоящееся состояние простейших при неблагоприятных

условиях.

Орган передвижения зелёной эвглены.

Род инфузорий.

1. Простейшие обитают только в водной среде.

2. Простейшие были известны до изобретения микроскопа.

3. Тело простейших состоит из одной клетки.

4. Все простейшие способны к активному движению.

5. Инфузория – туфелька питается в основном бактериями.

6. У всех простейших при питании образуется

пищеварительная вакуоль

7. Остатки непереваренной пищи у инфузории – туфельки

удаляются через порошицу.

8. Продукты обмена веществ и избыток воды удаляются из

тела простейших через сократительную вакуоль.

9. Инфузория – туфелька имеет две сократительные

вакуоли, находящиеся в противоположных концах тела.

10. Простейшие дышат растворенным в воде кислородом.

• 11. Все простейшие размножаются делением на две

дочерние клетки.

• 12. Обыкновенная амеба положительно реагирует на свет,

то есть перемещается в освещенную часть водоема.

• 13. Эвглена зеленая питается только на свету.

• 14. При образовании цисты из цитоплазмы выделяется

значительное количество воды и вещества, образующего

плотную оболочку.

• 15. На стадии цисты происходит расселение простейших

ветром и животными.

• 16. Дизентерийные амебы паразитируют в стенке толстой

кишки хозяина.

• 17. Заражение малярией происходит при питье воды из

водоема с живущими в нем личинками малярийного

комара.

• 18. В кишечнике человека паразитирует крупная инфузория

балантидий.

«Вставьте пропущенное слово»

1. Амеба обыкновенная передвигается при помощи ___________

2. Эвглена зеленая пере двигается при помощи _____________

3. Инфузория-туфелька передвигается при помощи ________

4. Опалина .лягушачья передвигается при помощи ___________

5.

Инфузории-туфельки выводят непереваренные остатки наружу через

Инфузории-туфельки выводят непереваренные остатки наружу черезособое отверстие _________

6. Промежуточным хозяином малярийного плазмодия является

_________

7. Переносчиком сонной болезни является _________

8. Сонную болезнь вызывает (является возбудителем) ____________

9. Основным хозяином малярийного плазмодия является _________

10. Ядрышко (малое ядро) инфузории-туфельки носит название

_________

11. Большое ядро инфузории—туфельки носит название

______________

12. Раздел зоологии, изучающий одноклеточных животных

________________

1. Потомство одной инфузории – туфельки за год может

достигнуть 75х10 108 особей. По объему такое

количество инфузорий заняло бы полный шар

диаметром в расстояние от Земли до Солнца. Почему в

природе этого не происходит?

2. В пробирку с культурой эвглены зеленой добавили

небольшое количество картофельного отвара.

Пробирку поставили в темноту. Через две недели

зеленая окраска культуры исчезла.

Как вы думаете

Как вы думаетепогибли ли эвглены? Что произойдет если пробирку

поставить на свет?

1.Каких животных считают самыми

древними из одноклеточных и почему?

2. Какое значение в жизни инфузории –

туфельки имеет половой процесс?

3. Какую роль простейшие играют в

природе? (3 примера)

4. Какую роль простейшие играют в жизни

человека? (3 примера)

Кроссворд наоборот: СОСТАВИТЬ КРОСВОРД

ПО ТЕРМИНАМ.

В этом и будет состоять ваше задание.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Порошица.

Бурсария.

Цитоплазма.

Ядро.

Микроскоп.

Хлоропласт.

Ложноножки.

8. Реснички.

9. Малярия.

10. Споровики.

11. Циста.

12. Жгутик.

13. Туфелька.

Поедающая мозг амеба снова убивает — вот как она убивает и как этого избежать

59-летний мужчина из Северной Каролины умер в понедельник, 22 июля, от инфекции, вызванной свободноживущей амебой Naegleria fowleri , также известной как «амеба, поедающая мозг».

По словам представителей штата, мужчина стал жертвой одноклеточного организма после купания в аквапарке Fantasy Lake в округе Камберленд 12 июля 2019 года. Позже лабораторные исследования в Центрах по контролю и профилактике заболеваний подтвердили инфекцию.Хотя N. fowleri встречаются редко, они почти всегда смертельны, и чиновники здравоохранения призывают к большей осведомленности.

«Мы сочувствуем семье и близким», — говорится в заявлении эпидемиолога штата Северная Каролина Зака Мура, доктора медицины. «Люди должны знать, что этот организм присутствует в теплых пресноводных озерах, реках и горячих источниках по всей Северной Каролине, поэтому будьте внимательны, плавая или занимаясь водными видами спорта».

Профиль убийцы

N. fowleri — теплолюбивая амеба, известная тем, что нападает на плавунов в жаркие летние температуры (предпочитает температуру до 115°F/46°C).Тем не менее, крошечные твари на самом деле вездесущи в окружающей среде и распространены по всему миру. Он обитает во всевозможных почвах и пресных водах, всплывая не только в озерах, реках и геотермальных водах, но и в промышленных водоемах-охладителях, плохо обслуживаемых плавательных бассейнах и нагретых солнцем бытовых водопроводах. Во всем мире он часто встречается в тропических районах, но заразил людей в Чехии, Новой Зеландии, Бельгии и Японии. В США она чаще всего убивает в южных штатах, но амеба появилась в таких штатах, как Миннесота и Индиана.

Он обитает во всевозможных почвах и пресных водах, всплывая не только в озерах, реках и геотермальных водах, но и в промышленных водоемах-охладителях, плохо обслуживаемых плавательных бассейнах и нагретых солнцем бытовых водопроводах. Во всем мире он часто встречается в тропических районах, но заразил людей в Чехии, Новой Зеландии, Бельгии и Японии. В США она чаще всего убивает в южных штатах, но амеба появилась в таких штатах, как Миннесота и Индиана.

Тем не менее, только в очень специфических обстоятельствах N. fowleri становится смертельным для человека. Фактически, в период с 1962 по 2018 год официальные лица США заразили людей только в 145 случаях, несмотря на его широкое распространение в окружающей среде. Во всем мире за это время было зарегистрировано всего около 300 случаев.

В подавляющем большинстве случаев Н.fowleri — не дикий патоген, а скромный протист, спокойно питающийся бактериями и дрожжевыми клетками, попадающимися ему на пути. Этот сдержанный образ жизни, кажется, меняется только тогда, когда N. fowleri каким-то образом попадает прямо в нос человека. Обычно это происходит, когда люди посещают аквапарки, катаются на гидроциклах или промывают носовые пазухи водопроводной водой, которая не была продезинфицирована, кипяченая или фильтрованная. Никакие другие средства воздействия, кажется, не вызывают проблем; Например, непреднамеренное проглатывание N. fowleri безвредно.Но в носу все становится некрасиво.

Реклама Когда N. fowleri оказывается засунутым в шноц, он встает на ноги, захватывая слизистую оболочку в носовом проходе. Затем он направляется глубже, медленно продвигаясь вдоль обонятельных нервов, как будто идет по натянутой веревке к мозгу (эти нервы передают информацию от обонятельных рецепторов в носу в мозг). через ситообразную пластинку, бороздчатую кость на крыше носовых ходов, которая позволяет обонятельным нервам проходить через крошечные отверстия.Решетчатая пластинка имеет тенденцию быть более пористой у детей и молодых людей, которые также более восприимчивы к N. fowleri. Из 145 известных случаев в США 121 (85%) были у детей и подростков.

через ситообразную пластинку, бороздчатую кость на крыше носовых ходов, которая позволяет обонятельным нервам проходить через крошечные отверстия.Решетчатая пластинка имеет тенденцию быть более пористой у детей и молодых людей, которые также более восприимчивы к N. fowleri. Из 145 известных случаев в США 121 (85%) были у детей и подростков.

Дуновение гибели

Пройдя через пластину, N. fowleri попадает в обонятельную луковицу — структуру переднего мозга, отвечающую за обоняние. Там разверзнется весь ад. Иммунная система быстро начинает войну, когда обнаруживает захватчика в центральной нервной системе.Тем временем N. fowleri, , возвращается к выпасу, как это обычно происходит в почве и воде. Но, конечно же, его пища — это уже не экологические бактерии и дрожжевые клетки, а иммунные клетки и мозговая ткань.

Чтобы питаться, N. fowleri использует специальные структуры на поверхности своего клеточного тела, называемые просто «пищевыми чашками». Это присоски, которые захватывают и поглощают пищу. Протисты также выделяют ферменты, которые разрушают человеческие клетки и нервы.

Это присоски, которые захватывают и поглощают пищу. Протисты также выделяют ферменты, которые разрушают человеческие клетки и нервы.

Сочетание пирующей амебы и бури иммунных реакций приводит к значительному повреждению тканей и нервов и, в конечном счете, — в большинстве случаев — к смерти. Состояние называется ПАМ, первичным амебным менингоэнцефалитом.

Для жертв PAM начало нападения отмечается сильной головной болью, лихорадкой, ознобом, а иногда тошнотой и рвотой, обычно в течение от одного до девяти дней после заражения. Симптомы прогрессируют до симптомов, наблюдаемых при менингите, таких как скованность в шее и подколенных сухожилиях, а также чувствительность к свету, спутанность сознания, судороги и кома.

Поскольку случаев ПАМ так мало, исследователи не смогли провести никаких испытаний, чтобы выяснить, какие лекарства или смеси лекарств лучше всего действуют против амебы.Лечащие врачи часто используют большие смеси антибиотиков и противогрибковых препаратов.

РекламаОдним из наиболее распространенных методов лечения является амфотерицин В, противогрибковый препарат, который в лабораторных исследованиях доказал свою летальность для N. fowleri , но оказывает ограничивающее применение токсическое воздействие на почки. Противомикробное средство широкого спектра действия милтефозин также показало многообещающие результаты в некоторых случаях. Первоначально он был разработан для борьбы с раком молочной железы, но стал ведущим средством для лечения другой паразитарной инфекции, лейшманиоза.

Счастливчики

Во всем мире есть лишь несколько случаев, когда люди выживают после ПАМ. Пять хорошо задокументированных случаев произошли в Северной Америке: четыре в США и один в Мексике.

Первой выжившей была 9-летняя девочка, заболевшая в 1978 году. Ее успешно лечили амфотерицином В, но последующие лабораторные тесты показали, что внедрившаяся амеба была менее вирулентной, чем другие штаммы N. fowleri . Следующим был отчет 2004 года о выжившем в Мексике: 10-летний мальчик заболел после купания в ирригационном канале и выздоровел после приема коктейля, содержащего амфотерицин В.

В США 35 лет не было ни одного выжившего. В 2013 году двое детей выжили, но у них было разное лечение и исходы. Первой была 12-летняя девочка, подвергшаяся воздействию в аквапарке в Литл-Роке, штат Арканзас. Ее симптомы были обнаружены быстро, и ей поставили диагноз в течение 30 часов. Врачи немедленно начали ей давать большую смесь лекарств, включая амфотерицин В и милтефозин. Они также использовали медикаментозную гипотермию, чтобы уменьшить отек ее мозга. Девушка полностью выздоровела.

Второго выжившего в 2013 году — 8-летнего мальчика — также лечили большим набором препаратов, включая амфотерицин В и милтефозин. Но диагноз и лечение ему поставили только через несколько дней после появления симптомов. Он выжил, но получил необратимое повреждение головного мозга.

Но диагноз и лечение ему поставили только через несколько дней после появления симптомов. Он выжил, но получил необратимое повреждение головного мозга.

Четвертым и последним выжившим стал 16-летний мальчик, заразившийся летом 2016 года. Ему быстро поставили диагноз, и он получил такое же лечение, как и 12-летняя девочка. Он тоже полностью выздоровел.

Случаи дают надежду на то, что когда-нибудь всех жертв ПАМ можно будет вылечить и спасти.Но, учитывая, что в настоящее время в США выживаемость составляет менее 3%, лучше в первую очередь попытаться избежать заражения.

Профилактика