Архитектурные памятники XVI-XVII веков — MOSCOVERY.COM

- Кремлевские стены и соборы – жемчужина русского зодчества 16 века.

- Китайгородская стена, от которой остался лишь фрагмент, являлась не только уникальным инженерным сооружением, но и хранила массу тайн и легенд.

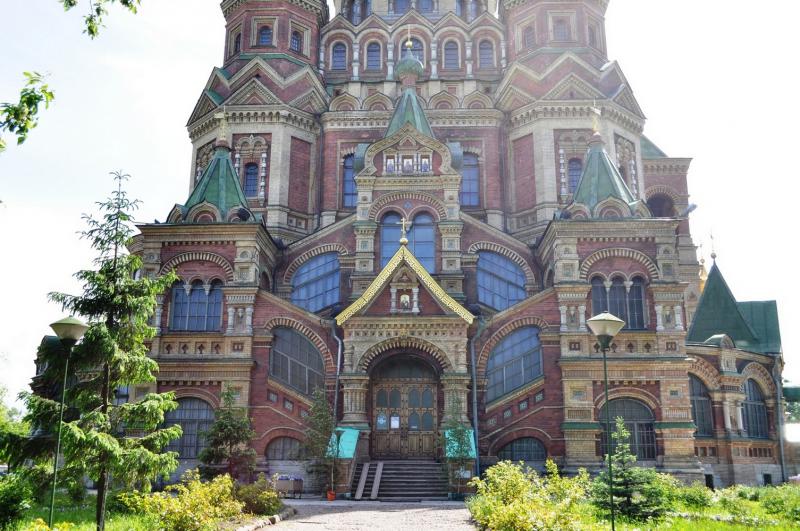

- Храмы и церкви 16-17 веков поражают удивительной красотой и архитектурными решениями, не имеющими аналогов в мире.

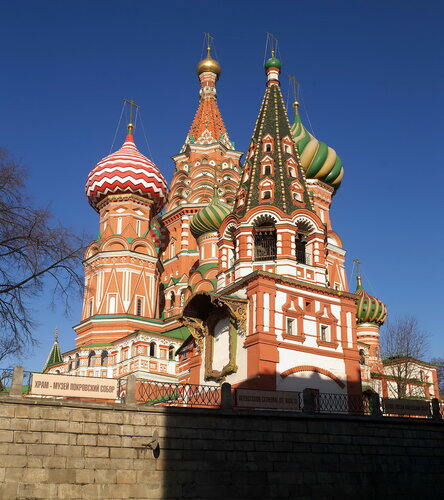

- Собор Василия Блаженного – самый известный храм 16 века, но Архангельский собор и колокольня «Иван Великий» в Кремле не менее внушительные творения.

- Светская архитектура 17 веков превосходно сохранилась в ряде резиденций (палат) семей крупных русских купцов и промышленников.

- Гранатный двор, памятник архитектуры 17 в. недавно открыл культурно-выставочный центр, где будут проводиться выставки, концерты и театральные постановки.

Оглавление

В истории Москвы были времена становления и испытаний, войн и пожаров, из-за которых город не раз менял облик. Грандиозный пожар наполеоновской войны 1812 года, бомбардировки Второй мировой, безжалостные к истории градостроительные реконструкции советской и постсоветской эпох. Лишь немногие строения старше XVII века сохранились до наших дней, и поэтому обладают особой ценностью – как живые свидетели событий прошлого и бесценные образцы стародавнего зодчества. Среди них — кремлевские соборы, древние монастыри и храмы, старинные боярские и купеческие каменные палаты.

Грандиозный пожар наполеоновской войны 1812 года, бомбардировки Второй мировой, безжалостные к истории градостроительные реконструкции советской и постсоветской эпох. Лишь немногие строения старше XVII века сохранились до наших дней, и поэтому обладают особой ценностью – как живые свидетели событий прошлого и бесценные образцы стародавнего зодчества. Среди них — кремлевские соборы, древние монастыри и храмы, старинные боярские и купеческие каменные палаты.

Век шестнадцатый

Московский Кремль (Москва, Кремль)

В начале XVI века московский великий князь и государь Иван III затеял перестройку Кремля, продолжавшуюся более века. Кремль тогда полностью стал каменным, удивляя друзей и недругов своей красотой и неприступностью: стены крепости толщиной до 5 метров достигали высоты 8-17 метров, замкнув периметр треугольной формы протяжённостью 2270 метров. Именно таким мы и видим Кремль сегодня: его охраняют три угловые башни и по шесть башен с узкими бойницами на каждой из трёх сторон периметра. В этой исторической крепости располагаются сегодня самые популярные музеи Москвы – Оружейная палата и открытые для посещения великолепные музеи-соборы.

В этой исторической крепости располагаются сегодня самые популярные музеи Москвы – Оружейная палата и открытые для посещения великолепные музеи-соборы.

Колокольня Иван Великий (Кремль, Соборная площадь)

В 1505 году было начато возведение архитектурного шедевра XVI столетия – башни-колокольни Иван Великий, названной в честь св.Ивана Лествичника. Великий князь Василий III в те же годы распорядился и о строительстве в Кремле Архангельского собора: это творение легендарного итальянского мастера Алевиза стало не только храмом, но и усыпальницей великих князей и царей. Сегодня в колокольне Иван Великий располагается музей архитектуры московского Кремля.

Китайгородская стена (Никольская ул., 17, стр. 20)

В 1538 году Москва обрела ещё одну защищённую территорию – к угловым башням Кремля пристроили Китайгородскую стену. Сейчас от неё остались лишь фрагменты (на площади Революции и близ станции метро «Китай-город»), напоминающие о некогда шумной энергичной жизни великого посада — Китай-города. В 1934-м году стены, мешавшие движению транспорта, безжалостно разобрали. Но то, что осталось, является удивительным памятником средневековой русской фортификации.

В 1934-м году стены, мешавшие движению транспорта, безжалостно разобрали. Но то, что осталось, является удивительным памятником средневековой русской фортификации.

Палаты бояр Романовых (ул. Варварка, дом 10).

Эти палаты, построенные на исходе XVI века, принадлежали к величественной усадьбе бояр Романовых. Она была построена не позднее 1597 года, поскольку обозначена на самом первом плане Москвы. Предание гласит, что родоначальник будущей царской династии, Михаил Фёдорович Романов, появился на свет именно здесь – 12 июля 1596 года. Здание в его исконном состоянии мы увидеть не сможем, так как за почти шесть веков его перестраивали. Зато глубокий белокаменный подвал сохранился таким же, каким был при первых владельцах, а проведенные реконструкции палат были весьма бережными и соблюдающими архитектурные традиции XVI века.

Церковь Зачатия Анны, что в Углу (Москворецкая набережная, д. 3)

Действующий храм, один из старейших в Москве, в своём нынешнем виде существует с XVI века. Своим обликом он обязан мастерству архитектора Л. Давида, реставрировавшего эту церковь после Великой Отечественной войны. В летописях храм Зачатия Анны впервые упоминается в связи с пожаром 1493 года, не пощадившим деревянное строение. Считается, что каменная церковь на этом месте могла быть построена в 1547-м году, но достоверно упоминается лишь в Переписной книге 1626 года. Храм не раз перестраивался в XVII – XIX веках, приобретя южный и северный приделы в честь великомученика Мины Котуанского и великомученицы Екатерины. В 1920-м году церковь Зачатия Анны была закрыта большевиками и использовалась как административное помещение. Русской Православной церкви храм был возвращен в 1994-м году.

Своим обликом он обязан мастерству архитектора Л. Давида, реставрировавшего эту церковь после Великой Отечественной войны. В летописях храм Зачатия Анны впервые упоминается в связи с пожаром 1493 года, не пощадившим деревянное строение. Считается, что каменная церковь на этом месте могла быть построена в 1547-м году, но достоверно упоминается лишь в Переписной книге 1626 года. Храм не раз перестраивался в XVII – XIX веках, приобретя южный и северный приделы в честь великомученика Мины Котуанского и великомученицы Екатерины. В 1920-м году церковь Зачатия Анны была закрыта большевиками и использовалась как административное помещение. Русской Православной церкви храм был возвращен в 1994-м году.

Церковь Вознесения в Коломенском (проспект Андропова, д. 39/1)

Величественное здание церкви, возведённое по распоряжению великого князя Василия III, связывают с именем итальянского зодчего Алевиза Нового. В 1532 году к небесам устремился высокий безапсидный храм: открытые паперти, несколько крылец, белоснежные стены и шатёр – настоящее произведение искусства! Церковь Вознесения, входящая в комплекс музея-заповедника «Коломенское», в наши дни открыта для посещения. Богослужения в ней не проводятся, а в подклете (подвальной части) церкви постоянно действует выставка «Тайны церкви Вознесения».

Богослужения в ней не проводятся, а в подклете (подвальной части) церкви постоянно действует выставка «Тайны церкви Вознесения».

Русская светская архитектура 17 века

Разруха Смутного времени привела практически к полному прекращению каменного строительства в стране. Перерыв в строительной деятельности длился почти четверть века — срок достаточный для пресечения архитектурной традиции в условиях Средневековья, когда профессиональные навыки передавались посредством наглядного показа при совместной работе старшего и младшего поколений мастеров. Поэтому, когда в 1620-х годах экономика России достигла уровня, достаточного для возобновления строительства каменных зданий, в архитектуре началось как бы повторение пройденного — репродуцировались старые типы построек, иногда в огрубленном, сниженном варианте.

Консервация старой типологии и декоративных форм после Смутного времени имела не только материальные, но и идейные причины. Разрыв культурной традиции, вызванный неблагоприятными политическими и экономическими обстоятельствами, очень остро переживался русским обществом того времени, программно ориентированным (как это свойственно Средневековью) на воспроизведение традиции. Обращение к ней представлялось безусловным благом, восстановлением утраченной целостности бытия.

Разрыв культурной традиции, вызванный неблагоприятными политическими и экономическими обстоятельствами, очень остро переживался русским обществом того времени, программно ориентированным (как это свойственно Средневековью) на воспроизведение традиции. Обращение к ней представлялось безусловным благом, восстановлением утраченной целостности бытия.

В соответствии с вышесказанным церковь Покрова в Рубцове (1619 — 1626 гг.), возведенная по заказу Михаила Романова в память победы над польскими войсками (то есть имеющая важнейшее мемориальное значение), повторила «годуновские» храмы с крещатым сводом, увенчанные горкой кокошников. Однако архитектурные обломы стали проще, кладка грубее.

Однако уже на рубеже 20 — 30-х годов XVII в. появляются постройки, хотя и восходящие к старым типам, но обогащающие устоявшуюся типологию рядом новых находок. Такова церковь Покрова в Медведкове (1634 — 1635 гг.), представляющая собой как бы реплику собора Покрова на Рву (Василия Блаженного).

Новое отношение к декору, изменение его взаимодействия с конструкцией здания проявилось в крупнейшей светской постройке 30-х годов XVII в. — Теремном дворце. В 1636 — 1637 гг., по распоряжению царя Михаила Федоровича, подмастерья каменных дел Б. Огурцов, А. Константинов, Т. Шарутин и Л. Ушаков надстроили над старыми Мастерскими палатами еще три этажа, где разместились покои членов царской семьи. Дворец приобрел ступенчатый силуэт: новую надстройку поставили с отступом от старых стен, так что вокруг нее образовалась открытая галерея; вторая галерея прошла вокруг верхнего этажа — маленького бесстолпного Теремка. Эта впервые появившаяся здесь ступенчатость, постепенность подъема архитектурных масс, их ясная геометрическая расчлененность, легкость, невыявленность толщины стен станут определяющими чертами архитектуры последней четверти столетия.

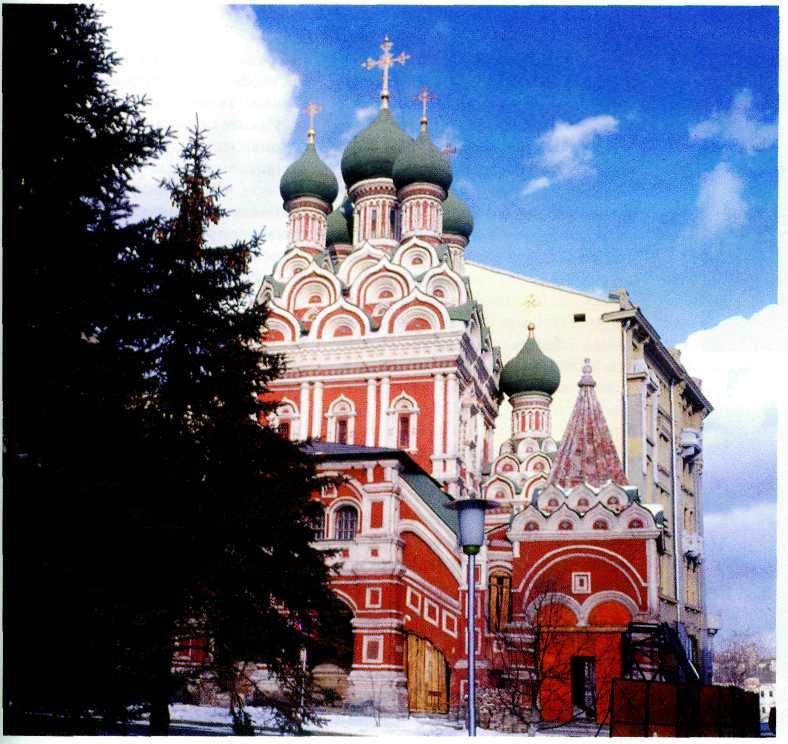

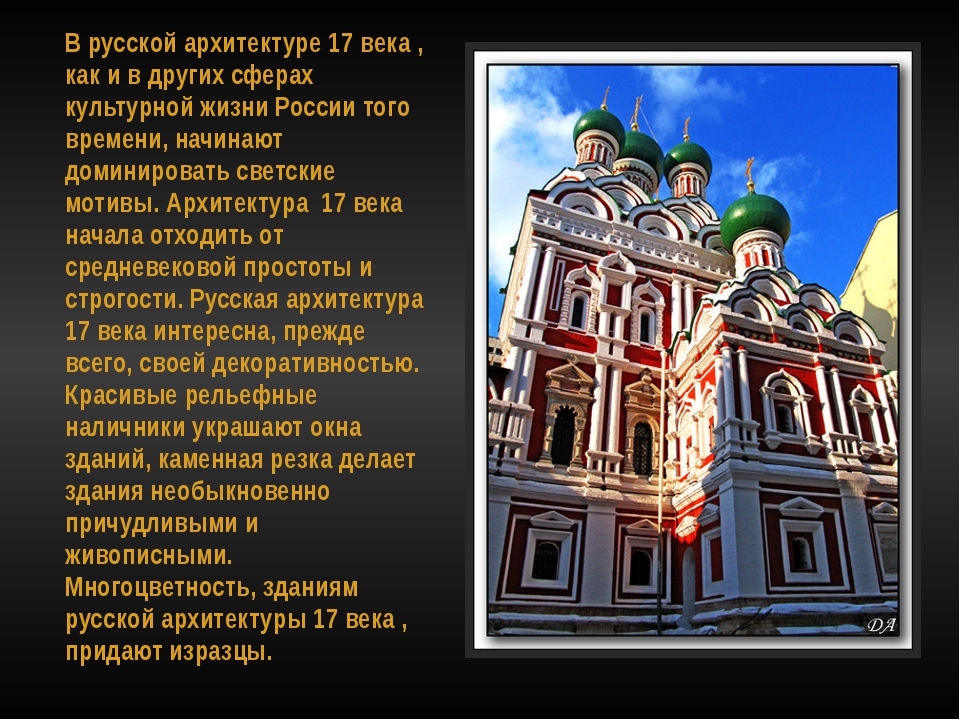

Для церкви Св. Троицы в Никитниках характерна яркая колористическая гамма, основанная на сочетании красного цвета стен с белокаменным декором, зелеными изразцовыми вставками и зелеными же, очевидно, куполами. Высокий рельеф наличников и колонок поддерживает заданное цветом ощущение активности архитектурных форм, чему способствует и асимметричность композиции храма. Крыльцо и придел у южного фасада уравновешиваются сильно вынесенной к северу колокольней; масса словно свободно перетекает из одной части здания в другую, пребывая в неустойчивом равновесии — наполовину единстве, наполовину противоборстве. Интерьер церкви по контрасту с наружной оболочкой кажется статичным, простым, почти примитивным.

Высокий рельеф наличников и колонок поддерживает заданное цветом ощущение активности архитектурных форм, чему способствует и асимметричность композиции храма. Крыльцо и придел у южного фасада уравновешиваются сильно вынесенной к северу колокольней; масса словно свободно перетекает из одной части здания в другую, пребывая в неустойчивом равновесии — наполовину единстве, наполовину противоборстве. Интерьер церкви по контрасту с наружной оболочкой кажется статичным, простым, почти примитивным.

Церковь Св. Троицы в Никитниках стала воплощением архитектурных идей зрелого XVII в. и вызвала подражания в других городах Московского государства: в Муроме по заказу Тарасия Борисова возвели Троицкую церковь одноименного монастыря, а в Великом Устюге построили подобную им церковь Вознесения на средства Никифора Ревякина. Оба заказчика были купцами той же московской гостиной сотни, что и Г. Никитников. Экономическая централизация страны способствовала общности художественных форм и обеспечила ведущую роль Москвы в культурной жизни XVII в.

Однако ускорившиеся темпы развития искусства незамедлительно потребовали дальнейшего видоизменения только что найденного образца. Примером может послужить московская церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649 — 1652 гг.). Ее композиция по сравнению с никитниковской усложнилась, став запутанной; трапезная, колокольня, придел Неопалимой Купины и основной храм расположились по отношению друг к другу достаточно случайно(6), внутренняя структура здания снаружи читается с трудом.

Храмы 50 — 80-х годов XVII в. при значительной общности планового и конструктивного решения, тем не менее выглядят достаточно индивидуально. Различные размеры, пропорции, характер завершения, виды и комбинации декора делали неповторимым каждый памятник. И все же, очевидно, ощущалась потребность в новых типах. Свидетельством такой потребности, на наш взгляд, может служить появление храмов Казанской Богоматери в Маркове (1672 — 1680 гг.) и Св. Николы в Никольском-Урюпине (1664 — 1665 гг.). Заказчиками этих церквей были Одоевские, исполнителем, как считается обычно в литературе, Павел Потехин(24).

Заказчиками этих церквей были Одоевские, исполнителем, как считается обычно в литературе, Павел Потехин(24).

Оба храма четырехпридельны, причем приделы размещены по углам основного здания и каждый из них оформлен в виде самостоятельного храмика, увенчанного горкой кокошников. Такой же горкой завершается и основной храм. Церковь в Маркове на первый взгляд кажется почти тождественной московским посадским храмам.

Церковь в Троицком-Лыкове (1690 — 1696 гг.)(28), принадлежащая к тому же архитектурному типу, представляет собой как бы три храмика, нанизанные на одну ось: над восточной и западной частями церкви высятся одинаковые восьмериковые храмики. Обилие декора при небольших размерах церкви превращает ее почти в ювелирное произведение

Стройные завершения и изящные пропорции восьмериков приделов резко контрастируют с приземистыми витыми колонками на их гранях и сильно раскрепованным широким карнизом, окружающим шею главы своеобразным зубчатым воротником. Причудливое заполнение навершия северного портала противостоит строгим раковинам южного. В интерьере церкви впечатление почти дисгармоничного контраста создает обходящая центральный объем галерея

Причудливое заполнение навершия северного портала противостоит строгим раковинам южного. В интерьере церкви впечатление почти дисгармоничного контраста создает обходящая центральный объем галерея

Тенденция к синтезу старых композиционных форм (кубические посадские храмы) с новыми, ярусными, с небывалым блеском и совершенством воплотилась еще в одном посадском храме Москвы — церкви Успения на Покровке (1697 —1705). К ее центральному четверику с крещатым верхом симметрично примыкали алтарь и западный притвор, завершенные восьмериками. Гульбище, окружавшее поднятый на подклете храм, роднило его с церквами Воскресения в Кадашах и Покрова в Филях, трехчастное построение — с церковью в Троицком-Лыкове, а решение верха — с построенной на средства В. В. Голицына церковью Св. Параскевы Пятницы в Охотном ряду.

Успенская церковь словно аккумулировала в себе наиболее интересные и типичные особенности столичной архитектуры конца XVII в. Сложное, но абсолютно логичное и четкое построение композиции здания находило полное соответствие в принципах размещения и выборе мотивов декора: наличники алтаря и притвора были одинаковы, но отличались от наличников основного четверика; самые сложные из них находились на основном храме, а самые простые — на колокольне; наличники первого «этажа» четверика были наиболее строгими по рисунку, а снизу вверх их пышность нарастала.

ЗОДЧЕСТВО

Как и в истории всей русской культуры, XVII в. занимает особое

место в развитии русского зодчества. И в этой области с большой

силой проявилась стремление к отказу от вековых канонов.

По-прежнему подавляющее большинство построек не только в дере-

внях, но и в городах возводилось из дерева. Каменные храмы и

отдельные светские здания были в городах окружены морем деревянных

строений. Частые пожары, среди которых были также громадные, как

пожар 1626 года, уничтоживший значительную часть Москвы, опустошили

города и села.

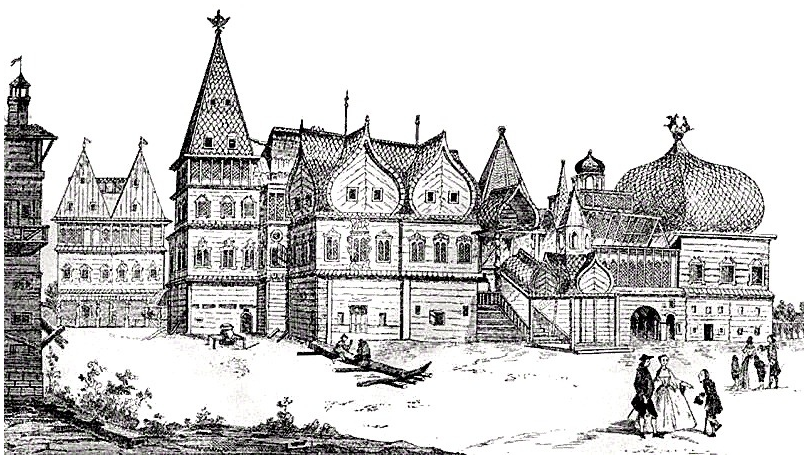

Но взамен погибших деревянных строений быстро возводились но-вые. Веками сложившиеся искусство строительства из дерева достигло в

XVII в. высокого технического и художественного уровня. Выдающимся

произведением деревянного зодчества был знаменитый дворец в Коло-

менском, построенный в 1667-1678 г. г. под руководством плотничного

г. под руководством плотничного

старосты Семена Петрова и стрельца Ивана Михайлова.

В деревянном зодчестве с большой силой проявилась народная ху-

дожественная культура.

Светские элементы проникали все более и в каменное зодчество.

Важнейшим фактором, определившим подъем каменного зодчества, было

развитие производительных сил. Ремесленное производство поднялось

на более высокий уровень.

Каменные постройки появились теперь не только в городах, но

иногда и в селах.

Выдающимся светским сооружением первой половины XVII века

является Теремной дворец в Московском кремле, построенный в

1635-1636 г.г. Баженом Огурцовым и Трефилом Шарутиным. Теремной

дворец воплотил в себе замечательные черты яркого русского народ-

ного творчества и искусства. Этот дворец представляет собой трех-

этажное на высоких подлетях здание, увенчанное высоким «теремком».

Золотая кровля и два пояса лазурных изразцовых карнизов придали

дворцу нарядный, сказочный вид. Здание богато украшено резьбой.

Многие формы отделки непосредственно идут от приемов деревянного

зодчества. Богатством декоративного уюранства отличается Золотое

крыльцо, вызвавшее ряд подражаний.

Значительной перестройке подвергся Московский Кремль. В 1624-

1625 г.г. англичанин Фристофор Галовей вместе с Баженом Огурцовым

возвели Спасскую башню в ее теперешнем виде. Новая башня создала

парадный въезд в Кремль и связала своей вертикалью кремлевские собо-

ры с Храмом Василия Блаженного на Красной площади в единый ан-

сабль. Перестройка кремлевских башен придала Кремлю совершенно но-

вый вид. Строго крепостной его облик уступил место торжественному

ансаблю, воплотившему в себе величие и мощь Российского государства.

Замечательные постройки появились в Ярославле, Толчкове — цер-

ковь Иоанна Предтечи, Воскресенские церкви в Кастроме и РОманове и

другие.

Строгая церковная регламентация оказалась в конечном счете бес-

сильна воспрепятствовать развитию народного, светского начала в зод-

честве. Как и в других сферах культуры, влияние религии и церкви в

зодчестве оказалось в XVII в. заметно подорванным. Последние два

столетия XVII в. ознаменовались новым, высоким подъемом зодчества.

Билет 20

Вопр.1

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Архитектура России

Русская архитектура следует за традицией, корни которой были установлены ещё в Византии, а затем в Древнерусском государстве. После падения Киева русская архитектурная история продолжалась во Владимиро-Суздальском княжестве, Новгородской и Псковской республиках, Русском царстве, Российской империи, Советском Союзе и современной Российской Федерации.

Древнерусское государство (IX—XII века).

Культурное влияние Древнерусского государства прослеживается в архитектурных традициях нескольких современных государств, в том числе и России.

Большие церкви Киевской Руси, построенные после 988 года, были первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-славянских землях. Архитектурный стиль Киевской Руси утвердился под влиянием Архитектуры Византии. Ранние православные церкви были главным образом сделаны из дерева. До конца 10 века были развитые традиции деревянного зодчества, были уже и каменные постройки.

Первой каменной церковью Древнерусского государства была Десятинная церковь в Киеве, строительство которой относят к 989 году. Церковь строилась в качестве кафедрального собора неподалеку от княжеского терема.

В первой половине XII в. церковь перенесла значительный ремонт. В это время был полностью перестроен юго-западный угол храма, перед западным фасадом появился мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, вероятнее всего, являлись восстановлением храма после частичного обрушения вследствие землетрясения.

Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке, является одним из самых значительных архитектурных сооружений данного периода. Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи — ещё более широкой одноярусной.

Собор строился константинопольскими строителями при участии киевских мастеров. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Храм внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Владимиро-суздальская архитектура (XII—XIII века).

В период политической раздробленности роль Киева как политического центра начала ослабевать, в удельных центрах появились значительные архитектурные школы. В XII—XIII веках важнейшим культурным центром стало Владимиро-Суздальское княжество. Уникальность владимиро-суздальского зодчества состоит в том, что оно не просто продолжило традиции византийской и южнорусской архитектуры, но и значительно обогатило их западноевропейскими идеями и элементами. При этом вопрос о непосредственном участии средневековых европейских мастеров в белокаменном строительстве на северо-востоке Руси в середине — второй половине XII века остаётся открытым.

При этом вопрос о непосредственном участии средневековых европейских мастеров в белокаменном строительстве на северо-востоке Руси в середине — второй половине XII века остаётся открытым.

Первым европейскую каменную технику в Залесье начал использовать Юрий Долгорукий. При нём были возведены белокаменные постройки во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Переславле. До нашего времени дошли две из них — церковь Бориса и Глеба в Кидекше и Спасский собор в Переславле-Залесском. Оба храма датируются 1152 годом.

Во время правления Андрея Боголюбского владимиро-суздальская архитектура получила дальнейшее развитие. В столице княжества Владимире развернулось активное строительство, город был застроен монументальными сооружениями. До настоящего времени сохранились такие памятники архитектуры Владимира, как Успенский собор и Золотые ворота.

Одним из самых заметных памятников зодчества владимиро-суздальской школы является церковь Покрова на Нерли, построенная в 1165 году. От храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, слегка вытянутый по продольной оси четверик и глава.

От храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, слегка вытянутый по продольной оси четверик и глава.

Своего расцвета архитектура Владимира и Суздаля достигла в конце XII века при брате Боголюбского, первом Великом князе Владимирском Всеволоде Большое Гнездо. Всеволод значительно расширил владимирский Успенский собор и построил Дмитриевский собор — шедевр белокаменной резьбы и самый показательный в архитектурном плане белокаменный храм. При сыновьях Всеволода в 1220—1230-е годы созданы последние крупные памятники Владимиро-Суздальской Руси — Рождественский собор суздальского кремля и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.

Гражданская архитектура Владимиро-Суздальской земли сохранилась мало и фрагментарно. Возможно, самой древней сохранившейся светской постройкой в европейской России стоит считать остатки белокаменной резиденции Андрея Боголюбского в Боголюбове. Комплекс реставрационных и исследовательских работ середины XX века позволил сохранить двухъярусную галерею-переход и нижнюю часть древней башни княжеского дворца. Парадные Золотые ворота, верхний ярус которых представлял собой церковь Положения Риз Богородицы, были значительно перестроены на рубеже XVIII—XIX веков.

Парадные Золотые ворота, верхний ярус которых представлял собой церковь Положения Риз Богородицы, были значительно перестроены на рубеже XVIII—XIX веков.

Конец белокаменному зодчеству во Владимиро-Суздальской Руси положило татаро-монгольское нашествие и последовав

По дисциплине «История архитектуры» Тема: « Стилистические особенности культового зодчества конца XVII»

Оглавление

1. Введение……………………………………………………………………….……..1

2. Глава I. Теоретический обзор развития русского зодчества………………….2

3. Глава II. Стилистические особенности архитектуры конца XVII века…….3

4. Глава III. Новый стиль «древнерусское барокко» или «московское

барокко»……………………………………………………………..……6

3.1. Знаменская церковь (Дубровицы)………………………………………….…6

3.2. Церковь Покрова в Филях……………………………………………………. .7

.7

3.3. Троицкая церковь (Троице-Лыково)………………………………………….8

3.4. Церковь Покрова в Новодевичьем монастыре………………………….……8

3.5. Храм Воскресения в Кадашах (Москва)……………………………………10

3.6. Сухаревская башня (1692 – 1701)……………………………………………11

5. Глава IV. Характерные черты русского зодчества конца XII века…………12

6. Заключение………………………………………………………………………….27

Введение

XVII век явился веком потрясений и огромных изменений в России. Это век смуты, восстаний, появления самозванца, вторжения иноземцев, но вместе с тем век прославлен необыкновенной стойкостью и способностью русского народа к возрождению. Многочисленные потрясения России в начале XVII в., ее вступление в эпоху Нового времени сказалось и на культуре, главной особенностью которой стал отход от церковной каноничности. Во всех областях культуры шла борьба между старыми церковными и новыми светскими формами, которые постепенно побеждали, что привело к дальнейшему усилению реалистических тенденций в искусстве. Можно отметить, что в конце XVII в. наступает новый блестящий подъем русского зодчества, обусловленный политическим и экономическим восстановлением страны, укреплением могущества русского государства и оживлением политических и культурных связей с странами.

Можно отметить, что в конце XVII в. наступает новый блестящий подъем русского зодчества, обусловленный политическим и экономическим восстановлением страны, укреплением могущества русского государства и оживлением политических и культурных связей с странами.

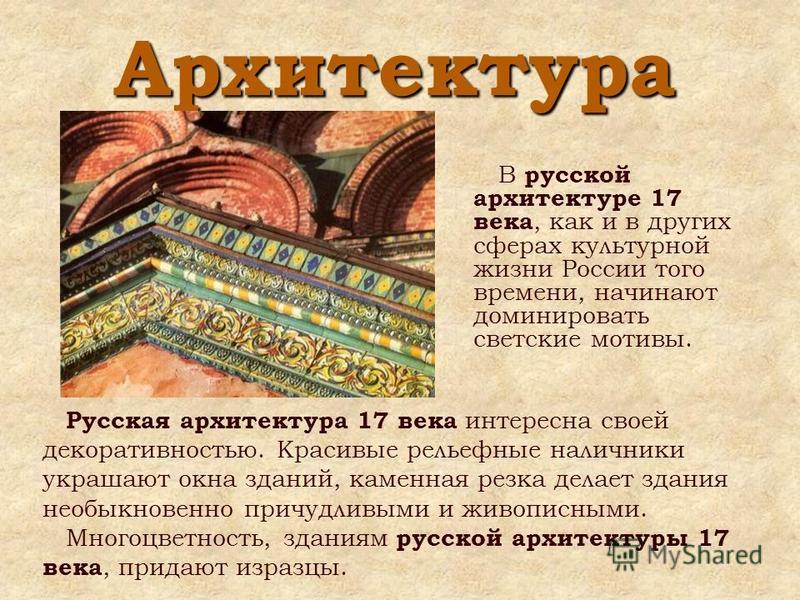

XVII веком завершается 700 – летний период каменного древнерусского строительства, вписавшего не одну замечательную страницу в летопись мировой архитектуры. Ростки новых денежно – торговых отношений и рационального мировоззрения пробиваются сквозь закостенелые формы домостроевского быта. Здравые взгляды служилого дворянства и экономичности преуспевающее купечество, сказываются на многих сторонах общественной жизни и ее материальной оболочке- архитектуре. Ширится торговля, особенно в конце 17 в., с Германией, Францией, Англией. Становятся более тесными культурные связи с Польшей и Голландией. Минусом этого века можно назвать то ,что зодчие стремились перенести богатство форм и украшений больших сооружений прошедшего века, это приводило к измельчанию архитектурных форм, перегрузке зданий кирпичной орнаментикой, к пестроте сочетания белых деталей и красного кирпича. Выработалась целая система декоративных деталей форм: глухие главы и целые пятиглавия, шатры, крыльца, перегруженные декорацией стены, висящие в виде гирек пяты арок, появилась сложная обработка оконных и дверных проемов колонками, наличниками, вычурными фронтончиками из кирпича и т.д.

Выработалась целая система декоративных деталей форм: глухие главы и целые пятиглавия, шатры, крыльца, перегруженные декорацией стены, висящие в виде гирек пяты арок, появилась сложная обработка оконных и дверных проемов колонками, наличниками, вычурными фронтончиками из кирпича и т.д.

Новых архитектурных типов этот стиль не создал, но по-своему использовал и развил старые, изобрел бесконечное разнообразие композиционных приемов, как живописной компоновки внешних масс, так и декоративного убранства фасадов.

Конец XVII века – это связующее звено между древнерусским зодчеством и архитектурой XVII века, время, подготовившее почву для нового художественного мировоззрения, способствующего творческому восприятию ордерной тектонической системы и гражданскому строительству.

-1-

Глава I. Теоретический обзор развития русского зодчества

XVII век – сложный , бурный и противоречивый период в истории России. Современники называют его «бунташным временем». Развитие социально – экономических отношений привело к необычайному сильному росту классовых противоречий, взрывов классовой борьбы, кульминацией которой явились крестьянские войны Ивана Болотникова и Степана Разина. Эволюционные процессы, происходившие в общественном и государственном строе, ломка традиционного мировоззрения, сильно выросший интерес к окружающему миру, тяга к «внешней премудрости» наукам, а также накопление разнообразных знаний отразились на характере культуры XVII века. Искусство этого столетия, особенно второй его половины, отличается небывалым разнообразием форм, обилием сюжетов, порой совершенно новых, и оригинальностью их трактовки. В это время постепенно рушатся иконографические каноны достигает апогея любовь к декоративной проработке деталей и нарядной полихромии в архитектуре, становящейся все более «светской». Происходит культового и гражданского каменного зодчества, приобретшего невиданный размах. В XVII век необычайно расширяются культурные связи России с Западной Европой, а также с украинскими землями (особенно после воссоединения с Русью левобережной Украины и части Белоруссии). Украинские и белорусские художники, мастера монументально- декоративной резьбы и «ценинной хитрости» (многоцветных поливных изразцов) оставили свой след в русском искусстве.

Эволюционные процессы, происходившие в общественном и государственном строе, ломка традиционного мировоззрения, сильно выросший интерес к окружающему миру, тяга к «внешней премудрости» наукам, а также накопление разнообразных знаний отразились на характере культуры XVII века. Искусство этого столетия, особенно второй его половины, отличается небывалым разнообразием форм, обилием сюжетов, порой совершенно новых, и оригинальностью их трактовки. В это время постепенно рушатся иконографические каноны достигает апогея любовь к декоративной проработке деталей и нарядной полихромии в архитектуре, становящейся все более «светской». Происходит культового и гражданского каменного зодчества, приобретшего невиданный размах. В XVII век необычайно расширяются культурные связи России с Западной Европой, а также с украинскими землями (особенно после воссоединения с Русью левобережной Украины и части Белоруссии). Украинские и белорусские художники, мастера монументально- декоративной резьбы и «ценинной хитрости» (многоцветных поливных изразцов) оставили свой след в русском искусстве. Многими своими лучшими и характерными чертами, своим «обмирщением» искусство XVII века было обязано широким слоям посадских людей и крестьянства, наложивших отпечаток своих вкусов, своего видения мира и понимания красоты на всю культуру столетия. Искусство 17 века достаточно четко отличается как от искусства предшествующих эпох, так и от художественного творчества нового времени. Вместе с тем оно закономерно завершает историю древнерусского искусства и открывает пути грядущему, в котором в значительной мере реализуется то, что было заложено в исканиях и замыслах, в творческих мечтах мастеров 17 века. таким образом, целью нашего исследования является анализ русского искусства 17 века. Исходя из цели, вытекает ряд задач: – анализ каменного зодчества, – анализ деревянного зодчества, – анализ живописи.

Многими своими лучшими и характерными чертами, своим «обмирщением» искусство XVII века было обязано широким слоям посадских людей и крестьянства, наложивших отпечаток своих вкусов, своего видения мира и понимания красоты на всю культуру столетия. Искусство 17 века достаточно четко отличается как от искусства предшествующих эпох, так и от художественного творчества нового времени. Вместе с тем оно закономерно завершает историю древнерусского искусства и открывает пути грядущему, в котором в значительной мере реализуется то, что было заложено в исканиях и замыслах, в творческих мечтах мастеров 17 века. таким образом, целью нашего исследования является анализ русского искусства 17 века. Исходя из цели, вытекает ряд задач: – анализ каменного зодчества, – анализ деревянного зодчества, – анализ живописи.

-2-

Глава II. Стилистические особенности русской архитектуры конца 17 века

В развитии русской архитектуры XVII в. достаточно явно прослеживаются две тенденции. Первая представлена памятниками, имеющими торжественный, порой даже несколько суровый облик и скупо декорированными, тяготеющими к традиционным формам зодчества предшествующей поры, главным образом к формам рубежа XV и XVI вв. Наиболее ярко указанные особенности проявились в построенных по заказу Никона соборах Иверского и Крестного монастырей, но эта тенденция прослеживается и в целом ряде других памятников. Однако во 2-й половине XVII в. превалировала вторая тенденция, связанная со стремлением к живописной группировке масс, дробности форм и насыщенности фасадов мелкими декоративными элементами. Узорочье явно становится ведущей линией развития зодчества. К 70-80 гг. XVIII в. тенденция эта настолько усилилась, что привела к появлению построек, фасады которых были сплошь закрыты декором. Характерным примером может служить церковь Троицы в Останкине (1678-1693 гг., зодчий предположительно Павел Потехин). Строго симметричная композиция и диктуемое церковными властями пятиглавие соединены здесь с чертами народного представления о прекрасном.

Первая представлена памятниками, имеющими торжественный, порой даже несколько суровый облик и скупо декорированными, тяготеющими к традиционным формам зодчества предшествующей поры, главным образом к формам рубежа XV и XVI вв. Наиболее ярко указанные особенности проявились в построенных по заказу Никона соборах Иверского и Крестного монастырей, но эта тенденция прослеживается и в целом ряде других памятников. Однако во 2-й половине XVII в. превалировала вторая тенденция, связанная со стремлением к живописной группировке масс, дробности форм и насыщенности фасадов мелкими декоративными элементами. Узорочье явно становится ведущей линией развития зодчества. К 70-80 гг. XVIII в. тенденция эта настолько усилилась, что привела к появлению построек, фасады которых были сплошь закрыты декором. Характерным примером может служить церковь Троицы в Останкине (1678-1693 гг., зодчий предположительно Павел Потехин). Строго симметричная композиция и диктуемое церковными властями пятиглавие соединены здесь с чертами народного представления о прекрасном. Талантливый зодчий создал исключительное по нарядности и разнообразию декоративных форм здание. Вне Москвы не менее характерный пример – ярославская церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687 гг.). Как и в останкинской церкви, строго симметричный план здесь не мешает общему чисто живописному впечатлению от храма в целом. Совершенно поразительная, виртуозно исполненная разработка кирпичной орнаментации придает зданию характер почти ювелирного произведения. Впечатление праздничности и нарядности еще больше подчеркивается многочисленными вставками ярких поливных изразцов. Увеличение роли декора и насыщенности фасадов мелкими деталями – черта, характерная для памятников не только Москвы, Ярославля и других крупных строительных центров России: это общее явление, охватившее и далекие окраины. Так, Богоявленская церковь в Соликамске (1687-1695 гг.) в отношении своего декоративного оформления фасадов мало уступает памятникам зодчества Москвы. И все же, несмотря на яркость и праздничную нарядность таких построек, в них уже чувствуется перегруженность, перенасыщенность элементами декора.

Талантливый зодчий создал исключительное по нарядности и разнообразию декоративных форм здание. Вне Москвы не менее характерный пример – ярославская церковь Иоанна Предтечи в Толчкове (1671-1687 гг.). Как и в останкинской церкви, строго симметричный план здесь не мешает общему чисто живописному впечатлению от храма в целом. Совершенно поразительная, виртуозно исполненная разработка кирпичной орнаментации придает зданию характер почти ювелирного произведения. Впечатление праздничности и нарядности еще больше подчеркивается многочисленными вставками ярких поливных изразцов. Увеличение роли декора и насыщенности фасадов мелкими деталями – черта, характерная для памятников не только Москвы, Ярославля и других крупных строительных центров России: это общее явление, охватившее и далекие окраины. Так, Богоявленская церковь в Соликамске (1687-1695 гг.) в отношении своего декоративного оформления фасадов мало уступает памятникам зодчества Москвы. И все же, несмотря на яркость и праздничную нарядность таких построек, в них уже чувствуется перегруженность, перенасыщенность элементами декора. Казалось, остается сделать в этом направлении еще всего лишь один шаг – и узорочье зрительно разрушит архитектурную композицию памятника, его архитектурный облик и детали начнут преобладать над общим впечатлением. Однако этот шаг в русском зодчестве не был сделан. В 80-90-х гг. XVII в. в зодчестве произошел крутой перелом. Быстро,

Казалось, остается сделать в этом направлении еще всего лишь один шаг – и узорочье зрительно разрушит архитектурную композицию памятника, его архитектурный облик и детали начнут преобладать над общим впечатлением. Однако этот шаг в русском зодчестве не был сделан. В 80-90-х гг. XVII в. в зодчестве произошел крутой перелом. Быстро,

-3-

за какие-нибудь 10- 15 лет, изменился весь характер архитектуры, наступил новый этап в ее развитии. Всего два десятилетия в истории России продолжался этот этап, охватив 90-е гг. XVII в. и первое десятилетие XVIII в., – время петровских реформ, время бурной перестройки и ломки всего уклада жизни. И, полностью отвечая этому историческому периоду, такие же решительные изменения испытало и русское зодчество. Поражает скорость, с какой они произошли. Новые формы несомненно сложились прежде всего в Москве, в строительстве, связанном с царским двором и с заказами близких к двору вельмож. Но уже к концу 90-х гг. новые формы распространились по всей России, достигнув Урала. В 90-х гг. в районе Москвы работало довольно много зодчих, воспринявших и разрабатывавших новое направление. Их творческий почерк различен, но совпадает общая характеристика, отвечающая новому этапу русского градостроительства. До сих пор не вполне ясно, на каких постройках выросли эти мастера. Очень вероятно, что многие из них были воспитаны на грандиозном строительстве Новоиерусалимского монастыря, работы по завершению которого были окончены как раз в середине 80-х гг. Действительно, некоторые детали Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, в частности ордер, обрамление окон, во многом предвосхищают соответствующие детали московских памятников 90-х гг. Определенную роль, видимо, сыграли и украинские связи, поскольку после воссоединения Украины с Россией в Москву приехало значительное количество различных украинских мастеров и украинское влияние явно чувствовалось во всех областях культуры. Сказалось это и в архитектуре. Так, в 80-х гг. в Москве был построен Новый собор Донского монастыря, явно отражающий формы украинского зодчества, а возможно, даже сооруженный украинским мастером.

В 90-х гг. в районе Москвы работало довольно много зодчих, воспринявших и разрабатывавших новое направление. Их творческий почерк различен, но совпадает общая характеристика, отвечающая новому этапу русского градостроительства. До сих пор не вполне ясно, на каких постройках выросли эти мастера. Очень вероятно, что многие из них были воспитаны на грандиозном строительстве Новоиерусалимского монастыря, работы по завершению которого были окончены как раз в середине 80-х гг. Действительно, некоторые детали Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря, в частности ордер, обрамление окон, во многом предвосхищают соответствующие детали московских памятников 90-х гг. Определенную роль, видимо, сыграли и украинские связи, поскольку после воссоединения Украины с Россией в Москву приехало значительное количество различных украинских мастеров и украинское влияние явно чувствовалось во всех областях культуры. Сказалось это и в архитектуре. Так, в 80-х гг. в Москве был построен Новый собор Донского монастыря, явно отражающий формы украинского зодчества, а возможно, даже сооруженный украинским мастером. Чрезвычайно своеобразен план этого собора: четырехстолпный пятиглавый храм имеет со всех сторон полукруглые выступы – с востока это центральная апсида, а с севера, запада и юга равные этой апсиде полукружия экседр, что придает плану четырехлепестковую форму. Но самое существенное отличие состоит в том, что четыре боковых главы расположены не так, как во всех русских церквах, а над этими полукружиями, т. е. создается пятиглавие, размещенное не по диагонали, а крестообразно, по странам света. Связь с украинскими церквами не вызывает сомнений; например, почти такую же композицию имеет собор в Нежине. Постройка подобного здания именно в Донском монастыре объясняется тем, что этот монастырь теснейшим образом связан с Украиной. Влияние украинского зодчества определенно сказывается также в Знаменской церкви с. Курово (1681-1687 гг.), имеющей трехчастное членение и завершенной тремя главами по продольной оси здания. Украинское влияние сказалось и в появлении в русском зодчестве некоторых декоративных деталей, например орнаментальных завершений карнизов типа

Чрезвычайно своеобразен план этого собора: четырехстолпный пятиглавый храм имеет со всех сторон полукруглые выступы – с востока это центральная апсида, а с севера, запада и юга равные этой апсиде полукружия экседр, что придает плану четырехлепестковую форму. Но самое существенное отличие состоит в том, что четыре боковых главы расположены не так, как во всех русских церквах, а над этими полукружиями, т. е. создается пятиглавие, размещенное не по диагонали, а крестообразно, по странам света. Связь с украинскими церквами не вызывает сомнений; например, почти такую же композицию имеет собор в Нежине. Постройка подобного здания именно в Донском монастыре объясняется тем, что этот монастырь теснейшим образом связан с Украиной. Влияние украинского зодчества определенно сказывается также в Знаменской церкви с. Курово (1681-1687 гг.), имеющей трехчастное членение и завершенной тремя главами по продольной оси здания. Украинское влияние сказалось и в появлении в русском зодчестве некоторых декоративных деталей, например орнаментальных завершений карнизов типа

-4-

«петушиных гребешков». Но, пожалуй, еще сильнее, чем влияние украинской архитектуры, на сложении нового художественного направления отразилось проникновение в Россию из Европы большого количества гравюр и увражей. Широкое применение в архитектурных памятниках нового типа классического ордера, порой сильно переработанного, а порой и в чистом виде, свидетельствует о том, что зодчие имели перед собою хорошие графические образцы. Сложение нового направления в русской архитектуре, очевидно, явилось результатом существенных изменений, наступивших в русской культуре в целом, и не может быть объяснено одними лишь внешними влияниями. Здесь сказались и значительное повышение мастерства и культуры зодчих, и реакция на перенасыщенность сооружений мелким декором, закрывавшим всю поверхность стен, и знакомство зодчих, и особенно заказчиков, с архитектурой Западной Европы (в основном по гравюрам), и укрепление светских элементов в русской культуре и, наконец, украинское влияние. Комплекс этих факторов и привел к сложению новых архитектурных форм.

Но, пожалуй, еще сильнее, чем влияние украинской архитектуры, на сложении нового художественного направления отразилось проникновение в Россию из Европы большого количества гравюр и увражей. Широкое применение в архитектурных памятниках нового типа классического ордера, порой сильно переработанного, а порой и в чистом виде, свидетельствует о том, что зодчие имели перед собою хорошие графические образцы. Сложение нового направления в русской архитектуре, очевидно, явилось результатом существенных изменений, наступивших в русской культуре в целом, и не может быть объяснено одними лишь внешними влияниями. Здесь сказались и значительное повышение мастерства и культуры зодчих, и реакция на перенасыщенность сооружений мелким декором, закрывавшим всю поверхность стен, и знакомство зодчих, и особенно заказчиков, с архитектурой Западной Европы (в основном по гравюрам), и укрепление светских элементов в русской культуре и, наконец, украинское влияние. Комплекс этих факторов и привел к сложению новых архитектурных форм. Таким образом, новый этап в развитии русской архитектуры явился естественным следствием изменений, происшедших в истории русской культуры, т. е. органическим, а не наносным явлением. Следует добавить, что предположения о значительной роли в этом явлении иноземных зодчих не подтвердились. Так, все основные и наиболее ранние памятники нового типа оказались созданными русскими мастерами. Например, строителем церкви Царевича Иоасафа в Измайлове, возведенной уже в 1687-1688 гг., был нижегородский мастер Терентий Макаров.

Таким образом, новый этап в развитии русской архитектуры явился естественным следствием изменений, происшедших в истории русской культуры, т. е. органическим, а не наносным явлением. Следует добавить, что предположения о значительной роли в этом явлении иноземных зодчих не подтвердились. Так, все основные и наиболее ранние памятники нового типа оказались созданными русскими мастерами. Например, строителем церкви Царевича Иоасафа в Измайлове, возведенной уже в 1687-1688 гг., был нижегородский мастер Терентий Макаров.

-5-

Глава III. Новый стиль «древнерусское барокко» или

«московское барокко»

Московское барокко – условное название стиля русской архитектуры последних десятилетий XVII — первых лет XVIII в., основной особенностью которого является широкое применение элементов архитектурного ордера и использование центрических композиций в храмовой архитектуре. Первый этап развития русского барокко. Устаревшее название — «нарышкинское барокко».

Сложившийся в России к 90-м гг. XVII в. новый архитектурный стиль в научной литературе часто называют «древнерусским барокко», или «московским барокко». Такое определение совершенно неприемлемо. Русская архитектура рубежа XVII в. – явление своеобразное, вызванное к жизни внутренними причинами, самостоятельным развитием русского зодчества и не связанное по происхождению с западноевропейским стилем барокко. Некоторое сходство со стилем барокко (да и то, в основном, в деталях) не дает права называть этот стиль одним из вариантов барокко. Достаточно широко распространено и другое наименование – «нарышкинский стиль», или «нарышкинская архитектура», а иногда и «нарышкинское барокко». Это название связано с тем, что ряд наиболее ярких памятников данного направления был возведен по заказу бояр Нарышкиных. Такое совпадение никак не определяет характер стиля и может быть принято лишь как условное его название, да и то относимое не ко всей архитектуре того периода, а лишь к одному ее варианту, наиболее распространенному в Москве и Подмосковье. В ранних произведениях московского барокко еще заметно смещение традиционных русских форм с формами украинского барокко (однолинейное трехглавие, ярусность и пр. )

В ранних произведениях московского барокко еще заметно смещение традиционных русских форм с формами украинского барокко (однолинейное трехглавие, ярусность и пр. )

3.1. Знаменская церковь (Дубровицы)

Храм знамения Богородицы (1690 – 1704)- православный храм в честь иконы Божией матери «Знамение».Расположен в поселке Дубровицы, Подольского района, Московской области. Центральная часть архитектурного ансамбля усадьбы Дубровицы, некогда принадлежавшей представителям старинных дворянских семей Морозовых, Голицыных и Дмитриевых – Мамоновых.

Церковь построена на высоком берегу мыса,

-6-

образованного слиянием рек Десны и Пахры. Церковь знаменита уникальной архитектурой, необычной для русского зодчества, а также своей загадочной историей. Предположительно в строительстве участвовали иноземные (возможно итальянские) мастера, выписанные князем Голицыным специально для этой цели.

Основание храма представляет равноконечный крест с закругленными концами. Первый этаж поставлен на высоком фундаменте, дающем возможность обвести вокруг стен открытую ходовую паперть, богато украшенную резьбой и орнаментальным узором, тянущимся по парапету, прерываемому четырьмя многогранными лестничными сходами. Храм украшен скульптурными изображениями. Перед главным входом, по сторонам западной лестницы возвышаются две белокаменные скульптуры. С левой стороны Григорий Богослов с книгой и поднятой рукой, а с правой — Иоанн Златоуст с книгой и стоящей у ног митрой. Непосредственно над входом, на крыше западного притвора — изваяние Василия Великого.

Первый этаж поставлен на высоком фундаменте, дающем возможность обвести вокруг стен открытую ходовую паперть, богато украшенную резьбой и орнаментальным узором, тянущимся по парапету, прерываемому четырьмя многогранными лестничными сходами. Храм украшен скульптурными изображениями. Перед главным входом, по сторонам западной лестницы возвышаются две белокаменные скульптуры. С левой стороны Григорий Богослов с книгой и поднятой рукой, а с правой — Иоанн Златоуст с книгой и стоящей у ног митрой. Непосредственно над входом, на крыше западного притвора — изваяние Василия Великого.

3.2. Церковь Покрова в Филях

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях – православный храм Михайловского благочиния Московской городской епархии. Храм расположен в районе Филевский Парк, Западного административного округа города Москвы. Церковь относится типу ярусных центрических церквей, образец раннего московского барокко.

Церковь – в новых тожественных и нарядных формах как бы повторяет динамический образ башнеподобных многоярусных композиций 16 века. Возведено в 1690 – 1694 на средства Л. К. Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны). Тесно связывается с землею широко раскинутой террасой на аркаде (подклет) и входами. Затем она стремительно растет ввысь ярусами четверика на восьмериков, украшенных белокаменными словно кружевным убранством и завершается куполами. Прекрасная группировка масс храма, его стройный легкий

Возведено в 1690 – 1694 на средства Л. К. Нарышкина (брата царицы Натальи Кирилловны). Тесно связывается с землею широко раскинутой террасой на аркаде (подклет) и входами. Затем она стремительно растет ввысь ярусами четверика на восьмериков, украшенных белокаменными словно кружевным убранством и завершается куполами. Прекрасная группировка масс храма, его стройный легкий

-7-

силуэт, тонкие детали и резные украшения, выделенные белым на красном фоне стен, наконец, чудесное сочетание здания с окружающей зеленью ставят этот памятник в число незабываемых произведений архитектуры.

3.3. Троицкая церковь (Троице- Лыково)

Троицкая церковь —украинский тип трехчастной в плане и соответственно трехглавой церкви. Построена в 1690 – 1695 в подмосковном селе Троице – Лыково (ныне вошедшему в состав Москвы) по заказу владевшего селом дяди Петра 1 Мартемьяна Кирилловича Нарышкина. Стройная и изящная церковь со звонницей сверху и круговой террасой является развитым и совершенным образцом этого типа. Храм поражает богатством и тонкостью резных украшений снаружи и внутри (иконостас). Предполагается, что архитектором церкви был Яков Григорьевич Бухвостов. Достоверных доказательства авторства Бухвостова не существует. Троицкая церковь выстроена как « церковь иже под колоколы », то есть соединяет в одном здании церковь и колокольню, что характерно для нарышкинского стиля. Само здание церкви представляет собой тоже обычную для времени строительства композицию « восьмерик на четверике ». На восьмерике поставлен ещё более узкий ярус, в котором располагаются колокола. Церковь стоит на подклете, со всех сторон украшенным балюстрадой. Внешнее и внутреннее убранство церкви исключительно богато. Снаружи наличники всех ярусов индивидуальны. Церковь была разорена французами в 1812 году, затем восстановлена. В 1933 году закрыта, но не снесена. В 1941 году была обмерена, а в 1970-е годы была проведена тщательная реставрация.

Храм поражает богатством и тонкостью резных украшений снаружи и внутри (иконостас). Предполагается, что архитектором церкви был Яков Григорьевич Бухвостов. Достоверных доказательства авторства Бухвостова не существует. Троицкая церковь выстроена как « церковь иже под колоколы », то есть соединяет в одном здании церковь и колокольню, что характерно для нарышкинского стиля. Само здание церкви представляет собой тоже обычную для времени строительства композицию « восьмерик на четверике ». На восьмерике поставлен ещё более узкий ярус, в котором располагаются колокола. Церковь стоит на подклете, со всех сторон украшенным балюстрадой. Внешнее и внутреннее убранство церкви исключительно богато. Снаружи наличники всех ярусов индивидуальны. Церковь была разорена французами в 1812 году, затем восстановлена. В 1933 году закрыта, но не снесена. В 1941 году была обмерена, а в 1970-е годы была проведена тщательная реставрация.

3.4. Церковь Покрова в Новодевичьем монастыре

Храм во имя Покрова Божией матери – уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества 17 века расположенный в небольшой деревне Рикасово на территории Заостровского сельского поселения Приморского района Архангельской области Российской Федерации, в четырех километрах от административного центра области – города Архангельска. Идея динамического взлета воплотилась здесь в изысканно стройных

Идея динамического взлета воплотилась здесь в изысканно стройных

-8-

по пропорциям архитектурным формах, изящных деталях и убранстве. В этот период развивается особый тип зданий монастырские трапезные с обширными светлыми высокими залами, смело перекрытыми сводами. Одним из наиболее монументальных образцов подобных сооружений является трапезная московского Симона монастыря. В старинных документах первые упоминания о существовании в Заостровье православного прихода относятся к 16 веку, к временам пребывания на царском престоле Великого князя Московского и всея Руси Ивана Грозного. Известно, что построенные в Заостровье церкви сгорали в результате пожаров, страдали от ударов молний и саморазрушались. Одна из них была перевезена в Соломбалу. Строительство Храма дошедшего до наших дней было начато по благословению епископа Русской Церкви, первого епископа Холмогорского и Важского Афанасьева (Любимого) в 1686 и было завершено 1688 году. В 1915 году, за два года до октябрьского переворота и прихода к власти большевиков – безбожников, в Храме была проведена капитальная реставрация, после которой он и был освящен во имя Покрова Божией Матери. Вол многом благодаря проведенной реставрации, Храм сумел пережить годы советской власти. Заостровсий Храм Покрова Божией Матери по своей конструкции «кубоватый», то есть в его основе прямоугольный сруб, который венчают девять глав – куполов покрытых лемехом и покоящихся на высоких «барабанах». Существует мнение, что такое необычное для тех времён завершение, явилось результатом запрета наложенного в конце XVII века патриархом Никоном на строительство на церквях «языческий шатров» (с той поры строились только шатровые колокольни). Кульминацией поиска новой архитектурной формы, явилась Преображенская церковь на острове Кижи. По мнению некоторых исследователей деревянного зодчества Поморья. Сретенская церковь явилась её дальний прототипом и одной из первых удачных попыток найти замену шатру. В 1808 году, в нескольких десятках метрах от Храма Покрова Божией Матери был заложен каменный Храм Сретения Господня, строительство которого было полностью завершено семьдесят лет спустя, в 1878 году.

Вол многом благодаря проведенной реставрации, Храм сумел пережить годы советской власти. Заостровсий Храм Покрова Божией Матери по своей конструкции «кубоватый», то есть в его основе прямоугольный сруб, который венчают девять глав – куполов покрытых лемехом и покоящихся на высоких «барабанах». Существует мнение, что такое необычное для тех времён завершение, явилось результатом запрета наложенного в конце XVII века патриархом Никоном на строительство на церквях «языческий шатров» (с той поры строились только шатровые колокольни). Кульминацией поиска новой архитектурной формы, явилась Преображенская церковь на острове Кижи. По мнению некоторых исследователей деревянного зодчества Поморья. Сретенская церковь явилась её дальний прототипом и одной из первых удачных попыток найти замену шатру. В 1808 году, в нескольких десятках метрах от Храма Покрова Божией Матери был заложен каменный Храм Сретения Господня, строительство которого было полностью завершено семьдесят лет спустя, в 1878 году. В настоящее время в нём проводятся все церковные службы Заостровского погоста, ибо деревянный Храм находится в аварийном состоянии и остро нуждается в средствах на реставрацию.

В настоящее время в нём проводятся все церковные службы Заостровского погоста, ибо деревянный Храм находится в аварийном состоянии и остро нуждается в средствах на реставрацию.

-9-

3.5. Храм Воскресения в Кадашах (Москва)-(1687 – 1713)

Построена в Кадашевской слободе на средства купцов Кондратия и Лонгина Добрыниных; частично сохранились подклет и фрагменты стен предшествующего храма, сооружённого в 1657. Автором постройки предположительно считается кадашевец — зодчий и колоколенных дел мастер Сергей Турчанинов. Архитектура церкви сочетает традиционные для XVII в. черты посадского строительства с развитыми формами московского барокко. Первоначальная осевая композиция здания, поднятого на высоком подклете (здесь находилась тёплая церковь Успения), состояла из двухсветного пятиглавого четверика собственно храма с трёхчастной апсидой и трапезной, окружённых галереей с гульбищем в верхнем ярусе. В 1695 с запада была пристроена высокая, стройная колокольня, выделяющаяся среди аналогичных сооружений ярусным построением венчающего её шатра. Яркой индивидуальной особенностью церкви является завершение четверика храма не традиционной «горкой» кокошников, а ступенчатым аттиком, украшенным рядами белокаменных «гребней» с волютами и раковинами, зрительно осуществляющим переход к изящному, плотно сдвинутому пятиглавию. Мотив «гребня» в различных вариациях повторен в обрамлениях колончатых оконных наличников и замечательных резных порталов верхнего храма. Алтарь церкви ремонтировался в 1740—50-х гг. (от этого времени сохранилось несколько

Яркой индивидуальной особенностью церкви является завершение четверика храма не традиционной «горкой» кокошников, а ступенчатым аттиком, украшенным рядами белокаменных «гребней» с волютами и раковинами, зрительно осуществляющим переход к изящному, плотно сдвинутому пятиглавию. Мотив «гребня» в различных вариациях повторен в обрамлениях колончатых оконных наличников и замечательных резных порталов верхнего храма. Алтарь церкви ремонтировался в 1740—50-х гг. (от этого времени сохранилось несколько

барочных, с «ушами», наличников в нижней церкви), затем был частично переложен в 1802, при этом на новые апсиды верх. храма, получившие подковообразную форму в плане, перенесли первоначальные белокаменные наличники. Позднее, около 1807, высокие открытые лестницы, располагавшиеся с северной и южной сторон колокольни, были заменены двухэтажными крытыми папертями, выстроенными в неоготических формах. Их приземистые, укрупнённые объёмы, покрытые полусферическими крышами, мало сочетаются с изысканно-хрупкой архитектурой церкви. В 1860 по проекту Н.И. Козловского галереи, окружавшие церковь, были перестроены, нижний этаж расширен (здесь разместились приделы Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца), получив декоративное оформление («гребни», размещённые по верху стен; пучки угловых полуколонок и колончатые наличники на окнах), воспроизводящее в упрощённой и суховатой трактовке формы первоначального убранства здания. В интерьере сохранилась настенная живопись середины XIX в. Ограда рядом с церковью (с северной стороны) сооружена около 1880. Расположенная на участке, ограниченном 1-м и 2-м Кадашевскими

В 1860 по проекту Н.И. Козловского галереи, окружавшие церковь, были перестроены, нижний этаж расширен (здесь разместились приделы Тихвинской Богоматери и Николая Чудотворца), получив декоративное оформление («гребни», размещённые по верху стен; пучки угловых полуколонок и колончатые наличники на окнах), воспроизводящее в упрощённой и суховатой трактовке формы первоначального убранства здания. В интерьере сохранилась настенная живопись середины XIX в. Ограда рядом с церковью (с северной стороны) сооружена около 1880. Расположенная на участке, ограниченном 1-м и 2-м Кадашевскими

-10-

переулками, церковь является важнейшей архитектурной доминантой в панораме Замоскворечья. Была закрыта в 1934. Реставрирована в 1970-х гг. Изъятые из церкви иконы — Боголюбская Богоматерь (1689) и Спас Вседержитель (1690) — хранятся в Государственной Третьяковской галерее. В настоящее время в здании размещается Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря.

3. 6. Сухаревская башня (1692 – 1701)

6. Сухаревская башня (1692 – 1701)

Сухарева башня — архитектурное сооружение, располагавшееся в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1 – й Мещанской улицы в 1695 – 1934 годах, выдающийся памятник русской гражданской архитектуры.

Сухаревская башня была построена в 1692 – 1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города (на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка). Башня была сооружена по инициативе Петра 1 по проекту архитектора М. И. Чоглокова. Название башня получила в честь Лаврентия Сухарева, чей стрелецкий в конце 17 века охранял Сретенские ворота. В 1689 году Пётр I бежал от своей сестры царевны Софьи в Сергиеву лавру полк Сухарева стал на защиту

Петра. В благодарность царь приказал построить на месте старых ворот новые, каменные с часами. Позднее в здании этих ворот была размещена морская «навигацкая» школа, а затем Московская контора Адмиралтейской коллегии. В 1870-е годы под руководством архитектора А.Л. Обера прошла реставрация башни.

-11-

Глава IV. Характерные черты русского зодчества конца XII века

Прежде всего – строгая, подчеркнутая симметрия, а порой даже центричность композиции. В отличие от архитектуры предшествующего периода, архитектурные формы зданий обычно отвечают конструкции; зодчие по возможности избегают ложных архитектурных форм. Совершенно исчез прием заполнения всей поверхности стен мелкими декоративными элементами. Теперь весь декор концентрируется в карнизных поясах, завершающих ярусы, и в обрамлении проемов – порталов и окон. Количество декоративных элементов не уменьшается, памятники по-прежнему очень нарядны и украшены, но концентрация этих элементов позволяет оставлять стены обнаженными. Создается типичная для того времени система сочетания красных кирпичных стен и белокаменных резных декоративных деталей. В зданиях теперь подчеркивают их ярусность; каждый ярус по углам имеет колонки ордера, большей частью очень своеобразно интерпретированного, но иногда и чисто классического. Складывается определенный «репертуар» архитектурных форм и деталей, применяемых почти повсеместно: карнизы с декоративными «петушиными гребешками», овальные и многоугольные окна, резные раковины по типу закомар Архангельского собора в Москве. По сторонам окон размещают две колонки, опирающиеся на резные кронштейны и поддерживающие разорванный фронтончик. При всем разнообразии почерков работавших в ту пору зодчих, общие характерные черты всюду сохраняются.

Наиболее ранние памятники полностью сложившего нового стиля относятся к 2-й половине 80-х гг. Так, в 1686 г. построены Успенская церковь при трапезной и, вероятно, Покровская надвратная церковь Новодевичьего монастыря, а в 1688 г. надвратная Преображенская церковь того же монастыря. Покровская церковь имеет трехчастное деление, отвечающее тройному проезду ворот, и завершена, соответственно, тремя главами, что придает ей сходство с украинскими церквами. Преображенская церковь совершенно иная: ее высокий объем имеет три яруса окон, перекрыт сомкнутым сводом и завершен декоративным пятиглавием. Обильное использование ордера и обрамление окон колонками, поддерживающими сложные разорванные фронтончики, делают эти памятники зодчества типичными для нового архитектурного стиля.

Чрезвычайно ярко проявилось новое архитектурное направление в усадебных церквах Подмосковья, которые представляли собой сравнительно небольшие ярусные храмы. Их основное помещение имело в плане квадратную форму, переходящую выше в восьмерик, перекрытый сомкнутым сводом. Такая композиционная схема разрабатывалась в русской архитектуре уже в 80-х гг. XVII в.

-12-

Так, например, в середине 80-х гг. подобную композицию осуществили в церкви Рождественского погоста на р. Пахре, а еще несколько раньше – в несохранившейся церкви в Знаменском-Губайлове (1683 г.).

В ярусных церквах 90-х гг. зодчие пошли дальше: композицию «восьмерик на четверике» они завершили еще одним, меньшим по диаметру, восьмериком, в котором размещали колокола. Таким образом, это были церкви «под звоном». Подобное размещение колоколов логически оправдывало высотную ярусную

композицию храма и позволяло обходиться без колокольни, что обеспечивало единство и целостность объема. Церковь Царевича Иоасафа в Измайлове еще не имеет такого верхнего звона и колокола подвешены в отдельной колокольне, но зато архитектурные детали нового стиля в этой церкви представлены уже в разработанном виде. Пожалуй, наиболее блестящим образцом ярусного усадебного храма может служить церковь Покрова в Филях (1693 г.). Здание это строго центрично. К основному квадратному в плане объему примыкают четыре полукружия, придающие плану характер квадрифолия. Полукружия очень невысокие, благодаря чему центральный четверик поднимается над ними. Выше четверик переходит в восьмерик, над его сводом расположены небольшой восьмерик звона и главка над ним. Все здание поднято на подклет, имеющий такую же квадрифольную форму. Каждый ярус сооружения завершается горизонтальным, богато украшенным карнизом. Изумительно тонко прорисованные детали в сочетании с безукоризненными пропорциями придают зданию легкий, как бы ажурный и утонченно элегантный характер.

Соликамск. Церковь Богоявления. Фрагмент фасада Возможно, тем же зодчим была построена церковь Знамения при доме Шереметьева в Останкине (1704 г.?). План ее имеет более традиционный характер: к квадратному зданию с запада примыкает более низкая трапезная, а с востока – алтарная апсида с двумя приделами по бокам. Здание стоит на высоком арочном подклете. Ярусная композиция храма чрезвычайно близка композиции церкви в Филях, как близки и детали декоративного убранства. По плановой схеме и композиции к церкви Знамения близки Смоленская церковь в Сафарине (1691 г.), церковь Петра в Петровском-Разумовском (1692 г.) и церковь Богоявленского монастыря в Москве (1693- 1697 гг.), выдающие, однако, руку других зодчих. Несколько ярусных церквей имеет структуру, близкую к объемно-пространственной композиции церквей в Филях, т. е. план в виде квадрифолия, причем полукружия значительно ниже центральной части, что создает ступенчатую башнеобразную композицию здания. Первые постройки с таким композиционным решением были осуществлены уже в 80-х гг. Такова,

-13-

например, церковь в Петровском-Дурневе, законченная строительством в 1688 г. Однако она еще не имеет той декоративной обработки, которая характерна для нарышкинских памятников. Борисоглебская церковь в Зюзине, начатая строительством в 1688 г, при таком же композиционном решении уже имеет все признаки, свойственные новому стилю, хотя и в очень скромном варианте. Почти подобную композицию имеет и Спасская церковь в с. Уборы, построенная зодчим Яковом Бухвостовым в 1694-1697 гг. В отличие от церкви в Зюзине, церковь в Уборах лишена подклета, но зато храм обходит вокруг низкая открытая галерея-гульбище. Пониженные полукружия этой церкви имеют не полукруглую форму, как обычно, а усложнены и образуют в плане трехлопастные кривые. Это членение подчеркнуто колонками, стоящими в местах перелома кривизны. Фасады храма насыщены резным белокаменным декором. В отличие,

например, от церкви в Филях, где этот декор легкий, как бы ажурный, здесь чувствуется рука и художественный вкус иного мастера: Бухвостов украсил здание сочной, но плотной резьбой, образующей пышные картуши вокруг окон. Церковь Покрова в Филях.

Чрезвычайно нарядная, богато украшенная резным декором церковь в Троицком-Лыкове (1690-1694 гг.) имеет несколько иную схему плана: к центральному четверику здесь примыкают не четыре, а две пониженные части, имеющие в плане форму прямоугольников со скругленной наружной стороной. Таким образом, оставаясь строго симметричной, церковь в Троицком-Лыкове имеет не центрическую, а продольно-вытянутую композицию.В небольших церквах с композицией типа «восьмерик на четверике» не обязательно был второй, верхний, восьмерик звона: иногда главка ставилась непосредственно на основной восьмерик. В таком случае храмы не имели ярусов. Такой была несохранившаяся церковь Владимирской Богоматери в Китай-городе (1691-1694 гг.). Судя по прорисовке деталей, ее строил тот же зодчий, который возводил церковь в Сафарине. Из сохранившихся памятников к подобному типу относится Знаменская церковь в с. Холмы (между 1703 и 1710 гг.).Новый архитектурный Стиль, в его «нарышкинском» варианте, отразился не только в небольших усадебных храмах ярусного типа, но и в ряде довольно крупных городских церквей. Обычно использовался тип строительства храма «кораблем», разработанный во второй половине XVII в.; по продольной оси здесь располагались колокольня, трапезная и основной объем церкви. При этом колокольня иногда стояла вплотную к трапезной, а иногда отделялась от нее, будучи расположена на общем с церковью подклете. Наиболее ярким образцом была не сохранившаяся до наших дней церковь Успения на Покровке в Москве (1696-1699 гг.). На церкви существовала надпись с именем мастера Петра Потапова, хотя не вполне ясно, был ли он зодчим или резчиком

-14-

скульптурного декора.Церковь Успения на Покровке стоит на высоком подклете. К основному четверику с запада и востока примыкают симметричные прямоугольные более низкие алтарь и трапезная. Над каждой из этих трех частей возвышаются восьмерики, средний из которых значительно выше боковых. Восьмерики венчаются главами, а на углах центрального четверика стоят еще четыре маленькие декоративные главки. В целом получилась чрезвычайно пышная композиция, симметричная не только по продольной, но и по поперечной оси, т. е. по боковому фасаду. Перед храмом на том же подклете расположена колокольня. Превосходно найденные пропорции храма и великолепная прорисовка всех его деталей свидетельствовали о блестящем таланте зодчего. Москва. Церковь Успения на Покровке Также «кораблем» построена церковь Воскресения в Кадашах (1687-1695

гг.). В отличие от церкви Успения на Покровке, основной объем храма – четверик не переходит здесь вверху в восьмерик и увенчан пятиглавием более традиционного характера. Центральная глава приподнята на двухъярусном барабане. Все детали декоративного убранства полностью отвечают «нарышкинским» формам, а основной объем храма имеет в верхней части трехъярусный карниз из «петушиных гребешков». Колокольня, завершенная острым шатром, стоит, как и в церкви Успения, отдельно перед западным фасадом, но на общем с церковью подклете.

Церковь в Петровском-Разумовском. Несохранившаяся церковь Николы Большой Крест в Москве (1680-1688 или 1697 г.) построена гораздо более традиционно. Эта несимметричная композиция состоит из бесстолпного храма, примыкающего к нему с севера маленького придела и галереи. Несимметричность композиции еще более подчеркнута лестничными всходами, идущими вдоль западного и южного фасадов. Такой план вполне отвечает принципам предшествующей поры, т. е. второй половины XVII в. Фасад основного четверика разделен на три прясла, как бы отвечая традиционному членению четырехстолпных церквей. Традиционно и пятиглавие, в котором только центральная глава световая. Однако высота основного четверика и декоративная обработка его фасадов решены полностью в формах нового стиля. Более того, ордер в данной церкви, в отличие от большинства зданий памятников той поры, целиком выдержан в классических пропорциях; ордер первого яруса – дорический в чистом виде, с триглифами и метопами во фризе, а ордер второго яруса – коринфский. Зодчий церкви Николы прекрасно знал законы построения классических ордеров.Формы нового стиля ярко отразились и в большом шестистолпном пятиглавом храме – Успенском соборе в Рязани, построенном зодчим Я. Бухвостовым (1693-1699 гг.). По общей композиции собор этот повторяет Успенский собор Московского Кремля, хотя, в отличие от московского, он поднят на подклет, образующий вокруг здания гульбище. По фасадам собора проходят тонкие спаренные колонки, членящие фасады соответственно конструктивным членениям в

-15-

интерьере, т. е. отвечающие положению столбов. Три яруса больших окон имеют оформление в виде обрамляющих их резных колонок, стоящих на кронштейнах и поддерживающих резные декоративные фронтончики. Вся белокаменная резьба отличается сочностью и по своему характеру близка к резьбе церкви в Уборах, построенной Бухвостовым. Завершение здания и гульбище в настоящее время оформлены значительно скромнее, чем первоначально. К этим постройкам близок по композиции Успенский собор в Астрахани (зодчий Д. Мякишев, 1700-1710 гг.), но здесь апсиды резко понижены, четко выявляя основной четырехстолпный пятиглавый объем здания. Фасады, так же как и в рязанском соборе, расчленены тонкими парными колонками, но имеют не три, а два яруса больших окон. Над завершающим фасады карнизом размещены крупные закомары.

Формы нового стиля нашли широкое применение в монастырском строительстве, особенно при возведении надвратных церквей и церквей при трапезных. Таковы, например, трапезная в московском Новодевичьем монастыре (1686 г.) и церковь при трапезной в Андрониковом монастыре (1694 г.), а также надвратные церкви в Троице-Сергиевом и Воскресенском монастырях. Если надвратная церковь Троице-Сергиева монастыря (1693-1699 гг.) имеет более или менее обычную форму четверика, то надвратная церковь Новоиерусалимского (Воскресенского) монастыря (1694-1697 гг.) совершенно необычна. В последней на платформе над воротами зодчий постави

9.Русская архитектура 17 века.

С 1620-х годов,заметно активизируется строительство, деятельность Приказа Каменных дел. Возобновляется Строительная деятельность становится более централизованной, усиливаются связи между отдельными городами. Это в свою очередь отразилось на известном стирании разницы между местными архитектурными школами.Тема победы,патриотизма звучит в художественных произведениях этого времени.Известное значение в 17 веке приобретает чертеж при постройке.Знакомство зодчих с западными трактатами Виньолы,Скамоцци способствуют освоению классического наследия,развитие принципов ордерности и регулярности,Важное значение также имели контакты Москвы с Западной Европой,Украиной и Белоросией.Продолжается плодотвореное воияние деревянного зодчества на каменное.Особенно заместно воздействие на азвитие каменных палат.

Теремной Дворец

К числу наиболее крупных гражданских зданий XII в.,принадлежит Теремной Дворец в Московском кремле. Русские зодчие Б. Огурцов, Т. Шарутин, Л. Ушаков под «смотрением государева мастера» Антипы Константинова воздвигают на высоких 12-метровых белокаменных подклетах XVI в. царский дворец для повседневной жизни самодержца. Вознесенный над другими постройками, Теремной дворец как бы демонстрировал отступление от освященных веками дедовских обычаев. Структура Теремного дворца сохраняет черты хоромных построек. Первый этаж располагался на плоской кровле-террасе здания прошлого века и имел по обычаю хозяйственное назначение. На второй — главный этаж, где находились царские покои, вела с террасы «золотая» лестница. Третий этаж дворца состоял из большого помещения — терема древнерусского «чердака», который стоял, в свою очередь, на плоской кровле — гульбище. Все три этажа Теремного дворца соединяла внутренняя лестница. Была предусмотрена связь и с парадными палатами: Грановитой, Золотой, Набережной. Основной жилой этаж включал ряд палат, расположенных друг за другом. Обычное для хором «государевой статьи» размещение помещений «стаей» здесь приобретает более официальный торжественный характер анфилады, замыкающейся опочивальней монарха. Царские придворные ожидали выхода самодержца в первой палате — приемной; за ней следовала «комната», выполнявшая функции гостиной и кабинета. В третьей палате стоял царский трон, а в четвертой находилось государево ложе. Ступенчато-ярусное построение объемов, пространственное обособление отдельных частей, живописность крылец и силуэта с высокой крышей терема и островерхими завершениями рундуков сохраняли принципы деревянного хоромного зодчества . Элементы регулярности сочетаются с красочным узорочьем. Резные белокаменные наличники и порталы были расписаны яркими красками, строгие горизонтали карнизов оживлялись сверкающими на солнце лазурными изразцами, линия конька терема обогащалась прорезным золоченым гребнем, архитектурный порядок дополнялся живописностью.

палаты думного дьяка Аверкия Кириллова в Москве представляют тип характерного для XVII в. комплекса каменных хором и храма, соединенных между собой крытым переходом (1657 г.)Все 3 этажа каменные.Объемы свободно сдвинуты относительно друг друга,ассиметрично разделены пилястрами.Вытянутая в высоту композиция церкви дополняет ансамбль ,в основу которого положен принцип гармонического равновесия объемов,свободно ориентированные в пространстве.

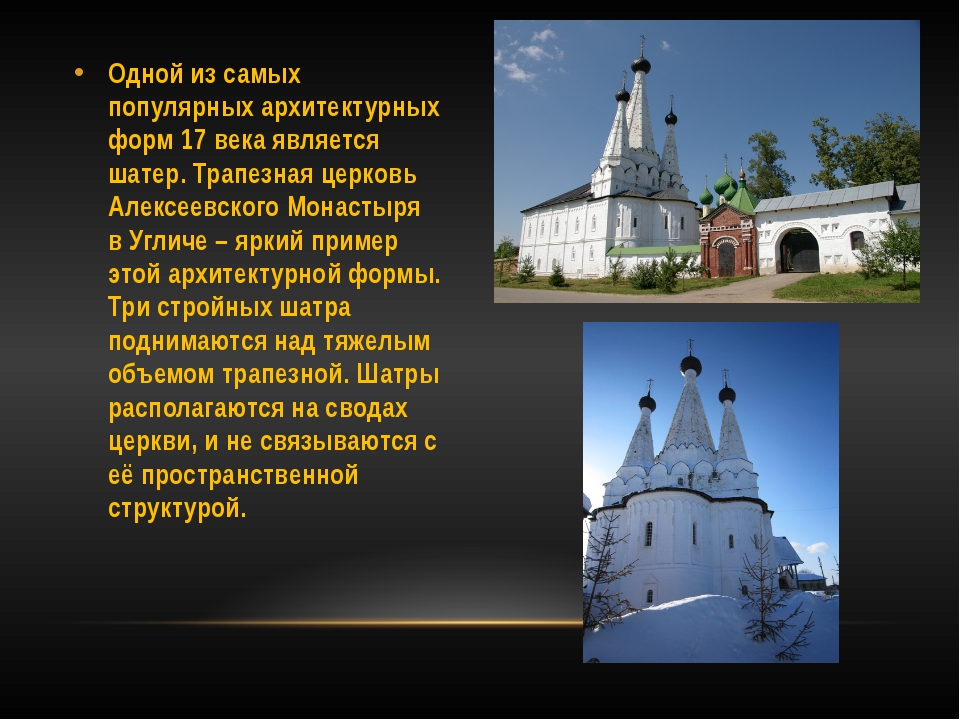

Основным типом церквей становится бесстолпный приходский храм с кокошниками.После реформ патриарха Никона запрешается использование шатра над главным храмов и возводится какноническое пятиглавие.Возводится каноническое пятиглавие.Главный объем четверик,перекрытый сомкнутым сводом.Важным элементом стала перекрытая шатром колокольня,помешавшаяся часто над западным входом или рядом.Часто между шатровой колокольней и основным четвериком делалось более низкое,но довольно вместительное помощение трапезной,увел.площадь храма.Объмы колокольни обычно ставились либо по оси либо группировались ассиметрично.Декоративное узорочье усилиловало впечатление живописности и пластического богатства композиции.Сочетание многообъемности и жинирадостного по характеру,основанного на народных мотвах,красочного узорочья с геометрической цельностью каждого из объемов,-характерная черта тектонического строя храмовых композиций середины и втрой половины17 века.