Подведем итоги(3). | 7 класс

Задание 1. В Неаполитанском заливе Средиземного моря профессор В. Т. Шевяков в течение нескольких лет проводил наблюдения за распространением одноклеточных животных – радиолярий. Было обнаружено, что радиолярии из отряда Акантарии обитают преимущественно в поверхностных слоях моря. Однако после сильных дождей они опускаются на глубину 100 – 200 м. Через одни-двое суток после прекращения дождей животные вновь поднимаются в поверхностные слои. Зимой радиолярии уходят на глубину 50 – 200 м. Дайте обоснование такому поведению животных.

Радиолярии не переносят низкую соленость воды. Дожди опресняют поверхностные слои моря, поэтому радиоляриям приходится опускаться ниже, где соленость сохраняется в достаточном для них количестве.

Задание 2. Пресноводные и морские одноклеточные животные отличаются работой сократительных вакуолей. Сократительные вакуоли пресноводных одноклеточных животных при комнатной температуре проделывают весь цикл пульсации за 10 – 15 с.

Главной функцией сократительной вакуоли является регуляция водно-солевого баланса в клетке. Содержание солей в клетке значительно выше, чем в окружающей ее пресной воде, поэтому вода должна постоянно проникать в клетку простейшего, чтобы разбавить относительно высокое содержание солей в цитоплазме. Однако чрезмерное обводнение клетки неминуемо повлечет за собой ее гибель. Что бы этого не случилось, сократительные вакуоли время от времени пульсируют, выбрасывая из клетки поступившую в нее лишнюю воду.

Соответственно морские простейшие не нуждаются в сократительных вакуолях, поскольку содержание солей вокруг них такое же, как и в цитоплазме. Поэтому такие органеллы имеют только пресноводные простейшие.

Задание 3. Используя термины «хозяин», «паразит», «переносчик», «возбудитель», составьте и нарисуйте схему передачи возбудителя малярии человеку. Укажите среди участников этой цепи одноклеточное животное.

Задание 4. Выпишите номера характеристик каждого из приведенных понятий.

Задание 5. Укажите правильный ответ.

1. Сократительные вакуоли необходимы:

г) для удаления избытка воды с растворенными продуктами обмена

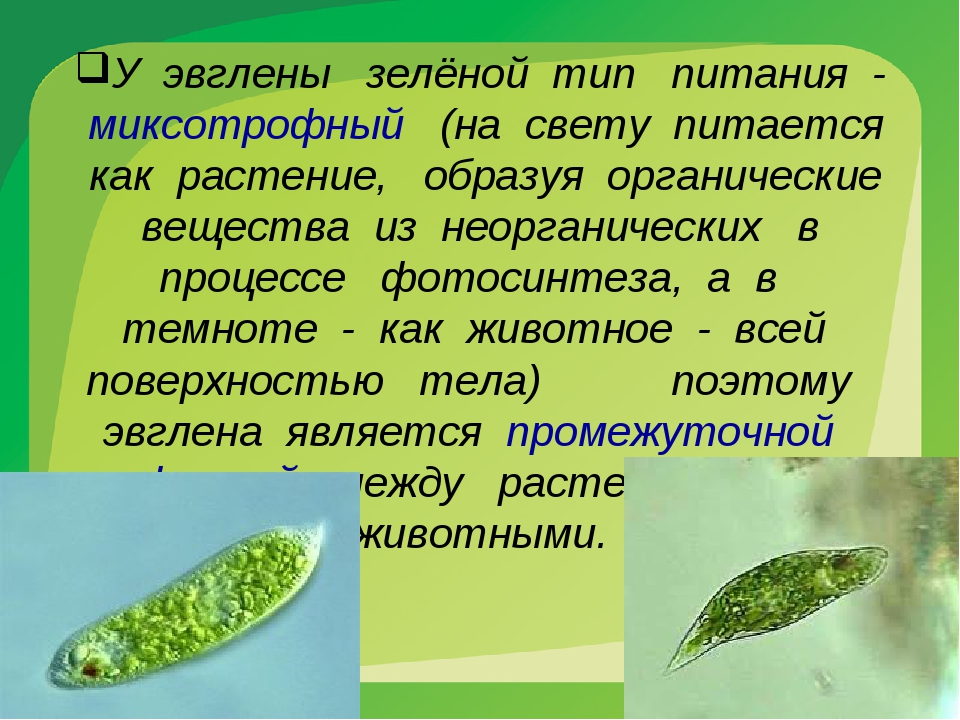

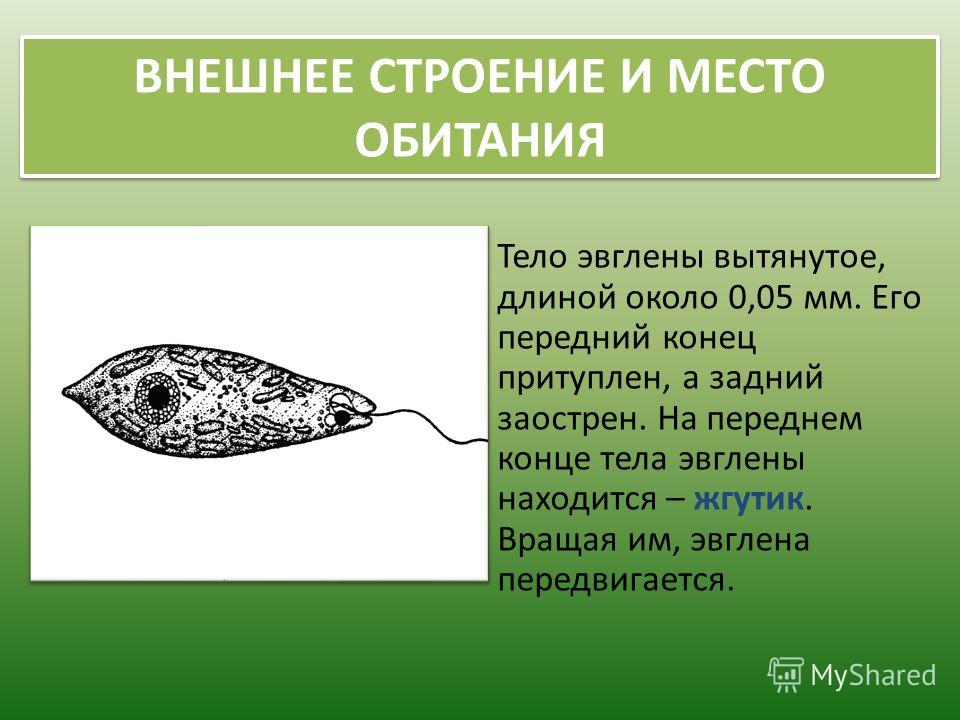

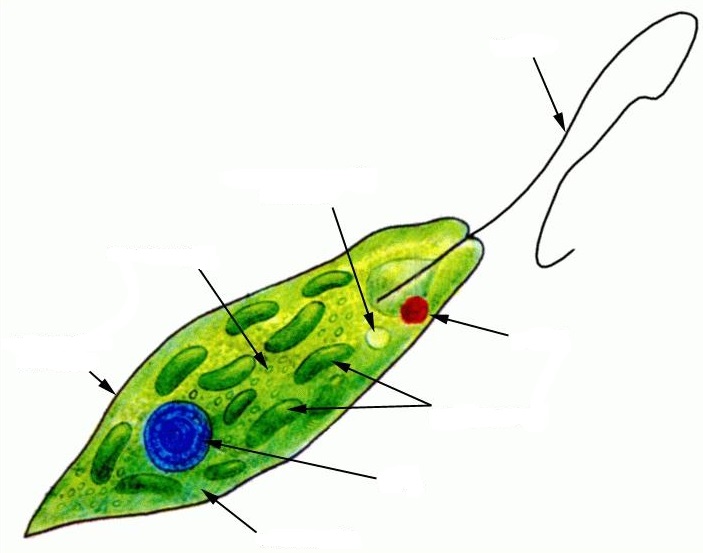

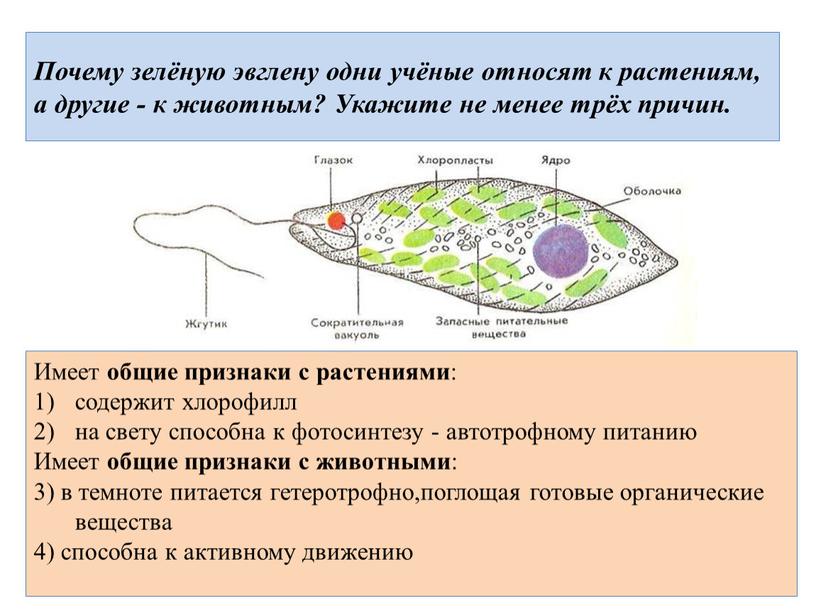

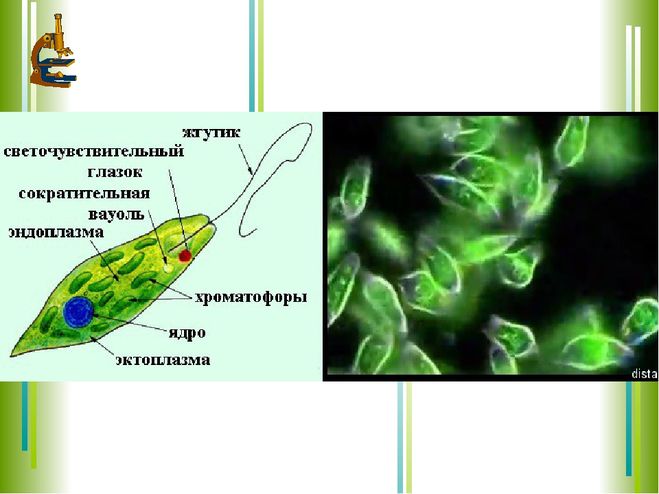

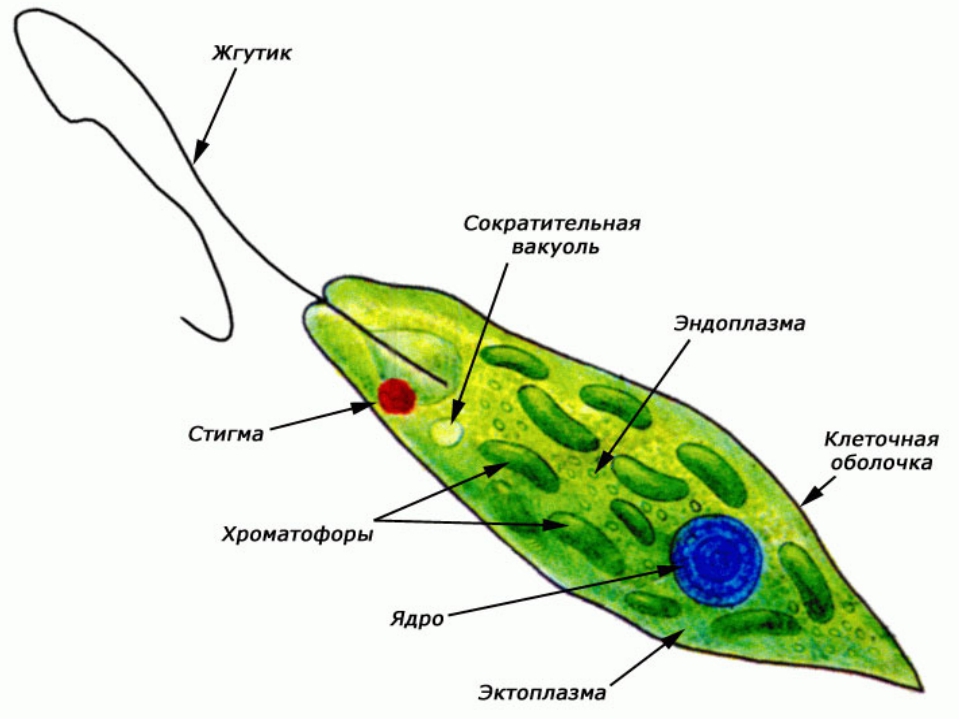

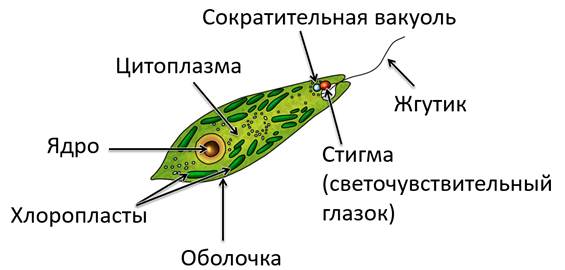

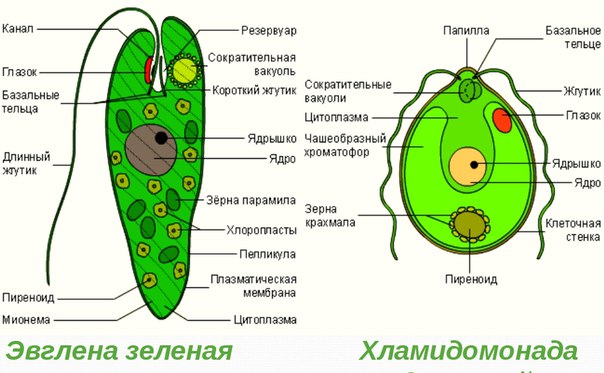

2. Эвглену зеленую называют «переходной формой» между растениями и животными, поскольку она:

в) имеет признаки растений и животных

3. Обитающие в воде одноклеточные животные дышат:

а) растворенным в воде кислородом

4. Процесс поступления веществ в организм, их превращения и выделение продуктов жизнедеятельности – это:

5. Эвглена зеленая отличается от инфузории-туфельки тем, что имеет:

г) хлоропласты

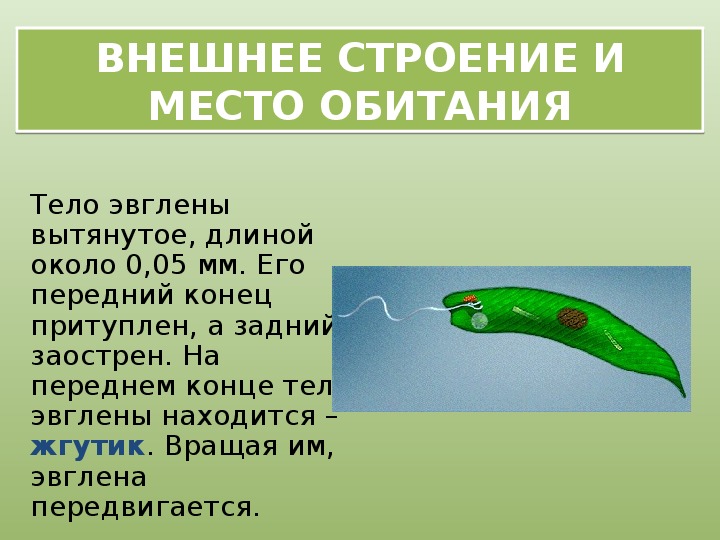

6. Эвглена зеленая передвигается:

а) с помощью жгутиков

7. Процесс расщепления и переваривания пищи у одноклеточных животных происходит:

Процесс расщепления и переваривания пищи у одноклеточных животных происходит:

б) в пищеварительной вакуоли

8. В половом процессе инфузорий основную роль играет:

в) оба ядра

9. Дыхание эвглены зеленой происходит:

г) все ответы правильные

10. Из перечисленных организмов к жгутиковым относится:

б) гониум

11. Малярийный плазмодий относится к типу:

б) споровики

12. Мел и другие известковые породы образовались за счет отложения таких вымерших представителей простейших, как:

в) фораминиферы

13. К споровикам относятся:

в) малярийный плазмодий

14. Предполагают, что современные одноклеточные животные произошли:

Переходная форма | Info-Farm.RU

Переходные (промежуточные) формы — организмы, которые сочетают в своем строении признаки двух больших систематических групп.

Переходные формы характеризуются наличием более древних и примитивных (в смысле первичных) черт, чем более поздние формы, но, в то же время, наличием более прогрессивных (в смысле более поздних) черт, чем их предки. Как правило, термин «переходные формы» употребляют по отношению к ископаемых форм, хотя промежуточные виды совсем не обязательно должны умирать.

Как правило, термин «переходные формы» употребляют по отношению к ископаемых форм, хотя промежуточные виды совсем не обязательно должны умирать.

Переходные формы используют как одно из доказательств существования биологической эволюции.

История понятия

В 1859 г.., Когда была издана работа Ч. Дарвина «Происхождение видов», количество ископаемых остатков была крайне малой, науке не были известны переходные формы. Дарвин описал отсутствие промежуточных форм «как наиболее очевидное и тяжелое возражение, которое может быть против теории», но объяснил это крайней неполнотой геологической летописи. Он отмечал ограниченное количество доступных коллекций в то время, в то же время описал имеющуюся информацию об имеющихся ископаемые образцы с точки зрения эволюции и действия естественного отбора. Только два года спустя, в 1961 году. Был найден археоптерикс, который представлял классическую переходную форму между пресмыкающимися и птицами. Его находках, стала не только подтверждением теории Дарвина, а также знаковым фактом, подтверждающий реальность существования биологической эволюции.

С увеличением сведений о таксономическое разнообразие сосудистых растений в начале ХХ в., Начались исследования по поиску их возможного предка. В 1917 г.. Роберт Кидстон и Уильям Генри Ленд обнаружили остатки очень примитивной растения возле поселка Rhynia в Шотландии. Это растение было названо Rhynia. Она сочетает в себе признаки зеленых водорослей и сосудистых растений.

Трактовка понятия

Переходные формы между двумя группами организмов не обязательно потомками одной группы и предком другой. По ископаемыми, как правило, невозможно точно установить является ли определенный организм предком другого. Кроме того, вероятность найти в палеонтологической летописи прямого предка определенной формы чрезвычайно мала. Гораздо больше вероятность обнаружить относительно близких родственников этого предка, которые сходны с ним по строению. Поэтому любая переходная форма автоматически интерпретируется как боковая ветвь эволюции, а не «участок филогенетического ствола».

Поэтому любая переходная форма автоматически интерпретируется как боковая ветвь эволюции, а не «участок филогенетического ствола».

Переходные формы и таксономия

Эволюционная таксономия оставалась доминирующей формой таксономии течение ХХ в. Выделение таксонов базируется на различных признаках, вследствие чего таксоны изображают в виде ветвей разветвленного эволюционного дерева. Переходные формы рассматриваются как «падающие» между различными группами в плане анатомии, они смесь характеристик от внутренней и внешней клади, что недавно разделилась.

С развитием кладистики в 1990-х гг. Взаимосвязи обычно изображают в виде кладограмы, иллюстрирующую дихотомическое ветвление эволюционных линий. Поэтому в кладистици переходные формы рассматриваются как более ранние ветви дерева, где еще не развились не все черты, характерные для ранее известных потомков на этой ветке. Такие ранние представители группы обычно называют основным таксоном (англ. Basal taxa) или сестринским таксоном (англ.

Проблемы выявления и интерпретации

Отсутствие переходных форм между многими группами организмов является предметом критики со стороны креационистов. Однако далеко не каждая переходная форма существует в виде окаменелостей из-за принципиальной неполноты палеонтологической летописи. Неполнота вызвана особенностями процесса фосилизации, то есть перехода в окаменевший состояние. Для образования окаменелости необходимо, чтобы организм, который погиб, был погребен под большим слоем осадочных пород. Из-за очень медленную скорость осадконакопления на суше, сухопутные виды редко переходят в окаменевший состояние и сохраняются. Кроме того, редко удается выявить виды, которые живут в глубинах океана через редкие случаи поднятия на поверхность больших массивов дна. Таким образом, большинство известных ископаемых (а, соответственно, и переходных форм) — это либо виды, обитающие на мелководье, в морях и реках, или наземные виды, которые ведут полуводный образ жизни, или живут у береговой линии.

Переходные формы, как правило, не живут на больших территориях и не существуют в течение большого времени, иначе они были бы персистентный. Этот факт также снижает вероятность фосилизации и последующего обнаружения переходных форм.

Поэтому вероятность обнаружения промежуточных форм чрезвычайно мала.

Примеры среди животных

Древнейшими представителями земноводных считают ихтиостеги. Их считают переходным звеном между кистеперых рыбами и земноводными. Несмотря на то, что в ихтиостеги была пятипалая концовка, адаптированная к жизни на суше, значительную часть жизни они проводили как рыбы, имели хвостовой плавник, боковую линию и некоторые другие признаки рыб.

Батрахозавры, существовавшие в каменноугольный и пермский периоды, рассматривают как переходную форму между земноводными и пресмыкающимися. Батрахозавры, хоть и проводили жизнь во взрослой стадии на суше (подобно пресмыкающихся), были тесно связаны с водоемами и сохранили ряд признаков, присущих земноводным, в частности, откладывания икры и развитие личинок в воде, наличие жабр и тому подобное.

Обнаружено большое количество пресмыкающихся, которые выработали способность летать, часть из них имела перья, поэтому их рассматривают как переходные формы между пресмыкающимися и птицами. Наиболее известен археоптерикс. Он был размером примерно с современную ворону. Формой тела, строением конечностей и наличием оперения подобный современных птиц, возможно, летал. Общим с пресмыкающимися была особое строение таза и ребер, наличие клюва с коническими зубами, по три свободные пальцы на крыльях, подвийноувигнути позвонки, длинный хвост с 20-21 позвонка, кости могло не пневматизовани, грудная кость без киля. Другие известные переходные формы между пресмыкающимися и птицами — протоавис, конфуциусорниса.

Большое количество ископаемых форм звероподобных пресмыкающихся (синапсиды, терапсид, пеликозавров, различных динозавровых и др.), Найденных во многих районах земного шара, существовали в юрский и меловой периоды, сочетающие признаки пресмыкающихся и млекопитающих, раскрывают возможные направления и способы становления различных групп четвероногих , в частности млекопитающих. Например, звероподобный пресмыкающееся из группы терапсид — лиценопс (Lycaenops) по развитию костей ротовой полости, дифференцированием зубов на клыки, резцы, по резцовые зубы и рядом других признаков строения тела напоминает хищных млекопитающих, хотя по другим признакам и образом жизни это были настоящие пресмыкающиеся.

Например, звероподобный пресмыкающееся из группы терапсид — лиценопс (Lycaenops) по развитию костей ротовой полости, дифференцированием зубов на клыки, резцы, по резцовые зубы и рядом других признаков строения тела напоминает хищных млекопитающих, хотя по другим признакам и образом жизни это были настоящие пресмыкающиеся.

Одной из форм, сохранилась в ископаемом состоянии является амбулоцетус Ambulocetus natans («ходячий кит») — переходная форма между наземными млекопитающими и китообразными, которые являются вторинноводнимы формами. Внешне животное напоминало нечто среднее между крокодилом и дельфином. Кожа должна частично редуцированную шерсть. Животное имело лапы с перепонками; хвост и конечности приспособлены как вспомогательные органы передвижения в воде.

Примеры среди растений

Первые наземные растения из класса риниопсид, семей риниевих и псилофитовых, живших в силуре — девоне, сочетали признаки зеленых водорослей и примитивных форм высших растений. Их тело было безлистным, цилиндрический осевой орган — телом в верхней части дихотомически разветвленным на верхушках с спорангиями. Функцию минерального питания риниопсид выполняли ризоиды.

Их тело было безлистным, цилиндрический осевой орган — телом в верхней части дихотомически разветвленным на верхушках с спорангиями. Функцию минерального питания риниопсид выполняли ризоиды.

Ископаемые формы семенных папоротников, которые процветали в конце девона, сочетают в себе признаки папоротников и голосеменных. Они образовывали не только споры (как папоротники), но и семена (как семенах растения). Проводящая ткань их стеблей по строению напоминает древесину голосеменных (саговников).

Другой предшественник семенных растений был идентифицирован из отложений среднего девона. Рункария (Runcaria heinzelinii) существовала около 20 млн лет назад. Это была небольшая растение с радиальной симметрией; имела спорангий, окруженный интегументом и плюской. Рункария демонстрирует путь эволюции растений от споровых к семенных.

Переходные формы в эволюции человека

В наше время найдено большое количество ископаемых останков, которые раскрывают эволюционный путь человека разумного от ее человекообразных предков. К формам, которые в большей или меньшей степени можно отнести к переходным, относятся: сахелантропа, ардипитека, австралопитеки (африканский, афарский и другие), человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, человек-предшественник, гейдельбергский человек и кроманьонцы.

К формам, которые в большей или меньшей степени можно отнести к переходным, относятся: сахелантропа, ардипитека, австралопитеки (африканский, афарский и другие), человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, человек-предшественник, гейдельбергский человек и кроманьонцы.

Среди упомянутых форм значительное внимание заслуживают австралопитеки. Австралопитек афарский с точки зрения эволюции находится между современными двуногими людьми и их четвероногими древними предками. Большое количество рис скелета этого австралопитека четко отражают двуногость, причем до такой степени, что некоторые исследователи считают, что это свойство возникла задолго до появления австралопитека афарского. Среди общих черт анатомии, его таз гораздо больше похож на этих костей у человека, чем у обезьян. Края подвздошных костей короче и шире, крестцовая кость широкая и расположена непосредственно позади тазобедренного сустава. Существует явное свидетельство о существовании мест крепления для мышц-разгибателей колена, предусматривает вертикальное положение этого организма. В то время, как таз австралопитека не совсем как у человека (заметно шире, с ориентацией края подвздошных костей наружу), эти особенности указывают на принципиальную перестройку, связанную с хождением на двух ногах. Бедренная кость образует угол в направлении колена. Эта черта позволяет ноге размещаться ближе к средней линии тела и является явным свидетельством привычный характер передвижения на двух ногах. В наше время человек разумный, орангутаны и коаты имеют такие же черты. Ноги австралопитека имели большие пальцы, что делает практически невозможным захват стопой ветвей деревьев. Кроме особенностей локомоции, в австралопитека был также значительно больше мозг, чем у современных шимпанзе и зубы были значительно больше подобными зубов современного человека, чем к обезьянам.

В то время, как таз австралопитека не совсем как у человека (заметно шире, с ориентацией края подвздошных костей наружу), эти особенности указывают на принципиальную перестройку, связанную с хождением на двух ногах. Бедренная кость образует угол в направлении колена. Эта черта позволяет ноге размещаться ближе к средней линии тела и является явным свидетельством привычный характер передвижения на двух ногах. В наше время человек разумный, орангутаны и коаты имеют такие же черты. Ноги австралопитека имели большие пальцы, что делает практически невозможным захват стопой ветвей деревьев. Кроме особенностей локомоции, в австралопитека был также значительно больше мозг, чем у современных шимпанзе и зубы были значительно больше подобными зубов современного человека, чем к обезьянам.

Филогенетические ряды

Филогенетические ряды — ряды ископаемых форм, связанные между собой в процессе эволюции и отражают постепенные изменения их исторического развития.

Были исследованы русским ученым А. Ковалевским и английским Дж. Симпсоном. Они показали, что современные однопалого копытные происходят от древних мелких всеядных животных. Анализ ископаемых лошадей помог установить постепенность процесса эволюции в пределах этой группы животных, в частности, как изменяясь во времени, ископаемые формы приобретали все большего сходства с современными лошадьми. Сравнивая эоценового еогипуса с современным конем, трудно доказать их филогенетическую родство. Однако наличие ряда переходных форм, которые последовательно сменяли друг друга на больших пространствах Евразии и Северной Америки, позволила восстановить филогенетический ряд лошадей и установить направление их эволюционных изменений. Он состоит из ряда следующих форм (в упрощенном виде): Phenacodus — Eohippus — Miohippus — Parahippus — Pliohippus — Equus.

Ковалевским и английским Дж. Симпсоном. Они показали, что современные однопалого копытные происходят от древних мелких всеядных животных. Анализ ископаемых лошадей помог установить постепенность процесса эволюции в пределах этой группы животных, в частности, как изменяясь во времени, ископаемые формы приобретали все большего сходства с современными лошадьми. Сравнивая эоценового еогипуса с современным конем, трудно доказать их филогенетическую родство. Однако наличие ряда переходных форм, которые последовательно сменяли друг друга на больших пространствах Евразии и Северной Америки, позволила восстановить филогенетический ряд лошадей и установить направление их эволюционных изменений. Он состоит из ряда следующих форм (в упрощенном виде): Phenacodus — Eohippus — Miohippus — Parahippus — Pliohippus — Equus.

Гильгендорф (1866) описал палеонтологический ряд брюхоногих моллюсков из миоценовых отложений, накопившихся в течение двух миллионов лет в озерных отложениях Штейнгеймського бассейна (Вюртемберг, Германия). Было обнаружено в последовательных слоях 29 различных форм, принадлежащих к ряду планорбис (Planorbis). Древние моллюски имели раковину в виде спираи, а более поздние — в виде турбоспирали. Ряд имел два ответвление. Предполагается, что изменение формы черепашки была вызвана повышением температуры и увеличением содержания карбоната кальция в результате горячих вулканических источников.

Было обнаружено в последовательных слоях 29 различных форм, принадлежащих к ряду планорбис (Planorbis). Древние моллюски имели раковину в виде спираи, а более поздние — в виде турбоспирали. Ряд имел два ответвление. Предполагается, что изменение формы черепашки была вызвана повышением температуры и увеличением содержания карбоната кальция в результате горячих вулканических источников.

Таким образом, филогенетические ряды представляют собой историческую последовательность переходных форм.

В настоящее время известны филогенетические ряды для аммонитов (Вааген, 1869), брюхоногих моллюсков рода живородок (Viviparus) (Неймайром, 1875), носорогов, слонов, верблюдов, парнокопытных и других животных.

Изображения по теме

Простейшие

В чем отличие простейших от других живых организмов?

В них есть хлорофил

Состоят из одной клетки

У них нет органов

Какое из простейших обитает в водоемах, лужах, прудах?

Фораминефера

Инфузория туфелька

Амеба

Какое основное отличие инфузории от амебы?

Постоянная форма тела

Среда обитания

Размер

Как передвигается Инфузория туфелька?

С помощью ресничек

С помощью хвоста

С помощью лапок

Какие свойства живых организмов есть у простейших?

дыхание, питание, выделение, обмен веществ

раздражимость, размножение, движение

все

Что делают простейшие на планете?

очистка водоемов и корм

они не важны

переносят болезни

Что делает инфузория, которая живет в желудках жвачных животных?

переносят заболевания

помощь в пищеварении

не играют роли

Какую форму тела имеют простейшие?

раковины или не имеют формы

раковины, твердый скелет, не имеют формы

не имеют формы

Где обитают простейшие?

В почве и воде

В воздухе, воде, в живых организмах, в почве

В воздухе, воде, в живых организмах

Что такое дуализм?

Это наличие у простейшего

двух сократительных вакуолей

сложной пищеварительной системы

двух ядер

хлоропластов

Как называется смешанный тип питания простейших?

автотрофный

гетеротрофный

миксотрофный

У каких простейших происходит процесс фагоцитоза и пиноцитоза?

жгутиковых

саркодовых

инфузорий

споровиков

Не имеет постоянной формы тела

лямблия

сувойка

солнечник

амеба обыкновенная

Почему эвглену зеленую называют «переходной формой»?

потому что она передвигается с помощью жгутика

потому что она имеет хлоропласты

потому что она имеет признаки растения и животного

потому что она состоит из одной клетки

У каких простейших имеются псевдоподии?

солнечники

лямблии

инфузория-трубач

вольвокс

Для чего необходимы сократительные вакуоли?

пищеварения

газообмена

поглощения воды из окружающей среды

для удаления избытка воды с растворенными продуктами окисления

К паразитическим жгутиковым относятся

лямблии

солнечник

дизентерийная амёба

сувойка

При помощи чего передвигаются саркодовые?

при помощи жгутиков

при помощи ложноножек, псевдоподий

при помощи ресничек

сельское хозяйство | Национальное географическое общество

Сельское хозяйство — это искусство и наука возделывания почвы, выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Он включает в себя подготовку продуктов растительного и животного происхождения для использования людьми и их распространение на рынках.

Он включает в себя подготовку продуктов растительного и животного происхождения для использования людьми и их распространение на рынках.

Сельское хозяйство обеспечивает большую часть мировых продуктов питания и тканей. Хлопок, шерсть и кожа — все это продукты сельского хозяйства. Сельское хозяйство также обеспечивает древесину для строительства и бумажной продукции.

Эти продукты, а также используемые методы ведения сельского хозяйства могут отличаться от одной части мира к другой.

Начало сельского хозяйства

На протяжении веков рост сельского хозяйства способствовал подъему цивилизаций.

До того, как сельское хозяйство стало широко распространенным, люди большую часть своей жизни проводили в поисках пищи — охотясь на диких животных и собирая дикие растения. Около 11500 лет назад люди постепенно научились выращивать зерновые и корнеплоды и прижились к жизни, основанной на сельском хозяйстве.

К 2000 годам назад большая часть населения Земли стала зависеть от сельского хозяйства. Ученые не уверены, почему произошел переход к сельскому хозяйству, но, возможно, это произошло из-за изменения климата.

Ученые не уверены, почему произошел переход к сельскому хозяйству, но, возможно, это произошло из-за изменения климата.

Когда люди начали выращивать зерновые, они также начали пасти и разводить диких животных. Адаптация диких растений и животных к использованию людьми называется приручением.

Первым одомашненным растением, вероятно, был рис или кукуруза. Китайские фермеры выращивали рис еще в 7500 году до нашей эры.

Первыми домашними животными были собаки, которых использовали для охоты. Следующими, вероятно, приручили овец и коз.Люди также приручили крупный рогатый скот и свиней. На большинство этих животных когда-то охотились из-за шкур и мяса. Теперь многие из них также являются источниками молока, сыра и масла. В конце концов, люди использовали одомашненных животных, таких как быки, для вспашки, тяги и транспортировки.

Сельское хозяйство позволило людям производить излишки продовольствия. Они могли использовать эту дополнительную еду, когда урожай не годился, или обменять ее на другие товары. Излишки продовольствия позволяли людям работать над другими задачами, не связанными с сельским хозяйством.

Излишки продовольствия позволяли людям работать над другими задачами, не связанными с сельским хозяйством.

Сельское хозяйство держало бывших кочевников рядом с их полями и привело к развитию постоянных деревень.Они стали связаны через торговлю. Новые экономики были настолько успешными в некоторых областях, что росли города и развивались цивилизации. Самые ранние цивилизации, основанные на интенсивном сельском хозяйстве, возникли у рек Тигр и Евфрат в Месопотамии (ныне Ирак и Иран) и вдоль реки Нил в Египте. Улучшенная технология

На протяжении тысячелетий развитие сельского хозяйства шло очень медленно. Одним из первых сельскохозяйственных орудий труда был огонь. Коренные американцы использовали огонь, чтобы контролировать рост ягодных растений, которые, как они знали, быстро росли после лесного пожара.Фермеры обрабатывали небольшие участки земли вручную, используя топоры для расчистки деревьев и копающие палки для измельчения и обработки почвы. Со временем были разработаны улучшенные сельскохозяйственные орудия труда из кости, камня, бронзы и железа. Появились новые методы хранения. Люди начали складировать продукты в кувшины и выложенные глиной ямы, чтобы использовать их во времена нехватки. Они также начали делать глиняные горшки и другие сосуды для переноски и приготовления пищи.

Появились новые методы хранения. Люди начали складировать продукты в кувшины и выложенные глиной ямы, чтобы использовать их во времена нехватки. Они также начали делать глиняные горшки и другие сосуды для переноски и приготовления пищи.

Около 5500 г. до н. Э. Фермеры Месопотамии разработали простые ирригационные системы.Направляя воду из ручьев на свои поля, фермеры могли селиться в районах, которые когда-то считались непригодными для сельского хозяйства. В Месопотамии, а затем в Египте и Китае люди организовались и работали вместе, чтобы построить и поддерживать более совершенные ирригационные системы.

Первые фермеры также вывели улучшенные сорта растений. Например, около 6000 г. до н.э. в Южной Азии и Египте возник новый сорт пшеницы. Он был крепче, чем предыдущие злаки; его оболочки было легче удалить, и из него можно было делать хлеб.

По мере того, как римляне расширяли свою империю, они адаптировали лучшие методы земледелия завоеванных ими людей. Они написали руководства о методах ведения сельского хозяйства, которые они наблюдали в Африке и Азии, и адаптировали их для земель в Европе.

Китайцы также адаптировали сельскохозяйственные орудия и методы из соседних империй. Различные сорта риса из Вьетнама созрели быстро и позволили фермерам собрать несколько культур за один вегетационный период. Этот рис быстро стал популярным во всем Китае.

Многие средневековые европейские фермеры использовали систему посадки в открытом грунте. Одно поле будет засеяно весной, другое — осенью, а одно останется незасаженным или незасаженным. Эта система сохраняет питательные вещества в почве, увеличивая урожайность сельскохозяйственных культур.

Лидеры Золотого века ислама (достигшего своего пика около 1000 г.) в Северной Африке и на Ближнем Востоке превратили сельское хозяйство в науку. Фермеры Золотого века ислама изучили севооборот.

В 15 и 16 веках исследователи завезли в Европу новые разновидности растений и сельскохозяйственных продуктов.Из Азии они привозили домой кофе, чай и индиго, растение, из которого делают синий краситель. Из Америки они взяли такие растения, как картофель, помидоры, кукуруза (кукуруза), бобы, арахис и табак. Некоторые из них стали основными продуктами питания и расширили рацион людей.

Некоторые из них стали основными продуктами питания и расширили рацион людей.

Машины и оборудование

Период важного сельскохозяйственного развития начался в начале 1700-х годов в Великобритании и странах с низким уровнем моря (Бельгия, Люксембург и Нидерланды, которые лежат ниже уровня моря). Новые сельскохозяйственные изобретения резко увеличили производство продуктов питания в Европе и европейских колониях, особенно в США и Канаде.

Одной из наиболее важных разработок была усовершенствованная сеялка на конной тяге, изобретенная Джетро Таллом в Англии. До этого времени фермеры сеяли семена вручную. Сеялка Талля проделала ряды ямок для семян. К концу 18 века в Европе широко практиковалось высевание семян.

Многие машины были разработаны в США. Хлопковый джин, изобретенный Эли Уитни в 1794 году, сократил время, необходимое для отделения хлопкового волокна от семян. В 1830-х годах механическая жатка Сайруса Маккормика помогла модернизировать процесс измельчения зерна. Примерно в то же время Джон и Хирам Питтс представили молотилку с приводом от лошади, которая сократила процесс отделения зерна и семян от соломы и соломы. Стальной плуг John Deere, представленный в 1837 году, позволил обрабатывать жесткую почву прерий с гораздо меньшей мощностью. Наряду с новыми машинами было сделано несколько важных достижений в методах ведения сельского хозяйства. Путем выборочного разведения животных (разведения животных с желаемыми характеристиками) фермеры увеличивали размер и продуктивность своего поголовья.

Примерно в то же время Джон и Хирам Питтс представили молотилку с приводом от лошади, которая сократила процесс отделения зерна и семян от соломы и соломы. Стальной плуг John Deere, представленный в 1837 году, позволил обрабатывать жесткую почву прерий с гораздо меньшей мощностью. Наряду с новыми машинами было сделано несколько важных достижений в методах ведения сельского хозяйства. Путем выборочного разведения животных (разведения животных с желаемыми характеристиками) фермеры увеличивали размер и продуктивность своего поголовья.

Культуры разводили животных на протяжении веков — данные свидетельствуют о том, что монгольские кочевники избирательно разводили лошадей в бронзовом веке.Европейцы начали широко практиковать селекционное разведение с 18 века. Одним из первых примеров этого является Лестерская овца, животное, которое селективно разводится в Англии из-за его качественного мяса и длинной грубой шерсти.

Также можно селективно разводить растения по определенным качествам. В 1866 году в Австрии были опубликованы исследования Грегора Менделя по наследственности. В экспериментах с растениями гороха Мендель узнал, как черты передаются от одного поколения к другому. Его работа проложила путь к улучшению сельскохозяйственных культур с помощью генетики.

В 1866 году в Австрии были опубликованы исследования Грегора Менделя по наследственности. В экспериментах с растениями гороха Мендель узнал, как черты передаются от одного поколения к другому. Его работа проложила путь к улучшению сельскохозяйственных культур с помощью генетики.

В это время появились и новые методы севооборота. Многие из них были приняты в течение следующего столетия или около того по всей Европе. Например, четырехпольная система Норфолка, разработанная в Англии, оказалась весьма успешной. Он включал ежегодный севооборот нескольких культур, включая пшеницу, репу, ячмень, клевер и райграс. Это добавляло питательные вещества в почву, позволяя фермерам вырасти достаточно, чтобы продать часть своего урожая, не оставляя земли без засеянных земель.

Однако большая часть мира не пострадала от этих событий.Фермеры в Азии, Австралии, Африке и Южной Америке продолжали использовать старые методы ведения сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные науки

В начале 1900-х годов средний фермер в США производил достаточно еды, чтобы прокормить семью из пяти человек. Многие современные фермеры могут прокормить эту семью и сотню других людей. Как произошел такой скачок производительности? Произошло это во многом благодаря научным достижениям и развитию новых источников энергии.

Многие современные фермеры могут прокормить эту семью и сотню других людей. Как произошел такой скачок производительности? Произошло это во многом благодаря научным достижениям и развитию новых источников энергии.

К концу 1950-х годов большинство фермеров в развитых странах использовали как бензин, так и электричество для питания машин.Тракторы заменили тягловых животных и паровые машины. Фермеры использовали машины почти на всех этапах выращивания и животноводства.

Электричество впервые стало источником энергии на фермах в Японии и Германии в начале 1900-х годов. К 1960 году большинство ферм в США и других развитых странах были электрифицированы. Электричество освещало хозяйственные постройки и приводило в действие такое оборудование, как водяные насосы, доильные аппараты и оборудование для кормления. Сегодня электричество контролирует всю среду в животноводческих помещениях и птичниках.

Традиционно фермеры использовали различные методы для защиты своих культур от вредителей и болезней. Они поместили яды на основе трав в посевы, вручную собрали насекомых с растений, вывели сильные сорта сельскохозяйственных культур и чередовали посевы для борьбы с насекомыми. Сейчас почти все фермеры, особенно в развитых странах, используют химические вещества для борьбы с вредителями. Определение «вредителя» варьируется от насекомых до животных, таких как кролики и мыши, а также сорняков и болезнетворных организмов — бактерий, вирусов и грибов.С использованием химикатов потери урожая и цены резко снизились.

Они поместили яды на основе трав в посевы, вручную собрали насекомых с растений, вывели сильные сорта сельскохозяйственных культур и чередовали посевы для борьбы с насекомыми. Сейчас почти все фермеры, особенно в развитых странах, используют химические вещества для борьбы с вредителями. Определение «вредителя» варьируется от насекомых до животных, таких как кролики и мыши, а также сорняков и болезнетворных организмов — бактерий, вирусов и грибов.С использованием химикатов потери урожая и цены резко снизились.

На протяжении тысячелетий фермеры полагались на натуральные удобрения — такие материалы, как навоз, древесная зола, измельченные кости, рыба или части рыбы, а также отходы птиц и летучих мышей, называемые гуано, — для пополнения или увеличения количества питательных веществ в почве.

В начале 1800-х годов ученые обнаружили, какие элементы наиболее важны для роста растений: азот, фосфор и калий. Позже удобрения, содержащие эти элементы, начали производить в США.С. и в Европе. Сейчас многие фермеры используют химические удобрения с нитратами и фосфатами, потому что они значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур.

Сейчас многие фермеры используют химические удобрения с нитратами и фосфатами, потому что они значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур.

Однако пестициды и удобрения связаны с другим набором проблем. Сильная зависимость от химикатов нарушила окружающую среду, часто уничтожая полезные виды животных наряду с вредными. Использование химикатов также может представлять опасность для здоровья людей, особенно из-за загрязненной воды. Ученые-аграрии ищут более безопасные химические вещества для использования в качестве удобрений и пестицидов.Некоторые фермеры используют естественный контроль и меньше полагаются на химикаты.

Водное хозяйство

Сельское хозяйство включает такие формы выращивания, как гидропоника и аквакультура. Оба включают сельское хозяйство в воде.

Гидропоника — это наука о выращивании растений в питательных растворах. Всего с одного акра питательного раствора можно получить более чем в 50 раз больше салата, выращенного на том же количестве почвы.

Аквакультура — прежде всего выращивание рыбы и моллюсков — практиковалась в Китае, Индии и Египте тысячи лет назад.Сейчас он используется в озерах, прудах, океане и других водоемах по всему миру. Некоторые формы аквакультуры, такие как разведение креветок, стали важными отраслями во многих странах Азии и Латинской Америки.

Изменение климата и усовершенствованные технологии меняют методы ведения пресноводного и океанского рыболовства. Глобальное потепление подтолкнуло теплые воды к полюсам и уменьшило среду обитания холодноводных видов. Традиционные рыболовные сообщества как в развитых, так и в развивающихся странах обнаруживают, что количество рыбы сокращается.

Донное траление затронуло экосистемы океана. При донном тралении с рыбацких лодок натягивают огромные сети и волочат их по дну океана. Сети ловят палтуса и кальмаров, но также поднимают осадок на дне океана. Это нарушает морскую жизнь (планктон и водоросли), составляющую основу пищевой цепи.

Генетическая модификация

На протяжении веков люди вывели новые виды растений и животных путем случайных экспериментов. В 1950-х и 1960-х годах ученые разработали новые сорта высокоурожайной пшеницы и риса. Они завезли их в Мексику и некоторые части Азии. В результате в этих районах резко выросло производство зерна. Этот смелый эксперимент в сельском хозяйстве получил название «Зеленая революция».

В 1950-х и 1960-х годах ученые разработали новые сорта высокоурожайной пшеницы и риса. Они завезли их в Мексику и некоторые части Азии. В результате в этих районах резко выросло производство зерна. Этот смелый эксперимент в сельском хозяйстве получил название «Зеленая революция».

Успехи Зеленой революции привели к проблемам. Для получения высоких урожаев новым сортам потребовались химические удобрения, пестициды и орошение. Во многих развивающихся странах независимые фермеры не могут позволить себе новую технологию, и крупный бизнес захватил сельское хозяйство.Новые высокоурожайные культуры также создают стресс для местных растений и животных.

Позже ученые и фермеры поняли, почему появились новые сорта. Это привело к новой зеленой революции: генетической модификации пищи.

Внутри каждой клетки находятся гены, материал, определяющий многие характеристики организма. Генетика — это изучение того, какие характеристики наследуют организмы и как эти черты передаются.

Обладая более глубокими знаниями в области генетики, люди могут научно выбирать характеристики, которые они хотят воспроизвести.Новые технологии произвели революцию в процессе селекции как растений, так и животных.

Начиная с 1970-х годов ученые обнаружили, что они могут реорганизовывать гены и добавлять новые, чтобы способствовать устойчивости к болезням, продуктивности и другим желаемым характеристикам сельскохозяйственных культур и домашнего скота.

Эти генетически модифицированные организмы (ГМО или ГМ-продукты) теперь широко распространены во всем развитом мире. Биотехнология позволяет ученым изменять ДНК микробов, растений и животных. ГМО, содержащие генетический материал или ДНК других видов, называются трансгенными организмами.

Ген арктического растения, например, может быть добавлен (сращен) в ДНК растения клубники, чтобы повысить устойчивость клубники к холоду и, таким образом, продлить период ее роста. Клубника будет трансгенным растением.

Компании продают фермерам генетически модифицированные семена, устойчивые к определенным пестицидам и гербицидам, производимым компанией. (Гербициды убивают сорняки и другие растения, угрожающие урожаю.) С этими семенами фермеры могут использовать токсичные химикаты, не нанося вреда урожаю.

(Гербициды убивают сорняки и другие растения, угрожающие урожаю.) С этими семенами фермеры могут использовать токсичные химикаты, не нанося вреда урожаю.

Биотехнология принесла успехи в животноводстве (разведение или разведение домашних животных). Современные сельскохозяйственные животные крупнее и растут быстрее своих предков.

Крупный рогатый скот, например, пасется. Их пищеварительная система эволюционировала для обработки трав и других культур. Кукуруза и другие злаки вызывают повышенную кислотность пищеварительной системы коровы. Это облегчает развитие опасных бактерий (таких как кишечная палочка). Бактериальные инфекции могут быть вредными для коровы, а также могут инфицировать их молоко и мясо, потребляемые людьми.Антибиотики встраиваются в ДНК кормовой кукурузы для предотвращения такой инфекции. Антибиотики используются с 1950-х годов для стимулирования роста крупного рогатого скота. Со временем такая практика привела к развитию устойчивых к антибиотикам бактерий у крупного рогатого скота и людей. Многим рогатым скотам также дают анаболические стероиды или гормоны роста, чтобы они стали больше и быстрее.

Многим рогатым скотам также дают анаболические стероиды или гормоны роста, чтобы они стали больше и быстрее.

Споры вокруг ГМО-продуктов огромны. Фермеры, выращивающие ГМ-продукты, увеличивают производство, используя меньше труда и земли. Многие потребители отдают предпочтение ГМ-продуктам.Овощи и фрукты хранятся дольше и меньше подвержены синякам. Мясо жирнее, нежнее и соленее.

Критики утверждают, что ГМ-продукты имеют меньшую питательную ценность и уменьшают биоразнообразие. Органическая пищевая промышленность и пищевая промышленность «свободного выгула» выросли в противоположность «промышленному сельскому хозяйству».

Большинство фермеров мира проживают в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки. Многие из них обрабатывают землю, как их предки сотни или даже тысячи лет назад. Они не используют агротехнику, включающую дорогие химикаты или методы производства.

Эти люди занимаются натуральным хозяйством. Они используют большую часть продуктов питания, которые производят для себя и своих семей, в отличие от коммерческих фермеров, которые выращивают урожай только на продажу.

Способы возделывания

Сельскохозяйственные методы часто сильно различаются по всему миру в зависимости от климата, местности, традиций и доступных технологий.

Низкотехнологичное земледелие включает многолетние культуры: продукты питания, выращиваемые на земле, которые не пересаживаются после каждого урожая. Цитрусовые деревья и кофейные растения являются примерами многолетних культур.Высокотехнологичное земледелие предполагает севооборот, который требует знания обрабатываемых земель. Ученые и инженеры не только используют севооборот и орошение, но и сажают культуры в зависимости от сезона, типа почвы и количества необходимой воды.

В прибрежных районах Западной Африки фермеры, обычно женщины, сажают кукурузу вскоре после первых дождей в период вегетации. Они часто используют древний метод зачистки, называемый рубящим ударом. Сначала фермер обрезает все кусты на своем участке. Когда эта растительность высыхает, она поджигает ее.Тепло от огня позволяет легко переворачивать почву, а сгоревшая растительность удобряет ее. Затем фермер сеет зерна кукурузы, сохраненные от урожая прошлого года.

Затем фермер сеет зерна кукурузы, сохраненные от урожая прошлого года.

Между рядами кукурузы африканские фермеры высаживают другие основные культуры: бобовые, такие как горох, или корнеплоды, такие как ямс. Такая практика выращивания нескольких культур на одном участке называется совмещением. Покрывая большую часть земли растительностью, междурядье предотвращает потерю влаги и эрозию почвы из-за сезонных дождей.

Дождь обеспечивает водой растущие растения. Фермер прополивает свой участок мотыгой. Во время сбора урожая она и ее семья собирают кукурузу, очищают ее от шелухи и раскладывают початки на солнце для просушки. Из сушеной кукурузы перемалывают кашу.

Традиционно африканский фермер использует один и тот же участок в течение нескольких лет, пока его плодородие не снизится. Затем она переходит на другой участок, оставив первый лежать под паром до 10 лет. Теперь рост численности населения привел к сокращению периодов залежи и сделал более распространенным постоянное культивирование.

Сельскохозяйственные методы, используемые в кукурузном поясе США, сильно отличаются. Кукурузный пояс — это область на севере Среднего Запада, где выращивается большая часть урожая кукурузы в стране. Во-первых, фермеры редко работают в одиночку — размер американских ферм требует много труда. Вскоре после осеннего сбора урожая кукурузы фермеры заделывают в почву остатки растительности или стерни. Весной фермеры снова обрабатывают почву, используя орудие с рядами стальных дисков с острыми краями, называемое дисковой бороной.Диски врезаются в почву, разбивая ее на более мелкие части и снабжая ее воздухом.

Далее сеялка с тракторной тягой сеет ряды семян. Машина делает борозды в почве, сбрасывает зерна высокопродуктивной генетически модифицированной кукурузы и засыпает их грязью. После того, как семена кукурузы прорастут, другая машина вносит жидкие удобрения в землю.

Затем фермеры используют химикаты для борьбы с сорняками и вредителями и разрыхляют почву тракторным культиватором во время уборки урожая.

Американские промышленные фермеры могут засеять тысячу акров только кукурузы. Практика специализации на одной культуре известна как монокультура. Чтобы собрать урожай, фермеры используют механический комбайн, который собирает початки кукурузы и сбрасывает их в урну.

Небольшая часть кукурузы, выращиваемой в Кукурузном поясе, предназначена для потребления людьми. Большая часть кукурузы, выращиваемой в США, предназначена для кормов для крупного рогатого скота и промышленного использования, например, в качестве подсластителей кукурузного сиропа.

Домашний скот

От альпак в Перу до зебу в Индии миллионы домашних животных во всем мире выращивают и ухаживают за ними различными способами.Во многих странах домашние животные являются важным источником пищи.

В Нигерии, например, народ фулани издавна был кочевником. Они перемещаются со своими стадами скота с одного пастбища на другое. Крупный рогатый скот питается кустарником и травами на непригодных для земледелия землях. Фулани полагаются на крупный рогатый скот для получения молока, но редко забивают своих животных на мясо.

Фулани полагаются на крупный рогатый скот для получения молока, но редко забивают своих животных на мясо.

Повсюду в США мясной скот разводят так, чтобы он быстро рос и давал большие объемы жирного мяса. В возрасте от 5 до 12 месяцев животных отправляют на откормочные площадки.Там их содержат в загонах и кормят зерном и витаминными добавками, пока они не достигнут рыночного размера. Затем их забивают.

В развивающихся странах противостоят друг другу два способа животноводства. В Уганде разводят скот анколе, чтобы противостоять суровому климату Центральной Африки — их длинные изогнутые рога помогают распределять тепло, а их пищеварительная система приспособилась к плохому питанию и малому количеству воды. Однако рынок молока заставил многих угандийских фермеров импортировать крупный рогатый скот голштинской породы.Голштины родом из Северной Европы. Для поддержания их здоровья в экваториальном регионе требуется большое количество антибиотиков, вакцин и других химикатов. Анколе, производящие мало молока и нежирного мяса, могут исчезнуть в течение столетия.

Многие фермеры во всем мире занимаются выращиванием птицы на свободном выгуле. Птицы добывают пищу на фермах или общественных дворах, поедая все, что находят: семена, насекомых, бытовые отходы и излишки зерна.

Во многих развитых странах птицеводство превратилось в крупную сельскохозяйственную отрасль.Птицам вводят те же вакцины и гормоны, что и для крупного рогатого скота. Цыплят разводят либо на яйца, либо на мясо. В одном птичнике может находиться более миллиона птиц. Часто машины автоматически подают корм и воду, собирают яйца и удаляют отходы.

Борьба с голодом

Производство продуктов питания должно идти в ногу с темпами роста населения и методов распределения. Это огромная сельскохозяйственная и политическая проблема.

Проблема заключается не в нехватке продовольствия, а в неравном распределении мировых запасов продовольствия.Соотношение населения и сельскохозяйственных угодий в одних странах больше, чем в других. Некоторые эксперты считают, что государственная политика в развитых и развивающихся странах препятствует равному распределению продуктов питания. Засухи, наводнения и другие стихийные бедствия продолжают вызывать нехватку продуктов питания.

Засухи, наводнения и другие стихийные бедствия продолжают вызывать нехватку продуктов питания.

Перенаселение также способствует неравномерному распределению пищевых ресурсов. Большая часть прироста населения в течение следующих 100 лет будет происходить в развивающихся странах, где голод уже является серьезной проблемой.

Экспорт продуктов питания или сельскохозяйственных технологий из стран с излишками в страны с дефицитом не решит проблему мирового голода. У бедных стран нет денег, чтобы купить все необходимое, и они не хотят постоянно полагаться на другие страны. Многие развивающиеся страны также считают биоразнообразие важным ресурсом и не хотят угрожать ему ГМО.

Специалисты считают, что проблема голода будет решена двумя способами. Во-первых, граждане всех стран должны иметь возможность выращивать или покупать собственные продукты питания.Во-вторых, гражданам всех стран необходимо иметь ответственное питание и привычки тратить деньги. А как насчет решения проблемы перенаселения?

Сельскохозяйственная наука поможет странам приспособиться к более здоровым методам производства продуктов питания. Ученые создают новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, для которых требуется меньше удобрений или пестицидов. Такие культуры уменьшают потребность в использовании дорогостоящих химикатов и торговли.

Ученые создают новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, для которых требуется меньше удобрений или пестицидов. Такие культуры уменьшают потребность в использовании дорогостоящих химикатов и торговли.

Проблемы кормления голодных не могут быть решены без защиты земельных и водных ресурсов мира.Сельскохозяйственные практики в развитых и развивающихся странах привели к серьезной потере ценных почвенных, водных и других ресурсов.

Многим странам нужны более эффективные программы по восстановлению лесов. Перенаселение привело к тому, что все большее число фермеров перешли на земли, слишком хрупкие для выращивания. Спрос на продукты питания привел к увеличению орошения во всем мире. В некоторых районах орошение привело к падению уровня грунтовых вод, высыханию рек и опустошению колодцев. Сельскохозяйственные химикаты, которые увеличивают производство, часто загрязняют почву и грунтовые воды и нарушают пищевую цепочку.

Сельское хозяйство не должно наносить вред окружающей среде. Защищая землю, воду и воздух, а также делясь знаниями и ресурсами, люди могут еще найти решения проблемы голода в мире.

Защищая землю, воду и воздух, а также делясь знаниями и ресурсами, люди могут еще найти решения проблемы голода в мире.

Разница между грибами и растениями

Грибы и растения

До недавнего времени грибы и растения считались принадлежащими к одной и той же группе живых существ. Однако теперь они разделены на разные группы. Растения и грибы составляют две из пяти групп, составляющих царство живых существ на Земле.Выявление этих различий между ними произошло сравнительно недавно. Это стало возможным только тогда, когда в 1700 году был открыт микроскоп.

Самое важное различие между растениями и грибами состоит в том, что растения могут производить себе пищу, а грибы — нет. Как вы знаете, растения используют углекислый газ, солнечный свет и воду для создания собственной пищи. Этот процесс известен как фотосинтез. С другой стороны, грибы не могут самостоятельно готовить пищу. Обычно они поедают своего хозяина как паразиты или разлагают материю и принимают ее в пищу. Это самое важное отличие растений и грибов, о которых нужно помнить.

Это самое важное отличие растений и грибов, о которых нужно помнить.

Это подводит нас ко второму отличию. Грибы не содержат хлорофилла, того зеленого вещества, которое придает растениям красивый зеленый цвет и помогает в фотосинтезе.

Следующее различие между растениями и грибами связано со способом их размножения. Как мы все знаем, размножение — одна из главных отличительных черт живого существа от неживого. Растения размножаются через пыльцу и семена.Однако грибы размножаются многочисленными спорами. У них нет пыльцы, плодов или семян.

Еще одно важное различие между ними касается способа их крепления. У всех растений есть система корней, которые прикрепляют растение к земле и помогают ему впитывать влагу. Однако, если вы присмотритесь к грибам очень внимательно, вы обнаружите, что они распространяют своего рода сеть из нитей на поверхности растения или на том, к чему они прикреплены. Это помогает им прикрепиться к своему хозяину. У грибов нет сложных корневых систем, стеблей или листьев.

Растения и грибы также играют разные роли во всей экологической системе. Растения преимущественно считаются производителями, потому что они производят пищу. Они создают биомассу в процессе фотосинтеза. Роль грибов прямо противоположная. Они разлагатели, расщепляющие биомассу. Представьте, какой была бы эта земля без этих занятых уборщиков — просто большой мусорный ящик, который никогда не убирали!

Наконец, клеточные стенки растений выстланы целлюлозой, а у грибов — из хитина — материала, который также встречается на экзоскелетах крабов, лобстеров и насекомых.

Резюме:

1. Растения содержат хлорофилл и могут производить себе пищу, грибы питаются другими, и они не могут производить себе пищу.

2. Растения размножаются семенами и пыльцой, грибы размножаются спорами

3. Растения имеют корни, стебель песчаные листья. У грибов есть только нити, которые прикрепляются к хозяину.

4. Растения являются продуцентами экосистемы, грибы — разрушителями.

5. Стенки клеток растений состоят из целлюлозы, а у грибов — из хитина.

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite

Purpa Mukherjee. «Разница между грибами и растениями». DifferenceBetween.net. 20 сентября 2009 г.

В чем разница между клетками растений и животных?

Клетки животных и растений имеют некоторые ключевые сходства и отмеченные различия. Понимание базовой клеточной структуры помогает понять, чем клетки отличаются друг от друга, и они действительно различаются во многом, поскольку клетки растений обеспечивают различные функции для растений, чем клетки животных для организма.

Растительные клетки имеют клеточные стенки.

Оба типа ячеек имеют сходные структурные элементы. Во-первых, они оба эукариотические, что означает, что у них есть определенное ядро. Ядро содержит хромосомы. Он защищен и окружен цитоплазмой, которая представляет собой водянистую или гелеобразную жидкость.Кроме того, оба типа клеток имеют клеточную мембрану, которая окружает клетку. Это позволяет клетке в большинстве случаев контролировать то, что может проникать в клетку, а что нет.

Клетки животных обычно имеют множественные маленькие вакуоли. Одно из основных различий между клетками животных и растений состоит в том, что они имеют клеточную стенку, состоящую из целлюлозы. Это помогает ячейке создавать внутри нее высокое давление без разрыва. Растительная клетка должна быть способна принимать большое количество жидкости посредством осмоса, не разрушаясь. У животной клетки такой клеточной стенки нет.Если вы начнете наполнять животную клетку слишком большим количеством дистиллированной воды или другой жидкости, она в конечном итоге лопнет.

У животной клетки такой клеточной стенки нет.Если вы начнете наполнять животную клетку слишком большим количеством дистиллированной воды или другой жидкости, она в конечном итоге лопнет.

Клетки растений также отличаются друг от друга, потому что они используют фотосинтез, чтобы скрыть солнечный свет в необходимой для растений еде.У них есть хлоропласты, у которых есть собственная ДНК, по существу управляющая работой хлоропластов.

Также растительные клетки при рассмотрении под микроскопом выглядят очень отличными от животных клеток из-за наличия большой вакуоли, которая существует в цитоплазме клетки. Обычно он занимает большую часть места в клетке, а мембрана клетки окружает его.Он содержит отходы, воду и питательные вещества, которые можно использовать или выделять по мере необходимости.

Обычно он занимает большую часть места в клетке, а мембрана клетки окружает его.Он содержит отходы, воду и питательные вещества, которые можно использовать или выделять по мере необходимости.

Клетки животных, с другой стороны, имеют небольшие вакуоли, а их может быть несколько. У них никогда не бывает большой одиночной вакуоли, занимающей большую часть места в клетках растений. Клетки растений часто имеют более правильную форму, если рассматривать их под микроскопом, в то время как клетки животных, как правило, сильно различаются по внешнему виду.

Различия между этими клетками более сложны, но основные различия существуют вышеупомянутыми способами. Подводя итог, оба типа клеток имеют ядро, цитоплазму и клеточную мембрану. Клетка растения имеет большую клеточную вакуоль, хлоропласты, клеточную стенку и правильную форму.Маленькие вакуоли, отсутствие клеточной стенки, разнообразная форма и отсутствие хлоропластов характеризуют варианты животных.

Подводя итог, оба типа клеток имеют ядро, цитоплазму и клеточную мембрану. Клетка растения имеет большую клеточную вакуоль, хлоропласты, клеточную стенку и правильную форму.Маленькие вакуоли, отсутствие клеточной стенки, разнообразная форма и отсутствие хлоропластов характеризуют варианты животных.