Тайна эвглены зеленой: растение, животное или простой организм?

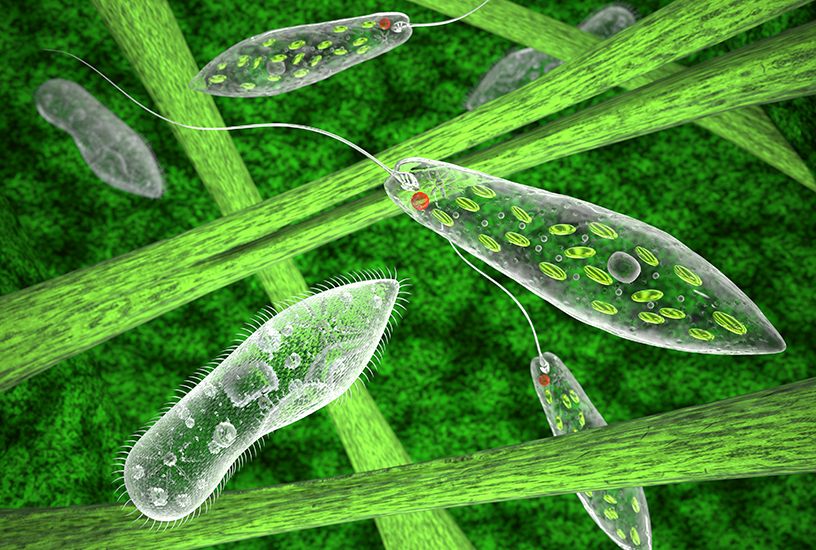

Повсюду нас окружают простейшие микроорганизмы. На слуху у большинства людей названия вроде «инфузория туфелька» или «амёба», но на самом деле одноклеточных микроорганизмов гораздо больше. Несмотря на те или иные различия, простейшие в основном похожи — как по модели питания, так и по строению, отличия, как правило, касаются только способа передвижения. Но есть один род микроорганизмов, который хоть и относят к простейшим, поскольку он состоит из одной клетки, но в то же время ему нельзя дать такую четкую классификацию. Ведь его представители отличаются тем, что сочетают в себе признаки РАСТЕНИЙ и ЖИВОТНЫХ. Это род эвглен.

Ученые до сих пор не могут определиться, к какому виду отнести эти микроорганизмы

Что такое эвглена зеленая

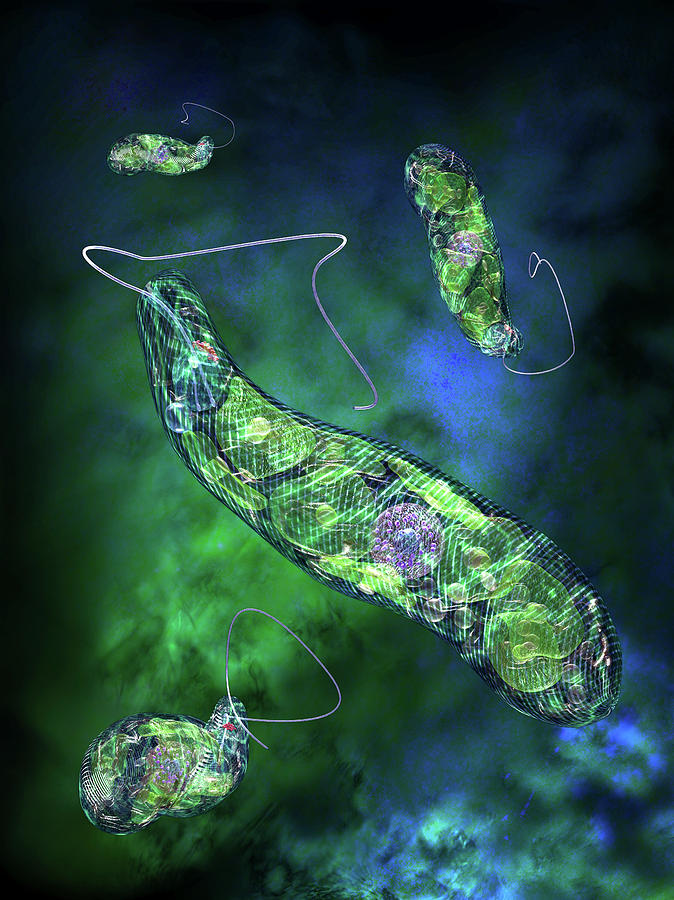

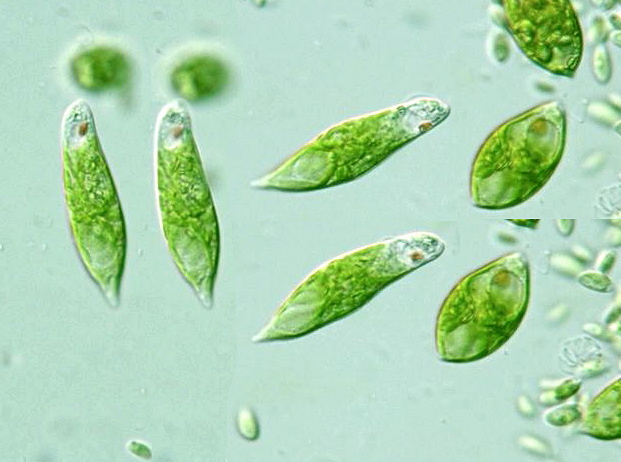

Эвглена зеленая — одноклеточный организм, представитель простейших, из рода эвглен. Размер клетки около 0,05 мм, поэтому невооруженным глазом увидеть ее трудно.

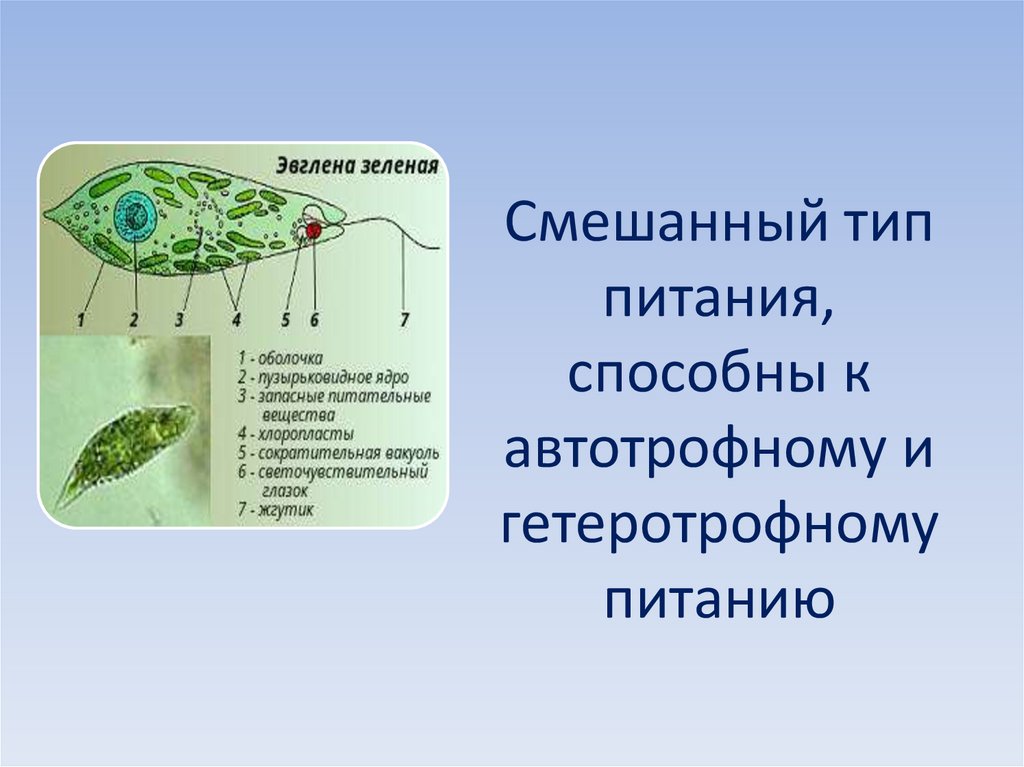

Для примера можно взять самого яркого представителя рода эвглен — эвглена зеленая. Ее клетка содержит хлорофилл, прямо как у растений, поэтому она может питаться за счет процесса фотосинтеза. А в темноте эвглена зеленая питается как животное — пожирая органику вокруг себя. При этом она очень активно передвигается, еще один признак, который роднит ее с животными.

Фотосинтез — процесс образования в клетках углеводов из углекислоты и воды с помощью света, который поглощает хлорофилл растений.

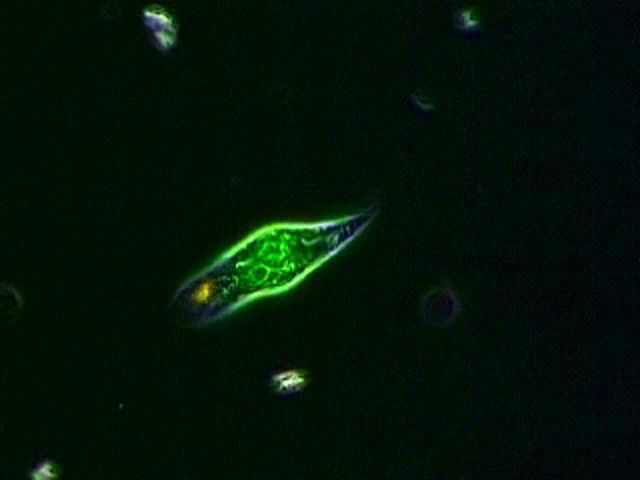

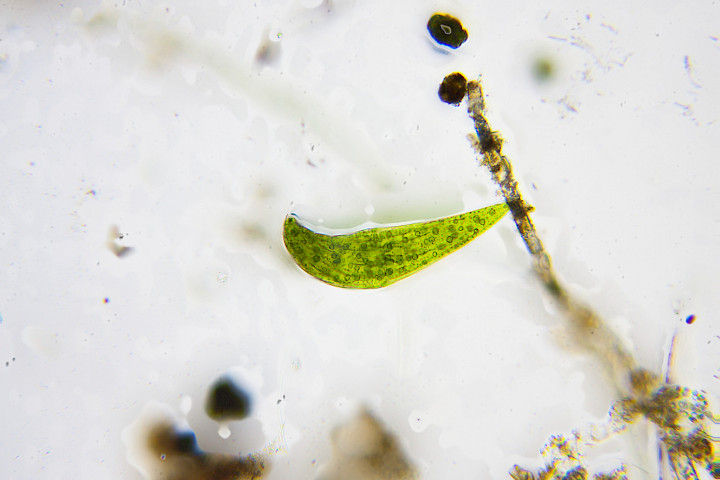

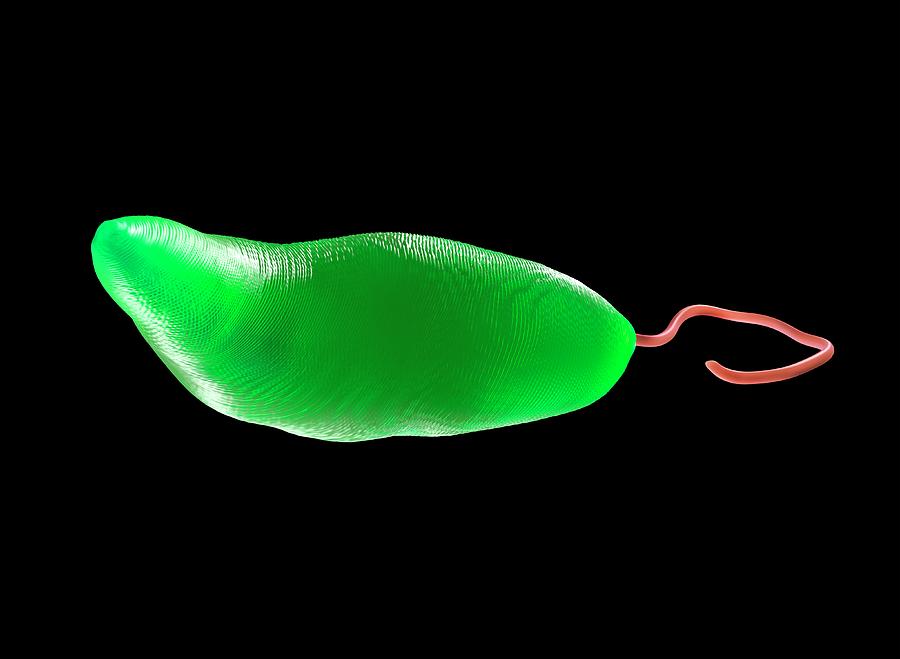

Эвглена зеленая под микроскопом

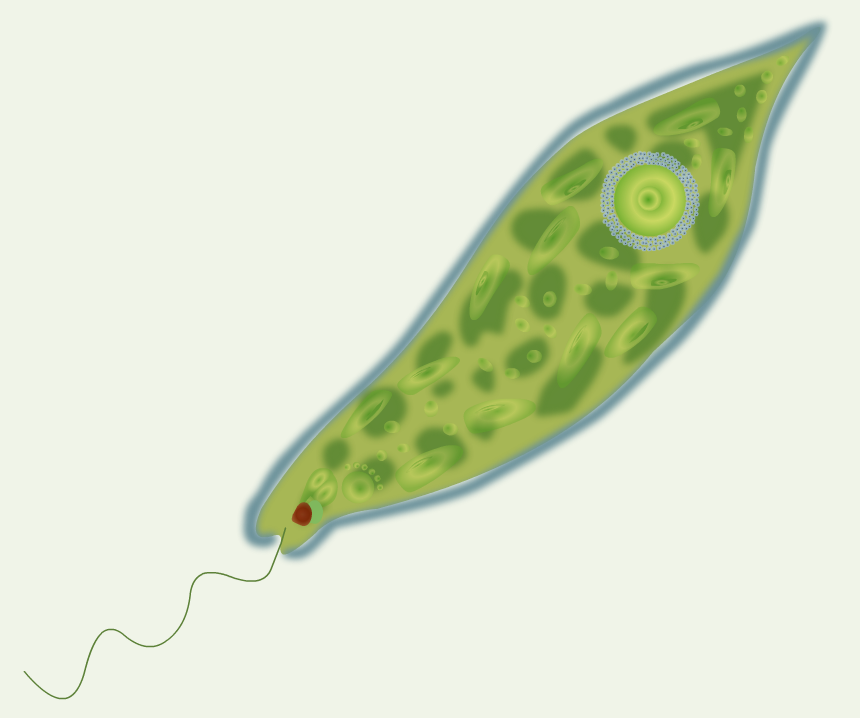

Эвглена имеет вытянутое тельце, на конце которого находится жгутик, с помощью него организм и передвигается. Жгутик ввинчивается в воду, при этом сама клетка крутится в другую сторону. Рядом со жгутиком у нее расположен клеточный рот для поглощения органической пищи. Кстати, жгутик тоже принимает в этом участие.

Эвглена зеленая отличается тем, что плывет в сторону света. Для этого в передней части клетки находится светочувствительное образование — глазок, имеющий красный цвет.

Где обитает эвглена зеленая?

Средой обитания эвглены считаются загрязненные пресные водоемы. Наверняка вы задавались вопросом «почему вода в болоте зеленая?» — такой оттенок вода приобретает как раз при сильном размножении эвглены зеленой. В таких водоемах для нее достаточно органической пищи, к тому же так эвглена остается на свету и может питаться за счет фотосинтеза — как растение.

В этой воде большая концентрация эвглены зеленой

Представители рода эвглен широко распространены в природе, они населяют пресноводные бассейны, пруды и озера. Эвглена может использовать фотосинтез и потребление органики как взаимозаменяемые и очевидно эквивалентные источники углерода и энергии. Полового размножения у эвглены не обнаружено.

Эвглена зеленая — растение или животное?

Среди ученых эвглена классифицируется частично как растение, частично как животное. В то же время официально она не относится ни к царству животных, ни к растениям. Согласно опросу vkontakte, многие считают, что это подвижное растение, но это не совсем так.

Эвглены принадлежат к группе одноклеточных организмов эвгленозои, которые содержат бесцветные и пигментированные организмы. Среди них есть осмотрофы, у которых нет органов для приема пищи и которые способны поглощать молекулы непосредственно из окружающей среды. Также сюда относятся паразиты и фаготрофы, которые охотятся и поглощают твердые частицы пищи, включая бактерии и другие одноклеточные организмы, живущие в этих средах.

Среди фаготрофов есть организмы, которые питаются бактериями, и эукариоты (клетки, содержащие ядра), которые питаются такими же эукариотами. Многие также способны к фотосинтезу.

Самая интересная часть эвглены — это глазное пятно. Глазное пятно на самом деле представляет собой глазок (стигма), очень чувствительный к свету. Это помогает эвглене находить солнечный свет для фотосинтеза.

Схема строения эвглены зеленой

На протяжении сотен лет зоологи считали эти удивительные организмы животными, а ботаники считали их растениями. Классификация в итоге привела к путанице, так как эвглена зеленая может есть пищу посредством гетеротрофии, как животные, а также посредством автотрофии, как растения. Поэтому она и зеленого цвета, так как содержит хлоропласты.

Классификация в итоге привела к путанице, так как эвглена зеленая может есть пищу посредством гетеротрофии, как животные, а также посредством автотрофии, как растения. Поэтому она и зеленого цвета, так как содержит хлоропласты.

Чем отличаются растения от животных

Вроде бы эвглена зеленая — не что иное, как самое настоящее растение. Но чтобы точно отнести ее к растениям, нужно вспомнить отличительные черты этих организмов.

- Растения не способы активно перемещаться в пространстве.

- Клетка растения обязательно покрыта веществом, которое называется целлюлозой, или клетчаткой.

- Растительная клетка откладывает запасные вещества в виде крахмала.

Эвглена зеленая не попадает ни под один из этих критериев. Во-первых, она активно перемещается с помощью жгутика. Во-вторых, у эвглены нет клеточной стенки, ее тельце может менять свою форму. В-третьих, у эвглены нет крахмала, она запасает сахар в форме особого вещества – парамилона. Кстати, это уникальное вещество, которое не обнаружено больше ни у одного живого организма.

Кстати, это уникальное вещество, которое не обнаружено больше ни у одного живого организма.

Получается, что единственное, чем эвглена зелёная похожа на растения — наличием хлорофилла. По этой же причине ее нельзя отнести к животным, поскольку ни одно животное не способно к фотосинтезу.

Эти спорные моменты заставляют выделить эвглену зеленую и все семейство эвглен в отдельное царство, отличное от растений и животных. Несмотря на это, в общепринятой классификации эвглена зеленая по-прежнему является простейшим (одноклеточным организмом). Но не исключено, что в ближайшем будущем эта классификация будет доработана.

По материалам hi-news

Батрахоспермум № 37(99) – Палеоколористика — The Batrachospermum Magazine

Эволюция всего происходит от черно-белого к цветному. Зрение сначала базировалось на различении лишь света и темноты, как у простейших организмов (пример – глазок, или стигма, эвглены зеленой), потом появились специфические фоторецепторы – колбочки, воспринимающие световые волны различной длины. Первая цветная фотография была сделана в 1861 году, ей предшествовали десятилетия черно-белых снимков (с 20-х годов XIX века). Кино появилось в 1895 году, и только спустя 40 лет стали выходить цветные фильмы. Телевидение тоже не сразу цветным стало – в 50-х годах XX века.

Первая цветная фотография была сделана в 1861 году, ей предшествовали десятилетия черно-белых снимков (с 20-х годов XIX века). Кино появилось в 1895 году, и только спустя 40 лет стали выходить цветные фильмы. Телевидение тоже не сразу цветным стало – в 50-х годах XX века.

В черно-белые эры всех эволюций оставалось лишь гадать, домысливать натуральные цвета предметов на фото- и видеоизображениях, и даже эвглену порой одолевают сомнения, а действительно ли она зеленая. Примерно в таком же положении еще лет десять назад были палеонтологи – сказать наверняка, какой окрас был свойствен вымершим животным, было невозможно, поскольку в костях не записана информация о цвете кожи или роговых покровов. Все реконструкции поэтому основывались исключительно на фантазии авторов, слегка приправленной здравым смыслом.

О чем рассказали сосисочки динозавров

Дело сдвинулось с мертвой точки в 2008 году, когда в окаменелых перьях нижнемеловой (около 100 млн лет назад) птицы из Бразилии датчанин Якоб Винтер, в ту пору аспирант Йельского университета (США), идентифицировал меланосомы – клеточные органеллы, содержащие меланины и другие пигменты (Vinther et al. , 2008). Точнее, это были их каркасы, образованные застывшими меланинами после разрушения самих органелл. Эти «сосисочки» ученые раньше принимали за древние бактерии, жующие перья несчастной птицы. Но что за привереды были эти бактерии, если их находили исключительно на темных участках перьев? Точку поставил сравнительный анализ с привлечением перьев современных птиц – на их темных участках тоже обнаружились «сосиски», и это были меланосомы.

, 2008). Точнее, это были их каркасы, образованные застывшими меланинами после разрушения самих органелл. Эти «сосисочки» ученые раньше принимали за древние бактерии, жующие перья несчастной птицы. Но что за привереды были эти бактерии, если их находили исключительно на темных участках перьев? Точку поставил сравнительный анализ с привлечением перьев современных птиц – на их темных участках тоже обнаружились «сосиски», и это были меланосомы.

Поскольку пигментация меланосом и их форма связаны друг с другом, то по форме древних меланосом можно понять, какая окраска была присуща тем или иным участкам ископаемых перьев или щетинок-протоперьев. Конечно, с разумным допущением, что меланосомы со временем не сильно деформировались.

И вот уже в начале 2010 года вышла научная статья китайских специалистов с результатами первой реконструкции такого рода (Zhang et al. , 2010). Учеными был восстановлен фрагментарный окрас древней птицы Confuciusornis, а также динозавров Sinornithosaurus и Sinosauropteryx, живших в Китае в меловом периоде, примерно 125 млн лет назад. У первых двух под микроскопом обнаружились вытянутые эумеланосомы, отвечающие за черно-серый цвет, и округлые феомеланосомы, обеспечивающие рыжевато-коричневые оттенки. У синозавроптерикса в протоперьях нашлись только феомеланосомы: где их много – там динозавры были рыжее, а где они отсутствовали – там, вероятно, было белым-бело. Хвосты, например, были полосатыми, заверили ученые (см. иллюстрацию на обложке).

, 2010). Учеными был восстановлен фрагментарный окрас древней птицы Confuciusornis, а также динозавров Sinornithosaurus и Sinosauropteryx, живших в Китае в меловом периоде, примерно 125 млн лет назад. У первых двух под микроскопом обнаружились вытянутые эумеланосомы, отвечающие за черно-серый цвет, и округлые феомеланосомы, обеспечивающие рыжевато-коричневые оттенки. У синозавроптерикса в протоперьях нашлись только феомеланосомы: где их много – там динозавры были рыжее, а где они отсутствовали – там, вероятно, было белым-бело. Хвосты, например, были полосатыми, заверили ученые (см. иллюстрацию на обложке).

Sinosauropteryx prima словил ящерку, вот бандит! Иллюстрация: Robert Nicholls.

Sinosauropteryx prima словил ящерку, вот бандит! Иллюстрация: Robert Nicholls.Позднее синозавроптерикс был дополнительно исследован научной группой Винтера. В той относительно недавней работе морда динозавра приобрела «бандитскую маску» для защиты глаз от яркого солнечного света путем поглощения бликов темными протоперьями. Такая адаптация могла пригодиться динозавру на открытых пространствах, как и резкие переходы светлых тонов в темные, служившие целям камуфляжа. А длинным полосатым хвостом он мог вилять во время бега, чем отвлекал хищников от остального тела, или же делал его менее заметным на ландшафтах китайской провинции Ляонин во времена раннего мела (Smithwick et al., 2017).

В принципе, даже не имея окаменевшего пигмента, можно судить о его былом присутствии по характерным химическим элементам. Например, рентгеновские лучи позволили другой группе ученых обнаружить медь в окаменелых останках древних птиц, включая конфуциусорниса (Wogelius et al., 2011). А медь может служить маркером эумеланина, и это также является шагом на пути к определению истинного облика древних тварей.

Благодаря новым методикам реконструкции посыпались одна за другой. Первым динозавром, для которого был вычислен цвет оперения на всем теле, стал мелкий крылатый троодонтид Anchiornis huxleyi из Китая юрского периода, около 160 млн лет назад. По 29 образцам протоперьев удалось восстановить окрас с точностью 90%, доложила американо-китайская научная группа, включавшая Якоба Винтера (Li et al., 2010), буквально через неделю после публикации коллег о фрагментарной окраске меловых китайских находок. А ежели кто сомневался в том, что ученые имеют дело именно с меланосомами, а не с бактериями, то есть исследование, в котором доказывается присутствие эумеланина в ассоциации с этими сосисковидными структурами в перьях анхиорниса (Lindgren et al. , 2015).

, 2015).

Раз уж такие дела, было бы грехом смертным не взяться за определение окраски самого археоптерикса. Тем более что первым для науки образцом его стал отпечаток пера из поздней юры Германии, описанный под именем Archaeopteryx lithographica в 1861 году. Исследовав этот 150-миллионолетний отпечаток, ученые обнаружили эумеланосомы (Carney et al., 2012)! Так что вскоре появились иллюстрации, на которых археоптерикс предстает полностью черным господином, хищно поглощающим вселенские фотоны, хотя изучены были лишь отдельные участки единственного пера. Впрочем, позднее с помощью других методов удалось уточнить, что черными перья археоптерикса были только на кончиках и по краям, а основная часть их была светлой (Manning et al., 2013).

Microraptor gui были иссиня-черными и на конце хвоста носили два тонких пера – явно не для аэродинамики, но, возможно, для красоты. Иллюстрация: Jason Brougham.

А вот четырехкрылый динозавр Microraptor gui, живший в Китае 125 млн лет назад, оказался черным как смоль, да еще и переливался радужно, как лужа бензина. К такому выводу специалисты пришли на основании того, что его меланосомы по форме и расположению аналогичны обнаруживаемым у современных птиц с блестящими перьями (Li et al., 2012). И поскольку птицы с подобным оперением ведут дневной образ жизни, от гипотезы о ночных охотах микрораптора пришлось отказаться. Возможно, иризация добавляла ему очки, когда доходило до амурных игр. В конце концов, она придавала готичным одеяниям нотку раннемелового гламура – а это стильненько.

Caihong juji предается радужным мечтам о поденках в провинции Хэбэй (Китай) 161 млн лет назад. Иллюстрация: Zhao Chuang.Переливался на солнышке и позднеюрский птицеподобный динозаврик Caihong juji, чей скелет с отпечатками мягких тканей и перьев были описаны совсем недавно (Hu et al., 2018). «Радуга с гребешком» – так переводится с китайской латыни имя этого красавца. Помимо меланосом как у микрораптора, намекающих на блестяще-черный окрас тулова, хвоста и крыльев, на голове и груди цайхуна обнаружились меланосомы как у колибри, придающие перьям радужный лоск. Это древнейшая находка подобных меланосом в ископаемой летописи. У современных птиц такие меланосомы, как правило, полые внутри, приплюснутые и куда более вариабельные по форме, нежели плотные меланосомы черных, серых и бурых перьев (Norden et al., 2018).

Помимо меланосом как у микрораптора, намекающих на блестяще-черный окрас тулова, хвоста и крыльев, на голове и груди цайхуна обнаружились меланосомы как у колибри, придающие перьям радужный лоск. Это древнейшая находка подобных меланосом в ископаемой летописи. У современных птиц такие меланосомы, как правило, полые внутри, приплюснутые и куда более вариабельные по форме, нежели плотные меланосомы черных, серых и бурых перьев (Norden et al., 2018).

Каких еще рептилий помогли раскрасить меланосомы

Пока что речь шла только о тероподах – хищных динозаврах, к которым в том числе принадлежали и предки птиц. Но не только тероподы становились предметом изучения «палеоколористики» за десять лет существования этой области палеонтологии. Одним из самых масштабных исследований древнего окраса стала работа с останками раннемелового цератопса Psittacosaurus из Китая (Vinther et al., 2016). Это был небольшой растительноядный динозавр с щеткой длинных нитевидных протоперьев на хвосте, он жил около 120 млн лет назад. И судя по всему, жил в лесу.

И судя по всему, жил в лесу.

Анализ распределения меланосом на окаменевшей коже пситтакозавра показал, что снизу он был светлее, сверху – темнее, грудь тоже была темной, что подтверждает его заднелапое хождение, а морда вообще темнющей. При этом граница между светлой и темной кожей размыта, что характерно для рассеянного освещения, как в густом лесу, а не на открытой местности, где окрас у животных чаще контрастный (вспомним синозавроптерикса). В целом окрас пситтакозавра мог служить ему для камуфляжа пред лицом хищных тероподов, предполагают ученые.

Черепаха, ихтиозавр и мозазавр неплохо загорели. Иллюстрация: Stefan Sølberg.Любопытные данные были получены и для морских ископаемых рептилий, в чьей коже также сохранились меланосомы. Эумеланина на их телах было много! Меловой хищник мозазавр (86 млн лет) и эоценовая кожистая черепаха (55 млн лет) были очень темными на верхней стороне тела, как и многие современные обитатели океана, которые греются на поверхности и нуждаются в защите от ультрафиолета. А юрский ихтиозавр (190 млн лет) оказался темным целиком – прямо как кашалот! Возможно, такой окрас помогал ему максимально эффективно поглощать солнечную энергию на поверхности и не менее успешно скрываться во мраке пучины (Lindgren et al., 2014).

А юрский ихтиозавр (190 млн лет) оказался темным целиком – прямо как кашалот! Возможно, такой окрас помогал ему максимально эффективно поглощать солнечную энергию на поверхности и не менее успешно скрываться во мраке пучины (Lindgren et al., 2014).

Впрочем, меланины – это лишь часть биологической палитры. У многих животных есть и другие пигменты, например каротиноиды, вот только их молекулы менее стабильны, и в ископаемом виде обнаружить их сложно. Но возможно. Палеобиолог Мария Макнамара из Университета Колледж Корк (Ирландия) рассмотрела следы каротиноидов в минерализованной коже миоценовой змеи, жившей в Испании 10 млн лет назад.

У рептилий за цвет отвечают три типа клеток: меланофоры с черными меланинами; ксантофоры с красными, оранжевыми и желтыми каротиноидами; и иридофоры с кристалликами, рассеивающими свет. Комбинация меланофоров с ксантофорами или иридофорами дает зеленый окрас. У каждого типа клеток своя форма, размер и расположение. Сочетания этих клеток на теле древней змеи позволили определить, что кожа ее пестрила черным и зеленым, переливаясь на свету, а брюшная сторона оставалась бледной как смерть (McNamara et al. , 2016).

, 2016).

Рейвы эоценовой эпохи

Итак, помимо пигментной окраски в итоговое восприятие внешности существенный вклад вносят и оптические эффекты. Интерференция, дифракция, рассеивание волн определяют окраску структурную, и она, как мы убедились на примере микрораптора и змеи, тоже может быть выявлена при работе с ископаемыми животными. В том числе и с насекомыми. Так, в 2011 году Мария Макнамара обнаружила на отпечатке древнего мотылька из окрестностей Месселя (Германия) чешуйки с сохранившейся структурой, благодаря которой стало возможным установить, что, живи мы 47 млн лет назад, мы видели бы насекомое вот таким:

Эоценовый мотылек из Месселя, реконструкция и исходный отпечаток.Окраска, в свою очередь, может кое-что рассказать о поведении и образе жизни древних обитателей нашей планеты, особенно если привлечь в помощь современные паттерны. Например, некоторые дневные пестрянки из подсемейства Procridinae, к которому предположительно относился и этот мотылек, накапливают в организме цианиды (соли синильной кислоты), что делает их несъедобными для прожорливых врагов. Своей яркой окраской они предостерегают хищников от покушения, пока мирно сосут нектар или просто отдыхают. Другая функция – маскировка в лесной среде: даже такие ядовитые оттенки малозаметны на фоне листвы. Выходит, подобная бифункциональность у чешуекрылых возникла около 50 млн лет назад, пишут ученые (McNamara et al., 2011).

Своей яркой окраской они предостерегают хищников от покушения, пока мирно сосут нектар или просто отдыхают. Другая функция – маскировка в лесной среде: даже такие ядовитые оттенки малозаметны на фоне листвы. Выходит, подобная бифункциональность у чешуекрылых возникла около 50 млн лет назад, пишут ученые (McNamara et al., 2011).

И все-таки ископаемая бабочка вышла чересчур уж яркой по сравнению с нашими современницами. Возможно, мы недооцениваем цветовое разнообразие древней природы и кислотные оттенки в принципе были характерны для нее, по крайней мере в эоцене – этаких «90-х годах» третичного периода. Вполне может статься, что бабочки в ту пору обожали летать на модные рейверские вечеринки и специально отращивали себе крылья кричащих тонов, чтобы привлекать внимание экстази-мотыльков. А компанию им могли составлять жуки из предыдущей работы йельских исследователей:

Кислотные жуки отдыхают на афтепати в эоценовых глинах.Не стоит думать, что все это началось в кайнозое: недавно выяснилось, что уже ранние бабочки по всей Евразии прибегали к структурной окраске еще в юрском периоде, 180 млн лет назад (Zhang et al. , 2018). Причем морфология чешуек на их крыльях напоминала современных примитивных чешуекрылых из семейства первичных зубатых молей (Micropterigidae). Совершенно иную морфологию демонстрируют чешуйки представителей выделенного в 2017 году отряда Tarachoptera, родственного бабочкам (Lepidoptera) и ручейникам (Trichoptera), – эти насекомые тоже умели блестеть и блистать, что видно на примере вот этого золотистого образца Kinitocelis brevicostata из бирманского янтаря мелового периода, 99 млн лет:

, 2018). Причем морфология чешуек на их крыльях напоминала современных примитивных чешуекрылых из семейства первичных зубатых молей (Micropterigidae). Совершенно иную морфологию демонстрируют чешуйки представителей выделенного в 2017 году отряда Tarachoptera, родственного бабочкам (Lepidoptera) и ручейникам (Trichoptera), – эти насекомые тоже умели блестеть и блистать, что видно на примере вот этого золотистого образца Kinitocelis brevicostata из бирманского янтаря мелового периода, 99 млн лет:

Что же касается пигментной окраски, Макнамара одно время критиковала методику своего коллеги Винтера (тогда они оба работали в Бристольском университете Великобритании). Ее научная группа сымитировала процесс фоссилизации, поместив современные перья в автоклав с большим давлением и температурой, и меланосомы в них скукожились. А значит, реконструкции по ним могут быть неточны (McNamara et al., 2013). Однако скукожились они пропорционально, сохранив форму – а именно она важна для различения меланосом с разными пигментами.

А значит, реконструкции по ним могут быть неточны (McNamara et al., 2013). Однако скукожились они пропорционально, сохранив форму – а именно она важна для различения меланосом с разными пигментами.

Впрочем, пожелания Макнамары были учтены в последовавшем исследовании Винтера и коллег. Ученые тоже постарались воспроизвести условия фоссилизации в автоклаве и проследили, какие изменения претерпевают в этих условиях молекулы меланинов. Полученные модифицированные меланины сравнили с молекулами, найденными в ископаемых останках, и обнаружили схожие подписи (Colleary et al., 2015). То есть молекулы те – действительно ископаемые меланины, а не испражнения бактерий или еще какая дрянь. И для определения окраски древних существ метод Винтера еще как годится.

Эоценовые летучие мыши Palaeochiropteryx выглядели как их современные родственники. Иллюстрация: Obsidian Soul.И чтобы метода не залеживалась понапрасну, ее применили к находкам эоценовых летучих мышей Palaeochiropteryx и Hassianycteris, обитавших на территории Германии 49 млн лет назад. Мышульки оказались коричневыми, похожими на современных. Это первые ископаемые млекопитающие, для которых стала известна прижизненная окраска, и это очередная веха в истории обретения цвета объектами палеонтологии.

Мышульки оказались коричневыми, похожими на современных. Это первые ископаемые млекопитающие, для которых стала известна прижизненная окраска, и это очередная веха в истории обретения цвета объектами палеонтологии.

Знания о натуральной окраске древних животных – это не просто прихоть педантичных ученых-эстетов. Как уже говорилось выше, по окрасу можно судить об их образе жизни и поведении. Так, микрорапторы были гламурными дневными рептилиями, а палеохироптериксы – скромными ночными зверушками, которые вряд ли посещали эоценовые рейвы, разве что ради того, чтобы полакомиться их завсегдатаями.

Окраска может давать и подсказки о путях эволюции, которыми древние бестии проследовали к современным формам. «Я бы очень хотела увидеть вымерших родственников жирафов, у жирафов ведь такой особенный окрас», – мечтает Кейтлин Коллери, первый автор научной статьи о летучих мышах. Остается надеяться, что когда-нибудь палеонтологи отыщут отпечатки жирафьих предков, напичканные меланосомами и хромосомами.

Остается надеяться, что когда-нибудь палеонтологи отыщут отпечатки жирафьих предков, напичканные меланосомами и хромосомами.

Текст: Виктор Ковылин. Иллюстрация на обложке: Chuang Zhao, Lida Xing

Все права на данный текст принадлежат нашему журналу. Убедительная просьба не копировать его в соцсети или куда-либо еще без договоренности с редакцией. Если хотите поделиться информацией с вашими подписчиками, можно использовать фрагмент и поставить активную ссылку на этот номер – мы будем рады. И конечно, будем очень признательны за любую поддержку нашего проекта. С уважением, Батрахоспермум.

Вас также могут заинтересовать статьи:

Как мезозойские динозавры выглядели в жизни

Харлемский археоптерикс оказался китайским пришельцем

Палеокашрут: кошерные ископаемые

Почему в аквариуме мутнеет вода

Им нет числа, и основная их задача – размножение. Если вы создадите им подходящие условия, они размножатся в огромных количествах. В короткий срок вода в аквариуме станет мутной и приобретет неприятный запах. Но это не самое страшное. Основная опасность исходит из того, что они потребляют кислород, и рыбам остается только задохнуться. А еще они выделяют в воду продукты своего метаболизма, которые являются ядом для прочих обитателей водоема. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о бактериальной вспышке в аквариуме.

В короткий срок вода в аквариуме станет мутной и приобретет неприятный запах. Но это не самое страшное. Основная опасность исходит из того, что они потребляют кислород, и рыбам остается только задохнуться. А еще они выделяют в воду продукты своего метаболизма, которые являются ядом для прочих обитателей водоема. Как вы уже, наверное, догадались, речь идет о бактериальной вспышке в аквариуме.

Разделяют три основных причины почему аквариум мутнеет:

- механическая муть;

- позеленение воды;

- бактериальная вспышка.

Механическая муть в воде может появиться при запуске аквариума, в результате резкой заливки воды на плохо промытый грунт. Второй вариант, это резкие движения сачка (при отлове рыб), которые могут поднять муть со дна или стенок аквариума. Такая муть не представляет опасности и не требует особого вмешательства. Через некоторое время она осядет сама по себе, а вода приобретет былую прозрачность.

Через некоторое время она осядет сама по себе, а вода приобретет былую прозрачность.

Обычно в жаркую пору года в аквариуме может случиться резкое позеленение воды с полной потерей прозрачности. Вопрос о том, почему помутнела вода в аквариуме, в таком случае имеет простой и однозначный ответ: это резкое размножение одноклеточной водоросли эвглены зеленой. Это явление не представляет опасности ни для растений, ни для рыб, но очень неприятно в плане эстетического восприятия.

Причины вспышки следующие:

- много света;

- повышенная температура воды;

- мало кислорода.

Устранив любую из вышеперечисленных причин (а лучше все три), вы приведете аквариум в норму.

Бактериальная вспышкаМы умышленно оставили этот пункт под конец нашего повествования, в надежде на то, что вы уже немного подготовлены для понимания главных принципов борьбы за биологическое равновесие.

Бактерии присутствуют везде, в том числе и в аквариуме. Бывают случаи, когда у них появляется большое количество корма в виде любых органических остатков. Это может быть излишек рыбьего корма, останки погибшей рыбы, части растений или накопления продуктов жизнедеятельности рыб в грунте.

Для быстрого размножения, кроме корма им нужна благоприятная температура воды и большое количество кислорода. Наличие эти трех факторов – вот почему в аквариуме быстро мутнеет вода и вспышка размножения бактерий вам обеспечена.

Несколько капель воды с бактериальной вспышкой аквариума под микроскопомДля профилактики подобных явлений есть только один путь. Вы не можете существенно снизить температуру в аквариуме или лишить его кислорода. Значит, позаботьтесь о своевременном удалении всех органических загрязнений. Это станет гарантией чистой и прозрачной воды в вашем водоеме.

Вы не можете существенно снизить температуру в аквариуме или лишить его кислорода. Значит, позаботьтесь о своевременном удалении всех органических загрязнений. Это станет гарантией чистой и прозрачной воды в вашем водоеме.

Мы уже выяснили, из-за чего мутнеет вода в аквариуме, и как предупредить это явление. Но, что делать, если подобное все же произошло. Первым делом, необходимо обезопасить обитателей аквариума от вредных последствий. Необходимо дать им кислород и убрать продукты метаболизма бактерий. Отсюда следует усиленная продувка, фильтрация и подмена части воды.

Не стремитесь менять как можно больше воды. Вполне достаточно 20% от общего объема.

Рыбы в безопасности, теперь нужно избавиться от этой армии бактерий, как можно скорее. Как? Очень просто. Мы лишим их пищи. Если, в условиях усиленной продувки, поднять температуру воды в аквариуме на несколько градусов (в пределах нормы), мы получаем идеальные условия для размножения бактерий, и они этим мгновенно воспользуются. Результатом станет поедание остатков их корма и гибель всей колонии от голода

Результатом станет поедание остатков их корма и гибель всей колонии от голода

Необходимо отметить, что метод этот прост и не требует затрат, но занимает определенное время. Поэтому, если вода в аквариуме быстро мутнеет и вам нужно избавиться от бактерий в короткое время, вы можете воспользоваться фирменными лекарствами, которые вам предложат в любом хорошем специализированном магазине. Здесь главное не нарваться на подделку и не превысить дозу. Об использовании таких препаратов, в каждом конкретном случае, вам расскажут опытные консультанты.

Одно из наиболее эффективных средств против помутнения воды являются специальные УФ светильники. Эти приборы оснащены ультрафиолетовой лампой, излучение которой уничтожает ДНК бактерий и микроорганизмов таких как эвглена (виновник зеленой воды).

Но такая процедура уничтожает и полезных соседей, поэтому тут важна правильная схема подключения.

Вода после очистки ультрафиолетом должна пройти через биологический фильтр, где снова насытится полезными бактериями перед попаданием в аквариум.

Этот метод более дорогостоящий, но очень эффективный и абсолютно безопасный. Для открытых водоемов без таких светильников вообще не обойтись, так как невозможно убрать главную причину – постоянное жарящее солнце.

Во всех остальных случаях мы рекомендуем устранять сначала причины помутнений. Только лишь в случае, когда вода быстро мутнеет и нужно срочно это исправить, стоит прибегать к вышеперечисленным методам: добавление аквариумной химии и использование УФ светильников.

УФ стерилизатор для аквариума и пруда Aqua Medic Helix Max 55 Вт

Распродажа Продаваемый товар

17,709 грн15,938 грн9,399 грн

УФ стерилизатор для аквариума Aqua Medic Helix Max 2.

0 36 Вт

0 36 Вт9,278 грн

УФ стерилизатор для аквариума Aqua Medic Helix Max 2.0 18 Вт

7,141 грн

УФ стерилизатор для аквариума и пруда JBL ProCristal UV-C 36 Вт

6,825 грн

УФ стерилизатор для аквариума Aquael STERILIZER UV AS 11 Вт

6,610 грн

А Вам пришлось уже столкнуться с этой проблемой? Как Вы решили ее? Делитесь своим опытом в комментариях!

Статьи по теме:

Фотоассимиляция ацетата облигатным фототрофным штаммом Euglena gracilis.

- DOI:10.1111/J.1550-7408.1967.TB02014.X

- ID корпуса: 27619952

@article{Cook1967PhotoassimilationOA,

title={Фотоассимиляция ацетата облигатным фототрофным штаммом Euglena gracilis. },

автор={Джеймс Р. Кук},

journal={Журнал протозоологии},

год = {1967},

объем={14 3},

страницы={

382-4

}

}

},

автор={Джеймс Р. Кук},

journal={Журнал протозоологии},

год = {1967},

объем={14 3},

страницы={

382-4

}

} - Дж. Р. Кук

- Опубликовано 1 августа 1967 г.

- Биология, наука об окружающей среде

- Журнал протозоологии

СИНТАКСИС. Светозависимое включение ацетата происходит у облигатного фототрофного штамма Euglena gracilis (штамм L). Ассимиляция происходит во все основные биохимические фракции. Ацетат не индуцирует работу обходного пути глиоксилата, как у гетеротрофных штаммов; он также не стимулирует потребление кислорода. Ацетат не заменит CO2 при фототрофном росте. Ряд проверенных источников углерода не поддерживал рост в темноте, а глюкоза не включалась и на свету…

См. в PubMed

doi.org

Метаболизм ацетата облигатным фототрофным штаммом Pandorina morum1 нерастворимая фракция была сильно ограничена во всех условиях.

Метаболомика выявила фотосинтетическую активность и метаболические характеристики Euglena gracilis в автотрофных и миксотрофных условиях.

- Gan Gu, Dong Ou, Xianrui Liang

Науки об окружающей среде

Всемирный журнал микробиологии и биотехнологии

- 2022

Фотосинтетические, вастрофические и метаболические условия исследованы и смешаны. Автотрофные простейшие (АП) получили большую биомассу (около 33%…

Рост Parietochloris incisa на различных органо-углеродных субстратах

- H. Tababa, Seishiro Hirabayashi, K. Inubushi

Машиностроение

- 2012

Результаты этого исследования ясно демонстрируют способность этой микроводоросли использовать глюкозу в качестве источника углерода для своего роста и открывают новые горизонты для разработки технологии массового культивирования P. incisa для производства арахидоновой кислоты. при миксотрофном и гетеротрофном возделывании.

Роль растворенного органического материала в питании и выживании морских динофлагеллят

Некоторые негетеротрофные фитопланктеры способны фотоассимилировать экзогенный растворенный органический углерод, и было высказано предположение, что они могут использовать такой материал в качестве сырья для фотосинтеза. .

.

Гетеротрофные культуры микроводорослей: метаболизм и потенциальные продукты.

- Octavio Perez-Garcia, Froylán M E Escalante, L. de-Bashan, Y. Bashan

Biology

Water research

- 2011

PHOTOASSIMILATION OF 14C‐ACETATE BY ULVA LACTUCA 1

- Eldon R , Gemmill, Raymond A. Galloway

Химия

- 1974

Исследование влияния света на поглощение меченого 14C ацетата, глюкозы, α-кетоглутарата, маннита и глицина в Ulva lactuca var.

Изучение летучих жирных кислот как единственного источника углерода при накоплении липидов миксотрофными микроводорослями возможная альтернатива для снижения затрат на производство биомассы микроводорослей, поскольку она не требует добавления дорогостоящих углеводов в культуральную среду.

ГЛАВА 1 – ФЕРМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

- S. Kitaoka, Y. Nakano, K. Miyatake, A.

Yokota

Yokota Биология

- 1989

Фотоассимиляция органических соединений.

В этой главе основное внимание будет уделено последней группе организмов, поскольку фотосинтезирующие бактерии, сине-зеленые цианофитовые и эукариотические водоросли отличаются друг от друга составом и организацией их фотосинтетически активного аппарата.

Поглощение и утилизация органического углерода водорослями: эссе по сравнительной биохимии*

ПОКАЗАНЫ 1–10 ИЗ 13 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантность Наиболее влиятельные статьиНедавность

Метаболизм глюкозы и ацетата у Euglena.

В адаптированных клетках Euglena gracilis штамма Z клетки, культивированные в неорганической среде с глюкозой в качестве источника углерода и энергии, отличаются от клеток, выращенных на ацетате, и в адаптированных клетках глюкоза не стимулирует дыхание выше эндогенного уровня.

Регуляция фотосинтетической способности Chlamydomonas mundana.

- G. Russell, M. Gibbs

Биология

Физиология растений

- 1966

Описана система регуляции в клетках облигатно фотосинтетических и фотоламотрофных зеленых водорослей реакции переноса электронов не изменяются при различных условиях роста.

Светоиндуцированная синхронность деления у Euglena gracils var. бациллы.

- Дж. Р. Кук, Т. В. Джеймс

Науки об окружающей среде

Экспериментальные исследования клеток

- 1960

EUGLENA GRACILIS IN SYNCHRONOUS DIVISION. II. СКОРОСТЬ БИОСИНТЕЗА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- Дж. Р. Кук

Биология

- 1961

Предполагается, что запасные продукты синтезируются со средней скоростью роста, дополняющей синтез белка в сухом состоянии, таким образом, что клетка в световой период описана.

НАЛИЧИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОЦИТРАТЛИАЗЫ В ВОДОРОСЛЯХ.

Окислительный метаболизм Euglena.

Измерение белка с помощью фенольного реагента Фолина.

PARTIAL PHOTO-REPRESSION OF THE GLYOXYLATE BY-PASS IN EUGLENA

- J. R. Cook, M. Carver

Chemistry

- 1966

INFLUENCE OF LIGHT ON ACETATE UTILIZATION IN GREEN EUGLENA

- J. R. Cook

Биология

- 1965

Euglena gracilis в синхронном разделении I. Характеристики сухой массы и объема

- J. R. Cook

Биология

- 1961

ПАРТИЧЕСКОЕ ФОТО-ТРЕСПРЕДЕЖДЕНИЕ ГЛИЗАННОГО ГЛИЗАКИЛА В Эйлене | Физиология растений и клеток

Фильтр поиска панели навигации Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Дж. Р. Кук,

Р. Кук,

Дж. Р. Кук

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

МЭРИ КАРВЕР

МЭРИ КАРВЕР

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Физиология растений и клеток , том 7, выпуск 3, 19 сентября66, страницы 377–383, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a079189

Опубликовано:

01 сентября 1966 г.

История статьи

Получено:

25 марта 1966 г.

Опубликовано:

01 сентября 1966 г.

Фильтр поиска панели навигации Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Физиология растений и клетокЭтот выпускМолекулярная и клеточная биологияНауки о растениях и лесоводствоКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Добавление экзогенного ацетата или этанола к автотрофным культурам штамма Z Euglena gracilis вызывает образование глиоксилатного обхода.

Видимый свет снижает активность малатсинтазы в зелени Euglena примерно на 50%. Такой эффект не был обнаружен у постоянно обесцвеченного мутанта.

Активность аконитазы аналогична активности малатсинтазы, но активность изолимонной дегидрогеназы постоянна при всех исследованных условиях.

Потребление кислорода пропорционально активности малатсинтазы и аконитазы, но не активности изолимонной дегидрогеназы.

Результаты аналогичных исследований с другими субстратами для роста (пируват, малат, сукцинат) позволяют предположить, что часть кислорода, потребляемого C 2 -выращенным Euglena , может быть не связана с производством энергии.

Этот контент доступен только в формате PDF.

© Oxford University Press

© Oxford University Press

Раздел выпусков:

Статьи

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Вход с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Вход через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи, в которой выполнен вход, и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Кратковременный доступ

Чтобы приобрести краткосрочный доступ, войдите в свою учетную запись Oxford Academic выше.

У вас еще нет учетной записи Oxford Academic? регистр

ЧАСТИЧНАЯ ФОТОРЕПРЕССИЯ ГЛИОКСИЛАТНОГО БАЙПАСА В EUGLENA — Доступ 24 часа

ЕВРО €30,00

22 фунта стерлингов

39 долларов США.

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

Последний

Самые читаемые

Самые цитируемые

Визуализация in vivo позволяет понять непрерывные защитные реакции растений на ранение и атаку патогенов

Изменение везикуляции хлоропластов томата положительно влияет на отношения источник-акцептор всего растения и обмен веществ в плодах в условиях стресса

Развитие и эффективность симбиотических клубеньков у мутанта Medicago truncatula Mtefd-1 сильно зависит от штаммов Sinorhizobium

Непрерывное расширение исследований биотического взаимодействия растений

Фактор транскрипции Lily HD-Zip I LlHB16 способствует термоустойчивости путем активации LlHSFA2 и LlMBF1c

Реклама

Эвглена Ко.

, Лтд. | Эвглена ГЕНКИ Программа

, Лтд. | Эвглена ГЕНКИ Программа Отчет о деятельности за июнь 2020 г.

— Участие новых компаний-спонсоров-

Euglena Co., Ltd.

Департамент развития зарубежного бизнеса / офис в Бангладеш

К июню мы раздали около 1,11 миллиона обедов (скорость выполнения: 52,8%) по сравнению с целевым показателем распространения печенья Euglena в 2,1 млн порций на этот срок (с октября 2019 г. по сентябрь 2020 г.).

1. Участие новых компаний-спонсоров-партнеров

Программа GENKI спонсируется Euglena Co., Ltd. и всеми компаниями группы Euglena, и часть приобретенных продаж используется в качестве спонсорских денег. Вне компании, в качестве компаний-партнеров программы GENKI, Antenna Co., Ltd., Socié World Co., Ltd. и Marusan Health Service Co., Ltd. будут участвовать в продаже продуктов с логотипом программы, с спонсорский взнос в размере 10 иен за единицу товара. У нас есть ваш вклад. С июня 2020 года Kashiwagikouki Co., Ltd. и BIC Holdings Co. , Ltd. присоединятся в качестве компаний-партнеров.

, Ltd. присоединятся в качестве компаний-партнеров.

Kashiwagikouki Co., Ltd. имеет более чем 100-летнюю историю (основана в 1916 году) и является компанией, которая продает станки, строительную технику и строительные инструменты оптом. Первоначально компания продавала леденцы в качестве солевых добавок людям, работающим на стройках, но идея разработчика продукта, который хотел добавить питательные вещества в леденцы, заключалась в идее «соли Исигакидзима Эвглена», содержащей эвглену. «Аме» был запущен в мае 2020 года как оригинальный продукт компании. Г-н Кашивара, исполнительный директор и генеральный менеджер отдела управления продажами компании, сказал: «Я узнал из Интернета, что Euglena прилагает усилия, чтобы внести свой вклад в улучшение питания детей в Бангладеш. С продажей этого нового продукта Программа Мы сразу же решили спонсировать это мероприятие». В то же время компания начала оптовые продажи продукции «Эвглена», и они с большим энтузиазмом относятся к улучшению питания детей в Бангладеш.

BIC Holdings Co., Ltd. — это компания, которая стремится внедрять инновации в индустрию красоты с корпоративной философией «общества, в котором вы можете быть всегда красивыми. Мира, в котором вы можете улыбаться и оставаться здоровыми». В октябре 2017 года компания совместно с нами разработала медицинский бренд «GREEN POT» и начала продавать «GREEN POT KEY SUPPLI (90 таблеток)» в качестве первого продукта в салонах красоты по всей стране. Делал. На этот раз мы предложили вам выбрать этот продукт в качестве целевого продукта для этой программы. Г-н Накадзима, отвечающий за планирование и эксплуатацию «GREEN POT KEY SUPPLI», сказал: «Начало разработки этого продукта было для косметолога, который занят каждый день и имеет нерегулярные привычки в еде и образ жизни. эпизод в Бангладеш, я определенно хотел участвовать в программе GENKI.Многие люди по всей Японии говорили: «Я хочу, чтобы вы были здоровы и красивы, и жили яркой жизнью с улыбкой!!» и «Дети в Бангладеш». Я хочу сделать улыбку на моем лице!!» Я положил оба этих чувства в этот ЗЕЛЕНЫЙ ГОРШОК».

Таким образом, общее количество компаний-партнеров-спонсоров достигает пяти. Признавая, что каждая из наших компаний-партнеров несет ответственность за свои мысли, мы продолжим прилагать различные усилия для улучшения питания детей в Бангладеш.

-

Фото-1: Спонсорский продукт «Соленые конфеты Ishigaki Island Euglena» -

Фото 2: Спонсорский продукт «GREEN POT KEY SUPPLI 90 таблеток» -

Фото 3: г-н Накадзима, отвечающий за планирование и работу «GREEN POT KEY SUPPLI», и все в том же отделе.

2. Последующие действия: Продовольственная помощь в Бангладеш в условиях распространения коронавирусной инфекции

Печенье Euglena для жителей трущоб, которые страдают от нехватки продовольствия и резкого роста цен из-за изоляции, в отчете за прошлый месяц сообщается о деятельности по раздаче первых 200 000 питание. Мы завершили раздачу оставшихся 200 000 обедов, как и планировалось, поэтому мы хотели бы сообщить об этом ниже.

Целевой район распространения — район трущоб Дакки, который отличается от первого раза, и мы выбрали три района: Мохаммадпур, Чадудан и Мирпур. Метод распределения тот же, список из 6 667 человек, подлежащих распределению, был составлен заранее, и в сотрудничестве с 6 целевыми школами программы GENKI в целевом районе в качестве баз распределения все было завершено с 27 июня по 5 июля. В Бангладеш в период распространения ежедневно регистрировалось от 3000 до 4000 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Волонтеры упорно трудились, чтобы доставить каждого из них в плотные трущобы, так как в сезон дождей шквалы иногда опускаются выше 30°C каждый день. В программе GENKI участвуют 23 школы во всех районах, предназначенных для распространения, включая предыдущую, и в них проживает около 7800 учащихся. Директор Султана целевой школы программы GENKI «Начальная школа ОБАТ» от всего сердца поблагодарил Грамин Юглену, сказав: «На этот раз это была большая поддержка, поскольку тяжелая ситуация продолжалась из-за новой коронавирусной инфекции».

R. COOK, MARY CARVER, ЧАСТИЧНАЯ ФОТОРЕПРЕССИЯ ГЛИОКСИЛАТНОГО ОБХОДА В EUGLENA , Plant and Cell Physiology , Volume 7, Issue 3, 19 сентября66, страницы 377–383, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a079189

R. COOK, MARY CARVER, ЧАСТИЧНАЯ ФОТОРЕПРЕССИЯ ГЛИОКСИЛАТНОГО ОБХОДА В EUGLENA , Plant and Cell Physiology , Volume 7, Issue 3, 19 сентября66, страницы 377–383, https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pcp.a079189