Функция сократительной вакуоли у инфузории туфельки — строение парамеции

Инфузория туфелька – самая сложная из простейших

Жизнь на нашей планете отличается невероятным многообразием всевозможных живых организмов, имеющих подчас невероятно сложное строение. Все это многообразие жизни: от простейших насекомых и растений до нас, людей (пожалуй, самых «сложных организмов») состоит из клеток, этих маленьких кирпичиков живой материи. И если человек – венец биологической эволюции, то весьма любопытным будет рассмотреть ее начало: простейшие одноклеточные организмы, которые, по сути, на заре истории стали родоначальниками всего живого. Инфузория туфелька (наряду с амебой и эвгленой зеленой) является одним из самых известных простых одноклеточных существ. Какое строение инфузории туфельки, среда обитания, как она питается и размножается, обо всем этом читайте далее.

Инфузория туфелька: описание и характеристика. Как выглядит инфузория туфелька?

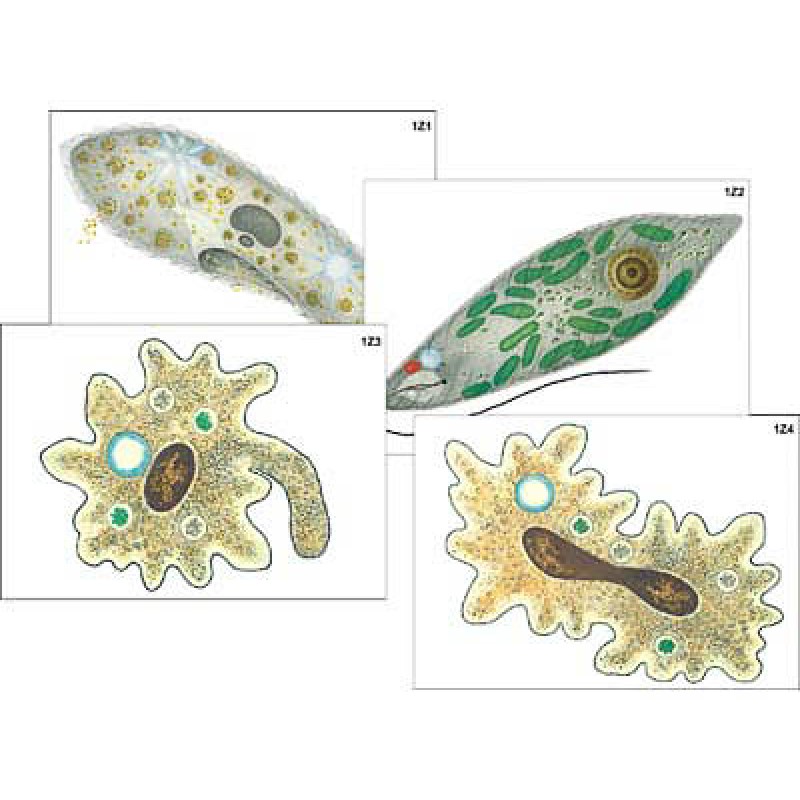

На самом деле инфузория туфелька это вовсе не один простейший одноклеточный организм, за этим названием скрывается более 7 тысяч разных видов инфузорий. Всех их объединяет форма, которая чем-то напоминает подошву туфли, отсюда и «туфелька» в названии. (Впрочем, «туфелька» в названии прижилась только у нас, в английском языке «инфузория туфелька» значится под латинским названием «Paramecium caudatum», что переводится как «парамеция хвостатая»).

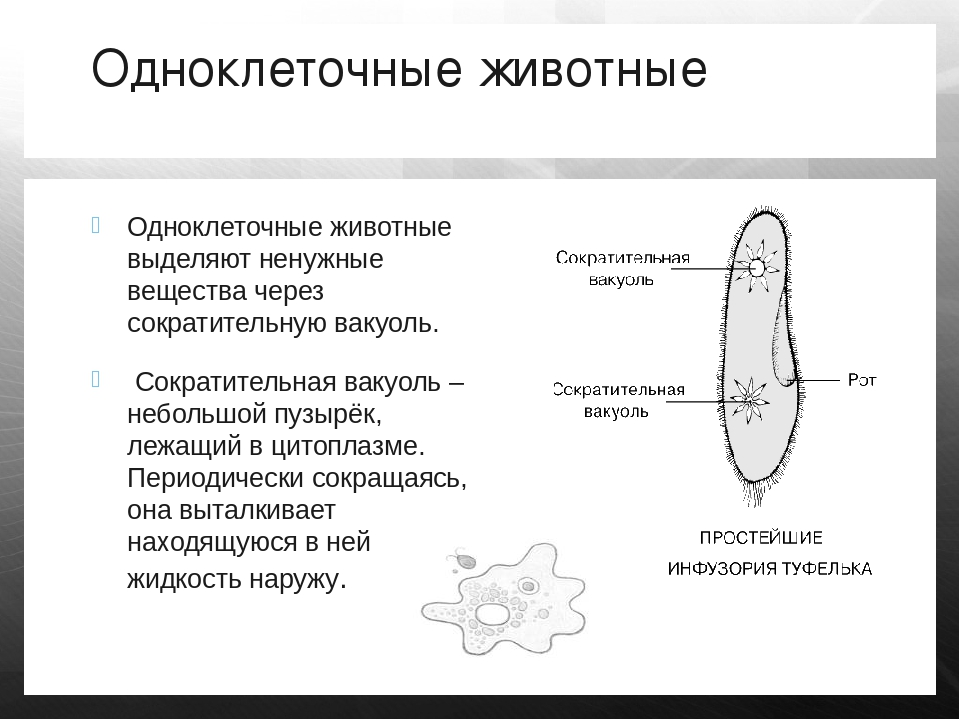

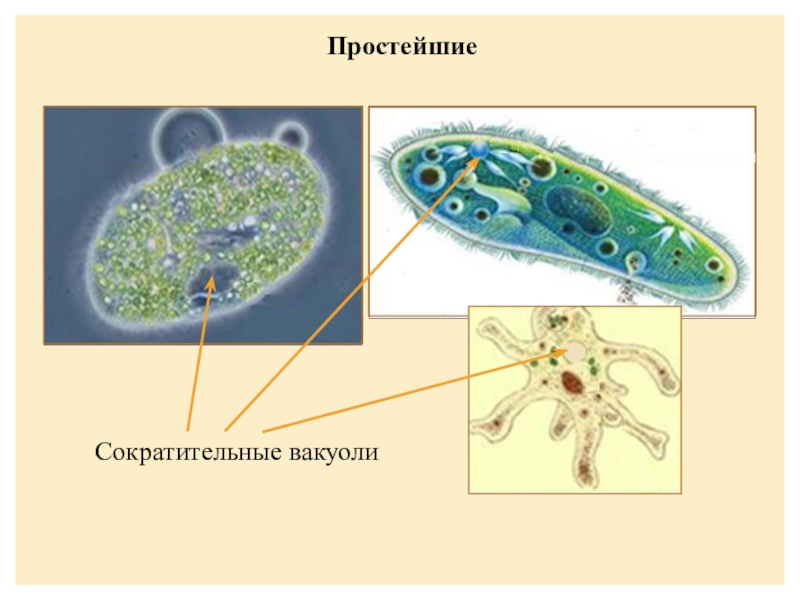

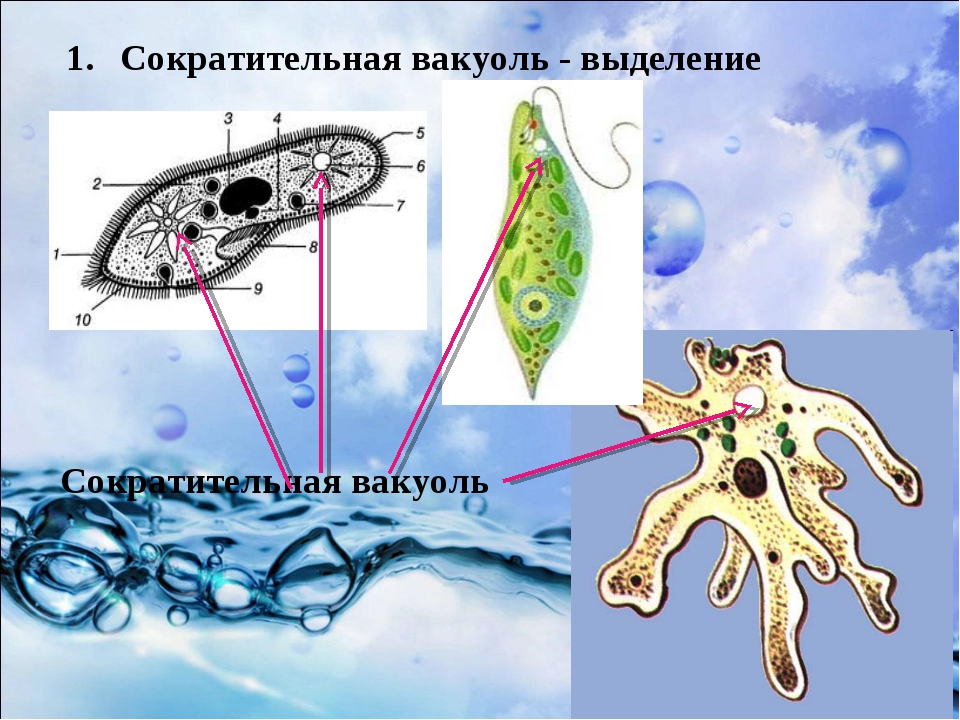

Также все инфузории обладают способностью к осморегуляции, то есть могут регулировать давление внутренней среды своего организма. В этом деле им помогают две сократительные вакуоли, они сжимаются и разжимаются, таким образом, выталкивая излишки жидкости из тела инфузории.

Фото инфузории туфельки.

Хотя инфузория туфелька и является простейшим одноклеточным существом, то есть все ее тело состоит только из одной клетки, тем не менее, она имеет способность самостоятельно дышать, питаться, размножаться, передвигаться. Иными словами, обладает всеми теми функциями и способностями, которые имеет всякое другое животное. Более того среди других простейших одноклеточных организмов именно инфузория туфелька является самой сложной. В частности среди ее органоидов (элементов клетки) есть такие, которых нет у других ее одноклеточных «коллег»: амеб и эвглен.

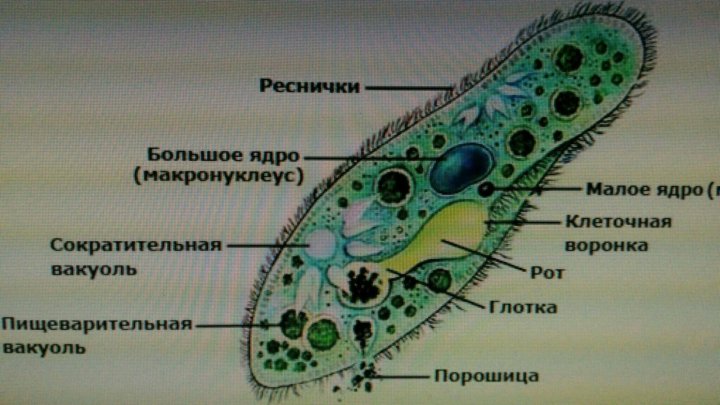

Среди «передовых» органоидов инфузории можно отметить:

- Уже упомянутые нами сократительные вакуоли, отвечающие за осморегуляцию, уровень давления внутри клетки.

- Пищеварительные вакуоли, они ответственны за переработку пищи. По сути, служат желудком для инфузории.

- Порошица, это отверстие в задней конечности инфузории, отвечающее за выход пищеварительных отходов. Догадайтесь сами аналогом, какого места нашего тела является порошица.

- Рот, представляющий собой углубление в оболочки клетки. С его помощью инфузория захватывает бактерии и прочую пищу, которая затем попадает в специальный канал цитофаринкс (аналог нашей глотки).

Обладая ртом, порошицей, пищеварительными вакуолями, инфузории практикуют голозойный тип питания, то есть захватывают органические частицы внутрь своего тела.

Так выглядит инфузория туфелька под микроскопом.

Интересный факт: дыхание инфузории туфельки осуществляется не с помощью рта, а всем телом: кислород через покровы клетки поступает в цитоплазму, где при его помощи происходит окисление органических веществ, превращение их в углекислый газ, воду и другие соединения.

Еще одной удивительной особенностью инфузории, которая ее делает «самой сложной из простейших» является наличие в ее клетке целых двух ядер.

Как видите наша сегодняшняя героиня, инфузория туфелька, является самым совершенным среди простейших одноклеточных организмов.

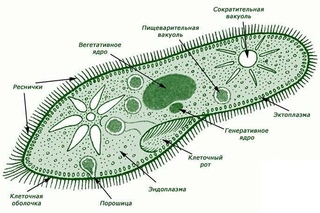

Строение инфузории туфельки

Несмотря на внешнюю простоту строение инфузории отнюдь не простое. Снаружи она защищена тонкой эластичной оболочкой, которая также помогает телу инфузории сохранять постоянную форму. Защитные опорные волокна инфузории расположены в слое плотной цитоплазмы, которая прилегает к оболочке.

Помимо этого в цитоскелет инфузории входят различные микротрубочки, цистерны альвеолы, базальные тельца с ресничками, фибриллы и филамены и другие органоиды.

По причине наличия цитоскелета инфузория в отличие от амебы не может произвольно менять форму своего тела.

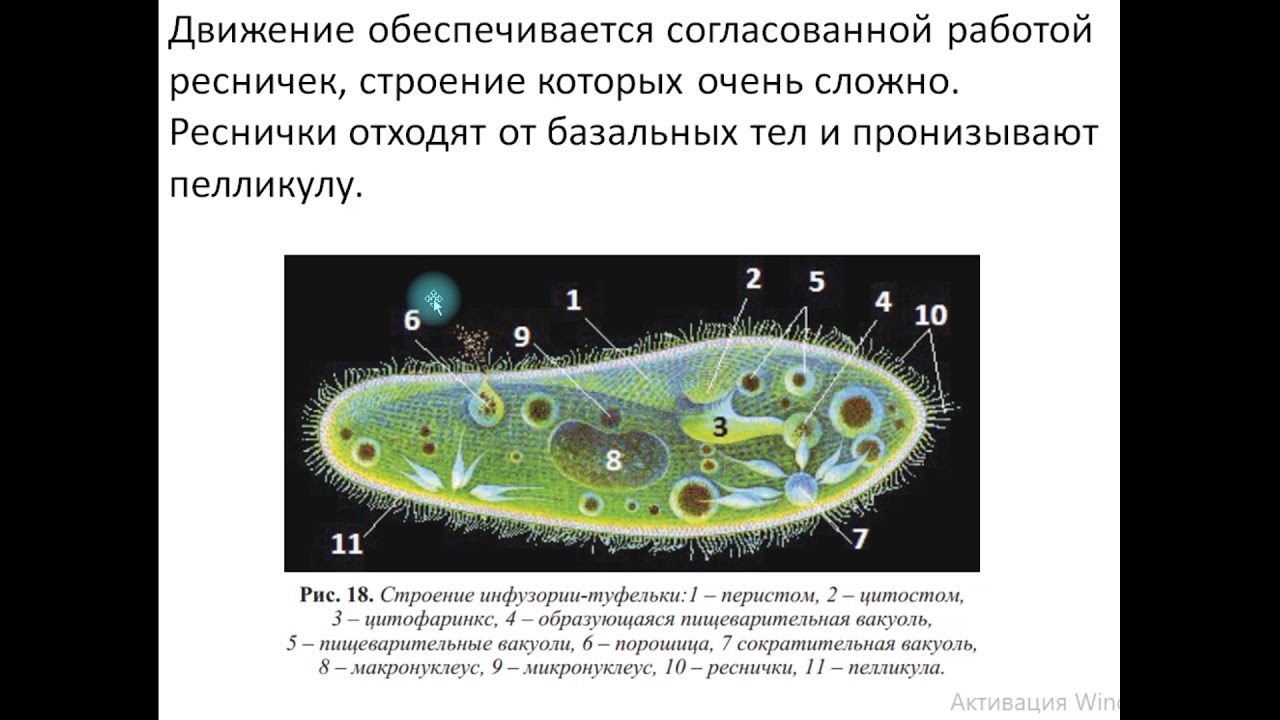

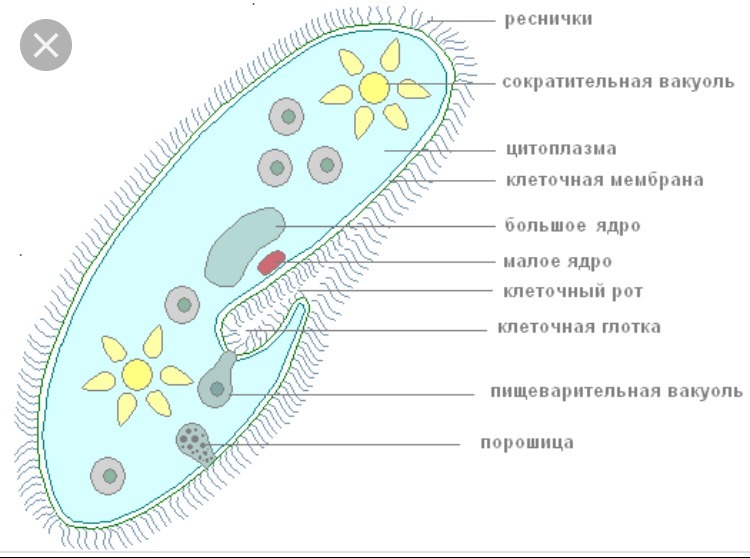

Схематический рисунок строения инфузории.

Класс инфузории туфельки

Также строение инфузории зависит от ее класса. Так различают два класса инфузории туфельки:

- ресничные инфузории,

- сосущие инфузории.

Далее подробно остановимся на них.

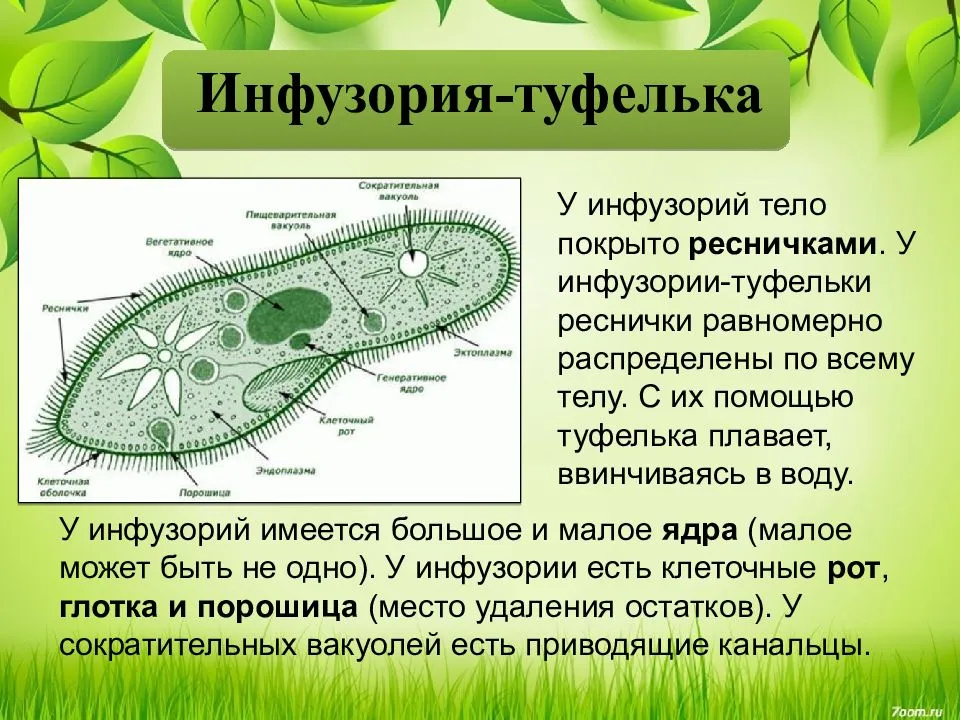

Ресничные инфузории

Названы так, поскольку их тело покрыто маленькими ресницами, которые также именуются цилиями. Длина ресницы составляет не более 0,1 микрометра. Ресницы могут, как распределятся равномерно по телу нашей простейшей красавицы, так и собираться в пучки, которые биологи называют «цирры». Сами ресницы представляют собой пучок фибрилл, которые являются нитевидными белками.

Каждая ресничная инфузория может иметь несколько тысяч таких вот ресниц.

Сосущие инфузории

Сосущие инфузории совсем не имеют не только ресничек, но и рта, глотки и пищеварительных вакуолей, столь характерных для их «волосатых» сородичей. Зато у них есть своеобразные щупальца, представляющие собой плазматические трубочки. Именно эти щупальца-трубочки у сосущих инфузорий выполняют функцию рта и глотки, так как захватывают и проводят питательные вещества в эндоплазму клетки.

Не имея ресниц сосущие инфузории не способны передвигаться. Впрочем, им это и не нужно, имея особую ножку-присоску, они прикрепляются к коже какого-нибудь краба или рыбы и на них живут. Сосущих инфузорий всего лишь несколько десятков видов, против тысячи видов их ресничных собратьев.

Среда обитания инфузории туфельки

Инфузории туфельки обычно живут в мелких пресных водоемах со стоячей водой и гниющей органикой. Стоячая вода им необходима, чтобы не преодолевать силу течения, которая их снесет, поэтому инфузорий нет в реках. В мелких водоемах Солнце достаточно прогревает воду, и гниющая органика служит источником их пищи. К слову по насыщенности того или иного водоема инфузориями можно судить о степени его загрязнения, чем их больше, тем более грязный водоем.

А вот соленую воду инфузории не любят, поэтому их нет в морях и океанах.

Питание инфузории туфельки

Чем питается инфузория туфелька? Питание инфузории зависит от ее класса. Так сосущие инфузории являются подлинными хищниками одноклеточного мира: источником их пищи служат другие более мелкие одноклеточные организмы, на свою беду проплывающие мимо. Своими щупальцами сосущие инфузории хватают других одноклеточных. Изначально жертва захватывается одним щупальцем, а потом «к столу» подходят и другие «собратья». Щупальца растворяют клеточную оболочку жертвы и поглощают ее внутрь.

А вот ресничная инфузория в этом плане «вегетарианка», источником ее пищи обычно служат одноклеточные водоросли, которые захватываются ротовым углублениями, оттуда они попадают в пищевод, а потом к пищеварительным вакуолям.

Интересный факт: во рту ресничной инфузории также имеются реснички, которые колышась, создают течение, чем увлекают частицы пищи в ротовую область.

Размножение инфузории туфельки

Размножение инфузории может быть как половым, так и бесполым – посредством деления клетки.

- Половое размножение: при нем две инфузории сливаются боковыми поверхностями, при этом оболочки между слитыми поверхностями растворяются, и образуется своеобразный цитоплазматический мостик. Через этот мостик клетки обмениваются ядрами. Большие ядра при этом вовсе растворяются, а маленькие дважды делятся. Затем из полученных четырех ядер, три исчезает, а оставшееся ядро снова делится надвое. Обмен оставшимися ядрами происходит по цитоплазматическому мостику. Из полученного материала возникают вновь рожденные ядра, и большие, и маленькие. Затем инфузории расходятся друг с другом.

- Бесполое размножение инфузории посредством деления намного проще. При нем оба ядра клетки делятся на два, как и другие органоиды. Таким образом, из одной инфузории образуется две, каждая с полным набором необходимых органоидов.

Функции инфузории туфельки

Инфузории, как впрочем, и другие простейшие организмы выполняют ряд важных биологических функций. Они уничтожают многие виды бактерий, и сами в свою очередь служат пищей для мелких беспозвоночных организмов. Порой их специально разводят в качестве корма для мальков некоторых аквариумных рыбок.

Рекомендованная литература и полезные ссылки

- Ehrenberg C. G. Dritter Beitrag zur Erkenntniss grosser Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes (нем.) // Abhandlungen der Koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1833 : magazin. — Leipzig, 1835. — S. 268—269, 323.

- Ehrenberg C. G. 502. Paramecium caudatum, geschwanztes Pantoffelthierchen // Die Infusionsthierchen als volkommene Organismen. — Leipzig, 1838.

— P. 351—352.

— P. 351—352. - Полянский Ю. И. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa) // Жизнь животных / под ред. Ю. И. Полянского, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1987. — Т. 1. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. — С. 95—101. — 448 с.

- Warren, A. (2015). Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833. In: Warren, A. (2015) World Ciliophora Database. — WoRMS — World Register of Marine Species

Инфузория туфелька, видео

И в завершение образовательное видео по теме нашей статьи.

Павел Чайка

>Инфузория-туфелька

| Царство | Животные |

| Подцарство | Одноклеточные |

| Тип | Инфузории |

Среда обитания, строение и передвижение

Инфузория-туфелька обитает в мелких стоячих водоёмах. Это одноклеточное животное длиной 0,5 мм имеет веретеновидную форму тела, отдалённо напоминающую туфлю. Инфузории все время находятся в движении, плавая тупым концом вперёд. Скорость передвижения этого животного достигает 2,5 мм в секунду. На поверхности тела у них имеются органоиды движения — реснички. В клетке два ядра: большое ядро отвечает за питание, дыхание, движение, обмен веществ; малое ядро участвует в половом процессе.

Строение инфузории туфельки

Организм инфузории устроен сложнее. Тонкая эластичная оболочка, покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму её тела. Этому же способствуют хорошо развитые опорные волоконца, которые находятся в прилегающем к оболочке слое цитоплазме. На поверхности тела инфузории расположено около 15 000 колеблющихся ресничек. У основания каждой реснички лежит базальное тельце. Движение каждой реснички состоит из резкого взмаха в одном направлении и более медленного, плавного возвращения к исходному положению. Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд. Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Реснички колеблются примерно 30 раз в секунду и, словно вёсла, толкают инфузорию вперёд. Волнообразное движение ресничек при этом согласованно. Когда инфузория-туфелька плывёт, она медленно вращается вокруг продольной оси тела.

Процессы жизнедеятельности

Питание

Туфелька и некоторые другие свободно живущие инфузории питаются бактериями и водорослями.

Реакция инфузории-туфельки на пищу

Тонкая эластичная оболочка, (клеточная мембрана) покрывающая инфузорию снаружи, сохраняет постоянную форму тела. На поверхности тела расположено около 15 тысяч ресничек. На теле имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. На дне глотки пища попадает в пищеварительную вакуоль. В пищеварительной вакуоле пища переваривается в течение часа, вначале при кислой, а затем при щелочной реакции. Пищеварительные вакуоли перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы. Не переваренные остатки выбрасываются наружу в заднем конце тела через особую структуру — порошицу, расположенную позади ротового отверстия.

Дыхание

Дыхание происходит через покровы тела. Кислород поступает в цитоплазму через всю поверхность тела и окисляет сложные органические вещества, в результате чего они превращаются в воду, углекислый газ и некоторые другие соединения. При этом освобождается энергия, которая необходима для жизни животного. Углекислый газ в процессе дыхания удаляется через всю поверхность тела.

Выделение

В организме инфузории-туфельки находятся две сократительные вакуоли, которые располагаются у переднего и заднего концов тела. В них собирается вода с растворёнными веществами, образующимися при окислении сложных органических веществ. Достигнув предельной величины, сократительные вакуоли подходят к поверхности тела, и их содержимое изливается наружу. У пресноводных одноклеточных животных через сократительные вакуоли удаляется избыток воды, постоянно поступающей в их тело из окружающей среды.

Раздражимость

Инфузории-туфельки собираются к скоплениями бактерий в ответ на действие выделяемых ими веществ, но уплывают от такого раздражителя, как поваренная соль.

Раздражимость — свойство всех живых организмов отвечать на действия раздражителей — света, тепла, влаги, химических веществ, механических воздействий. Благодаря раздражимости одноклеточные животные избегают неблагоприятных условий, находят пищу, особей своего года.

Размножение

Бесполое

Инфузория обычно размножается бесполым путём — делением надвое. Ядра делятся на две части, и в каждой новой инфузории оказывается по одному большому и по одному малому ядру. Каждая из двух дочерних получает часть органоидов, а другие образуются заново.

Размножение инфузории-туфельки

Половое

При недостатке пищи или изменении температуры инфузории переходят к половому размножению, а затем могут превратиться в цисту.

При половом процессе увеличения числа особей не происходит. Две инфузории временно соединяются друг с другом. На месте соприкосновения оболочка растворяется, и между животными образуется соединительный мостик. Большое ядро каждой инфузории исчезает. Малое ядро дважды делится. В каждой инфузории образуются четыре дочерних ядра. Три из них разрушаются, а четвёртое снова делится. В результате в каждой остаётся по два ядра. По цитоплазматическому мостику происходит обмен ядрами, и там сливается с оставшимся ядром. Вновь образовавшиеся ядра формируют большое и малое ядра, и инфузории расходятся. Такой половой процесс называется конъюгацией. Он длится около 12 часов. Половой процесс ведёт к обновлению, обмену между особями и перераспределению наследственного (генетического) материала, что увеличивает жизнестойкость организмов.

Жизненный цикл инфузории-туфельки

Инфузория-туфелька

| Инфузория-туфелька | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Научная классификация | |||||||||||||||||||||

промежуточные ранги

| |||||||||||||||||||||

| Международное научное название | |||||||||||||||||||||

Paramecium caudatum | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

Инфузо́рия-ту́фелька (лат. Paramécium caudátum) — вид инфузорий, одноклеточных организмов из группы альвеолят. Иногда инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium. Встречаются в пресных водах. Своё название получила за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли.

Paramécium caudátum) — вид инфузорий, одноклеточных организмов из группы альвеолят. Иногда инфузориями-туфельками называют и другие виды рода Paramecium. Встречаются в пресных водах. Своё название получила за постоянную форму тела, напоминающую подошву туфли.

Описание

Средой обитания инфузории-туфельки являются любые пресные водоемы со стоячей водой и наличием в воде разлагающихся органических веществ. Её можно обнаружить и в аквариуме, взяв пробы воды с илом и рассмотрев их под микроскопом.

Размер инфузории туфельки составляет 0,1—0,3 мм. Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный слой цитоплазмы (пелликула) включает находящиеся под наружной мембраной плоские мембранные цистерны альвеолы, микротрубочки и другие элементы цитоскелета.

Строение инфузории-туфельки

На поверхности клетки в основном продольными рядами расположены реснички, количество которых — от 10 до 15 тыс.. В основании каждой реснички находится базальное тельце, а рядом — второе, от которого ресничка не отходит. С базальными тельцами у инфузорий связана инфрацилиатура — сложная система цитоскелета. У туфельки она включает отходящие назад посткинетодесмальные фибриллы и радиально расходящиеся поперечно исчерченные филаменты. Возле основания каждой реснички имеется впячивание наружной мембраны — парасомальный мешочек.

Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца — трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды защиты. Они расположены в мембранных мешочках и состоят из тела и наконечника. Трихоцисты — разновидность разнообразных по строению органоидов экструсом, наличие которых характерно для инфузорий и некоторых других групп протистов. Их тело имеет поперечную исчерченность с периодом 7 нм. В ответ на раздражение (нагрев, столкновение с хищником) трихоцисты выстреливают — мембранный мешочек сливается с наружной мембраной, а трихоциста за тысячные доли секунды удлиняется в 8 раз. Предполагается, что трихоцисты, набухая в воде, могут затруднять движение хищника. Известны мутанты туфелек, лишённые трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5—8 тысяч трихоцист.

Известны мутанты туфелек, лишённые трихоцист и вполне жизнеспособные. Всего у туфельки 5—8 тысяч трихоцист.

У туфельки 2 сократительные вакуоли в передней и задней части клетки. Каждая состоит из резервуара и отходящих от него радиальных каналов. Резервуар открывается наружу порой, каналы окружены сетью тонких трубочек, по которым жидкость поступает в них из цитоплазмы. Вся система удерживается в определённом участке цитоскелетом из микротрубочек.

У туфельки имеется два разных по строению и функциям ядра — диплоидный микронуклеус (малое ядро) округлой формы и полиплоидный макронуклеус (большое ядро) бобовидной формы.

Клетка инфузории-туфельки состоит на 6,8 % из сухого вещества, из которого 58,0 % — белок, 31,4 % — жиры, 3,6 % — зола.

Функции ядер

Микронуклеус содержит полный геном, с его генов почти не считываются мРНК и, следовательно, его гены не экспрессируются. При созревании макронуклеуса происходят сложные перестройки генома, именно с генов, содержащихся в этом ядре, считываются почти все мРНК; следовательно, именно макронуклеус «управляет» синтезом всех белков в клетке. Туфелька с удалённым или разрушенным микронуклеусом может жить и размножаться бесполым путём, однако теряет способность к половому размножению. При половом размножении макронуклеус разрушается, а затем восстанавливается заново из диплоидного зачатка.

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2—2,5 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки.

Питание и пищеварение

Питание сгруппировавшихся инфузорий зелёными водорослями

На теле инфузории имеется углубление — клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Около рта располагаются специализированные реснички околоротовой цилиатуры, «склеенные» в сложные структуры. Они загоняют в глотку вместе с потоком воды основную пищу инфузорий — бактерии. Инфузория находит свою добычу, чувствуя наличие химических веществ, которые выделяют скопления бактерий.

На дне глотки пища попадает в фагосому, перемещаются в теле инфузории током цитоплазмы по определённому «маршруту» — сначала к заднему концу клетки, затем к переднему и затем снова к заднему. В фагосоме пища переваривается, а переваренные продукты поступают в цитоплазму и используются для жизнедеятельности инфузории. Сначала внутренняя среда в фагосоме становится кислотной из-за слияния с ней лизосом, затем она становится слабощелочной. По ходу миграции вакуоли от неё отделяются мелкие мембранные пузырьки (вероятно, тем самым увеличивается скорость всасывания переваренной пищи). Оставшиеся внутри пищеварительной вакуоли непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу в задней части тела через особый участок поверхности клетки, лишённый развитой пелликулы — цитопиг, или порошицу. После слияния с наружной мембраной пищеварительная вакуоль тут же отделяется от неё, распадаясь на множество мелких пузырьков, которые по поверхности микротрубочек мигрируют к дну клеточной глотки, формируя там следующую вакуоль.

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность клетки и частично через сократительную вакуоль.

Основная функция сократительных вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда за счёт осмоса. Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приводящих каналов, а вода выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, они сокращаются с периодом в 20—25 с (по другим данным — 10—15 с при комнатной температуре). За час вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Размножение

Конъюгация инфузорий-туфелек

У инфузории-туфельки есть бесполое размножение, в то же время у неё присутствует половой процесс, который не приводит к размножению. Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т. п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путём мейоза. Из образовавшихся четырёх гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 §5. Инфузория-туфелька // Биология: Животные: Учебник для 7—8 классов средней школы / Б. Е. Быховский, Е. В. Козлова, А. С. Мончадский и другие; Под редакцией М. А. Козлова. — 23-е изд. — М.: Просвещение, 1993. — С. 16—18. — ISBN 5090043884.

- 1 2 Полянский Ю. И., 1987, с. 97.

- Полянский Ю. И., 1987, с. 95.

- Полянский Ю. И., 1987, с. 100.

- 1 2 Полянский Ю. И., 1987, с. 96.

- 1 2 Полянский Ю. И., 1987, с. 99.

Литература

- Ehrenberg C. G. Dritter Beitrag zur Erkenntniss grosser Organisation in der Richtung des kleinsten Raumes (нем.) // Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1833 : magazin. — Leipzig, 1835. — S. 268—269, 323.

- Ehrenberg C. G. 502. Paramecium caudatum, geschwänztes Pantoffelthierchen // Die Infusionsthierchen als volkommene Organismen. — Leipzig, 1838. — P. 351—352.

- Полянский Ю. И. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (Protozoa) // Жизнь животных / под ред. Ю. И. Полянского, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1987. — Т. 1. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. — С. 95—101. — 448 с.

Ссылки

В Викисловаре есть статья «инфузория-туфелька»

- Warren, A. (2015). Paramecium caudatum Ehrenberg, 1833. In: Warren, A. (2015) World Ciliophora Database. — WoRMS — World Register of Marine Species.

- Инфузория-туфелька

- Инфузории

- Инфузория-туфелька

| В этой статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок, но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. Утверждения, не подкреплённые источниками, могут быть поставлены под сомнение и удалены. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания на источники. |

Из курса биологии каждый из нас слышал об инфузории-туфельке. Если вы немного подзабыли характеристики данной одноклеточной, наш материал поможет вам восстановить пробелы в знаниях.

Инфузория-туфелька – простейший живой организм. Считается родоначальницей создания живых организмов с более сложным строением — состоящих из множества клеток. Сама же инфузория – примитивная одноклеточная жизненная форма. Принадлежит к альвеолярной группе организмов.

Благодаря своему строению, напоминающему очертания подошвенной части обуви и форме веретена – именуется как туфелька. Этот микроорганизм из класса клеток высокоорганизованных, не ведет паразитический образ существования, по сравнению с другими видами этого класса.

Инфузория-туфелька: обитание

- Популяция инфузорий разводится в пресной воде. Местами обитания инфузории-туфельки могут стать небольшие водоемы, водные резервуары с непроточной водой, аквариумы. Ей подходит любой спокойный водный источник, в котором есть наличие питательной среды – разложение органических веществ: водорослей, органика остатков животного происхождения, иловые отложения.

- Инфузория-туфелька настолько мелкий микроорганизм – увидеть его можно только при наличии микроскопа. Для рассмотрения – необходимо произвести забор мутной иловой воды.

Описание

Инфузория туфелька: строение

- Простейший организм инфузории-туфельки имеет и другое название – парамеция хвостатая. Ее размер от 0,1 мм до 0,5 мм. Инфузория имеет бесцветный окрас тельца состоящего из основных органоидов – внутренних двух ядер.

- Малое ядро инфузории-туфельки может быть не в одном экземпляре — исполняет роль ответственного за половую деятельность животного.

- А большое ядро – регулирует функцию приема пищи, усвоение кислорода, метаболизм и систему передвижения. Внешний край поверхности оснащен мелкими ресничками.

- Реснитчатые отростки выполняют функцию движения инфузории. Их количество достигает — около 15 тысяч. Реснитчатая ножка имеет базальное тельце у своего основания, рядом находится парасональный мешок, который заглатывается мембраной.

Строение

- Наружная часть клетки имеет тонкую оболочку, выполняющую функцию защиты и сохранности целостности формы.

Кроме вышеуказанных составляющих, инфузория содержит: цистерны альвеолы, филомены, микротрубочки, фибриллы.

Кроме вышеуказанных составляющих, инфузория содержит: цистерны альвеолы, филомены, микротрубочки, фибриллы. - Цитоскелет позволяет инфузории сохранять форму тельца в первоначальном виде.

- У туфельки существуют: ротовое отверстие, глотка, и зона для выведения фрагментов переработки пищи – порошица. Ее сократительные вакуоли имеют приводящие каналы.

Движение инфузории туфельки — как дышит одноклеточная?

- Инфузория-туфелька находится в постоянном движении – передвигается острой частью назад. Она выполняет плавающие переходы со скоростью до 3 мм в секунду – что значительно превышает длину тела этого простейшего.

- Она очень поворотливая и может совершать обороты вокруг собственной оси.

- Кислород в организм инфузории проникает через защитную телесную оболочку. Далее окисляется в цитоплазме и преобразуется в воду или углекислый газ.

- Таким методом одноклеточная получает полезные соединения для своей жизнедеятельности. А продукты распада извлекаются через стенки оболочки инфузории.

Схема движения инфузории туфельки

- Основным питанием инфузории туфельки являются мелкие бактерии и клетки растительности водного мира. Процесс поедания происходит с помощью специального клеточного отверстия – рта.

- Далее пища проникает в клеточную глотку и попадает в пищеварительную вакуоль. Дальнейший процесс переваривания происходит под воздействием на пищу кислотной и щелочной среды. В результате чего инфузория извлекает из пищи полезные вещества и распространяет их по всему организму с помощью токов цитоплазмы.

Как питается

- Отходы, образовавшиеся после переработки пищи – поступают в порошицу и затем извлекаются наружу. Излишки жидких веществ также выводятся наружу с помощью сократительных вакуолей.

Особенности инфузории туфельки

- Как и любая другая живая особь, способная реагировать на воздействие внешних раздражителей — инфузория-туфелька также проявляет особые реакции.

Ее реакцию вызывают любые механические воздействия и химические вмешательства, изменения температурного и светового режима, влажность окружающей атмосферы.

Ее реакцию вызывают любые механические воздействия и химические вмешательства, изменения температурного и светового режима, влажность окружающей атмосферы. - С целью продолжения жизни — туфелька старается преследовать колонии мелких бактерий. Однако вредоносные вещества, производимые этими бактериями – вынуждают инфузорию держаться от них в стороне.

У инфузории-туфельки непереносимость соленой воды (она живет в пресной) – поэтому она стремиться уплыть от источника раздражения. Благоприятными для инфузории являются – умеренные климатические условия и световое воздействие.

Размножение инфузории-туфельки

Размножение этих примитивных одноклеточных происходит двумя способами: бесполым методом и половым способом.

- Функция действия малого ядра наблюдается в двух вариантах развития. Размножение бесполым способом — происходит методом деления туфельки на пару идентичных особей. Деление начинается с того, что в одном организме образуется парное количество ядер, а затем материнская клетка разделяется поперек надвое – образуя две одинаковые клетки.

- Впоследствии каждая из дочерних клеток обретает индивидуальную часть органоидов инфузории. Недостающие части организмов возрождаются вновь – это позволяет сохранить популяцию.

- К половому способу размножения инфузории туфельки прибегают крайне редко. Это происходит при возникновении стрессовых условий: угроза существования, изменение температуры среды обитания в сторону похолодания, недостаточное количество еды. Благодаря соединительному процессу – могут превратиться в цисту.

2 варианта

- Такое состояние помогает существовать инфузории длительное время в неблагополучной среде. Хотя в нормальных условиях продолжительность ее жизни – сутки.

- При половом размножении две особи сливаются в один единый организм на короткий промежуток времени. В таком положении происходит распределение генетического материала. Это способствует увеличению сопротивляемости обоих животных организмов к негативному воздействию окружающей среды.

Называется такое слияние – конъюгация.

Называется такое слияние – конъюгация. - Продолжительность цикла длится не более половины суток — при этом количество клеток не увеличивается. В течение синтеза между особями защитная оболочка заменяется соединяющим мостиком, а малые ядра делятся на две части. Большие ядра – исчезают.

- Затем вновь образованные ядра разрушаются, оставляя одно единое, которое делится на две части. Эти два ядра распределяются по цитоплазматическому мосту и впоследствии образуют заново малые и большие ядра – завершающая стадия, после которой организмы разделяются.

В жизненной цепочке эволюции, такие простейшие организмы играют немаловажную роль – они являются ликвидаторами многих разновидностей бактерий, служат кормом для рыб и беспозвоночных мелких животных.

Инфузория туфелька: строение и жизнедеятельность

Инфузория туфелька – простейший одноклеточный организм размером около 0,1 мм. Встречается в тех же водоемах, что и эвглена, и амеба простейшая. Питается преимущественно бактериями и микроскопическими водорослями. Служит пищей для личинок, мелких рыбок, рачков.

Внешний вид инфузории туфельки

За свое сходство с подошвой женской обуви этот вид инфузорий приобрел второе название – «туфелька». Форма этого одноклеточного организма постоянна и не меняется с ростом или другими факторами. Все тело покрыто мельчайшими ресничками, похожими на жгутики эвглены. Удивительно, но этих ресничек на каждой особи насчитывается около 10 тысяч! С их помощью клетка передвигается в воде и захватывает пищу.

Инфузория туфелька, строение которой так знакомо по учебникам биологии, не видна невооруженным глазом. Инфузории представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, но при большом скоплении их можно увидеть и без увеличительных приборов. В мутной воде они будут выглядеть как продолговатые белые точки, находящиеся в постоянном движении.

Особенности строения инфузории туфельки заключаются не только в ее внешнем сходстве с подошвой обуви. Внутренняя организация этого простейшего, на первый взгляд, организма всегда представляла огромный интерес для науки. Одна-единственная клетка покрыта плотной мембраной, внутри которой содержится цитоплазма. В этой студенистой жидкости размещены два ядра, большое и малое. Большое отвечает за питание клетки и выделения, малое – за размножение.

Внутренняя организация этого простейшего, на первый взгляд, организма всегда представляла огромный интерес для науки. Одна-единственная клетка покрыта плотной мембраной, внутри которой содержится цитоплазма. В этой студенистой жидкости размещены два ядра, большое и малое. Большое отвечает за питание клетки и выделения, малое – за размножение.

Отверстие, выполняющее роль рта, расположено с широкой стороны клетки. Оно ведет в глотку, на конце которой образуются пищеварительные вакуоли.

Строение тела инфузории туфельки отличается также весьма интересной особенностью – наличием трихоцист. Это особые органы, а точнее — органеллы, служащие клетке для питания и защиты. Заметив пищу, инфузория выбрасывает трихоцисты и удерживает ими добычу. Их же она выдвигает, когда хочет защитить себя от хищников.

Одноклеточные организмы питаются бактериями, которые обитают в большом количестве в загрязненной мутной воде. Не исключение и инфузория туфелька, строение рта которой позволяет захватывать проплывающие мимо бактерии и быстро отправлять их в пищеварительную вакуоль. Рот инфузории окружен ресничками, которые в этом месте длиннее, чем на других участках тела. Они образуют околоротовую воронку, позволяющую захватывать как можно больше пищи. Вакуоли образуются в цитоплазме по мере необходимости. Одновременно пища может перевариваться сразу в нескольких вакуолях. Время переваривания составляет около одного часа.

Инфузория питается почти беспрерывно, если температура воды выше 15 градусов. Питание прекращается перед началом размножения.

Дыхание и выделение инфузории туфельки

Что касается дыхания, то здесь инфузория туфелька строение имеет, схожее с другими простейшими. Дыхание осуществлятся всей поверхностью тела организма. Две сократительные вакуоли обеспечивают этот процесс. Отработанный газ проходит по специальным канальцам и выбрасывается через одну из сократительных вакуолей. Выделение лишней жидкости, являющейся результатом жизнедеятельности, происходит каждые 20-25 секунд тоже посредством сокращения. При неблагопрятных условиях инфузория перестает питаться, и сократительные движения вакуолей значительно замедляются.

Инфузория туфелька размножается делением. Примерно один раз в сутки ядра, большое и малое расходятся в разные стороны, растягиваются и разделяются надвое. В каждой новой особи остаются по одному ядру и по одной сократительной вакуоли. Вторая образуется через несколько часов. Каждая инфузория туфелька строение имеет идентичное родительскому.

У инфузорий, прошедших многократное деление, наблюдается такое явление, как половое размножение. Две особи соединяются друг с другом. Внутри получившейся большой клетки происходит деление ядер и обмен хромосомами. После завершения такого сложного химического процесса инфузории разъединяются. Количество особей от этого не увеличивается, но они становятся более жизнеспособными в изменяющихся внешних условиях.

Строение и жизнедеятельность инфузории туфельки мало зависит от внешних факторов. Все туфельки выглядят одинаково, имеют одну и ту же форму и размер вне зависимости от условий. Жизнедеятельность тоже протекает по одному сценарию. Имеет значение только температурный и световой факторы. Инфузории очень чувствительны к изменениям освещенности. Можно провести небольшой эксперимент: затемнить сосуд, в котором живут инфузории, оставив маленькое светлое окошко. К этому отверстию уже через пару часов стянутся все особи. Также инфузории воспринимают и изменение температуры. При снижении ее до 15 оC туфельки перестают питаться и размножаться, впадая в своеобразный анабиоз.

Какую роль выполняют сократительные вакуоли у инфузории-туфельки?

Сравните мхи надо срочно

Можно ли трогать новорождёных кутят? Если нет, то почему?

ПОЖАААААААААААААЛУЙСТА! ОЧЕНЬ НУЖНО! Напишите сообщение про водоросль ДЕЛЕССЕРИЯ

Возникновение в листьях капусты сахаров в результате поглощения углекислого газа из воздуха и воды из почвы под действием света. Найдите в приведённом … ниже списке и запишите название этого процесса. Дыхание, питание, фотосинтез, запасание. В чём заключается значение этого процесса в жизни растения?

какой метод позволяет определить принадлежность организмов к разным систематическим групам?

1. Рассмотрите изображение, дайте название экосистеме 1б2. Обозначьте связь компонентов экосистемы в виде схемы. … 1б3. Подпишите, кто является консументом, продуцентом, редуцентом. 3б4. Опишите экотоп данной экосистемы 2б 5. Определите название экосистем по описанию (стр 126-127)А)б)в) 3б

Можно по этой таблице сделать тюльпан пожалуйста.

Прочитай тексты. Определи вид экологического фактора, отображенного в тексте. Приведи доказательства, подтверждающие твою версию. (3 балла) Мать Кажды … й день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, навстречу людям плыли иные звуки – тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки. Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, – на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых. День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и – был доволен. (М. Горький) Звери в природе На острове Медном практически нет грызунов. Есть в небольшом количестве домовые мыши в районе бывшего поселка Преображенское, но их слишком мало, чтобы они могли играть заметную роль в питании песца. Птицы тоже не могут служить постоянным источником корма. Поэтому главный корм медновского песца – это то, что приносит море. Медновский песец Главное место кормежки песцов – литораль, то есть полоса мелководья, обнажающаяся во время отлива. Копаясь в водорослях, песец находит рыбу, беспозвоночных, никогда не пропускает мертвую или больную птицу. Мы приехали на Медный в конце мая. В это время основной пищей песцов были бокоплавы – мелкие рачки, в изобилии встречающиеся на мелководье и влажном прибрежном песчано-галечном пляже. (В. Смирин) Ледоход На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо. Весна запоздала в том году – юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден – да и то не каждый день – в небе, затканном тучами, являлось белое – по-зимнему – солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо. Уже была пятница Страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосулями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака. Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами. Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мглистую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер

выполнить лабораторное исследование

помогите !!!!!!!!!!!!!!!

Инфузория туфелька

Строение. Чтобы ознакомиться со строением и образом жизни этих интересных одноклеточных организмов, обратимся сначала к одному характерному примеру. Возьмем широко распространенных в мелких пресноводных водоемах инфузорий туфелек (виды рода Paramecium). Этих инфузорий очень легко развести в небольших аквариумах, если залить прудовой водой обычное луговое сено.

В таких настойках развивается множество различных видов простейших и почти всегда развиваются инфузории туфельки. Свое название инфузория туфелька получила по форме тела, напоминающей изящную дамскую туфельку (рис. 72). Среди простейших инфузории туфельки — довольно крупные организмы (длина тела около 0,2 мм).

Все цитоплазматическое тело инфузории отчетливо распадается на два слоя: наружный (эктоплазма) — более светлый и внутренний (эндоплазма) — более темный и зернистый. Эктоплазма инфузорий, обладающая сложной структурой, получила название кортекс (рис. 73, 74). Ее периферическая часть, граничащая с наружной средой, представляет собой эластичную двойную мембрану — пелликулу. От эндоплазмы кортекс отделен двойной мембраной.

В эктоплазме тела живой туфельки хорошо видны многочисленные коротенькие палочки, расположенные перпендикулярно к поверхности (рис. 72, 7). Эти образования носят название трихоцисты. Функция их очень интересна и связана с защитой простейшего. При механическом, химическом или каком-либо ином сильном раздражении трихоцисты с силой выбрасываются наружу превращаясь в тонкие длинные нити, которые поражают хищника, нападающего на туфельку.

Трихоцисты представляют собой мощную защиту. Они располагаются между ресничками так, что число трихоцист приблизительно соответствует числу ресничек. На месте использованных («выстреленных») трихоцист в эктоплазме туфельки развиваются новые.

На одной стороне, приблизительно по середине тела (рис. 72, 5), у туфельки имеется довольно глубокая впадина — ротовая, или перистом. По стенкам перистома, так же как и по поверхности тела, расположены реснички. Они развиты здесь гораздо более мощно, чем на всей остальной поверхности тела. Эти тесно расположенные реснички собраны в две группы.

Функция этих особо дифференцированных ресничек связана не с движением, а с питанием (рис. 75). Инфузория туфелька имеет вакуоли, выполняющие очень важные жизненные функции — пищеварительные (о них будет сказано ниже) и сократительные. Сократительных вакуолей у туфельки две, они расположены в передней и задней трети тела. Каждая из вакуолей состоит из центрального резервуара и приводящих каналов (5—7), которые расположены радиально вокруг центрального резервуара.

Цикл работы сократительной вакуоли начинается с того, что приводящие каналы заполняются жидкостью и становятся хорошо видимыми (рис. 72). Затем жидкое содержимое их изливается в центральный резервуар, сами каналы после опорожнения становятся на некоторое время невидимыми. Последний этап цикла работы сократительной вакуоли заключается в том, что жидкость из центрального резервуара изливается через особую пору в пелликуле наружу.

После этого центральный резервуар на короткий срок перестает быть видимым. В это время приводящие каналы вновь начинают заполняться жидкостью и весь цикл начинается сначала. Обычно передняя и задняя сократительные вакуоли работают последовательно, как бы по очереди. Каков темп пульсации вакуолей? Какое количество жидкости выводится ими наружу?

Частота сокращения сократительной вакуоли в большой степени зависит от условий внешней среды, и особенно от температуры и осмотического давления. При комнатной температуре у туфельки сократительная вакуоля проделывает весь цикл пульсации за 10—15 с. У морских и паразитических инфузорий темп пульсации сократительных вакуолей обычно значительно ниже, чем у пресноводных. Подсчеты показывают, что примерно за 30 — 45 мин у туфельки через сократительные вакуоли выводится объем жидкости, равный объему тела инфузории.

Таким образом, благодаря деятельности сократительных вакуолей через тело инфузории осуществляется непрерывный ток воды, поступающей снаружи через ротовое отверстие (вместе с пищеварительными вакуолями), а также осмотически непосредственно через пелликулу. Сократительные вакуоли играют важную роль в регулировании тока воды, проходящего через тело инфузории, в регулировании осмотического давления. Этот процесс здесь протекает в принципе так же, как у амеб, только структура сократительной вакуоли намного сложнее.

В течение долгих лет среди ученых, занимающихся изучением простейших, шел спор по вопросу о том, имеются ля в цитоплазме какие-нибудь структуры, связанные с появлением сократительной вакуоли, или же она образуется всякий раз заново. На живой жнфузории никаких особых структур, которые предшествовали бы ее образованию, наблюдать не удается.

После того как произойдет сокращение вакуоли — систола, в цитоплазме на месте бывшей вакуоли не видно никаких структур. Затем заново появляются прозрачный пузырек или приводящие каналы, которые начинают увеличиваться в размерах. Однако никакой связи вновь возникающей вакуоли с существовавшей ранее не обнаруживается. Создается впечатление, что преемственности между следующими друг за другом циклами сократительной вакуоли нет и всякая новая сократительная вакуоля образуется в цитоплазме заново.

Однако специальные методы исследования показали, что на самом деле это не так. Применение электронной микроскопии убедительно показало, что у инфузории на том участке, где формируются сократительные вакуоли, имеется особо дифференцированная цитоплазма, состоящая из переплетения тончайших трубочек. Таким образом, оказалось, что сократительная вакуоля возникает в цитоплазме не на «пустом месте», а на основе предшествующего особого органоида клетки, функция которого — формирование сократительной вакуоли. Как и у всех простейших, у инфузорий имеется клеточное ядро.

Однако по строению ядерного аппарата инфузории резко отличаются от всех других групп простейших. Ядерный аппарат инфузорий характеризуется дуализмом. Это означает, что у инфузорий имеется два разных типа ядер — большие, или макронуклеусы (Afa), и малые, или микронуклеусы (Ми).

У инфузории туфельки имеется один макронуклеус и один микронуклеус. Такая структура ядерного аппарата свойственна многим инфузориям. У других может быть по нескольку Ма и Ми. Посмотрим, какое строение имеет ядерный аппарат у инфузории туфельки (рис. 72).

В центре тела инфузории (на уровне перистома) помещается большое массивное ядро яйцевидной или бобовидной формы. Это макронуклеус. В тесном соседстве с ним расположено второе ядро во много раз меньших размеров, обычно довольно тесно прилежащее к макронуклеусу. Это микронуклеус. Различие между этими двумя ядрами не сводится только к раамерам, оно более значительно, глубоко затрагивает их структуру.

Макронуклеус по сравнению с микронуклеусом гораздо богаче хроматином, или, точнее, ДНК, входящей в состав хромосом. Соотношение количества хроматина в макронуклеусе и микроруклеусе у разных видов инфузорий различно и колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч раз.

Исключение составляют некоторые виды низших инфузорий, у которых содержание хроматина в Ма и Ми примерно одинаково. Высокое содержание хроматина в Ма большинства инфузорий, как доказали исследования последних лет, объясняется повторным расщеплением (репликацией) всех, или части хромосом.

При каждом расщеплении происходит удвоение количества ДНК. Богатство Ма хроматином вызывает его высокую функциональную активность. Высокий темп транскрипции и образований: больших количеств PH К, в свою очередь, определяет энергичный синтез белка. это функционально высокоактивное ядро, обусловливающее большую физиологическую активность, в том числе быстрый процесс размножения.

Движение. Инфузория туфелька находится в непрерывном быстром движении. Скорость её (при комнатной температуре) около 2,0 — 2,5 мм в сек. Это большая скорость: за 1 с туфелька пробегает расстояние, превышающее длину ее тела в 10—15 раз.

Траектория движения туфельки довольно сложна. Она движется передним концом прямо вперед и при этом вращается вправо вдоль продольной оси тела. Столь активное движение туфельки зависит от работы большого количества тончайших волосковидных придатков — ресничек, которые покрывают все тело инфузории.

Количества ресничек у одной особи инфузории туфельки равняется 10—15 тыс. Каждая ресничка совершает очень частые веслообразные движения — при комнатной температуре до 30 биений в 1 с. Во время удара назад, ресничка держится в выпрямленном положении. При возвращении ее в исходную позицию (при движении вниз) она движется в 3—5 раз медленнее и описывает полукруг.

При плавании туфельки движения многочисленных покрывающих ее тело ресничек суммируются. Действия отдельных ресничек согласованные, в результате чего получаются правильные волнообразные колебания всех ресничек. Волна колебания начинается у переднего конца тела и распространяется назад.

Одновременно вдоль тела туфельки проходят 2—3 волны сокращения. Таким образом, весь ресничный аппарат инфузории представляет собой как бы единое функциональное физиологическое целое, действия отдельных структурных единиц которого (ресничек) тесно связаны (координированы) между собой. Строение каждой отдельной реснички туфельки, как показали электронномикроскопические исследования, является весьма сложным. Оно ничем не отличается от тонкого строения жгутика, которое подробно рассмотрено выше (рис. 31).

Направление и быстрота движения туфельки не являются величинами постоянными и неизменными. Туфелька, как и все живые организмы (мы видели это уже на примере амебы), реагирует на изменение внешней среды изменением направления движения. Изменение направления движения простейших под влиянием различных раздражителей называют таксисами. У инфузорий легко наблюдать различные таксисы. Если в каплю, где плавают туфельки, поместить неблагоприятно действующее на них вещество (например, кристаллик поваренной соли), то туфельки уплывают (как бы убегают) от этого неблагоприятного для них фактора (рис. 77).

Перед нами пример отрицательного таксиса на химическое воздействие (отрицательный хемотаксис). Можно наблюдать у туфельки и положительный хемотаксис. Если, например, каплю воды, в которой плавают инфузории, прикрыть покровным стеклышком и подпустить под него пузырек углекислого газа, то большая часть инфузорий направится к этому пузырьку и расположится вокруг него кольцом.

Очень наглядно таксис проявляется у туфелек под воздействием электрического тока. Если через жидкость, в которой плавают туфельки пропустить слабый электрический ток, то можно наблюдать следующую картину: все инфузории ориентируют свою продольную ось параллельно линии тока, а затем, как по команде, двинутся в направлении катода, в области которого и образуют густое скопление. Движение инфузорий, определяемое направлением электрического тока, носит название гальванотаксиса.

Различные таксисы у инфузорий могут быть обнаружены под влиянием самых разнообразных факторов внешней среды.

Размножение. Обратимся в качестве примера опять к инфузории туфельке. Если посадить в небольшой сосуд (микроаквариум) один экземпляр туфельки, то уже через сутки там окажется две. а нередко и четыре инфузории. Как это происходит? После некоторого периода активного плавания и питания инфузория несколько вытягивается в длину. Затем точно по середине тела появляется все углубляющаяся поперечная перетяжка (рис. 78).

В конце концов инфузория как бы перешнуровывается пополам и из одной особи получаются две, первоначально несколько меньших размеров, чем материнская особь. Весь процесс деления занимает при комнатной температуре около часа. Изучение внутренних процессов показывает, что еще до того, как появляется поперечная перетяжка, начинается процесс деления ядерного аппарата. Путем митоза первым делится микронуклеус, после него — макронуклеус (с. 97).

Деление напоминает прямое деление ядра — амитоз. Этот бесполый процесс размножения инфузории туфельки, как мы видим, сходен с бесполым размножением амеб (с. 45) и жгутиконосцев (с. 67). В отличие от них инфузории в процессе бесполого размножения делятся всегда поперек тогда как у жгутиконосцев плоскость деления параллельна продольной оси тела.

Во время деления происходит глубокая внутренняя перестройка тела инфузории. Образуется два новых перистома, две глотки и два ротовые отверстия. К этому же времени приурочено деление базальных ядер ресничек, за счет которых образуются новые реснички. Если бы при размножении число ресничек не возрастало, то в результате каждого деления дочерние особи получили бы примерно половину числа ресничек материнской особи, что привело бы к полному облысению инфузорий.

На самом деле этого не происходит. Время от времени у большинства инфузорий, в том числе и у туфельки наблюдается особая и чрезвычайно своеобразная форма полового процесса, которая получила название юнъюгации. Отметим самое главное в этом процессе. Коньюгация протекает следующим образом.

Две инфузории сближаются. тесно прикладываются друг к другу брюшными сторонами и в таком виде плавают довольно длительное время вместе (у туфельки примерно в течение 12 ч при комнатной температуре). Затем конъюганты расходятся. Что же происходит в теле инфузории во время конъюгации? Сущность этих процессов сводится к следующему (рис. 79).

Большое ядро (макронуклеус) разрушается и постепенно растворяется в цитоплазме. Микронуклеус, который является диплоидным ядром, сначала дважды делится. Эти деления мейотические. В результате мейоза в каждом из партнеров образуется по четыре гаплоидных ядра. Три из них разрушаются, а одно делится обычным митозом еще один раз. В каждом конъюганте, таким образом, возникает по два гаплоидных ядра.

Одно из них остается на месте, там, где оно образовалось (стационарное ядро), а второе перемещается (мигрирующее ядро) в соседнего конъюганта, где сливается со стационарным ядром. Таким путем в каждом из конъюгантов образуется по одному синкариону — ядру, вновь обладающему диплоидным комплексом хромосом. Процесс слияния мигрирующего и стационарного ядер — это процесс оплодотворения.

И у многоклеточных существенный момент оплодотворения — слияние ядер половых клеток. У инфузорий половые клетки не образуются, имеются лишь половые ядра, которые и сливаются между собой. Таким образом происходит взаимное перекрестное оплодотворение. Вскоре после образования синкариона конъюганты расходятся. По строению ядерного аппарата они на этой стадии еще очень существенно отличаются от обычных так называемых нейтральных (не конъюгирующих) инфузорий, так как у них имеется лишь по одному ядру.

В дальнейшем за счет синкариона происходит восстановление нормального ядерного аппарата. Синкарион делится (один или несколько раз). Часть продукт тов этого деления вследствие сложных преобразований, связанных с увеличением числа хромосом и обогащением хроматином, превращается в макронуклеусы. Во время этих преобразований хромосомы (все или только часть их) многократно умножаются, в результате чего Ма обогащается хроматином.

Далее хроматин активно участвует в синтезе белка, обеспечивая быстрый рост и размножение инфузорий. Ми сохраняет дйплоидный набор хромосом. В синтетических процессах клетки он участвует слабо и является как бы «сейфом», хранящим наследственную информацию вида, которая передается последующим бесполым поколениям в результате митоза.

Таким образом, у инфузорий, обладающих ядерным дуализмом, функция ДНК распределяется между двумя ядрами. Одно из них (Ма) становится вегетативным ядром, активно участвующим в синтетических процессах в клетке, тогда как другое (Ми) сохраняет генеративную функцию и обеспечивает преемственность генетической информации.

В чем заключается биологическоа значение конъюгации, какую роль играет она в жизни инфузорий? Во-первых, конъюгация, как и всякий другой половой процесс, при котором происходит объединение в одном организме двух наследственных начал (отцовского и материнского), ведет к повышению наследственной изменчивости, наследственного многообразия.

Повышение наследственной изменчивости увеличивает приспособительные возможности организма к условиям окружающей среды. Во-вторых, вследствие конъюгации развивается новый макронуклеус за счет продуктов деления синкариона и одновременно с этим разрушается старый.

Экспериментальные данные показывают, что именно макронуклеус играет исключительно важную роль в жизни инфузорий. Им контролируются все основные жизненные процессы и определяется важнейший из них — образование (синтез) белка, составляющего основную часть протоплазмы живой клетки.

При длительном бесполом размножении путем деления происходит как бы своеобразный процесс «старения» макронуклеуса, а вместе с тем и всей клетки: снижается активность процесса обмена веществ, снижается темп деления. После конъюгации (в процессе которой, как мы видели, старый макронуклеус разрушается) происходит восстановление уровня обмена веществ и темпа деления.

Поскольку при конъюгации происходит процесс оплодотворения, который у большинства других организмов связан с размножением и появлением нового поколения, у инфузорий особь, образовавшуюся после конъюгации, тоже можно рассматривать как новое половое поколение, которое возникает здесь как бы за счет «омолаживания» старого.

Способ питания и пищеварения. Туфельки относятся к числу инфузорий, основную пищу которых-составляют бактерии. Наряду с бактериями они могут заглатывать любые другие взвешенные в воде частицы независимо от их питательности.

Околоротовые реснички создают непрерывный ток воды со взвешенными в ней частицами в направлении ротового отверстия, которое расположено в глубине перистома. Мелкие пищевые частицы (чаще всего бактерии) проникают через рот в небольшую трубковидную глотку и скапливаются да дне ее, на границе с эндоплазмой.

Ротовое отверстие всегда открыто. Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что инфузория туфелька — одно из самых прожорливых животных: она непрерывно питается. Этот процесс прерывается только в определенные моменты жизни, связанные с размножением и половым процессом. Скопившийся на дне глотки пищевой комочек в дальнейшем отрывается от дна глотки и вместе с небольшим количеством жидкости поступает в эндоплазму, образуя пищеварительную вакуолю.

Последняя не остается на месте своего образования, а, попадая в токи эндоплазмы, проделывает в теле туфельки довольно сложный и закономерный путь, называемый циклозом пищеварительной вакуоли (рис. 80). Во время этого довольно длительного (при комнатном температуре занимающего около часа) путешествия пищеварительной вакуоли внутри ее происходит ряд изменений, связанных с перевариванием находящейся в ней пищи.

Из окружающей пищеварительную вакуолю эндоплазмы в нее поступают пищеварительные ферменты, которые воздействуют на пищевые частицы. Продукты переваривания пищи всасываются через стенку пищеварительном вакуоли в эндоплазму. По ходу циклоза пищеварительной вакуоли в ней сменяется несколько фаз пищеварения. В первые моменты после образования вакуоли заполняющая ее жидкость мало отличается от жидкости окружающей среды.

Вскоре начинается поступление из эндоплазмы в вакуолю пищеварительных ферментов и реакция среды внутри нее становится резко кислой. Это легко обнаружить, добавляя к пище какой-либо индикатор, цвет которого меняется в зависимости от реакции (кислой, нейтральной или щелочной) среды. В этой кислой среде проходят первые фазы пищеварения. Затем картина меняется и реакция внутри пищеварительных вакуолей становится слабощелочной. В этих условиях и протекают дальнейшие этапы внутриклеточного пищеварения.

Кислая фаза обычно более короткая, чем щелочная; она длится примерно 1/6—1/4 часть всего срока пребывания пищеварительной вакуоли в теле инфузории. Однако соотношение кислой и щелочной фаз может варьироваться в довольно широких пределах в зависимости от характера пищи.

Путь пищеварительной вакуоли в эндоплазме заканчивается тем, что она приближается к поверхности тела и через пелликулу содержимое ее, состоящее из жидкости и непереваренных остатков пищи, выбрасывается наружу — происходит дефекация. Этот процесс, в отличие от амеб, у которых дефекация может происходить в любом месте, у туфелек, как и у других инфузорий, строго приурочен к определенному участку тела, расположенному на брюшной стороне (брюшной условно называют ту поверхность животного, на которой помещается околоротовое углубление), примерно посередине между перистомом и задним концом тела.

Таким образом, внутриклеточное пищеварение представляет собой сложный процесс, слагающийся из нескольких последовательно сменяющих друг друга фаз. На примере инфузории туфельки мы познакомились с типичным представителем обширного типа инфузорий. Однако этот тип характеризуется чрезвычайным разнообразием видов как по строению, так и по образу жизни. Познакомимся ближе с некоторыми наиболее характерными и интересными формами.

Жизнь животных. Том первый. Простейшие. Кишечнополостные. Черви. Москва «просвещение» 1981

AOF | 01.01.2019 19:54:46

Вакуоль — строение и функции

Вакуоль – один из важнейших органоидов клетки растений. Эти структуры выглядят как достаточно крупные полости или более мелкие пузырьки, формирующиеся из эндоплазматической сети. Они отграничены от цитоплазмы мембраной и заполнены жидкостью с растворенными органическими и неорганическими веществами. У растений это так называемый клеточный сок.

Строение

Вакуоль растительной клетки имеет одну мембрану – тонопласт. Образование такого элемента происходит при слиянии везикул эндоплазматического ретикулума и клеток Гольджи. В молодых клетках имеется несколько маленьких вакуолей. В процессе старения клетки из мелких вакуолей получается крупная центральная вакуоль. Ее объем может достигать 90% клетки.

Функции

Основная роль – отложение и изоляция питательных веществ. Также эта структура является резервуаром для веществ, которые нужно вывести из организма, либо таковых для поддержания тургора тканей, а также растворов, способствующих росту клеток за счет растяжения. В вакуолях могут содержаться растворы для регуляции водного баланса клеток, с включением красящих элементов, создающих различные оттенки в окраске цветов, плодов, семян растений.

Наличие вакуолей – характерная деталь растений и грибов, однако и в клетках ряда видов простейших, бактерий и животных также содержатся эти органеллы. Интересно, что у ряда живых организмов – пресноводных простейших (амебы, инфузории-туфельки и т.д.) — имеются сократительные вакуоли. В них поступает пресная вода из-за разницы концентрации солей в водоеме и в клетке. По мере растяжения вакуоли в определенный момент происходит выталкивание воды наружу при сокращении ее стенок. Без таких вакуолей организмы не выживут, так как просто лопнут из-за переизбытка жидкости.

Функции вакуолей в клетках растений аналогичны таковым лизосом в клетках животных. Лизосомы представляют собой мешочки, содержащие ферменты, необходимые для переваривания макромолекул. Причем автолиз клеток растений – немаловажная функция вакуолей. Это естественный процесс, когда вредные ли ненужные вещества, а иногда и сама стареющая клетка подвергаются разрушению собственными ферментами.

Похожие материалы:

Описание инфузории

К типу Инфузории относят около 6000 видов простейших, органеллами движения которых служит большое количество ресничек. Для большинства инфузорий характерно присутствие двух ядер: крупного вегетативного — макронуклеуса — и более мелкого генеративного — микронуклеуса. Макронуклеус имеет полиплоидный набор хромосом и регулирует процессы обмена веществ. Микронуклеус содержит диплоидный набор хромосом и участвует в половом процессе.

Среди инфузорий есть свободноживущие обитатели пресных и морских водоемов и паразиты человека и животных.

Ciliated infusoria

К свободноживущим инфузориям относят инфузорию туфельку. Размеры клетки 0,1-0,3 мм. Простейшее имеет постоянную форму, так как эктоплазма уплотнена и образует пелликулу. Тело инфузории покрыто ресничками. Их насчитывают от 10 до 15 тыс. В эктоплазме инфузории имеют защитные образоания — трихоцисты. При раздражении трихоцисты выстреливают наружу, превращаясь в длинные нити, парализующие жертву. После использования одних трихоцист на их месте в эктоплазме развиваются новые.

К органеллам питания относят ротовое отверстие, расположенное на брюшной стороне и ведущее в клеточный рот, который переходит в клеточную глотку. Вода с бактериями через елнточный рот попадает в эндоплазму, где образуются пищеварительные вакуоли. Вакуоли передвигаются вдоль тела инфузории.

Оставшиеся внутри вакуоли непереваренные остатки пищи удаляются наружу через порошицу — отверстие, расположенное неподалеку от заднего конца тела инфузории.

У инфузории туфельки есть две сократительные вакуоли, расположенные в передней и задней частях тела. Каждая вакуоль состоит из округлого резервуара и подходящих к нему в виде звезды 5 — 7 канальцев. Жидкие продукты и вода из цитоплазмы сначала поступают в приводящие канальцы, затем канальцы все сразу сокращаются и изливают свое содержимое в резервуар, после чего последний сокращается и выбрасывает жидкость через отверстие наружу, а канальцы в это время вновь наполняются. Вакуоли сокращаются поочередно.

Инфузория под микроскопом

Бесполое размножение инфузорий осуществляется путем поперечного деления и сопровождается делением макро- и микронуклеусов. Размножение повторяется 1 — 2 раза в сутки. Через несколько поколений в жизненном цикле инфузорий происходит половой процесс, который называют конъюгацией. Две инфузории подходят друг к другу брюшными сторонами, оболочка в месте их соприкосновения растворяется, и между ними образуется цитоплазматический мостик. Макронуклеусы при этом разрушаются, а микронуклеусы делятся мейозом на четыре ядра, три из которых разрушаются, а четвертое вновь делится пополам митозом.

В результате в каждой инфузории образуются мужское (мигрирующее) и женское (стационарное) ядра. Затем между особями происходит обмен мигрирующими ядрами с последующим слиянием стационарного и мигрирующего ядер, после чего особи расходятся. Вскоре в каждой из них ядро делится и впоследствии образуются микро- и макронуклеусы. Таким образом, при половом процессе число инфузорий не увеличивается, а обновляются наследственные свойства макронуклеуса и возникают новые комбинации генетической информации.

У человека в просвете толстого кишечника может паразитировать инфузория балантидий — возбудитель балантидиаза. Клинически это тяжелое заболевание выражается в кровавом поносе, коликах, лихорадке и мышечной слабости. Основным источником распространения балантидиоза служат свиньи, зараженные балантидиями. Балантидий в кишечнике свиней образуют цисты, которые с фекалиями попадают во внешнюю среду и там сохраняются длительное время. Заражение человека происходит при занесении цист в пищеварительный тракт с грязными руками или пищей. Часто балантидиозом болеют люди, связанные с работой по уходу за свиньями или обработкой свинины.

Диагноз ставят при нахождении балантидия в фекалиях. Профилактика та же, что и при других кишечных заболеваниях.

Строение

Наиболее типичный широко распространенный представитель ресничных — инфузория туфелька (Paramecium). Она обитает в стоячей воде, а также в пресноводных водоемах с очень слабым течением, содержащих разлагающийся органический материал.

Строение инфузории-туфельки

Сложность строения клетки у парамеции объясняется тем обстоятельством, что ей приходится выполнять все функции, присущие целому организму, а именно питание, осморегуляцию и передвижение. Тело парамеции имеет характерную форму: передний конец у нее тупой, а задний несколько заострен.

Реснички инфузории туфельки расположены парами по всей поверхности клетки. Располагаясь продольными диагональными рядами, они, совершая биения, заставляют инфузорию вращаться и продвигаться вперед. Между ресничками находятся отверстия, ведущие в особые камеры, называемые трихоцистами. Из этих камер под влиянием определенных раздражителей могут выстреливать тонкие остроконечные нити, используемые, вероятно, для удержания добычи.

Под пелликулой инфузории туфельки располагается эктоплазма — прозрачный слой плотной цитоплазмы консистенции геля. В эктоплазме находятся базальные тельца (идентичные центриолям), от которых отходят реснички, а между базальными тельцами имеется сеть тонких фибрилл, участвующих, по-видимому, в координировании биения ресничек.

Основная масса цитоплазмы инфузории туфельки представлена эндоплазмой, имеющей более жидкую консистенцию, чем эктоплазма. Именно в эндоплазме расположено большинство органелл. На вентральной (нижней) поверхности туфельки ближе к ее переднему концу находится околоротовая воронка, на дне которой находится рот, или цитостом.

Рот инфузории туфельки ведет в короткий канал — цитофаринкс, или глотку. Как околоротовая воронка, так и глотка могут быть выстланы ресничками, движения которых направляют к цитостому поток воды, несущей с собой различные пищевые частицы, такие, например, как бактерии. Вокруг попавших в цитоплазму путем эндоцитоза пищевых частиц образуется пищевая вакуоль. Эти вакуоли перемещаются по эндоплазме к так называемой порошице, через которую непереваренные остатки путем экзоцитоза выводятся наружу.

В цитоплазме инфузории туфельки имеются также две сократительные вакуоли, местоположение которых в клетке строго фиксировано. Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, т. е. поддерживают в клетке определенный водный потенциал. Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоянно поступает вода в результате осмоса; эта вода должна непрерывно выводиться из клетки, чтобы предотвратить ее разрыв.

Происходит это с помощью процесса активного транспорта, требующего затраты энергии. Вокруг каждой сократительной вакуоли инфузории туфельки расположен ряд расходящихся лучами каналов, собирающих воду, перед тем как высвободить ее в центральную вакуоль.

В клетке парамеции инфузории туфельки находятся два ядра. Большее из них — макронуклеус — полиплоидное; оно имеет более двух наборов хромосом и контролирует метаболические процессы, не связанные с размножением. Микронуклеус — диплоидное ядро. Оно контролирует размножение и образование макронуклеусов при делении ядра.

Парамеция инфузории туфельки

может размножаться и бесполым путем (поперечным делением надвое) и половым

(путем конъюгации).

Движение

Совершая ресничками волнообразные движения, туфелька передвигается (плывёт тупым концом вперёд). Ресничка движется в одной плоскости и совершает прямой (эффективный) удар в выпрямленном состоянии, а возвратный — в изогнутом. Каждая следующая ресничка в ряду совершает удар с небольшой задержкой по сравнению с предыдущей. Плывя в толще воды, туфелька вращается вокруг продольной оси. Скорость движения — около 2 мм/c. Направление движения может меняться за счёт изгибаний тела. При столкновении с препятствием направление прямого удара меняется на противоположное, и туфелька отскакивает назад. Затем она некоторое время «раскачивается» взад-вперед, а затем снова начинает движение вперёд. При столкновении с препятствием мембрана клетки деполяризуется, и в клетку входят ионы кальция. В фазе «раскачивания» кальций выкачивается из клетки

Дыхание, выделение, осморегуляция

Туфелька дышит всей поверхностью

клетки. Она способна существовать за счёт гликолиза при низкой концентрации

кислорода в воде. Продукты азотистого обмена также выводятся через поверхность

клетки и частично через сократительную вакуоль. Основная функция сократительных

вакуолей осморегуляторная. Они выводят из клетки излишки воды, проникающие туда

за счёт осмоса.

Сначала набухают приводящие каналы, затем вода из них перекачивается в

резервуар. При сокращении резервуара он отделяется от приоводящих каналов, а

воды выбрасывается через пору. Две вакуоли работают в противофазе, каждая при

нормальных физиологических условиях сокращается один раз в 10—15 с. За час

вакуоли выбрасывают из клетки объём воды, примерно равный объёму клетки.

Размножение

У туфельки есть бесполое и половое размножение (половой процесс). Бесполое размножение — поперечное деление в активном состоянии. Оно сопровождается сложными процессами регенерации. Например, одна из особей заново образует клеточный рот с околоротовой цилиатурой, каждая достраивает недостающую сократительную вакуоль, происходит размножение базальных телец и образование новых ресничек и т.п.

Половой процесс, как и у других инфузорий, происходит в форме конъюгации. Туфельки, относящиеся к разным клонам, временно «склеиваются» ротовыми сторонами, и между клетками образуется цитоплазматический мостик. Затем макронуклеусы конъюгирующих инфузорий разрушаются, а микронуклеусы делятся путем мейоза. Из образовавшихся четырех гаплоидных ядер три погибают, а оставшаяся делится митозом. В каждой инфузории теперь есть два гаплоидных пронуклеуса — один из них женский (стационарный), а другой — мужской (мигрирующий). Инфузории обмениваются мужскими пронуклеусами, а женские остаются в «своей» клетке. Затем в каждой инфузории «свой» женский и «чужой» мужской пронуклеусы сливаются, образуя диплоидное ядро — синкарион. При делении синкариона образуется два ядра. Одно из них становится диплоидным микронуклеусом, а второе превращается в полиплоидный макронуклеус. Реально этот процесс происходит сложнее и сопровождается специальными постконъюгационными делениями.

Сувойка

Род простейших из подкласса кругоресничных инфузорий (Peritricha). Включает свыше 100 широко распространённых видов, живущих в морской и пресной воде. С. — сидячие животные, прикрепляются к субстрату (в отличие от других родов Peritricha) при помощи неветвящегося сократительного стебелька. Тело С., имеющее форму колокольчика, лишено ресничек. На расширенном переднем его конце (адоральная зона) расположен двойной ряд ресниц (обычно сливающихся в меморанеллы), закрученный влево (в отличие от спиральноресничных инфузорий, у которых адоральная зона мембранелл закручена вправо). Околоротовая спираль ведет к ротовому отверстию. Питаются С. мелкими взвешенными в воде органическими частицами (например, бактериями, детритом). При бесполом размножении в результате деления образуются снабженные венчиком ресниц свободноплавающие «бродяжки», которые затем образуют стебелёк и прикрепляются к субстрату. Половой процесс — по типу анизогамной конъюгации (крупные неподвижные макроконъюганты и мелкие подвижные микроконъюганты).

Инфузория трубач

Род простейших класса инфузорий подотряда разноресничных. Длина до 1 мм. Свыше 10 видов. Тело в форме воронки. На расширенном переднем конце мощно развитая зона околоротовых мембранелл, направляющих ток пищевых частиц к ротовому отверстию. Остальное тело покрыто продольными рядами мелких ресничек. Способны резко сокращаться, принимая шарообразную форму благодаря сократительным нитям — мионемам. Могут свободно плавать или прикрепляться к субстрату суженным задним концом. Обитают в морях и пресных водах. У некоторых видов в цитоплазме имеются многочисленные симбионты — одноклеточные водоросли.

Инфузория-стилохония

Есть такая инфузория — стилонихия. Под влиянием летучих фитонцидов лука она распадается на мельчайшие зернышки и даже растворяется. Такое явление микробиологи называют лизисом. Тело инфузории «исчезает». То же происходит с инфузорией, называемой «локсодес рострум». В течение 10—15 секунд все ее тело растворяется в окружающей жидкой среде!

В совершенно тех же условиях другая инфузория — спиростомум терес — под влиянием тех же фитонцидов распадается на зернышки, но растворения всего тела не происходит. Эту смерть мы называем з ернистым распадом.

Некоторые простейшие под влиянием фитонцидов умирают, сохраняя свое строение, все свои основные структуры — ядро, реснички, благодаря которым происходит движение, и т. д. Более того, эти структуры становятся отчетливее — при умирании как бы закрепляется их строение. Микроорганизм умер, но он кажется нормальным. В таком состоянии микроб может находиться час, другой, третий и даже более суток. Затем уже начинает совершаться саморазложение очень сложное химическое явление распада белков и других соединений. Примером такого явления может служить фиксация структур и последующий распад у инфузории, называемой опа-линой, паразитирующей в кишечнике лягушки.

Задание для коррекционной работы по теме «Тип Инфузории «

Твардовская Н.В. СОШ №29.

Тип Инфузории.

Насчитывает более 7 500 видов. Это высокоорганизованные простейшие, которые имеют постоянную форму тела. Большинство инфузорий — водные простейшие.