Официальный сайт МБОУ СШ Вулканного ГП

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

13.02.2023— В центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», на базе МБОУ «СШ Вулканного ГП» прошла Лабораторная работа по физике в 8 классе » Определение сопротивления проводника» ,

При проведении опытов обучающиеся использовали источник тока, прибор, который мог регистрировать силу тока, и различные проводники. Подключая в собранную электрическую схему различные проводники, ребята убедились, что при увеличении напряжения в цепи сила тока тоже увеличивалась. Также, восьмикалссники обнаружили очень важное явление: взаимосвязь между напряжением и силой тока в цепи зависит не только от вещества проводника, но и от его размеров.

Подключая в собранную электрическую схему различные проводники, ребята убедились, что при увеличении напряжения в цепи сила тока тоже увеличивалась. Также, восьмикалссники обнаружили очень важное явление: взаимосвязь между напряжением и силой тока в цепи зависит не только от вещества проводника, но и от его размеров.

учитель Ушакова Татьяна Валентиновна

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

фераль 2023 — В центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», на базе МБОУ «СШ Вулканного ГП» в рамках урочной и внеурочной деятельности был проведен лабораторный практикум по биологии «рН почвы: что это? », лабораторный практикум по биологии «Есть ли микроскопическая жизнь в почве?».

Учитель Русакова Арина Сергеевна

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Обучающиеся кружка «Инженерия» в рамках центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», на базе МБОУ «СШ Вулканного ГП» приняли участие в муниципальном конкурсе: «Новый год близко. ..» в номинациях: «3D моделирование», «Изделие из комплектующих персонального компьютера» и «Открытка».

..» в номинациях: «3D моделирование», «Изделие из комплектующих персонального компьютера» и «Открытка».

И по итогам данного конкурса, мы получили диплом 2 степени. Ребята молодцы!

Учитель Набиуллин Марат Альбертович

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Приближается самый сказочный, загадочный, всеми любимый и весёлый праздник Новый год!

И какой Новый год без ёлочных игрушек? Конечно в магазинах сейчас можно найти игрушки на любой вкус, но самыми ценными все-таки являются игрушки, сделанные своими руками.

Наша команда ребят из Точки Роста «Инженерия» совместно с учениками школы в рамках предмета «Технология» создали красивые ёлочные игрушки. Вот что у них получилось:

1 декабря прошла интереллектуальная викторина «Своя игра». Образовалось 4 команды по 6 участников. Таким образом появились команды: «Желтая», «Синяя», «Красная» и «Зеленая».

Специально для проведения этого мероприятия ребятами занимающимиеся в кружке Точки Роста «Робототехника» были сконструированы и запрограммированы специальные кнопки, а на кружке «Инженерия» эти кнопки обрели красивый вид.

В ходе игры учащиеся продемонстрировали умение работать в командах, быстро решать поставленные задачи и, конечно же, свои знания в области изучаемых в школе наук: биологии, химии, физике, математике и ниформатикии.

Процесс разработки программ только с виду кажется лёгким, а на самом деле очень кропотливый труд:

Используя имеющееся оборудование нашими обучающимися была проведена серия опытов таких как «Наблюдение за передвижением простейших организмов, таких как инфузория туфелька, эвглена зелёная», «Изучение внешнего строения Кишечнополостных, на примере медузы-корнерот», «Изучение разнообразия червей», «Изучение внутреннего и внешнего строения моллюсков, знакомство с разнообразием видов, их классификация», «Наблюдение за передвижением ракообразных (рачок Артемия)», «Изучение внешнего строения паукообразных на примере паука-крестовика», «Знакомство с внешним строением рыб, их жизненным циклом», извлечение ДНК банана, огурца и лука.

| подготовка к работе | ДНК огурец | ДНК лук | ДНК банан |

| Икринка рачка «Артемии» | Вылупление | Взрослая особь | |

18 октября 2021 года на базе нашей школы открывается Центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

«Точка роста» создаётся в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Он призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

Торжественное открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «ТОЧКА РОСТА»

состоится в 14:00 ч. 18 октября 2021 г.

18 октября 2021 г.

Мероприятие по открытию Центров «Точка роста» будут включать торжественную часть и экскурсии по помещениям Центра.

Вас ждут

— мастер-класс по биологии «Неизвестный мир клеток»;

— демонстрационные эксперименты по химии «Химия- это полезно и интересно»;

— демонстрационные опыты по физике «Удивительное рядом»;

— демонстрация возможностей 3D-принтера и лазерного станка

Представители низших классов растений и животных в аквариуме

В любом, даже самом чистом аквариуме, кроме рыб и растений, помещенных любителем, поселяются многочисленные и разнообразные непрошеные гости — представители низших растений и животных. В большинстве своем они безвредны для населения аквариума, но некоторые из них могут доставить любителю немало хлопот. Другие же, наоборот, оказываются весьма желанными, помогая любителю поддерживать чистоту или же являясь прекрасным кормом для мальков.

Роговая катушка (Planorbarius corneus)

В аквариуме поселяются различные бактерии, способствующие разложению остатков корма, продуктов жизнедеятельности рыб, отмерших частей растений. Иногда при скоплении большого количества органических остатков (например, при обильном кормлении резаным мотылем) они размножаются в огромном числе, При этом вода сильно мутнеет, количество растворенного в ней кислорода становится недостаточным, рыбы начинают задыхаться: плавают по поверхности, захватывая воздух. Массовое развитие гнилостных бактерий сопровождается изменением реакции воды, что тормозит рост рыб.

Для того чтобы избавиться от избытка бактерий, нужно прежде всего удалить избыток органических веществ. Менять полностью воду необязательно (достаточно подменить частично). После удаления гниющих остатков размножение бактерий приостанавливается, а имеющиеся всегда в аквариуме инфузории быстро очищают воду.

Вообще в каждом, даже небольшом водоеме со временем происходит процесс самоочищения воды, если органические вещества, способные к гниению, не будут поступать в чрезмерном количестве. Процесс самоочищения происходит следующим образом. Помещенное в воду аквариума органическое вещество, например остатки сухого корма, уже через 1-2 дня вызовут развитие бактериальной мути, усиливающееся с каждым днем. Различные виды гнилостных бактерий, последовательно сменяясь, в течение некоторого времени (в зависимости от температуры воды) превращают органические вещества, способные к гниению, в неорганические, частью растворяющиеся в воде, частью выпадающие в виде осадка, и вода станет совершенно чистой и прозрачной. Очищению воды в аквариуме с рыбками;, кроме бактерий, помогают биченосцы и ресничные инфузории. Потребителями продуктов минерализации органического вещества являются водяные растения. Появление в новом, недавно оборудованном аквариуме зеленых точек на стекле, обращенном к окну, постепенно затягивающих все стекло, свидетельствует о налаженном биологическом режиме аквариума. Этот зеленый налет состоит из микроскопических водорослей, развивающихся за счет минеральных веществ, получившихся в результат жизнедеятельности бактерий.

Процесс самоочищения происходит следующим образом. Помещенное в воду аквариума органическое вещество, например остатки сухого корма, уже через 1-2 дня вызовут развитие бактериальной мути, усиливающееся с каждым днем. Различные виды гнилостных бактерий, последовательно сменяясь, в течение некоторого времени (в зависимости от температуры воды) превращают органические вещества, способные к гниению, в неорганические, частью растворяющиеся в воде, частью выпадающие в виде осадка, и вода станет совершенно чистой и прозрачной. Очищению воды в аквариуме с рыбками;, кроме бактерий, помогают биченосцы и ресничные инфузории. Потребителями продуктов минерализации органического вещества являются водяные растения. Появление в новом, недавно оборудованном аквариуме зеленых точек на стекле, обращенном к окну, постепенно затягивающих все стекло, свидетельствует о налаженном биологическом режиме аквариума. Этот зеленый налет состоит из микроскопических водорослей, развивающихся за счет минеральных веществ, получившихся в результат жизнедеятельности бактерий.

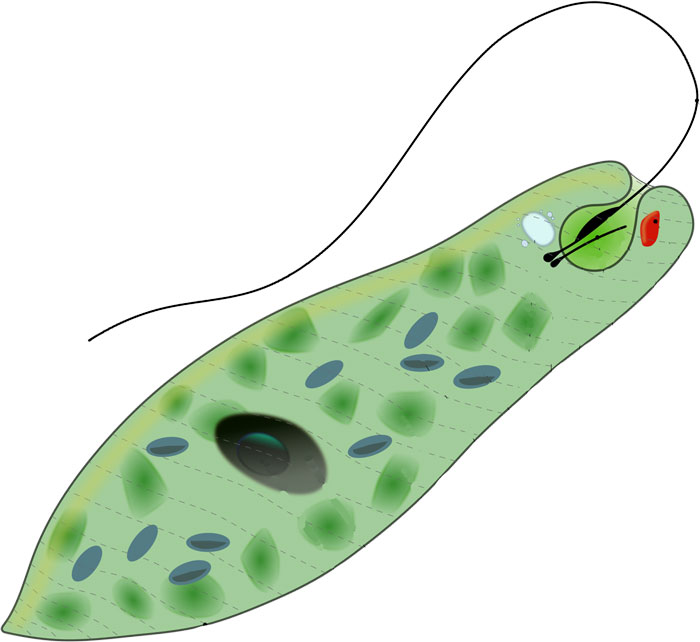

Водоросль эвглена зеленая (Euglena viridis)

Особыми свойствами отличается старая вода простоявшая без смены в аквариуме в течение ряда месяцев и даже нескольких лет. Она при полной прозрачности со временем приобретает слабый желтоватый оттенок. Эта вода почти не содержит представителей низших животных и растений. Однако органические вещества в виде отбросов и остатков пищи и даже трупы рыбок или улиток в старой воде долгое время не подвергаются разложению, а рыбки, пораненные или пораженные кожными паразитами, замечательно быстро выздоравливают. С другой стороны, жизнедеятельность подводных растений в такой воде подавлена. Это объясняется присутствием в старой вод; соединений гуминовой кислоты, придающих ей желтоватый цвет и консервирующие, а также дезинфицирующие свойства.

Статья по теме Пресноводные улитки в аквариуме

Трудно поддерживать чистоту воды, предохраняя ее от бактериальной мути в сосудах, предназначенных для выкормки мальков икромечущих рыб, так как последние поедают инфузорий, не давая им размножаться в количестве, необходимом для уничтожения бактерий. Поэтому при кормлении резаным мотылем с бактериальной мутью приходится мириться. Как только мальки начинают есть циклопов, бактерии постепенно исчезают, съедаемые инфузориями. Для ускорения этого процесса полезно поместить в аквариум растения с сувойками или мшанками.

Поэтому при кормлении резаным мотылем с бактериальной мутью приходится мириться. Как только мальки начинают есть циклопов, бактерии постепенно исчезают, съедаемые инфузориями. Для ускорения этого процесса полезно поместить в аквариум растения с сувойками или мшанками.

Для предотвращения засорения аквариума продуктами распада полезно иметь улиток, поедающих остатки корма. Наибольшую пользу приносит катушка (Planorbis).

Иногда, особенно летом, при хорошем освещении и высокой температуре вода зеленеет. Цветение воды вызывают микроскопические водоросли, которые нередко развиваются в аквариуме в огромных количествах. Чаще всего встречается эвглена зеленая (Euglena viridis). Появляются иногда также микроскопические водоросли, вызывающие беловато-зеленое помутнение. В отличие от бактерий, микроскопические водоросли развиваются только при наличии сильного освещения, и размножение их сопровождается обильным выделением кислорода.

Теги: рыбы, аквариум, беспозвоночные, водоросли

статей об эвгленах — Энциклопедия жизни

Euglena — род одноклеточных жгутиковых эукариот. Это самый известный и наиболее широко изученный представитель класса Euglenoidea, разнообразной группы, включающей около 54 родов и не менее 800 видов. [1] [2] Виды Euglena встречаются в пресной и соленой воде. Их часто много в тихих внутренних водах, где они могут цвести в количестве, достаточном для окрашивания поверхности прудов и канав в зеленый цвет (9).0003 E. viridis ) или красный ( E. sanguinea ). [3]

Это самый известный и наиболее широко изученный представитель класса Euglenoidea, разнообразной группы, включающей около 54 родов и не менее 800 видов. [1] [2] Виды Euglena встречаются в пресной и соленой воде. Их часто много в тихих внутренних водах, где они могут цвести в количестве, достаточном для окрашивания поверхности прудов и канав в зеленый цвет (9).0003 E. viridis ) или красный ( E. sanguinea ). [3]

Вид Euglena gracilis широко использовался в лаборатории в качестве модельного организма. [4]

Большинство видов Euglena имеют фотосинтезирующие хлоропласты внутри тела клетки, которые позволяют им питаться автотрофно, подобно растениям. Однако они также могут питаться гетеротрофно, как и животные. Поскольку Euglena обладают чертами как животных, так и растений, ранние систематики, работавшие в рамках линнеевской системы биологической классификации о двух царствах, сочли их трудными для классификации. [5] [6] Именно вопрос о том, куда поместить таких «неклассифицируемых» существ, побудил Эрнста Геккеля добавить третье живое царство (четвертое царство в целом ) к Animale , Vegetabile (и Lapideum , что означает Минерал ) Линнея: Королевство Протиста. [7]

[5] [6] Именно вопрос о том, куда поместить таких «неклассифицируемых» существ, побудил Эрнста Геккеля добавить третье живое царство (четвертое царство в целом ) к Animale , Vegetabile (и Lapideum , что означает Минерал ) Линнея: Королевство Протиста. [7]

Содержание

- 1 Форма и функция

- 2 Репродукция

- 3 Историческая справка и ранняя классификация

- 4 Современная филогения и классификация

- 5 Потребление человеком

- 6 Сырье для производства биотоплива

- 7 Видеогалерея

- 8 См. также

- 9 Ссылки

- 10 Внешние ссылки

Форма и функция

При подаче в качестве гетеротроф, Euglena поглощает питательные вещества путем осмотрофии и может выжить без света на диете из органических веществ, таких как экстракт говядины, пептон, ацетат, этанол или углеводы. [8] [9] Когда солнечного света достаточно для фототрофного питания, он использует хлоропласты, содержащие пигменты хлорофилл а и хлорофилл b, для производства сахаров путем фотосинтеза. [10] Хлоропласты Euglena окружены тремя мембранами, в то время как хлоропласты растений и зеленых водорослей (среди которых ранние систематики часто помещали Euglena ) имеют только две мембраны. Этот факт был принят за морфологическое свидетельство того, что Euglena’s 9Хлоропласты 0006 произошли от эукариотической зеленой водоросли. [11] Таким образом, сходство между Euglena и растениями возникло бы не из-за родства, а из-за вторичного эндосимбиоза. Молекулярно-филогенетический анализ подтвердил эту гипотезу, и в настоящее время она общепринята. [12] [13]

[10] Хлоропласты Euglena окружены тремя мембранами, в то время как хлоропласты растений и зеленых водорослей (среди которых ранние систематики часто помещали Euglena ) имеют только две мембраны. Этот факт был принят за морфологическое свидетельство того, что Euglena’s 9Хлоропласты 0006 произошли от эукариотической зеленой водоросли. [11] Таким образом, сходство между Euglena и растениями возникло бы не из-за родства, а из-за вторичного эндосимбиоза. Молекулярно-филогенетический анализ подтвердил эту гипотезу, и в настоящее время она общепринята. [12] [13]

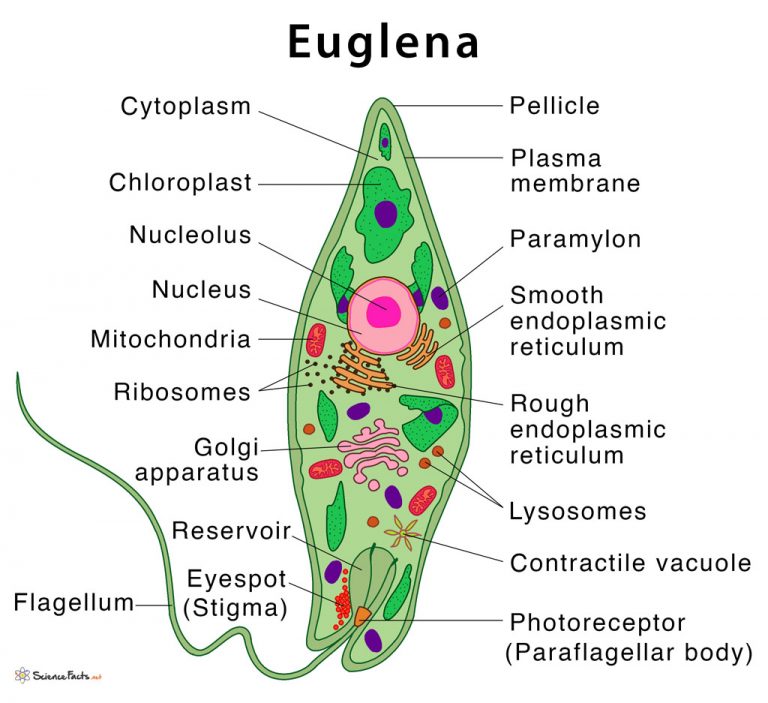

Схема Euglena

Euglena хлоропласты содержат пиреноиды, используемые в синтезе парамилона, формы хранения энергии крахмала, позволяющей Euglena , чтобы пережить периоды лишения света. Наличие пиреноидов используется как отличительная черта рода, отделяющая его от других эвгленоидов, таких как Lepocinclis и Phacus . [14]

[14]

Euglena имеют два жгутика, укорененные в базальных телах, расположенных в небольшом резервуаре в передней части клетки. Как правило, один жгутик очень короткий и не выступает из клетки, а другой достаточно длинный, чтобы его можно было увидеть при световой микроскопии. У некоторых видов, таких как Euglena mutabilis , оба жгутика являются «неразвившимися» — полностью ограничены внутренней частью клеточного резервуара — и, следовательно, не могут быть видны в световой микроскоп. [15] [16] У видов, обладающих длинным выступающим жгутиком, его можно использовать, чтобы помочь организму плавать. [17] Поверхность жгутика покрыта примерно 30 000 очень тонких нитей, называемых мастигонемами. [18]

Подобно другим эвгленоидам, Euglena обладают красным глазным пятном, органеллой, состоящей из гранул каротиноидного пигмента. Само красное пятно не считается светочувствительным. Скорее, он фильтрует солнечный свет, падающий на светочувствительную структуру в основании жгутика (утолщение, известное как паражгутиковое тело), пропуская к нему свет только с определенной длиной волны. Когда клетка вращается относительно источника света, глазное пятно частично блокирует источник, позволяя Euglena найти свет и двигаться к нему (процесс, известный как фототаксис). [19]

Когда клетка вращается относительно источника света, глазное пятно частично блокирует источник, позволяя Euglena найти свет и двигаться к нему (процесс, известный как фототаксис). [19]

Спиральные полоски пелликулы

Euglena не имеет клеточной стенки. Вместо этого у него есть пелликула, состоящая из белкового слоя, поддерживаемого субструктурой микротрубочек, расположенных в виде полос, закручивающихся по спирали вокруг клетки. Действие этих полосок пленки, скользящих друг по другу, известное как метаболизм, придает Euglena исключительную гибкость и способность к сокращению. [19] Механизм этого эвгленоидного движения не ясен, но его молекулярная основа может быть аналогична амебоидному движению. [20]

В условиях низкой влажности или при нехватке пищи Euglena образует вокруг себя защитную стену и спит в виде покоящейся кисты, пока условия окружающей среды не улучшатся.

Размножение

Эвглена размножается бесполым путем посредством бинарного деления, формы клеточного деления. Размножение начинается с митоза клеточного ядра, за которым следует деление самой клетки. Эвглена делится продольно, начиная с переднего конца клетки, с удвоением жгутиковых отростков, глотки и рыльца. В настоящее время в передней части образуется расщепление, и V-образная бифуркация постепенно перемещается к задней части, пока две половины не будут полностью разделены. [21]

Сообщения о сексуальных связях редки и не подтверждены. [22]

Историческая справка и ранняя классификация

Cercaria viridis (= E. viridis ) из О.Ф. Мюллера Animalcula Infusoria . 1786

Виды Euglena были одними из первых простейших, которых можно было увидеть под микроскопом.

В 1674 году в письме Королевскому обществу голландский пионер микроскопии Антони ван Левенгук писал, что он собрал пробы воды из внутреннего озера, в котором он нашел «анимакулы», которые были «зелеными в середине, а перед и за белым». Клиффорд Добелл считает «почти уверенным», что это были Euglena viridis , чье «своеобразное расположение хроматофоров … придает жгутиконосцам такой вид при малом увеличении». [23]

Клиффорд Добелл считает «почти уверенным», что это были Euglena viridis , чье «своеобразное расположение хроматофоров … придает жгутиконосцам такой вид при малом увеличении». [23]

Двадцать два года спустя Джон Харрис опубликовал краткую серию «Микроскопических наблюдений», в которой сообщалось, что он исследовал «маленькую каплю зеленой поверхности какой-то лужи» и обнаружил, что она «полностью составленный из животных нескольких форм и величин». Среди них были «овальные существа, средняя часть которых была цвета зеленой травы, но каждый конец был чистым и прозрачным», которые «сжимались и расширялись, кувыркались много раз вместе, а затем улетали, как рыбы». [24]

В 1786 г. О.Ф. Мюллер дал более полное описание организма, который он назвал Cercaria viridis , отметив его отличительную окраску и изменчивую форму тела. Мюллер также предоставил серию иллюстраций, точно изображающих волнообразные, сократительные движения (метаболизм) тела Эвглены . [25]

[25]

Euglena из Histoire Naturelle des Zoophytes Феликса Дюжардена , 1841

В 1830 году К. Г. Эренберг переименовал 9 Мюллера0003 Cercaria Euglena viridis и поместил его, в соответствии с изобретенной им недолговечной системой классификации, среди Polygastrica в семействе Astasiaea: существа с несколькими желудками, без пищеварительного канала, различной формы тела, но без ложноножек или лорики. . [26] [27] Используя недавно изобретенный ахроматический микроскоп, [28] Эренберг смог увидеть глазное пятно Эвглены , которое он правильно идентифицировал как «рудиментарный глаз» (хотя он ошибочно рассудил, что это означает, что у существа также была нервная система). Эта особенность была включена Эренбергом в название нового рода, составленное из греческих корней «eu-» (хорошо, хорошо) и glēnē (глазное яблоко, суставная впадина). [29]

Эренберг, однако, не заметил жгутиков Euglena . Первым, кто опубликовал запись об этом признаке, был Феликс Дюжарден, который в 1841 году добавил «жгутиковые нити» к описательным критериям рода. [30] Euglena , обладающая одним или несколькими жгутиками. В то время как «жгутиковые» перестали использоваться в качестве таксона, идея использования жгутиков в качестве филогенетического критерия остается актуальной. [31]

Первым, кто опубликовал запись об этом признаке, был Феликс Дюжарден, который в 1841 году добавил «жгутиковые нити» к описательным критериям рода. [30] Euglena , обладающая одним или несколькими жгутиками. В то время как «жгутиковые» перестали использоваться в качестве таксона, идея использования жгутиков в качестве филогенетического критерия остается актуальной. [31]

Современная филогения и классификация

Движение эвгленоидов, известное как метаболия

В 1881 году Георг Клебс провел первичное таксономическое различие между зелеными и бесцветными жгутиковыми организмами, отделив фотосинтезирующих от гетеротрофных эвгленоидов. Последние (в основном бесцветные, изменяющие форму одножгутиковые) были разделены на Astasiaceae и Peranemaceae, тогда как гибкие зеленые эвгленоиды обычно относились к роду Euglena . [32]

Еще в 1935 году было признано, что это искусственная группировка, какой бы удобной она ни была. [33] В 1948 г. Прингшейм подтвердил, что различие между зелеными и бесцветными жгутиконосцами не имеет таксономического обоснования, хотя и признал его практическую привлекательность. Он предложил что-то вроде компромисса, поместив бесцветных сапротрофных эвгленоидов в род Astasia , в то же время позволив некоторым бесцветным эвгленоидам разделить род со своими фотосинтезирующими родственниками при условии, что они имеют структурные особенности, доказывающие общее происхождение. Среди самих зеленых эвгленоидов Прингшейм признал близкое родство некоторых видов Phacus и Lepocinclis с некоторыми видами Euglena . [32]

[33] В 1948 г. Прингшейм подтвердил, что различие между зелеными и бесцветными жгутиконосцами не имеет таксономического обоснования, хотя и признал его практическую привлекательность. Он предложил что-то вроде компромисса, поместив бесцветных сапротрофных эвгленоидов в род Astasia , в то же время позволив некоторым бесцветным эвгленоидам разделить род со своими фотосинтезирующими родственниками при условии, что они имеют структурные особенности, доказывающие общее происхождение. Среди самих зеленых эвгленоидов Прингшейм признал близкое родство некоторых видов Phacus и Lepocinclis с некоторыми видами Euglena . [32]

Идея классификации эвгленоидных по способу питания была окончательно оставлена в 1950-х годах, когда А. Олланд опубликовал серьезную ревизию филума, сгруппировав организмы по общим структурным признакам, таким как количество и тип жгутиков. [34] Если и оставались какие-либо сомнения, то они были развеяны в 1994 г. , когда генетический анализ нефотосинтезирующего эвгленоида Astasia longa подтвердил, что этот организм сохраняет последовательности ДНК, унаследованные от предка, который, должно быть, имел функционирующие хлоропласты. [35]

, когда генетический анализ нефотосинтезирующего эвгленоида Astasia longa подтвердил, что этот организм сохраняет последовательности ДНК, унаследованные от предка, который, должно быть, имел функционирующие хлоропласты. [35]

В 1997 году морфологическое и молекулярное изучение Euglenozoa поставило Euglena gracilis в близкое родство с видом Khawkinea quartana , с Peranema trichophorum bas аль обоим. [36] Два года спустя молекулярный анализ показал, что E. gracilis на самом деле более тесно связан с Astasia longa , чем к некоторым другим видам, признанным как Euglena . В 2015 году доктор Эллис О’Нил и профессор Роб Филд секвенировали транскриптом Euglena gracilis , который предоставляет информацию обо всех генах, которые организм активно использует. Они обнаружили, что Euglena gracilis имеет целый ряд новых, неклассифицированных генов, которые могут создавать новые формы углеводов и натуральных продуктов. [37] [38]

[37] [38]

Преподобный 9Было обнаружено, что 0003 Euglena viridis генетически ближе к Khawkinea quartana , чем к другим изученным видам Euglena . [34] Признавая полифилетическую природу рода Euglena, Marin et al. (2003) пересмотрели его, включив в него некоторых членов, традиционно помещаемых в Astasia и Khawkinea . [14]

Потребление человеком

По вкусу порошкообразная эвглена описывается как сушеные хлопья сардины и содержит минералы, витамины и докозагексаеновую кислоту, омега-3 кислоту. Порошок используется в качестве ингредиента в других продуктах. [39] «Кемин Индастриз» продает ингредиент нутрицевтической добавки эвглены, содержащий сушеный Euglena gracilis с высоким содержанием бета-глюкана. [40]

Сырье для производства биотоплива

Содержание липидов в Euglena (в основном сложные эфиры воска) рассматривается как перспективное сырье для производства биодизельного топлива и топлива для реактивных двигателей.