Митоз и мейоз, подготовка к ЕГЭ по биологии

Жизненный цикл клетки (клеточный цикл)

С момента появления клетки и до ее смерти в результате апоптоза (программируемой клеточной гибели) непрерывно продолжается жизненный цикл клетки.

Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться генетической формулой клетки, где «n» — число хромосом, а «c» — число ДНК (хроматид). Напомню, что в состав каждой хромосомы может входить как одна молекула ДНК (одна хроматида) (nc), либо две (n2c).

Клеточный цикл включает в себя несколько этапов: деление (митоз), постмитотический (пресинтетический), синтетический, постсинтетический (премитотический) период. Три последних периода составляют интерфазу — подготовку к делению клетки.

Разберем периоды интерфазы более подробно:

- Пресинтетический (постмитотический) период G1 — 2n2c

- Синтетический период S — 2n4c

- Постсинтетический (премитотический) период G2 — 2n4c

Интенсивно образуются органоиды (рибосомы и другие), синтезируется белки, АТФ и все виды РНК, ферменты, клетка растет.

Длится 6-10 часов. Важнейшее событие этого периода — удвоение ДНК, вследствие которого к концу синтетического периода каждая хромосома состоит из двух хроматид. Происходит удвоение центриолей (репликация центриолей). Активно синтезируются структурные белки ДНК — гистоны.

Короткий, длится 2-6 часов. Это время клетка тратит на подготовку к последующему процессу — делению клетки, синтезируются белки (тубулин для веретена деления) и АТФ, делятся митохондрии и хлоропласты.

Митоз (греч. μίτος — нить)

Митоз является непрямым способом деления клетки, наиболее распространенным среди эукариотических организмов. По продолжительности

занимает около 1 часа.

Митоз состоит из 4 фаз, которые мы далее детально рассмотрим: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Напомню, что клетка вступает в митоз с уже удвоенным (в синтетическом периоде) количеством ДНК. Мы рассмотрим митоз на примере клетки с набором хромосом и ДНК 2n4c.

- Профаза — 2n4c

- Бесформенный хроматин в ядре начинает собираться в четкие оформленные структуры — хромосомы — происходит это за счет спирализации ДНК (вспомните мой пример ассоциации хромосомы с мотком ниток)

- Оболочка ядра распадается, хромосомы оказываются в цитоплазме клетки

- Центриоли перемещаются к полюсам клетки, образуются центры веретена деления

- Метафаза — 2n4c

- Анафаза — 4n4c

- Телофаза — 2n2c

- Начинается процесс деспирализации ДНК, хромосомы исчезают и становятся хроматином (вспомните ассоциацию про раскрученный моток ниток)

- Появляется ядерная оболочка, формируется ядро

- Разрушаются нити веретена деления

ДНК максимально спирализована в хромосомы, которые располагаются на экваторе клетки. Каждая хромосома состоит из двух

хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее,

прикрепляются к кинетохору центромеры).

Каждая хромосома состоит из двух

хроматид, соединенных центромерой (кинетохором). Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом (если точнее,

прикрепляются к кинетохору центромеры).

Самая короткая фаза митоза. Хромосомы, состоящие из двух хроматид, распадаются на отдельные хроматиды. Нити веретена деления тянут хроматиды (синоним — дочерние хромосомы) к полюсам клетки.

В этой фазе хроматиды (дочерние хромосомы) достигают полюсов клетки.

В телофазе происходит деление цитоплазмы — цитокинез (цитотомия), в результате которого образуются две дочерние клетки с

набором 2n2c. В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием

плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

В клетках животных цитокинез осуществляется стягиванием цитоплазмы, в клетках растений — формированием

плотной клеточной стенки (которая растет изнутри кнаружи).

Образовавшиеся в телофазе дочерние клетки 2n2c вступают в постмитотический период. Затем в синтетический период, где происходит удвоение ДНК, после чего каждая хромосома состоит из двух хроматид — 2n4c. Клетка с набором 2n4c и попадает в профазу митоза. Так замыкается клеточный цикл.

Биологическое значение митоза очень существенно:

- В результате митоза образуются дочерние клетки — генетические копии (клоны) материнской.

- Митоз является универсальным способом бесполого размножения, регенерации и протекает одинаково у всех эукариот (ядерных организмов).

-

Универсальность митоза служит очередным доказательством единства всего органического мира.

Попробуйте самостоятельно вспомнить фазы митоза и описать события, которые в них происходят. Особенное внимание уделите состоянию хромосом, подчеркните сколько в них содержится молекул ДНК (хроматид).

Мейоз

Мейоз (от греч. μείωσις — уменьшение), или редукционное деление клетки — способ деления клетки, при котором наследственный материал в них (число хромосом) уменьшается вдвое. Мейоз происходит в ходе образования половых клеток (гамет) у животных и спор у растений.

В результате мейоза из диплоидных клеток (2n) получаются гаплоидные (n). Мейоз состоит из двух последовательных делений, между которыми практически отсутствует пауза. Удвоение ДНК перед мейозом происходит в синтетическом периоде интерфазы (как и при митозе).

Как уже было сказано, мейоз состоит из двух делений: мейоза I (редукционного) и мейоза II (эквационного).

Приступим к изучению первого деления мейоза. За основу возьмем клетку с двумя хромосомами и удвоенным (в синтетическом периоде интерфазы) количеством ДНК — 2n4c.

- Профаза мейоза I

- Метафаза мейоза I

- Анафаза мейоза I

- Телофаза мейоза I

Помимо типичных для профазы процессов (спирализация ДНК в хромосомы, разрушение ядерной оболочки, движение центриолей к полюсам клетки) в профазе мейоза I происходят два важнейших процесса: конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация (лат. conjugatio — соединение) — сближение гомологичных хромосом друг с другом. Гомологичными хромосомами называются

такие, которые соответствуют друг другу по размерам, форме и строению.

После конъюгации становится возможен следующий процесс — кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

Нити веретена деления сокращаются, вследствие чего биваленты распадаются на отдельные хромосомы, которые и притягиваются

к полюсам клетки. В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

В результате у каждого полюса формируется гаплоидный набор будущей клетки — n2c, за счет чего мейоз I и называется редукционным делением.

Происходит цитокинез — деление цитоплазмы. Формируются две клетки с гаплоидным набором хромосом. Очень короткая интерфаза после мейоза I сменяется новым делением — мейозом II.

Мейоз II весьма напоминает митоз по всем фазам, поэтому если вы что-то подзабыли: поищите в теме про митоз. Главное отличие мейоза II от мейоза I в том, что в анафазе мейоза II к полюсам клетки расходятся не хромосомы, а хроматиды (дочерние хромосомы).

В результате мейоза I и мейоза II мы получили из диплоидной клетки 2n4c гаплоидную клетку — nc. В этом и состоит сущность

мейоза — образование гаплоидных (половых) клеток. Вспомнить набор хромосом и ДНК в различных фазах мейоза нам еще предстоит,

когда будем изучать гаметогенез, в результате которого образуются сперматозоиды и яйцеклетки — половые клетки (гаметы).

Сейчас мы возьмем клетку, в которой 4 хромосомы. Попытайтесь самостоятельно описать фазы и этапы, через которые она пройдет в ходе мейоза. Проговорите и осмыслите набор хромосом в каждой фазе.

Помните, что до мейоза происходит удвоение ДНК в синтетическом периоде. Из-за этого уже в начале мейоза вы видите их увеличенное число — 2n4c (4 хромосомы, 8 молекул ДНК). Я понимаю, что хочется написать 4n8c, однако это неправильная запись!) Ведь наша исходная клетка диплоидна (2n), а не тетраплоидна (4n) ;)

Итак, самое время обсудить биологическое значение мейоза:

- Поддерживает постоянное число хромосом во всех поколениях, предотвращает удвоение числа хромосом

- Благодаря кроссинговеру возникают новые комбинации генов, обеспечивается генетическое разнообразие состава гамет

- Потомство с новыми признаками — материал для эволюции, который проходит естественный отбор

Бинарное деление надвое

Митоз и мейоз возможен только у эукариот, а как же быть прокариотам — бактериям? Они изобрели несколько другой способ и делятся

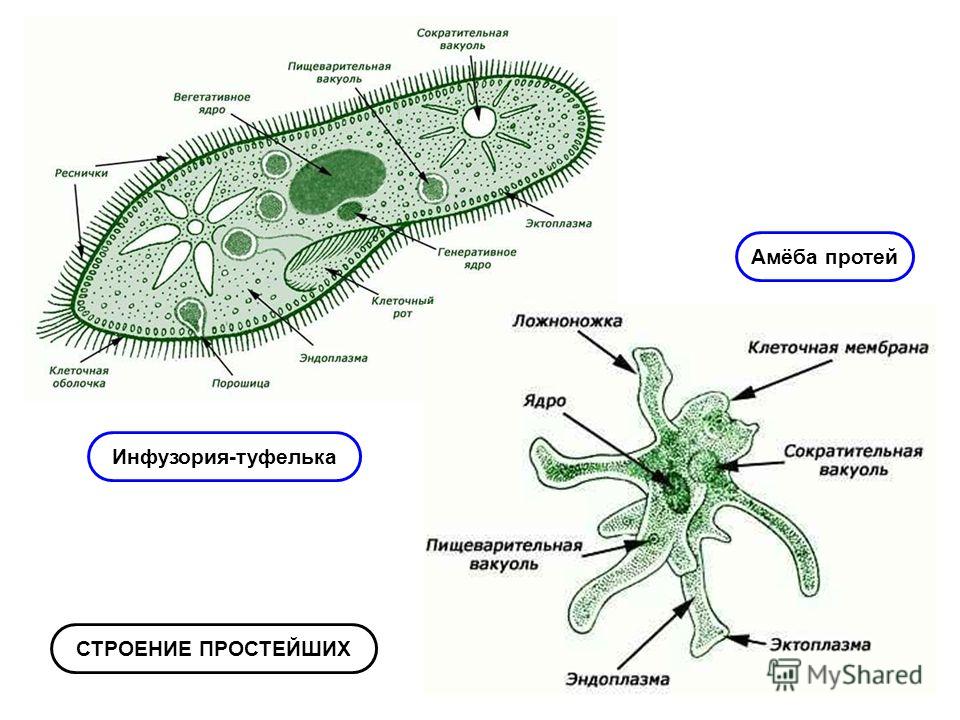

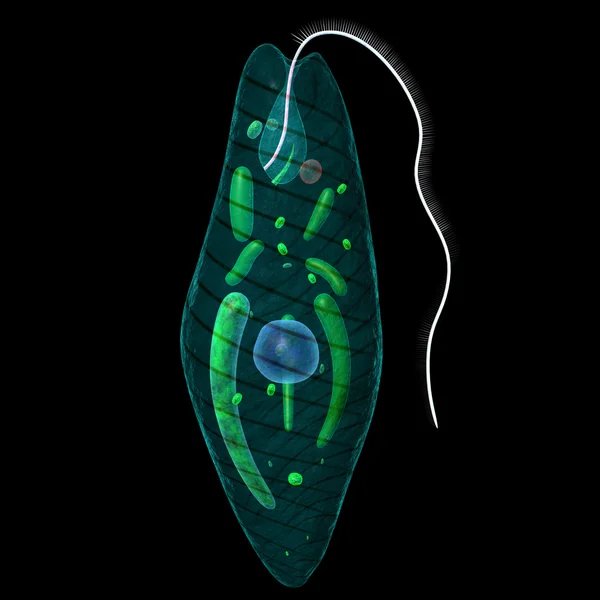

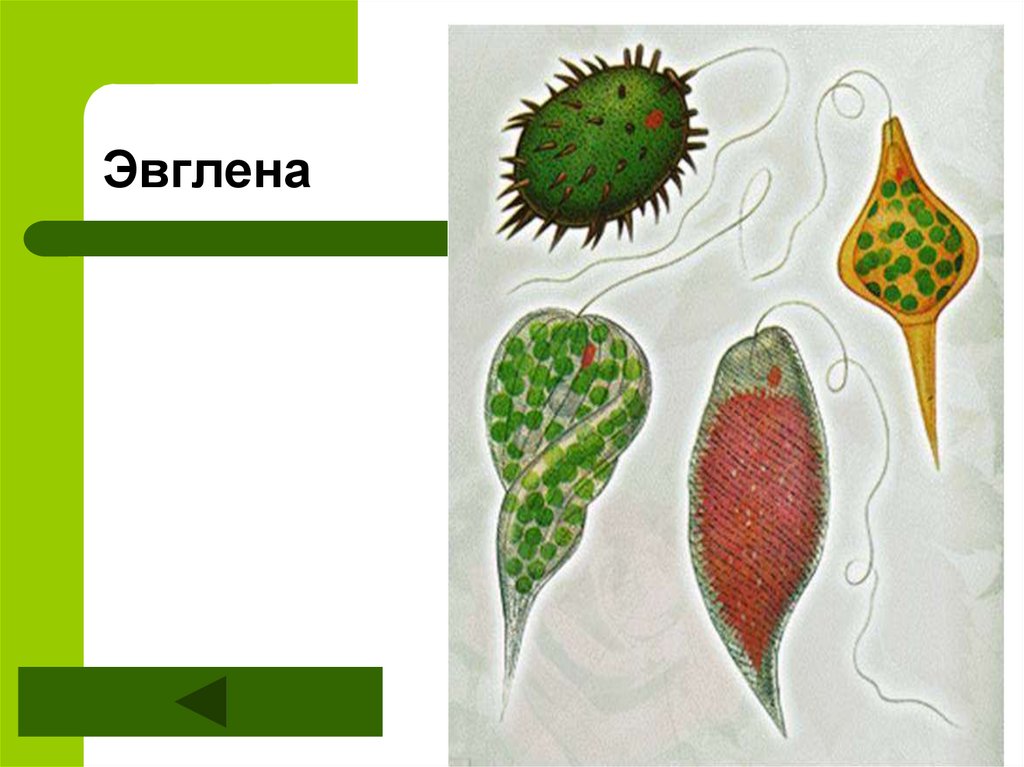

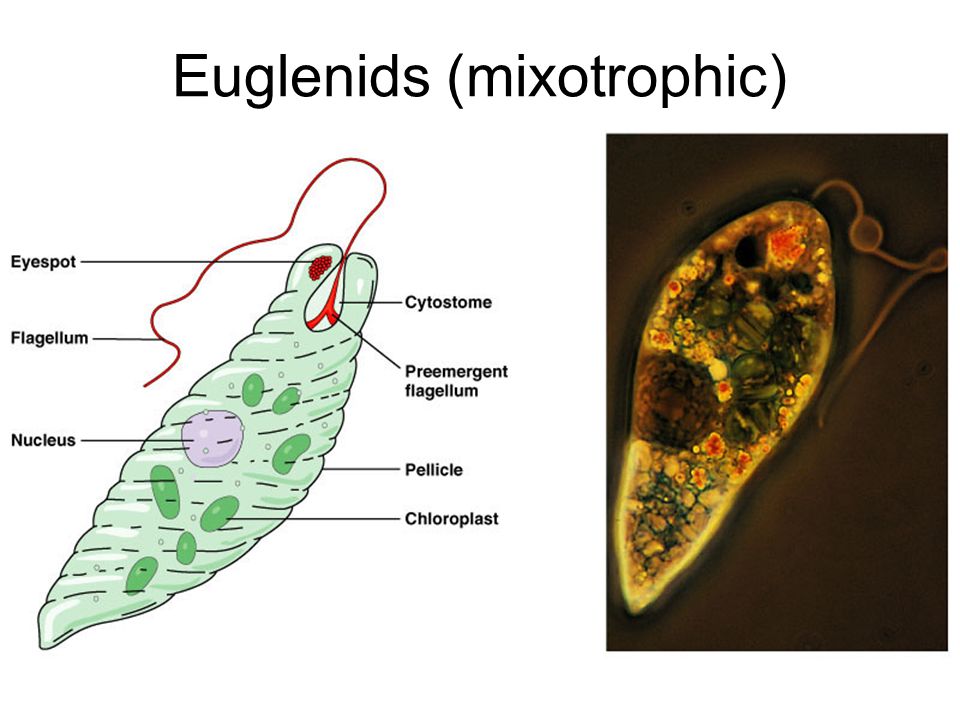

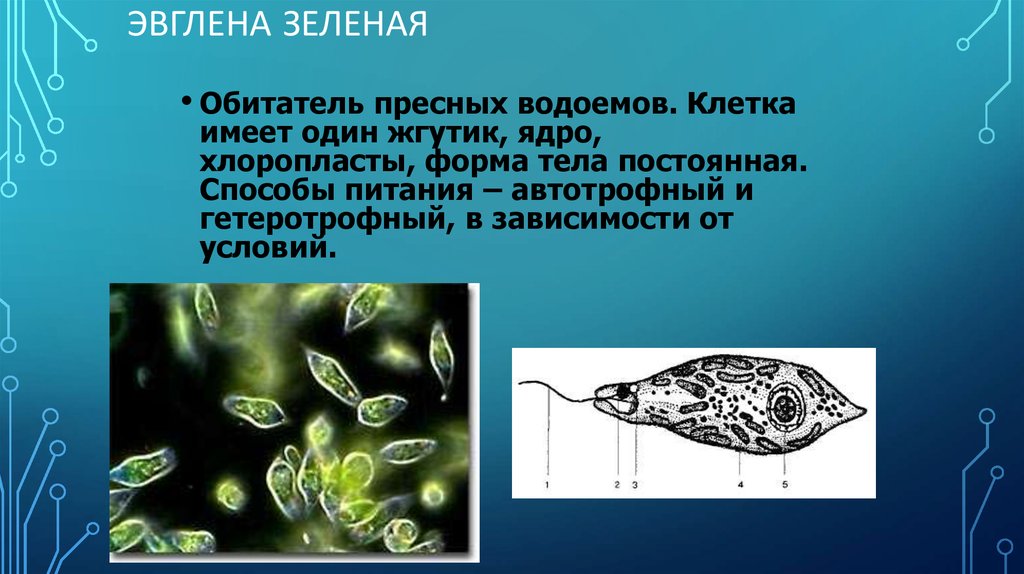

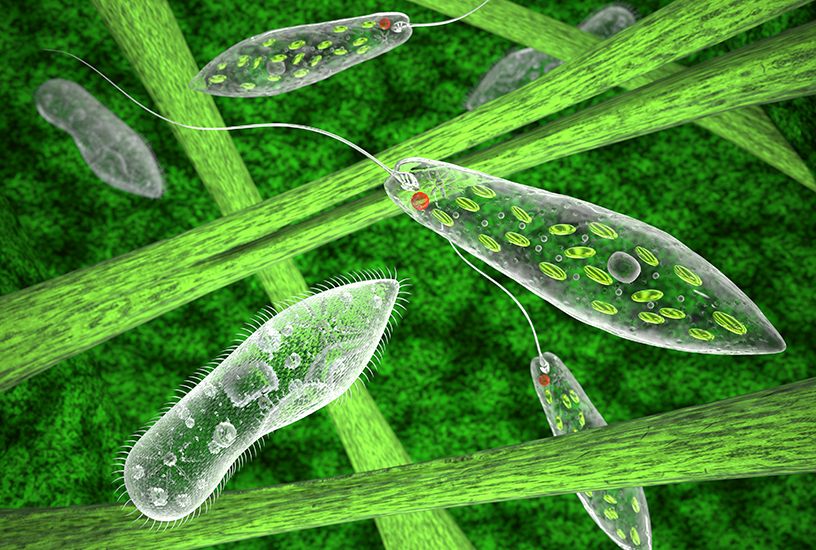

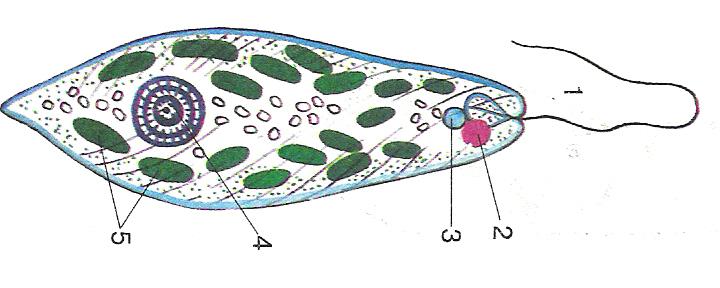

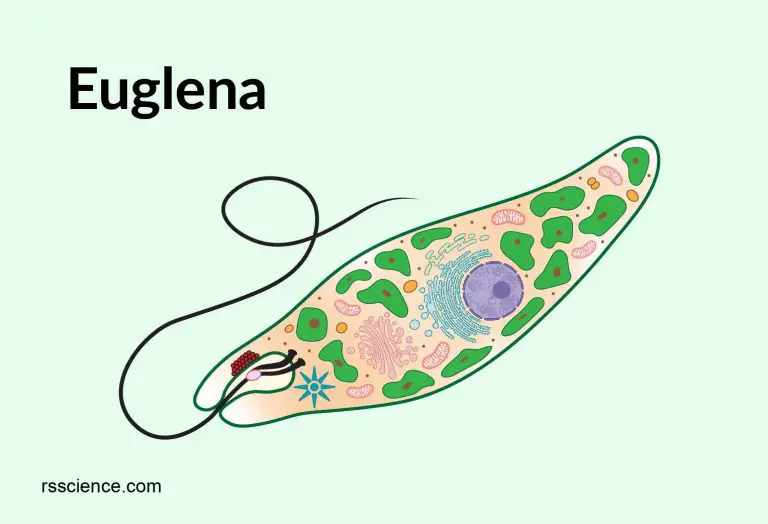

бинарным делением надвое. Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

Оно встречается не только у бактерий, но и у ряда ядерных организмов: амебы, инфузории, эвглены зеленой.

При благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. В случае, если условия не столь благоприятны, то больше времени уходит на рост и развитие, накопление питательных веществ. Интервалы между делениями становятся длиннее.

Амитоз (от греч. ἀ — частица отрицания и μίτος — нить)

Способ прямого деления клетки, при котором не происходит образования веретена деления и равномерного распределения хромосом. Клетки делятся напрямую путем перетяжки, наследственный материал распределяется «как кому повезет» — случайным образом.

Амитоз встречается в раковых (опухолевых) клетках, воспалительно измененных, в старых клетках.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Эволюция способов передвижения животных. VI. Домашние задание. Движение простейших. Эвглена зеленая

Понятие движения.

Движение – главное свойство живых организмов.

Движения делятся на три группы:

1. Амебоидное движение присуще корненожкам (амебам), а также клеткам крови лейкоцитам. Это движение происходит благодаря выростам цитоплазмы.

2. Движение с помощью жгутиков и ресничек наблюдается у простейших животных.

3. Движение с помощью мышц у большинства животных.

Амебоидное движение.

Движение простейших. Эвглена зеленая.

Движение с помощью мышц.

Движение моллюска

Полет птиц – движение в воздухе.

Виды плавания: на воде

Под водой

Движение медузы- реактивное

Движение змеи

Самые быстрые животные – гепарды. Они могут бежать со скоростью 120 км в час

Кенгуру- рекордсмен по прыжкам в длину.

Самое медлительное животное?

Ответьте на вопросы.

1. На какие три группы делятся движения?

2. Приведите примеры каждого типа.

3. Какие виды движений осуществляются с помощью мышц?

4. Назовите особые способы передвижения

5. Какие животные самые быстрые, какие самые медлительные?

6. Рекордсмены среди животных.

7 Приспособления для передвижения.

Цели:

- рассмотреть понятие “движение” как

информационный объект.

- познакомить учащихся с основными типами движения животных; показать эволюционное направление в изменении способов движения;

- сформировать представление о полости тела, ее видах и значении, об эволюционном направлении в изменении типа полостей тела животных; повторить понятия равномерно и неравномерного движения “движения”;

- формировать навыки исследовательской работы.

Оборудование: таблицы с изображениями разных групп животных, компьютер, мультимедийный проектор, презентация, натуральные объекты.

Тип урока: изучение нового материала

Ход урока

I. Организация начала урока

II. Изучение нового материала

1. Актуализация знаний

(учитель информатики)

Движение – это основа всего живого на земле.

Также движение , как ни странно, является

одной из основ в информационных процессах. Ярким

примером значимости движения в информатике, а

информатика как известно- это наука изучающая

информационные процессы, является формирование

анимации с использованием информационных

технологий. Например, создание презентации в

программной среде Power Point, основывается на

анимировании слайдов- страниц и содержащихся в

ней объектов: текст, картинки, схемы и т.д.

Анимация – это объекты приведённые в движение с

использованием программных средств. Посмотрите,

как можно интересно представить информацию,

используя возможность программы приводить

объекты в движение. Приложение №1.

Если вы обратили внимание в движение приведено

не только появление слайда, но и объекты на нём. Приложение №2.

Например, создание презентации в

программной среде Power Point, основывается на

анимировании слайдов- страниц и содержащихся в

ней объектов: текст, картинки, схемы и т.д.

Анимация – это объекты приведённые в движение с

использованием программных средств. Посмотрите,

как можно интересно представить информацию,

используя возможность программы приводить

объекты в движение. Приложение №1.

Если вы обратили внимание в движение приведено

не только появление слайда, но и объекты на нём. Приложение №2.

Также на основе движения основываются правила создания анимированных рисунков, например в программе Macromedia Flah.

Такая динамика объекта возможна благодаря

различным видам движения , которые может

предоставить нам программное средство (например,

Macromedia Flah). Зная различные способы движения и

передвижения, учёные создают компьютерные

модели и проводят исследования не на живых

организмах, а на их компьютерной модели. Физики

исследуют физические процессы на моделях,

которые построены на основе движения .

(Учитель физики)

Человек живёт в мире различных движений. Вспомним

- что называется механическим движением?

- почему нужно указывать, относительно каких тел движется тело?

- что такое траектория движения?

- что называют путём,пройденным телом?

- какое движение называют равномерным, неравномерным? Приведите примеры.

- как определить путь, пройденный телом при равномерном движении, если известны скорость и время? При неравномерном?

- назовите основные единицы измерения скорости, времени, пройденного пути.

2) составление опорного конспекта по повторению.

3) решение задачи: определите скорость змеи, если за 15 мин она проползает 2 км.

(Учитель биологии)

Мир живой природы находится в непрерывном движении. Двигаются стада или стаи животных, отдельные организмы, двигаются бактерии и простейшие в капле воды. Растения поворачивают свои листья к солнцу, всё живое растёт. Способы движения за миллиарды лет прошли долгий путь эволюции

2. Теоретический материал

Теоретический материал

(Учитель биологии)

Движение — одно из основных свойств живых организмов. Несмотря на многообразие существующих активных способов передвижения, их можно разделить на 3 основных типа: Приложение № 6 (Презентация сопровождает объяснение нового материала)

- Амебоидное движение.

- Движения при помощи жгутиков и ресничек.

- Движение с помощью мышц

I. Типы передвижения животных.

1. Амебоидное движение

Амебоидное движение присуще корненожкам и некоторым отдельным клеткам многоклеточных животных (например — лейкоцитам крови). Пока у биологов нет единого мнения о том, что является причиной амебоидного движения. У клетки образуются выросты цитоплазмы, число и величина которых постоянно меняются, как меняется и форма самой клетки

2. Движения при помощи жгутиков и ресничек.

Движения при помощи жгутиков и ресничек

характерно не только для жгутиконосцев и

инфузорий, оно присуще некоторым многоклеточным

животным и их личинкам. У высокоорганизованных

животных клетки, имеющие жгутики или реснички,

встречаются в дыхательной, пищеварительной,

половой системах.

У высокоорганизованных

животных клетки, имеющие жгутики или реснички,

встречаются в дыхательной, пищеварительной,

половой системах.

Строение всех жгутиков и ресничек практически одинаково. Вращаясь или взмахивая, жгутики и реснички создают движущую силу и закручивают тело вокруг собственной оси. Увеличение числа ресничек убыстряет передвижение. Такой способ движения свойствен обычно мелким беспозвоночным животным, обитающим в водной среде.

Но есть еще большая группа животных. А как передвигаются они.

3. Движение с помощью мышц.

Движение с помощью мышц осуществляется у многоклеточных животных. Характерно для беспозвоночных и позвоночных животных.

Любое движение — это очень сложная, но слаженная деятельность больших групп мышц и биологических, химических, физических процессов в организме.

Мышцы образованы мышечной тканью. Главная особенность мышечной ткани — способность сокращаться. За счет сокращения мышц и осуществляется движение.

У круглых червей поочередное сокращение

продольных мышц вызывает характерные изгибы

тела. За счет этих телодвижений червь двигается

вперед.

За счет этих телодвижений червь двигается

вперед.

Кольчатые черви освоили новые способы движения в связи с тем, что в их мускулатуре, помимо продольных мышц, появились поперечные мышцы. Поочередно сокращая поперечные и продольные мышцы, червь, используя щетинки на сегментах тела, раздвигает частички почвы и движется вперед.

Пиявки освоили шагающие движения, используя для прикрепления присоски. У представителей класса Гидроидные передвижение происходит “шагами”.

У круглых и кольчатых червей кожно-мускульный мешок взаимодействует с заключенной в нем жидкостью (гидроскелет).

Брюхоногие моллюски двигаются благодаря волнам сокращения, пробегающим по подошве ноги. Обильно выделяемая слизь облегчает скольжение и ускоряет движение. Двустворчатые моллюски двигаются с помощью мускулистой ноги, а головоногие освоили реактивный способ передвижения, выталкивая воду из мантийной полости.

Членистоногих отличает наружный скелет.

Многие ракообразные для передвижения по грунту

используют ходильные ноги, а для плавания им

служит либо хвостовой плавник, либо плавательные

ноги. Любой из этих способов передвижения

возможен при наличии хорошо развитой

мускулатуры и подвижном сочленении конечностей

с туловищем.

Любой из этих способов передвижения

возможен при наличии хорошо развитой

мускулатуры и подвижном сочленении конечностей

с туловищем.

Паукообразные передвигаются на ходильных ножках, а мелкие пауки, образующие паутину, могут перемещаться с помощью ветра.

У большинства членистоногих специальными органами передвижения служат не только ноги, но и (в зависимости от систематической принадлежности) другие образования, например крылья у насекомых. У кузнечиков с низкой частотой биения крыльев мышцы прикрепляются к их основаниям.

Рыбы

Учитель физики: давайте поговорим о плавании тел с точки зрения физики.

- Какие силы действуют на тело, находящееся в жидкости?

- Каково направление этих сил?

- При каком условии тело, находящееся в жидкости тонет, плавает, всплывает?

Демонстрационный опыт с картофелиной и солёной водой, показывающий три условия плавания тел.

- Как зависит глубина погружения в жидкость плавающего тела от его плотности? (демонстрационный опыт с водой, подсолнечным маслом и телами различной плотности)

- Почему водные животные не нуждаются в прочных скелетах?

- Какую роль у рыб играет плавательный пузырь?

- Как регулируют глубину погружения киты?

- Работа в группах: проведение опытов на различные условия плавания тел (с определением силы тяжести и Архимедовой силы)

Обсуждение результатов опытов, составление опорного конспекта

Мощные мускулы идут вдоль тела, по обеим

сторонам позвоночника. Эти боковые мышцы не

сплошные, а состоят из отдельных пластинок

мышечных отрезков, или сегментов, которые идут

один позади другого и разделены между собой

тонкими волокнистыми прослойками (при варке эти

прослойки разрушаются, и тогда вареное мясо

легко распадается на отдельные сегменты). Число

сегментов соответствует числу позвонков. Когда в

каком-нибудь сегменте сокращаются

соответствующие мышечные волокна, то они тянут

позвонки в свою сторону, и позвоночник

изгибается; если же сокращаются мышцы на

противоположном боку, то и позвоночник

изгибается в другую сторону. Таким образом, и

скелет рыбы, и одевающая его мускулатура имеют

метамерное строение, т. е. состоят из

повторяющихся однородных между собой частей —

позвонков и мышечных сегментов. Мышцы

обеспечивают движения плавников, челюстей и

жаберных крышек. В связи с плаванием наиболее

развиты мышцы спины и хвоста.

Эти боковые мышцы не

сплошные, а состоят из отдельных пластинок

мышечных отрезков, или сегментов, которые идут

один позади другого и разделены между собой

тонкими волокнистыми прослойками (при варке эти

прослойки разрушаются, и тогда вареное мясо

легко распадается на отдельные сегменты). Число

сегментов соответствует числу позвонков. Когда в

каком-нибудь сегменте сокращаются

соответствующие мышечные волокна, то они тянут

позвонки в свою сторону, и позвоночник

изгибается; если же сокращаются мышцы на

противоположном боку, то и позвоночник

изгибается в другую сторону. Таким образом, и

скелет рыбы, и одевающая его мускулатура имеют

метамерное строение, т. е. состоят из

повторяющихся однородных между собой частей —

позвонков и мышечных сегментов. Мышцы

обеспечивают движения плавников, челюстей и

жаберных крышек. В связи с плаванием наиболее

развиты мышцы спины и хвоста.

Сильная мускулатура и твердый гибкий

позвоночник обусловливают способность рыбы к

быстрому перемещению в воде.

Земноводные

по сравнению с рыбами у земноводных только часть туловищной мускулатуры сохраняет сегментированное лентовидное строение, развиваются специализированные мышцы. У лягушки, например, более 350 мускулов. Наиболее крупные и мощные из них связаны со свободными конечностями.

Пресмыкающиеся

Короткие конечности пресмыкающихся, расположенные по бокам туловища, не поднимают тело высоко над землей, и оно волочится по земле.

Волнообразные изгибания тела — самый

распространенный способ ползания змей. Спокойно

ползущая змея — удивительно красивое и

завораживающее зрелище. Кажется, ничего не

происходит. Движения почти незаметны. Тело вроде

бы неподвижно лежит и в то же время быстро

перетекает. Ощущение легкости передвижения змеи

обманчиво. В ее удивительно сильном теле

синхронно и размеренно работает множество

мускулов, точно и плавно переносящих тело. Каждая

соприкасающаяся с землей точка тела поочередно

оказывается в фазе то опоры, то толчка, то

переноса вперед. И так постоянно:

опора-толчок-перенос, опора-толчок-перенос… Чем

длиннее тело, тем больше изгибов и тем

стремительнее движение. Поэтому в ходе эволюции

тело змей все удлинялось и удлинялось. Число

позвонков у змей может достигать 435 (у человека,

для сравнения, всего 32-33).

И так постоянно:

опора-толчок-перенос, опора-толчок-перенос… Чем

длиннее тело, тем больше изгибов и тем

стремительнее движение. Поэтому в ходе эволюции

тело змей все удлинялось и удлинялось. Число

позвонков у змей может достигать 435 (у человека,

для сравнения, всего 32-33).

Ползание змей может быть достаточно стремительным. Однако даже самые быстрые змеи редко развивают скорость, превышающую 8 км/ч. Рекорд скорости ползания — 16-19 км/ч, и принадлежит он черной мамбе.

Существуют еще прямолинейный, или гусеничный способ ползания, и прерывистый ход по песку.

На суше движения крокодила менее быстры и

проворны, чем его движения в воде, где он

превосходно плавает и ныряет. Его длинный и

мускулистый хвост сдавлен с боков и служит

хорошим рулевым веслом, а пальцы на задних ногах

связаны между собой плавательной перепонкой.

Кроме того, вода облегчает и вес тела этого

грузного животного, одетого кожным панцирем из

роговых щитков и чешуй, которые расположены

продольными и поперечными рядами.

Когда птица колибри как бы останавливается (зависает) в воздухе у цветка, ее крылья совершают 50-80 взмахов в секунду.

Птицы

Наиболее развиты (до 25% от массы птицы) мышцы, двигающие крыльями. Наиболее развиты у птиц большие грудные мышцы, опускающие крылья, которые составляют 50% массы всей мускулатуры. Поднимают крылья подключичные мышцы, которые также хорошо развиты и расположены под большими грудными. Сильно развиты у птиц мускулы задних конечностей и шеи.

Млекопитающие

Мышечная система млекопитающих достигает

исключительного развития и сложности,

насчитывает несколько сот мышц. Наиболее развиты

мышцы конечностей и туловища, что связано с

характером передвижения. Сильно развиты мышцы

нижней челюсти, жевательные мышцы, а также

диафрагма. Это куполообразная мышца,

отграничивающая брюшную полость от грудной. Ее

роль заключается в изменении грудной полости,

что связано с актом дыхания. Значительно развита

подкожная мускулатура, приводящая в движение

отдельные участки кожи. На лице она представлена

мимической мускулатурой, особенно развитой у

приматов.

На лице она представлена

мимической мускулатурой, особенно развитой у

приматов.

3. Движение с помощью мышц. Лабораторную работу по теме “Изучение способа передвижения животных”, учащиеся выполняют с использованием 3-5 животных из уголка живой природы, можно заменить демонстрацией)

4. Значение движения (Доклад ученика)

5. Полости тела. (Рассказ учителя биологии)

Полостью тела беспозвоночных и позвоночных животных называют пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами. Впервые полость тела возникает у круглых червей. Полость тела круглых червей называют первичной, она заполнена полостной жидкостью, которая не только поддерживает и сохраняет форму тела, но и выполняет функцию транспортировки питательных веществ в организме, в ней также накапливаются ненужные продукты жизнедеятельности. Внутренние органы круглых червей свободно омываются полостной жидкостью.

Полость тела кольчатых червей так же, как и у

круглых, простирается от переднего конца тела до

заднего. У кольчатых она поделена поперечными

перегородками на отдельные сегменты, а каждый

сегмент, в свою очередь, поделен еще на две

половины. В каждом сегменте имеется полость тела,

заполненная полостной жидкостью, но в отличие от

первичной она отграничена от внутренних органов

и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя

эпителиальных клеток. Такая полость, в которой

пищеварительная, выделительная, нервная,

кровеносная системы и внутренние стенки тела не

омываются полостной жидкостью и отделены от нее

стенками, состоящими из одного слоя

эпителиальных клеток, называется вторичной полостью

тела.

У кольчатых она поделена поперечными

перегородками на отдельные сегменты, а каждый

сегмент, в свою очередь, поделен еще на две

половины. В каждом сегменте имеется полость тела,

заполненная полостной жидкостью, но в отличие от

первичной она отграничена от внутренних органов

и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя

эпителиальных клеток. Такая полость, в которой

пищеварительная, выделительная, нервная,

кровеносная системы и внутренние стенки тела не

омываются полостной жидкостью и отделены от нее

стенками, состоящими из одного слоя

эпителиальных клеток, называется вторичной полостью

тела.

6. Полости тела. (Рассказ учителя биологии)

Полостью тела беспозвоночных и позвоночных

животных называют пространство, расположенное

между стенками тела и внутренними органами.

Впервые полость тела возникает у круглых червей.

Полость тела круглых червей называют первичной,

она заполнена полостной жидкостью, которая не

только поддерживает и сохраняет форму тела, но и

выполняет функцию транспортировки питательных

веществ в организме, в ней также накапливаются

ненужные продукты жизнедеятельности. Внутренние

органы круглых червей свободно омываются

полостной жидкостью.

Внутренние

органы круглых червей свободно омываются

полостной жидкостью.

Полость тела кольчатых червей так же, как и у круглых, простирается от переднего конца тела до заднего. У кольчатых она поделена поперечными перегородками на отдельные сегменты, а каждый сегмент, в свою очередь, поделен еще на две половины. В каждом сегменте имеется полость тела, заполненная полостной жидкостью, но в отличие от первичной она отграничена от внутренних органов и от стенок тела оболочкой, состоящей из слоя эпителиальных клеток. Такая полость, в которой пищеварительная, выделительная, нервная, кровеносная системы и внутренние стенки тела не омываются полостной жидкостью и отделены от нее стенками, состоящими из одного слоя эпителиальных клеток, называется вторичной полостью тела.

У всех хордовых полость тела вторичная. В отличие от кольчатых червей вторичная полость тела хордовых не содержит полостной жидкости, и внутренние органы свободно располагаются в полости.

IV. Закрепление знаний

1. Работа по карточкам и составление схемы.

Работа по карточкам и составление схемы.

1. Как могут двигаться позвоночные животные? (Работа по схеме. Схема составляется на доске с использованием раздаточного материала: карточки с изображением различных животных: (Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие)).

Почему нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде обитания?

2. Фронтальная беседа.

1.Дайте объяснение, почему амебоидное движение считают “невыгодным”.

2. В чем преимущества движения с помощью ресничек и жгутиков по сравнению с амебоидным движением

3. Какие способы передвижения животных могут использоваться только в водной среде, а какие – в различных?

4. Почему нельзя утверждать, что существует универсальный способ движения в любой среде обитания?

V. Итог урока

1. Рефлексия

Что нового вы узнали на уроке? Какие основные способы передвижения живых организмов вы запомнили? Пригодится ли знание способов передвижения в информатике? В физике? Приведите примеры?

VI. Домашние задание

Домашние задание

Изучить § 38, ответить на вопросы в конце параграфа.

Заполнение таблицы (с использованием дополнительной литературы):

| Систематические группы, представители | Способ передвижения |

| Класс Гидроидные | Передвижение “шагами” |

| Медуза – корнерот | Движение за счет сокращения мускульных волокон |

| Молочная планария | Передвигается с помощью ресничек |

| Большой прудовик | Движение осуществляется сокращением мускулатуры ноги – ползание плавное и медленное |

| Отряд Черепахи | Ползает, плавают хорошо и ловко рассекая воду своими ластам |

| Дикобраз поркупин | Благодаря длинным и острым когтям хоть и медленно и неуклюже, но уверенно лазит по деревьям |

| Кит | Плавает быстро и ловко (ласты — широки, толсты на передней части выпуклы, а на задней — сильно вогнуты, хвост) |

(Образцы таблицы раздать детям на заранее заготовленных карточках)

1. Закончим схему.

Закончим схему.

2. Подпишем названия видов животных.

(Слева направо и вниз)

Вид Дождевой червь

Способ передвижения – 2.

Вид Пиявка

Способ передвижения – 3.

Вид Кальмар

Способ передвижения – 1.

Вид Амеба

Способ передвижения – 6.

Вид Эвглена зеленая

Способ передвижения – 7.

Вид Инфузория туфелька

Способ передвижения – 7.

Вид Аскарида

Способ передвижения – 4.

Способы передвижения:

1) выталкивание воды из мантийной полости;

2) использование щетинок или поочередного сокращения продольных и поперечных мышц;

3) шагающие движения при помощи присосок;

4) за счет сокращения продольных мышц;

5) при помощи мускулистой ноги;

6) амебоидное;

7) при помощи жгутиков и ресничек.

3. Назовем системы органов.

Жгутики и реснички встречаются в дыхательной, пищеварительной и половой системах. В дыхательной системе необходимо передвижение воздуха, кроме того, происходит раздражение чувствительных клеток; в пищеварительной системе происходит передвижение пищи и всасывание питательных веществ; половые клетки (мужские) двигаются к яйцеклетке для ее оплодотворения.

4. Закончим предложения.

У рыб движение происходит в основном за счет мышц хвоста и туловища, у земноводных, пресмыкающихся – за счет мышц конечностей. У них мышцы, сокращаясь, осуществляют разные движения – бег, прыжки, плавание, полет, лазание и т.д.

5. Укажем первое животное с полостью тела.

У круглых червей.

Дадим определения понятий.

Полость тела

– пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами.

Полостная жидкость

– жидкость, которая находится в первичной полости тела и

омывает внутренние органы.

Первичная полость тела

– пространство между стенкой тела и кишечником, в котором расположены внутренние органы, не имеющее собственной оболочки.

Вторичная полость тела

– пространство между стенкой тела и внутренними органами; ограничено собственными эпителиальными оболочками и заполнено жидкостью.

6. Докажем примитивность строения животных.

Первичная полость тела заполнена жидкостью и выполняет множество функций: поддержание формы тела, опора, транспорт питательных веществ и накопление ненужных продуктов жизнедеятельности организма. Она присутствует у круглых червей. У более развитых животных, начиная от кольчатых червей, появляется вторичная полость тела, которая является более прогрессивной. Она поделена перегородками, полостная жидкость есть только у кольчецов, у более высокоорганизованных животных отсутствует. Вторичная полость разделена собственными эпителиальными оболочками, благодаря чему тело разделяется на сегменты. Развиваются дыхательная, кровеносная и другие системы органов, то есть у организмов наблюдается дифференциация и специализация систем органов и тканей.

Она присутствует у круглых червей. У более развитых животных, начиная от кольчатых червей, появляется вторичная полость тела, которая является более прогрессивной. Она поделена перегородками, полостная жидкость есть только у кольчецов, у более высокоорганизованных животных отсутствует. Вторичная полость разделена собственными эпителиальными оболочками, благодаря чему тело разделяется на сегменты. Развиваются дыхательная, кровеносная и другие системы органов, то есть у организмов наблюдается дифференциация и специализация систем органов и тканей.

Функции, которые обеспечивают изменение положения животных в среде, иными словами передвижение их в пространстве, называются локомоторными. Кроме постоянных характерных особенностей в строении тела, которые обсуждались выше, существуют и периодические изменения внешнего вида животных, связанные с локомоторными функциями и сопровождающиеся движением конечностей и других частей тела, принимающих участие в перемещении. По-разному выглядит силуэт , свободно парящего над горной долиной, снижающегося к кроне дерева или перелетающего с места на место. Многих животных можно распознать по силуэту, типичному для позы тела, связанной с движением: обезьяну по осанке и положению хвоста, водных птиц (уток, лысух) по способу плавания, по способу ползания и т. д.

Многих животных можно распознать по силуэту, типичному для позы тела, связанной с движением: обезьяну по осанке и положению хвоста, водных птиц (уток, лысух) по способу плавания, по способу ползания и т. д.

Несмотря на то, что движение кажется простым свойством животных, на самом деле это очень сложная деятельность, в которой участвует множество биологических, химических и физических процессов. Основы локомоторной деятельности связаны с координацией движения конечностей, точной ориентацией животного в пространстве, обеспечением достаточной интенсивности действия мускулатуры, активным снабжением тканей кислородом и со многими другими физиологическими процессами в организме. Однако на двигательные функции животных влияет и ряд иных факторов, относящихся к строению, размерам и другим внешним особенностям их тела. Важнейшую роль среди них играет положение центра тяжести, от которого зависит не только стабильность тела в состоянии покоя и при движении по твердой поверхности, но и поза тела в случаях, когда животное не опирается на конечности, то есть при движении в воде или в воздухе. Поэтому, например, для летающих видов наиболее эффективно расположение центра тяжести как можно ближе к линии соединения двух плечевых суставов. Близость центра тяжести к конечностям обеспечивает как бы идеальную «взвешенность» животного в воздухе, тогда для установления равновесия между передней и задней частями тела не требуется дополнительных мышечных усилий. По этим же причинам у водных позвоночных центр тяжести перемещается к месту приложения подъемной силы.

Поэтому, например, для летающих видов наиболее эффективно расположение центра тяжести как можно ближе к линии соединения двух плечевых суставов. Близость центра тяжести к конечностям обеспечивает как бы идеальную «взвешенность» животного в воздухе, тогда для установления равновесия между передней и задней частями тела не требуется дополнительных мышечных усилий. По этим же причинам у водных позвоночных центр тяжести перемещается к месту приложения подъемной силы.

Основным условием устойчивости тела является такое положение центра тяжести, при котором основание опущенного из него перпендикуляра приходится на поверхность, ограниченную краями опор (конечностей). Устойчивость тела тем большая, чем больше расстояние от основания перпендикуляра до опоры и чем меньше центр тяжести приподнят над опорой. У животных, передвигающихся на четырех конечностях, сохранение равновесия не составляет трудности, и различия в форме их тела могут повлиять лишь на степень устойчивости. Важную роль здесь играет расстояние от основания перпендикуляра до опор, которое для различных животных колеблется в широких пределах. Если длину тела принять за 100, то соотношение отрезков, лежащих до и после центра тяжести, составляет 66,7:33,3 — для , 56,1:43,9 — для , 55,5:44,5 — для крупного рогатого скота, 51,5:48,5 — для гепарда, 42,9:51,1 — для кинкажу и 40,5:59,5 — для красноголового мангобея. Ситуация существенным образом изменяется для животных с двуногим способом передвижения (только на задних конечностях), у которых устойчивость намного ниже из-за малой площади опоры и высокого положения центра тяжести. Эти животные должны удерживать выпрямленное положение тела сложным балансированием, не всегда приводящим к успеху даже у человека, само строение тела которого специально приспособлено для прямохождения. Приемы управления хвостом у двуногих млекопитающих и , раскачивающаяся походка у уток и других птиц, балансирующие движения передними конечностями у гиббонов, особый способ передвижения на задних конечностях у дрессированных животных — все это предохранительные меры, принимаемые для того, чтобы при движении перпендикуляр, опущенный из центра тяжести, падал на площадь опоры, равную в данном случае лишь площади одной стопы.

Если длину тела принять за 100, то соотношение отрезков, лежащих до и после центра тяжести, составляет 66,7:33,3 — для , 56,1:43,9 — для , 55,5:44,5 — для крупного рогатого скота, 51,5:48,5 — для гепарда, 42,9:51,1 — для кинкажу и 40,5:59,5 — для красноголового мангобея. Ситуация существенным образом изменяется для животных с двуногим способом передвижения (только на задних конечностях), у которых устойчивость намного ниже из-за малой площади опоры и высокого положения центра тяжести. Эти животные должны удерживать выпрямленное положение тела сложным балансированием, не всегда приводящим к успеху даже у человека, само строение тела которого специально приспособлено для прямохождения. Приемы управления хвостом у двуногих млекопитающих и , раскачивающаяся походка у уток и других птиц, балансирующие движения передними конечностями у гиббонов, особый способ передвижения на задних конечностях у дрессированных животных — все это предохранительные меры, принимаемые для того, чтобы при движении перпендикуляр, опущенный из центра тяжести, падал на площадь опоры, равную в данном случае лишь площади одной стопы.

Еще большие трудности возникают в тех случаях, когда животное время от времени передвигается в разной! по плотности среде; естественно, что положение центра тяжести при этом должно соответствующим образом изменяться. Если при двуногой ходьбе центр тяжести расположен над задними конечностями, то при полете он должен быть перемещен далеко вперед, а при плавании должен находиться над центром приложения подъемной силы. Это, прежде всего, относится к водоплавающим птицам, использующим все указанные способы. Так, утки перемещают центр тяжести изменением положения тела и движениями шеи. Во время ходьбы их тело находится в достаточно выпрямленном состоянии, а при полете и плавании центр тяжести регулируется вытягиванием или запрокидыванием шеи. У птиц с длинными ногами, например у аистов, цапель или фламинго, в перемещении центра тяжести участвуют как шея, так и конечности. Характерные изменения такого рода особенно хорошо видны во время полета (цапля складывает шею в виде латинской буквы 8, вытягивает ее вперед), у плавающих птиц (различия в способах погружения и положении тела на поверхности воды у уток, поганок, бакланов) и у других групп позвоночных.

Способы движения можно разделить на шесть типов в зависимости от среды, в которой перемещается животное, и участия разных частей тела: шаг (ходьба, ползание на четырех конечностях, рысь, бег), ползание, рытье, лазанье, полет и плавание.

Основным способом перемещения наземных животных можно считать шагающее движение, с различными формами которого мы встречаемся во всех классах позвоночных начиная с . Исходной формой такого движения является ползание на четырех конечностях примитивных четвероногих, которое иногда представляется прямым развитием движения водных позвоночных. Для шагающего движения характерно, что всегда над опорной поверхностью поднимается только одна конечность, а остальные три подпирают тело; причем конечности движутся по диагонали, то есть за правой передней следует левая задняя, потом левая передняя и, наконец, правая задняя. Одновременно с движением конечностей соответственно отклоняется и ось тела, происходит как бы волнообразное движение, вызванное тем, что стопа и голень расположены почти горизонтально и при движении в этой плоскости описывают дугу. Некоторые специалисты считают волнообразное движение исходным типом перемещения, а движение конечностей лишь как его результат. У млекопитающих (кроме ), у птиц, а также у вымерших ящеров, для которых характерно выпрямленное положение всех частей конечностей по линии, параллельной продольной оси тела, волнообразное движение исчезает, но не полностью. При этом способы перемещения конечностей могут быть различными, начиная от такого, при котором вперед сначала выдвигается одна конечность (примитивное передвижение пресмыкающихся и хвостатых земноводных) или две (будь то по одной стороне тела у иноходцев или по диагонали при переменном шаге), и, кончая разными формами быстрого перемещения, когда на твердую поверхность опирается всего одна конечность, а иногда и все конечности на короткое время могут оказаться в воздухе. Иноходь и переменный шаг ранее считались совершенно разными типами движения. К типичным иноходцам относятся верблюды, слоны, медведи и некоторые породы домашней лошади. Однако оба этих типа движения могут встречаться (и плавно переходить из одного в другой) у животных одного и того же вида и даже у одной особи.

Некоторые специалисты считают волнообразное движение исходным типом перемещения, а движение конечностей лишь как его результат. У млекопитающих (кроме ), у птиц, а также у вымерших ящеров, для которых характерно выпрямленное положение всех частей конечностей по линии, параллельной продольной оси тела, волнообразное движение исчезает, но не полностью. При этом способы перемещения конечностей могут быть различными, начиная от такого, при котором вперед сначала выдвигается одна конечность (примитивное передвижение пресмыкающихся и хвостатых земноводных) или две (будь то по одной стороне тела у иноходцев или по диагонали при переменном шаге), и, кончая разными формами быстрого перемещения, когда на твердую поверхность опирается всего одна конечность, а иногда и все конечности на короткое время могут оказаться в воздухе. Иноходь и переменный шаг ранее считались совершенно разными типами движения. К типичным иноходцам относятся верблюды, слоны, медведи и некоторые породы домашней лошади. Однако оба этих типа движения могут встречаться (и плавно переходить из одного в другой) у животных одного и того же вида и даже у одной особи. Последнее можно ясно видеть на кинокадрах движений тигра, льва, собаки и других .

Последнее можно ясно видеть на кинокадрах движений тигра, льва, собаки и других .

Из указанных четырех форм шагающего движения три, а именно ползание на четырех конечностях, ходьба и рысь, отличаются одна от другой лишь скоростью, то есть частотой движения конечностей. Главные характеристики этих трех форм движения остаются неизменными, то есть во всех случаях имеет место симметричное движение. Напротив, при беге эти характеристики изменяются: движение становится асимметричным и часто одновременно двигаются обе передние и обе задние конечности. В некоторых фазах бега тело животного вообще не касается земли.

Кроме четырех основных форм передвижения шагом у животных могут встретиться и некоторые их модификации. Первичная локомоторная функция или остается неизменной, или получает вторичное развитие как средство общения между животными. Мы хорошо знаем, как по-разному выглядит спокойно идущая собака и та же собака, увидевшая перед собой другого пса. Видоизмененным шагом является собственно ползание — когда суставы конечностей постоянно находятся в таком положении, что брюхо животного движется непосредственно над землей. Движение рысью характеризуется тем, что одна пара конечностей по диагонали поднимается раньше, чем другая пара обопрется о землю. Это движение можно наблюдать у обезьян, в основном у человекообразных, которые опираются о землю согнутыми пальцами передних конечностей.

Движение рысью характеризуется тем, что одна пара конечностей по диагонали поднимается раньше, чем другая пара обопрется о землю. Это движение можно наблюдать у обезьян, в основном у человекообразных, которые опираются о землю согнутыми пальцами передних конечностей.

Положение тела при движении и сам способ передвижения могут быть связаны с необычными пропорциями органов или отдельных их частей. Это хорошо заметно у жирафов, которые при быстром передвижении должны перемещать необычайно длинную шею, регулируй таким образом положение центра тяжести. Наиболее сильное влияние на характер передвижения оказывает, конечно, само строение конечностей. Например, животные с длинным телом и короткими ногами, такие, как куницы или горностаи, не могут бегать в точном смысле этого слова. Для их основного типа передвижения, обозначаемого как «прыгающий бег» — характерны быстрые прыжки с постоянно согнутым позвоночником.

Ответы к школьным учебникам

У растений, в отличие от животных, перемещается не весь организм, а только его отдельные органы или их части. Например, листовые пластинки растений медленно поворачиваются к свету. Цветки многих растений на ночь или перед дождем закрываются. Листья гороха, фасоли в темноте складываются, а на свету раскрываются.

Например, листовые пластинки растений медленно поворачиваются к свету. Цветки многих растений на ночь или перед дождем закрываются. Листья гороха, фасоли в темноте складываются, а на свету раскрываются.

Известны у растений и достаточно быстрые движения. У тропических мимоз и кислицы при сотрясении — например, от ударов капель дождя — листочки, составляющие сложный лист этих растений, быстро сближаются, и весь лист поникает.

2. Как двигаются одноклеточные организмы?

Одноклеточные животные двигаются по-разному. Например, амеба образует ложноножки и как бы перетекает с одного места на другое. Иначе двигаются простейшие, имеющие жгутики и реснички. Инфузория туфелька плавает быстро, ловко действуя ресничками, покрывающими ее тело. Загребая ими, как микровеслами, она может двигаться вперед, назад, замирать на месте. При комнатной температуре реснички совершают до 30 взмахов в секунду, за это время туфелька проходит расстояние в 25 мм, которое в 10-15 раз превышает длину ее тела.

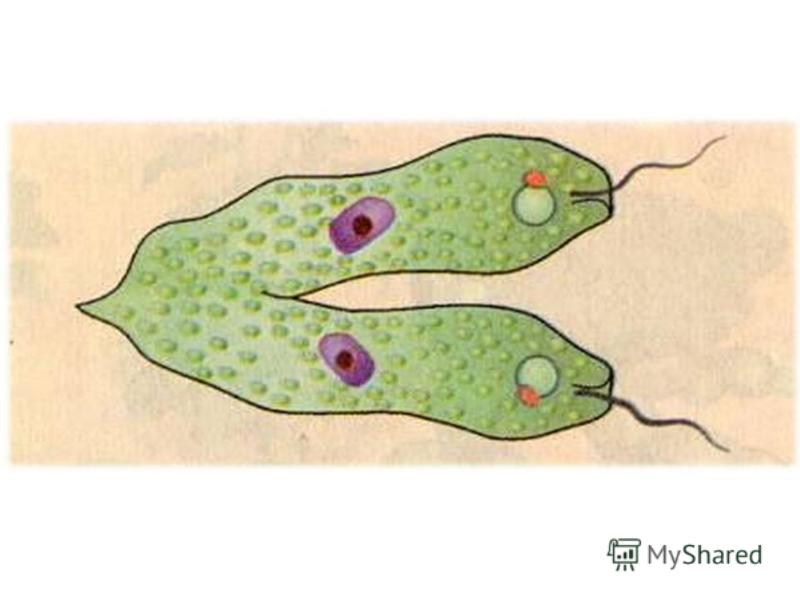

Многие простейшие животные, а также некоторые бактерии, одноклеточные водоросли имеют другой движитель — жгутик (может быть один, два или несколько). Движения жгутика — длинного, вытянутого образования — довольно сложны. Он работает как гребной винт: совершая вращательные движения, как бы ввинчивает тело животного в воду и тянет его за собой. За 1 секунду эвглена, например, может продвинуться на 0,5 мм.

3. Как передвигается дождевой червь?

Дождевой червь передвигается, попеременно сокращая кольцевые и продольные мышцы. При этом сегменты тела то сжимаются, то удлиняются. Движения червя начинаются с сокращения кольцевых мышц в переднем конце тела. Эти сокращения захватывают сегмент за сегментом, волной проходя через все тело. Тело становится тоньше, щетинки — плотные выросты на брюшной стороне тела червя — выпячиваются, и червь, опираясь щетинками задних сегментов о почву, проталкивает передний конец тела вперед. Затем сокращаются продольные мышцы, и волна сокращений вновь пробегает по всему телу. Опираясь на щетинки передних сегментов, червь подтягивает заднюю часть тела.

Опираясь на щетинки передних сегментов, червь подтягивает заднюю часть тела.

4. Назовите особенности водной среды обитания.

Водная среда оказывает большее сопротивление движению, чем воздушная.

А при погружении на глубину возрастает давление на организм. Поэтому форма тела животных, обитающих в воде, должна быть обтекаемой. Кислород, растворенный в воде, может быть усвоен только благодаря специальным органам дыхания — жабрам.

5. Какие приспособления к плаванию встречаются у водных животных?

У рыб для плавания имеются такие приспособления, как плавники. Киты и дельфины в своем движении используют хвост, это их главный орган движения.

Некоторые водные животные используют и такие необычные способы перемещения, как реактивное движение. Например, моллюск морской гребешок, резко сближая створки раковины, выталкивает из нее назад струю воды и благодаря этому скачками движется вперед.

Водоплавающие птицы плавают, используя плавательные перепонки на пальцах. У утки-кряквы они находятся между тремя передними пальцами. При плавании перепонки растягиваются и работают как лодочные весла.

У утки-кряквы они находятся между тремя передними пальцами. При плавании перепонки растягиваются и работают как лодочные весла.

6. Чем различаются хвостовые плавники рыб и китов?

У китов, в отличие от рыб, хвостовой плавник расположен не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Это позволяет китам быстро погружаться и всплывать.

7. Как двигаются кальмары?

Кальмары для передвижения используют реактивное движение. Выталкивая назад мощную струю воды из полости тела, они скачками двигаются вперед.

8. Какие животные могут летать?

Животные, умеющие летать, — это насекомые, птицы, летучие мыши.

9. Перечислите особенности строения птиц, связанные с полетом.

Основное приспособление птиц к полету — преобразование передних конечностей в крылья. Крупные перья на них образуют самый совершенный летательный аппарат. Кроме крыла, у птицы есть целый ряд других приспособлений к полету. Это обтекаемая форма тела, легкий скелет (большинство костей полые), хорошо развитые летательные мышцы, воздушные мешки, уменьшающие вес тела и обеспечивающие лучшее поступление кислорода в легкие во время полета.

10. Кто такие ходильные животные?

Ходильные животные — это животные, которые при ходьбе опираются на конечности — ноги. К ним относят большинство позвоночных и членистоногих.

11. Какие типы движения у четвероногих животных вы знаете?

Движения четвероногих чрезвычайно разнообразны. Среди ходильных млекопитающих в зависимости от того, как они опираются на стопу, различают стопоходящих, при ходьбе опирающихся на всю стопу (медведи, люди), пальце ходящих, при ходьбе и беге опирающихся на пальцы, что значительно повышает скорость их бега (кошки, собаки), и копытных, которые бегают на кончиках одного или двух пальцев, — они бегают быстрее всех (лошади, олени, косули).

12. Как перемещаются стопоходящие животные?

Стопоходящие животные при ходьбе опираются на всю стопу. Так ходят человек, медведь.

13. К какому типу относятся движения кошки?

Движения кошки относятся к типу пальцеходящих. При ходьбе и беге кошка опирается на пальцы, что значительно увеличивает скорость бега.

14. Как бегают копытные?

Копытные (лошади, олени, косули) бегают на кончиках одного или двух пальцев. Такой способ передвижения самый быстрый.

Варенье из бузины: польза и вред

Узнать встретимся ли мы. Сонник дома солнца. Как правильно сформулировать вопрос в процессе гадания

Конспект урока по биологии на тему ‘Тип инфузории. Инфузория туфелька’ (7 класс)

Конспект урока по теме:

Тип Инфузории. Инфузория туфелька

7 класс

Составила: учитель биологии Андреевская А.А.

Цель:

Изучить особенности строения Инфузорий на примере Инфузории туфельки.

Задачи:

Обучающие:

Сформировать знания у обучающихся о многообразии живых организмов

Сформировать знания о разнообразии одноклеточных животных

Формирование у обучающихся умений классифицировать представителей подцарства простейшие

Научить различать представителей подцарства простейшие

Развивающие:

Научить сравнивать, анализировать, делать выводы

Формирование представлений о многообразии животного мира.

Воспитательные:

Содействие формированию у учеников мировоззренческих идей

Воспитание дружелюбного отношения к сверстникам

Материалы и оборудование:

Учебник

Компьютер

Проектор

Таблица «Простейшие»

Таблица «Инфузория туфелька»

Презентация «Тип инфузории»

Фрагменты фильмов об инфузории туфельки

Доска

Ход урока

Здравствуйте ребята, садитесь пожалуйста.

Давайте вспомним, что мы изучали на прошлом уроке.

3 человека, получат индивидуальное задание. Попрошу подойти ко мне……и получить карточки. А все остальные будут работать со мной.

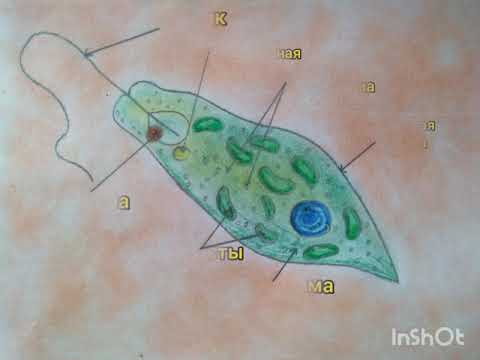

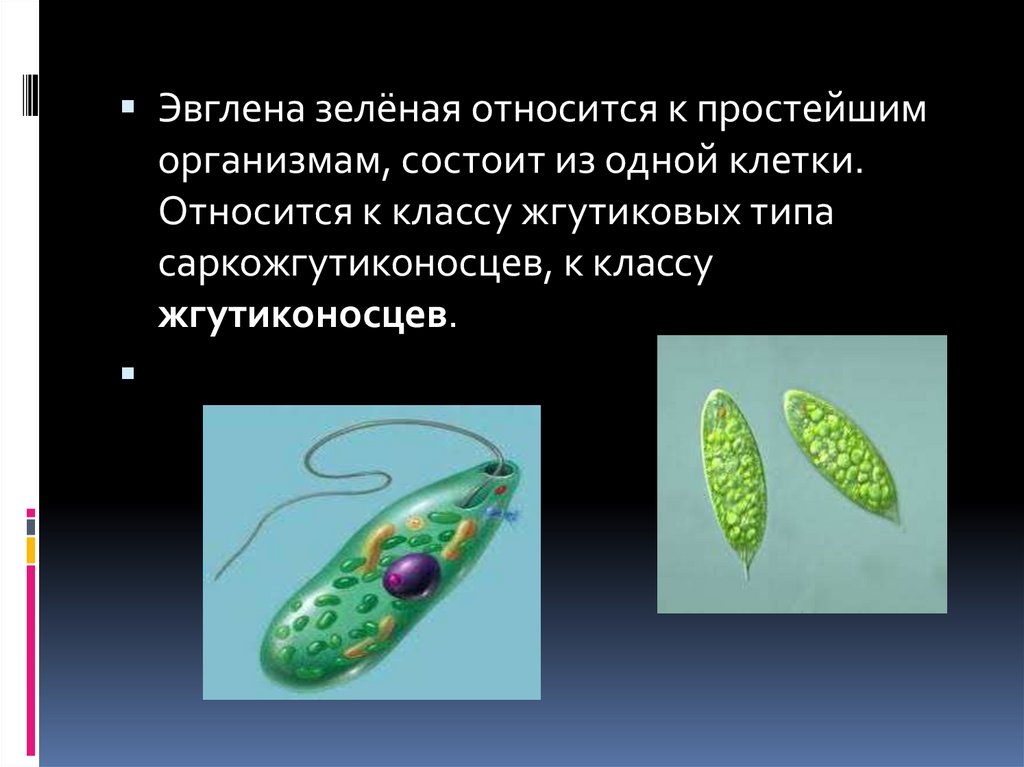

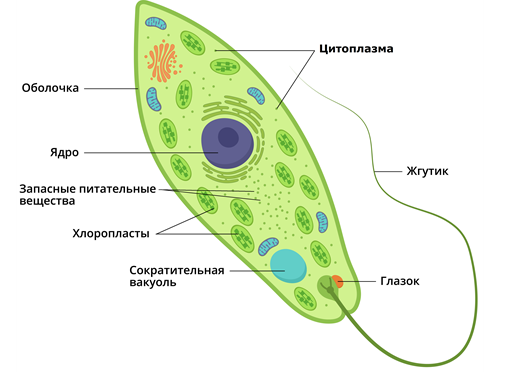

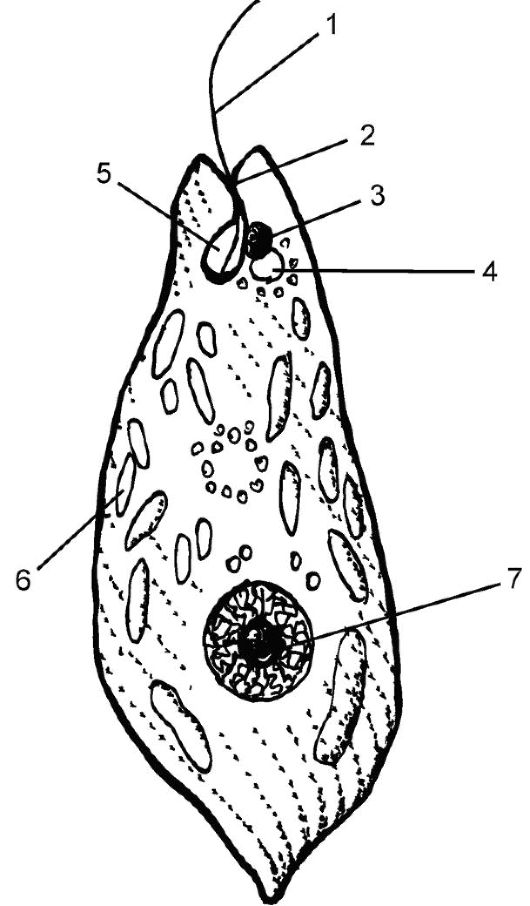

Давайте попробуем разобрать классификацию эвглены зеленой.

Кто назовет к какому царству относиться эвглена зеленая? Животные

К какому под/царству Простейшие

Типу Саркомастигофора

Классу Жгутиконосцы

Ребята, кто работал с карточками, прошу вас сдать работу.

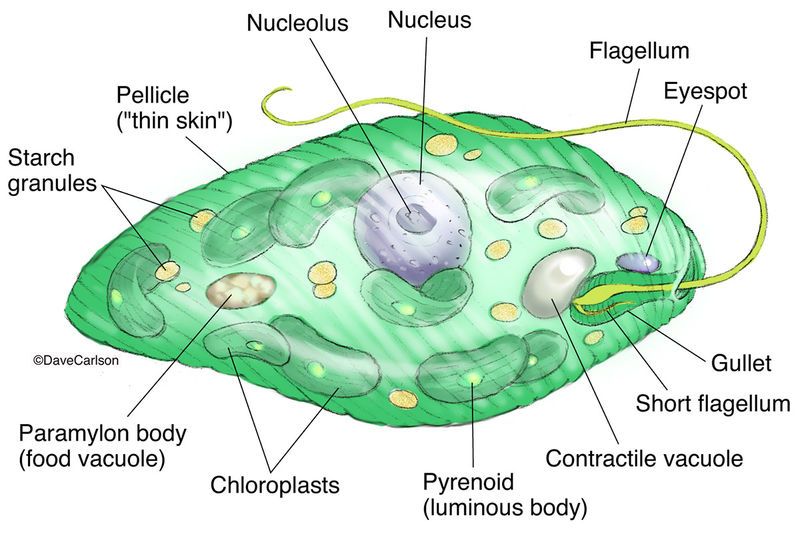

Назовите особенность строения тела эвглены зеленой?

Опишите процесс питания у эвглены зеленой?

Опишите процесс выделения у эвглены зелёной?

В чем особенность размножения эвглены зеленой?

Рассказ

На прошлых двух уроках мы с вами познакомились с типом саркомастигофора. Сегодня мы с вами познакомимся с еще одним типом, это тип Инфузории. Открыть фильм (1)

Самым ярким представителем этого типа является Инфузория туфелька.

Давайте откроем тетради, запишем число и тему урока.

Тип Инфузории. Инфузория туфелька.

Этот организм обитает в пресных, небольших водоемах. Форма тела веретеновидная, отдаленно напоминающую туфельку. Длина ее тела всего 0,5 мм. Инфузория все время находиться в движении. Скорость ее движения 2,5 мм в секунду, плавает она тупым концом вперед.

Ученые считают что этот тип наиболее сложно организованное простейшие. (фильм 1 закрыть)Давайте это докажем используя текст и рисунок в ваших учебниках.

Для этого вам надо прочитать страницу 47-48 ваших учебниках до размножения, зарисовать инфузорию и сделать подписи. На работу у вас 10 минут.

Давайте теперь проверим что вы зарисовали. (Презентация)

Кто хочет к доске? Класс будет тебе называть органоид, а ты будешь его показывать, а третий человек назовет его функцию.

(по ходу проверки на слайде высвечивается название органоида на рисунке инфузории).

Мы с вами назвали все органоиды, которые имеет инфузория. Кто мне теперь назовет в чем отличие инфузории от эвглены и амебы. (на слайде 3 картинки. Амеба, эвглена, инфузория.)

Хорошо, молодцы.

Давайте теперь посмотрим какие определения мы должны с вами усвоить в ходе урока. (Выход их на слайд)(сначала только слова. Давайте теперь найдем определения в тексте учебника)

Реснички- органоиды на поверхности служащие для передвижения

Порошица-отверстие, через которое выводятся непереваренные остатки пищи

Питается инфузория бактериями, попадая в рот а затем глотку инфузория образует пищеварительную вакуоль, далее пищеварительная вакуоль движется по определенной траектории сначала к заднему концу клетки далее к переднему и возвращается к заднему концу. Где не переваренные частицы выделяются через порошицу. (фильм 2 с 2.30 минуты.)

Где не переваренные частицы выделяются через порошицу. (фильм 2 с 2.30 минуты.)

Дышит инфузория как и все простейшие всем телом.

Теперь давайте посмотрим как происходит размножение у инфузории.

Размножаться инфузория может двумя путями. Давайте сделаем схему в тетрадях.

Размножение

Бесполое Половое

(деление пополам) (конъюгация)

Теперь давайте узнаем о них поподробнее. Обратимся к рисунку 32 .

Смотрим часть рисунка под буквой А

Основное размножение у инфузорий происходит бесполым путем. Инфузория делится поперек. В результате чего происходит увеличение числа особей.

Далее смотрим часть под буквой Б

Через несколько делений у инфузории происходит половой процесс. При нем увеличения числа особей не происходит, а происходит лишь обмен наследственной информации путем перемещения ядер- этот процесс и называется конъюгацией.

Давайте теперь разберем сам процесс.

2 инфузории подходят друг к другу. Оболочка в том месте где они соприкасаются растворяется и между 2мя организмами образуется мостик из цитоплазм. Далее большое ядро растворяется. А малое ядро 2 раза делится в результате чего в каждой инфузории образуется по 4 ядра. Далее 3 ядра в каждой инфузории разрушаются, а четвертое ядро еще раз делятся. В результате в каждой инфузории остается по два ядра. Далее одно из этих ядер из каждой особи переходит в другую инфузорию по мостику и там сливается с оставшимся. Далее из нового образованного ядра формируются большое и малое ядро. Далее инфузории расходятся.

Далее большое ядро растворяется. А малое ядро 2 раза делится в результате чего в каждой инфузории образуется по 4 ядра. Далее 3 ядра в каждой инфузории разрушаются, а четвертое ядро еще раз делятся. В результате в каждой инфузории остается по два ядра. Далее одно из этих ядер из каждой особи переходит в другую инфузорию по мостику и там сливается с оставшимся. Далее из нового образованного ядра формируются большое и малое ядро. Далее инфузории расходятся.

Давайте запишем определение конъюгация-

Конъюгация— половой процесс при котором происходит лишь обмен наследственной информацией.

Мы с вами разобрали как происходит размножение у инфузории. Для того что бы нам лучше понять как оно происходит давайте посмотрим небольшой фрагмент фильма о инфузории. (6 минута фильма 2).

Помимо инфузории туфельки к типу инфузорий относят и другие виды.

Давайте с ними познакомимся. Страничка 49 текст с осьминогом.

Первый вид это:

— бурсария, давайте прочтем про нее. Далее

Далее

-стилонихия

-сувойки

— балантидий- инфузория паразит.

Если осталось 10 минут- весь фильм 2 смотрим

Если мало времени, то смотрим как амеба ест инфузорию(начать с фразы: давайте посмотрим взаимодействие двух простейших, которых мы изучили, это как амеба ест инфузорию) + можно показать как питается сама инфузория фильм 3, 4

Д/З параграф 11 вопросы устно, повторить параграфы 10 и 9. Подготовиться к проверочной работе. повторить амебу,эвглену, инфузорию

Эвгленоиды

Эвгленоиды состоят из фотосинтезирующих и гетеротрофных видов. Фотосинтетические экземпляры сгруппированы в отряды в соответствии с Guiry and Guiry (2019).

Euglenales

Colacium

1. Colacium vesiculosum (на копеподах)

250x

800x

800x

Участок Arnheim Sloughs #2

образец водных растений

27. 05.10

05.10

22°С

2. Colacium vesiculosum (на копеподах)

250x

800x

800x

Чешуйчатый ручей, рядом с лужей #2

растительный детрит образец

08.06.10

pH 7,1, 13°C, 174 мкС

3. Colacium vesiculosum (на копеподах)

250x

800x

800x

Бассейн Dover Creek на US-41

планктон буксир

15.07.10

pH 6,8, 25°C, 130 мкС

Эвглена

1. Эвглена

500x

Участок Sloughs Surgeon River #2

буксировка планктона

27.05.10

22°C

2. Эвглена

500x

Сайт Arnheim Sloughs #1

буксир для поверхностного планктона

20.10.05

11,5°C

3. Эвглена

Эвглена

500x

500x

Старица реки Пилигрим

проба отложений

10.05.03

11,5°C

4. Euglena acus

640x

Отстойник MTU

буксир для поверхностного планктона

16.10.05

11°C

5. Euglena acus

800x

Участок Sloughs Surgeon River #2

буксировка планктона

27.05.10

22°C

6. Эвглена

320x

Пруд Оцеола #2

буксировка планктона

16.07.10

pH 8,9, 25°C, 267 uS

7. Euglena proxima

800x

Доллар Бэй с лодки

буксир для поверхностного планктона

18.09.05

21°C

8. Эвглена эластичная

250x

250x

250x

Старица реки Пилигрим

проба отложений

10. 05.03

05.03

11,5°C

Lepocinclis

1. Lepocinclis ovum

800x

Сайт Arnheim Sloughs #1

буксир для поверхностного планктона

20.10.05

11,5°C

2. Lepocinclis ovum

800x

старый отвал Laurium

растительный детрит образец

25.10.07

7,5°C

Phacus

1. Phacus elegans

640x

640x

Перро Бог

растительный детрит образец

9/10/01

2. Phacus elegans

640x

640x

Озеро Рисовое болото #2

образец водных растений

07.08.10

pH 7,4, 21°C, 80 мС

3, Факус

800x

Участок Sloughs Surgeon River #2

буксировка планктона

27. 05.10

05.10

22°C

4. Phacus pleuronectes

800x

Пруд Свидтаун

макроводоросли, прикрепленные к отложениям

29.08.05

12°C

5. Phacus pleuronectes

800x

Бобровый пруд Фултон-Крик

образец водного растения

21.07.10

pH 7,4, 28°C, 464 US

6. Phacus caudatus

800x

старый пруд Superior Mine

растительный детрит образец

26.09.05

15°C

7. Извилистая факус

800x

Участок Sloughs Surgeon River #1

образец водных растений

20.10.05

10,5°C

8. Phacus monilata

800x

См. выше

9. Phacus monilata

800x

Лужа Arnheim Sloughs #2

растительный детрит образец

27. 05.10

05.10

23°C

10. Phacus pyrum

800x

Мойл Бетонный пруд

образец водных растений

23.10.07

11. Phacus pyrum

800x

800x

старый отвал Laurium

буксировка планктона

08.06.10

pH 6,9, 18°C, 77 US

Strombomonas

1. Strombomonas

800x

Отстойник MTU

буксир для поверхностного планктона

16.10.05

11°C

Трахеломонас

1. Трахеломонас

800x

800x

Пруд Оцеола №1, примыкающий к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6,8, 27°C, 184 uS

2. Trachelomonas

800x

старый пруд Superior Mine

растительный детрит образец

26. 09.05

09.05

15°C

3. Трахеломонас

800x

Доллар Бэй с лодки

буксир для поверхностного планктона

18.09.05

21°C

4. Трахеломонас

800x

800x

см. выше

5. Trachelomonas

800x

Сайт Arnheim Sloughs #4

образец водных растений

27.05.10

24°C

6. Трахеломонас

800x

Участок Sloughs Surgeon River #1

образец водных растений

20.10.05

10,5°С

7. Трахеломонас

640x

640x

Пруд Оцеола №1, примыкающий к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6,8, 27°C, 184 uS

8. Trachelomonas

800x

800x

Сайт Arnheim Sloughs #4

образец водных растений

27. 05.10

05.10

24°C

9. Трахеломонас

800x

Лужа Arnheim Sloughs #1

растительный детрит образец

27.05.10

18°C

10. Трахеломонас

800x

См. выше

Eutreptiales

Eutreptia

1. Eutreptia

800x

Бобровый пруд Фултон-Крик

образец водных растений

21.07.10

pH 7,4, 28°C, 464 uS

Гетеротрофные формы

Анизонема

1. Анизонема

800x

Водный путь Кевинау у южного входа

образец водных растений

19.09.01

2. Анизонема

800x

Ручей технических троп

растительный детрит образец

14.05.03

9,5°C

3. Анизонема

800x

Река Пилигрим вверх по течению от УС-41

соскребание камней

10. 05.03

05.03

6,5°C

Энтосифон

1. Энтосифон

800x

Мойл Бетонный пруд

буксировка планктона

10.09.03

25°C

2. Энтосифон

800x

См. выше

Peranema

1. Peranema

800x

800x

старая Лавровая свалка

растительный детрит образец

25.10.07

7,5°C

Петаломонас

1. Петаломонас

800x

800x

800x

Пруд Оцеола №1, прилегающий к болоту

растительный детрит образец

16.07.10

pH 6,8, 27°C, 184 uS

Диалог между простейшими и бактериями в микрофлюидном устройстве

Рисунок 1.

Концептуальный дизайн микрожидкостного устройства, используемого в этом исследовании.

Проба вводилась с правого конца центрального канала. Камеры названы как 1 st , 2 nd и 3 rd (справа налево) набор камер для представления последовательностей пробы, достигающей входов камер.

Подробнее »

РасширятьРис 2.

Микрожидкостная сборка на предметном столике микроскопа.

Для контроля скорости потока суспензии Euglena использовали шприцевой насос. Образец Euglena был добавлен в резервуар на правом конце центрального канала и пропущен через микрожидкостную систему с помощью шприцевого насоса, подключенного слева.

Подробнее »

РасширятьРис 3.

Распределение клеток Euglena внутри микрожидкостного устройства с двумя боковыми каналами, заполненными 0,1% пептоном, в течение эксперимента.

Скорость потока суспензии Euglena составляла 3 мкл/ч. Снимки были сделаны в конце каждого набора камер через 0, 10, 20 и 30 минут после введения хемоэффектора (0,1% пептона) в микрожидкостную систему.

Подробнее »

РасширятьРис 4.

Суспензию гранул полистирола размером 6 мкм втягивали в центральный канал со скоростью потока 3 мкл/ч с помощью шприцевого насоса.

Снимки сделаны с обоих концов первой камеры и частей центрального канала между входами первой группы камер. Было замечено, что шарики не достигают дна камер и имеют тенденцию скапливаться в центральном канале.

Подробнее »

РасширятьРис 5.

Распределение Euglena (процент наблюдаемых клеток в верхних камерах с течением времени) внутри микрожидкостных камер без химиоэффектора.

Неравномерное распределение света от микроскопа привело к перемещению большего количества клеток в верхнюю часть камер.

Подробнее »

РасширятьРис 6.

Распределение клеток Euglena внутри микрожидкостного устройства с одним боковым каналом (вверху), заполненным 0,1% пептоном, и другим боковым каналом (внизу), заполненным суспензией Listeria в течение всего эксперимента. Скорость потока суспензии Euglena составляла 3 мкл/ч. Фотографии были сделаны на обоих концах камер и использованы для анализа распределения клеток.

Подробнее »

РасширятьРис. 7.

Распределение Euglena (процент от общего числа наблюдаемых клеток с течением времени с начала эксперимента) внутри микрофлюидных камер с нижним боковым каналом, заполненным суспензией org»> Listeria .

Подробнее »

РасширятьРис. 8.

Хроматограммы GCXGC с полными ионами контрольного пептонного буфера (вверху) и образца Listeria VOC (внизу) показали различные характеристики ЛОС, присутствующие в образце ЛОС, по сравнению с буфером. Пики могут быть расположены по двум временам удерживания по осям x и y, а интенсивность пика отложена по оси z.

Подробнее »

РасширятьРис 9.

Сдвиг популяции клеток Euglena внутри микрожидкостной системы с различными молекулами ЛОС служил хемоаттрактантом.

Значительный сдвиг популяции можно наблюдать при использовании в качестве хемоаттрактантов этилгексилацетата и деканаля.

Подробнее »

РасширятьРис.

10.

10.Распределение клеток Euglena внутри микрофлюидного устройства с одним боковым каналом (вверху), заполненным 0,1% пептоном, а другим боковым каналом (внизу), заполненным деканальным 0,1% пептоном, в течение всего эксперимента. Скорость потока суспензии эвглены составляла 3 мкл/ч.

Подробнее »

РасширятьТаблица 1.

Основные ЛОС, полученные из Listeria .

Подробнее »

РасширятьТаблица 2.

Скорость изменения для Euglena с каждым аттрактантом.

Подробнее »

РасширятьЮглена Ко, ООО | Исследования и разработки

Октябрь 2016 г. Отчет об мероприятиях

~ Школьная жизнь и религия ~

Euglena Co. , Ltd.

, Ltd.

Bangladesh Office

Shahid

Yousuf

Mohiminul

Rowshan

1.FIRST

575757557555755957559575 Ваша постоянная поддержка EuglenaНачиная с этого месяца, мы начали распространять файлы cookie в школе под названием Ha-Min Model School, и программа GENKI охватила 34 школы. Также был индуистский праздник Дурга Пуджа с 8 по 12 число этого месяца. Этот фестиваль в основном проводится в Бенгальском регионе Южной Азии (Калькутта, Бангладеш, Индия). Индусы устраивают пиры и сладости во время фестиваля и раздают их родственникам, друзьям и людям разных религий, живущим по соседству, чтобы отпраздновать вместе.

2. Школьное расписание и посещения школ

Бангладешская школа, в которой проживает большое количество молодых людей, разделена на две части, утреннюю и дневную, для каждого класса. Например, в начальной школе A Block Arban, которая является одной из целевых школ программы GENKI, утренняя часть (с 8:00 до 22:30) предназначена для 1-3 классов, а дневная часть (с 23:00 до 16:00) для 4-6 классов. Он делится на. Когда я попросила учителя показать мне расписание, такие уроки, как японский язык и математика, такие же, как в Японии, но есть уроки английского языка с первого класса начальной школы и уроки религии вместо морали, что отличается от Японии. . Также можно увидеть. Религиозные классы делятся на исламские и индуистские религии. Кроме того, многие учащиеся начальных школ, охваченных программой GENKI, поддерживают свой семейный бюджет, поэтому, вернувшись домой, они занимаются сбором платы за проезд на балансе (маленький автобус) и продажей фруктов.

Он делится на. Когда я попросила учителя показать мне расписание, такие уроки, как японский язык и математика, такие же, как в Японии, но есть уроки английского языка с первого класса начальной школы и уроки религии вместо морали, что отличается от Японии. . Также можно увидеть. Религиозные классы делятся на исламские и индуистские религии. Кроме того, многие учащиеся начальных школ, охваченных программой GENKI, поддерживают свой семейный бюджет, поэтому, вернувшись домой, они занимаются сбором платы за проезд на балансе (маленький автобус) и продажей фруктов.

Наш местный персонал посещает начальные школы, чтобы узнать, употребляют ли учащиеся всех классов печенье Euglena, и регулярно разъясняет учителям и родителям учащихся отчеты о деятельности программы GENKI и информацию о питательных веществах, содержащихся в печенье. (Фото 2). Через диалог с учителями мы пытаемся улучшить свою деятельность, прислушиваясь к голосам учеников и просьбам учителей, которые мы не можем заметить только при посещении школы, и обмениваясь мнениями.

Проверка инвентаризации файлов cookie, чтобы предотвратить их исчерпание, также является частью действия посещений. Мы будем и впредь ценить диалог с учителями и учениками посредством посещения школ.

- Фото-1: 4 класс математики

- Фото-2: объяснение файлов cookie учителю и родителям

3. Религия и начальное школьное образование

Ислам сильно повлиял на Бангладеш, но есть и школы, поддерживаемые христианством. Четыре начальные школы, которые начали распространять файлы cookie в апреле 2015 года, находятся в ведении христианской организации под названием «Партнер по базовому развитию» (BDP).

Многие учителя в этой школе — христиане, но некоторые из наших учеников — мусульмане и индуисты. В школе проходит христианский праздник, рождественское мероприятие, в котором участвуют все учащиеся. Хотя в Бангладеш не идет снег, мы используем бумажный снег, чтобы создавать Рождество, есть пирожные и танцевать (Фото 4). Студенты узнали разнообразие с раннего возраста, знакомясь с различными религиозными культурами.

Студенты узнали разнообразие с раннего возраста, знакомясь с различными религиозными культурами.

Мы также узнаем о нашей собственной культуре и истории, отмечая Новый год и Международную годовщину Родины на всей территории школы.

- Фото-3: Фасад школы

- Фото-4: Рождественское событие

4. О голосах учеников, поедающих Эвглену

Фото-5: Сулджо ест печенье

Суржао, учащийся начальной школы, управляемой Партнером по базовому развитию (BDP), учится в третьем классе индуизма. В школе учатся 30 учеников третьего курса, двое из которых индуисты, в том числе Сульджо. Сульджо живет в школе с большинством учащихся-мусульман.

Сульо каждый день усердно готовится к экзамену, который состоится в декабре. «Поедание печенья утоляло мой голод и позволило мне сосредоточиться на учебе. Я хочу, чтобы вы продолжили программу GENKI в будущем», — сказал он.

Когда я спросил Сульджо о том, как провести Дурга Пуджу, он сказал: «Я поехал с семьей в дом родителей моих родителей в 40 км от Дакки, собрался с родственниками, чтобы съесть праздничное угощение, получить новогодний подарок, и спою ночную песню.