Комлевая зона дерева и комель бревна

08.03.2017Оригинальное строение в стиле «дикий сруб». «Студия Срубов Сергея Озёрного» (www.hibara.net) Как ни богат язык, случается, что одно и то же слово используется в кардинально противоположенных значениях. Так, к примеру, «комель» может характеризовать древесину и как отходы, и как первосортное сырье. Все зависит от контекста. Комель бревна, комлевая часть пиловочного сырья используются для производства самых ответственных конструкционных материалов (комель сосны, лиственницы). А комель березы, комель дуба, ореха с точки зрения массового производства пиломатериалов — отходы. В этих, «отрицательно нагруженных» по смыслу случаях, речь идет о комлевой части ствола деревьев. Впрочем, и такой «комель» применяется и даже ценится, как красивое мебельное, поделочное сырье или хорошее топливо.Комлевая часть ствола (комель дерева) — переходная зона, соединяющая функционально разные корень и ствол. Первый удерживает дерево в грунте, собирает и отдает под значительным давлением в ствол воду и питательные вещества, необходимые для роста дерева.

Она однородна, максимальна по сечению, позволяет выделить наиболее длинномерные заготовки, с хорошей прямослойностью, минимумом дефектов, хорошо обрабатывается. Эта комлевая древесина из прикомлевой части хлыста существенно отличается, от той, что отбраковывается из комлевой зоны дерева. Если в первой волокна равномерно направлены вдоль ствола, то во второй спутаны, имеется множество спящих почек. Кроме свилеватости древесина комля обычно имеет более высокую влажность и не редко поражена прикорневыми грибками, гнилями.

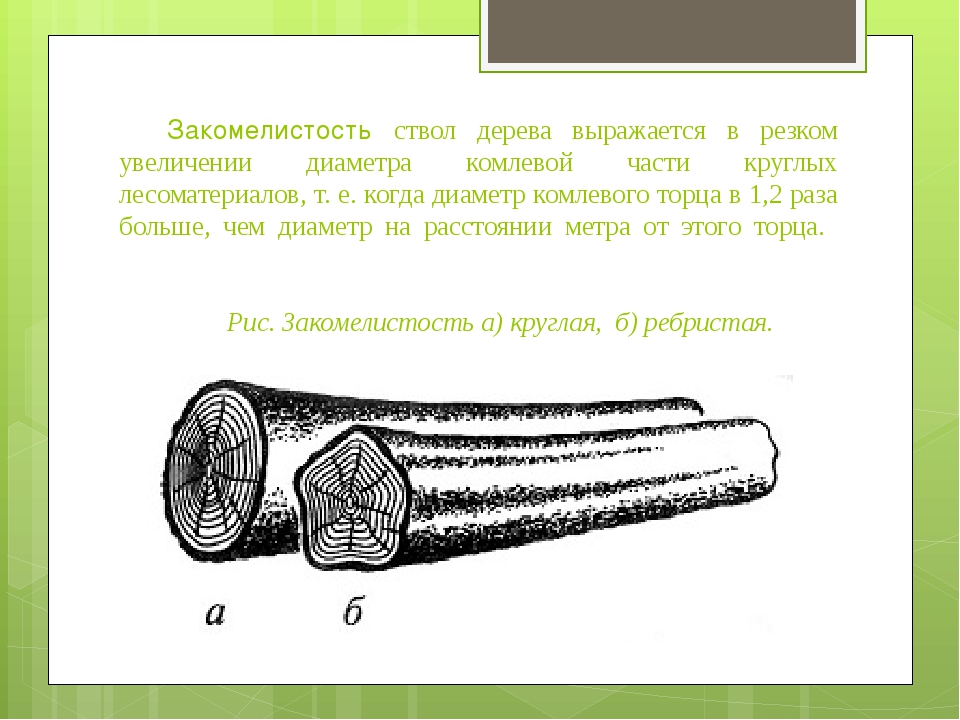

Она однородна, максимальна по сечению, позволяет выделить наиболее длинномерные заготовки, с хорошей прямослойностью, минимумом дефектов, хорошо обрабатывается. Эта комлевая древесина из прикомлевой части хлыста существенно отличается, от той, что отбраковывается из комлевой зоны дерева. Если в первой волокна равномерно направлены вдоль ствола, то во второй спутаны, имеется множество спящих почек. Кроме свилеватости древесина комля обычно имеет более высокую влажность и не редко поражена прикорневыми грибками, гнилями.Ясно, что четкого перехода от «плохой» древесины к «хорошей» по длине ствола нет. Комлевой край бревна имеет характерное утолщение. Древесина вблизи него частично наследует характерные для комля дерева особенности (если и не сильную свилеватость, то утолщение клеточных стенок и некоторый радиальный наклон волокон). Поэтому и диаметр по нижней части такого бревна замеряют на метр выше от края, и сбеженность считают, не учитывая этого последнего метра. При сильном увеличении диаметра комлевого среза (разница в диаметрах на краю и на расстоянии в 1 метр от него — более 20%) и его некруглости, эта особенность строения уже будет считаться дефектом — закомелистостью и ребристой закомелистостью.

Даже у здорового дерева комлевое утолщение — помеха для промышленной переработки, от которой приходится избавляться. В индивидуальном строительстве, особенно если важно максимально сохранить длину материала, его (утолщение) оставляют. Строгание или иная обработка для придания бревну единого сечения не применяются — это и трудоемко, и приводит к неравномерной усушке и растрескиванию повреждаемой при такой калибровке зоны. Строители срубов умеют составлять из неровных по сечению бревен вполне ровные стены. Более того, мощные комлевые края стали «маркой» так называемых «диких срубов». А в зданиях, построенных в экостиле, используются не только нормальные бревна с заметным комлевым краем, но и со значительной закомлеватостью.

Комель ореха с корнем поступает на разделку. Всероссийский портал об охоте «Сибирский охотник» (www.hunting.ru) Комлевая и корневая части дерева используются для разнообразных поделочных работ, в несерийном мебельном, паркетном производствах. Древесина с неповторимым рисунком, иногда даже с биологическим поражением в руках мастеров превращается в дорогие изделия. Кроме рисунка есть у нее и другие полезные особенности. Из-за свилеватости и прочих дефектов направленность древесных волокон нарушена, материал становится более изотропным, чем нормально дерево. Он более вязок и не раскалывается. Поэтому широко применяется для производства деревянных ручек инструментов, домашней утвари, оружейных деталей, паркетов и столешниц. Естественно, такая древесина и более сложна в обработке.

Древесина с неповторимым рисунком, иногда даже с биологическим поражением в руках мастеров превращается в дорогие изделия. Кроме рисунка есть у нее и другие полезные особенности. Из-за свилеватости и прочих дефектов направленность древесных волокон нарушена, материал становится более изотропным, чем нормально дерево. Он более вязок и не раскалывается. Поэтому широко применяется для производства деревянных ручек инструментов, домашней утвари, оружейных деталей, паркетов и столешниц. Естественно, такая древесина и более сложна в обработке.Какое оно — бревно? | ООО «Янтарный Город»

Строить дома из дерева – престижно.

С каждым годом объемы индивидуального строительства возрастают каждым разом. Но даже, несмотря на такое разнообразие, интерес к деревянным строениям и домам не исчезает никогда. Конечно, очень интересно провести параллель между строительством из оцилиндрованного бревна и ручной рубкой, и выявить достоинства. Итак, можно приступить к сравнению.

Деревом можно удивить. Деревом нужно удивлять.

Для начала можно понять, что самой главной разницей данных методов двух строительство домов является диаметр бревен. Если сказать немного иначе, то речь идет и о теплоизоляционных характеристиках сруба, и визуальных размерах, а самое главное разность и отличие соседних бревен. Оцилиндрованные бревна — бревнышко к бревнышку, а ручная рубка — эот дом, где у бревен толстый комель чередуется с чуть меньшей вершинкой. Кроме этого также стоит выделить качество внешней обработки, будет ровненькая поверхность или грубо тесаное, чуть первобытное основание.

Оцилиндрованное бревно не надо шлифовать.

Возможно, у кого-то имеется представление о том, как происходит изготовление оцилиндрованных бревен. Каждое бревно имеет, как вершину (макушку), так и комель, но сам комель намного толще, чем макушка. Исходя из этого, чтобы получилось полноценное полотно идеальных размеров и диаметра, то все излишки древесины срезаются по всей длине бревна до достижения им полноценно ровного диаметра по всей его длине. Для проведения этой процедуры используют специальные станки, лезвия которых способны снимать большой слой древесины с комля. Технология на нова уже лет 50. В основе конечночно лежитат принципы окорочных станков.

Стены из оцилиндрованного бревна не надо конопатить.

Если хорошо подумать, то можно понять, что на макушке срезается только кора, которая не нужна. Обычно, это всего 1,5 см, а вот у комля срезается более пяти сантиметров. Иными словами, из такого материала получается простое оцилиндрованное бревно с ровным полукруглым пазом. А в ручной рубке паз вырубается ручным инструментом, геометрия паза повторяет все неровности нижележащего бревна, поэтому джут надо брать максимально толстый, а последующая конопатка неизбежна.

Иными словами, из такого материала получается простое оцилиндрованное бревно с ровным полукруглым пазом. А в ручной рубке паз вырубается ручным инструментом, геометрия паза повторяет все неровности нижележащего бревна, поэтому джут надо брать максимально толстый, а последующая конопатка неизбежна.

Защищенное дерево служит не меньше чем бетон.

Кроме того, большой плюс — это то, что деревянные стены не разрушаются, даже если на них постоянно воздействуют стремительные перепады температуры и обильные ливни (влажный иммунитет), т.к. оно достаточно инерционно, в отличии от металла, на который перепад температур сказывается выпадением конденсата. Также стоит заметить, что дерево – это чистый по экологическим параметрам строительный материал. Внутри него постоянно будет оптимальная влажность, которая делает возможность проживания в таком строении более комфортным.

Ручная рубка престижна.

Если сравнить по цене оцилиндрованное бревно и ручной сруб, то, естественно, оцилиндрованное бревно будет немного дешевле. И в основном только по той причине, что такие бревна изготавливаются на заводах, а сруб ручной рубки – это произведение ручного труда, уникальность в каждом дереве, неповторимость геометрии каждого бревна, его легких природных деформаций.

Красиво.

Оцилиндрованные дома привлекают своей стоимостью и приятным внешним видом, но строить дома из ручной рубки, всегда дольше, дороже и престижнее.

Торцовка

Один из этапов внешней отделки срубов – это обрезка торцов. Делают эту работу после окончания усадки. Торцевание улучшает экстерьер и укрепляет конструкцию. Необрезанные торцы приводят к расколу чаши и растрескиванию стеновых бревен.

«КОРОЛЕВСКИЙ КЕДР» — 16 лет успешной работы на рынке. В чем наш секрет?

- Строим из высококачественного бревна.

У нас есть собственные лесозаготовительные делянки, расположенные на вершинах, на опушках и на незаболоченных участках Сибирской тайги. На нашей производственной площадке созданы все условия для хранения бревна. У нас всегда большой запас зимнего леса, диаметром от 300 до 600 мм. Каждое дерево осматривается опытным мастером и проверяется ультразвуковым дефектоскопом.

У нас есть собственные лесозаготовительные делянки, расположенные на вершинах, на опушках и на незаболоченных участках Сибирской тайги. На нашей производственной площадке созданы все условия для хранения бревна. У нас всегда большой запас зимнего леса, диаметром от 300 до 600 мм. Каждое дерево осматривается опытным мастером и проверяется ультразвуковым дефектоскопом. - Отличный выбор проектов. В нашем каталоге много проектов, каждый из которых можно адаптировать к условиям на участке. Мы предлагаем индивидуальное проектирование с нуля в полном соответствии с желаниями Заказчика и действующими СНИП. Мы проектируем дома и бани по саженям с вычислением «золотого» сечения, делаем планировки по Фен-шуй и ориентируем дома по сторонам света.

- Ценим каждого клиента. У каждого Заказчика есть личный менеджер, который доступен 24 часа в сутки. Мы посылаем еженедельный фотоотчет о ходе строительства на производстве. Мы проектируем и строим уникальные дома, ориентируясь на потребности Заказчика.

Хорошее техническое оснащение, собственное производство, постоянный доступ к отборному лесу и сплоченная команда высококвалифицированных плотников позволяют нам решать сложные строительные задачи в оговоренные сроки.

Хорошее техническое оснащение, собственное производство, постоянный доступ к отборному лесу и сплоченная команда высококвалифицированных плотников позволяют нам решать сложные строительные задачи в оговоренные сроки. - Комплексный подход. Мы предлагаем строительство под ключ. У нас вы закажите проектирование, строительство, отделку и монтаж всех коммуникационных систем. Мы проектируем коммуникационные системы, делаем дизайн проекты в любом стиле, оформляем интерьер и ландшафт. Для взаимосвязи всех строительных этапов наши инженеры рассчитывают оптимальную последовательность работ с учетом производственных нюансов. Мы комплектуем свои срубы сертифицированными изделиями благодаря строгому контролю качества и стабильным партнерским отношениям с мировыми производителями защитных составов и отделочных материалов.

Торцевание срубов: основные моменты

- После усадки нужно обрезать торцы бревна. В зависимости от конечного результата используют разные инструменты.

Прямая торцовка делается бензопилой, фигурные или клиновидные торцы создаются топором.

Прямая торцовка делается бензопилой, фигурные или клиновидные торцы создаются топором. - Ручная работа дает лучший результат – при работе топором «заминаются» поры древесины, благодаря чему перекрывается доступ влаги. Такие торцы не разбухают, не гниют и долго сохраняют первоначальный вид. Использование остро наточенных бензопил на высоких оборотах обеспечивает точную обрезку торцов.

- После торцовки поверхность шлифуется и обрабатывается специальными пленкообразующими составами на водной основе.

- Чаще всего вынос бревна составляет 2/3 от его диаметра. Необрезанные торцы ухудшают внешний вид сруба. Под воздействием атмосферной влаги дерево темнеет и растрескивается. После торцевания конструкция сруба становится более стабильной, а угловые соединения герметичнее.

Виды торцевания

Стиль обрезки торцов выбирается исходя из экстерьерной концепции сруба. Размеры выносов и тип обрезки торцов уже включены в проектную документацию. Все «фигурные» варианты прорисовываются очень тщательно, в итоге торцы становятся главным украшением фасадов.

Все «фигурные» варианты прорисовываются очень тщательно, в итоге торцы становятся главным украшением фасадов.

Прямая торцовка

Это распространенный вид обработки торцов, который можно часто встретить при строительстве рубленных домов. Это самое простое и недорогое решение. В этом случае торцы обрезают по прямой вертикальной линии. Края венцов, которые относятся к одному фасаду, находятся в одной плоскости. Этого добиваются, используя при работе отвес.

Для украшения экстерьера некоторые выносы делают длиннее, чем основная часть. Это могут быть элементы подстропильной конструкции (коньки, слеги, штробы). Переход к длинным элементам резкий, ступенчатый.

В разбежку с красивыми комлями

Комель – это нижняя часть дерева. Бревна ручной рубки возле комля имеют больший диаметр. Степень утолщения зависит от породы дерева. Бревна с рельефными комлевыми частями (с «юбками») ценятся при строительстве срубов в диком стиле. В прошлом все срубы собирались из заготовок с комлевой частью, отсекать которую считалось непрактичным решением. Выступающие за плоскость стены комли встречались повсеместно и не являлись особенностями экстерьерной концепции.

В прошлом все срубы собирались из заготовок с комлевой частью, отсекать которую считалось непрактичным решением. Выступающие за плоскость стены комли встречались повсеместно и не являлись особенностями экстерьерной концепции.

В современных диких срубах ценятся брутальность и природный внешний вид. Поэтому рельеф комлей подчеркивают. Наши мастера владеют авторской методикой «прорисовки» комлевых частей, которые находятся на торцевых выносах. В итоге каждый венец получается уникальным.

Массивные бревна с ярко выраженными «юбками» широко используются для создания опор, для оформления входных групп и террас. Такие экземпляры применяют и внутри дома, где они становятся центральным элементом интерьера.

Под клин в диком стиле

Клиновидная торцовка бревен — это стилизация под «дикую» рубку. Торцы бревен не опиливаются, а обрубаются топором. Это интересный прием, который оригинально смотрится за счет игры светотени на фасадах дома. Этот вариант обработки торцов используют на бревнах любого диаметра, визуальный эффект не зависит от толщины венцов.

Этот вариант обработки торцов используют на бревнах любого диаметра, визуальный эффект не зависит от толщины венцов.

Клиновидные торцы выполняют под любым углом, который выбирается в зависимости от стиля экстерьера. Такие торцы делают на всех венцах или комбинируют с прямой торцовкой.

Французская торцовка

Выполняют такую обрезку по криволинейному лекалу. С помощью торцов, которые обрезаны в криволинейной плоскости, можно придать экстерьеру сруба выразительность и аутентичность. Для украшения фасада можно фигурно торцевать венцы по всей длине или ограничиться созданием полуарок («гусей») под подстропильной конструкцией.

Форма торцовки во французском стиле зависит от стилистической концепции экстерьера и часто используется архитекторами для реализации разных визуальных эффектов.

Проекты деревянных домов и бань от«Королевского Кедра»: срубы с неповторимым характером!

У нас есть много готовых проектов домов и бань. В каждый проект можно внести изменения, выбрать другой диаметр или породу древесины.

В каждый проект можно внести изменения, выбрать другой диаметр или породу древесины.

-

При выборе готового проектного решения наши архитекторы адаптируют его к вашим условия: рассчитают подходящий фундамент, сделают ориентацию по сторонам света. Иногда удачным решением становится «зеркальный» вариант планировки.

-

Перед застройкой пустого участка мы предлагаем сделать рациональное планирование земельного надела и выбрать оптимальные места для дома, бани, беседки и других малых архитектурных форм.

-

Зонирование участка и размещение объектов осуществляется в соответствии с правилами эргономики и требованиями СНИП. Также по желанию Заказчика мы учтем правила Фен-шуй и сделаем дизайн проект ландшафта.

-

Планировки наших домов продуманы до мелочей. Учтены все нюансы, включая метод открывания окон и количество входных дверей.

Большие террасы и просторные гостиные со вторым светом встречаются очень часто.

Большие террасы и просторные гостиные со вторым светом встречаются очень часто.

-

В нескольких проектах есть встроенная парная, бассейн и тренажерный зал. Дома с полноценным цокольным этажом, «заточенные» под строительство на неровном рельефе, — это наша гордость. Но перед реализацией такого проекта делают геологические изыскания и при необходимости дорабатывают проект.

Индивидуальное проектирование – это идеальное решение для Заказчиков, которые нуждаются в особой планировке или мечтают построить эксклюзивный дом. Проектирование с нуля займет время от 2-х недель и продлится до полного утверждения Заказчиком.

Состав комплекта дома или бани из бревна:- Стеновые бревна;

- Пиломатериалы естественной влажности для:

- перекрытий;

- стропильной системы;

- обрешетки;

- пола или потолка;

- Межвенцовый утеплитель «Klimalan»;

- Нагеля из сухой березы;

- Рубероид;

- Защитные составы «Remmers»;

- Усадочные домкраты;

- Метизы.

Сроки строительства

Сроки строительства зависят от сложности проекта, диаметра бревна и загруженности производственной площадки.

Этапы строительства:

- Индивидуальное проектирование: от 2 до 3 недель;

- Заливка фундамента: 1 месяц. Делается одновременно с рубкой;

- Заготовка леса и создание стенового комплекта: 2-3 месяца;

- Сборка сруба на участке: 1 месяц;

- Усадка: 9-12 месяцев;

- Отделка, монтаж инженерных систем: 4-6 месяцев.

Секреты староверов для строителей. Статьи компании «Томсклеском»

«Лесная сторона не только волка, а и мужика досыта накормит».

Основным материалом для строительства был лес. Лес называли вторым полем, он тоже кормил человека, давал жизненно важные продукты и материалы: кроме ягод и грибов, пушнину и дичь, древесину для изготовления предметов быта и строительства. «В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

«В разных уголках земли. — писал французский этнограф Жак Бросс, — живет легенда о праотце всех деревьев, дереве-великане, которое поднималось к небесам из центра земли и являлось осью Вселенной. Оно объединяло три стихии, его корни уходили глубоко в почву, а крона упиралась в небесную твердь. Оно дарило планете воздух, всем земным тварям плоды, налитые солнцем и влагой, которую оно орало из почвы. Дерево притягивало молнии, принесшие людям огонь, и движением ветвей приказывало облакам, резвившимся у его верхушки, поить землю живительным дождем. Оно было источником жизни и обновления».

Сибярики замечали, что если жить под большим кедром (без сомнения это можно отнести и к некоторым другим породам деревьев), то проживешь долго: дерево как бы отлает часть своей силы и продлевает срок жизни.

К запрещенным для строительства дома относили «священные деревья». Прежде всего те, что выросли на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

Очень старые и необыкновенно высокие деревья. У многих народов было распространено поверье, что старые деревья принимают души умерших.

К священным относили и те экземпляры, у которых были какие-то аномалии. В некоторых местах не использовались деревья с наростом («гуз»), ибо у жильцов могли появиться «кылдуны» (колтуны) и деревья с «пристоем» — маленьким деревцем (хозяйская дочь-девушка родит «дитя»). «Буйным» деревьям приписывалась разрушительная сила, тайная и скрытая, угадать и указать которую могли только одни колдуны. Не рубили и пограничные деревья, так как в народе считали, что на перекрестке черти яйца катают, в свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека«. Использовать на стройке запрещалось и деревья, выращенные человеком.

В тех местах, где растет лиственница, ее предпочитали другим породам деревьев при строительстве дома. А там, где ее нет, использовали прямые стволы сосны и реже ели. Если же лиственницы в районе было мало, из нее рубили фасадную часть дома — перед и первые венцы. Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Она намного долговечней других, не боится морозов, жары и осадков.

Хорошие хозяева перед тем, как рубить деревья, подпитывали их, подливая под корень много лет подряд серный раствор. Такие деревья в срубе впоследствии никакая тля не брала. Нынче чрезмерной подсочкой (сбор смолы с дерева), проводимой вместо одного года по несколько лет кряду, да еще с впрыскиваением кислоты в раны дерева древесина убивается еще в лесу. Весь лес, который мы сейчас имеем для строительства, мужики называют «опреснино», он почти как губка сразу набирает влагу и тонет в воде. Заготовленный из плохого леса «мянды» — леса, не выстоявшего своего времени, только приспевающего, в возрасте от 60 до 100 лет. Спелый же, окрепший лес считается со 101 года, его называют «остойным». Годовые кольца его на срезе тонкие, как бумага, в отличие от толстых и рыхлых у опреснино.

Использование сибирского кедра считалось полезным. Его древесина долгое время сохраняет бактерицидные свойства. К примеру, в шкафу, изготовленном из нее, не заведется моль, не поселятся жучки-древоточцы. Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Запас кедра на гектаре обычно составляет до 560 кубометров. Это значительно выше по сравнению с другими породами леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом сибирском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…

По традиции лес начинали заготавливать от зимнего Николы, с 19 декабря. В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

В некоторых местах считали, и не случайно, лучшим временем для заготовки один месяц — с 2декабря по январь, да по первому морозцу, когда лишняя влага из ствола выходит за волю. Знали, что приступать к работе лучше на зорьке. «Раннюю птаху и мороз не бьет». Лес спит. Тихо, да и день то зимой короток. Начиная работу, бодрились: «Мозолистые руки не знают скуки», «Глаза боятся, руки делают», «Ленивые руки — не родня умной голове», «Все впору да в срок, так и будет толк».

По народным приметам строевой лес рубили на новолунье: срубленный на ущербе диска луны лес сгнивает. Лишь при острой необходимости его заготавливали до прихода весенних месяцев — марта и апреля. До этой поры снег обычно лежит. И времени для заготовки хватает, в отличие от летнего периода, когда «один день год кормит». Чем толще снежный покров, тем лучше для растительного слоя. Снег предохраняет кустарники, мхи и землю от повреждения при падении срубленных или спиленных деревьев.

В малонаселенных пунктах рубки проводили не сплошные, а выборочные. Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Лес при этом страдает меньше. И напротив, когда убираются деревья с кронами на верхнем ярусе леса, тем самым улучшаются условия для роста молодняка, деревьев второго яруса — подлеска. Хозяин строительства с лесником заранее выходят на делянку. Обговаривают, какие деревья будут вырубаться, их количество. На сруб четырехстенок требуется сто деревьев — сто хороших семиметровых бревен и их вершины. Деревья подходящего диаметра и качества «точкуются», на них делают затесы шва счет. Тут не преминут вспомнить поговорку: «Всяк сам по себе дерево рубит». Выбрать выросшие деревья не мудрено. Известно, если у сосны кора светлая — негодная будет древесина, рыхлая. А если кора рыжая, рудная и ствол немного крученый — значит поросший лес, тяжелый, смолистый. Эти деревья давно знакомы и памятны: «…Здесь как-то столько маслят собрал, что едва унес, а с этого такого огромного глухаря спугнул!» Все было знакомо с детства, как сучки на потолке над кроватью.

Детям в это время говорили: «Минуло сосне сто лет, а морщин у нее так и нет. Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

Высоко она стоит, далеко глядит. Придет смерть за сосной-старушкой, станет она избушкой».

Когда приходило время, на сосновых делянах в сухом бору лес рубили или спиливали и вывозили к месту рубки дома. На эту работу надевали специальные валенки с длинными и тонкими голенищами. Некоторые хозяева были так суеверны, что «если три лесины не понравились с прихода в лес, не рубили совсем в этот день». Другие считали непригодными деревья, упавшие «на полночь» или зависшие, зацепившиеся при падении за другие кроны, в таком доме якобы жильцы будут умирать раньше времени.

С полночью, севером связывались представления о ночи, о зиме, о смерти и аде. Коли же при падении у первых трёх деревьев не обломятся вершины, значит пришла счастливая пора строиться. Работа на деляне трудоёмкая. В своё время бытовала поговорка: «Плотника не шуба греет, а топор», в конце же дня говорили: «Кончился день — и топор в пень». В морозы сучки под ударом топора отлетают от ствола как сосульки. Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

Подмороженные деревья пилятся легче, а сучки с них обрубать — одно удовольствие, словно на музыкальном инструменте играешь. Пилили лучковой пилой. Она похожа на лук: натянутая металлическая часть удерживается скруткой-тетивой с другой стороны. Режущее полотно её — гибкое, сталь — жёсткая. Чаще всего используются узкие полотна, не более пяти сантиметров шириной, чтобы во время пиления деревьев большого диаметра полотно не зажималось и не деформировалось.

В Россию пилу завезли при Петре Первом, а вошла она в плотницкий обиход лишь в 19 веке.Тогда и произошло разделение на плотников и столяров. Срубить дерево топором трудней, чем спилить, однако мастера предпочитали первое. В таком случае дерево дольше сохраняется в срубе, ибо при рубке поры закрываются для доступа влаги, да и внутреннее напряжение в бревне после рубки другое, нежели от пиления, когда волокна перерываются.

«А ещё делали так. Выбирали ёлку потолще и сдирали ей кору, чтоб корень прокис. Кора с корнем, считай, два сапога пара. Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

Ежли коры не станет, корень первым зачнёт чахнуть, а за ним и весь ствол. Постоит эдак годков пять и валится. Сам валится без топора. Так все моркотники практиковали, без понятия которые. Пошехонцы, словом»… — пишет в своей книге москвич Олег Ларин, передавая разговор с мезенцем.

В местах, где делянки находились недалеко от жилья, хозяин мог и в одиночку съездить «на уповодок» за готовыми хлыстами, то есть не на весь день. Перевозили хлысты на санных поездах лошадьми. Отношение к скоту всегда было очень бережное. «Погоняй коня не кнутом, а овсецом», — приговаривали. На деревне лошадь самое работящее существо: «Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник».

Одна лошадка могла везти подчас до четырёх кубометров леса. Столько, примерно, перевозит и обычная грузовая машина. В старину считали так: коли «добрый конь подо мною, Господь надо мною». Грузить частенько приходилось в одиночку. Для этого существовали разные приспособления. Тянули из бурта (штабель леса) по покатам, с помощью ваги и верёвки. Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили.

Правда, были и такие сильные мужики, что огромные дома в одиночку рубили.

В колею на всём пути, по-возможности, подливали воду, полозья саней тоже леденили, поэтому трение становилось минимальным. Лошадь тянула воз не через силу. Такие дороги называют ледянками. Если же дорога проходит по сырым болотистым низинкам, не замерзающим зимой, то устраивают накат. Материала для него в таких местах сколько хочешь, так как по окраинам болот много сухих деревьев. Стелются прокладки вдоль всей дороги. Поперёк их укладывают лесины с обрубленными сучьями, вплотную одна к другой. Эти дороги поддерживали без особого труда. Называют их «лежнёвками» из-за способа устройства, и зимниками — из-за времени эксплуатации.

Если работали допоздна, а дорога до дома была долгой, возница частенько шутил, рассказывая о предыдущей поездке: «Ночь-то темна, лошадь-то черна: еду, еду, да пощупаю, тут ли она?»

Случай, приключившийся со знакомым охотником, произошёл в стороне от деляны и дороги. Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге.

Возвращался он как-то с охоты и решил передохнуть в охотничьей избушке, обогреться, чайку попить. Возился он у печи, как вдруг кто-то ударил по оконной заслонке. В избушках этих окошечки обыкновенно не застеклены, нет в них рам, а проём просто прикрывается деревянной заслонкой. От удара она вылетела, упала на пол. Вышел охотник глянуть, что за дела такие — шутки лесные. Нет никого! Подумал, что почудилось ему, а заслонка вылетела от сквозняка или ветра. Но ветра на улице никакого нет. Тишина! Слышно, как собственное сердце стучит. Делать нечего, начал снова у печки возиться. А тут опять удар. Заслонка вылетела и звонко стукнулась об пол. Стремглав выскочил наш приятель на улицу. И что же он видит: у основания наклоненного к окошку дерева сидит пучеглазый филин и напряжённо, словно акробат перед сложным трюком, ждёт внимания охотника. И только увидел человека, сразу повернулся и пошёл торопко вверх по стволу, переваливаясь с боку на бок и бормоча отчотливо в нос: «Но! Но! Но! Но!…Но!» Поднялся наверх, глянул на ошалевшего охотника, преспокойненько подмигнул ему и стал спускаться вниз той же дорожкой, приговаривая: «Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!» Это рассказывала умная птица об обстановке на лесной дороге. Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

Красочно живописал филин картину возвращения крестьянина с лесной деляны с заготовленным лесом. Ведь когда лошадь с возом поднимается в гору, её приходится понукать «Но! Но!», помогая ей тем самым (говорят, что от громкого окрика лошади её пульс увеличивается в два раза). Когда же спускается с горки, подталкиваемая самим возом, её приходится притормаживать «Тпр-р! Тпр-р!». Всё это филин отобразил по-своему. Хотите верьте, хотите нет.

На делянах после порубки обязательно прибирались, оставляли их чистыми.

Все порубочные остатки, мелкие ветки и мусор, сгребали в кучи и сжигали на медленном огне при тихом ветре. На новинах оставляли сторожей, чтоб не загорелся соседний лес, не бросило головню на деревню. Большие сучки отвозили домой и использовали на дрова. Пни идут в переработку, на скипидар и дёготь. На расчищенной деляне проводилась новая культурная посадка леса, если только этот участок не был так называемой «новиной», отводимой хозяину, у которого родился сын и которому не хватало пахатной земли. Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Раньше в России каждому человеку мужского пола полагался определённый участок земли — надел. Если пни не корчевали на новине, то между пнями сеяли лён. По воспоминаниям старожилов, в первый год был обязательно очень хороший урожай. На второй год на этом участке сеяли озимую рожь. Перед посадкой леса участок обязательно корчевали, так как без этой операции он возобновляется довольно долго. Да и зачем терять такое прекрасное сырьё, коим являются отходы лесного производства.

Во время перевозок и хранения следили, чтобы лес не намокал. Брёвна, предназначенные для строительства, по воде не сплавляли. Заготовленные хлысты укладывали на прокладки недалеко от места строительства. В свободное от основных сезонных дел время хозяин мог приходить и рубить дом. Иногда ему удавалось уложить зараз целый венец, в другой раз выходило только бревно подогнать. Как раньше говорили: «Уж как Бог даст».

На месте хлысты ещё раз сортировали, «прибирали». Старшего на этом занятии называли приборщиком. Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

Отпиливали негодные участки стволов: с большим косослоем, отлупом, морозобоинами и другими пороками, если таковые были.

«Не будь тороплив, будь памятлив»

При рубке деревьев следует обращать внимание на встречающуюся у некоторых деревьев очень крепкую нижнюю часть дерева — кремнину. Её каменная плотность не всегда идёт по всему сечению комля, ею может быть охвачена только часть ствола высотой от одного метра до четырёх. Наличие её определяют по рисунку спила, она бросается в глаза жёлтым или коричневым густым цветом. Это затёчная смолой часть, на поверхности спила в этом месте невозможно разглядеть поры. Она бывает у сосны и ели, у дуба и ясеня. Её трудно обрабатывать, поэтому на разделочной площадке при сортировке комлистые части длиной 60–70 сантиметров опиливают и пускают на дрова.

Столяры говорят: если вы сделаете черенок из кремнины, то «сноса ему не будет». Вообще же хлысты разделывает каждый по своему усмотрению. Если есть представление о будущем доме, то пилят брёвна на стены по размеру из нижней, более толстой части стволов. Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Тонкая часть идёт в дело в другие места. Когда общей длины достаточно, тонкие части стволов пускают на быки (стропила), кое-что отбирают на строительство крыльца, гульбища, подпорных столбов и для других деталей. После разделки все брёвна укладывают на прокладки (подметины). Торцы брёвен после пилки затёсывали, в некоторых местах натирали табаком или известью, не так давно стали пользоваться краской — суриком. Поры в таком случае забиваются, бревно, считай, законсервировано, смолу хранит, не гниёт.

Корят брёвна обычно весной, в апреле–мае, когда солнце начинает пригревать теплее. Снега в основном сошли. Древесина отошла от мороза, отмякла. Кора в солнечный день нагревается. Под корой в камбии (вновь нарастающем слое, по которому идут соки у стоящего дерева) собирается влага. Поэтому слезает кора легко. В разговоре о качестве леса можно услышать: «Не сняв коры, дерева не узнаешь». Корят обычными топорами, иные приспосабливаются это делать лопатами, кто-то специальным инструментом. В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

В одних местах его называют скобелем (очертаниями он походит на скобу), в других местах этот скребок называют хаком (от натуженного «ха», вырывающегося из груди при работе внаклонку). Очищают обычно всю поверхность бревна. Однако, когда у хозяина мало времени, а брёвна просушить необходимо, то делают «лыски» (корень у этого слова «лыс» — лысина). При таком виде очистки остаются места с корой, но брёвна просыхают значительно быстрей. Корят от комля к вершине, чтобы не оставлять задиров, делая поверхность совершенно гладкой. Неповреждённые поверхности брёвен сохраняются в постройке необыкновенно долго.

После окорки брёвнам дают возможность просохнуть. Сырой лес ни в дело, ни на распиловку не идёт. Хороши брёвна, когда они становятся воздушно-сухими. Для такой просушки их накатывают рядами на прокладки в штабель. Под крайние брёвна подтыкают клинья, чтобы они не раскатывались. Или с боков штабеля в землю вколачивают колья, которые немного выше самого штабеля. Торчащие концы кольев скрепляют меж собой верёвками или проволокой. Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

Таким образом штабель обжимается. Сверху устраивают одно- или двухскатную крышу. Одни концы старого тёса опирают на бревно, уложенное поперёк штабеля в середине, другие на поперечины пониже. Заготовив заранее бересту, ею старательно прикрывают, обкладывают брёвна. Степень готовности брёвен определяют легко, ударяя по ним обухом топора, в ответ слышится звонкий мелодичный звук. Он как бы резонирует по всему объёму, а не глохнет в одном месте, как это происходит в сыром дереве. Бревно хорошей кондиции и рубить-то приятно, топор входит в него мягко, будто репу режешь. А об слишком сухое дерево все руки отобьёшь, топор от него отскакивает.

В народе говорят; «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил — дай выстояться», то есть необходимо, чтобы срубленный дом постоял под крышей с открытыми проёмами. Высохший дом можно определить и по запаху, и по влажности в срубе, и по цвету дерева.

На месте предварительной рубки сруба заранее изготавливаются все необходимые элементы и части будущего дома: брусья, плахи, балки определённого сечения, сопряжения, быки и доски. Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

Короче всё, кроме деталей для внутренних отделочных работ. Отделочные же работы — это прирубка косяков (установка оконных и дверных коробок), настилка чистых полов, установка лавок, полиц и шкафов, утепление, отёска поверхностей стен.

Некоторые строители из экономии, выпиливая брусья для стен (другое название двухкантного бруса — лафет), ещё получают горбы, а иногда и необрезные доски. Более практичные мужики понимают, дом из кругляка теплей и долговечней. Кроме того, у лафета бывают сквозные трещины (от морозов, жары, перепадов температур), а в бревне же трещина если и образуется, то доходит только до серёдки, затем останавливается или поворачивает в сторону.

Вот для пола брёвна «разваливают» на две плахи. В Томской губернии из бревна выпиливали три тесины, средняя — самая толстая — шла на крышу, две другие на пол. Участки остающейся поверхности бревна после пиловки или тёски называют обзолами. Обзол у плахи — облива, у брусьев — жуковины.

Придавая бревну определённое сечение, например, четырёхкантного бруса по всей длине, говорят: надо «обнять» ствол. Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

Брёвна временно крепят скобами или топорами. Вертикальные линии проверяют отвесом, которым у мастера всегда служит топор. Его берут за кончик ручки, свешивают металлическую часть вниз, ориентируя по его положению линию возведения конструкции.

Мастера на плотничных работах используют минимум дополнительных приспособлений. Самый главный инструмент — топор. «Топор сохе первый пособник», «Город строят не языком, а рублём да топором», «С топором весь свет пройдёшь». Он переходит из поколения в поколение. Плотничный топор хозяина никто кроме него не имеет права брать в руки. Он кладётся под лавку «лицом» к стене, а обухом (спиной) к избе. Его принято так оставлять для безопасности: мало ли кто сунет руку под лавку, поднимая что-либо закатившееся под неё. Раньше в деревнях топоры ковали из буферной вагонной стали. О прочности такого лезвия говорили: «Ты же его ведь не угрызёшь!» Качество стали проверяли на торцовых еловых сучках. Под определённым углом, слегка надавливая на топорище, проводили по деревяшке с сучком, если топор проскочил — нормальный металл, если встал на сучке — сомнительный. Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Иной молодец мог узнавать о качестве металла по звуку, постучав, вернее, пощёлкав пальцем по лезвию. Есть и другой способ: осторожненько прикоснуться остриём к ногтю большого пальца руки. Хорошее лезвие на нём не скользит.

Не одно столетие восхищались люди работой русских плотников. Мастеровой «для топора не мелит мелом и не размеряет циркулем; прямой глаз и привычка и верная рука делают всё дело, которое у иных искусстников доходит до высокой степени совершенства: можно залюбоваться. Топор русский такие вырубает фигуры в досках, что можно подумать на долото, ножи и разные столярные инструменты»…

Ручка-топорище — обычно из берёзы, заготовленной при расчистке сенокосных угодий или кромок полей. «Вырос лес, выросло и топорище». Для изготовления используют деревья диаметром около пятнадцати сантиметров. Метровые болванки корят, колют вдоль и костерком складывают на чердаке для вяления на всё лето, а может и не на одно. Когда потребуется хозяину топорище, он заносит несколько заготовок в жилую избу и кладёт в удобное место на печке, чтобы не мешали и продолжали сохнуть. Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

Здесь они могут пролежать тоже долго. Концы с обеих сторон заготовок со временем потрескаются. Поэтому, когда делают топорище, их, не жалея, отпиливают.

После такой просушки на ручку сразу насаживают топор, которым тут же можно начинать пользоваться. Длина топорища около полуметра, кому каким удобней работать. Если нет сучков ни больших, ни маленьких и волокна материала повторяют профиль изгиба топорища, оно стоит бесконечно долго.

При коллективной работе у каждого работника свой инструмент. Топор не принято давать кому-то другому для пользования, так как он считается сугубо индивидуальным инструментом, продолжением руки мастера. А вовсе не потому, что жалко. При настоящей, до пота, работе, если кто-то возьмёт не свой инструмент, у него тут же появляются неприятные ощущения в суставах, а на ладонях — мозоли. Надо быть внимательным к своему инструменту, особенно к формам ручек. Если работать продолжительное время неудобной ручкой, можно потянуть сухожилия, со временем могут появиться и костные мозоли. В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

В таких случаях и хирург не может помочь. За исправностью инструмента строго следят. На заточку топора никогда не жалеют времени. Первый плотничный урок начинается с топора. Сибиряки, к примеру, считают: «Не можешь сделать топорище — не можешь и жениться».

Сделал топорище. Насадил топор так, чтобы линия лезвия проходила точно по оси топорища. Когда лезвие касается горизонтали, то между концом топорища и этой горизонталью должно быть расстояние в два твоих пальца. Это необходимо, чтоб не повредить руки при работе. Итак, орудие труда готово. Осталось призвать помощников — сноровку и умение, силу и ловкость, необходимо запастись и крепким здоровьем.

Чтобы не прерывался процесс строительства дома или сруба, хозяин делает точный расчёт всего технологического цикла, необходимых материалов. «Начиная дело, о конце помышляй» — говорят бывалые строители. Произведя расчёт, брёвна пилят на плахи и доски. Из имеющихся плах и тонкомерного леса изготавливают два козла (или стерлюги) такой высоты, чтобы в работе каждому мастеровому было удобно. Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Приблизительная высота их — два метра. Выражение «подстать», возможно, имеет происхождение от словосочетания «подвстать». Козлы устанавливают на расстояние, чуть меньше длины распиливаемых брёвен. Последние поднимают наверх с помощью верёвок и наклонных брёвен небольшого диаметра — потоков или покатов. С одной стороны покаты зарубаются заподлицо с верхней балкой козел так, чтобы не торчали концы, и тем самым не мешали вкатывать брёвна на самый верх и снимать готовые доски и плахи. Другие концы покатов приходятся к основанию штабеля брёвен. Со штабеля по покатам на козлы вкатывают два первых бревна для распиловки.

Обычно пилят брёвна диаметром в вершине не менее двадцати сантиметров, а если нужен четырёхкантный брус, то бревно в вершине должно быть не менее двадцати четырёх сантиметров. Для пиловки используется специальная двуручная маховая пила. Маховой её называют потому, что пильщики сильно машут руками вверх-вниз. У неё длинные прямые или косые зубья, с небольшим разводом. Для продления её службы и удобства некоторые потомственные мастера плющили кончики зубьев. В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

В последнее время на современных деревообрабатывающих заводах зубья рамных пил усиливают победитом — сверхпрочным сплавом металлов. С одной стороны маховой пилы кованая ручка под ширину плеч хозяина или петля — отверстие для деревянной ручки (деревянные ручки встречаются в средней полосе, а железные — привилегия северян). С этой стороны полотно пилы шире, чем другой её конец, почти в два раза. Эта форма способствует удобству при пилении. С другого конца полотно заканчивается широкой прямоугольной полосой без зубьев. Эта часть может быть длиной сантиметров тридцать. Сюда насаживается специальная съёмная деревянная ручка. Она снимается в любое время по необходимости. К примеру, понадобилось поправить несколько затупившихся зубьев, или пошёл дождь. Её снимают, и пила через распил верхом освобождается.

Съёмная деревянная ручка изготавливается цельной из берёзового корня-самородка, точнее из его части. Она не боится ни жары, ни холода. Её может хватить не на одно поколение. Центральная часть ручки изготавливается из ствола диаметром около двадцати сантиметров, высота её от пяти до пятнадцати. Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Посредине её в разные стороны торчат на одном уровне две ручки. В центре её вдоль волокон сделано узкое прямоугольное отверстие. В него вставляется полоса металлической части пилы при насадке ручки. Ручка закрепляется на пиле клином. Он небольшой, вставляется в отверстие основной части снизу вверх, при работе обжимается, не позволяет ручке слетать. Для трения к нему мелкими гвоздиками со стороны пилы прибивают кожу.

Для удобства пиления готовят ещё один клин. Его размеры бывают разные. Кому что удобней. Толщина его может быть 5–6 и длина 40 сантиметров. Он гонится в распиле по ходу пилы до конца, и помогает пиле свободней двигаться в распиле. Перед началом распиловки, когда брёвна подняли на козлы, их закрепляют скобами, делают разметку.

Если для дома нужны простые плахи (не лафет), брёвна пилят «в развал» — вдоль на две половины. Затем выполняется следующая операция: ольховая палка обжигается так, чтобы её поверхность хорошо пачкалась. Взяв пеньковую верёвку, натирают всю её поверхность об эту палку — пачкают. С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

С торца бревна посерёдке, сверху вбивают гвоздь. К нему привязывают конец этой верёвки. Верёвку протягивают по всей длине бревна по самой середине. Спускают с другого конца оставшийся кончик вниз, привязав к нему гирьку около килограмма или какой-нибудь другой груз. Далее берут верёвку посередине, оттягивают её примерно до колена, чтобы она отошла от бревна, конечно, кроме концов. Резко отпускают, верёвка шлёпает по бревну и оставляет по всей длине ровный зольный след. Снимают верёвку, вытаскивают гвоздь. На торцах этого бревна от черты опускают диаметры, делящие бревно пополам строго вертикально. Переворачивают бревно на 180 градусов. Отмечают такую же линию, соединяя её с концами отмеченных диаметров. Обе линии будут ориентирами для пильщиков сверху и снизу. Разметка состоялась.

Брёвна прочно крепят скобами к козлам и меж собой. Теперь можно пилить.

Для удобства и большей производительности более слабый работник работает наверху, перемещаясь прямо по брёвнам и распиленным плахам. Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

Он «набрасывает». Большие усилия прикладывает нижний. Бревно лучше режется, когда пила идёт под давлением нижнего работника вниз. И зубья пилы смотрят остриями вниз. Когда распускают бревно на доски, распил делается не до конца, чтобы не перебивать скобу крепления. Скобы снимают после всех пропилов. Недопиленные участки колют топором. Так доски отсоединяются друг от дружки окончательно. Этот участок не должен быть больше двадцати сантиметров.

При разметке бревна на доски, по отбитой для плахи черте проводят ещё одну отметку. Делают её инструментом «черта», отрегулированным на необходимую ширину, передвижением колечка по двум пружинистым, длинным загнутым и острым на концах штырям одной длины. «Черта» так устроена, что, чем дальше колечко от острых концов, тем расстояние между ними больше, то есть можно отмечать толстую доску и наоборот. Это положение фиксируется деревянным клинышком, который вбивают в место нахождения кольца, между штырями. Такая отметка требует аккуратности, царапина может послужить ориентиром. По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

По ней направляют зубья пилы при работе. Если черта проведена неровно и доска окажется кривой, её необходимо поправить — выровнять кривизну. Из-за неровной разметки пилу перекашивает, от чего пилить тяжело и неудобно. Для разметки следует одну ножку «черты» поставить на угольную отметку и провести по бревну царапину, затем эту же операцию проделывают по другую сторону от угольной отметки. Бревно переворачивают, отчёркивают таких же размеров участки с обратной стороны.

Интересно описывает работу пильщиков-промысловиков, во множестве путешествовавших в прошлом веке по России, известный писатель С.В. Максимов: «…ходила пила сквозь сосновое дерево, взвизгивала и позванивала, наскакивая на сучки; хикали пильщики, подвязав платком лбы, чтобы не летели опилки в глаза и не застили прямой линии, по которой пила ходить любит (возьмёт вбок — не выдерешь её, а сломаешь — и купить негде, да и инструмент большой и дорогой)».

Два плотника на пиловке до и после обеда со всеми подготовительными работами из четырёх брёвен успевают выпилить восемь плах. Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

Причём чаще всего из брёвен семиметровой длины. Напиленные плахи и доски складывают в штабеля на прокладки. Прокладки располагают на таком расстоянии, чтобы доски не провисали. Все материалы обязательно закрывают от непогоды чем-либо непромокаемым или убирают для хранения под навес.

Здесь уместно сказать, что в старину по всей России были распространены «щепные» базары, где можно было приобрести полный комплект дома, церкви, амбара, всего, что пользовалось спросом у населения. Причём можно было договориться тут же об установке этой постройки на нужное вам место в вашем селе. Кроме того, и на рынках лесной товар продавали в виде брёвен, кряжей, лежней, связных переводин и дощатого материала (луб, гонт, драница, скала), а также в виде отдельных частей зданий, как, например, желоба, прибоины, дверные колоды, косяки и прочее.

В сборности заключается специфическая особенность русского деревянного строительства.

Довольно разнообразным был раньше ассортимент гвоздей и скобяных изделий, употреблявшихся для изготовления строительных конструкций и отдельных деталей сооружений. Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Скобяные изделия выделывались и в самых дешёвых кузнечных мастерских, и у дорогих квалифицированных слесарей. В отдельных же случаях это были воронёные и лужёные изделия.

Деревенские люди в большинстве своём и были главными поставщиками на эти базары и рынки. Основными же покупателями этого материала были жители городов и пригородов. Крепкий хозяин предпочитал заготавливать материалы для дома и строить его самостоятельно или с помощью родственников или соседей.

Кроме перечисленных материалов для строительства ещё требуется мох, кирпич и прочее. Но эта история прозвучит как-нибудь по-позже.

С уважением

Никон, сибирский житель

Строение дерева

Наибольшую долю в дереве составляет ствол (62…91%), потом крона и корни (по 6… .22%). Соотношение между частями дерева меняется в зависимости от древесной породы (таблица ниже), возраста деревьев и условий их произрастания.

Части дерева играют различную роль при его жизни и находят различное промышленное применение.

Через корни из земли поступает вода с минеральными веществами; корни придают дереву устойчивость. Совокупность всех корней дерева составляет его корневую систему. У деревьев в корневой системе хорошо выражен основной корень, который по мере роста ветвится, образуя боковые корни. Диаметр корневой системы в 2-5 раз превышает диаметр кроны и составляет в среднем от 5 до 19 м. В состав кроны входят ветки, хотя фактически они являются продолжением ствола и его проводящей системы. В зеленых частях дерева — листве, хвое идут процессы фотосинтеза.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЧАСТЕЙ ДЕРЕВА, %

Порода Ствол Корни Ветви

Лиственница 77…82 12…15 6…8

Сосна 65…77 15…25 8…10

Дуб 50…75 15…20 10…20

Береза 78…90 5…12 5…10

При лесозаготовках от ствола отделяют пень и вершину.

Ствол во время жизни дерева служит для проведения воды и питательных веществ, хранения резервных питательных веществ и поддержания кроны. У большинства хвойных пород главная ось дерева хорошо выражена, а у лиственных деревьев главная ось теряется среди боковых ветвей. Форма ствола взрослого дерева ниже кроны близка к цилиндрической, а в самой кроне ствол имеет форму конуса. Форма ствола и кроны определяется на генном уровне, но зависит и от условий произрастания. У деревьев, выросших в сомкнутом древостое, ствол высокий, по своей форме наиболее приближается к цилиндру и имеет мало сучьев, а крона высоко расположена над землей. Одиночные деревья (растущие вне сомкнутого древостоя) имеют относительно невысокий сбежистый ствол (т.е. равномерно, но значительно утолщающийся книзу) и раскидистую крону с низко расположенными сучьями. В соответствии с этими особенностями ствол подразделяют на комлевую (нижнюю) часть, либо комель, среднюю часть и вершину. Эти части несколько различаются по физико-механическим свойствам.

Главное промышленное значение для химической и механической обработки древесины имеет древесина ствола. Практическое использование кроны и корней пока еще ограничено. Они образуют основную массу отходов при лесозаготовках. Общую массу вещества всех частей дерева — ствола, корней и кроны — называют биомассой дерева. Ее выражают в единицах массы или объема. Лесонасаждения в условиях умеренного климата дают 400…200 т/га общей биомассы, из которой на крону приходится 30…20 т/га и на корни — 75…65 т/га.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

NAUKADOMA.RU — Виды бревна и бруса

ВИДЫ БРЕВНА И БРУСА

Бревно Брус

Тесаное вручную ПростойОцилиндрованное Профилированный

Профилированное Клеёный

Бревно ручной обработки

Круглое бревно различается на тесаное вручную и оцилиндрованное бревно. У тесаного вручную бревна кора удаляется при помощи ручного инструмента. При этом бревно имеет переменный диаметр, больше у основания ствола (комель) и меньше в верхней части (вершина). В связи с этим при кладке сруба из тесаного бревна обязательно соблюдают правило чередования бревен в венцах. В каждом следующем венце комель укладывается к вершине и наоборот. Кроме того ствол дерева имеет естественную кривизну, и поэтому бревно в венце нужно располагать изгибом в верх. В этом случае вес верхних бревен будет компенсировать прогиб нижних. Плюсом ручной обработки является сохранение верхнего, смолянистого слоя древесины, который обеспечивает естественную защиту от воздействия окружающей среды.

При этом бревно имеет переменный диаметр, больше у основания ствола (комель) и меньше в верхней части (вершина). В связи с этим при кладке сруба из тесаного бревна обязательно соблюдают правило чередования бревен в венцах. В каждом следующем венце комель укладывается к вершине и наоборот. Кроме того ствол дерева имеет естественную кривизну, и поэтому бревно в венце нужно располагать изгибом в верх. В этом случае вес верхних бревен будет компенсировать прогиб нижних. Плюсом ручной обработки является сохранение верхнего, смолянистого слоя древесины, который обеспечивает естественную защиту от воздействия окружающей среды.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованное бревно производится в заводских условиях, имеет одинаковый диаметр по всей длине и гладкую поверхность. Соответственно отпадает необходимость чередования бревен в венцах (комель — вершина). Благодаря точной геометрии обеспечивается плотная стыковка швов, качество и скорость сборки. Строения из оцилиндрованного бревна имеют более привлекательный внешний вид. Оцилиндрованное бревно может быть простым или профилированным.

Простое бревно имеет только выбранную снизу канавку для укладки на низлежащий венец. Профилированное бревно имеет шип в верхней части и паз снизу, кроме того оно доставляется в готовых размерах и с выбранными чашами, что позволяет сложить дом как конструктор. Такое бревно обеспечивает высокую точность всех соединений.

Строения из оцилиндрованного бревна имеют более привлекательный внешний вид. Оцилиндрованное бревно может быть простым или профилированным.

Простое бревно имеет только выбранную снизу канавку для укладки на низлежащий венец. Профилированное бревно имеет шип в верхней части и паз снизу, кроме того оно доставляется в готовых размерах и с выбранными чашами, что позволяет сложить дом как конструктор. Такое бревно обеспечивает высокую точность всех соединений.

Брус естественной влажности

Простой прямоугольный брус производится сечениями от 100х100мм до 200х200мм. Естественно, что чем толще брус, тем лучшую теплоизоляцию он обеспечивает. Причем это связано не только с толщиной стены, но и с количеством межвенцовых швов, число которых меньше при использовании толстого бруса, что уменьшает продуваемость. Брус большего сечения меньше ведёт, стены из него имеют большую прочность. Кроме того, параметры сечения бруса влияют на максимальную длину стены без дополнительного углового соединения и соответственно размер комнаты. При использовании бруса 100х100мм максимальный размер длины комнаты — 4м, а бруса 150х150мм — 6м.

Слабым местом простого бруса являются межвенцовые швы. В отличие от бревна имеющего канавку, брусовый шов является абсолютно плоским. Это негативно влияет как на теплоизоляцию — швы получаются продуваемыми, так и на прочность стен — горизонтальному смещению бруса противостоят только нагели, какой либо профильный стык при этом отсутствует. При отсутствии наружной отделки стен, утеплитель между венцами подвержен промоканию.

При использовании бруса 100х100мм максимальный размер длины комнаты — 4м, а бруса 150х150мм — 6м.

Слабым местом простого бруса являются межвенцовые швы. В отличие от бревна имеющего канавку, брусовый шов является абсолютно плоским. Это негативно влияет как на теплоизоляцию — швы получаются продуваемыми, так и на прочность стен — горизонтальному смещению бруса противостоят только нагели, какой либо профильный стык при этом отсутствует. При отсутствии наружной отделки стен, утеплитель между венцами подвержен промоканию.

Улучшенным вариантом простого прямоугольного бруса является профилированный брус естественной влажности. Его геометрические размеры более точны, поверхность имеет лучшую степень обработки. Благодаря пазам и шипам вдоль длины бруса, стыки венцов получаются более плотными, отсутствует сквозное продувание, а утеплитель защищен от намокания.

Клеёный брус

Форма клееного профилированного бруса может практически не отличаться от цельного профилированного бруса, однако, клееный брус имеет ряд значительных преимуществ. Во-первых, клееный брус производится из заранее высушенной древесины, практически не дает усадки, не подвержен скручиванию и трещинообразованию. Во-вторых, он производится с высокой геометрической точностью, идеально стыкуется, обеспечивает качественную теплоизоляцию швов. И, в-третьих, имеет отличную эстетику, не требуя дополнительной облицовки.

Во-первых, клееный брус производится из заранее высушенной древесины, практически не дает усадки, не подвержен скручиванию и трещинообразованию. Во-вторых, он производится с высокой геометрической точностью, идеально стыкуется, обеспечивает качественную теплоизоляцию швов. И, в-третьих, имеет отличную эстетику, не требуя дополнительной облицовки.

Какая древесина лучше для строительства дома – летняя или зимняя?

Какая древесина лучше для строительства дома – летняя или зимняя?Очень часто приходится слышать и читать, что раньше строевой лес заготавливали только в определенное время года. Однако в разных населенных пунктах и у разных народов время заготовки леса было разным. Где-то это делали зимой, где-то весной, где-то летом, а где-то осенью.

С чем это было связано? Вероятно, в выборе времени играли роль разные вещи — климатические условия, время сокодвижения, образ жизни и календарь сельскохозяйственных и ремесленных работ, приметы, верования и т. д. Конечно следует учитывать и то, что многие сведения дошли до нас не из письменных источников, что всегда в большей или меньшей степени несколько искажает информацию.

д. Конечно следует учитывать и то, что многие сведения дошли до нас не из письменных источников, что всегда в большей или меньшей степени несколько искажает информацию.

Итак, как же заготавливали лес для строительства?

В Карелии после выбора деревьев, пригодных для постройки, наступало время их заготовки. Обычно это делалось в июне, когда деревья еще в соку, реже осенью, после страды. Далеко не каждый день считался пригодным для начала рубки. Прежде, чем приступить к рубке леса, решивший строиться после совета с домашними выбирал день для пробного «зарона» (от рус. ронять). Производился он следующим образом. Из отобранных деревьев срубалось три и по ним определяли, можно ли приступать к строительству. Верным признаком того, что строительство необходимо отстрочить, считалось, то, что хотя бы у одного дерева при падении отламывалась вершина, особенно, если она при этом падала на дерево по направлению к комлю. В этом случае на следующий год производился повторный «зарон», и так до тех пор, пока он не оказывался удачным. После удачного «зарона» через два-три дня, иногда неделю рубили остальные бревна. Было принято приурочивать рубку к фазе убывающей луны (считалось, что тогда бревна не потрескаются).»

После удачного «зарона» через два-три дня, иногда неделю рубили остальные бревна. Было принято приурочивать рубку к фазе убывающей луны (считалось, что тогда бревна не потрескаются).»

На Среднем Урале лес заготавливали весной, потому что, во-первых, в это время легко отслаивается кора, во-вторых, сок предохраняет от раскалывания, в-третьих, весной древесина становится твердой, как зуб мамонта. Наши деды умели так ловко снимать кору, что сохранялся луб, от этого строевой лес еще дольше не гнил. Вывозили лес зимой. До этого времени он лежал в лесосеке и никто его не беспокоил, воровства не было». Так как кругом были боры, то дома строили из соснового леса.

В Приобьи для получения качественного строительного материала из дерева были выработаны определенные правила хранения и обработки. После валки выбранных деревьев, их распиливали на бревна нужной длины. Особое внимание уделяли сушке бревен. После ошкуровки бревна тщательно складировали так, чтобы штабель хорошо проветривался, бревна каждого следующего ряда укладывались перпендикулярно предыдущему или подкладывали специальные поперечные жерди, чтобы обеспечить воздушный промежуток между рядами. Рачительные хозяева замазывали срезы известью или глиной, чтобы сушка и отток смолы шли не через них, а равномерно через ствол, что придавало особую прочность древесине и красивый красноватый цвет, по которому во многих регионах Приобья хороший строительный лес назывался «красным». Старожилы про такой лес говорят, что он «загорел». Для строительства дома брали лес большего диаметра, для построек подворья более тонкий.

Рачительные хозяева замазывали срезы известью или глиной, чтобы сушка и отток смолы шли не через них, а равномерно через ствол, что придавало особую прочность древесине и красивый красноватый цвет, по которому во многих регионах Приобья хороший строительный лес назывался «красным». Старожилы про такой лес говорят, что он «загорел». Для строительства дома брали лес большего диаметра, для построек подворья более тонкий.

При рубке леса на постройки для своего хозяйства считалось важным отнять дерево от корня в полнолуние: если это сделать раньше, то бревна будут отсыревать, а позже — трескаться. Также допускалась заготовка леса на старый месяц. Это мнение являлось широко известным в среде старожилов-сибиряков Новосибирского Приобья и перекликается с утверждением автора «Назирателя», литературного памятника древности: «Дерево для построения дома нужно срубить в ноябре-декабре или чуть позже, да лучше на ущербе месяца, потому что об эту пору по морозу выходят из дерева всякие смолы и лишние соки, особенно из-за стылого воздуха, который стужей своей изгоняет из дерева свойственное ему тепло до самого корня и даже в земную глубь, молодой же месяц умножает всякую влагу, а на ущербе ее убавляет». Это замечание имеет древние корни, поскольку произведение является переводом с латинского сочинения Петра Кресценция, написанного около 1305 г. на основе античных и средневековых источников.

Это замечание имеет древние корни, поскольку произведение является переводом с латинского сочинения Петра Кресценция, написанного около 1305 г. на основе античных и средневековых источников.

По мнению крестьян Томского Приобья, лес на постройки необходимо рубить на полный или молодой месяц, а не в период фазы убывания Луны, так как только это обеспечит крепость постройки и отсутствие трещин в бревнах. В предгорных районах Алтая сообщения крестьян также разнятся. Наилучшим временем заготовки леса называют весну, когда «деревья в соку, потому что в соку лес крепче всегда, а осенью он «дряблый», или, напротив, зиму, когда нет сокодвижения, потому что «так делали всегда».»

Народные умельцы-строители в Карачае и в Балкариис большой точностью определяли время заготовки леса для строительства. Это, как правило, происходило или ранней весной или поздней осенью. Весной лес рубили до начала сокодвижения, а осенью, как только оно прекращалось. Ни зимой, ни летом заготовку леса никоим образом не производили. Рубке леса карачаевцы и балкарцы приписывали магическую значимость, ибо, по народным поверьям, дерево считалось живым существом. Потому-то и рубили его, когда оно «спит»; если же рубить дерево в росте, рубщика могли покарать демоны леса (агъач киши). Но здесь возникает вопрос, почему же не рубили лес зимой, когда он действительно находится в «спячке». Это делалось из чисто практических соображений, чтобы поменьше губить хрупких во время больших холодов деревьев. Кроме того, заготавливать зимой лес было крайне трудно физически: лес в Карачае и в Балкарии в основном растет на крутых склонах, на ровных полянах деловой древесины оставалось в изучаемый период мало, а склоны гор, естественно, зимой покрывались толстым слоем снега, что затрудняло заготовку.

Рубке леса карачаевцы и балкарцы приписывали магическую значимость, ибо, по народным поверьям, дерево считалось живым существом. Потому-то и рубили его, когда оно «спит»; если же рубить дерево в росте, рубщика могли покарать демоны леса (агъач киши). Но здесь возникает вопрос, почему же не рубили лес зимой, когда он действительно находится в «спячке». Это делалось из чисто практических соображений, чтобы поменьше губить хрупких во время больших холодов деревьев. Кроме того, заготавливать зимой лес было крайне трудно физически: лес в Карачае и в Балкарии в основном растет на крутых склонах, на ровных полянах деловой древесины оставалось в изучаемый период мало, а склоны гор, естественно, зимой покрывались толстым слоем снега, что затрудняло заготовку.

О дереве и времени заготовки леса.

Качество древесины, долговечность строения или изделия из нее зависят и от того, в какое время года срублено дерево. Вот что писали в старом русском журнале в 1867 году: «…срубленные четырех одинаковых лет, с одного места и грунта сосновые деревья в течении декабря, января, февраля и марта по выделке из них четырех потолочных балок показали по нагрузке их тяжестью, что дерево, срубленное в январе на 12, в феврале на 20, в марте на 38 выдержало менее тяжести, чем срубленное в декабре. Из двух сосен одного места и одних лет, зарытых в сыром грунте, по прошествии восьми лет, сосна, срубленная в феврале, была совершенно проникнута гнилостью, между тем, срубленная в декабре, после 16-ти лет лежания в том же сыром грунте, оказалась еще вполне здоровой… В той же степени время рубки дерева имеет влияние на проницаемость его водою или другими жидкостями, а поэтому для бочек и других вододержащих сосудов должно выбирать дерево декабрьской рубки»…