Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики 7 класс онлайн-подготовка на Ростелеком Лицей

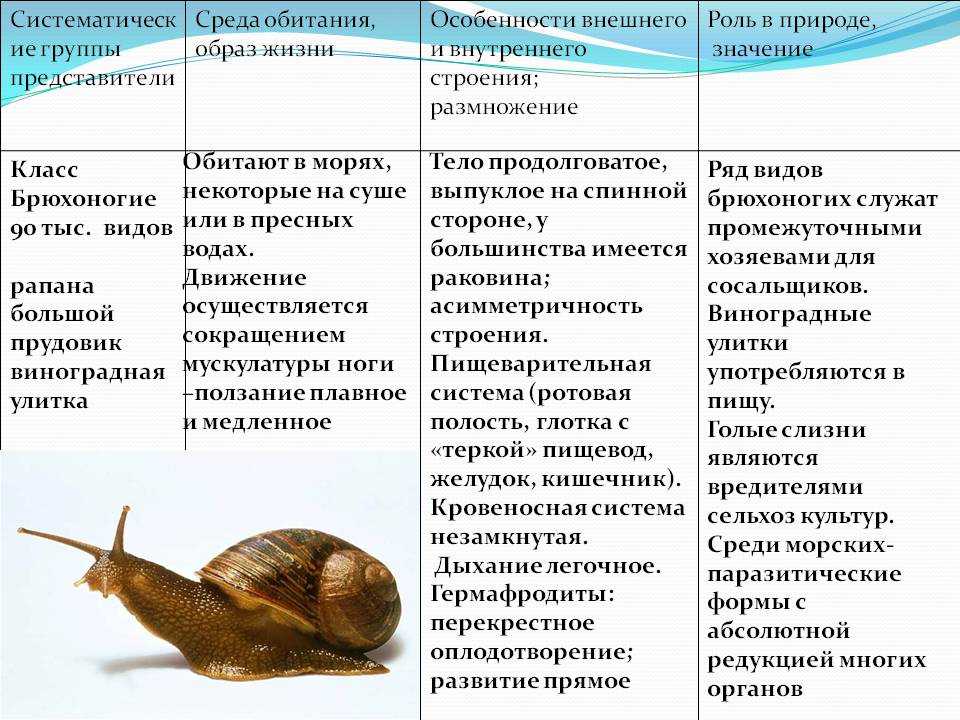

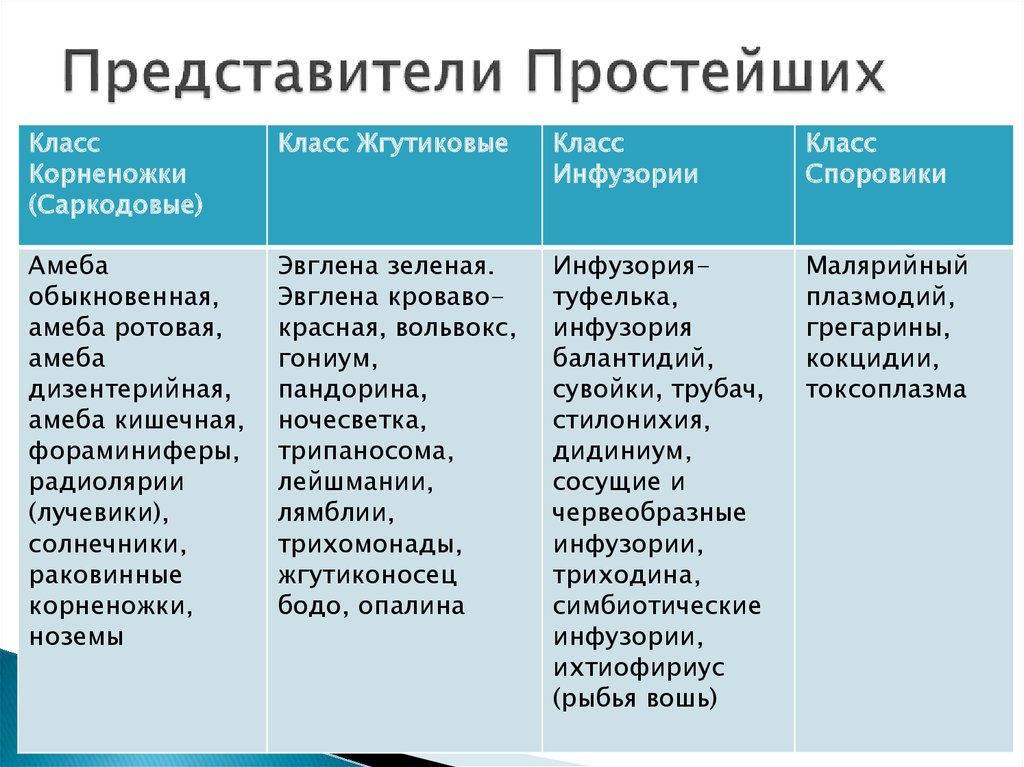

Тема: Простейшие

Урок: Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики

1. Введение

В прошлый раз мы с вами начали изучение зоологии. Как вы помните, важной вехой её развития стало изобретение Антони ван Левенгуком в XVII в. новой конструкции микроскопа. Микроскоп позволил ему рассмотреть одноклеточные организмы, и в 1676 г. Левенгук впервые описал простейших. Понятие «простейшие» или «протисты» впервые применено Геккелем в 1866 году для обозначения большой группы организмов, которые не относились ни к животным, ни к растениям. Сейчас простейшие выделены в отдельное царство, однако некоторые из них традиционно рассматриваются вместе с животными и растениями.

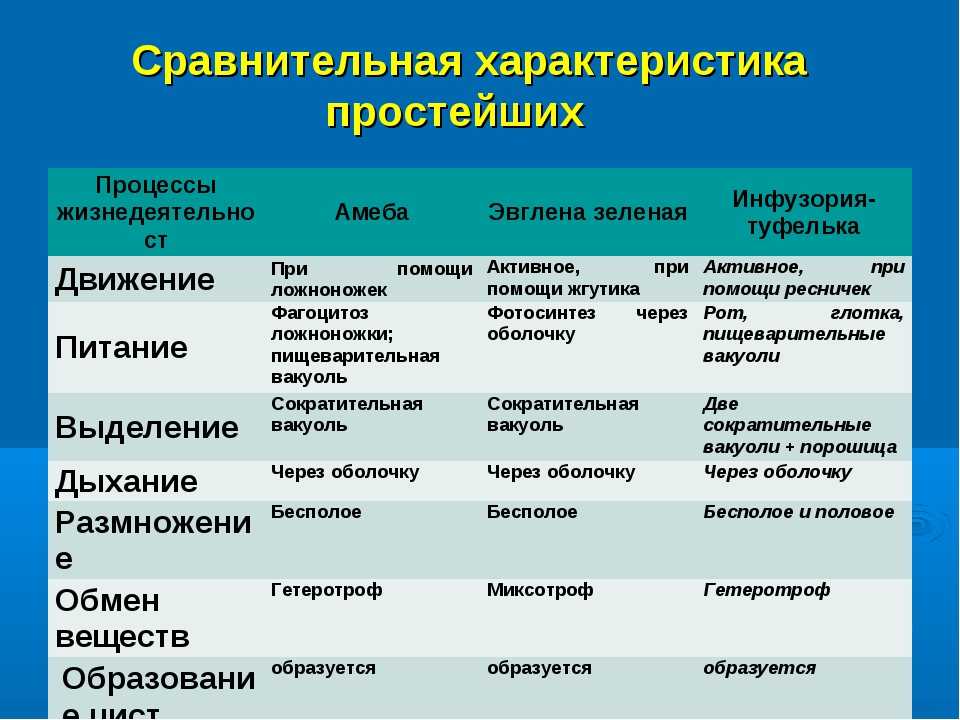

Простейшие. Общая характеристика

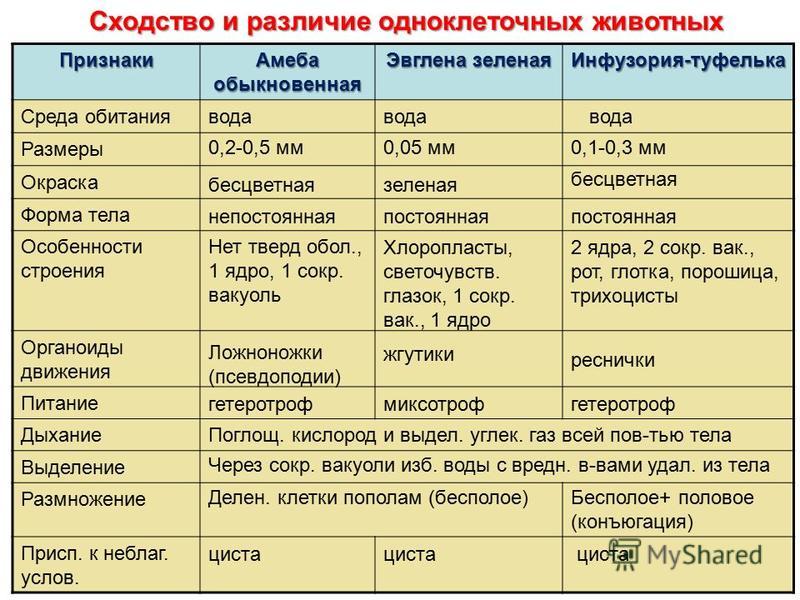

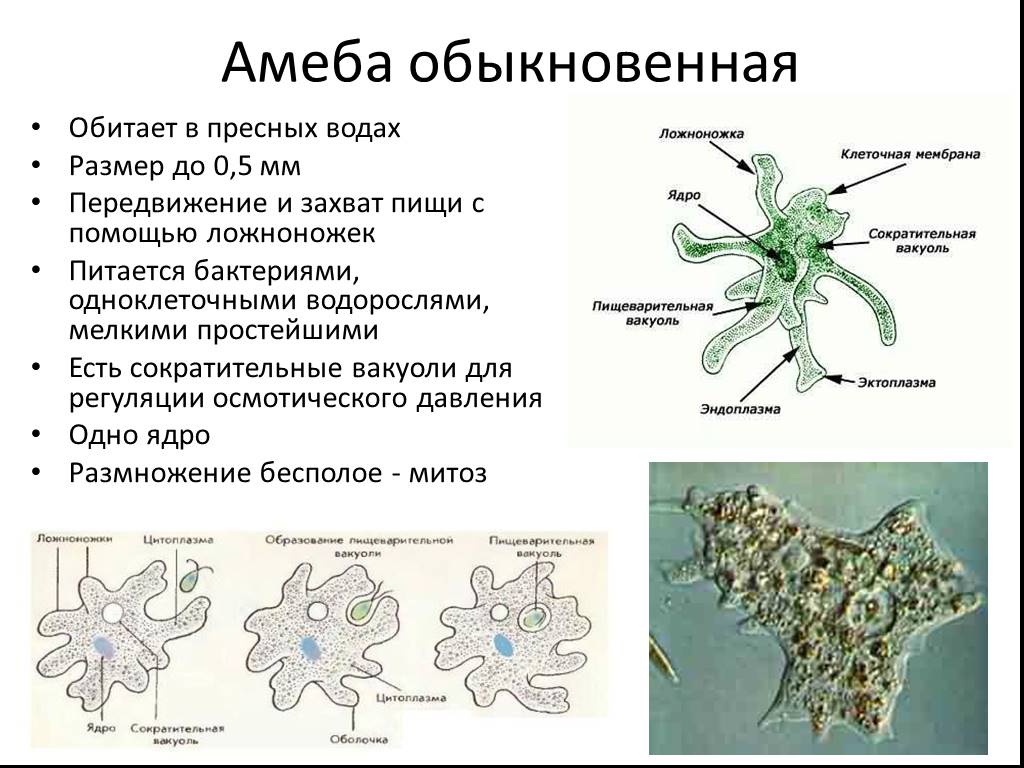

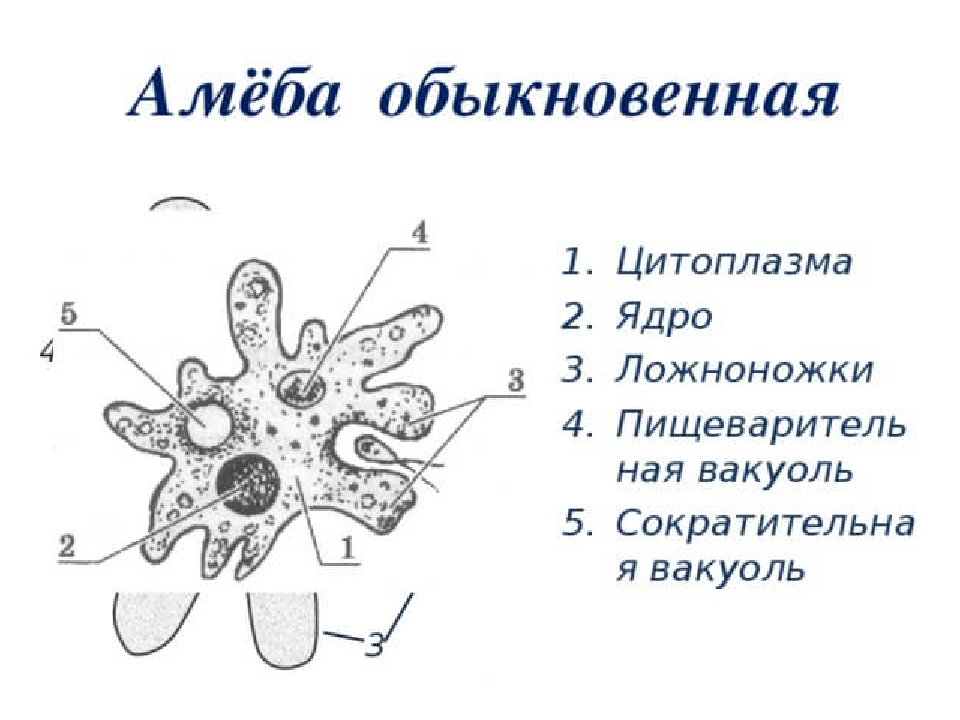

К простейшим относят организмы, состоящие из одной или нескольких клеток. Из нескольких сходных клеток состоят колониальные формы. Сложные многоклеточные структуры, тем более ткани, у них отсутствуют. От различных групп простейших произошли растения, животные и грибы. Клетка простейших типична для эукариот и состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Средние размеры простейших измеряются несколькими десятыми миллиметра. Самые мелкие простейшие – внутриклеточные паразиты – достигают всего 2–4 мкм, а длина самых крупных видов может достигать нескольких миллиметров. Ископаемые раковинные корненожки в диаметре достигали 5–6 см и более. Простейшие обитают в воде, влажной почве или в теле различных животных и человека. Они способны передвигаться с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек.

Из нескольких сходных клеток состоят колониальные формы. Сложные многоклеточные структуры, тем более ткани, у них отсутствуют. От различных групп простейших произошли растения, животные и грибы. Клетка простейших типична для эукариот и состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Средние размеры простейших измеряются несколькими десятыми миллиметра. Самые мелкие простейшие – внутриклеточные паразиты – достигают всего 2–4 мкм, а длина самых крупных видов может достигать нескольких миллиметров. Ископаемые раковинные корненожки в диаметре достигали 5–6 см и более. Простейшие обитают в воде, влажной почве или в теле различных животных и человека. Они способны передвигаться с помощью ложноножек, жгутиков или ресничек.

Образ жизни, значение

Питаются простейшие мельчайшими организмами и разлагающимися остатками, паразитические формы существуют засчет своих хозяев. Некоторые простейшие способны к фотосинтезу.

Газообмен и выделение у простейших осуществляется всей поверхностью тела. Удаление избытка воды происходит с помощью сократительных вакуолей. Размножаются простейшие бесполым и половым путями. При бесполом размножении делится сначала ядро, а затем цитоплазма. При половом размножении две равные или различные особи – мужская и женская –сливаются друг с другом, образуя зиготу. При неблагоприятных условиях простейшие способны образовывать цисты: их тело округляется и покрывается толстой оболочкой. В таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях простейшее освобождается от оболочки и начинает вести подвижный образ жизни. Среди простейших есть организмы, питающиеся только готовыми органическими соединениями и сочетающие животный и растительный типы питания. Роль простейших в жизни природы и человека весьма значительна. В водоёмах они питаются бактериями и гниющими органическими остатками, очищая воду, а также сами являются пищей для многих животных. Обитатели толщи воды океанов, отмирая, образуют на дне мощные отложения известковых и кремниевых пород, входящих в состав земной коры.

Удаление избытка воды происходит с помощью сократительных вакуолей. Размножаются простейшие бесполым и половым путями. При бесполом размножении делится сначала ядро, а затем цитоплазма. При половом размножении две равные или различные особи – мужская и женская –сливаются друг с другом, образуя зиготу. При неблагоприятных условиях простейшие способны образовывать цисты: их тело округляется и покрывается толстой оболочкой. В таком состоянии они могут находиться долгое время. При благоприятных условиях простейшее освобождается от оболочки и начинает вести подвижный образ жизни. Среди простейших есть организмы, питающиеся только готовыми органическими соединениями и сочетающие животный и растительный типы питания. Роль простейших в жизни природы и человека весьма значительна. В водоёмах они питаются бактериями и гниющими органическими остатками, очищая воду, а также сами являются пищей для многих животных. Обитатели толщи воды океанов, отмирая, образуют на дне мощные отложения известковых и кремниевых пород, входящих в состав земной коры. Мел, например, состоит на 90–98% из панцирей простейших. Сейчас простейших известно около 70 тыс., ежегодно ученые открывают новые виды. Они подразделяются на множество систематических групп, система простейших всё ещё не ясна. Мы рассмотрим лишь несколько из них.

Мел, например, состоит на 90–98% из панцирей простейших. Сейчас простейших известно около 70 тыс., ежегодно ученые открывают новые виды. Они подразделяются на множество систематических групп, система простейших всё ещё не ясна. Мы рассмотрим лишь несколько из них.

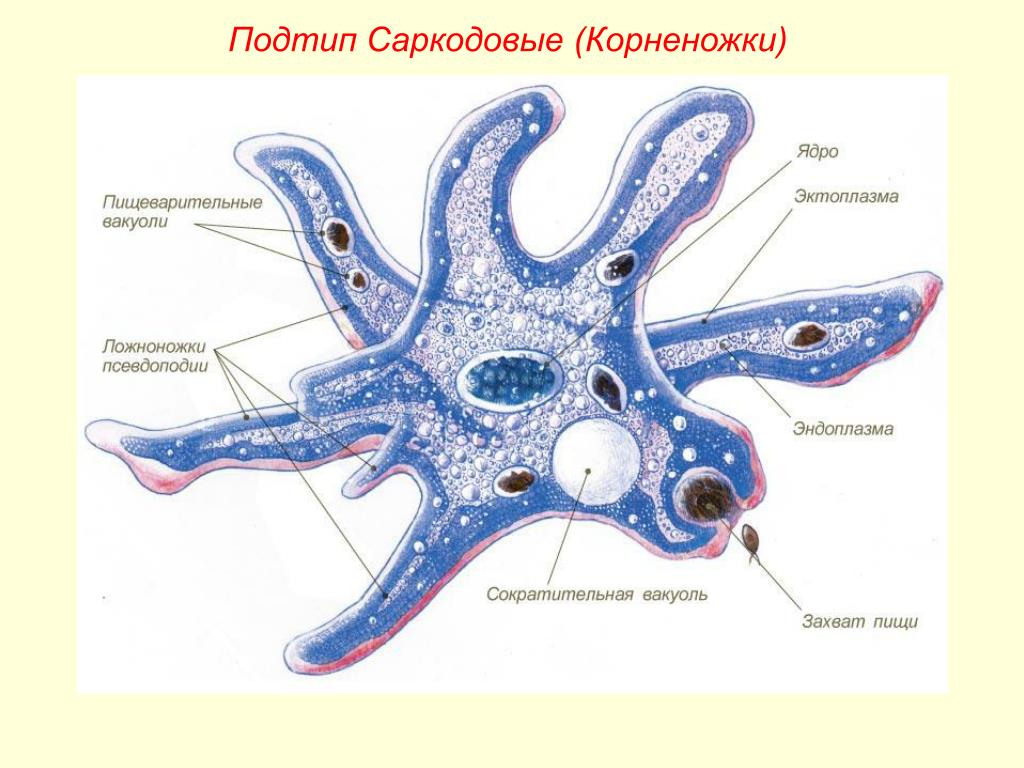

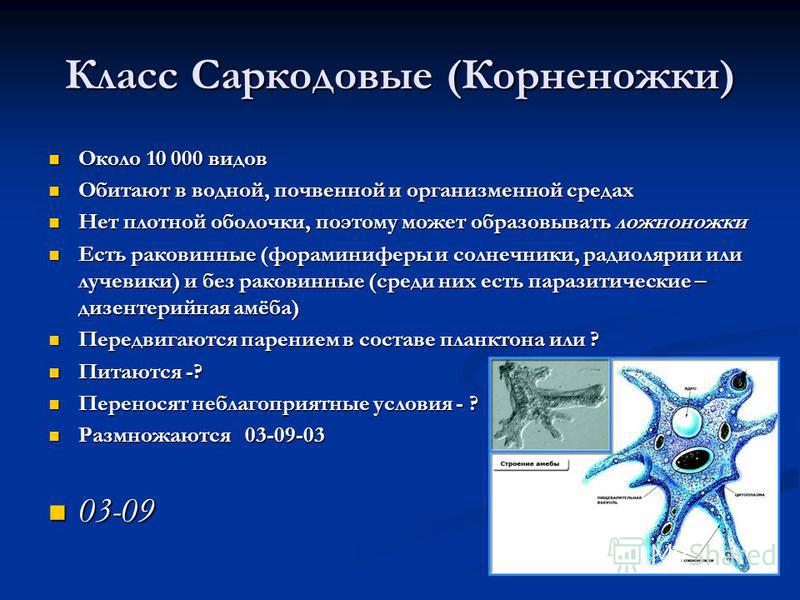

Корненожки

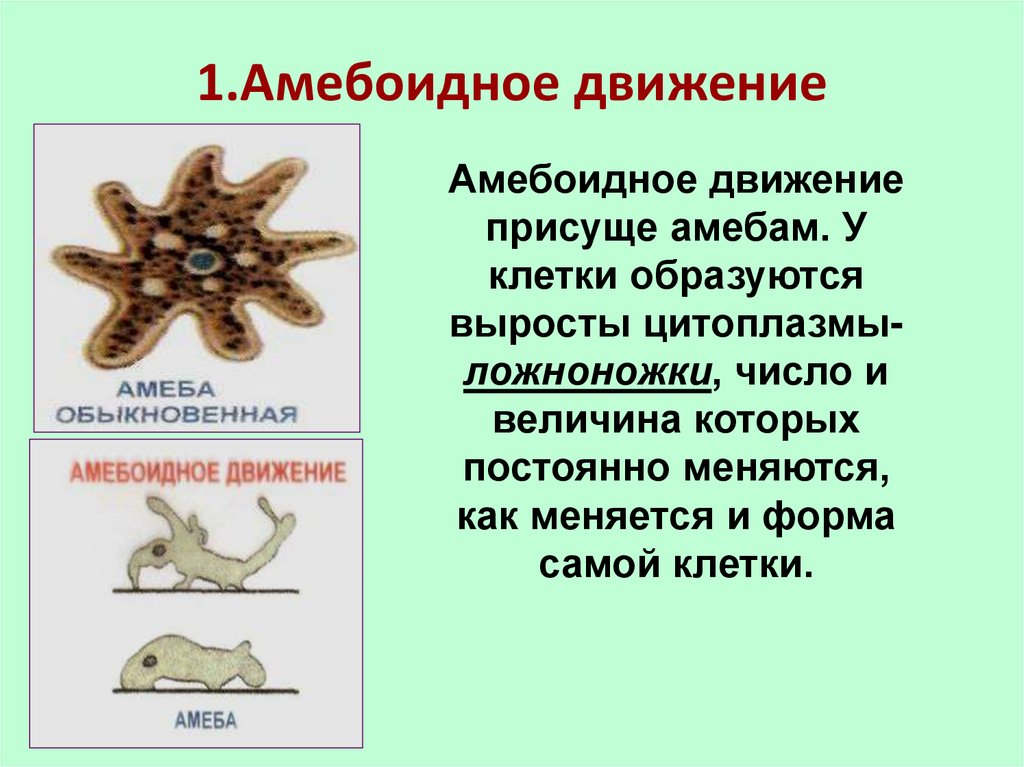

Это одноклеточные организмы, передвигающиеся с помощью ложноножек – временных выростов цитоплазмы различной формы. Корненожки обитают в морской и пресной воде, почве, других организмах. Есть корненожки, тело которых покрыто известковой раковиной. Среди них наиболее известны фораминиферы, обитающие в водах Мирового океана во всех широтах и на всех глубинах (Рис. 1).

Рис. 1. Раковинка фораминиферы (Источник)

Внутренняя полость их раковинки сообщается с окружающей средой через многочисленные поры, а также через отверстие в раковине – устье. Через него и поры в стенках раковинок выдаются наружу тончайшие ветвящиеся и соединяющиеся между собой ложноножки, которые служат для движения и захвата пищи. Фораминиферы – бентосные, реже планктонные организмы. По хорошо сохранившимся раковинкам ученые определили уже более 30 тыс. ископаемых видов, а также около 4 тыс. видов, обитающих в океанах сейчас. Ископаемые фораминиферы служат для определения возраста отложений. Из паразитических корненожек наиболее известна дизентерийная амеба – паразит человека, вызывающий кишечное заболевание.

Фораминиферы – бентосные, реже планктонные организмы. По хорошо сохранившимся раковинкам ученые определили уже более 30 тыс. ископаемых видов, а также около 4 тыс. видов, обитающих в океанах сейчас. Ископаемые фораминиферы служат для определения возраста отложений. Из паразитических корненожек наиболее известна дизентерийная амеба – паразит человека, вызывающий кишечное заболевание.

Радиолярии

Радиолярии – одноклеточные, реже колониальные, свободноживущие простейшие, имеющие внутренний минеральный скелет, иногда удивительно красивый (Рис. 2). Его причудливые выросты значительно увеличивают площадь поверхности тела радиолярий, что способствует их передвижению в толще воды. Радиолярии распространены преимущественно в теплых морях. У многих радиолярий в цитоплазме встречаются автотрофные симбионты.

Рис. 2. Скелет радиолярии (Источник)

Солнечники

Солнечники – одна из самых малочисленных групп простейших (Рис. 3). В ней всего несколько десятков видов, обитающих в пресных водах. Солнечники имеют достаточно крупный размер – до 1 мм. Их легко заметить в канавах как крошечные шарики, парящие у дна. Тело солнечников лишено минерального скелета. Многие солнечники свободноплавающие, но есть и прикрепленные особи. Солнечники – пассивные хищники. Они питаются бактериями, другими простейшими и даже мелкими беспозвоночными.

3). В ней всего несколько десятков видов, обитающих в пресных водах. Солнечники имеют достаточно крупный размер – до 1 мм. Их легко заметить в канавах как крошечные шарики, парящие у дна. Тело солнечников лишено минерального скелета. Многие солнечники свободноплавающие, но есть и прикрепленные особи. Солнечники – пассивные хищники. Они питаются бактериями, другими простейшими и даже мелкими беспозвоночными.

Рис. 3. Солнечник

Споровики

Споровики – это одноклеточные организмы, ведущие исключительно паразитический образ жизни. Обитают споровики в органах пищеварения, выделения, размножения и в крови животных и человека. В жизненном цикле происходит чередование бесполого и полового размножения. Известно более 3900 видов споровиков, в том числе малярийный плазмодий, токсоплазмы и кокцидии. Из названия ясно, что малярийный плазмодий является возбудителем малярии. Кокцидии наносят большой вред сельскому хозяйству, вызывая массовую гибель, например, кроликов. Известно около двухсот видов плазмодиев, из них, по меньшей мере, десять паразитируют на человеке. Прочие виды паразитируют на других позвоночных – обезьянах, грызунах, птицах и пресмыкающихся. В жизненном цикле плазмодиев два хозяина: позвоночное и комар (Рис. 4).

Известно около двухсот видов плазмодиев, из них, по меньшей мере, десять паразитируют на человеке. Прочие виды паразитируют на других позвоночных – обезьянах, грызунах, птицах и пресмыкающихся. В жизненном цикле плазмодиев два хозяина: позвоночное и комар (Рис. 4).

Рис. 4. Жизненный цикл малярийного плазмодия (Источник)

В паразитологии окончательным, или основным, хозяином считается тот, в котором происходит половое размножение паразита. Как ни странно, для малярийного плазмодия – это комар. С конца 19 века люди начали активно бороться с переносчиками болезни, поэтому теперь от малярии умирает значительно меньше людей, чем раньше. Тем не менее, очаги малярии существуют до сих пор. Основные хозяева токсоплазм – представители семейства кошачьих. В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и люди. Токсоплазмоз обычно протекает у человека легко. Однако для человека с пониженным иммунитетом эта болезнь может иметь серьёзные последствия, вплоть до смерти. Человек может заразиться, поедая немытые овощи или плохо прожаренное мясо.

Человек может заразиться, поедая немытые овощи или плохо прожаренное мясо.

Список литературы

1. Акимушкин И. И. Мир животных. Беспозвоночные. Ископаемые животные. – М.: «Мысль», 1992

2. Жизнь Животных. Т. 1. / Под ред. Полянского Ю. И. – М.: «Просвещение», 1987

3. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011

4. Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс. – М.: Дрофа, 2009

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

1. Академик (Источник).

2. Проект «Вся биология» (Источник).

3. Академик (Источник).

4. Академик (Источник).

5. Академик (Источник).

Смотрите английскую Википедию, изучайте зоологию и английский язык одновременно!

6. Англ. Википедия (Источник).

7. Англ. Википедия (Источник).

8. Англ. Википедия (Источник).

Домашнее задание

Каким образом можно доказать, что животные и растения произошли от простейших?

Среди каких рассмотренных сегодня групп имеются паразитические представители? Можете ли вы вспомнить какие-нибудь виды?

Какого хозяина паразитологи называют окончательным? Кто является окончательным хозяином малярийного плазмодия?

Страница не найдена (ошибка 404)

- Родителям и ученикам

- Полезная информация

- Правила приема, перевода, отчисления

- Обеспечение учащегося учебниками

- Целевое обучение

- Детям с ограниченными возможностями здоровья

- Информационная безопасность

- Все материалы

- Проект «Пушкинская карта»

- Дистанционное обучение

- Разговоры о важном

- Мероприятия

- Платные образовательные услуги

- Новости

- Каникулы

- Секции и кружки

- Олимпиады и конференции

- Стипендии и меры поддержки обучающихся

- Услуги и сервисы

- Полезная информация

- Наша школа

- О школе

- Администрация

- Педагогический состав

- Профильные направления

- Социально-экономический профиль

- Технологический профиль

- Естественно-научный профиль

- Наши классы

- Достижения и победы

- Доска почета

- Педагогам и сотрудникам

- Электронный журнал

- Образовательные ресурсы

- Аттестация педагогических работников

- Повышение квалификации

- Профсоюзная организация

- Вакансии

- Воспитательная работа

- Самоуправление

- Безопасность на дорогах и ЖД

- Функциональная грамотность

- Креативное мышление

- Глобальные компетенции

- Читательская грамотность

- Естественнонаучная грамотность

- Математическая грамотность

- Финансовая грамотность

- Независимая оценка качества образования

- Независимая оценка качества условий образовательной деятельности

- Независимая оценка качества подготовки обучающихся

- Расписание

- Контакты

- Вопросы и ответы

Тайная жизнь геофитов – Музей науки Флориды

Растения могут показаться одними из самых пассивных существ в природе, но некоторые из них имеют право голоса в том, как они живут и даже где они живут.

Коди Ховард, доктор философии. кандидат в лабораторию Cellinese в Музее естественной истории Флориды, идет по горячим следам геофитов, растений с подземными хранилищами, такими как клубни и луковицы. Геофиты используют эти органы в качестве хранилищ предметов первой необходимости, таких как углеводы и вода, и их можно найти на дереве жизни — почти во всех продуктовых магазинах и питомниках.

«Иногда люди не осознают, что мы регулярно вступаем в контакт с определенными геофитами, — сказал Ховард. «Это то, что мы можем найти повсюду, например, картофель, лилии, лук и таро».

Геофиты процветают в средах обитания с короткими интенсивными периодами роста, таких как альпийские и засушливые ландшафты. Благодаря встроенному охладителю пищевых ресурсов некоторые геофиты могут расти полностью под землей, даже если большинство людей считает, что они давно исчезли. Для некоторых геофитов этот период покоя — вариант зимней спячки растений — больше, чем время для отдыха и расслабления. Это критический период клеточного деления для растения.

Это критический период клеточного деления для растения.

— Их подземные ресурсы на самом деле подпитывают рост, пока завод остается под землей, — сказал Ховард. «Таким образом, растение готово быстро раскрыть свои листья, как только условия будут подходящими».

Клубни, такие как картофель, являются одними из самых известных геофитов. Подобно корневищам и клубнелуковицам, клубни имеют твердую внутреннюю часть, но вместо узлов у них есть «глазки», из которых берут начало корни и побеги.

Луковицы уникальны среди геофитов тем, что имеют слои видоизмененных листьев, используемых для хранения пищевых продуктов. Лук, тюльпаны и лилии — одни из самых известных примеров луковиц.

Цель геофита — разбить поверхность почвы, не затрачивая слишком много энергии. Иногда это означает перемещение в совершенно новое положение в почве.

«Часто первая мысль человека о растении заключается в том, что оно не может двигаться или ведет малоподвижный образ жизни, — сказал Говард. «С некоторыми геофитами дело обстоит иначе».

«С некоторыми геофитами дело обстоит иначе».

Специализированные корни, называемые сократительными корнями, могут сжиматься и набухать, чтобы растение двигалось. Эта стратегия особенно хорошо работает в первые годы жизни растения, когда оно маленькое и меньше сопротивляется почве. В других случаях растение создает туннель, по которому оно может направить почку, часть растения, ответственную за большую часть клеточного деления.

Зачем геофиту нужно двигаться? Часто это делается для того, чтобы избежать беспокойства. Например, если окружающая почва смыта или перемещена животным, изменение положения может поместить почку в оптимальное положение для роста, защитив ее от низких или палящих температур. Некоторые геофиты могут годами пробираться сквозь почву, их подземные органы крутятся и крутятся в течение вегетационного периода в поисках подходящего места.

Имбирь, бамбук и ирисы являются геофитами с подземными стеблями, известными как корневища. Корневища растут горизонтально в почве и имеют узлы, из которых могут расти листья.

В отличие от луковиц, клубнелуковицы имеют твердую внутреннюю часть. Этот интерьер на самом деле является версией стебля клубнелуковицы. Крокусы и гладиолусы — распространенные примеры растений с клубнелуковицами.

Это явление привлекло внимание немецкого ботаника Норберта Пютца, исследователя Аахенского института биологии. В своих исследованиях — первых в своем роде — Пютц разработал подробные иллюстрации и фотографии, которые показали скрытые движения различных геофитов с течением времени.

Пютц смог пролить свет на фактические механизмы усадки и набухания корней, в результате чего возникает тянущая сила, которая ослабляет подземную структуру глубже в почву. Он оценил, какие стратегии были наиболее эффективными, измерив расстояние, пройденное под землей различными геофитами, такими как родственные моркови, лилейники и ирисы, и был одним из первых, кто объяснил, как это движение повлияло на рост растений.

Он обнаружил, например, что многие сеянцы геофитных однодольных растений (например, лук, таро или лилии) могут втягивать свои подземные органы почти на 4 дюйма в почву. Он также обнаружил, что меньшим органам легче достигать большей глубины, поскольку они могут сильнее скручиваться. Эта информация полезна для отслеживания форм геофитов и их функций, а также общего биоразнообразия растений.

Он также обнаружил, что меньшим органам легче достигать большей глубины, поскольку они могут сильнее скручиваться. Эта информация полезна для отслеживания форм геофитов и их функций, а также общего биоразнообразия растений.

Теперь исследователи получают еще более четкое представление о том, как передвигаются геофиты.

Зеленые точки на этой КТ-сканированной луковице представляют собой кристаллы шва, игольчатые структуры, которые помогают удерживать животных от поедания растения.Флоридский музей, изображение Коди Ховарда

Компьютерная томография, неразрушающая технология, которая может выявить внутреннюю работу организма, предлагает ученым способ изучения живых структур растений. Теперь ботаники могут изучать перемещение геофитов в течение вегетационного периода и фиксировать изменения глубины почвы, физических характеристик и колебания запасов ресурсов — части жизненного цикла геофитов, которые нельзя увидеть иначе.

«С помощью этой технологии мы теперь можем легко определить не только скрытое перемещение геофитов, но также зафиксировать и количественно оценить дополнительные структурные изменения, происходящие во время этих перемещений», — сказал Ховард. «Можно многое рассказать об эволюционных силах и силах развития, сформировавших это удивительное подземное разнообразие, которое мы видим сегодня… когда они решают проявить себя».

«Можно многое рассказать об эволюционных силах и силах развития, сформировавших это удивительное подземное разнообразие, которое мы видим сегодня… когда они решают проявить себя».

Отметьте #WorldGeophyteDay 30 июня, опубликовав сообщение о своем любимом геофите в социальных сетях.

Источник: Коди Койоти Ховард, [email protected]

- Узнайте больше о работе Пютца.

Как передвигаются растения

Недавно выглянув из кухонного окна, я заметил наперстянку (Digitalis purpurea) с высоким цветоносом. Наблюдая за его развитием, я заметил, что в течение дня он двигался с довольно сильным изгибом. Я откопал свои учебники по ботанике и вспомнил, что растения могут двигаться по-разному. В то время как мы обычно думаем, что растения укоренены в определенном месте, они кажутся скрытно изобретательными в своей способности передвигаться!

Растения реагируют на свет. Я думаю, именно это и делала моя наперстянка, двигаясь сначала к утреннему, а затем к вечернему солнечному свету. Это движение называется фототропизмом. Специализированные гормональные клетки, известные как ауксины, контролируют рост, стимулируя удлинение клеток. Хорошо известно, что фототропное изгибание стеблей и корней происходит в результате того, что клетки на одной стороне удлиняются быстрее, чем клетки на другой стороне. Это заставляет растение изгибаться и направлять свой рост либо в сторону доступного солнечного света (положительный фототропизм), либо в сторону от него (отрицательный фототропизм).

Это движение называется фототропизмом. Специализированные гормональные клетки, известные как ауксины, контролируют рост, стимулируя удлинение клеток. Хорошо известно, что фототропное изгибание стеблей и корней происходит в результате того, что клетки на одной стороне удлиняются быстрее, чем клетки на другой стороне. Это заставляет растение изгибаться и направлять свой рост либо в сторону доступного солнечного света (положительный фототропизм), либо в сторону от него (отрицательный фототропизм).

Растения также двигаются в ответ на прикосновение или внешний раздражитель. Дерево мимоза ( Albizia julibrissin ) и комнатное растение кислица ( Oxalis regnellii и Oxalis triangularis ) складывают листья при прикосновении или потревожении. Этот тип движения называется настик (от греческого слова, означающего , нажать ). Возможно, наиболее знакомая реакция на прикосновение — это мухоловка Венеры ( Dionaea muscipula ), которая захлопывается, когда насекомое касается двух чувствительных волосков мухоловки. Другие, более мягкие движения происходят у некоторых цветов, например, когда мох поднимается 9.0073 (Portulaca grandiflora) закрывает лепестки на ночь.

Другие, более мягкие движения происходят у некоторых цветов, например, когда мох поднимается 9.0073 (Portulaca grandiflora) закрывает лепестки на ночь.

Любой, кто видел ипомею, обвивающую опору, наблюдал тигмотропизм в действии. Эта реакция возникает после «силового контакта», при котором направление усика изгибается к жесткой поверхности, с которой он контактировал. Затем усик обвивается вокруг этой поверхности. На клеточном уровне сочетание удлинения клеток и изменений клеточного давления отвечает за рост вдоль или вокруг твердого объекта. Некоторые усики начинают изгибаться менее чем через минуту после контактного раздражителя. Выпячивания клеточной мембраны передают сигнал, на который быстро воздействует какой-то неизвестный механизм. Интервальная съемка показала, что усики даже колеблются, как будто в поисках опоры.

Менее знакомые движения являются результатом реакции растения на:

- температуру — термотропизм

- химические вещества — хемотропизм

- гравитация — геотропизм или гравитропизм

- вода — гидротропизм

Термотропизм , Реакция растения на температуру можно увидеть зимой, когда листья рододендронов ( Rhododendron spp. ) скручиваются вниз в очень холодную погоду. Считается, что это движение предотвращает потерю воды через клетки устьиц на нижней стороне листьев.

) скручиваются вниз в очень холодную погоду. Считается, что это движение предотвращает потерю воды через клетки устьиц на нижней стороне листьев.

Растение не может обнаружить воду на расстоянии. Но если рядом обнаруживается вода, растение использует гидротропизм, чтобы направить свой рост корней к этой воде. Некоторые виды деревьев имеют негативную репутацию, потому что их корни проникают в водопроводные и канализационные системы, но они просто максимально используют близлежащие источники воды. Растения также реагируют на воду быстрым ростом, когда она присутствует, и замедлением роста, когда ее нет.

Корни проявляют химическую реакцию , хемотропизм , за счет концентрации их роста в областях с более высокой концентрацией питательных веществ. Некоторые из них чувствительны к химическим соединениям, которые указывают на присутствие полезных и/или вредных бактерий, грибков или даже других растений.

Некоторые растения перемещают свои семена.