Общая характеристика простейших (Protozoa)

Обзор строения простейших

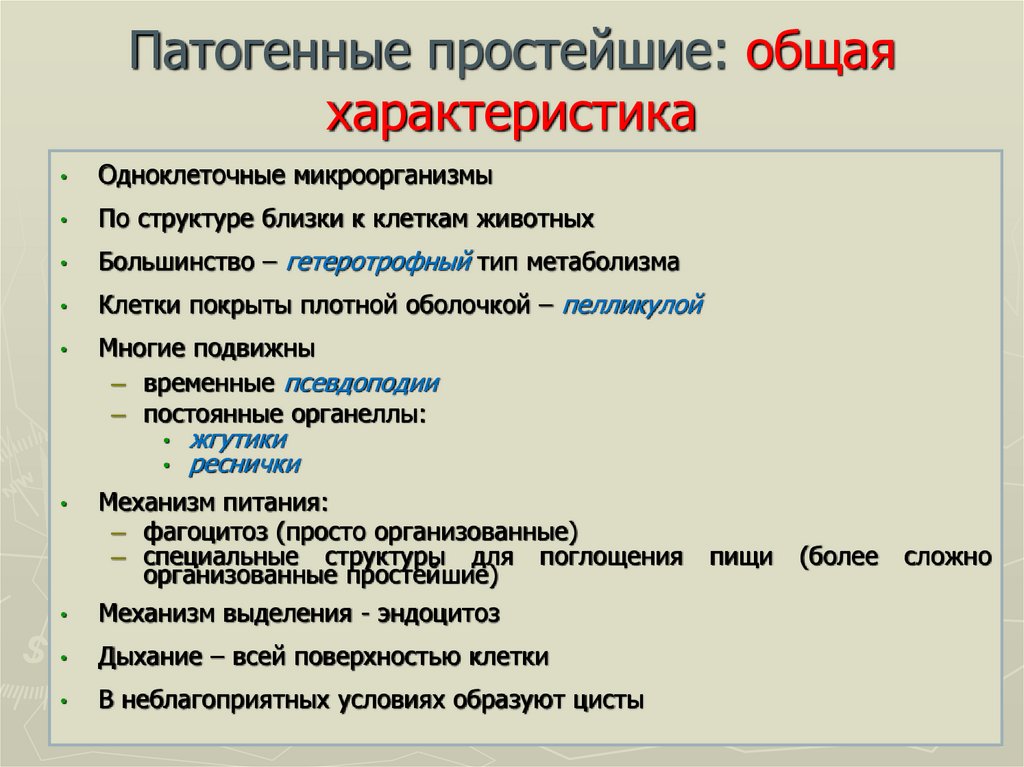

Этот тип представлен одноклеточными организмами, тело которых состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Клетка простейшего — это самостоятельная особь, проявляющая все основные свойства живой материи. Она выполняет функции всего организма, тогда как клетки многоклеточных составляют лишь часть организма, каждая клетка зависит от многих других.

Принято считать, что одноклеточные существа более примитивны, нежели многоклеточные. Однако, поскольку все тело одноклеточных по определению состоит из одной клетки, эта клетка должна уметь делать все: и питаться, и двигаться, и нападать, и спасаться от врагов, и переживать неблагоприятные условия среды, и размножаться, и избавляться от продуктов обмена, и защищаться от высыхания и от чрезмерного проникновения воды внутрь клетки.

Многоклеточный организм тоже все это умеет, но каждая его клетка, взятая в отдельности, хорошо умеет делать только что-нибудь одно. В этом смысле клетка простейшего — отнюдь не примитивнее клетки многоклеточного организма.

В этом смысле клетка простейшего — отнюдь не примитивнее клетки многоклеточного организма.

Большинство представителей класса имеет микроскопические размеры — 3—150 мкм. Только наиболее крупные представители вида (раковинные корненожки) достигают 2—3 см в диаметре.

Известно около 100 000. видов простейших. Среда их обитания — вода, почва, организм хозяина (для паразитических форм).

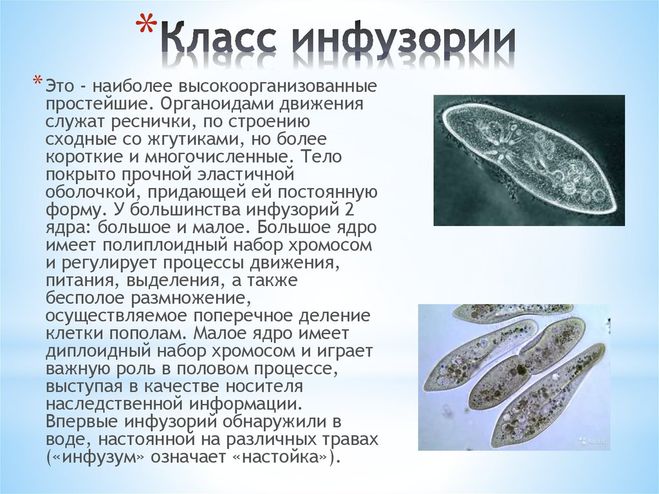

Строение тела простейшего типично для эукариотической клетки. Имеются органеллы общего (митохондрии, рибосомы, клеточный центр, ЭПС и др.) и специального назначения. К последним относятся органы движения: ложноножки, или псевдоподии (временные выросты цитоплазмы), жгутики, реснички, пищеварительные и сократительные вакуоли. Органоиды общего значения присущи всем эукариотическим клеткам.

Органоиды пищеварения — пищеварительные вакуоли с пищеварительными ферментами (сходны по происхождению с лизосомами). Питание происходит путем пино- или фагоцитоза. Непереваренные остатки выбрасываются наружу. Некоторые простейшие имеют хлоропласты и питаются за счет фотосинтеза.

Некоторые простейшие имеют хлоропласты и питаются за счет фотосинтеза.

Пресноводные простейшие имеют органы осморегуляции — сократительные вакуоли, которые периодически выделяют во внешнюю среду излишки жидкости и продукты диссимиляции.

Большинство простейших имеет одно ядро, но есть представители с несколькими ядрами. Ядра некоторых простейших характеризуются полиплоидностью.

Цитоплазма неоднородна. Она подразделяется на более светлый и гомогенный наружный слой, или эктоплазму, и зернистый внутренний слой, или эндоплазму. Наружные покровы представлены либо цитоплазматической мембраной (у амебы), либо пелликулой (у эвглены). Фораминиферы и солнечники, обитатели моря, имеют минеральную, или органическую, раковину.

Особенности жизнедеятельности простейших

Подавляющее большинство простейших — гетеротрофы. Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Их пищей могут служить бактерии, детрит, соки и кровь организма хозяина (для паразитов). Непереваренные остатки удаляются через порошицу (специальное, постоянно существующее отверстие (у инфузорий)) или через любое место клетки (у амебы). Через сократительные вакуоли осуществляется осмотическая регуляция, удаляются продукты обмена.

Дыхание, т. е. газообмен, происходит через всю поверхность клетки.

Раздражимость представлена таксисами (двигательными реакциями). Встречаются фототаксис, хемотаксис и др.

Размножение простейших

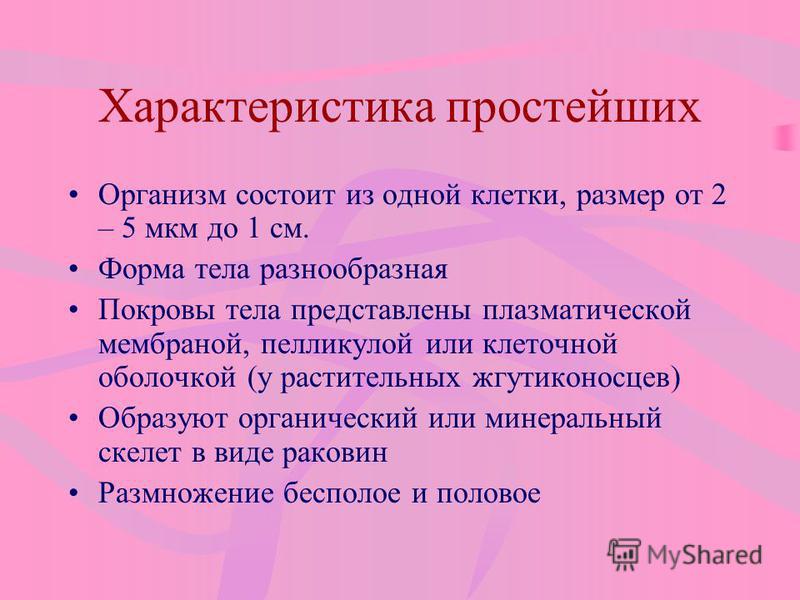

Бесполое — митозом ядра и делением клетки надвое (у амебы, эвглены, инфузории), а также путем шизогонии — многократного деления (у споровиков).

Половое — копуляция. Клетка простейшего становится функциональной гаметой; в результате слияния гамет образуется зигота.

Для инфузорий характерен половой процесс — конъюгация. Он заключается в том, что клетки обмениваются генетической информацией, но увеличения числа особей не происходит.

Многие простейшие способны существовать в двух формах — трофозоита (вегетативной формы, способной к активному питанию и передвижению) и цисты, которая образуется при неблагоприятных условиях. Клетка обездвиживается, обезвоживается, покрывается плотной оболочкой, обмен веществ резко замедляется. В такой форме простейшие легко переносятся на большие расстояния животными, ветром и расселяются. При попадании в благоприятные условия обитания происходит эксцистирование, клетка начинает функционировать в состоянии трофозоита. Таким образом, инцистирование не является способом размножения, но помогает клетке переживать неблагоприятные условия среды.

Для многих представителей типа Protozoa характерно наличие жизненного цикла, состоящего в закономерном чередовании жизненных форм. Как правило, происходит смена поколений с бесполым и половым размножением. Образование цисты не является частью закономерного жизненного цикла.

Время генерации для простейших составляет 6—24 ч. Это означает, что, попав в организм хозяина, клетки начинают размножаться по экспоненте и теоретически могут привести его к гибели. Однако этого не происходит, так как вступают в силу защитные механизмы организма хозяина.

Заболевания, вызываемые простейшими, называются прото-зойными. Раздел медицинской паразитологии, изучающий эти заболевания и их возбудителей, носит название протозоологии.

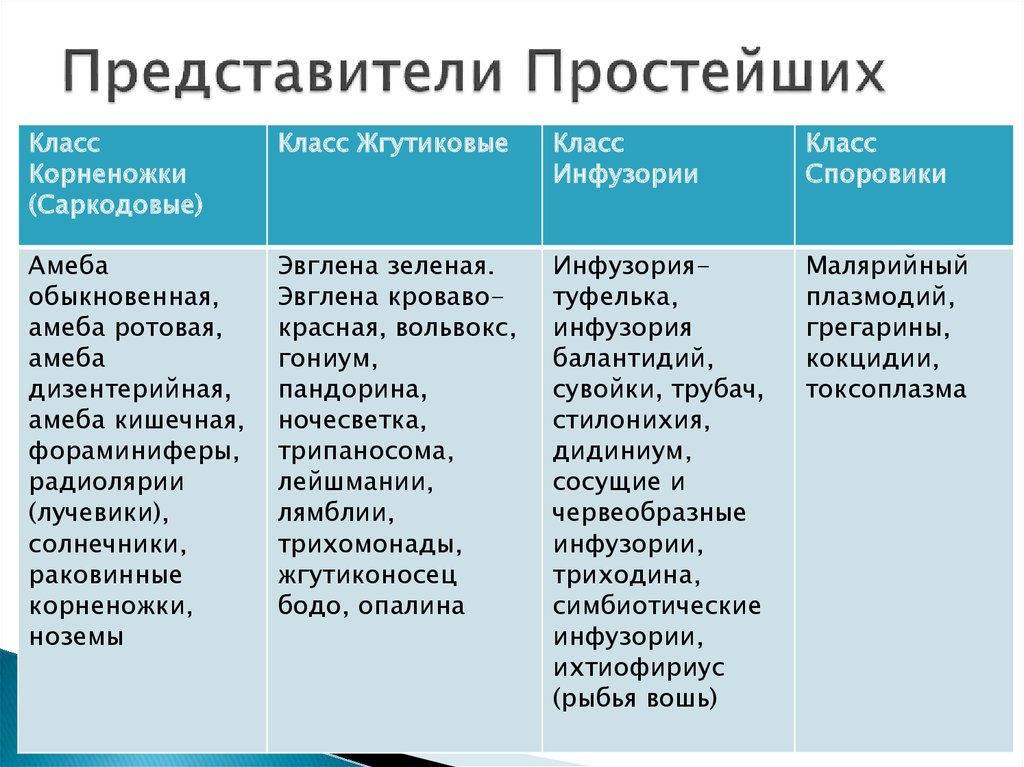

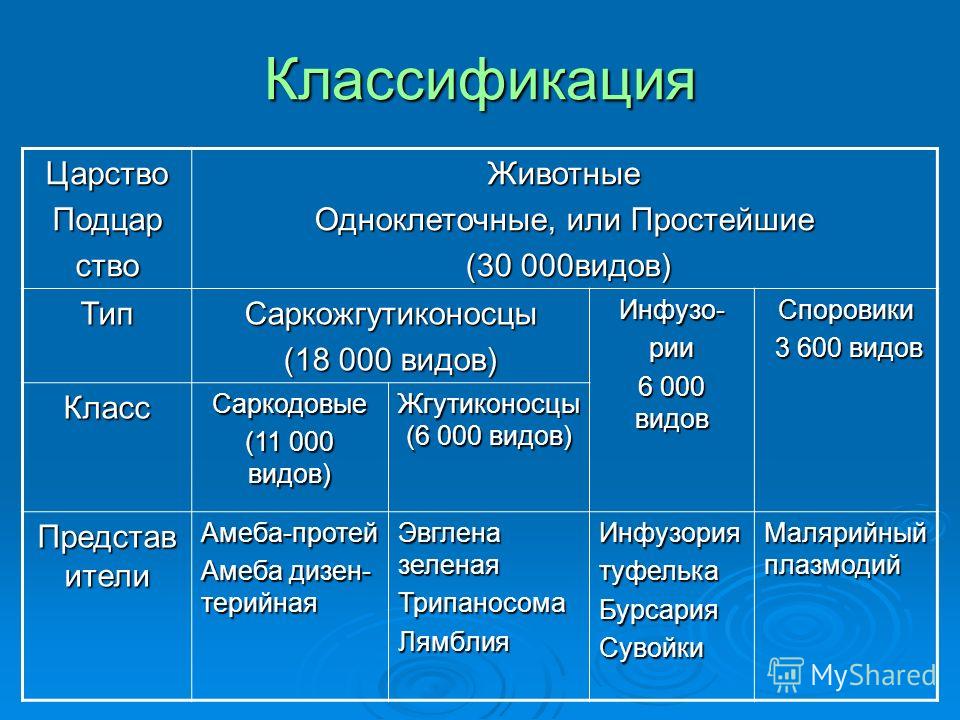

Медицинское значение имеют представители простейших, относящиеся к классам саркодовые, жгутиковые, инфузории и споровики.

Источник: Н. С. Курбатова, Е. А. Козлова «Конспект лекций по общей биологии»

Общая характеристика простейших

Царство животные

Подцарство одноклеточные (простейшие)

Подцарство многоклеточные

Все эти живые организмы по типу питания гетеротрофы

Систематика

Империя Клеточные

н/царство эукариоты

н/царство прокариоты

царство

царство

царство

бактерии

грибы

растения

царство

животные

п/царство

п/царство

простейшие

многоклеточные Metazoa

Protozoa

Тема : Подцарство простейшие( Protozoa ).

Словарь

Протозоология – наука изучающая простейших.

В настоящее время известно около 70тыс. видов

Одноклеточные животные были обнаружены в 1675 году, благодаря исследованиям голландского ученого Антони ван Левенгука.

Общие признаки

- Одноклеточные, микроскопические животные , размер от 2 – 5 мкм до 1 см.

- Некоторые являются колониальными организмами(вольвокс).

3. Форма тела разнообразная, у многих непостоянная.

4.Среды обитания: морские и пресные водоемы, почва, организмы растений, животных и человека.

Общие признаки

5. У некоторых имеется раковинка.

Систематика

Эрнст Геккель

Понятие «Простейшие» или «Протисты» впервые применено Геккелем в 1866 году для обозначения большой группы организмов которые не относились ни к животным, ни к растениям

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы Класс Саркодовые

- Около 11 тыс.

видов

видов - В морских и пресных водоемах, влажной почве, в органах человека и животных.

- Ведут как свободноживущий, так и паразитический образ жизни

- Амеба протей, дизентерийная амеба, фораминиферы, радиолярии, арцелла, диффлюгия

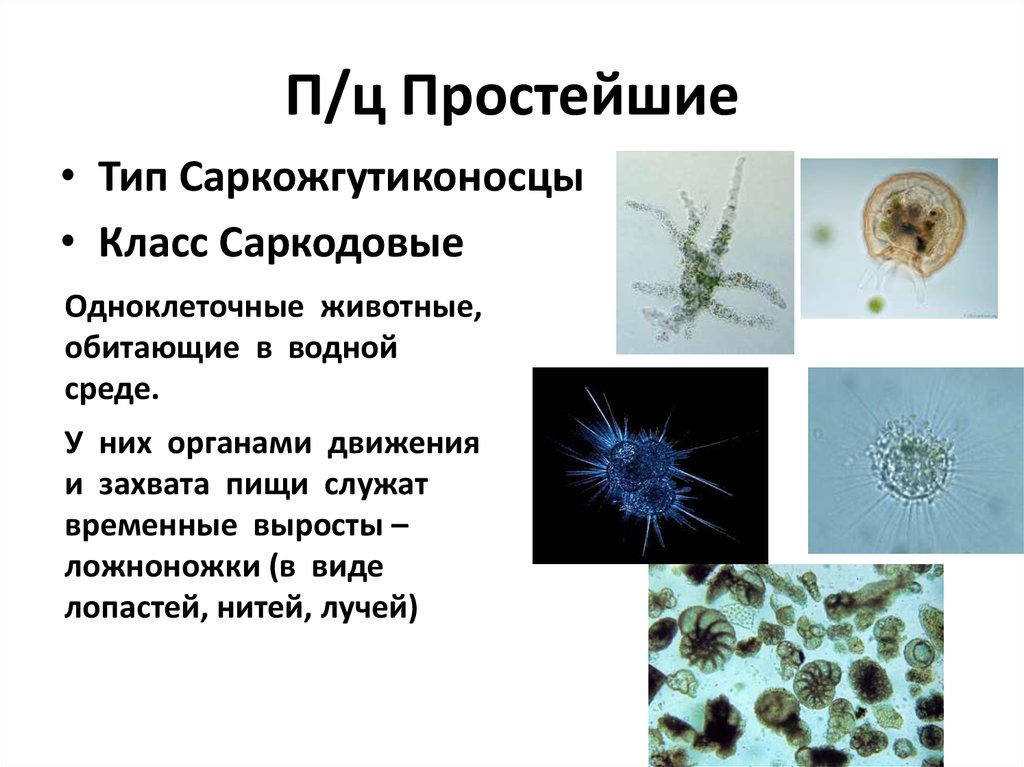

Тип Саркожгутиконосцы Класс Саркодовые (Корненожки)

Большинство – обитатели морей, пресных водоемов, почвы.

Движение осуществляется с помощью ложноножек , тело перетекает из одной части в другую.

Один из представителей этого класса – амеба обыкновенная.

Назовите, какие органоиды образуют клетку амебы?

Амеба протей

- Амеба протей имеет простое внешнее строение, напоминая маленький студенистый комочек.

- Самостоятельный одноклеточный организм амебы содержит цитоплазму , покрытую цитоплазматической мембраной .

- Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный.

Внутренний слой цитоплазмы зернистый и более текучий.

Внутренний слой цитоплазмы зернистый и более текучий. - В цитоплазме находятся ядро и вакуоли – пищеварительная и сократительная

- (рис. 20, А ).

Строение амебы

Движение.

- Передвигаясь, амеба как бы медленно перетекает по дну. Сначала у нее в каком-либо месте тела появляется выступ – ложноножка .

- Она закрепляется на дне, а затем в нее медленно перемещается цитоплазма. Выпуская ложноножки в определенном направлении, амеба ползет со скоростью до 0,2 мм в минуту.

Питание.

- Амеба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими органическими частицами – остатками умерших животных и растений. Наталкиваясь на добычу, амеба захватывает ее ложноножками и обволакивает со всех сторон (рис. 22, Б, В ).

Питание

Этот процесс называется фагоцитозом

Питание .

- Вокруг этой добычи образуется пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается и из которой она всасывается в цитоплазму. После того как это произойдет, пищеварительная вакуоль перемещается к поверхности любой части тела амебы и непереварившееся содержимое вакуоли выбрасывается наружу. Для переваривания пищи с помощью одной вакуоли амебе требуется от 12 часов до 5 суток.

Выделение .

- В цитоплазме амебы имеется одна сократительная (или пульсирующая) вакуоль. В нее периодически собираются растворимые вредные вещества, которые образуются в теле амебы в процессе жизнедеятельности. Один раз в несколько минут вакуоль наполняется и, достигнув предельной величины, подходит к поверхности тела. Затем содержимое сократительной вакуоли выталкивается наружу.

Выделение .

- Кроме вредных веществ сократительная вакуоль выводит из тела амебы избыток воды, которая попадает из окружающей среды. Так как концентрация солей и органических веществ в теле амебы выше, чем в окружающей среде, вода постоянно поступает в организм, поэтому без ее выделения амеба могла бы лопнуть.

Дыхание .

- Амеба дышит растворенным в воде кислородом, который проникает в клетку: газообмен происходит через всю поверхность тела. Сложные органические вещества тела амебы окисляются поступившим кислородом. В результате этого процесса выделяется энергия, необходимая для жизнедеятельности амебы. При этом образуются вода, углекислый газ и некоторые другие химические соединения, которые удаляются из организма.

Размножение .

- Амебы размножаются бесполым путем – делением клетки надвое (рис.

23). Сначала пополам делится ядро амебы. Потом на теле амебы появляется перетяжка. Она делит его на две почти равные части, в каждой из которых оказывается по ядру. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки.

23). Сначала пополам делится ядро амебы. Потом на теле амебы появляется перетяжка. Она делит его на две почти равные части, в каждой из которых оказывается по ядру. В благоприятных условиях амеба делится примерно раз в сутки.

циста .

- В неблагоприятных условиях амеба образует цисту .

- При этом её тело становится округлым, а на его поверхности формируется плотная защитная оболочка.

- Образование цисты в природе происходит осенью, когда в водоемах понижается температура, или летом, если водоемы пересыхают.

Переживание

неблагоприятных

условий

Цисты, разносимые ветром, способствуют расселению амебы.

циста .

- В состоянии цисты животное может переживать очень низкие температуры, иссушение и другие неблагоприятные условия.

Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния – так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 24) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

Легкие цисты переносятся ветром на большие расстояния – так происходит заселение амебами других водоемов. При попадании в благоприятные условия амеба покидает оболочку (рис. 24) и переходит к активному образу жизни, начинает питаться и размножаться.

Жизненный цикл амёбы

- Клетка растёт, развивается (1) и делится бесполым путём (2). В плохих условиях любой организм может «временно умереть» — превратиться в цисту (3). При улучшении условий он «возвращается к жизни» и усиленно размножается.

Раздражимость .

- Как и все животные, амеба обладает раздражимостью, т. е. реагирует на сигналы, поступающие в ее организм, отвечает на воздействие (раздражение) окружающей среды.

- Амеба распознает разные микроскопические организмы, служащие ей пищей, уползает от яркого света, механического раздражения и повышенных концентраций растворенных в воде веществ (например, от расположенного рядом с ней кристаллика поваренной соли).

Раздражимость

Способность организмов реагировать на действие раздражителей называется раздражимостью .

Реакция амебы (1) на поваренную соль (2)

Реакция амеб на свет

Вывод

- Тело амебы протея состоит из одной клетки и выполняет все функции живого организма. При неблагоприятных условиях амеба образует цисту.

- Она обладает раздражимостью – способностью отвечать на воздействие окружающей среды. Амеба протей не имеет постоянной формы тела, так как цитоплазма постоянно образует выпячивания – ложноножки, с помощью которых она передвигается.

КЛАСС САРКОДОВЫЕ

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И

Корненожки

Солнечники

Радиолярии

Фораминиферы

(Лучевики)

Раковинные амебы(корненожки)

Морские корненожки – одни из самых древних животных, некоторые их виды жили миллионы лет назад, когда такие корненожки погибали, их раковинки скапливались на дне моря, и постепенно из них образовались месторождения ценного строительного материала – известняка.

Раковинные амебы

- Раковинка – наружный скелет амебы

Класс Радиолярии

Эти простейшие – обитатели морей, у них – внутренний минеральный скелет, который имеет правильную геометрическую форму.

Радиолярии

- Скелет чаще из кремнезема, выполняет защитную функцию и увеличивает площадь поверхности тела

Фораминиферы

- Наружный скелет известковый или из сцементированных песчинок.

- Пустые раковинки образуют осадочные породы

Класс Жгутиконосцы

Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного или нескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются.

- Эвглена зелёная

- Рис. 2. Эвглена зелёная ( Источник )

- Клетка эвглены зелёной веретеновидной формы, с двумя жгутиками, один из которых короткий и незаметный (Рис.

2). Она зелёного цвета с красным светочувствительным глазком у переднего конца. Размножается путем продольного деления клетки. Иногда эвглена, размножаясь в огромных количествах, вызывает «цветение» воды. Способна как к гетеротрофному, так и к автотрофному типу питания за счёт наличия хлоропластов. Фотосинтез происходит на свету. В темноте, вследствие его невозможности, эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» эвглены. В таких случаях хлорофилл в хлоропластах разрушается. Однако при возвращении в освещённые места эвглена вновь начинает питаться автотрофно. Является миксотрофом.

2). Она зелёного цвета с красным светочувствительным глазком у переднего конца. Размножается путем продольного деления клетки. Иногда эвглена, размножаясь в огромных количествах, вызывает «цветение» воды. Способна как к гетеротрофному, так и к автотрофному типу питания за счёт наличия хлоропластов. Фотосинтез происходит на свету. В темноте, вследствие его невозможности, эвглена зелёная питается гетеротрофно. Длительное пребывание в малоосвещённых местах приводит к «обесцвечиванию» эвглены. В таких случаях хлорофилл в хлоропластах разрушается. Однако при возвращении в освещённые места эвглена вновь начинает питаться автотрофно. Является миксотрофом.

- Хламидомона́да передвигается при помощи вращения сразу двух длинных жгутиков (Рис. 3). Обычно каждая клетка содержит две вакуоли, один крупный хлоропласт и имеет красный глазок.

Глазок реагирует на свет. Хламидомонада движется по направлению к свету – это называется положительным фототаксисом. Хлоропласт занимает большую часть клетки, в нём на свету откладывается крахмал. Питание как автотрофное, так и гетеротрофное – хламидомонада, как и эвглена, является миксотрофом. Размножается преимущественно вегетативно, однако имеется и половое размножение. «Животные» жгутиконосцы не имеют хлоропластов. Среди них есть как свободноживущие, так и паразитические формы. От воротничковых жгутиконосцев, свободноживущих фильтраторов, вероятно, произошли животные. Из паразитов мы рассмотрим трипаносом, лямблий и лейшманий.

Глазок реагирует на свет. Хламидомонада движется по направлению к свету – это называется положительным фототаксисом. Хлоропласт занимает большую часть клетки, в нём на свету откладывается крахмал. Питание как автотрофное, так и гетеротрофное – хламидомонада, как и эвглена, является миксотрофом. Размножается преимущественно вегетативно, однако имеется и половое размножение. «Животные» жгутиконосцы не имеют хлоропластов. Среди них есть как свободноживущие, так и паразитические формы. От воротничковых жгутиконосцев, свободноживущих фильтраторов, вероятно, произошли животные. Из паразитов мы рассмотрим трипаносом, лямблий и лейшманий.

класс Растительные жгутиконосцы

Эвглена Зеленая

Вольвокс

Эглена зеленая

- Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик, ядро, хлоропласты, форма тела постоянная.

Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий.

Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий. - Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик, ядро, хлоропласты, форма тела постоянная. Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий.

- Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик, ядро, хлоропласты, форма тела постоянная. Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий.

Домашнее задание

- § 8 учебник.

Сообщения: вольвокс, гониум.

9.1: Характеристики простейших — Биология LibreTexts

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 3229

- Гэри Кайзер

- Community College of Baltimore Country (Cantonsville)

Цели обучения

После завершения этого раздела вы сможете выполнять следующие задачи.

- Кратко опишите простейших.

- Кратко опишите 3 способа бесполого размножения простейших.

- Определите следующее:

- трофозоит

- киста простейшего.

Простейшие — одноклеточные эукариотические микроорганизмы, лишенные клеточной стенки и принадлежащие к царству Protista. Хотя существует около 20 000 видов простейших, относительно немногие из них вызывают заболевания; большинство обитает в почве и воде. Простейшие размножаются бесполым путем следующими способами:

- деление : Одна клетка делится на две.

- шизогония : Форма бесполого размножения, характерная для некоторых простейших, включая споровики, при которой дочерние клетки образуются в результате множественного деления ядра паразита с последующей сегментацией цитоплазмы с образованием отдельных масс вокруг каждого меньшего ядра.

- почкование : Почки формируются вокруг ядра и отщипываются от родительской клетки.

Некоторые простейшие также размножаются половым путем путем слияния гамет (рис. \(\PageIndex{1}\)).

Рисунок \(\PageIndex{1}\) : Жизненный цикл Plasmodium, простейшего, вызывающего малярию. (1) Самка комара Anopheles, переносящая паразитов, вызывающих малярию, питается человеком и впрыскивает паразитов в виде спорозоитов в кровоток. Спорозоиты попадают в печень и внедряются в клетки печени. (2) В течение 5-16 дней* спорозоиты растут, делятся и производят десятки тысяч гаплоидных форм, называемых мерозоитами, на клетку печени. Некоторые виды малярийных паразитов также продуцируют гипнозоиты в печени, которые остаются бездействующими в течение длительного времени, вызывая рецидивы спустя недели или месяцы. (3) Мерозоиты выходят из клеток печени и снова попадают в кровоток, начиная цикл инвазии эритроцитов, известный как бесполое размножение. В красных кровяных тельцах они развиваются в зрелые шизонты, которые разрываются, высвобождая новообразованные мерозоиты, которые затем вновь вторгаются в другие красные кровяные тельца. Этот цикл инвазии и разрыва клеток повторяется каждые 1-3 дня* и может привести к тому, что тысячи зараженных паразитами эритроцитов попадут в кровоток хозяина, что приведет к заболеванию и осложнениям малярии, которые могут длиться месяцами, если их не лечить. (4) Некоторые клетки крови, инфицированные мерозоитами, выходят из цикла бесполого размножения. Вместо репликации мерозоиты в этих клетках развиваются в половые формы паразита, называемые мужскими и женскими гаметоцитами. При некоторых видах малярии молодые гаметоциты секвестрируются в костном мозге и некоторых органах, в то время как гаметоциты поздней стадии (стадия V) циркулируют в кровотоке. (5) Когда комар кусает инфицированного человека, он проглатывает гаметоциты. В средней кишке комара инфицированные эритроциты человека лопаются, высвобождая гаметоциты, которые далее развиваются в зрелые половые формы, называемые гаметами. Мужские и женские гаметы сливаются, образуя диплоидные зиготы, которые развиваются в активно движущиеся оокинеты, которые прорываются через стенку средней кишки комара и образуют ооцисты на другой стороне.

Этот цикл инвазии и разрыва клеток повторяется каждые 1-3 дня* и может привести к тому, что тысячи зараженных паразитами эритроцитов попадут в кровоток хозяина, что приведет к заболеванию и осложнениям малярии, которые могут длиться месяцами, если их не лечить. (4) Некоторые клетки крови, инфицированные мерозоитами, выходят из цикла бесполого размножения. Вместо репликации мерозоиты в этих клетках развиваются в половые формы паразита, называемые мужскими и женскими гаметоцитами. При некоторых видах малярии молодые гаметоциты секвестрируются в костном мозге и некоторых органах, в то время как гаметоциты поздней стадии (стадия V) циркулируют в кровотоке. (5) Когда комар кусает инфицированного человека, он проглатывает гаметоциты. В средней кишке комара инфицированные эритроциты человека лопаются, высвобождая гаметоциты, которые далее развиваются в зрелые половые формы, называемые гаметами. Мужские и женские гаметы сливаются, образуя диплоидные зиготы, которые развиваются в активно движущиеся оокинеты, которые прорываются через стенку средней кишки комара и образуют ооцисты на другой стороне. (6) Рост и деление каждой ооцисты приводит к образованию тысяч активных гаплоидных форм, называемых спорозоитами. Через 8-15 дней* ооциста лопается, высвобождая спорозоиты в полость тела комара, откуда они попадают в слюнные железы комара и проникают в него. Цикл заражения человека возобновляется, когда комар питается кровью, вводя спорозоиты из своих слюнных желез в кровоток человека. (7) Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие вырабатывают защитную форму, называемую кистой, которая позволяет им выживать в суровых условиях. Кисты позволяют некоторым патогенам выживать вне хозяина. из НИАИД .

(6) Рост и деление каждой ооцисты приводит к образованию тысяч активных гаплоидных форм, называемых спорозоитами. Через 8-15 дней* ооциста лопается, высвобождая спорозоиты в полость тела комара, откуда они попадают в слюнные железы комара и проникают в него. Цикл заражения человека возобновляется, когда комар питается кровью, вводя спорозоиты из своих слюнных желез в кровоток человека. (7) Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие вырабатывают защитную форму, называемую кистой, которая позволяет им выживать в суровых условиях. Кисты позволяют некоторым патогенам выживать вне хозяина. из НИАИД . Упражнение: Вопросы для размышления в парах

- Простейшие, вызывающие желудочно-кишечные инфекции, способны образовывать кистозные формы, а также трофозоиты. Укажите, почему это необходимо для этих патогенов.

Роль компонентов цитоплазматической мембраны простейших в инициации защиты организма

Инициация врожденного иммунитета

Чтобы защититься от инфекции, одна из вещей, которую организм должен сделать на начальном этапе, это обнаружить присутствие микроорганизмов. Организм делает это, распознавая молекулы, уникальные для микроорганизмов, которые не связаны с клетками человека. Эти уникальные молекулы называются патоген-ассоциированными молекулярными паттернами или PAMP. (Поскольку все микробы, а не только патогенные микробы, обладают PAMP, ассоциированные с патогенами молекулярные паттерны иногда называют микробно-ассоциированными молекулярными паттернами или MAMP.)

Организм делает это, распознавая молекулы, уникальные для микроорганизмов, которые не связаны с клетками человека. Эти уникальные молекулы называются патоген-ассоциированными молекулярными паттернами или PAMP. (Поскольку все микробы, а не только патогенные микробы, обладают PAMP, ассоциированные с патогенами молекулярные паттерны иногда называют микробно-ассоциированными молекулярными паттернами или MAMP.)

Компоненты простейших, которые функционируют как PAMP, включают GPI-заякоренные белки (GPI = гликозилфосфатидилинозитол) и богатые маннозой гликаны (короткие углеводные цепи с сахаром маннозой или фруктозой в качестве конечного сахара), которые функционируют как PAMP. Эти богатые маннозой гликаны часто встречаются в микробных гликопротеинах и гликолипидах, но редко встречаются у людей. Эти PAMP связываются с рецепторами распознавания образов или PRR на различных защитных клетках организма и запускают врожденную иммунную защиту, такую как воспаление, лихорадка и фагоцитоз.

Инициация адаптивного иммунитета

Белки, ассоциированные с простейшими, функционируют как антигены и инициируют адаптивный иммунитет. Антиген определяется как вещество, которое реагирует с молекулами антител и антигенными рецепторами на лимфоцитах. Иммуноген представляет собой антиген, который распознается организмом как чужеродный и стимулирует адаптивный иммунный ответ. Организм распознает антиген как чужеродный, когда эпитопы этого антигена связываются с В-лимфоцитами и Т-лимфоцитами посредством эпитоп-специфических рецепторных молекул, имеющих форму, комплементарную форме эпитопа. Рецептор эпитопа на поверхности В-лимфоцита называется рецептором В-клетки и на самом деле представляет собой молекулу антитела. Рецептор на Т-лимфоците называется рецептором Т-клетки (TCR). Более подробно это будет обсуждаться в Модуле 6.

Антиген определяется как вещество, которое реагирует с молекулами антител и антигенными рецепторами на лимфоцитах. Иммуноген представляет собой антиген, который распознается организмом как чужеродный и стимулирует адаптивный иммунный ответ. Организм распознает антиген как чужеродный, когда эпитопы этого антигена связываются с В-лимфоцитами и Т-лимфоцитами посредством эпитоп-специфических рецепторных молекул, имеющих форму, комплементарную форме эпитопа. Рецептор эпитопа на поверхности В-лимфоцита называется рецептором В-клетки и на самом деле представляет собой молекулу антитела. Рецептор на Т-лимфоците называется рецептором Т-клетки (TCR). Более подробно это будет обсуждаться в Модуле 6.

Теперь мы кратко рассмотрим некоторые важные с медицинской точки зрения простейшие, классифицированные по типам в зависимости от их подвижности. Иллюстрации можно найти в лабораторном руководстве в лаборатории 20.

Резюме

Простейшие — это одноклеточные эукариотические микроорганизмы, лишенные клеточной стенки и принадлежащие к королевству Protista. Простейшие размножаются бесполым путем делением, шизогонией или почкованием. Некоторые простейшие также могут размножаться половым путем. Относительно немногие простейшие вызывают заболевания. Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие образуют защитную форму, называемую кистой. Компоненты простейших, которые функционируют как PAMP, включают GPI-заякоренные белки и богатые маннозой гликаны. Эти PAMPS связываются с PRR на различных защитных клетках и запускают врожденный иммунитет. Молекулы простейших также могут запускать адаптивный иммунитет, например, выработку молекул антител против антигенов простейших.

Простейшие размножаются бесполым путем делением, шизогонией или почкованием. Некоторые простейшие также могут размножаться половым путем. Относительно немногие простейшие вызывают заболевания. Вегетативная, размножающаяся, питающаяся форма простейших называется трофозоитом. При определенных условиях некоторые простейшие образуют защитную форму, называемую кистой. Компоненты простейших, которые функционируют как PAMP, включают GPI-заякоренные белки и богатые маннозой гликаны. Эти PAMPS связываются с PRR на различных защитных клетках и запускают врожденный иммунитет. Молекулы простейших также могут запускать адаптивный иммунитет, например, выработку молекул антител против антигенов простейших.

Эта страница под названием 9.1: Характеристики Protozoa распространяется под лицензией CC BY 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Гэри Кайзером с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или Страница

- Автор

- Гэри Кайзер

- Лицензия

- СС BY

- Версия лицензии

- 4,0

- Показать оглавление

- нет

- Теги

- source@https://cwoer.ccbcmd.edu/science/microbiology/index_gos.html

Тип Protozoa: общая характеристика и классификация

25 мая 2017 г. Гаураб Карки

11 класс, зоология

0

Гаураб Карки

11 класс, зоология

0

- Царство: Protista.

- Они известны как бесклеточные или неклеточные организмы. Тело простейших состоит только из массы протоплазмы, поэтому их называют бесклеточными или неклеточными животными.

- Среда обитания: в основном водные, свободноживущие, паразитические или комменсалы

- Степень организации: протоплазматическая степень организации. Одна клетка выполняет всю жизненную деятельность, поэтому одна клетка действует как целое тело.

- Тело простейших либо голое, либо покрыто пленкой.

- Передвижение: Органом передвижения являются псевдоподии (ложная стопа) или реснички, или они отсутствуют.

- Питание: Питание голофитное (растительное) или голозойное (животное), сапрофитное или паразитарное.

- Пищеварение: пищеварение внутриклеточное, происходит в пищевых вакуолях.

- Дыхание: через поверхность тела.

- Осморегуляция: Сократительные вакуоли способствуют осморегуляции.

- Размножение:

- Бесполое размножение осуществляется путем бинарного деления или почкования.

- Половое размножение осуществляется путем сингамиального спряжения.

- Phylum protozoa классифицируется на четыре класса на основе локомотарных органов

- Локомотный орган:

- , в основном свободные, некоторые из них являются паразитическими

- , в основном свободные, некоторые паразитические 3

- . и половым путем сингамии.

- Нет спряжения.

- Примеры: Amoeba, Entamoeba

- Опорно-двигательный орган: жгутики

- Свободноживущие или паразитирующие.