Информационные технологии на уроках биологии

Задачи урока:

- Познакомить учащихся с понятием движения как одним из главных свойств живых организмов. Показать разнообразие способов движений животных.

- Способствовать формированию научного мировоззрения у школьников о движении, о способах движения простейших и беспозвоночных животных.

- Продолжить формировать умение: самостоятельно работать с текстом, рисунками, опорными вопросами, наглядным материалом, используя различные источники знаний, логически мыслить, абстрагировать, анализировать, сравнивать, делать выводы, сопоставлять, работать в малых группах.

Ведущий метод: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый.

Тип урока: изучение нового материала.

Оборудование:

- компьютер, проектор, экран, презентация;

- рисунки и фотографии:

- амёбы, инфузории;

- эвглены зелёной;

- дождевого червя;

- опорные вопросы.

Ход урока

I. Организационный момент.

— Здравствуйте! Я прошу вас быть на этом уроке моими помощниками и ничего не бояться.

II. Изучение нового материала.

1) Определение темы урока.

— Мы сегодня будем изучать новую тему, а какую, вы попытайтесь сами её определить.

— Посмотрите на экран и прочитайте эти слова. (Приложение 1. Слайд 1)

— Какое общее слово объединяет эти понятия?

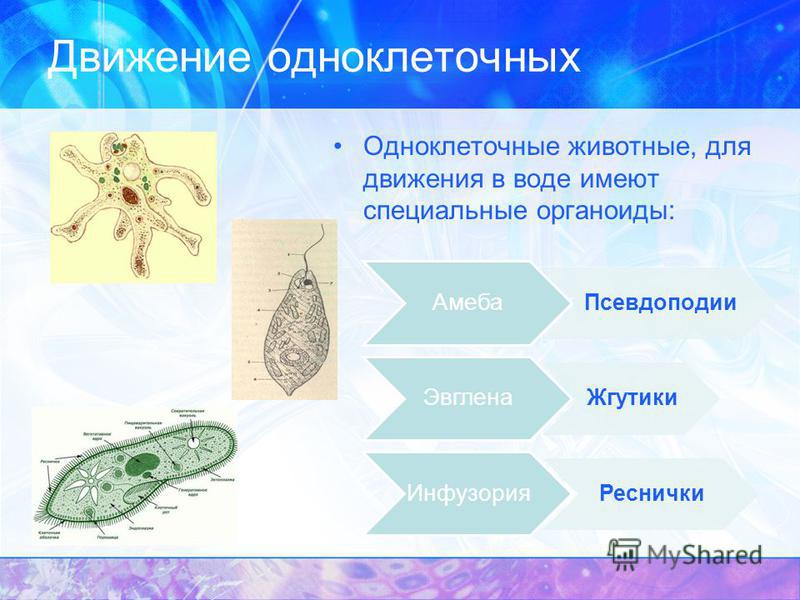

— Для чего нужны ноги, реснички, жгутики, хвост. Какую функцию они выполняют? (Движение.)

Наша жизнь – это движенье

Вам известно, без сомненья,

Мы в движенье целый день,

И нам двигаться не лень.

И в природе снами вместе

Не стоит ничто на месте.

Если встанет всё, поверьте,-

Это равносильно смерти!

2) Постановка познавательных задач.

— Сегодня на уроке мы будем изучать движение, движение простейших и

беспозвоночных. (Слайд 2)

(Слайд 2)

И наша задача на этом уроке:

- познакомиться с понятием движения, как одним из главных свойств живых организмов;

- узнать разнообразие способов движения животных;

- изучить разнообразие способов движения среди одноклеточных животных;

- изучить особенности передвижения дождевого червя, связанные с мышечной деятельностью.

3) Движение как одно из главных свойств живых организмов.

(Просмотр видеофильма с последующим описанием.) (Слайд 3)

— Все ли живые организмы находятся в движении?

— Посмотрите, как красиво и грациозно двигаются животные в природе и опишите

их движения. (Самое грозное животное морских вод – акула, её движения резкие, быстрые,

устрашающие. Лев – огромный, могучий зверь, поражающий своей ловкостью и мощностью

движения. Касатка – самый быстрый представитель морских млекопитающих, очень эффектно

рассекает толщу воды. У фламинго резкая поступь, он важно ходит, низко опуская

голову в поисках пищи, взлетая, широко расправляет крылья.

— А совершают ли движения растения? (Движение растений свойственно на клеточном уровне и органном.)

— Приведите примеры движения растений. (Ростовые, раскрывания цветка, движение листьев к свету, движение корней к воде.)

(Слайд 4)

— На каких уровнях может происходить движение? (Клетки.)

— Что движется в клетке? (Органа.)

— А какое движение происходит в сердце? (Целого организма.)

— Как происходит движение на уровне целого организма?

— Итак, кому свойственно движение?

— На основе сказанного дайте определение движения. (Движение – одно из главных свойств живого организма.)

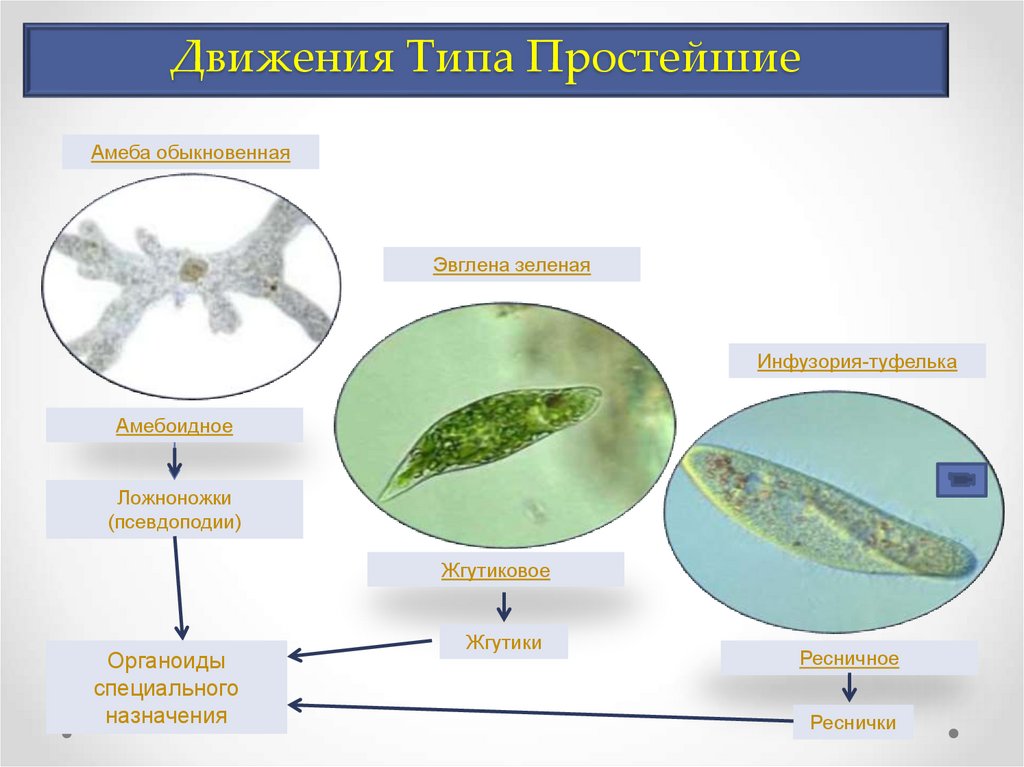

4) Разнообразие способов движения одноклеточных и дождевого червя.

Самостоятельная работа в группах с использованием опорных вопросов

— Для того чтобы изучить разнообразие способов движения одноклеточных и

беспозвоночных, составьте из слогов слова представителей животного мира, о

которых пойдёт речь. (Приложение 2)

(Приложение 2)

— Зачитайте, что у вас получилось.

— Кто собрал слова инфузория туфелька, эвглена зелёная, амёба вы относитесь к 1 группе, вы будете работать с учебником на стр. 103.

— Кто собрал слово дождевой червь, вы относитесь ко 2 группе и будете работать с учебником на стр. 103.

— Каждая группа должна выполнить задание, ответив на поставленные вопросы, которые я вам раздам.

Задание №1. (Приложение 3)

- В каком направлении и как движутся:

- амёба;

- эвглена зелёная;

- инфузория-туфелька.

- Какова скорость:

- эвглены зелёной;

- инфузории-туфельки.

- С помощью чего передвигаются:

- амёба;

- эвглена зелёная;

- инфузория-туфелька.

- Для чего необходимо им движение?

Задание №2. (Приложение 4)

- С чем связано передвижение дождевого червя?

- Как передвигается дождевой червь?

- Опишите движение дождевого червя.

- Что помогает движению тела дождевого червя?

- Для чего необходимо ему движение?

Выявление знаний учащихся:

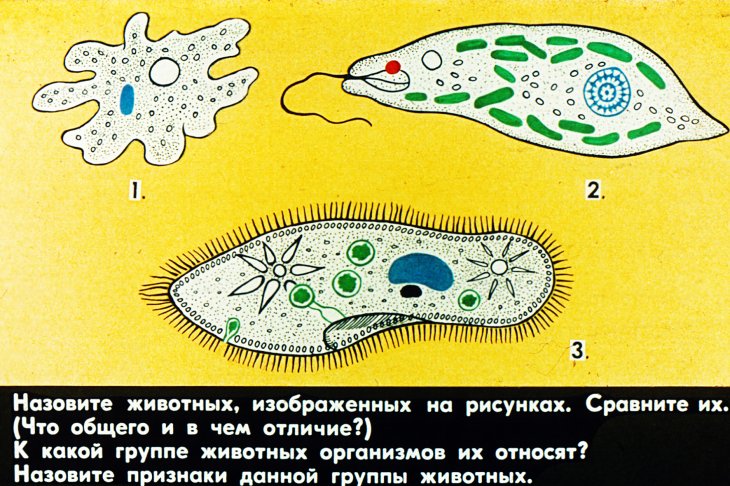

1 группа отвечает на вопросы, 2 группа внимательно слушает.- В каком направлении и как движутся амёба, эвглена зелёная, инфузория-туфелька?

- Какова скорость эвглены зелёной и инфузории-туфельки?

- С помощью чего передвигаются амёба и эвглена зелёная?

- Органы передвижения могут быть временными и постоянными образованиями. А у амёбы они какие? И называются они ложноножки.

На доске понятия:

- Ложноножки.

- Жгутик.

- Реснички.

Выявление знаний учащихся: 2 группа отвечает на вопросы, 1 группа внимательно слушает.

- Как передвигается дождевой червь?

- С чем связано передвижение дождевого червя?

- Опишите движение дождевого червя. (Мышечная деятельность.

)

) - Что помогает движению тела дождевого червя.

- Для чего всем им необходимо движение?

Физкультурная пауза.

— А сейчас давайте на время представим себя, амёбой, инфузорией-туфелькой…

Представьте, что руки это органы передвижения. Давайте изобразим, как они движутся.

III. Закрепление.

Подвести итог нам помогут рассказы этих животных. Послушайте внимательно. (Слайд 5)

— Итак, с какой темой мы познакомились на уроке?

— Дайте определение движения.

— Кому свойственно движение?

— На каких уровнях происходит движение?

— Назовите способы передвижения одноклеточных организмов.

— С чем связано передвижение дождевого червя?

— Для чего необходимо движение всем живым организмам?

Оценивание учащихся.

IV. Домашнее задание.

По учебнику – стр. 103-105.

Заполнить кроссворд и по желанию сочинить стихотворение о движении любого животного. (Приложение 5)

Литература:

- Биология.

Живой организм. 6 класс: учеб. для общеобразрват. учреждений/Н.И.

Сонин. -2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 174, [2]с.: ил.

Живой организм. 6 класс: учеб. для общеобразрват. учреждений/Н.И.

Сонин. -2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 174, [2]с.: ил. - Автор стихов Т.В. Каплунова.

- htth//images.yandex.ru

- Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс. Республиканский мультимедиа центр, 2004.

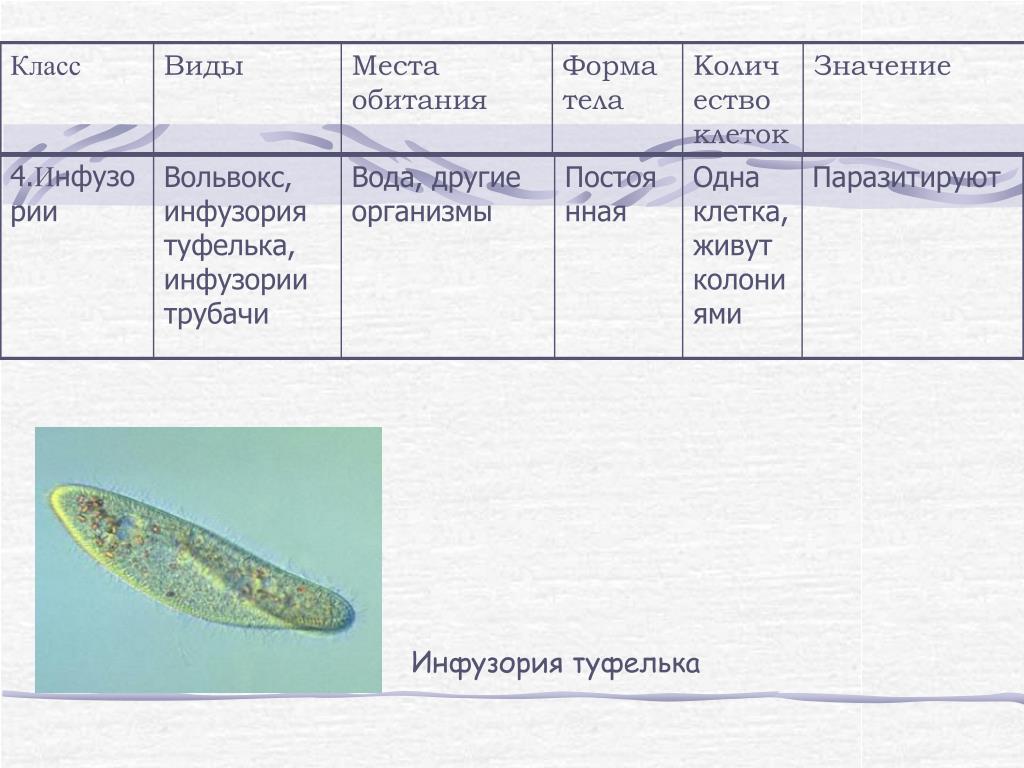

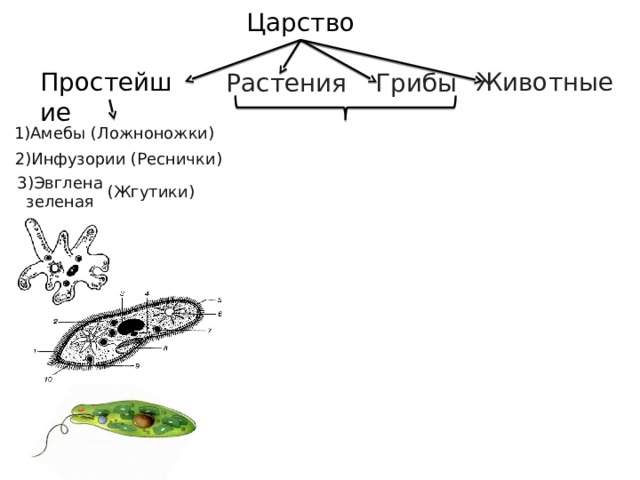

«Второй шанс» — блог учителя биологии и химии Носовой Елены Юрьевны.: Урок для учащихся 5 класса (ФГОС) по теме «Животные. Простейшие»

Доброе время суток, дорогие пятиклашки!

Ребята, сегодня мы поговорим о самых маленьких животных, о простейших. Почему их так называют?

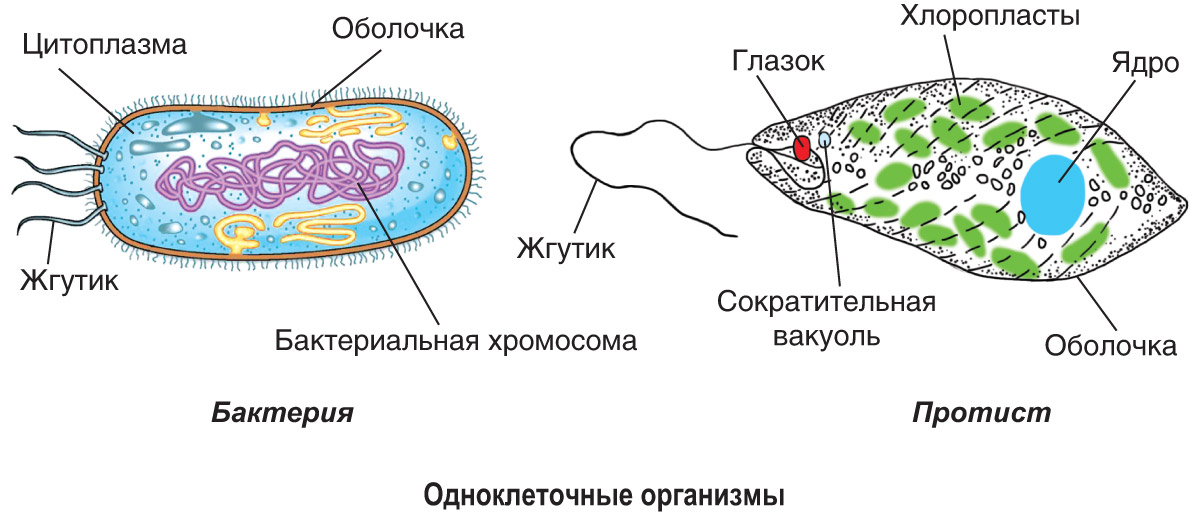

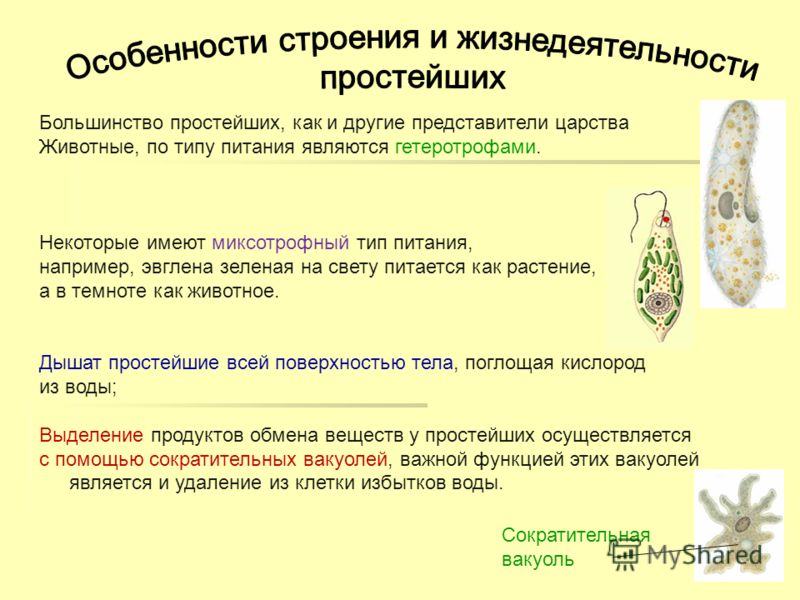

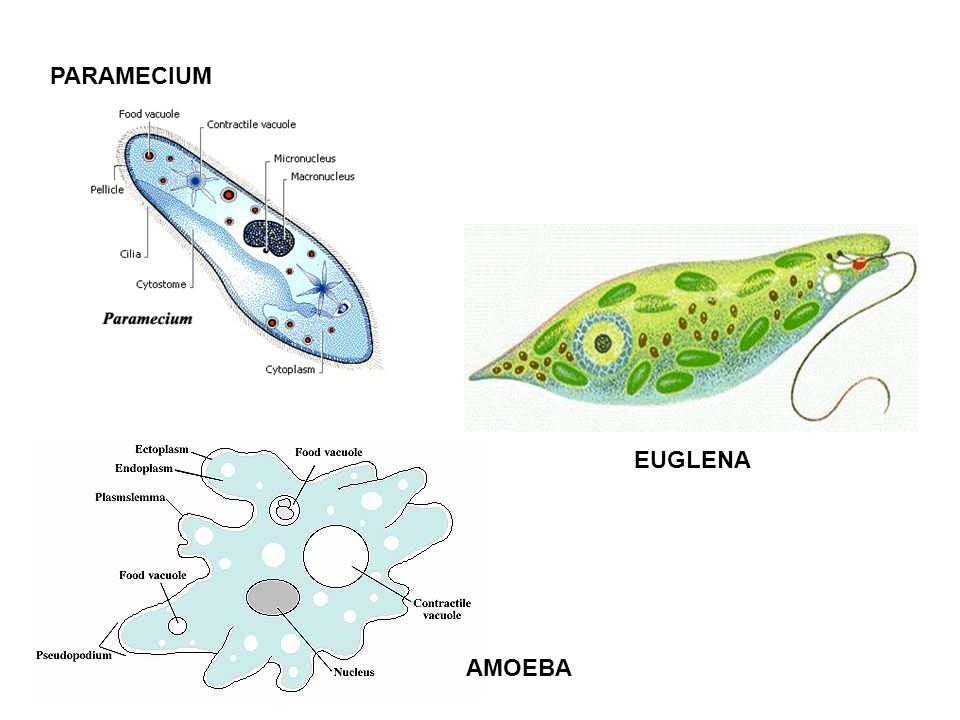

Потому что они просто устроены, их тело состоит из одной клетки. Но, несмотря на простое строение, это настоящие живые организмы и им присущи все признаки живого: способность к размножению и развитию, наличие обмена веществ и энергии. Клетка, как целостный организм, способна дышать, питаться и выделять во внешнюю среду продукты обмена веществ, расти, развиваться, размножаться и умирать (

К одноклеточным или простейшим относятся животные, тело которых состоит из одной клетки, но эта клетка — целостный организм,

ведущий самостоятельное существование и которому присущи все проявления жизни:

обмен веществ, раздражимость, рост, размножение и т. д.

д.

А теперь давайте поговорим об истории открытия простейших.

История открытия простейших.

300 лет назад жил в г. Дельфте, что в Голландии

шлифовальщик стекол Антон Левенгук. Через свои стекла он рассматривал

окружающий его мир. Он же в 1663 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево

так хорошо плавает, стал рассматривать

тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил,

что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему монастырские

кельи, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «келья,

ячейка, клетка»). В 1674 году голландский мастер Антоний Ван Левенгук (Anton

van Leeuwenhoek, 1632—1723) с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды из

бочки «зверьков» — движущиеся живые

организмы. Левенгук очень удивился и

назвал их ничтожнейшими зверушками. Позднее ученые дали им название простейшие.

Заслуга Левенгука перед наукой велика: во-первых, он открыл не видимых

невооружённым глазом животных.

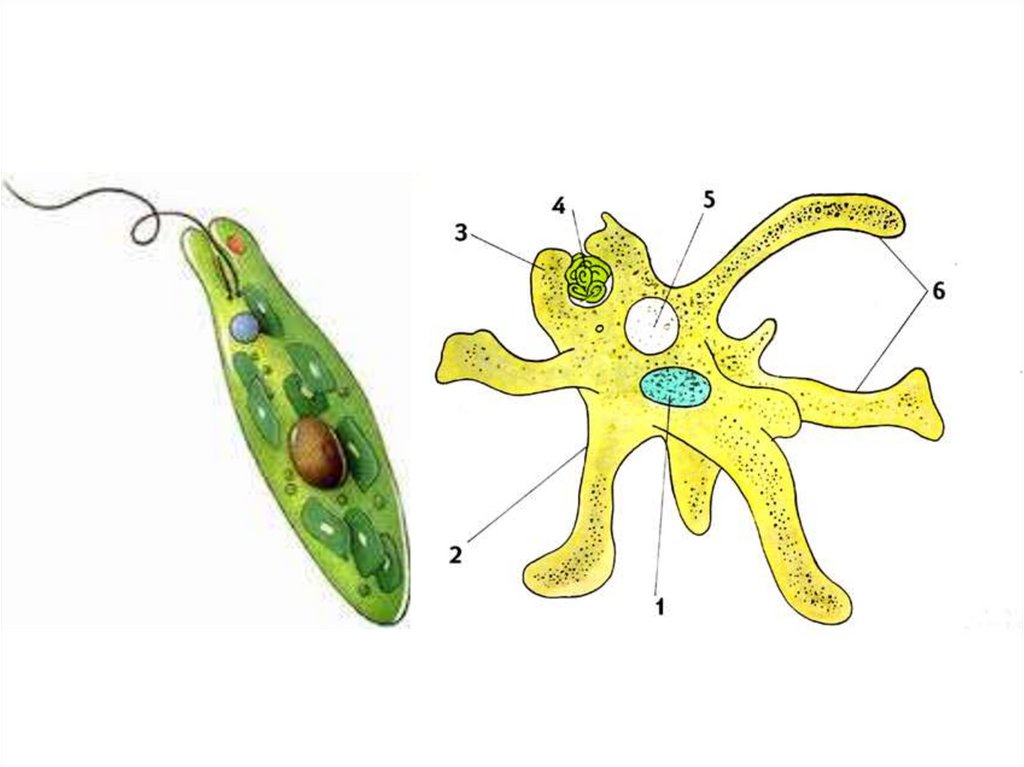

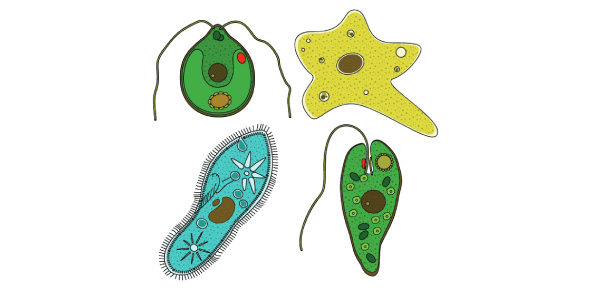

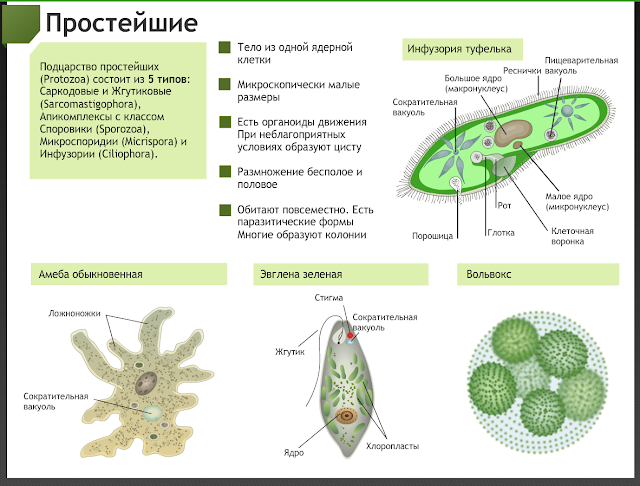

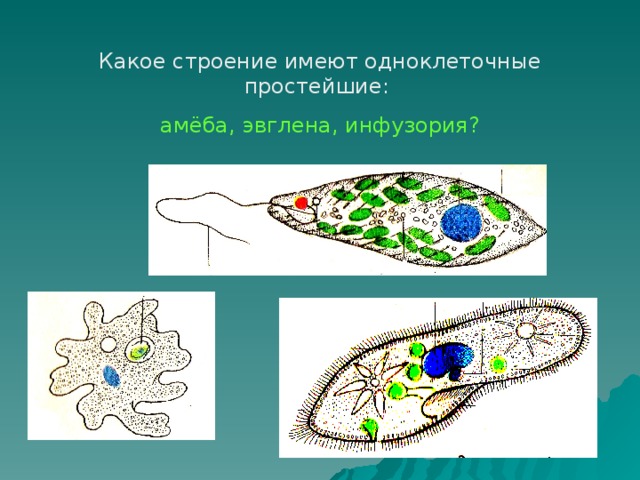

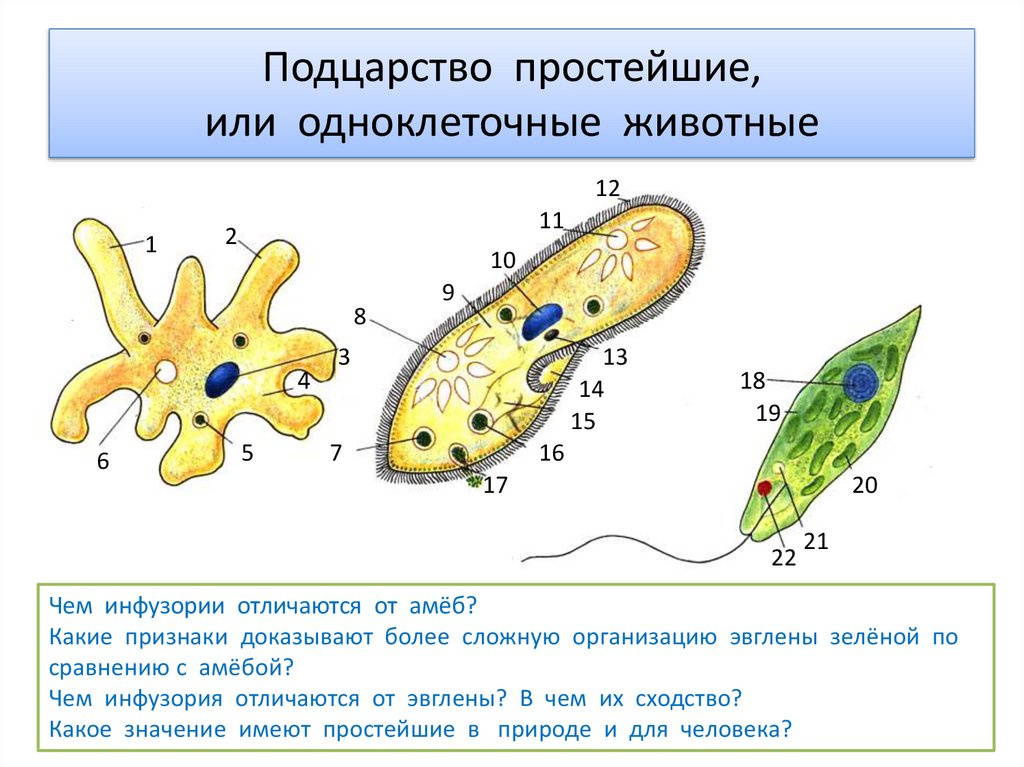

Строение клеток простейших.

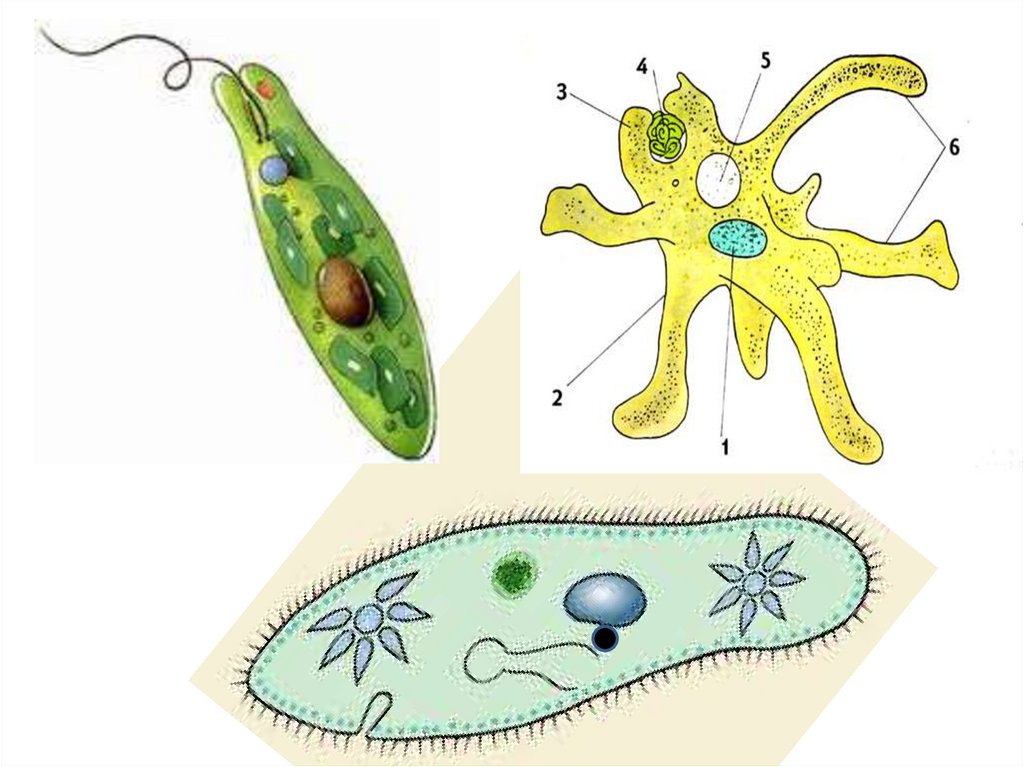

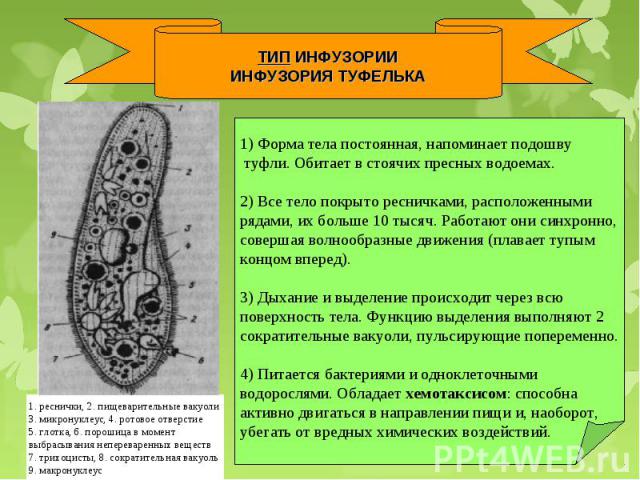

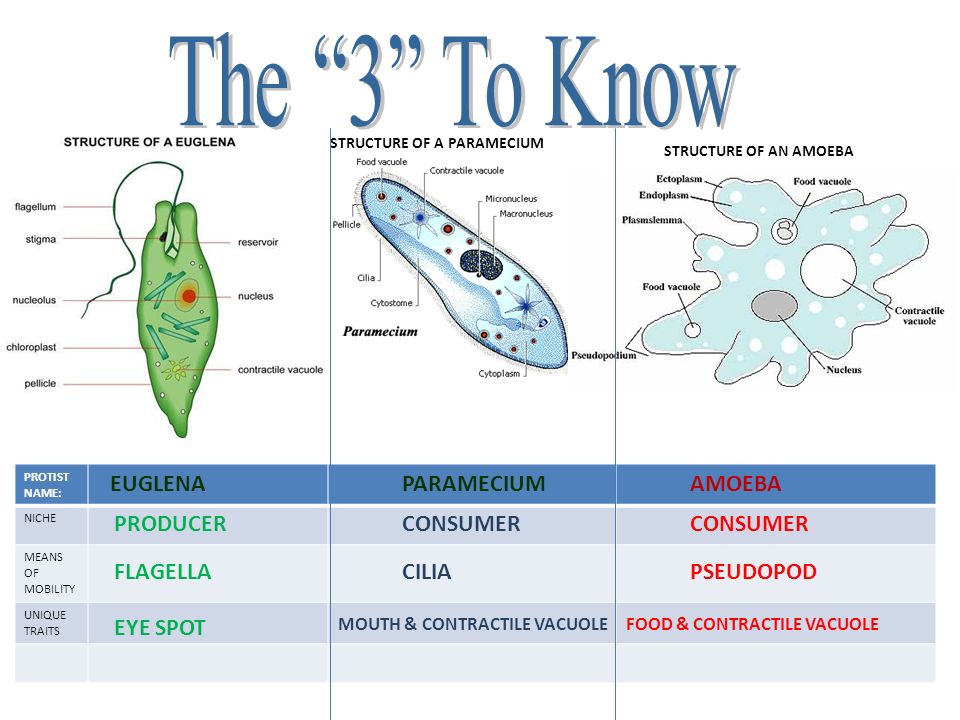

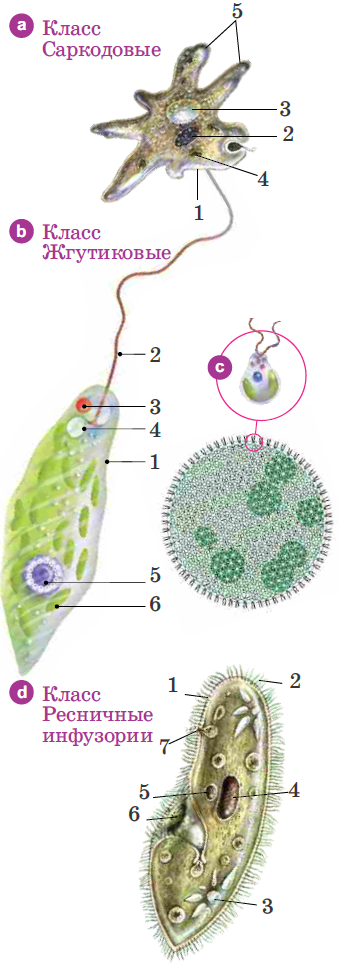

Органоиды движения

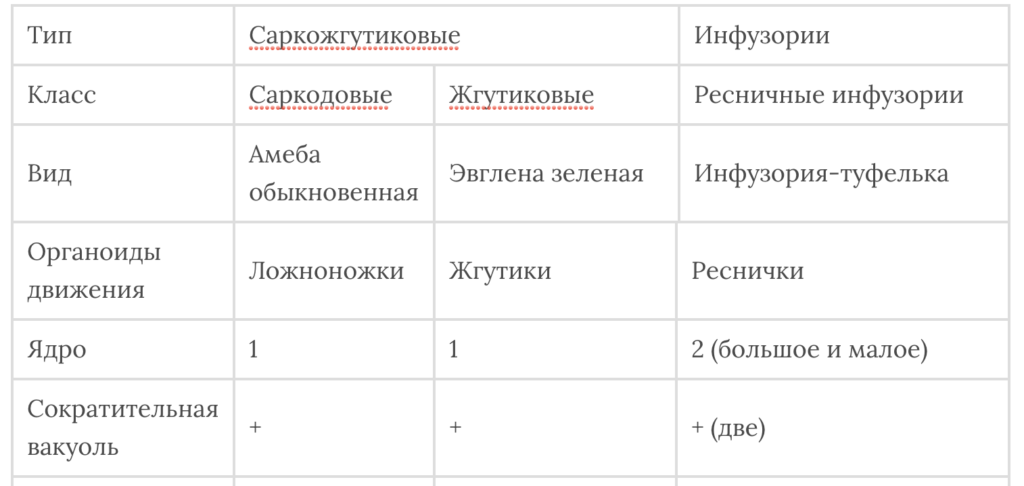

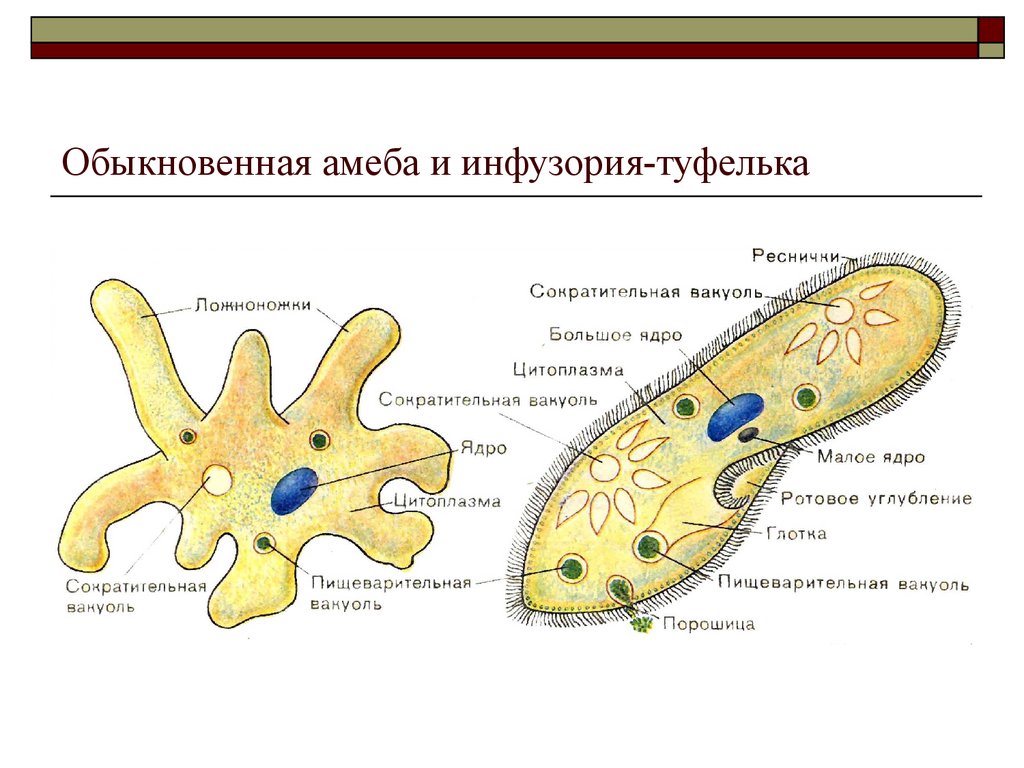

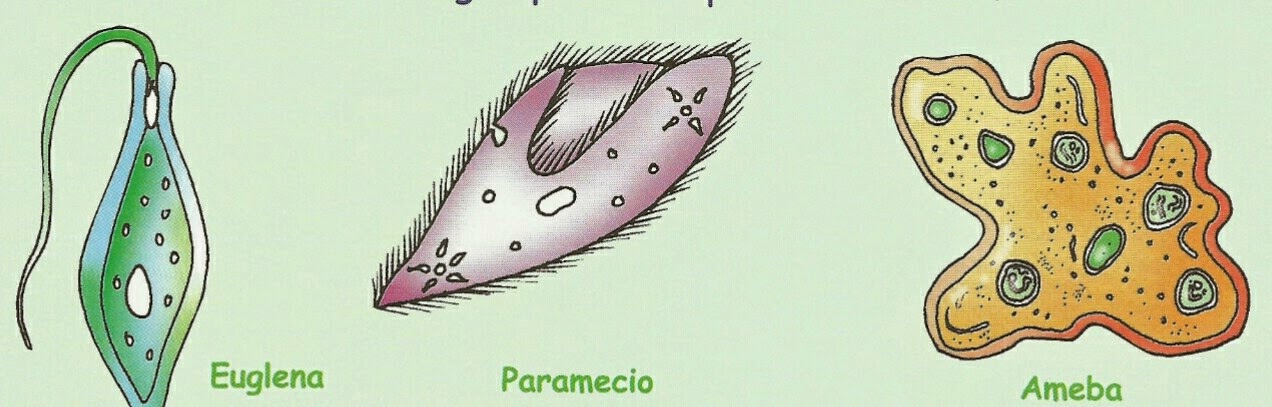

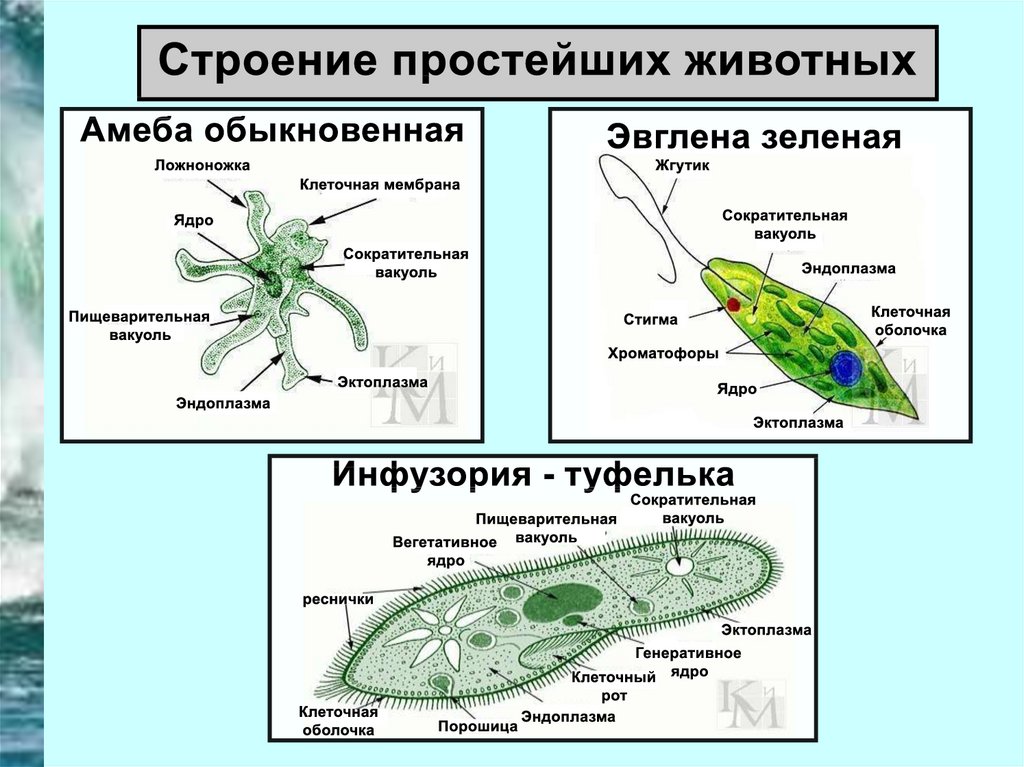

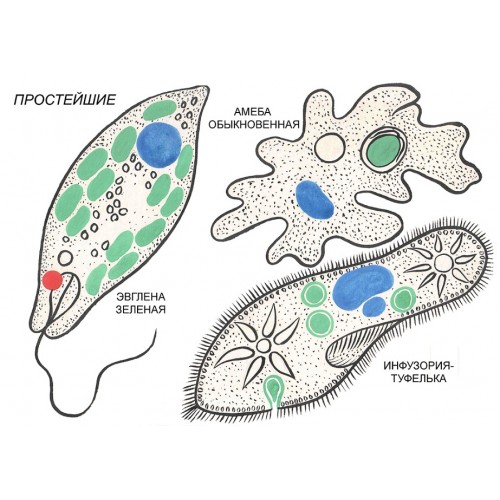

Ложноножки (или псевдоподии) — у Амебы обыкновенной

Реснички — у Инфузории — туфельки

Жгутики — у Эвглены зеленой

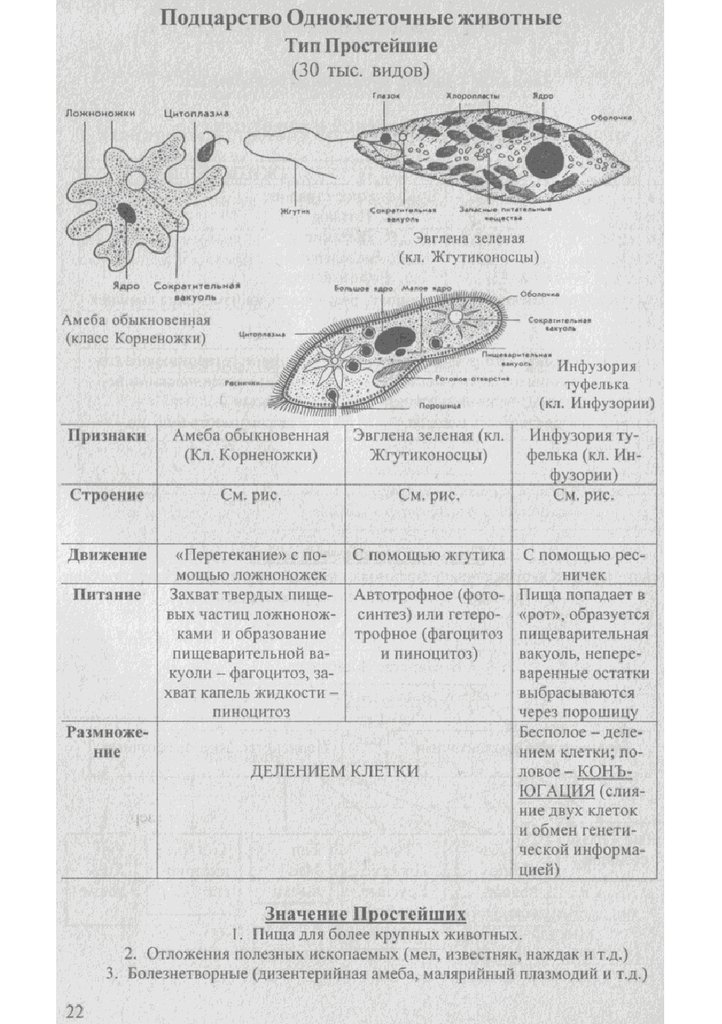

| Строение амебы обыкновенной |

| Строение эвглены зеленой |

| Строение инфузории — туфельки |

Питание.

Основная масса простейших является гетеротрофами,

некоторые способны фотосинтезировать (посмотрите анимацию «Питание простейших»). Питание осуществляется по типу

внутриклеточного пищеварения за счёт фаго- и пиноцитоза (посмотрите анимацию «Фагоцитоз и пиноцитоз»).

Пищеварительной системы нет, её функции выполняют пищеварительные вакуоли.

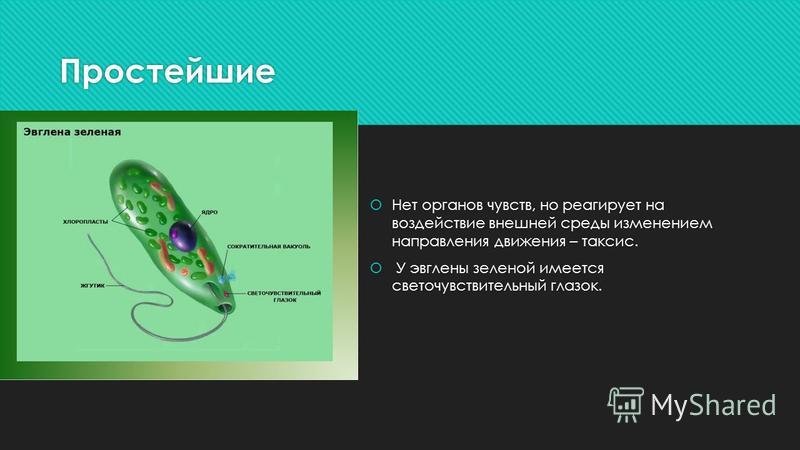

Раздражимость.

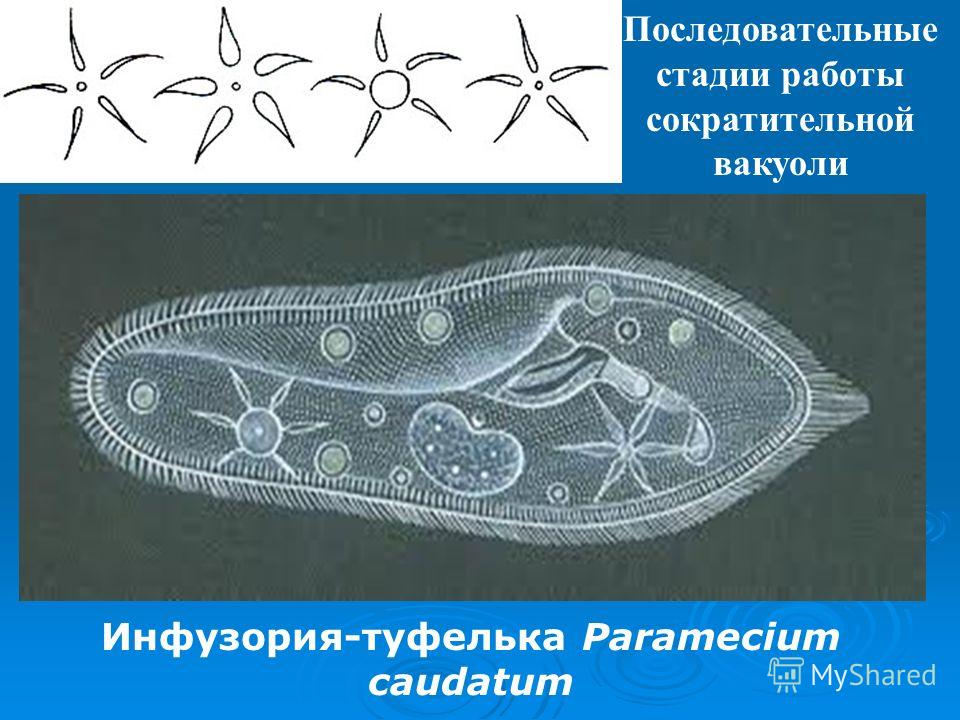

Хотя нервной системы нет, простейшие обладают раздражимостью – реагируют на внешние воздействия положительными или отрицательными таксисами (движениями) (посмотрите анимацию «Раздражимость простейших»)

Дыхание.

Дыхание осуществляется всей поверхностью клетки, движение цитоплазмы обеспечивает перемещение веществ в клетке.

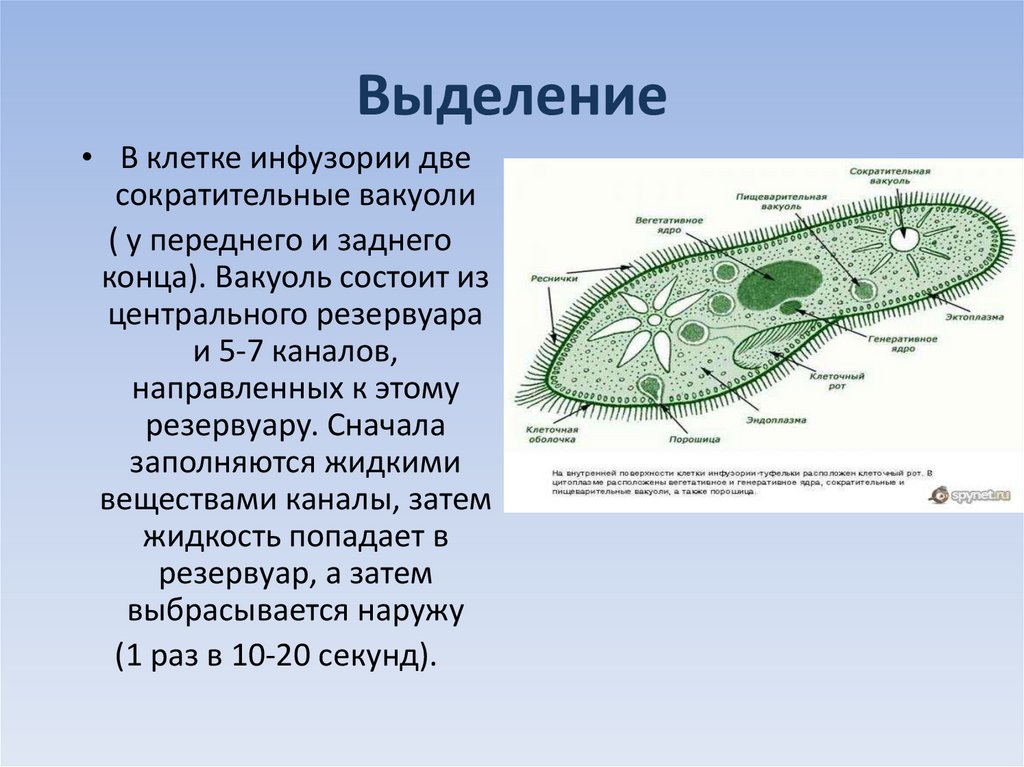

Выделение.

Функцию выделения выполняют сократительные вакуоли – удаляют излишки

воды (посмотрите анимацию «Выделение простейших«)

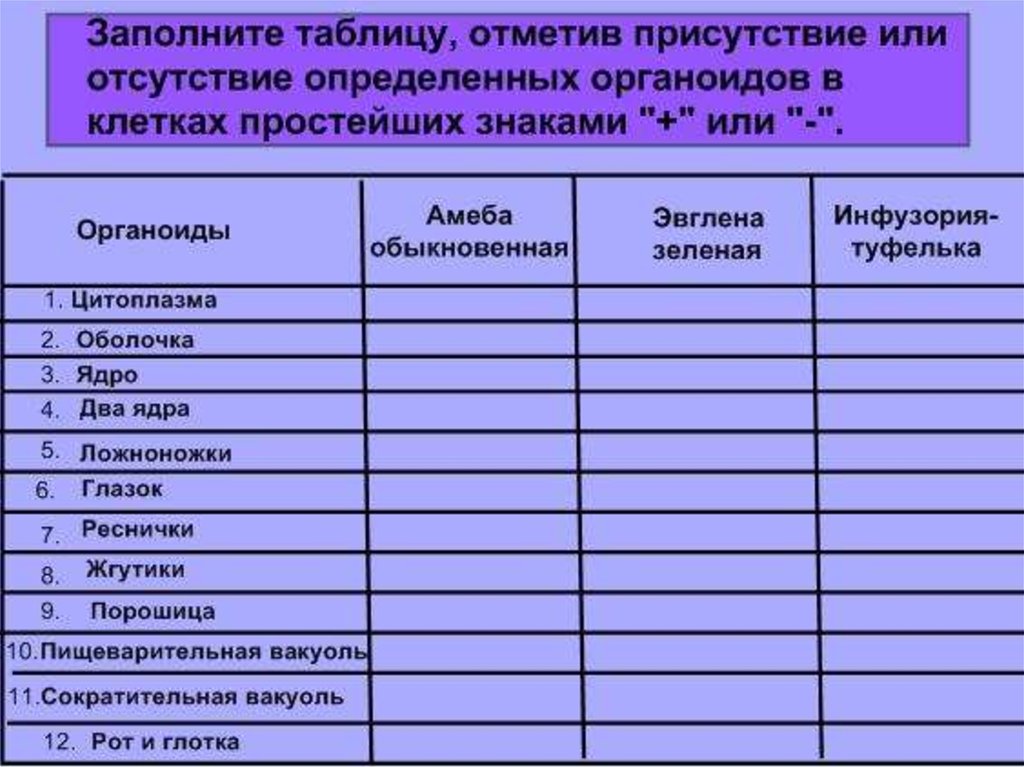

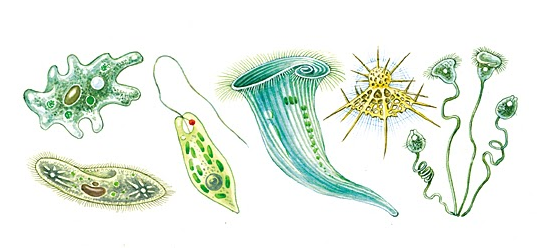

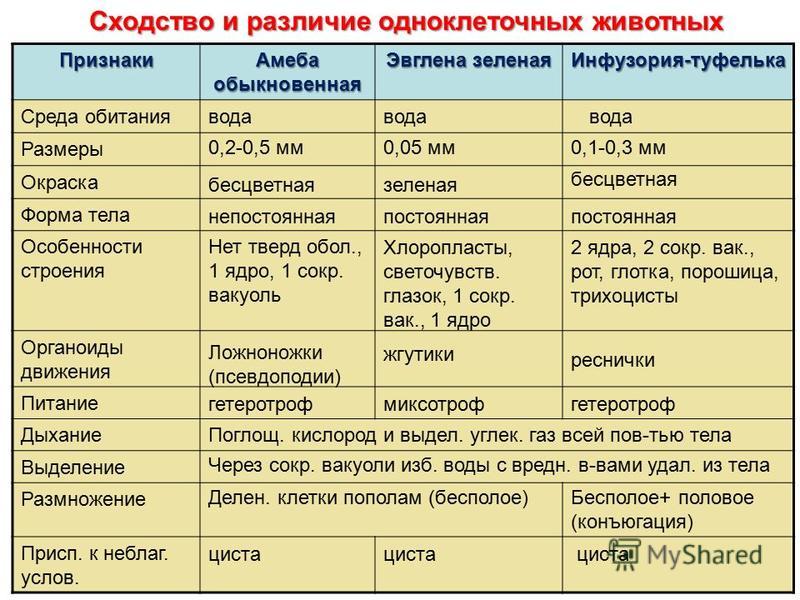

Простейшие отличаются друг от друга формой тела, органами передвижения, у них встречаются разные органоиды.

Значение простейших в природе и жизни человека.

1. Амебы обитают в пресных водоемах, питаются водорослями и сами являются пищей для более крупных животных.

2. Некоторые простейшие очищают водоемы.

3. Некоторые представители инфузорий обитают в желудке жвачных животных, помогая им переваривать клетчатку.

4. Малярийный плазмодий вызывает заболевание — малярию.

5. Дизентерийная амеба — вызывает расстройство пищеварения, обезвоживание и слабость. Заболевание называется — амебная дизентерия.

Проверьте свои знания по изученному материалу:

- Тест «Общие признаки одноклеточных животных»

Это интересно:

Источник:

http://nsportal. ru/shkola/biologiya/library/2012/09/26/urok-biologii-osobennosti-organizatsii-prosteyshikh-ikh

ru/shkola/biologiya/library/2012/09/26/urok-biologii-osobennosti-organizatsii-prosteyshikh-ikh

Онлайн урок: Простейшие по предмету Биология ЕГЭ

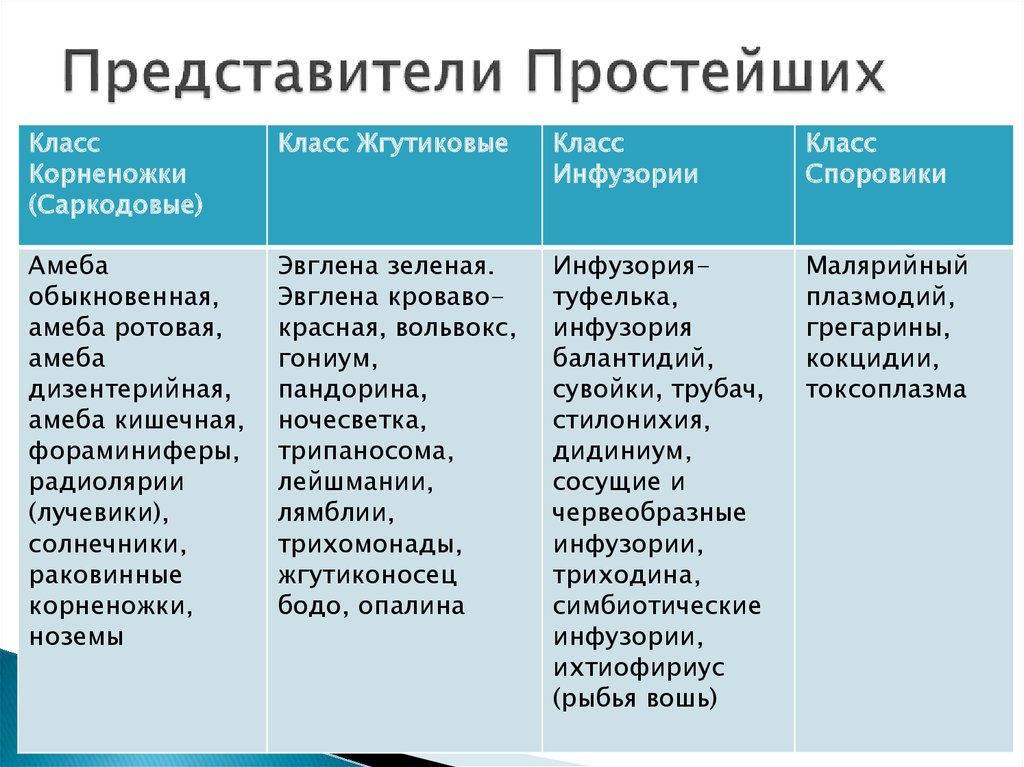

Почти два миллиарда лет назад на Земле появились примитивные живые существа, состоящие из одной клетки, имеющей настоящее ядро, т.е эукариотические организмы

Они были предками всех животных и растений, а их прямые потомки дожили до наших дней в виде разнообразных форм простейших организмов: корненожек, радиолярий, солнечников, споровиков, жгутиконосцев и инфузорий.

Одноклеточные- это целостный организм, который состоит из одной клетки, поэтому у этих организмов клеточный уровень организации совпадает с организменным, они имеют ряд своих собственных особенностей и в строении, и в жизнедеятельности.

Простейших относят к царству Эукариот. Поlцарство (группа) Простейшие.

Простейшие- одноклеточные существа с гетеротрофным типом питания, имеющие настоящее клеточное ядро, для их развития необходима жидкая среда.

Простейшие- это микроскопические организмы. Лишь некоторые из них достигают в диаметре 1 мм и более и видны невооруженным глазом.

Гетеротрофы, в отличие от автотрофов, не фотосинтезируют, а потребляют готовые органические вещества.

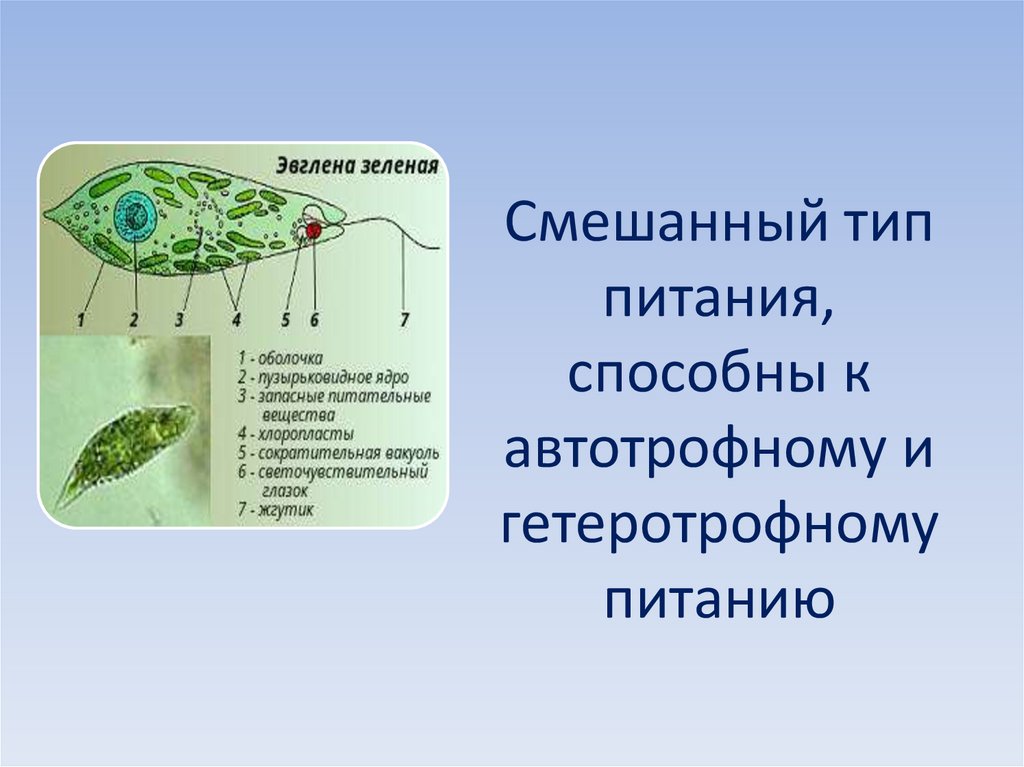

Для эвглен и ряда других простейших свойственен смешанный тип питания.

В цитоплазме этих организмов обнаруживаются хлоропласты, ответственные за фотосинтез.

При отсутствии света эвглены обычно утрачивают способность к фотосинтезу и начинают потреблять растворенную в воде органику.

Наличие таких организмов среди простейших свидетельствует о родстве между растениями и животными.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum

enim

fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Большинство простейших можно хорошо разглядеть только под микроскопом.

Так выглядят эвглены зеленые под микроскопом:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Все простейшие способны к бесполому размножению путем простого или множественного деления.

У многих из них обнаружен также половой процесс, протекающий по-разному.

У простейших, имеющих более-менее постоянную форму, кроме плазматической мембраны присутствует также дополнительная оболочка — пелликула.

У пресноводных простейших имеется сократительная вакуоль, выполняющая выделительную функцию.

Благодаря ей простейшие поддерживают необходимый им водно-солевой баланс.

В неблагоприятных условиях простейшие образуют твердую белковую оболочку и превращаются в цисты, которые могут распространяться ветром.

Одноклеточные способны к раздражимости.

Раздражимостью называют способность организма и его клеток отвечать на воздействия внешней среды определенными реакциями.

Примером раздражимости могут служить:

• движение амебы в сторону раздражителя (пища)

• движение амебы от кристаллов соли (хемотаксис)

• движение к свету у эвглены зеленой- положительный фототаксис

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Клетки корненожек, радиолярий и солнечников образуют особые выросты, функции которых в основном сводятся к передвижению и захвату пищи:

- у корненожек это ложноножки- выросты непостоянной формы, образующиеся на открытых участках тела

- у радиолярий и солнечников- это аксоподии- лучевые выросты, обеспечивающие парение в воде и доставку мелких пищевых частиц

Некоторые из рассматриваемых простейших образуют наружный скелет:

- известковую раковинку, что наиболее характерно для морских корненожек — фораминифер

- скелет из кремнезема сложной и часто очень красивой формы образуется у радиолярий.

Наружный скелет радиолярии можно представить себе так:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Раковинки фораминифер образуют меловые отложения на дне морей:

Известно всего около 40 тысяч видов простейших, из них примерно половина- ископаемые фораминиферы.

Название фораминифера произошло от латинского Foraminifera (лат. foramina- это глубокая трещина, ущелье). Это самые многочисленный отряд (более 1000 видов) среди корненожек. Они обитают в море и имеют раковину.

foramina- это глубокая трещина, ущелье). Это самые многочисленный отряд (более 1000 видов) среди корненожек. Они обитают в море и имеют раковину.

Некоторые виды ископаемых фораминифер для геологов служат сигналом при поиске месторождений нефти.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробно про жизнедеятельность амебы.

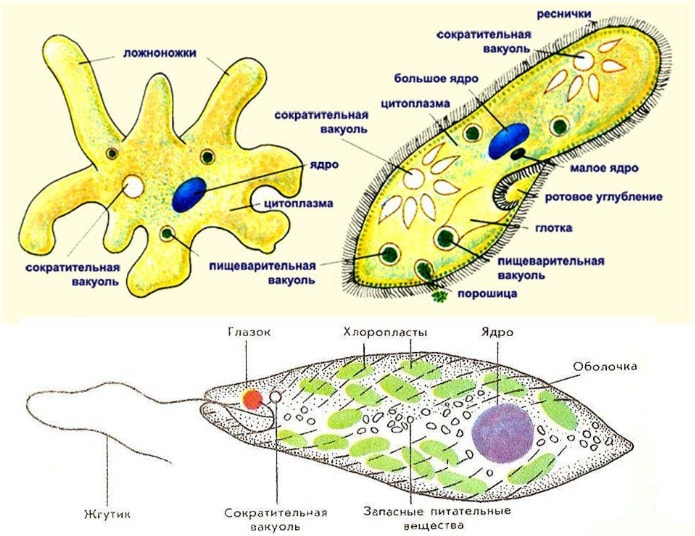

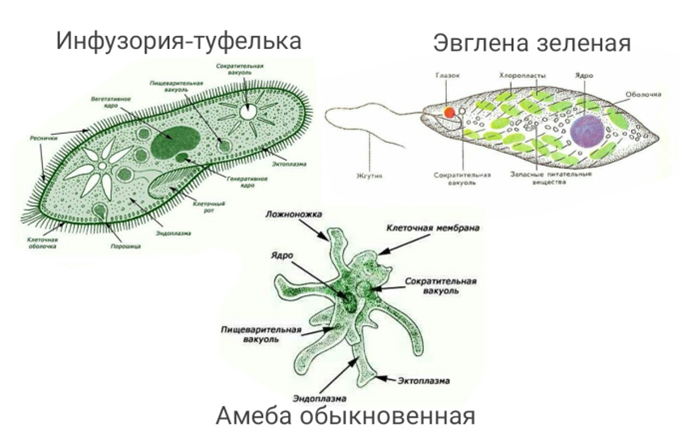

Амеба- очень просто устроенное животное, лишено скелета.

На теле амебы постоянно образуются псевдоподии — ложные ножки, меняющие свою форму.

Псевдоподии- это выросты, с помощью которых амебы передвигаются и захватывают пищу.

При захвате псевдоподиями бактерий, мелких одноклеточных образуется пищеварительная вакуоль внутри амебы, где и происходит внутриклеточное пищеварение.

Не переваренные остатки выбрасываются наружу в любом участке тела.

Такой способ захвата пищи с помощью ложных ножек называется фагоцитозом.

Попадание жидкости в клетку амебы называется пиноцитоз.

Конечные продукты жизнедеятельности (углекислый газ и другие вредные вещества и не переваренные остатки пищи) выделяются с водой через пульсирующую сократительную вакуоль, удаляющую излишки жидкости через каждые 1-5 мин.

Амебы размножаются только бесполым путем- митозом, делением клетки на две идентичных клетки.

Достигнув определенных размеров, амеба делится на две абсолютно одинаковых клетки.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum

enim

fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В неблагоприятных условиях (например, при высыхании водоема, недостатке пищи, понижение температуры) амебы втягивают ложные ножки, покрываются прочной двойной оболочкой и образуют цисты (инцистируются).

Часто среди амеб встречаются паразитические виды, которые обитают в толстом кишечнике животных и человека, один из представителей паразитов является дезентирийная амеба.

Дизентерийная амеба питается клетками эпителия кишечника и эритроцитами крови.

Вызывает болезнь, которая носит название амебная дизентерия.

Человек заражается ею при употреблении немытых овощей и фруктов, некипяченой воды, в которых содержатся мелкие четырехъядерные цисты дезентирийной амебы.

Если цисты попадают в организм человека со слабой иммунной системой и нарушенной микрофлорой кишечника дизентерийные амебы, выходя из цисты, начинает вести себя агрессивно.

Дезентирийные амебы попадают на слизистые оболочки человека, далее в кишечник, разрушают стенки кишечника, кровеносные сосуды, в результате чего образуются язвы, отчего у человека возникает кровавый жидкий стул.

Больному необходимо обязательное медикаментозное лечение.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Жгутиконосцы- обычно мелкие простейшие, использующие жгутики для передвижения или создания токов воды, приносящих пищу.

Жгутик представляет собой вырост цитоплазмы.

Число жгутиков у разных представителей группы различно:

- один

- два

- множество

Различные формы жгутиконосцев:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

С помощью колебательных движений единственного жгутика клетка простейшего как бы ввинчивается в окружающую водную среду и движется жгутиком вперед.

В случае наличия нескольких жгутиков, они работают согласованно, позволяя простейшему организму передвигаться в желаемом направлении.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Отдельные паразитирующие формы жгутиконосцев, например, некоторые лейшмании, утратили жгутики.

Лейшмания вызывает болезнь, которая поражает слизистые оболочки, кожный покров и внутренние органы человека.

Лямблии вызывают болезнь, при которой возникает резкая боль в брюшной полости; бледность слизистых оболочек; частый жидкий стул; слабость, потеря аппетита.

Лямблии обитают в тонком отделе кишечника человека.

Большой процент заболевших лямблиозом, составляют дети.

Также возбудитель может проникнуть в желчный пузырь и протоки, а оттуда попасть в печень.

Сонная болезнь, вызвана возбудителем отряда жгутиковые- трипаносомами.

Болезнь имеет распространение в жарких странах, и передаётся при укусе кровососущего насекомого- мухи цеце.

При заболевании возникают следующие признаки: общая слабость, заторможенность; головные и мышечные боли; истощение; сонливость; лихорадка.

Если больного не лечить, болезнь заканчивается летальным исходом.

Трихомонадами вызвана болезнь- трихомоноз.

Считается наиболее распространённым заболеванием мочеполовой системы.

Из-за мелких размеров большинство жгутиконосцев усваивают органические вещества, растворенные в воде всей поверхностью тела.

У некоторых хищных форм есть клеточный рот, которым они заглатывают относительно крупную добычу.

Эвглены- одна из групп жгутиконосцев, способных к фотосинтезу.

У эвглен есть светочувствительный глазок, благодаря которому они выбирают направление движения в сторону источника света, светочувствительный глазок еще называют стигма.

Это явление носит название положительного фототаксиса.

Ученые спорят о том, относить ли эвглен к растениям или к простейшим животным, так как в группе эвглен есть и представители, полностью утратившие способность к фотосинтезу.

Также мы можем увидеть под микроскопом постоянно сокращающуюся структуру в клетке эвглены- это сократительная вакуоль- органоид выделения (удаление жидких продуктов жизнедеятельности).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum

enim

fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Зеленая эвглена- фотосинтезирующий жгутиконосец.

Известны также колониальные и многоклеточные формы жгутиконосцев, которые способны к фотосинтезу.

Например, вольвокс:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

По одной из гипотез, возможно происхождение многоклеточных животных организмов от воротничковых жгутиконосцев.

Долгое время ботаники включали жгутиконосцев в состав царства Растений, а зоологи относили их к царству Животных, но это не мудрено, ведь эвглена зеленая, вольвокс, хламидомонада и другие жгутиконосцы соединяют в себе черты растительных и животных организмов.

В их клетках содержится хлорофилл, благодаря чему они способны к фотосинтезу, как растения, и на свету из углекислого газа и воды они образуют органические вещества, это автотрофный тип питания.

В темноте же эвглена, вольвокс, хламидомонада питаются готовыми органическими веществами, как животные, то есть охотятся на бактерий, мелких одноклеточных, одноклеточных водорослей- это гетеротрофный тип питания.

Такой тип питания называется смешанный или миксотрофный.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum

enim

fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

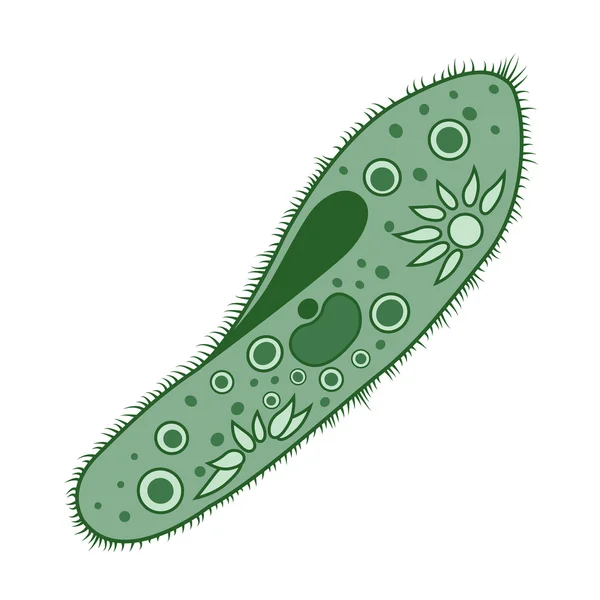

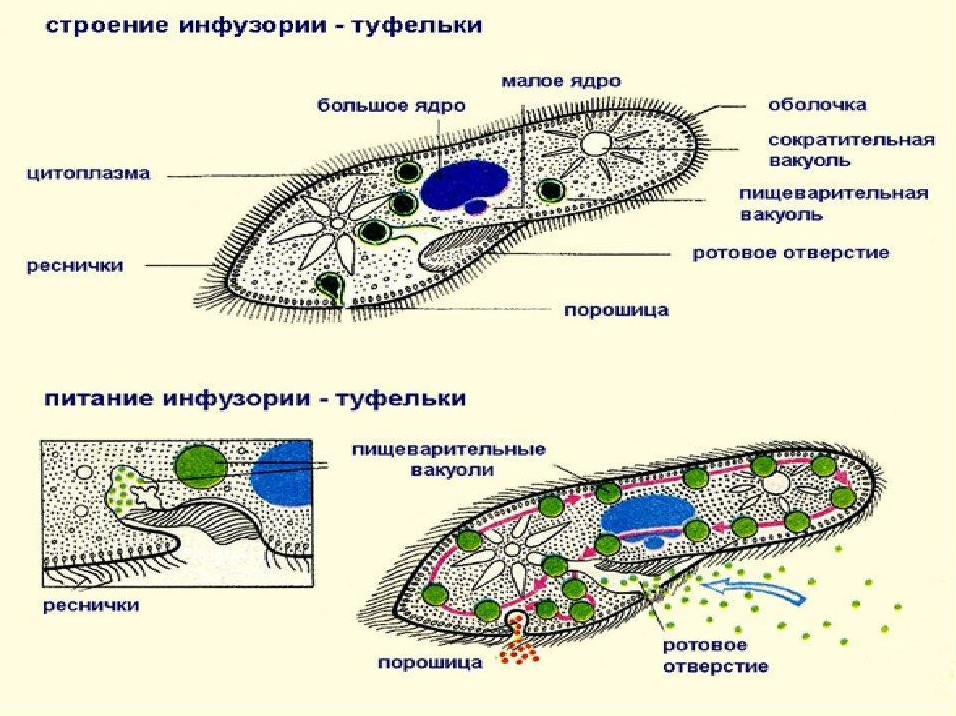

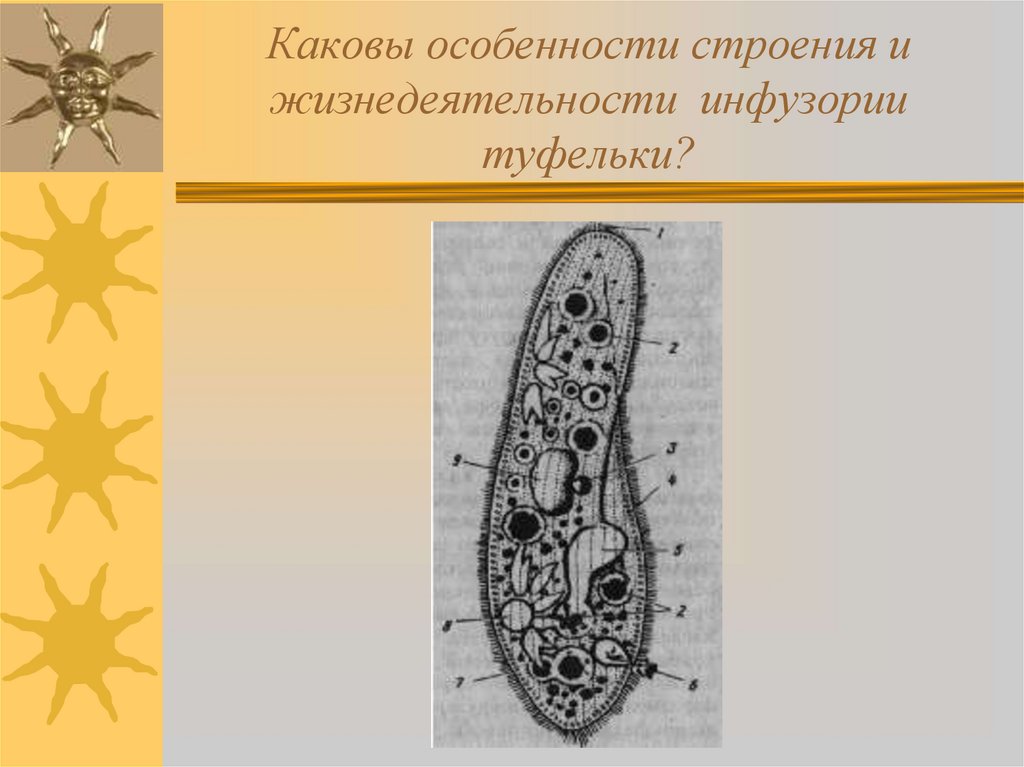

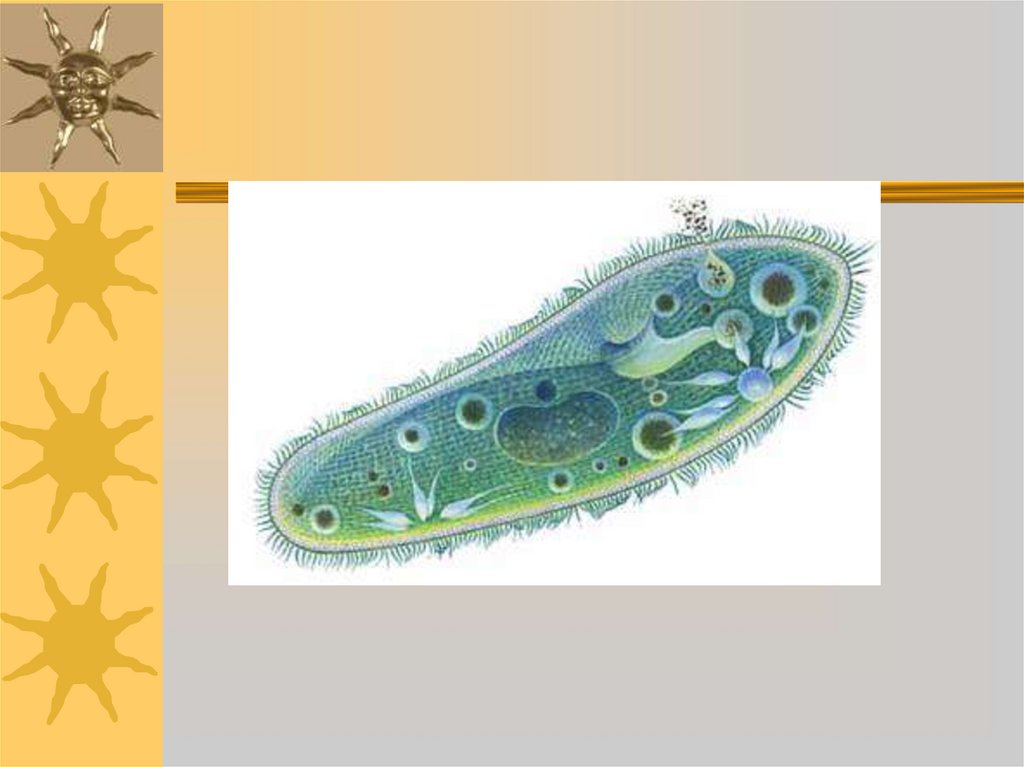

Инфузории — наиболее сложно устроенные простейшие, были первоначально обнаружены в травяных настойках (инфузиях) — отсюда и название.

Среди инфузорий есть как одиночные, так и колониальные формы.

Прикрепленные и свободно передвигающиеся.

Некоторые виды являются симбионтами или паразитами различных животных.

Инфузории иногда образуют большие скопления у источников пищи

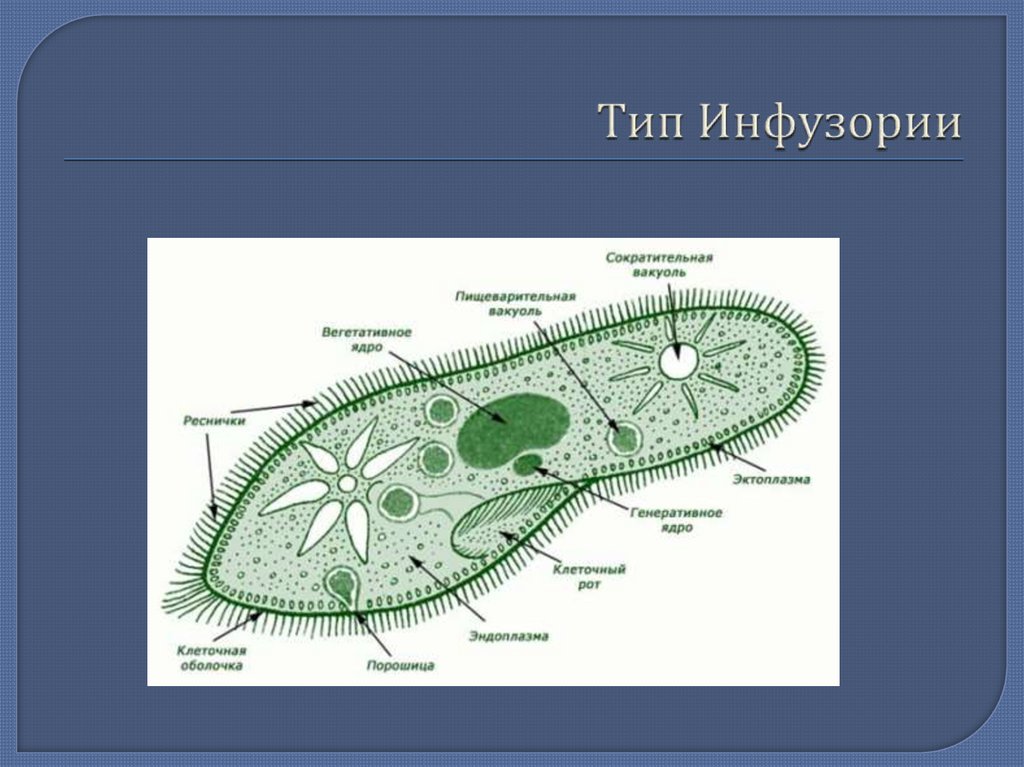

Инфузория туфелька- модельный объект молекулярной биологии:

- имеет уплощенную форму, напоминающую дамскую туфлю

- снаружи покрыта ресничками, согласованное действие которых приводит к передвижению в желаемом направлении

- как и у всех инфузорий, в клетке присутствует два ядра: большое- вегетативное и малое- генеративное

- в средней части расположен клеточный рот, в который реснички подгоняют пищевые частицы

- пища переваривается в разных частях цитоплазмы в пищеварительных вакуолях

- не переваренные остатки выводятся наружу через специальное отверстие в оболочке- порошицу

- имеется две сократительные вакуоли, опорожняющиеся попеременно, в переднем и заднем концах клетки

Строение инфузории туфельки:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Инфузории, как и все простейшие, могут размножаться бесполым путем.

У инфузории туфельки при этом делятся и большое, и малое ядро, образуется перетяжка и две молодые клетки расходятся, в каждой из которых образуется по одной новой сократительной вакуоли.

У инфузории туфельки может также наблюдаться половой процесс, так называемая конъюгация.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci autem beatae consectetur corporis

dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore

voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В процессе конъюгации происходит объединение цитоплазмы двух особей, соприкасающихся своими клеточными ртами.

Конъюгация приводит к радикальной перестройке ядерного аппарата.

Большие ядра разрушаются, а маленькие несколько раз делятся, и целым остается только одно маленькое ядро, все остальные тоже разрушаются.

Затем на заключительной стадии из маленького ядра образуется два ядра: одно неподвижное и одно перемещающееся в другую клетку.

Таким образом, клетки обмениваются подвижными ядрами.

После чего подвижное ядро сливается с неподвижным, и конъюгация завершается — особи расходятся, и в каждой из них из маленького восстанавливается большое ядро.

Сразу же после конъюгации происходит деление особей.

При этом каждая из двух инфузорий, между которыми происходила конъюгация, образует по четыре новые клетки.

Смысл конъюгации заключается в обмене генетической информацией, в результате чего в целом у популяции увеличивается приспособляемость к изменчивым условиям внешней среды.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum

enim

fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В группу споровиков объединяют простейших, перешедших к паразитическому образу жизни, вследствие чего их строение крайне упростилось.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Споровики обычно ведут малоподвижный образ жизни и целиком зависят от своих хозяев.

В жизненном цикле споровиков обычно чередуются стадии бесполого и полового размножения, часто протекающие со сменой хозяев.

У малярийного плазмодия, вызывающего опасную малярийную лихорадку, два хозяина:

- комар, в нем происходит половое размножение и процесс спорогонии

- человек, множественное деление (шизогония) происходит в клетках печени и затем в клетках крови- эритроцитах (это бесполая стадия цикла)

Молодые плазмодии, похожие на амебу, находясь в клетках крови- эритроцитах, поглощают гемоглобин, разрушая эритроциты и выходят в плазму крови.

Эритроцитарная шизогония циклично повторяется и продолжается до тех пор, пока количество плазмодиев не достигнет нужного уровня и на следующей стадии образуются половые клетки- гаметоциты, которые должны попасть в желудок комара.

Как только комар кусает человека, больного малярией, гаметоциты «переселяются» к своему основному хозяину- самке комара.

В желудке самки комара происходит половой цикл размножения малярийного плазмодия, поэтому комар является основным хозяином малярийного плазмодия.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

При малярии приступы лихорадки обычно наступают каждые 48 или 72 часа.

Именно столько длится период бесполого размножения паразита в клетках крови.

С выходом паразитов в кровяное русло в кровь также выделяется ядовитое вещество, меланин, который и вызывает острый приступ.

Профилактика малярии связана прежде всего с уничтожением переносчика заболевания- малярийного комара.

В настоящее время в некоторых странах Тропической Африки и Юго- Восточной Азии все еще обнаруживаются очаги этой опасной инфекции.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci autem beatae consectetur corporis dolores ea, eius, esse id illo inventore iste mollitia nemo nesciunt nisi obcaecati optio similique tempore voluptate!

Adipisci alias assumenda consequatur cupiditate, ex id minima quam rem sint vitae? Animi dolores earum enim fugit magni nihil odit provident quaerat. Aliquid aspernatur eos esse magnam maiores necessitatibus, nulla?

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Урок

Ткани животныхУрок

Размножение растений и животных

Простейшие, царство одноклеточных или колониальных эукариот презентация, доклад

Простейшие

Внеурочка ФГОС

7 класс (занятие 1)

Сравнительная характеристика простейших

Питание

Если простейшее питается продуктами распада органических веществ, всасывая всей поверхностью клетки, то такой тип питания называется сапрофитным = сапротрофным.

Если же в пищу идут бактерии, водоросли и др., имеются специализированные органоиды питания – клеточный рот, клеточная глотка (как у инфузории) и пищеварительные вакуоли, где расщепляется пища, то такой тип питания называют животным или голозойным.

Амеба в разных случаях может питаться либо сапрофитно, либо голозойно (для этого есть пищеварительная вакуоль и способность к активному захвату пищи, который называется фагоцитозом.

Фагоцитоз – активное захватывание и поглощение микроскопических инородных живых объектов (бактерии, фрагменты клеток) и твердых частиц одноклеточных животных (от греч. phagos – пожиратель, kytos – клетка).

В цитоплазме эвглены зеленой имеется хлорофилл, расположенный в хлоропластах. В них на свету, как у растений, образуются органические вещества. Такой тип питания называют автотрофным, точнее голофитным. А в темноте эвглены обесцвечиваются, так как хлорофилл синтезируется только на свету, и переходят к сапрофитному питанию (пищеварительных вакуолей нет и приспособлений к активному захвату пищи также нет).

Таким образом, у эвглены зеленой смешанное питание, или миксотрофное. В цитоплазме миксотрофных жгутиконосцев могут находится различные включения: зерна крахмала, капельки жира и др., а также красное пятнышко – глазок, который выполняет функцию светочувствительной органеллы (стигма).

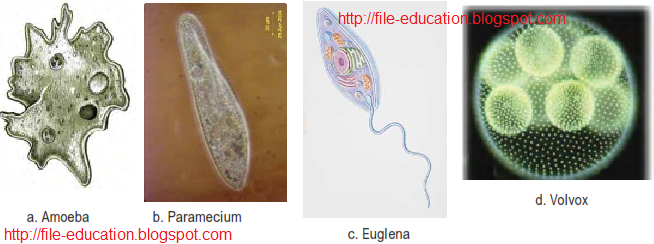

Амеба обыкновенная

Эвглена зеленая

Инфузория-туфелька

Сократительная вакуоль

Ядро

ложноножки

жгутик

Светочувствительный

глазок

Хлоропласты

ядро

Сократительные вакуоли

Малое ядро

порошица

Большое ядро

Защита

У инфузории-туфельки есть множество мельчайших нитей-стрел – трихоцист, которых у нее в запасе до 8 тысяч. Подобная же защита есть и у других простейших. У одних такие же нити-стрелы, у других – пузырьки с ядом или парализующей жидкостью (токсицисты, от слова токсин – яд). У жгутиконосцев тоже есть подобные структуры, которые хранятся в клетке в виде туго свернутых лент (как серпантин). При выстреливании ленты раскручиваются и одновременно сворачиваются вдоль по всейдлине в тоненькую трубочку.

У жгутиконосцев тоже есть подобные структуры, которые хранятся в клетке в виде туго свернутых лент (как серпантин). При выстреливании ленты раскручиваются и одновременно сворачиваются вдоль по всейдлине в тоненькую трубочку.

Размножение

Поперечное деление клетки

Продольное деление клетки

Амёба обыкновенная

Инфузория-туфелька

Эвглена зеленая

Возбудители заболеваний

Трипанасома – возбудитель заболевания сонной болезни, переносчик заболевания муха це-це от диких антилоп человеку в странах тропической Африки.

Лейшмания – возбудитель передается через укус москитов или грызунов. Болезнь распространена в странах с жарким и теплым климатом.

Кровь человека

Лямблия – паразит существует в тонких кишках человека, главным образом в 12-ти перстной кишке и вызывает кишечные расстройства (кровавый понос), может проникать в желчный пузырь, что вызывает заболевания близкое к холициститу.

Трихомонада – паразитирует в толстом кишечнике человека.

Заражение человека происходит при проглатывании цист, которые попадают в рот с немытых рук, овощей, фруктов, некипяченной загрязненной водой.

Профилактика: соблюдение правил личной гигиены.

Дизентерийная амёба вызывает заболевание – амебиоз. Обитает она в толстом кишечнике и вызывает особую форму кровавого поноса. Цисты могут заноситься на пищевые продукты мухами.

Задание

В чем заключаются основные сходства и различия между амебой обыкновенной и эвгленой зеленой? Приведите 3 — 4 примера?

Сходства:

Различия:

одноклеточные самостоятельные организмы.

в способах питания и передвижения.

Амеба питается готовыми органическими веществами,

а эвглена на свету способна к фотосинтезу.

Амеба передвигается и ловит добычу с помощью

ложноножек, а эвглена передвигается с помощью жгутика.

Задание

Приведите 3 примера, доказывающие, что простейшие (амеба, эвглена и инфузория) обладают раздражимостью.

Амеба уплывает от кристалликов соли.

Эвглена плывет по направлению к свету.

Инфузория при встрече с жертвой или врагом выпускает ядовитые нити.

Задание

Допишите пропущенные в тексте термины.

Инфузория-туфелька, амеба-протей и эвглена зеленая — представители разных типов и классов. Амеба и эвглена относятся к типу________________________а), инфузория к типу _____________б), а малярийный плазмодий к типу _______________в). Промежуточное положение между _________________г) и ______________д) занимают эвглены, так как они способны, испосльзуя энергию света _________________е), создавать_____________________ж), но могут и, как все животные, питаться ________________________ з) веществами.

Саркожгутиконосцы

Инфузории

Споровики

растениями

животными

солнца

органические вещества

готовыми органическими

Задание

Опишите по плану цикл развития малярийного комара, показанный на рисунке.

А) Каким образом в кровь человека попадает малярийный плазмодий?

Ответ: малярийный плазмодий попадает в кровь человека при укусе малярийным комаром.

Слюнные железы

Б) В какие клетки человека проникает плазмодий и что происходит с этими клетками?

Ответ: возбудитель разрушает эритроциты человека, размножаясь в них.

В) Что происходит с плазмодием в пораженных клетках и чем сопровождается этот процесс в организме человека?

Ответ: плазмодий размножается. Этот процесс сопровождается лихорадкой, повышением температуры.

Г) Какой процесс происходит у плазмодия в теле (кишечнике и желудке) комара?

Ответ: в теле комара происходит половое размножение плазмодия.

Д) При борьбе с малярией иногда применяют «нефтевание» — поверхность водоемов заливают нефтью. Зачем это делают?

Ответ: при «нефтефании» гибнут личинки комара, так как слой нефти на поверхности водоема препятствует доступу кислорода и дыхание личинок затрудняется.

Задание

Зачем нужны сократительные вакуоли пресноводным простейшим? Объясните ответ.

Ответ:

Вакуоли нужны, чтобы удалять лишнюю воду из организма животного.

Воды снаружи больше, чем внутри клетки, в которой находятся растворы органических веществ.

Вода устремляется внутрь, и если не удалять излишки – клетка разорвется.

Задание

Какие признаки присущи простейшим? Выберите три правильных ответа.

Одноклеточные животные

Многоклеточные животные

Способны к фотосинтезу и хемосинтезу

Свободноживущие пресноводные формы имеют сократительные вакуоли

Морские и паразитические формы не имеют сократительных вакуолей

Ведут только паразитический образ жизни

Ответ: 1 4 5

Задание

Верны ли следующие суждения о простейших?

А. У простейших в сократительных вакуолях скапливаются непереваренные остатки пищи, которые удаляются во внешнюю среду.

У простейших в сократительных вакуолях скапливаются непереваренные остатки пищи, которые удаляются во внешнюю среду.

Б. Пищеварительные вакуоли простейших образуются вокруг частиц пищи.

Верно только А

Верно только Б

Оба суждения верны

Оба суждения неверны

Ответ: 2

Задание

В организме термитов, активно питающихся древесиной, поселяются жгутиковые простейшие, а в них в свою очередь, живут бактерии. Какая связь существует между этими двумя фактами?

Ответ:

Древесина – это клетчатка. Термиты питаются древесиной и измельчают ее.

Жгутиконосцы, живут в организме термитов.

С помощью живущих в них бактерий облегчают и термитам и жгутиконосцам усвоение клетчатки.

Задание

Какую роль играют простейшие в получении тех мясных и молочных продуктов, которые вы едите?

Ответ:

Жвачные животные, питающиеся травой, не переваривают ее. Это клетчатка.

Это клетчатка.

Клетчатка сбраживается бактериями и некоторыми простейшими, которые живут в кишечнике животных.

Задание

После дождей и зимой некоторые морские радиолярии опускаются на глубины до 200 м, хотя обычно живут у поверхности океана. Почему именно в указанных случаях простейшие уходят на глубину?

Ответ:

После дождей вода на поверхности океана становится легче солёной, что для морских простейших опасно.

Зимой на больших глубинах теплее, чем на поверхности.

Задание

Признаки

А) одно ядро

Б) два ядра

В) орган движения -реснички

Г) орган движения — жгутики

Д) бесполое размножение продольным делением

Е) бесполое размножение поперечным делением

Группа простейших

Жгутиковые

Инфузории

Установите соответствие между группами простейших и их признаками.

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию

из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.

Ответ:

1

2

2

1

1

2

Тест по биологии Подцарство Одноклеточные 7 класс

Тест по биологии Подцарство Одноклеточные для учащихся 7 класса. Тест включает в себя 2 варианта, каждый вариант состоит из 2 частей (часть А, часть Б). В части А — 9 заданий, в части Б — 4 задания.

1 вариант

Часть А

А1. Практически все животные питаются

1) автотрофно

2) гетеротрофно

3) в процессе фотосинтеза

4) в процессе хемосинтеза

А2. Нервная система имеется у представителей царства

1) грибов

2) бактерий

3) растений

4) животных

А3. Из одной клетки состоит тело

1) мхов

2) лишайников

3) шляпочных грибов

4) простейших животных

А4. Ложноножки простейших животных представляют собой

1) пластиды

2) ядерное вещество

3) вырост цитоплазмы

4) запас питательных веществ

А5. Органоид выделения непереваренных остатков пищи у простейших животных — это

Органоид выделения непереваренных остатков пищи у простейших животных — это

1) ядро

2) циста

3) жгутик

4) порошица

А6. Размножение простейших животных в основном происходит путем

1) фагоцитоза

2) пиноцитоза

3) деления клетки

4) образования цисты

А7. Постоянная форма тела отсутствует у

1) фораминиферы

2) инфузории-туфельки

3) эвглены зеленой

4) амебы обыкновенной

А8. Только в клетках простейших животных, которые питаются автотрофно, имеется

1) хлорофилл

2) цитоплазма

3) жгутик

4) ядро

А9. Два ядра находятся в клетках животного

1) инфузории

2) эвглены

3) вольвокса

4) амебы

Часть Б

Б1. Верны ли следующие утверждения?

А. Многие простейшие животные входят в состав планктона.

Б. Фагоцитоз простейших животных связан с образованием сократительной вакуоли.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б2. Верны ли следующие утверждения?

Верны ли следующие утверждения?

А. Амеба захватывает пищу ложноножками.

Б. Среди представителей простейших животных существуют многоклеточные организмы.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б3. Выберите три верных утверждения. В клетках животных отсутствует

1) клеточная стенка

2) хлоропласт

3) цитоплазма

4) ядро

5) наружная мембрана

6) крупная вакуоль

Б4. Установите соответствие животного и его видом.

Особенность строения

А. Наличие ресничек

Б. Светочувствительный глазок

В. Ложноножки

Г. Хлоропласт

Д. Два ядра

Вид животного

1. Амеба

2. Эвглена

3. Инфузория-туфелька

2 вариант

Часть А

A1. В отличие от растений для большинства животных характерны

1) автотрофное питание

2) ограниченный рост

3) неограниченный рост

4) неподвижность

А2. Симметрия тела характерна для

Симметрия тела характерна для

1) водорослей

2) животных

3) бактерий гниения

4) плесневых грибов

А3. Орган передвижения инфузорий — это

1) клешни

2) реснички

3) конечности

4) мускульное волокно

А4. Захватывает пищу ложноножками

1) гриб

2) эвглена

3) амеба

4) инфузория

А5. В неблагоприятных условиях простейшие животные образуют

1) цисту

2) глотку

3) порошицу

4) сократительную вакуоль

А6. Избыток воды из тела простейшего животного удаляет

1) циста

2) ложноножка

3) сократительная вакуоль

4) светочувствительный глазок

А7. Специальные органоиды питания отсутствуют у

1) амебы обыкновенной

2) инфузории-туфельки

3) эвглены зеленой

4) вольвокса

А8. Организмы, которые способны к фотосинтезу и питаются готовыми веществами, называют

1) автотрофы

2) гетеротрофы

3) миксотрофы

4) фотосинтезирующие

А9. Органом пищеварения у инфузории является

Органом пищеварения у инфузории является

1) глотка

2) ресничка

3) малое ядро

4) сократительная вакуоль

Часть Б

Б1. Верны ли следующие утверждения?

А. Среди простейших животных отсутствуют паразиты.

Б. Простейшие животные способны размножаться половым путем.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б2. Верны ли следующие утверждения?

А. Эвглена зеленая перемещается к освещенным местам.

Б. Малярийный плазмодий — простейшее паразитическое животное.

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) Верны оба суждения

4) Неверны оба суждения

Б3. Выберите три верных утверждения. Для животных характерны особенности жизнедеятельности

1) ограниченный рост

2) неподвижность

3) активное передвижение

4) неограниченный рост

5) питание готовыми веществами

6) образование веществ на свету

Б4. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного и его видом.

Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного и его видом.

Процесс жизнедеятельности

А. Фагоцитоз — захват пищи ложноножками

Б. Непереваренные остатки удаляются через порошицу

В. Фотосинтез

Г. Движение с помощью ресничек

Вид животного

1. Амеба

2. Эвглена

3. Инфузория-туфелька

Ответы на тест по биологии Подцарство Одноклеточные

1 вариант

А1. 2

А2. 4

А3. 4

А4. 3

А5. 4

А6. 3

А7. 4

А8. 1

А9. 1

Б1. 1

Б2. 1

Б3. 126

Б4. 32123

2 вариант

А1. 2

А2. 2

А3. 2

А4. 3

А5. 1

А6. 3

А7. 1

А8. 3

А9. 1

Б1. 2

Б2. 3

Б3. 135

Б4. 1323

PDF-версия

Тест Подцарство Одноклеточные

(92 Кб, pdf)

Инфузории (ресничные) — Справочник — ЕГЭ 2022

Инфузория туфелька егэ биология

Инфузории (ресничные) — наиболее сложноорганизованный, развитый тип простейших. Среди инфузорий можно встретить как свободноживущие (в морских и пресных водах), прикрепленные формы, так и паразитические — балантидий. Представители свободноживущих форм: инфузория-туфелька, инфузория-трубач.

Среди инфузорий можно встретить как свободноживущие (в морских и пресных водах), прикрепленные формы, так и паразитические — балантидий. Представители свободноживущих форм: инфузория-туфелька, инфузория-трубач.

Инфузория-туфелька

Инфузория-туфелька — вид инфузорий, который получил свое названия благодаря форме тела (клетки) в виде туфельки. Это связано с наличием у клетки плотной наружной оболочки — пелликулы. Излюбленное место обитания — пресные водоемы со стоячей водой, ее легко можно обнаружить и в обычном аквариуме, взяв пробу воды на микроскопию.

- Органоиды движения

Органы движения у инфузории — реснички, которые покрывают тело полностью или частично. Совершая ими волнообразные движения, инфузория начинает вращаться и подобно винту вкручивается в толщу воду (штопорообразное движение).

За счет наличия плотной пелликулы, у инфузории имеется достаточно сложноустроенная пищеварительная система — по сравнению с амебой, у которой нет плотной оболочки, а вещества могут захватываться и выделяться в любом участке поверхности клетки. У инфузории такого хаоса, как у амебы, нет — для всего отведено свое место.

У инфузории такого хаоса, как у амебы, нет — для всего отведено свое место.

Ближе к переднему концу тела на поверхности инфузории имеется углубление — клеточный рот, также называемый цитостом (др.-греч. κύτος «вместилище» и στόμα — «рот»), служит местом поступления твердых пищевых частиц, бактерий.

Сужаясь, клеточный рот переходит в клеточную глотку (цитофаринкс — от греч. kytos – вместилище, клетка и pharyngos – глотка). На дне глотки пищевые частицы попадают в пищеварительные вакуоли (фагосомы), в которых благодаря ферментам перевариваются. Расщепленные пищевые частицы поступают в цитоплазму и используются клеткой для своих нужд.

Непереваренные остатки пищи удаляются с помощью экзоцитоза в специально отведенном месте, где прерывается пелликула — порошица (цитопиг).

Дыхательная система отсутствует, поэтому дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) у инфузории-туфельки осуществляется диффузно всей поверхностью клетки. При низкой концентрации кислорода в воде, инфузория способна существовать за счет гликолиза (от греч. glykys-сладкий и lysis — разложение) — бескислородного расщепления глюкозы.

glykys-сладкий и lysis — разложение) — бескислородного расщепления глюкозы.

Продукты азотистого обмена удаляются с помощью сократительных вакуолей. Этим же вакуолям принадлежит крайне важная функция: регуляция осмотического давления клетки — поддержание гомеостаза. В процессе работы сократительной вакуоли из клетки удаляется избыток воды, что препятствует разрыву клетки.

Если бы не сократительные вакуоли, удаляющие избыток воды, клетка лопнула, как переполненный воздушный шарик.

Эта тема заслуживает нашего особенного, пристального внимания. У инфузории-туфельки имеются два ядра: большое — вегетативное (макронуклеус), которое отвечает за процессы жизнедеятельности в клетке, и малое — генеративное (микронуклеус), основная функция которого заключается в процессе размножения клетки.

Для инфузорий характерно бесполое размножение, путем поперечного деления надвое. Заметьте, именно — поперечного, а не продольного, которое присуще эвглене зеленой. Под действием неблагоприятных факторов у инфузорий запускается механизм конъюгации — полового процесса.

Конъюгация не является в привычном смысле «половым размножением», так как в результате конъюгации не увеличивается число особей вида, а происходит только перекомбинирование генетического материала и обмен им между двумя инфузориями. В ходе конъюгации не образуются гаметы, и уже очевидно — не образуется зиготы.

При конъюгации две инфузории соединяются в области клеточных ртов (цитостом), между ними возникает цитоплазматический мостик. Вегетативное ядро (полиплоидное) каждой клетки растворяется, а генеративное (2n) мейотически делится, в результате образуется 4 ядра (n), 3 из которых растворяются, а одно оставшееся (n) делится митотически на мужское (n) и женское (n) ядро.

Женское ядро каждой инфузории остается на месте, а мужское (n) по цитоплазматическому мостику перемещается в клетку партнера, где сливается с женским (n) ядром клетки-партнера.

В результате в каждой клетке сливается женское ядро (которое никуда не перемещалось) с мужским ядром клетки-партнера, переместившимся по цитоплазматическому мостику. При слиянии образуется синкарион.

При слиянии образуется синкарион.

Это и есть половой процесс у инфузорий, в результате него происходит обмен генетической информацией между клетками.

Балантидий

Балантидий — вид инфузорий, являющийся самым крупным из патогенных кишечных простейших. Возбудитель балантидиаза. Форма клеток яйцевидная, покрыты ресничками. Ядерный аппарат типичен для инфузорий, состоит из вегетативного и генеративного ядер.

Паразитирует балантидий в толстой кишке, клинически заболевание протекает по типу колита (от греч. kolon — толстая кишка) — воспаления толстой кишки, и энтерита (от греч. enteron — кишка) — воспаления тонкой кишки.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Это и есть половой процесс у инфузорий, в результате него происходит обмен генетической информацией между клетками.

Studarium. ru

26.02.2020 19:23:22

2020-02-26 19:23:22

Источники:

Http://studarium. ru/article/73

Инфузория туфелька егэ биология » /> » /> .keyword { color: red; }

Инфузория туфелька егэ биология

Инфузория-туфелька относится к типу Инфузории, который принадлежит Простейшим (одноклеточным эукариотам). Часто инфузориями-туфельками называют несколько похожих видов. Характерными особенностями всех инфузорий являются наличие ресничек (которые являются органами передвижения) и более сложное строение их клетки-организма по сравнению с другими простейшими (например, амебами и эвгленами).

Инфузория-туфелька обитает в пресноводных, обычно загрязненных, водоемах. Размеры клетки от 0,2 до 0,6 мм. Форма тела похожа на подошву туфельки. При этом передний конец, которым инфузория плывет вперед, — это «пятка туфельки»; а «носок» — это задний конец.

Форма тела похожа на подошву туфельки. При этом передний конец, которым инфузория плывет вперед, — это «пятка туфельки»; а «носок» — это задний конец.

Тело инфузории-туфельки окружено ресничками. На рисунках и схемах реснички изображены только вокруг клетки. На самом деле они проходят своеобразными тяжами по всему телу (т. е. также сверху и снизу, чего мы не видим на плоском рисунке).

Двигается клетка благодаря волнообразным сокращениям ресничек (каждая следующая в ряду изгибается чуть позже предыдущей). При этом каждая ресничка резко двигается в одну сторону, после чего медленно возвращается на место. Скорость передвижение инфузории составляет около 2 мм в секунду.

Реснички крепятся к базальным тельцам. При этом половина из них ресничек не имеет. Базальные тельца, имеющие реснички и неимеющие их, чередуются.

Внешняя часть цитоплазмы (под клеточной мембраной) имеет структуры, позволяющие инфузории-туфельке сохранять свою форму. Эту часть цитоплазмы называют цитоскелетом.

В мембране есть трихоцисты, представляющие собой палочки, которые выбрасываются и «жалят» хищников, нападающих на инфузории-туфельки.

У клетки инфузории-туфельки есть достаточно глубокая впадина (как бы мембрана вогнута внутрь клетки). Это образование называют клеточным ртом, переходящим в клеточную глотку. Они окружены более длинными и толстыми ресничками, которые загоняют в них пищу. Чаще всего едой служат бактерии, одноклеточные водоросли. Инфузории их находят по выделяемым ими веществам.

От клеточной глотки отделяются пищеварительные вакуоли. Каждая такая вакуоль после своего образования проходит сначала в заднюю часть клетки, затем двигается в переднюю, после чего снова в заднюю. Это перемещение обеспечивается постоянным движением цитоплазмы. К пищеварительной вакуоли подходят лизосомы и различные ферменты, питательные вещества в вакуолях расщепляются и попадают в цитоплазму. Когда пищеварительная вакуоль обойдет круг и вернется в заднюю часть клетки, то ее содержимое будет выброшено за пределы через порошицу.

У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли. Одна находится в передней части клетки, другая — в задней. Эти вакуоли более сложные, чем у эвглены. Она состоит из центрального резервуара и отходящих от него канальцев. Избытки воды и вредные вещества сначала оказываются в канальцах, после чего идут в резервуары. Заполненные резервуары отделяются от канальцев и через поверхность клетки, сокращаясь, выбрасывают раствор. Вакуоли сокращаются поочередно.

Дышит инфузория-туфелька кислородом, растворенным в воде. Однако при дефиците кислорода может переходить на бескислородный способ дыхания.

Инфузории-туфельки размножаются делением клетки надвое. В отличие от эвглены зеленой родительская клетка делится не вдоль, а поперек (т. е. одна дочерняя клетка получает заднюю часть клетки-родителя, а другая — переднюю, после чего они достраивают недостающие части).

Кроме бесполого способа размножения, у инфузорий есть половой процесс. При нем не происходит увеличения количества особей, но происходит обмен генетической информации.

У инфузории-туфельки два ядра — большое (макронуклеус) и малое (микронуклеус). Макронуклеус полиплоден (в нем несколько наборов хромосом). Микронуклеус диплоден. Макронуклеус отвечает за контроль жизнедеятельности клетки. На содержащемся в нем ДНК происходит синтез РНК, которая отвечает за синтез белков. Микронуклеус отвечает за половой процесс.

При половом процессе две инфузории-туфельки подходят друг к другу со стороны клеточных ртов. Между клетками образуется цитоплазматический мостик. В это время в каждой клетке макронуклеус растворяется, а микронуклеус делится мейозом. В результате получаются четыре гаплоидных ядра. Три из них растворяются, а оставшееся делится митозом. В результате получаются два гаплоидных ядра. Одно из низ остается в своей клетке, а другое по цитоплазматическому мостику уходит в другую инфузории. Из второй инфузории перемещается одно из ее гаплоидных ядер. Далее в каждой клетке сливаются два ядра (одно свое и одно чужое). Уже образованное диплоидное ядро (микронуклеус) потом делится, образуя макронуклеус.

Одна дочерняя клетка получает заднюю часть клетки-родителя, а другая переднюю, после чего они достраивают недостающие части.

Biology. su

24.05.2018 15:52:02

2018-05-24 15:52:02

Источники:

Http://biology. su/zoology/paramecium-caudatum

Инфузория-туфелька многообразие инфузорий учитель биологии высшей категории — Документ » /> » /> .keyword { color: red; }

Инфузория туфелька егэ биология

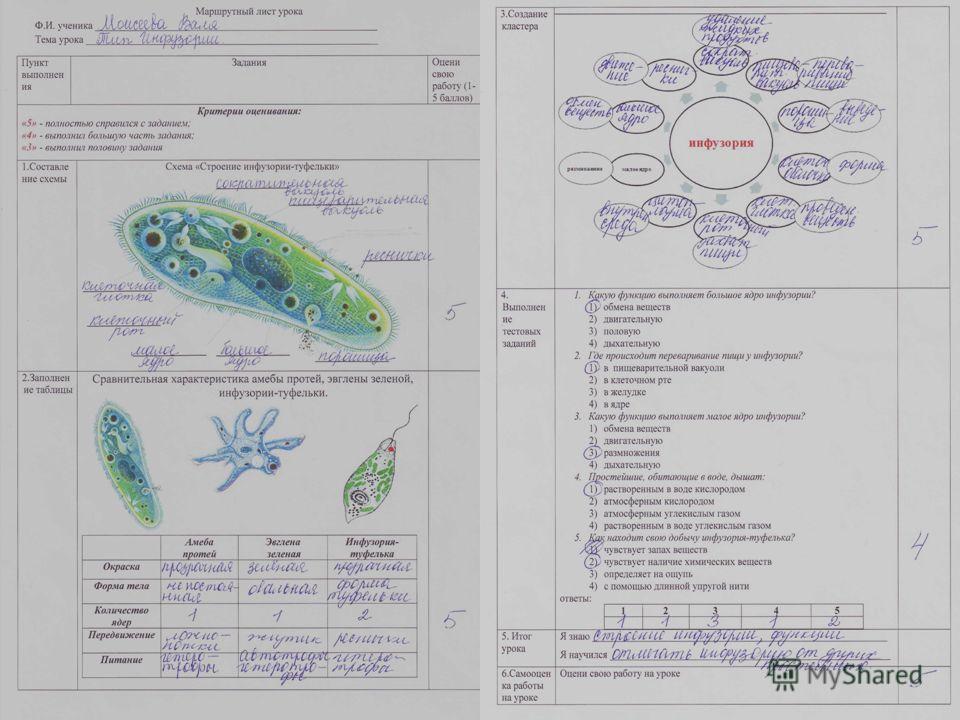

Познавательные: Изучить особенности строения, поведения и процессы жизнедеятельности у инфузории туфельки.

Развивающие: Развивать умения сравнивать и анализировать процессы жизнедеятельности простейших, и переносить знания в новую ситуацию.

Воспитательные: Формирование научного мировоззрения; воспитание эстетического отношения к окружающему миру.

Оборудование: Мультимедийный проектор, экран, учебный диск « Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии», таблица «Тип Простейшие». Микроскоп, готовый микропрепарат «Инфузория-туфелька», цветной картон.

Тип урока: комбинированный.

Вид урока: смешанный.

Формы работы : индивидуальная, групповая.

Методы и методические приемы: беседа, рассказ, частично — поисковый метод.

Сегодня наш урок мне хотелось бы начать со стихотворения

Человек рождается на свет,

Чтоб творить, дерзать – и не иначе,

Чтоб оставить в жизни добрый след

И решить все трудные задачи.

На предыдущем уроке мы изучили тип Саркожгутиконосцы, и мне хотелось бы выяснить, как вы усвоили этот материал. Для этого проведем интеллект – шоу «Эврика».

1 Конкурс «Третий – лишний» (Презентация. Приложение 1).

Вы должны найти смысловое несоответствие и пояснить его.

А) Амеба, радиолярия, фораминифера (Амеба и фораминифера

Относятся к систематической группе » Корненожки», а радиолярия к группе « Радиолярии». б) Радиолярия, эвглена зеленая, вольвокс (Радиолярия – представитель класса Саркодовые, остальные представители класса Жгутиконосцы.) в) амеба протей, амеба дизентерийная, малярийный плазмодий (Амеба протей ведет свободный образ жизни, а остальные паразитический)

2 Конкурс «Интересные слова» ( Приложение 2).

Объясните значение следующих слов:

А) Циста (плотная защитная оболочка, образуется при наступлении холодов)

Б) Пиноцитоз (поглощение воды клеткой)

В) Фагоцитоз (активное захватывание и поглощение живых объектов и твердых частиц)

Г) Миксотрофы (смешанный тип питания: автотрофное и гетеротрофное у зеленой эвглены)

Д) Стигма (светочувствительный глазок у зеленой эвглены)

Е) Таксис (двигательная реакция в ответ на односторонне действующий раздражитель)

Ж) Сапрофит (организм, питающийся продуктами распада органических веществ)

З) Псевдоподии (выступы цитоплазмы клетки, выполняющие функцию органелл движения)

3 Конкурс «Найди ошибку» (Приложение 3).

Перед вами таблица: Сравнительная характеристика простейших, в ней есть ошибки. Ваша задача выявить их. Работу ведете индивидуально, а затем проведем самооценку и взаимооценку в парах.

Ошибки: У амебы: 4,5,6,8.

У эвглены зеленой 2,4,5,6.

4 конкурс «Верны ли утверждения? » (Приложение 4).

При верном суждении вы должны показать зеленый сигнал светофора, если утверждение неверно, то красный.

1. Кислород в цитоплазму амебы и эвглены зеленой поступает через всю поверхность тела. ( з )

2. Продукты обмена веществ и избытки воды из тела простейших удаляются через сократительную вакуоль ( з )

3. При неблагоприятных условиях большинство простейших переходят в состояние цисты. ( з )

4. Эвглена зеленая участвует в образовании известняка. (к )

5. Размножение у амебы половое и бесполое (к )

Верные утверждения: 1,2,3.

С конкурсными с заданиями вы справились, а сейчас мне хочется поиграть с вами.

У меня на столе лежит конверт, а в нем разорванная загадка. Попытайтесь ее восстановить и разгадать (изначально загадка записывается на картоне, затем разрезается)

Здравствуйте, мои друзья.

Вы же знаете меня!

Мне «реснички» очень просто

За секунду 30 взмахов

Могу ими совершать

И на четверть сантиметра

Вперед тело продвигать

(Инфузория – туфелька) (Приложение 5).

׀׀׀ ) Изучение новой темы:

Откройте тетради и запишите тему урока: «Инфузория – туфелька. Многообразие инфузорий». А какие цели мы поставим перед собой?

План урока: (Приложение 6).

1) Систематическое положение инфузории – туфельки;

2) Знакомство со средой обитания, внешнее строение инфузории – туфельки;

3) Внутреннее строение инфузории туфельки;

5) Дыхание и обмен веществ;

6) Бесполое размножение;

7) Половое размножение;

8) Многообразие инфузорий;

9) Происхождение и родственные связи.

Каждое животное имеет свое определенное место в системе органического мира. Вот и наша инфузория – туфелька, которая только что появилась на свет имеет право получить свидетельство о рождении. Ребята, подскажите ее систематическое положение.

1) Систематика инфузории – туфельки.(Приложение 7).

Подцарство – одноклеточные (простейшие)

Тип – инфузории (7,5 тыс. видов )

Класс –Ресничные инфузории, подкласс Равноресничные инфузории

Вид — инфузория – туфелька

Ответьте на вопрос: « Кто впервые открыл простейших?»

(В 1675г. Голландский естествоиспытатель Антуан Ван Левенгук). (Приложение 8). Левенгук выяснил, что инфузорий можно разводить в настоях трав. Инфузория — от латинского слова «инфузум», что значит настой, наливка.

Голландский естествоиспытатель Антуан Ван Левенгук). (Приложение 8). Левенгук выяснил, что инфузорий можно разводить в настоях трав. Инфузория — от латинского слова «инфузум», что значит настой, наливка.

2) Знакомство со средой обитания, внешним строением инфузории – туфельки.

Этот организм можно встретить в водоёмах с опавшими листьями, где много органических останков.

Пресноводное простейшее длиной 0,2 – 0,3 мм. За 1 секунду проплывает путь, в 8 – 10 раз превышающий длину ее тела. Рекордсмен среди простейших. В процессе эволюции возникло важное приспособление для передвижения — реснички. Заостренный конец является — задним, а тупой конец – передним. Передвигается задним концом вперед. У неё постоянная форма тела. Поверхность клетки покрыта ресничками их количество около 10 тысяч. Клеточная оболочка из клеточной мембраны и эктоплазмы. Между ресничками находятся веретеновидные тельца трихоцисты-органоиды защиты и нападения. (Приложение 9).

3 ) Изучим особенности внутреннего строения инфузории-туфельки (Приложение 10). Вы должны заполнить в тетрадях таблицу « Особенности строения инфузории»

Вы должны заполнить в тетрадях таблицу « Особенности строения инфузории»

Таблица Особенности строения

2+ большое, малое

Проведём проверку вашей памяти и внимания, используя тренажер. Внимательно смотрите на экран. Читая вопрос, заполните пропуски органелл методом подстановки. После выполнения этого задания подготовьте микроскоп к лабораторной работе, рассмотрите микропрепарат «Инфузория-туфелька». Ответьте на вопрос: « Что вы увидели, изучая микропрепарат?» (Приложение 11).

4)Выясним питание инфузории — туфельки (Приложение 12). От переднего конца до середины тела туфельки проходит желобок с более длинными ресничками. На заднем конце желобка имеется рот – ротовое отверстие, ведущее в трубчатую глотку. Реснички желобка непрерывно работают, создавая ток воды. Вода подхватывает и подносит ко рту основную пищу туфельки-бактерии. Через глотку бактерии попадают внутрь тела инфузории. Здесь, в цитоплазме, вокруг них образуется пищеварительная вакуоль, в которую выделяется пищеварительный сок. Цитоплазма у туфельки находится в постоянном движении. Вакуоль открывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы.

Цитоплазма у туфельки находится в постоянном движении. Вакуоль открывается от глотки и подхватывается течением цитоплазмы.

Переваривание пищи и усвоение питательных веществ у инфузории происходит так же, как у амёбы. Непереваренные остатки выбрасываются наружу через отверстие-порошицу.

5) Дыхание и обмен веществ (Приложение 13).

Дыхание через всю поверхность тела. Обмен веществ, происходит за счёт двух попеременно сокращающихся сократительных вакуолей. Они сокращаются через 20-25 секунд каждая. Вода и вредные продукты жизнедеятельности собираются у туфельки из всей цитоплазмы по приводящим канальцам, которые подходят к сократительным вакуолям.

Твёрдые продукты обмена удаляются через порошицу.

6)Наша инфузория с наступлением лета, после того как вырастит, готовится к размножению. Она может размножаться бесполым и половым путем. Половой путь наиболее прогрессивный. (Приложение 14).

Этот процесс происходит с периодичностью в одни сутки. Все начинается с деления генеративного ядра. Оно делится на две части и каждая часть отходит к переднему и заднему концу. Затем происходит удвоение клеточного рта, и образование зачатков 2 новых сократительных вакуолей. Потом делится вегетативное ядро, новые сократительные вакуоли образуют систему канальцев, а цитоплазма в центре клетки образуют глубокую перетяжку и материнская клетка делится на 2 молодые инфузории.

Оно делится на две части и каждая часть отходит к переднему и заднему концу. Затем происходит удвоение клеточного рта, и образование зачатков 2 новых сократительных вакуолей. Потом делится вегетативное ядро, новые сократительные вакуоли образуют систему канальцев, а цитоплазма в центре клетки образуют глубокую перетяжку и материнская клетка делится на 2 молодые инфузории.

7)Посмотрим (Приложение 15). «Половое размножение» (конъюгация)

Две инфузории сходятся поверхностями в области клеточного рта. В области их контакта, между клетками образуются цитоплазматические мостики. Вегетативное ядро исчезает. Генеративное ядро каждой клетки делится дважды, после этого 3 из 4 ядер исчезают. Оставшееся ядро делится еще раз. Одно из образовавшихся ядер остается в клетке неподвижно, а другое перетекает по цитоплазматическому мостику в соседнюю клетку и происходит обмен ядер (генетической информацией) и их слияние.

Инфузории восстанавливают свои оболочки и расходятся. В результате деления нового ядра в клетке образуется вегетативное и генеративное ядро. Усложнение ядерного аппарата – ароморфоз. За один год потомство инфузорий может достичь 75*10¹º³ особей. Но этого не происходит, как вы думаете почему?

Усложнение ядерного аппарата – ароморфоз. За один год потомство инфузорий может достичь 75*10¹º³ особей. Но этого не происходит, как вы думаете почему?

8)Оказывается наша инфузория — туфелька не сирота, у нее есть богатая родня. (Приложение 16). Познакомимся с ее родственниками, а значит, рассмотрим многообразие инфузорий. Обратите внимание на рисунки учебника стр.19 затем посмотрите на экран, перед вами стилонихия она передвигается по твердой поверхности и поедает более мелких инфузорий. Хищная инфузория дилептус вытягивает передний конец в длинный хоботок и с его помощью загоняет мелких простейших в клеточный рот, который находится в основании хоботка. У инфузории – трубача передний конец как воронка. С помощью воронки ловит добычу и перемещается. Его длина 2мм. У него высокая регенеративная способность. Сувойка ведет прикрепленный образ жизни. Существует и паразитические формы – балантидиум. К сосущим инфузориям относится дидиниум. Есть инфузории, обитающие в желудке жвачных млеков – коров, овец, оленей. Их общая масса примерно 3кг. Участвуют в пищеварении и являются симбионтами.

Их общая масса примерно 3кг. Участвуют в пищеварении и являются симбионтами.

Посмотрите на экран, здесь показано родословное древо животного мира (Приложение 17), и ответьте на вопрос: « От кого произошли инфузории?»

( От жгутиковых) Для проверки знаний по теме каждый ученик получит карточку-рассказ «Путешествие в мир инфузорий», которую должен заполнить, затем проводится взаимоконтроль.

Карточка – задание (Приложение 18).

«Путешествие в мир инфузорий».

Впишите пропущенные слова в предложениях:

На встречу с вами приплыла инфузория — туфелька, она активно работала своими органами передвижения………………

От врагов она защищалась веретенообразными тельцами ………….

Инфузория – туфелька торопилась к нам и едва не обожгла свое тело опасными химическими веществами, но успела применить поведенческую реакцию -……………., благодаря чему осталась жива.

По дороге к нам она успела позавтракать лишь бактериями, то есть тип ее питания…………………..

В пути она встретила жвачных животных, которые приглашали ее на взаимовыгодное сожительство…………………….

Она рассказала о новообразованиях, которыми наделила ее природа, в отличие от всех простейших:

А) пища в нее попадает через …………………, непереваренные остатки выбрасываются наружу через ……………………

Б) лишняя вода удаляется за счет двух……………………вакуолей

В) два способа размножения — ……………….и………………….

Г) при конъюгации основная роль падает на ………………ядро.

Д) в геноме человека 25 тысяч генов, а у инфузории — туфельки на 15 больше……………….

Попытайтесь ее восстановить и разгадать изначально загадка записывается на картоне, затем разрезается.

Textarchive. ru

27.10.2018 8:49:23

2018-10-27 08:49:23

Источники:

Http://textarchive. ru/c-2652551.html

Биология 2e, Биологическое разнообразие, протисты, группы протистов

Текущие данные свидетельствуют о том, что виды, классифицируемые как хромальвеолаты, произошли от общего предка, поглотившего фотосинтетическую клетку красных водорослей, которая сама уже развила хлоропласты в результате эндосимбиотических отношений с фотосинтетическими прокариотами. . Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, полученные из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, в которую могут вноситься изменения. Хромальвеолаты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеоляты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

. Следовательно, считается, что предок хромальвеолатов возник в результате вторичного эндосимбиотического события. Однако некоторые хромальвеолаты, по-видимому, утратили пластидные органеллы, полученные из красных водорослей, или вообще лишены пластидных генов. Следовательно, эту супергруппу следует рассматривать как рабочую группу, основанную на гипотезах, в которую могут вноситься изменения. Хромальвеолаты включают очень важные фотосинтезирующие организмы, такие как диатомовые водоросли, бурые водоросли и важные возбудители болезней животных и растений. Хромальвеоляты можно разделить на альвеоляты и страменопилы.

Альвеоляты: динофлагелляты, апикомплексии и инфузории

Большое количество данных подтверждает, что альвеоляты произошли от общего общего предка. Альвеоляты названы в честь наличия альвеолы или окруженного мембраной мешочка под клеточной мембраной. Точная функция альвеол неизвестна, но они могут участвовать в осморегуляции. Альвеоляты далее подразделяются на некоторые из наиболее известных протистов: динофлагелляты, апикомплексы и инфузории.

Динофлагелляты демонстрируют большое морфологическое разнообразие и могут быть фотосинтезирующими, гетеротрофными или миксотрофными. Хлоропласт фотосинтезирующих динофлагеллят образовался в результате вторичного эндосимбиоза красной водоросли. Многие динофлагелляты заключены в переплетающиеся пластины целлюлозы. Два перпендикулярных жгутика входят в бороздки между целлюлозными пластинками, причем один жгутик идет продольно, а второй опоясывает динофлагеллят (рис.). Вместе жгутики способствуют характерному вращательному движению динофлагеллят. Эти протисты существуют в пресноводных и морских средах обитания и являются компонентом планктон , обычно микроскопические организмы, дрейфующие в воде и служащие важным источником пищи для более крупных водных организмов.

Динофлагелляты. Динофлагелляты отличаются большим разнообразием форм. Многие заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые помещаются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение.

Многие заключены в целлюлозную броню и имеют два жгутика, которые помещаются в канавки между пластинами. Движение этих двух перпендикулярных жгутиков вызывает вращательное движение.Динофлагелляты имеют ядерный вариант, называемый динокарионом. Хромосомы в динокарионе сильно конденсированы на протяжении клеточного цикла и не имеют типичных гистонов. Митоз у динофлагеллят закрытый, т. е. веретено отделяет хромосомы снаружи от ядра без разрыва ядерной оболочки.