Изучение темы: «Простейшие» в 7-м классе

Урок 1 Тема Среда обитания, строение и дыхание простейших.

Задачи:

1. Способствовать изучению

особенностей строения одноклеточных животных

(простейших)

2. Подвести учащихся к пониманию единства

органического мира.

3. Закрепить умение работать с микроскопом.

4. Использовать активные формы и приемы работы с

целью проявления личного уровня зунов.

Понятия: Одноклеточное животное, дыхание, питание, хищник,

Оборудование:

1. На каждую парту микроскоп.

2. Таблицы “Простейшие” “Хламидомонада”.

3. Микропрепараты “Амеба”, “Эвглена”,

“Туфелька”.

Ход урока.

1. Вступительное слово учителя:

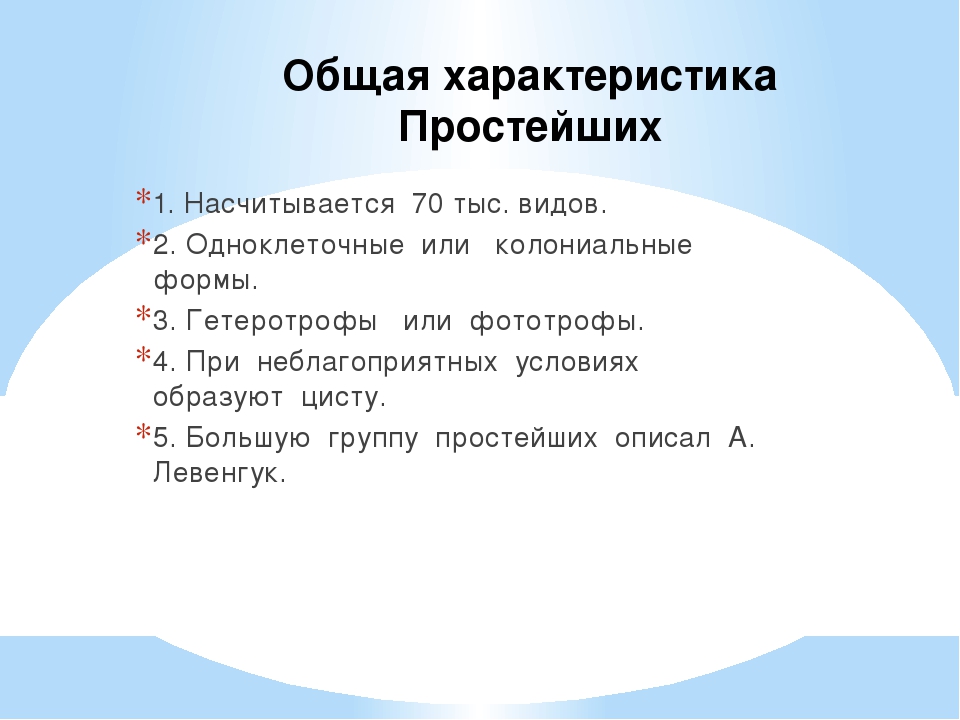

Простейшие — это первая группа

животных, которую мы изучаем.

1) строение,

2) среда обитания,

3) как дышат; как размножаются; как передвигаются?

На эти вопросы мы с вами и будем отвечать.

2. Изучение нового материала.

1) История открытия – сообщение учащегося.“300 лет назад жил в г. Дельфте, что в Голландии шлифовальщик стекол Антон Левенгук. Через свои стекла он рассматривал окружающий его мир. Взяв застоявшуюся воду из бочки, он увидел в ней движущиеся организмы. Левенгук очень удивился и назвал их ничтожнейшими зверушками. Позднее ученые дали им название простейшие. Заслуга Левенгука перед наукой велика: во-первых, он открыл не видимых невооружённым глазом животных. И, во-вторых, он сделал микроскоп орудием изучением природы”.

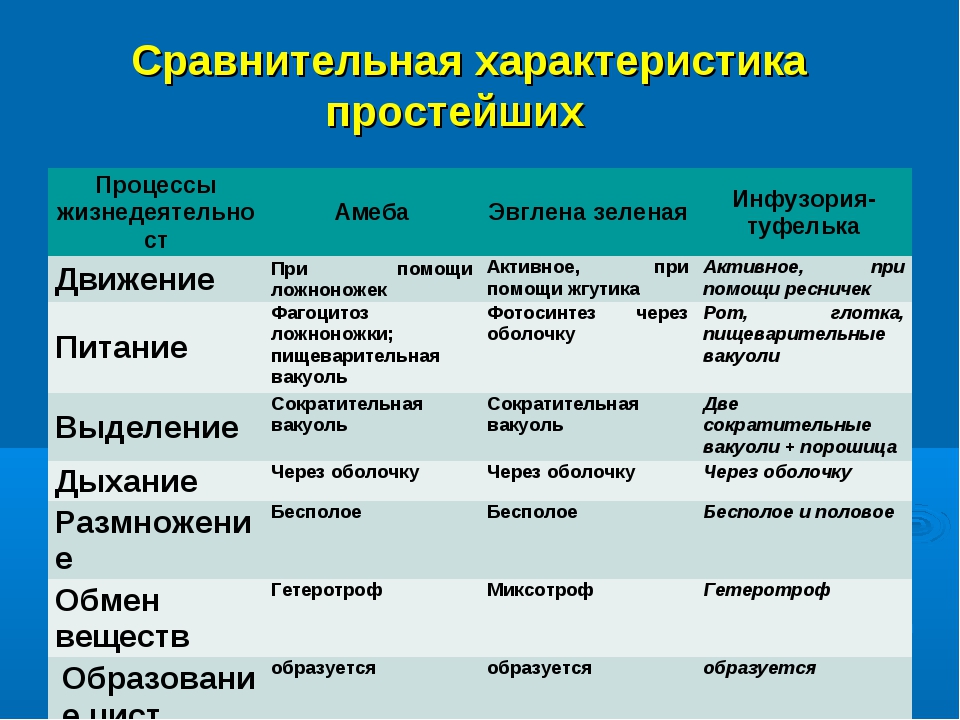

2) Изучение строения простейших.

– Приготовьте таблицу (1) как на доске. Надписи сделайте точно также.

Надписи сделайте точно также.

царство |

животные |

||

Вид |

Амеба обыкновенная |

Эвглена зеленая |

Туфелька обыкновенная |

Строение |

Ложноножка Оболочка Цитоплазма Ядро Пищеварительная вакуоль

|

Жгутик Стигма Сократительная вакуоль Оболочка Хлоропласт Цитоплазма Ядро Запасные питательные вещества |

Реснички Сократительная вакуоль Пищеварительная вакуоль Ядро М. Рот Порошица ЦитоплазмаОболочка |

Среда |

Загрязненная |

С гнилыми листьями |

Загрязненная |

Движение |

Ложноножки |

Жгутики |

Реснички |

Питание |

Гетеротрофное, хищник |

Гетеротрофное, автотрофное |

Гетеротрофное, хищник |

Кислород поступает через поверхность |

Кислород поступает через поверхность | Кислород поступает через поверхность | |

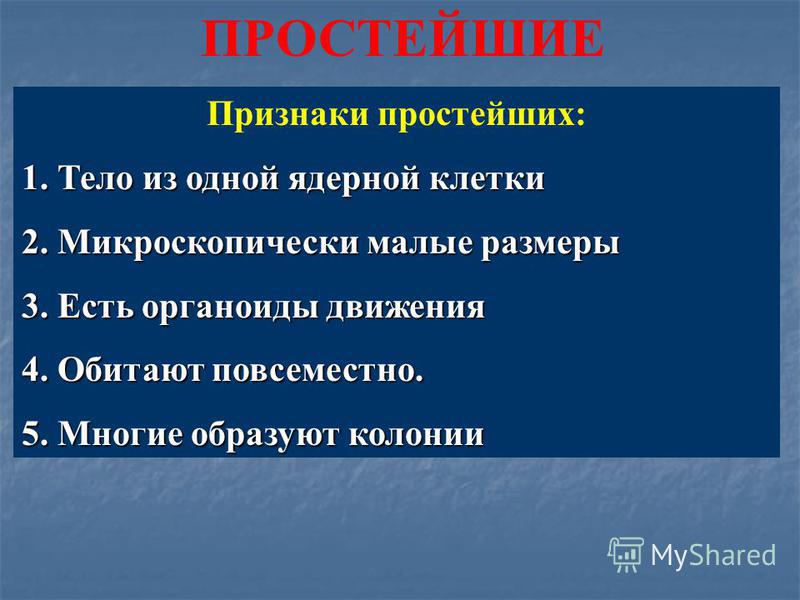

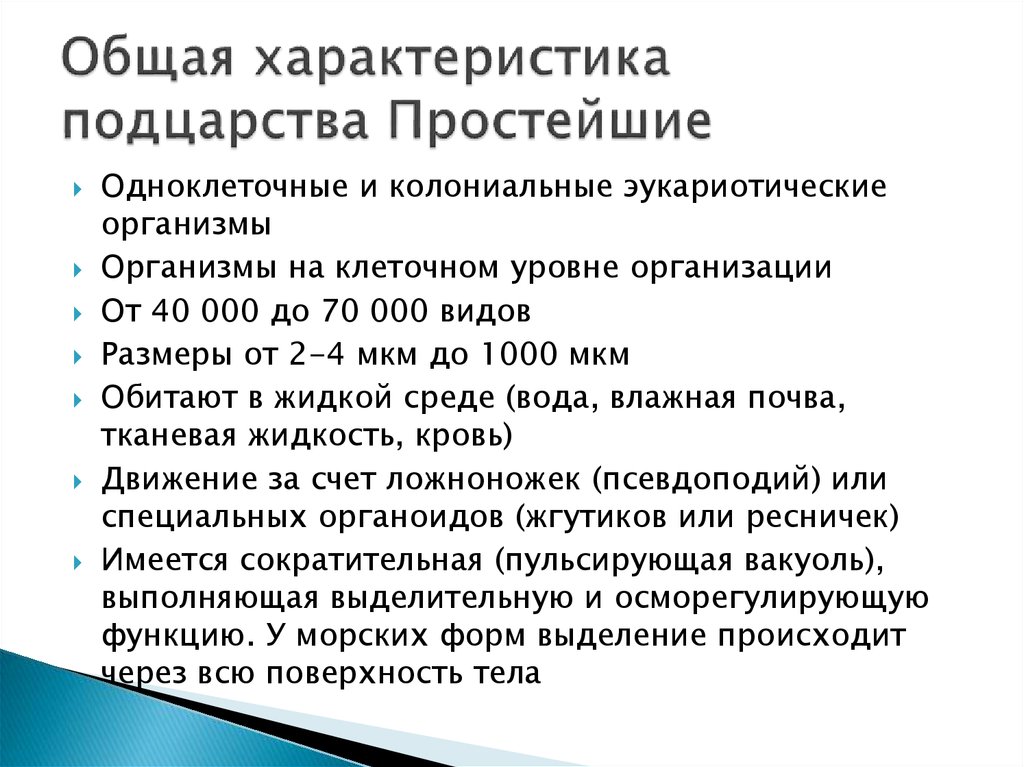

Подцарство Простейшие. Характерные черты организации. Классификация. Значение для медицины

Характерные черты организации. Классификация. Значение для медицины

· Царство Животные

· Подцарство Многоклеточные (metazoa)

· Подцартсво Простейшие (одноклеточные; protozoa). Выделяют 7 типов.

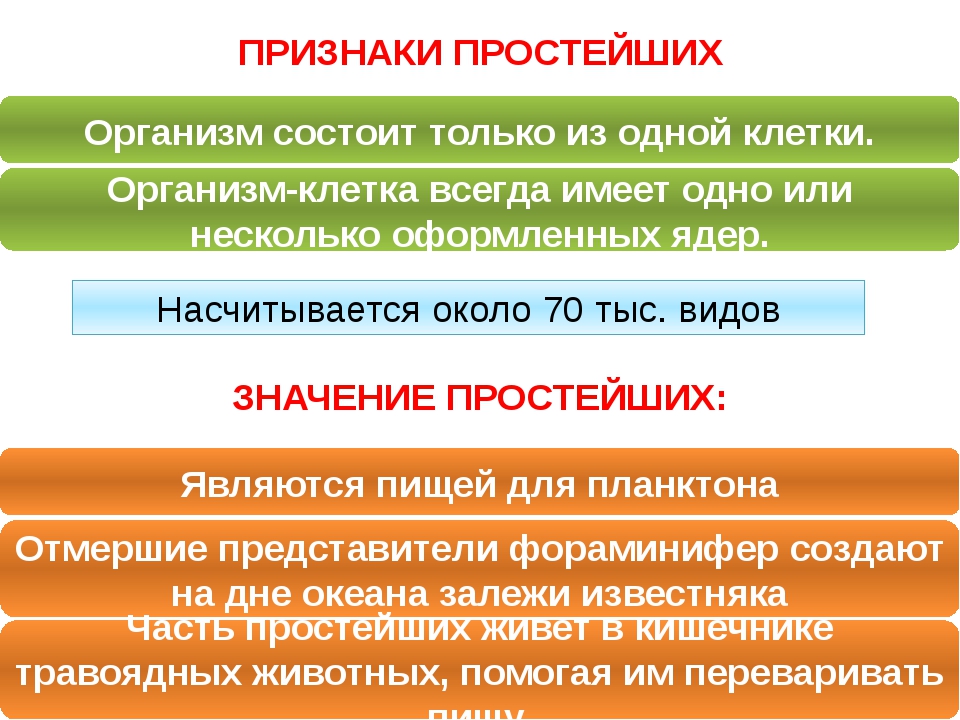

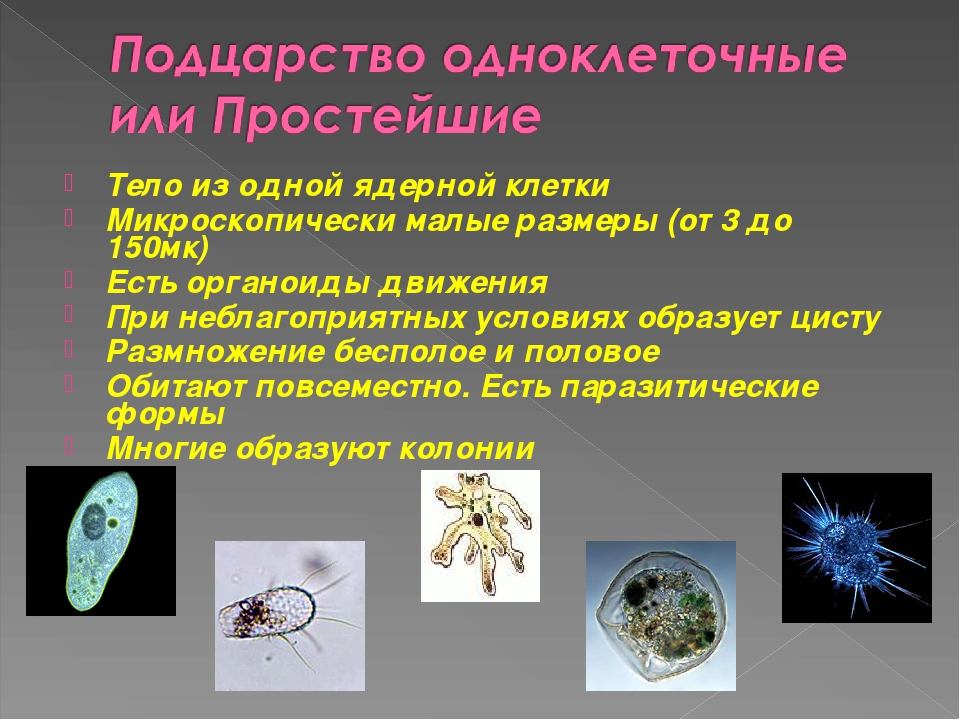

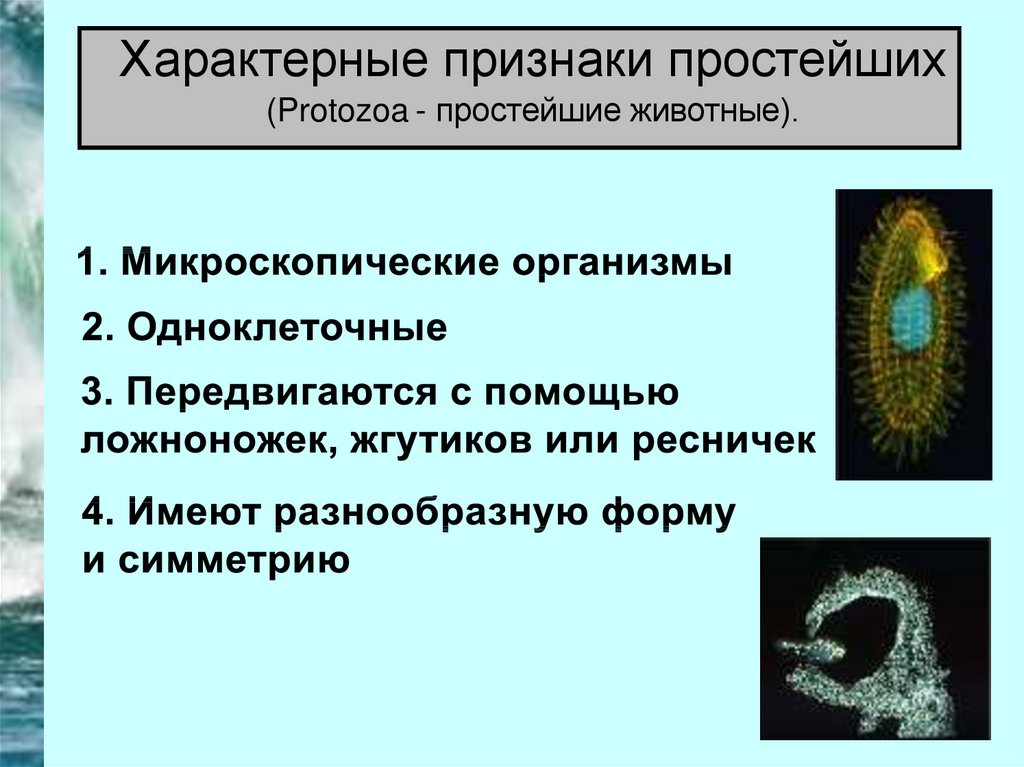

В подцарстве одноклеточные с токи зрения медицинской паразитологии интерес вызывают 3 типа: саркомастигофоры (sarcomastigophora), апикомплексы (apicomplexa), инфузории (ciliphora). Простейшие – это гетеротрофные и автотрофные организмы, одноклеточные, которые могут могу быть одноядерными или многоядерными и в ряде случаев образуют колонии.

Простейшие были открыты Левенгуком. В настоящее время известно более 39 тыс. видов простейших. Понятие о простейших как одноклеточных организмах было сформулировано лишь в 19 веке 2 учеными Зибольдом и Келлкиером. Согласно новым принципам классификации организмов жгутиковые и саркодные объединяются в тип саркомастиговоры и насчитывают около 25 тыс. видов. В основу деления простейших на типы положены принципы строения их ядерного аппарата, органелл движения, типов размножения и жизненных циклов.

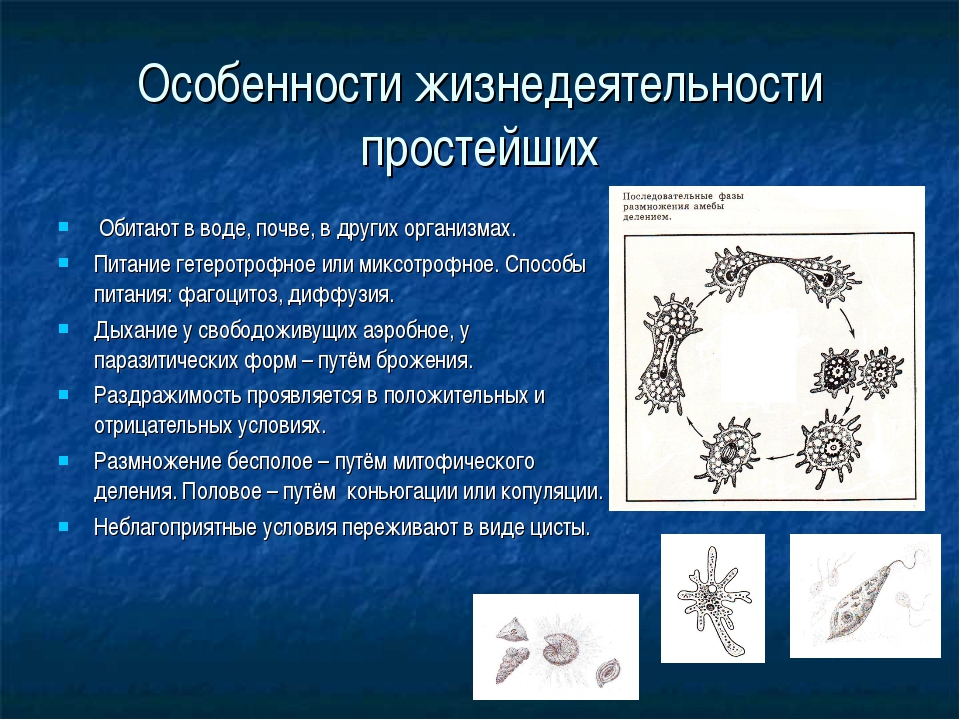

Деление клеток у многоклеточных приводит к росту организма, а у одноклеточных – к размножению. Жизненный цикл простейших представляет собой циклически повторяющийся отрезок развития вида между двумя одноименными стадиями. Средние размеры простейших измеряются как правило несколькими десятками микрометров. Самые мелкие – 2-4 мкм, самые крупные – до 1 мм.

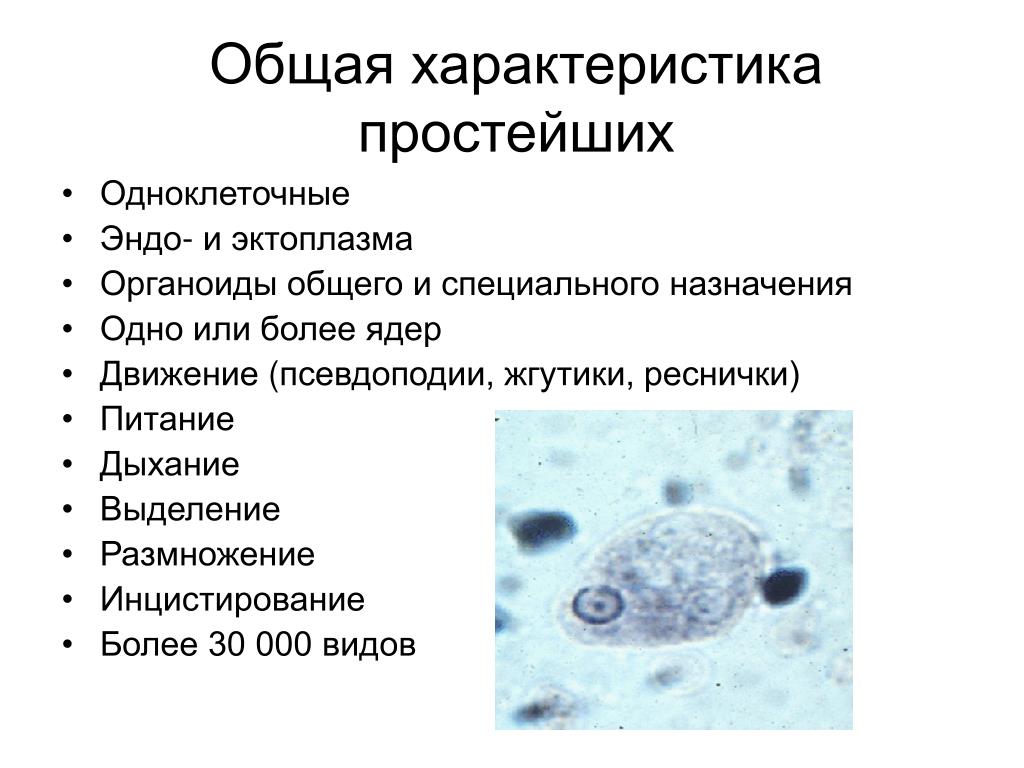

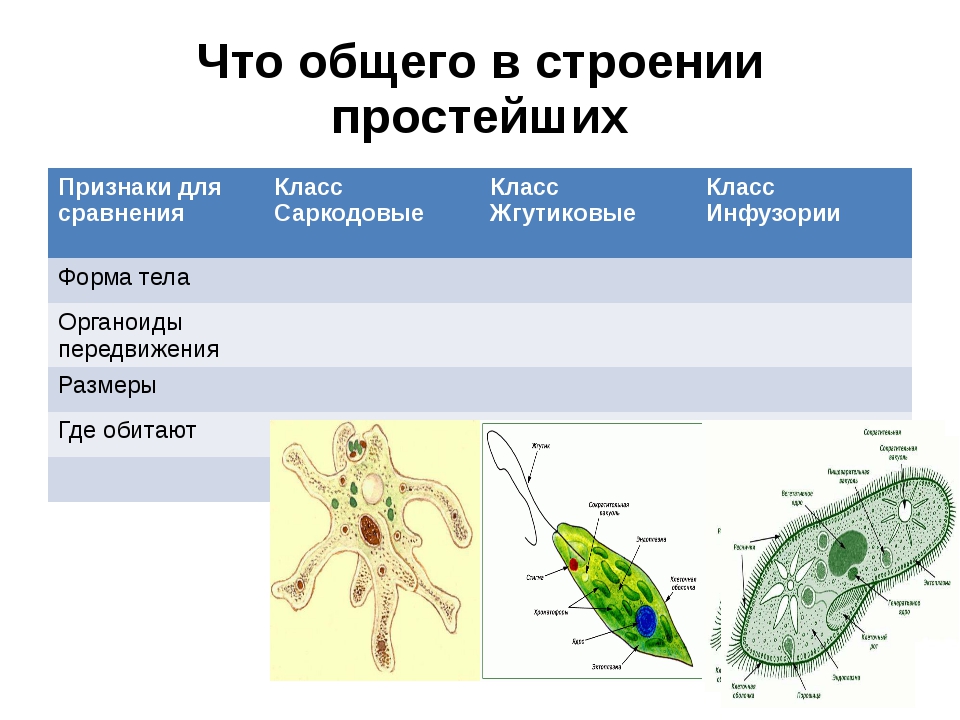

(2)

Форма тела у простейших очень разнооьразная (непостоянная, постоянная). Также как и тип симметрии (внешняя билатеральная, лучевая). Строение клетки простейших хар-ся всеми основными признаками клеточного строения эукариот. Клетка простейших состоит из цитоплазмы и одного или нескольких ядер. Поверх мембраны могут располагаться оболочки (слизистая,хитиноидная), может образовываться скелет (известковый или кремниевый органический). В цитоплазме различается 2 слоя: наружный прозрачный – эктоплазма, внутренний зернистый – эндоплазма (где располагаются все органеллы). У простейших органеллами движения являются псевдоподии, жгутики (небольшое количесвто на переднем колнце тела), реснички, ундулирующая мембрана.

У человека могут паразитировать представители амеб, споровиков, жгутиконосцев и ресничных инфузорий. Кроме этого простейшие встречаются в различных средах жизни. Чаще всего в морских и пресных водах. Простейшие паразитируют в различных тканях и полостях тела хозяина, проникая в его организм в соответствии с эволюционно сложившимся механизмом передачи. Это может быть алементарный способ, трансмессивный, половой путь и др.

Это может быть алементарный способ, трансмессивный, половой путь и др.

Простейшие у человека паразитируют в ротовой полости (ротовая амеба, entamoeba gingivalis; ротовая трихомонада), в тонкой кишке (лямблия кишечная, кишечная кокцидия, криптоспоридиум), в мочеполовых путях (вагинальная или урогенетальная трихомонада), остальные простейшие локализуются в толстом кишечнике. Все простейшие – паразиты, рамзножаются в организме человека простым делением и только некоторым из них свойственен половой путь размножения. Диагностика протозоозов (заболевания, вызва. Простейшими паразитами) основывается на обнаружении их в крови (плазмодий, трипаносомы), в костном мозге (лейшмания Донована), фекалиях (возбудители амебиаза, балантидиаз), выделениях из мочеполовых путей (урогенетальная трихомонада), иммунологические методы (токсоплазмоз).

В пищеварительном тракте у человека паразитируют более 15 видов простейших, из них амеб – 7 видов, жгутиковых – 6, споровиков – 2, инфузорий – 1. Простейшие существуют в теле человека в вегетативной форме и в форме цисты. Циста – пассивная стадия. Вегетатвиная – тропазоид – активная стадия. Есть простейшие, которые не образую цист (трихомонада кишечная и ротовая, ротовая амеба). Вегетативные формы во внешней среде неустойчивы и поэтому быстро погибают. Цисты образуются из вегетативных форм нижних отделов кишечника. У споровиков в результате полового процесса образуются ооцисты, которые по строению отличаются от цист других простейших (у ктоксоплазмы ооциста включает 2 цисты под 1 оболочкой). 1 организм-паразит, размножившись, способен привести к гибели хозяина, т.к. большинство простейших имеют время генерации от 6 до 24 часов.

Простейшие существуют в теле человека в вегетативной форме и в форме цисты. Циста – пассивная стадия. Вегетатвиная – тропазоид – активная стадия. Есть простейшие, которые не образую цист (трихомонада кишечная и ротовая, ротовая амеба). Вегетативные формы во внешней среде неустойчивы и поэтому быстро погибают. Цисты образуются из вегетативных форм нижних отделов кишечника. У споровиков в результате полового процесса образуются ооцисты, которые по строению отличаются от цист других простейших (у ктоксоплазмы ооциста включает 2 цисты под 1 оболочкой). 1 организм-паразит, размножившись, способен привести к гибели хозяина, т.к. большинство простейших имеют время генерации от 6 до 24 часов.

К типу саркомастигофоры относятся свободноживущие и паразитические простейшие, органиодами движения которых являются псевдоподии и жгутики. В настоящее время объединяются в 1 тип из-за наличия переходных форм, обладающих сразу 2 типами органелл (мастигоамебы), половой процесс у саркомастигофор – это копуляция, но большинство видов разножаются бесполым путем. Тип включает в себя подтип саркодовые, подтип жгутиконосцы, подтип аполины. У саркодовых наибольшее значение имеет класс кореножки (ризопода), отряд амебы. Саркодовые не имеют постоянной формы тела, покрыты толькой мембранной, не имеют уплотненных оболочек, но могут образовывать раковину или внутренний скелет. Большинство саркодовых – свободноживущие виды. Передвигаются с помощью псевдоподий или за счет циркуляции цитоплазмы. Жгутики могут образовываться на кратковренменной стадии развития (гаметы, зооспоры).

Тип включает в себя подтип саркодовые, подтип жгутиконосцы, подтип аполины. У саркодовых наибольшее значение имеет класс кореножки (ризопода), отряд амебы. Саркодовые не имеют постоянной формы тела, покрыты толькой мембранной, не имеют уплотненных оболочек, но могут образовывать раковину или внутренний скелет. Большинство саркодовых – свободноживущие виды. Передвигаются с помощью псевдоподий или за счет циркуляции цитоплазмы. Жгутики могут образовываться на кратковренменной стадии развития (гаметы, зооспоры).

Наука о паразитических простейших — возбудителях болезней человека, носит название медицинская протозоология.

Морфологическая характеристика. Тело простейших имеет микроскопические размеры и представлено одной клеткой. Клетка эукариотическая. Органоиды простейших осуществляют функции целого организма.

Органоиды передвижения — псевдоподии, жгутики или реснички.

Органоиды питания — пищеварительные вакуоли. Непереваренные остатки пищи выбрасываются наружу.

Органоиды выделения и осморегуляции — сократительные вакуоли. У паразитических и морских форм этот тип вакуоли может отсутствовать.

Органоиды защиты — трихоцисты. Существу001ют у инфузорий.

Размножаются простейшие бесполым и половым путем. Бесполое размножение: бинарное и множественное (шизогония) деления. Половой процесс: копуляция и конъюгация.

Жизненный цикл. Стадии развития в цикле часто повторяются с определенной закономерностью: зигота, бесполое поколение, половое поколение и вновь зигота. Имеются активно питающиеся, подвижные стадии — трофозоиты. Простейшие способны к инцистированию. Среда обитания: свободноживущих — в пресной и морской воде, в почве, паразитических форм — в жидких средах и клетках организмов.

Классификация: 1. Класс Саркодовые — Sarcodina; 2. Класс Жгутиковые — Flagellata s. Mastigophora; 3. Класс Инфузории — Infusoria; 4. Класс Споровики — Sporozoa.

Паразитические виды встречаются в каждом классе

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

План

1.История изучения.

2.Компоненты клетки.

3.Формы тела, покровы, симметрия.

4.Органеллы движения, способы движения.

5.Питание простейших. Органеллы питания.

6.Сократительная вакуоль и ее функции.

7.Дыхание простейших.

8.Поведение простейших.

9. Размножение и жизненные циклы.

10. Классификации.

Животные населяют разнообразные среды. Большинство встречается в пресных и соленых водоемах, часть видов обитает в почве, множествоведет паразитический образ жизни. В настоящее время известно свыше 39 тыс. видов

1. Историяизучения

Изучение простейших началось значительно позже, чем изучение большинства других групп животных. Первооткрывателем этих животных стал А. ван Левенгук (1632–1723), который описал и зарисовал различных простейших и назвал их animalcula. В 1718 г. Жабло изучал строение инфузорий. Амебы открыты Р. Розенхофом в 1755 г. К. Линней в своей «Системе природы» (1759 г.) всех ему известных простейших объединил в один род, который назвал Chaos infusorium. О. Ф. Мюллер в труде « Animalcula infusoria» (1770 г.) приводит описание 377 видов микроскопических организмов, главным образом простейших. Воззрения исследователей на простейших в 18 и начале 19 века носили противоречивый характер. Х. Эренберг считал, что простейшие это сложно организованные существа, обладающие различными системами органов, отличаются от других животных размерами. Ф. Дюжарден, напротив, утверждал, что простейшие не обладают никакой внутренней организацией, построены из бесструктурного вещества – саркоды. Название Protozoa введено в науку в 1820 г. Гольдфусом, он относил сюда не только простейших, но и многих других животных. В 1845 г. К. Зибольд и Р. А. Келликер сформулировали представление о простейших как об одноклеточных организмах. Во второй половине 19 века большую роль в изучении простейших сыграл О.

В 1718 г. Жабло изучал строение инфузорий. Амебы открыты Р. Розенхофом в 1755 г. К. Линней в своей «Системе природы» (1759 г.) всех ему известных простейших объединил в один род, который назвал Chaos infusorium. О. Ф. Мюллер в труде « Animalcula infusoria» (1770 г.) приводит описание 377 видов микроскопических организмов, главным образом простейших. Воззрения исследователей на простейших в 18 и начале 19 века носили противоречивый характер. Х. Эренберг считал, что простейшие это сложно организованные существа, обладающие различными системами органов, отличаются от других животных размерами. Ф. Дюжарден, напротив, утверждал, что простейшие не обладают никакой внутренней организацией, построены из бесструктурного вещества – саркоды. Название Protozoa введено в науку в 1820 г. Гольдфусом, он относил сюда не только простейших, но и многих других животных. В 1845 г. К. Зибольд и Р. А. Келликер сформулировали представление о простейших как об одноклеточных организмах. Во второй половине 19 века большую роль в изучении простейших сыграл О. Бючли. Он положил начало исследованию форм размножения. Исследования Мопа связаны с изучением размножения

Бючли. Он положил начало исследованию форм размножения. Исследования Мопа связаны с изучением размножения

Зоология беспозвоночных. Конспект лекций | 21 |

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

1. История изучения

инфузорий. В конце 19 и начале 20 века внимание исследователей привлекает изучение паразитических простейших и циклов их развития (работы Р. Шаудина, П. П. Грасси, Н. Я. Данилевского). В 20 веке изучается строение, физиология, размножение простейших разных групп (исследования М. У. Калкинса, П. Вудруфа, Р. Гертвига, С. И. Метальникова, В. Т. Шевякова, В. А. Догеля, В. М. Марциновского, Ю. А. Филипченко и др.). За последние годы объем знаний об одноклеточных существенно вырос. Выделяются группы организмов с разными планами строения, которых рассматривают внутри царства Protista.

Понятие «простейшие» отражает морфологические особенности: соответствие строения простейших схеме строения клетки многоклеточного животного. В физиологическом отношении простейшие являются целостными организмами, они эквивалентны организму многоклеточных животных.

В физиологическом отношении простейшие являются целостными организмами, они эквивалентны организму многоклеточных животных.

2. Компонентыклетки

Компоненты тела можно подразделить на три группы: общеклеточные структуры, специальные органеллы и включения.

К общеклеточным структурам относятся: цитоплазма, ядро, митохондрии, эндоплазматическая сеть, рибосомы, лизосомы, аппарат Гольджи, центриоль.

Цитоплазма подразделяется на экто- и эндоплазму (у лучевиков на внекапсулярную и внутрикапсулярную цитоплазму). Цитоплазма ограничена снаружи клеточной мембраной (фосфоролипидный биослой). К плазматической мембране снаружи прилегает гликокаликс. Он образован белками и углеводными цепями, отходящими от наружной поверхности мембраны, содержит рецепторные молекулы и связан с информационной системой клетки. С помощью гликокаликса клетки способны накапливать из окружающей среды различные вещества, которые затем включаются в нее путем эндоцитоза. Плазмалемма некоторых инфузорий окружена мембраноподобной структурой (перилеммой). Под мембраной жгутиконосцев располагается перипласт, представленный белковыми или целлюлозными пластинками. В цитоплазме постоянно происходит изменение состояния белков – агрегатного состояния цитоплазмы – состояние золя и состояние геля. В состоянии золя цитоплазма характеризуется текучестью, при переходе в состояние геля – утратой текучести, повышением плотности.

Под мембраной жгутиконосцев располагается перипласт, представленный белковыми или целлюлозными пластинками. В цитоплазме постоянно происходит изменение состояния белков – агрегатного состояния цитоплазмы – состояние золя и состояние геля. В состоянии золя цитоплазма характеризуется текучестью, при переходе в состояние геля – утратой текучести, повышением плотности.

Внеклеточными образованиями являются чешуйки, системы фибрилл, внеклеточные домики, у растительных протистов клеточные стенки.

Имеется либо одно ядро, либо несколько ядер. Ядро имеет двухслойную мембрану с многочисленными порами, кариоплазму, в которой распределены хроматин и ядрышки. В зависимости от числа ядер простейшие подразделяются на моноэнергидных и полиэнергидных. Организмы с многочисленными одинаковыми ядрами называются гомокариотными. Если ядра клетки различаются между собой – организмы гетерокариотные. Явление,

Зоология беспозвоночных. Конспект лекций | 22 |

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

2. Компоненты клетки

при котором ядра выполняют разные функции (мелкое – микронуклеус – генеративное и крупное – макронуклеус – соматическое), называется ядерным дуализмом. Это характерно для инфузорий: каждая клетка содержит от 1 до 20 диплоидных микронуклеусов, количество макронуклеусов также изменчиво. Макронуклеусы имеют разнообразную форму и структурно сложны.

Специальными органеллами клетки являются: сократительные и пищеварительные вакуоли, микрофиламенты, микротрубочки, экструсомы, порошица, стигма, жгутики и реснички. Микрофиламенты – нити сократительного белка актина – участвуют в процессах сокращения, клеточном делении, образуют фибриллы. Микротрубочки – полые цилиндры, стенка которых состоит из полимеров тубулина – выполняют функцию цитоскелета, принимают участие в делении ядра, в формировании ротового аппарата, удерживают

вопределенном положении органеллы, участвуют в динамических процессах

вклетках (определенные типы пузырьков транспортируются вдоль лент из микротрубочек), входят в состав жгутиков, ресничек. Экструсомы встречаются у жгутиконосцев, инфузорий, саркодовых. Это разнообразные по форме пузырьки, в ответ на раздражение животные выделяют их содержимое наружу. Известно 10 типов экструсом.

Экструсомы встречаются у жгутиконосцев, инфузорий, саркодовых. Это разнообразные по форме пузырьки, в ответ на раздражение животные выделяют их содержимое наружу. Известно 10 типов экструсом.

Включениями являются: липидные капельки, белковые кристаллы, гранулы резервных полисахаридов, симбиотические организмы.

3. Форматела, покровы, симметрия

Форма тела разнообразная, имеются животные с непостоянной формой.

Покровы тела образованы мембраной, пелликулой. Пелликула представляет собой уплотненный периферический слой цитоплазмы с опорными белковыми фибриллами (микрофиламентами, микротрубочками). У инфузорий краевая цитоплазма (кортекс) устроена сложно. В состав кортекса инфузорий входят: пелликула, эпиплазма и комплекс кинетосом.

Унекоторых простейших имеется скелет. Скелет может быть внешним

ивнутренним (например, у аксоподии), органическим, неорганическим или смешанным. Чешуйки и домики являются внешними опорными структурами. Чешуйки формируются в диктиосомах и выделяются наружу путем экзоцитоза. Домики имеют органическую основу, в которую встраиваются органические или неорганические части.

Домики имеют органическую основу, в которую встраиваются органические или неорганические части.

Часть одноклеточных животных в ответ на неблагоприятные условия внешней среды образуют цисты. Циста может являться этапом в жизненном цикле животного. Материалом для формирования цист может служить хитин, целлюлоза, кремнезем и др.

Типы симметрии разнообразны. У протист выделяют девять типов симметрии: анаксонная (симметрия отсутствует), сферическая (характерно неопределенно большое число осей и плоскостей симметрии, которые пере-

Зоология беспозвоночных. Конспект лекций | 23 |

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

3. Форма тела, покровы, симметрия

секаются в одной точке), неопределенно полиаксонная (выделяют центр симметрии, большое, но конечное число осей симметрии, положение их не является строго постоянным), правильно полиаксонная (характерно определенное число осей симметрии, расходятся под определенными углами), ставраксонная гомополярная – радиальная (имеется одна ось симметрии, которая пересекается плоскостью симметрии так, что оба полюса ее одинаковые), ставраксонная гетерополярная (в этом случае ось симметрии не пересекается плоскостью), монаксонная гетерополярная (при данном типе центр симметрии отсутствует, полюса различаются, выделяется плоскость симметрии), билатеральная (элементом симметрии является только плоскость симметрии), вращательная (имеется только ось симметрии).

4. Органеллыдвижения, способыдвижения

Выделяют следующие органеллы движения:

•Псевдоподии. Типы псевдоподий: лобоподии, филоподии, ризоподии и аксоподии. Способ движения – амебоидный. У амеб найдены актиновые и миозиновые филаменты, благодаря деятельности которых возникает ток цитоплазамы. Существует две гипотезы, объясняющие амебоидное движение: гипотеза потока цитоплазмы под давлением и гипотеза сокращения фронтальной зоны. В настоящее время поддерживается гипотеза сокращения актинмиозиновых комплексов кортикальной зоны эктоплазмы почти по всей длине клетки (за исключением уроида – заднего отдела – и самого переднего конца).

•Жгутики. Один или несколько. При наличии нескольких жгутиков в зависимости от длины они подразделяются на изоконтные (равные по длине) и гетероконтные. Выделяют жгутик (локомоторная часть, ундулиподия), переходную зону, кинетосому и корешки. В состав жгутика входит аксонема. Аксонема представляет собой совокупность микротрубочек (9х2+2- конфигурация) и структур из микрофиламентов. Микротрубочки представлены девятью периферическими двойными (дуплеты – 9 х 2) и двумя одиночными (синглеты – 2) центральными микротрубочками. Дуплеты связаны друг с другом и центральными трубочками. В кинетосоме центральные трубочки заканчиваются в аксиальном зерне, а дуплеты становятся триплетами (9 х 3 + 0- конфигурация). На концевом участке жгутика центральные трубочки окружены девятью синглетами. Кинетосома прикрепляется к ядру или мембране цитоскелетными корешками. Корешковая система представлена микротрубочками и микрофиламентами. Они расходятся под определенным углом от кинетосомы. У эвгленовых и кинетопластид вдоль аксонемы проходит параксиальный пучок, у динофлагеллят рядом с аксионемой располагается сократимый пучок филаментов. Способы биения жгутиков: в одной плоскости (унипланарный) или по спирали (геликоидальный). У некоторых паразитических жгутиконосцев вдоль тела проходит аксостиль (состоит из лент микротрубочек, начинающихся от кинетосом). Изгибание аксостиля обеспечивает змеевидное

Микротрубочки представлены девятью периферическими двойными (дуплеты – 9 х 2) и двумя одиночными (синглеты – 2) центральными микротрубочками. Дуплеты связаны друг с другом и центральными трубочками. В кинетосоме центральные трубочки заканчиваются в аксиальном зерне, а дуплеты становятся триплетами (9 х 3 + 0- конфигурация). На концевом участке жгутика центральные трубочки окружены девятью синглетами. Кинетосома прикрепляется к ядру или мембране цитоскелетными корешками. Корешковая система представлена микротрубочками и микрофиламентами. Они расходятся под определенным углом от кинетосомы. У эвгленовых и кинетопластид вдоль аксонемы проходит параксиальный пучок, у динофлагеллят рядом с аксионемой располагается сократимый пучок филаментов. Способы биения жгутиков: в одной плоскости (унипланарный) или по спирали (геликоидальный). У некоторых паразитических жгутиконосцев вдоль тела проходит аксостиль (состоит из лент микротрубочек, начинающихся от кинетосом). Изгибание аксостиля обеспечивает змеевидное

Зоология беспозвоночных. | 24 |

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

4. Органеллы движения, способы движения

движение. У немногих представителей имеется гаптонема (состоит из 6–7 микротрубочек и цистерны эндоплазматической сети – ЭС), она расположена между двумя жгутиками. Движение – свертывание в рулон. Жгутики многих простейших несут «волоски» – мастигонемы. Когда по такому жгутику по направлению к свободному концу проходит волна, за счет мастигонем жгутик тянет за собой клетку.

•Реснички. Строение подобно строению жгутика. Способ движения – гребля. Работа цилиатуры координируется таким образом, что соседние реснички находятся в одинаковой фазе биения, а по сравнению с соседними ресничными рядами их биение сдвинуто по фазе. Благодаря этому по поверхности клетки пробегают сменяющие друг друга волны. Такая волна называется метахрональной.

•Мионемы – волоконца, сокращающие клетку, и ламеллы, вытягивающие клетку до исходного состояния. Такая система сокращения – вытягивания распространена у инфузорий. Ламеллы представлены микротрубочками, тянутся от переднего конца клетки к заднему концу. Мионемы образованы микрофиламентами.

Такая система сокращения – вытягивания распространена у инфузорий. Ламеллы представлены микротрубочками, тянутся от переднего конца клетки к заднему концу. Мионемы образованы микрофиламентами.

•Метаболия (эвгленоидное движение) – перистальтические волны де-

формации клетки.

Скольжение у трофических стадий грегарин, спорозоитов кокцидий произходит за счет колебания гребней пелликулы.

Прикрепительные органеллы.

Для протист характерны различные способы прикрепления: внутри- и внеклеточные стебельки, пальцевидные выросты, выделения слизистого материала, присоски, эпимериты. Способ образования стебельков различен. Присоски разных представителей образованы различающимися структурными единицами. В присосках дипломонад структурным компонентом являются кольцевидно расположенные микротрубочки, прикрепительный диск – триходин построен из белковых элементов.

5.Питаниепростейших. Органеллыпитания

Упростейших встречаются следующие типы питания: автотрофное, гетеротрофное и миксотрофное. Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал). Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами. Способы питания – голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип. Способы захвата пищи различны (использование токсицистов, создание токов воды к клетке или клеточному рту, палочковые аппараты из микротрубочек, щупальца и др.).

Способ питания автотрофов голофитный (происходит фотосинтез, зеленый пигмент локализован в хроматофорах, резервные вещества – парамил, крахмал). Гетеротрофные животные питаются готовыми органическими веществами. Способы питания – голозойный (заглатывание оформленной твердой пищи путем фагоцитоза) и сапрофитный (питание растворенными органическими веществами путем пиноцитоза). Миксотрофный тип питания – смешанный тип. Способы захвата пищи различны (использование токсицистов, создание токов воды к клетке или клеточному рту, палочковые аппараты из микротрубочек, щупальца и др.).

Зоология беспозвоночных. Конспект лекций | 25 |

ЛЕКЦИЯ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТЕЙШИХ

5. Питание простейших. Органеллы питания

Органеллы питания: пищеварительные или пиноцитозные вакуоли, у некоторых представителей имеются клеточный рот (цитостом), клеточная глотка (цитофаринкс) и клеточное анальное отверстие – порошица (цитопиг, цитопрокт). Пиноцитозные вакуоли образуются путем эндоцитоза (впячивания клеточной мембраны, впячивания отшнуровываются от мембраны в виде пузырьков). Пиноцитоз подразделяют на микропиноцитоз (поступает вода, ионы и мелкие молекулы, скорость поступления вещества зависит от его концентрации в окружающей среде) и макропиноцитоз (поглощаются белки и другие макромолекулы, скорость превышает ожидаемую исходя из градиента концентрации). Когда пища оказывается в клетке, лизосомы (содержат кислоты и гидролитические ферменты) сливаются с эндоцитозными пузырьками (пищеварительными вакуолями). Вакуоль перемещается в клетке, наблюдаются изменения в ее размерах (выделяют несколько фаз). Движение вакуоли по кругу (инфузории) – циклоз. Начало пищеварения проходит в щелочной среде, которая сменяется кислой, и заканчивается в щелочной среде. Непереваренные компоненты выводятся во внешнюю среду в результате слияния вакуоли с клеточной мембраной (экзоцитоз).

Пиноцитозные вакуоли образуются путем эндоцитоза (впячивания клеточной мембраны, впячивания отшнуровываются от мембраны в виде пузырьков). Пиноцитоз подразделяют на микропиноцитоз (поступает вода, ионы и мелкие молекулы, скорость поступления вещества зависит от его концентрации в окружающей среде) и макропиноцитоз (поглощаются белки и другие макромолекулы, скорость превышает ожидаемую исходя из градиента концентрации). Когда пища оказывается в клетке, лизосомы (содержат кислоты и гидролитические ферменты) сливаются с эндоцитозными пузырьками (пищеварительными вакуолями). Вакуоль перемещается в клетке, наблюдаются изменения в ее размерах (выделяют несколько фаз). Движение вакуоли по кругу (инфузории) – циклоз. Начало пищеварения проходит в щелочной среде, которая сменяется кислой, и заканчивается в щелочной среде. Непереваренные компоненты выводятся во внешнюю среду в результате слияния вакуоли с клеточной мембраной (экзоцитоз).

6. Сократительнаявакуольиеефункции

Комплекс сократительной вакуоли включает вакуоль и спонгиом, у некоторых (преимущественно инфузорий) сократительную пору. Спонгиом располагается возле сократительной вакуоли. Формы спонгиома: везикулярный (в виде пузырьков) и тубулярный (в виде постоянно присутствующих трубочек). Цикл пульсации вакуоли – чередование систолы (сокращения) и диастолы (наполнения). Число вакуолей варьируется у разных представителей. Сократительные вакуоли отсутствуют у большинства паразитических видов простейших и у обитателей соленых водоемов. У динофлагеллят их функцию выполняют пузулы – трубчатые впячивания мембраны, окруженные вакуолярной системой.

Спонгиом располагается возле сократительной вакуоли. Формы спонгиома: везикулярный (в виде пузырьков) и тубулярный (в виде постоянно присутствующих трубочек). Цикл пульсации вакуоли – чередование систолы (сокращения) и диастолы (наполнения). Число вакуолей варьируется у разных представителей. Сократительные вакуоли отсутствуют у большинства паразитических видов простейших и у обитателей соленых водоемов. У динофлагеллят их функцию выполняют пузулы – трубчатые впячивания мембраны, окруженные вакуолярной системой.

Функции сократительной вакуоли: выведение избытка воды, поддержание постоянной концентрации и определенного соотношения ионов в цитоплазме (ионная регуляция). Избыточная вода поступает в клетку дополнительно с пищей за счет осмоса: когда осмотическое давление в цитоплазме превышает таковое в окружающей среде.

Зоология беспозвоночных. Конспект лекций | 26 |

Простейшие — Большая советская энциклопедия

Просте́йшие

(Protozoa)

тип одноклеточных животных из группы эукариотов (См. Эукариоты). П. отличаются от всех других эукариотов, относимых к многоклеточным (См. Многоклеточные), тем, что их организм состоит из одной клетки, т. е. высший уровень организации у них клеточный. Почти все П. микроскопических размеров, по различны по уровню морфо-физиологической дифференцировки. Так, Амёбы устроены относительно просто (не имеют дифференцированных органоидов захвата пищи, движения, сокращения и т.п.), инфузории же обладают сложной организацией (имеют поверхностные пелликулярные структуры, опорные и сократительные фибриллы, органоиды движения — реснички и их производные, специальные органоиды захвата пищи, защиты и т.п.). Всем П. присущи типичная клеточная ультраструктура и комплекс органоидов общего назначения: митохондрии, эндоплазматическая сеть, элементы аппарата Гольджи, рибосомы, лизосомы. Ядро окружено типичной двухмембранной оболочкой с порами, содержит кариоплазму, хромосомы (в интерфазном ядре они обычно находятся в деспирализованном состоянии) и нуклеоли.

Эукариоты). П. отличаются от всех других эукариотов, относимых к многоклеточным (См. Многоклеточные), тем, что их организм состоит из одной клетки, т. е. высший уровень организации у них клеточный. Почти все П. микроскопических размеров, по различны по уровню морфо-физиологической дифференцировки. Так, Амёбы устроены относительно просто (не имеют дифференцированных органоидов захвата пищи, движения, сокращения и т.п.), инфузории же обладают сложной организацией (имеют поверхностные пелликулярные структуры, опорные и сократительные фибриллы, органоиды движения — реснички и их производные, специальные органоиды захвата пищи, защиты и т.п.). Всем П. присущи типичная клеточная ультраструктура и комплекс органоидов общего назначения: митохондрии, эндоплазматическая сеть, элементы аппарата Гольджи, рибосомы, лизосомы. Ядро окружено типичной двухмембранной оболочкой с порами, содержит кариоплазму, хромосомы (в интерфазном ядре они обычно находятся в деспирализованном состоянии) и нуклеоли.

Известно 25—30 тыс. видов П. Число же существующих в природе видов П., вероятно, в несколько раз больше, т.к. из-за микроскопических размеров и технических трудностей фауна П. недостаточно исследована, ежегодно описываются сотни новых видов. П. делят на 5 классов: Саркодовые, Жгутиковые, Споровики, Инфузории, Книдоспоридии. Имеется несколько прогрессивных филогенетических линий, ведущих к образованию крупных таксонов — фораминифер, радиолярий, инфузорий, у которых морфо-физиологическая дифференцировка наиболее сложная. Пути морфо-физиологического прогресса в пределах П. отличаются от таковых у многоклеточных. Для прогрессивной эволюции П. характерна полимеризация органоидов, высокий уровень полиплоидии, дифференцировка ядер на генеративные и вегетативные (у инфузорий их называют Микронуклеус и Макронуклеус). Для многих П. характерны циклы развития, выражающиеся в закономерном чередовании бесполого и полового размножения. Особой сложности достигают жизненные циклы у паразитических П. из класса споровиков (см. Кокцидии).

из класса споровиков (см. Кокцидии).

П. широко распространены в природе и занимают существенное место в цепях питания (См. Цепи питания) во многих биоценозах и биосфере в целом. Многие П. (жгутиковые, радиолярии, инфузории) входят в состав морского Планктона, где нередко, быстро размножаясь, достигают огромного количества. Они служат важным звеном в питании морского зоопланктона, особенно веслоногих ракообразных. Многие П. (фораминиферы, инфузории) входят и в состав морского Бентоса, обитающего от литорали до самых больших глубин. Описана фауна инфузорий, населяющих поверхностные слои морских песков. Ряд П. входит в состав пресноводного планктона и бентоса. Видовой состав П. пресных вод служит показателем степени их сапробности, т. е.

4.6.2. Подцарство Одноклеточные или Простейшие. Общая характеристика

4.6.2. Подцарство Одноклеточные или Простейшие. Общая характеристика

Общая характеристика

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе: амебы, балантидий, жгутиковые, инфузории, кокцидии, малярийный плазмодий, пищеварительная вакуоль, половой прогресс, порошица, саркодовые, сократительная вакуоль, споровики, эвглена зеленая.

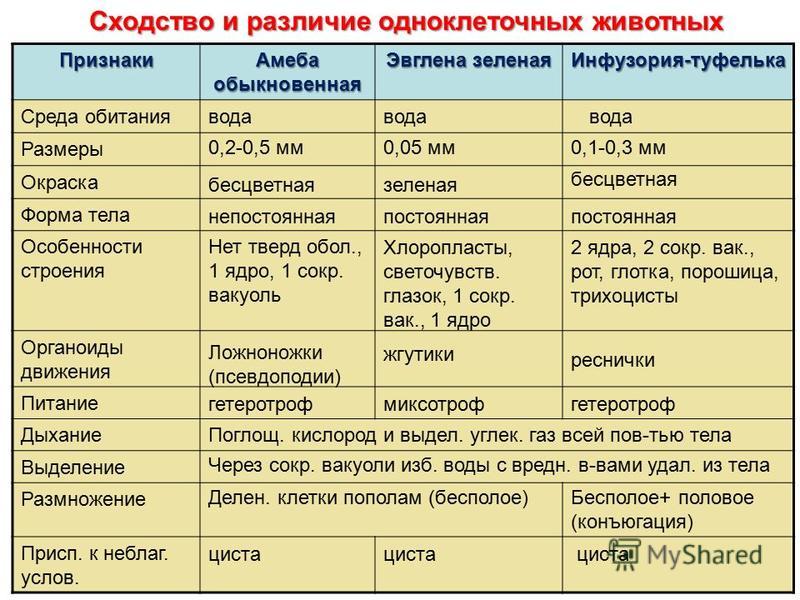

Тело простейших животных состоит из одной клетки, осуществляющей все функции жизнедеятельности. Представители этого подцарства обладают всеми свойствами самостоятельного организма. Свободноживущие простейшие имеют дополнительные органоиды движения, питания, выделения, защиты и т.д. Некоторые из этих органоидов временные (ложноножки амебы), некоторые постоянные (жгутик эвглены, реснички инфузорий).

Среди простейших встречаются внутриклеточные паразиты, у которых отсутствуют пищеварительные вакуоли и органеллы движения; у них сложный жизненный цикл, иногда со сменой хозяина; они обладают высокой плодовитостью.

Особенности жизнедеятельности простейших: Обитают простейшие в воде, влажной почве, в других организмах. Для большинства из них характерно гетеротрофное питание: некоторые представители (эвгленовые) питаются смешанным способом. Днем они могут фотосинтезировать, ночью поглощают готовые органические вещества. Поглощают пищу эти животные разными способами: путем фагоцитоза и пиноцитоза, а также путем диффузии. Продукты обмена удаляются через сократительные вакуоли или же путем диффузии. Свободноживущие простейшие дышат кислородом, растворенным в воде или атмосферным воздухом. Паразитические простейшие живут в бескислородной среде и извлекают энергию для своей жизнедеятельности путем гликолиза Простейшие обладают раздражимостью. Они реагируют на изменение химического состава окружающей среды, на свет. Размножаются бесполым и половым способами. Бесполое размножение осуществляется путем митотического деления клеточных ядер; половое – путем копуляции или конъюгации. Неблагоприятные условия переживают в виде цисты.

Для большинства из них характерно гетеротрофное питание: некоторые представители (эвгленовые) питаются смешанным способом. Днем они могут фотосинтезировать, ночью поглощают готовые органические вещества. Поглощают пищу эти животные разными способами: путем фагоцитоза и пиноцитоза, а также путем диффузии. Продукты обмена удаляются через сократительные вакуоли или же путем диффузии. Свободноживущие простейшие дышат кислородом, растворенным в воде или атмосферным воздухом. Паразитические простейшие живут в бескислородной среде и извлекают энергию для своей жизнедеятельности путем гликолиза Простейшие обладают раздражимостью. Они реагируют на изменение химического состава окружающей среды, на свет. Размножаются бесполым и половым способами. Бесполое размножение осуществляется путем митотического деления клеточных ядер; половое – путем копуляции или конъюгации. Неблагоприятные условия переживают в виде цисты.

Роль простейших в природе и жизни человека:

– являются непременными участниками круговорота веществ и энергии в экосистемах, выступая в роли микро– консументов и редуцентов;

– образуют геологические залежи известняка, мела;

– являются объектами научного исследования;

– многие являются паразитами человека и животных, а также возбудителями заболеваний.

Многообразие простейших. Класс Саркодовые. Свободноживущие представители: амеба обыкновенная, фора– миниферы, радиолярии. Размер клетки 0,2—0,7 мм. Амеба живет в пресноводных, илистых водоемах. Цитоплазма образует выросты – псевдоподии, или ложноножки, служащие для передвижения и фагоцитоза. Клетка типичного эукариотического строения. Есть пищеварительные и сократительные вакуоли. Выполняет все функции самостоятельного организма. К патогенным простейшим этого типа относится дизентерийная амеба, вызывающая амебную дизентерию у человека. Паразитирует в кишечнике человека.

Класс Жгутиковые. Представители этого класса имеют постоянную форму тела, благодаря наличию уплотненной клеточной оболочки.

Животные передвигаются с помощью одного или нескольких жгутиков. Свободноживущие формы обитают в воде, влажной почве. Среди них есть как фотосинтезирующие, так и нефотосинтезирующие организмы. Паразитические простейшие (лямблия печеночная, трипаносома) и другие обитают в других организмах.

Паразитические простейшие (лямблия печеночная, трипаносома) и другие обитают в других организмах.

Эвглена зеленая имеет веретенообразную форму тела. Размер клетки около 0,05 мм. Передвигается эвглена с помощью жгутика – цитоплазматического выроста, состоящего из тонких фибрилл. На переднем конце находится светочувствительный глазок. В цитоплазме, помимо всех, характерных для животных клеток, органелл, находятся хроматофоры, содержащие хлорофилл. На свету эвглена способна к фотосинтезу. Поэтому ее относят к промежуточным, между растениями и животными, эволюционным формам. Размножается эвглена бесполым путем, делением надвое по продольной оси. Половое размножение осуществляется путем копуляции (слияния клеток).

К колониальным формам жгутиковых относится вольвокс.

Тип Споровики. К этому типу относятся паразитические простейшие, представителем которых является малярийный паразит. Его жизненный цикл протекает со сменой хозяев (комар – человек), которые, заражая друг друга, способствуют распространению паразита. При укусе человека самкой малярийного комара в его кровь проникают возбудители малярии – малярийный плазмодий. Он начинает активно размножаться в клетках печени человека. После размножения паразиты превращаются в другую стадию, поселяющуюся в эритроцитах крови. Бесполое размножение паразита в крови сопровождается массовой гибелью эритроцитов, выходом в кровь новых паразитов и токсичных продуктов их обмена, вызывающих лихорадку. Этот процесс цикличен, поэтому и лихорадка носит характер периодических приступов. Для дальнейшего развития возбудители должны попасть в желудок комара, где происходит их половое размножение и снова в слюнные железы самки.

При укусе человека самкой малярийного комара в его кровь проникают возбудители малярии – малярийный плазмодий. Он начинает активно размножаться в клетках печени человека. После размножения паразиты превращаются в другую стадию, поселяющуюся в эритроцитах крови. Бесполое размножение паразита в крови сопровождается массовой гибелью эритроцитов, выходом в кровь новых паразитов и токсичных продуктов их обмена, вызывающих лихорадку. Этот процесс цикличен, поэтому и лихорадка носит характер периодических приступов. Для дальнейшего развития возбудители должны попасть в желудок комара, где происходит их половое размножение и снова в слюнные железы самки.

Тип Инфузории. Класс ресничные инфузории. Тип насчитывает около 6 тыс. видов.

Представители – инфузория-туфелька, инфузория-трубач.

Инфузория-туфелька – животное размером 0,1—0,3 мм.

Ее клеточная оболочка покрыта ресничками, служащими для передвижения. В клетке два ядра – вегетативное, полиплоидное и генеративное, диплоидное. Ротовое углубление на теле образует ротовую воронку, переходящую в клеточный рот, ведущий в глотку. В глотке формируются пищеварительные вакуоли, переваривающие пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются через отверстие – порошицу.

Ротовое углубление на теле образует ротовую воронку, переходящую в клеточный рот, ведущий в глотку. В глотке формируются пищеварительные вакуоли, переваривающие пищу. Непереваренные остатки пищи удаляются через отверстие – порошицу.

У инфузории-туфельки две сократительные вакуоли, расположенные в противоположных концах тела. Через них выводится избыток воды и продукты обмена веществ.

Размножение инфузории происходит как бесполым, так и половым путями. При бесполом размножении происходит продольное деление клетки. При половом процессе между двумя инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Полиплоидные (большие) ядра разрушаются, а диплоидные (малые) ядра делятся мейозом с образованием четырех гаплоидных ядер, три из которых погибает, а четвертое делится пополам, но уже митозом. Образуется два ядра. Одно – стационарное и другое – мигрирующее. Затем между инфузориями происходит обмен мигрирующими ядрами. Потом стационарное и мигрировавшее ядра сливаются, особи расходятся и в них снова образуются большое и малое ядра.

К паразитическим инфузориям относится паразит толстого кишечника человека – инфузория-балантидий.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть С

А1. Таксон, в который объединяются все простейшие, называется

1) царство

2) подцарство

3) тип

4) класс

А2. У простейших нет

1) тканей 3) обмена веществ

2) органоидов 4) полового размножения

А3. При полном окислении 1 молекулы глюкозы у амебы вырабатывается АТФ в количестве

1) 18 г/моль 3) 9 г/моль

2) 2 г/моль 4) 38 г/моль

А4. К паразитическим простейшим относится

1) амеба протей 3) трипаносома

2) эвглена зеленая 4) радиолярия

А5. Через сократительную вакуоль у инфузории происходит

1) удаление твердых продуктов жизнедеятельности

2) выделение жидких продуктов жизнедеятельности

3) выведение половых клеток – гамет

4) газообмен

А6. Заражение человека малярийным паразитом происходит при попадании в его организм

1) крови комара 3) личинок комара

2) слюны комара 5) яиц комара

А7. Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

Бесполое размножение малярийного плазмодия происходит в

1) эритроцитах человека

2) эритроцитах и желудке комара

3) лейкоцитах человека

4) эритроцитах и клетках печени человека

А8. Какой из органоидов отсутствует в клетках инфузорий?

1) ядро 3) митохондрии

2) хлоропласты 4) аппарат Гольджи

А9. Что общего между эвгленой и хлореллой?

1) присутствие в клетках гликогена

2) способность к фотосинтезу

3) анаэробное дыхание

4) наличие жгутиков

А10. Среди инфузорий не встречаются

1) гетеротрофные организмы

2) аэробные организмы

3) автотрофные организмы

4) паразитические формы

А11. Наиболее сложно устроена

амеба обыкновенная 3) малярийный плазмодий

эвглена зеленая 4) инфузория-туфелька

А12. При похолодании, других неблагоприятных условиях свободно живущие простейшие

1) образуют колонии 3) образуют споры

2) активно двигаются 4) образуют цисты

Часть В

В1. Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

Выберите простейших, ведущих свободный образ жизни

1) инфузория стентор 4) лямблия

2) амеба протей 5) стилонихия

3) трипаносома 6) балантидий

В2. Соотнесите представителя простейших с признаком, который у него есть

Часть С

С1. Почему аквариумисты выращивают культуру инфузорий на молоке?

С2. Найдите ошибки в приведенном тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они сделаны. 1. Простейшие (одноклеточные) организмы обитают только в пресных водах. 2. Клетка простейших – это самостоятельный организм, со всеми функциями живой системы. 3. В отличие от клеток многоклеточных организмов клетки всех простейших имеют одинаковую форму. 4. Простейшие питаются частицами твердой пищи, бактериями. 5. Непереваренные остатки пищи удаляются через сократительные вакуоли. 6. Некоторые простейшие имеют хроматофоры, содержащие хлорофилл, и способны к фотосинтезу.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читать книгу целиком

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

Жгутиконосцы, инфузории. Болезни рыб, вызываемые простейшими

- ГДЗ

- 1 Класс

- Окружающий мир

- 2 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Литература

- Окружающий мир

- 3 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Окружающий мир

- 4 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Окружающий мир

- 5 Класс

- Математика

- Английский язык

- Русский язык

- Немецкий язык

- Биология

- История

- География

- Литература

простейших — Викивиды

| Этот таксон является (или может быть) парафилетическим |

Таксонавигация [править]

Superregnum: Eukaryota

Regnum: Protozoa

Тип: Euglenozoa — Kinetoplastida — Rhizopoda — Microspora — Protozoa incertae sedis

Protozoa Goldfuss, 1817 г.

Народные имена [править]

Alemannisch: Protozoen

azərbaycanca: Protozoylar

беларуская: Прасцейшыя

català: Protozou

čeština: Prvoci

Prvoci

Urthiere (устаревшее написание)

español: Protozoo

français: Protozoaire

hrvatski: Praživotinje

magyar: Protozoa

interlingua: Protozoa

0 Protozoa0 Protozoa0 Limburgs: Protozoa

Plattdüütsch: Protozoa

norsk nynorsk: Protozo

norsk: Protozo

polski: Pierwotniaki

Protozoa0 Protozoa0: 9rio 170009: 9rio 170009: 9 Английский:

Protozoa

slovenčina: Prvoky

svenska: Urdjur

தமிழ்: முன்னுயிரிகள் (புரோட்டோசூவா)

Ссылки [править]

Goldfuss, Georg August: Ueber die Entwicklungsstufen des Thieres , Нюрнберг, Леонард Шраг (1817) [1].

Дополнительные ссылки [править]

- Беккер, Э. Р. и Кюн Л. Б. 1939: Роды простейших . 65 с. (Мимеография), [2].

- Mauch, E., Schmedtje, U., Maetze, A. & Fischer, F. 2003: Taxaliste der Gewässerorganismen Deutschlands zur Kodierung biologischer Befunde , [3]. (Со списком определяющей литературы с комментариями.)

См. Также [править]

Альтернативные классификации [править]

[Примечание: в большинстве классификаций Protozoa в настоящее время считается полифилетическим таксоном.Некоторые авторы (например, Кавалье-Смит) все еще используют его как парафилетический таксон, хотя большинство систематиков предпочитают использовать только монофилетические таксоны. См. Более современную классификацию ранее размещенных здесь групп в Eukaryota.]

Гольдфус (1820) [править]

Из Handbuch der Zoologie .

Класс Простейшие

фон Зибольд (1848) [править]

Lehrbuch der vergleichenden . Vol. 1, Wirbellose Thiere, von C. Th. против Зибольда, 1848 г.Vol. 2, Wirbelthiere, von H. Stanius, 1846, [4].

Vol. 1, Wirbellose Thiere, von C. Th. против Зибольда, 1848 г.Vol. 2, Wirbelthiere, von H. Stanius, 1846, [4].

Тип Простейшие

Оуэн (1860) [править]

Из Палеонтология или систематический обзор вымерших животных и их геологических отношений .

Королевство Простейшие

Hogg (1860) [править]

Хогг, Дж. (1860 г.). О различиях растений и животных и о четвертом царстве природы . Эдинбург Нью Фил. J. , Н.С. 12: 216–225 [5].

- Минеральное царство

- Растительное царство

- Царство животных

- Первобытное королевство (Regnum Primigenum)

Haeckel (1874) [править]

Из Геккеля Э (1874 г.). Die Gastrea-Theorie, die phylogenetische Classification des Tierreiches und die Homologie der Keimblatter. Jenaische Zeitschrift fur Naturwissenschaft , 8, 1–55, [6].

См. См. Kluge (2004-2014), [7].

[стр. 32:]

1. Абластерия

Абластерия Простейшие Простейшие Простейшие 2. Дибластерия Gastraeada Zoophyta Metazoa Spongiae 3. Трибластерия Acalephae 4. Тетрабластерия Акоеломи Vermes 5. Пентабластерия Coelomati Mollusca Typozoa Иглокожие Членистоногие Позвоночные

[П.33:]

- Bilateria = Sphenota

- Vermes I + Vermes II [Sammtlische Würmer]

- Mollusca [Molluscken]

- Иглокожие [Echinotermen]

- Членистоногие [Arthropoden]

- Vertebrata [Vertebraten]

[P. 52:]

- Thierreichs

- Простейшие

- Metazoa [= Blastozoa, p.

19]

19]- Anaemaria

- Haemataria = Pentablasteria

Lankester (1877) [править]

Ланкестер, Э.R. 1877. Заметки по эмбриологии и классификации животного мира: включает пересмотр предположений о происхождении и значении зародышевых листков. Ежеквартальный журнал микроскопических исследований , 68: 399-454, [8].

Сэвилл-Кент (1880-1882) [править]

Из Сэвилл-Кент, W. (1880–1882). Инструкция Инфузории . Лондон: Д. Бог, 3 тома, [9].

Под-царство Protozoa [стр. 36]

Простейшие царства [стр. 211]

Bütschli (1880-1889) [править]

От Bütschli, O.(1880–1889). Классификация и порядок вещей доктора Х. Г. Бронна: wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild: wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild. Кольцо Эрстера: простейшие. Abt. I, Sarkodina und Sporozoa, 1880-82 [10]. Abt. II, Мастигофора, 1883–87 [11]. Abt. III, Infusoria und System der

Radiolaria, 1887-89 [12]. К.Ф. Зима, Лейпциг.

К.Ф. Зима, Лейпциг.

Тип Простейшие

Ланкестер (1885, 1891) [править]

Ланкестер, Э. Р. (1885). Статья «Простейшие».В: Британская энциклопедия (9-е изд.), 19: 830–866,

[13].

Ланкестер, Э. Р. (1891). Статья «Простейшие». В: Зоологические статьи, внесенные в Британскую энциклопедию , [14].

Блохманн (1886) [править]

Die mikroskopische Tierwelt des Süßwassers , 1-е изд., 1886, [15].

Простейшие

Геккель (1889 г.) [править]

Haeckel, E. 1889. Natürliche Schöpfungsgeschichte , 8-е изд, [16].См. Стр. 452, 453, 462, 508.

- Protistenreich

- Protophyta (Protista Vegetalia)

- Класс I. Фитарча

- Фитомонера

- Chromaceae

- Ordnung 2. Chroococceae

- Ordnung 3. Nostochineae

- Класс II. Диатомеи

- Класс III. Космарии (Desmidieae)

- Класс IV. Пальмеллярии (Palmellaceae)

- Класс V.

Siphoneae (Coeloblastae)

Siphoneae (Coeloblastae)

- Простейшие (Protista animalia)

- Зоарча (Zoocytoda)

- Zoomonera

- Бактерии

- Сфаэробактерии

- Рабдобактерии

- Cytarcha

- Лобоса (Амебина)

- Gregarinae (Sporozoa)

- Инфузории

- Flagellata (Мастигофора)

- Реснички

- Acinetae (Suctoria)

- Rhizopoda

- Mycetozoa (Myxomycetes)

- Heliozoa

- Таламария (Foraminifera)

- Радиолярия

- Pflanzenreich

- Thallota (Thallophyta)

- Водоросли (Phycophyta)

- Zygnemaceae

- Conferveae

- Fucoideae

- Флориды

- Characeae

- Грибы (Inophyta)

- Prothallota (Мезофита)

- Phanerogamae (Anthophyta)

- Gymnospermae

- Cycadeae

- Хвойные

- Gnetaceae

- покрытосемянных

- Thierreich

- кишечнополостные (Coelenterata, Zoophyta, Anaemaria)

- Gastraeades

- Губки

- Книдария

- Платоды

- Целомария (Bilaterata, Bilateria, Haemataria)

- Гельминты

- Моллюска

- Иглокожие

- Сочленений

- Туниката

- Позвоночные

Клаус (1891) [править]

Из Lehrbuch der zoologie .

Простейшие

Геккель (1894) [править]

Из Systematische phylogenie , 3 тома (том 1, Protisten und Pflanzen, 1894; том 2, Invertebrata, 1896; том 3, Vertebrata, 1895). [17].

[Том. 1, стр. 90-91:]

Пфланцен

- Protophyta (плазмодома Protista) [Vol. 1, стр. 96]

- Archephyta (Прогонелла)

- Пробионты

- Хромовые (Phycochromaceae)

- Алгарии (Paulosporata)

- Paulotomeae

- Конъюгаты

- Диатомеи

- Альгетты (Zoosporata)

- Мастигота

- Мелеталия

- Siphoneae

- Metaphyta (гистоны плазмодомии) [Vol.1, стр. 256]

- Thallophyta

- Водоросли [Vol. 1, стр. 302]

- Chlorophyceae

- Charaphyceae

- Phaeophyceae

- Rhodophyceae

- Mycetes [Vol. 1, стр. 316]

- Аскомицеты (Ascodiomycetes)

- Basimycetes (Базидиомицеты)

- Лихены [Vol. 1, стр. 325]

- Diaphyta [Vol. 1, стр. 330]

- Bryophyta [Vol. 1, стр. 336]

- Pteridophyta

- Anthophyta

- Gymnospermae

- Покрытосемянное

Thieren

- Protozoa (Protista plasmophaga) [Vol.1, стр. 138]

- Архезоа (= Зоарчега)

- Бактерии (= Bactromonera)

- Coccillida

- Bacillida

- Спириллида

- Зоомонера (= ул. Монера)

- Грибки (= Sporozoa)

- Ризопода

- Инфузории

- Metazoa (Гистоны плазмофаги)

- кишечник (акеломия)

- Gastraeades

- Губки

- Книдария

- Платоды

- Билатерия (Coelomaria)

- Гельминты

- Моллюска

- Сочленений

- Иглокожие

- Туниката

- Vertebrata

Levander (1894) [править]

Левандер, К.М. (1894). Materialien zur Kenntnis der Wasserfauna in der Umgebung Helsingfors, mit besonderer Berücksichtigung der Meeresfauna. I: простейшие. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 12 (2): 3–155, 3 табл., 1 таблица, [18].

Простейшие

Блохманн (1895) [править]

Блохманн, Ф. (1895). Die mikroskopische Tierwelt des Süßwassers. Abt. Я, простейшие. В: Кирхнер О. и Блохманн Г., Die mikroskopische Pflanzen- und Tierwelt des Süßwassers .2. Aufl., Teil II. Гамбург: Gräfe & Sillem, [19].

Простейшие

Delage & Hérouard (1896) [редактировать]

Traité de zoologie concrète , t. 1, [20].

Kalberlah & Schoenichen (1900) [править]

Kalberlah, A. & Schoenichen, W. B. (1900). Эйферта Einfachste Lebensformen des Tier- und Pflanzenreiches: Naturgeschichte der mikroskopischen Süsswasserbewohner . 3-е изд. Брауншвейг: Б. Гериц, [21].

- Pflanzliche Organismen

- Tierische Organismen

Дофлейн (1901) [править]

Дофлейн, Ф.(1901). Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger , 1-е изд. Дополнительные издания: Lehrbuch der Protozoenkunde .

Дофлейн (1902) [править]

Дофлейн, Ф. (1902). Das System der Protozoen. Archiv für Protistenkunde 1: 169–192, [22].

Lankester et al. (1903, 1909) [править]

Ланкестер, Э. Р. (ред.) Трактат по зоологии , т. 1, фас. 1 (1909), фас. 2 (1903), [23].

Простейшие

Хартог (1906) [править]

Хартог, М.(1906). Простейшие. В: Кембриджская естественная история . Vol. 1, Protozoa, Porifera, Coelenterata и Echinodermata. (ред. С. Ф. Хармера и А. Э. Шипли). Лондон: Macmillan, [24].

Простейшие

Дофлейн (1911) [править]

Из Lehrbuch der Protozoenkunde , 3-е изд., 1911 г. (1-е изд. Под названием Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger , 1901).

Простейшие

Минчин (1912) [править]

Введение в изучение простейших со специальной ссылкой на паразитические формы , 1-е изд., [25].

Простейшие

Люэ (1913) [редактировать]

Из Люэ, М. 1913: Erstes Urreich der Tiere. В: Lang A, редактор. Handbuch der morphologie der wirbellosen Tiere. Йена: Г. Фишер. 416 с.

Простейшие

Поче (1913) [править]

Poche, F. 1913. Das System der Protozoa. Archiv für Protistenkunde 30: 125–321, [26].

Phylum Protozoa Goldfuss, 1817 г.

Hartmann (1919) [редактировать]

От Хартманна, М.»Allgemeine Morphologie und Physiologie der Protozoen». В: Lehrbuch der Mikrobiologie . Фридбергер, Э; Pfeiffer, R. [ред.] G. Fischer, 1919, [27], [28].

Простейшие

Calkins (1926) [править]

Из Биология простейших .

Тип Простейшие

Веньон (1926) [править]

Веньон, К. М. 1926. Протозоология, руководство для врачей, ветеринаров и зоологов . Байер, Тиндаль и Кокс: Лондон; Нью-Йорк: W.Дерево. Тт. 1 и 2, [29].

Тип простейших

Sandon (1927) [редактировать]

Сандон, Х., 1927. Состав и распространение фауны простейших в почве . Лондон: Оливер и Бойд, [30].

Простейшие

Уэйлс (1937-1943) [править]

Уэйлс, Г. (1937). Тихоокеанская фауна Канады: 1. Простейшие. 1а. Лобоса; lb. Reticulosa; 1c. Heliozoa; 1г. Радиолярии. с. 1-14. Торонто: Univ. Toronto Press, Совет по исследованиям рыболовства Канады.

Wailes, G.H. (1939). Тихоокеанская фауна Канады. 1. Простейшие. 1e. Мастигофора. pp. 1-45, Fig. 138. Toronto: Univ. Toronto Press, Совет по исследованиям рыболовства Канады.

Wailes, G.H. (1943). Тихоокеанская фауна Канады: 1. Простейшие. 1f. Реснички; 1гр. Суктория. с. 1-46. Торонто: Univ. Toronto Press, Совет по исследованиям рыболовства Канады.

Простейшие

Баркли (1949) [править]

Баркли, Фред А. «Un esbozo de clasificación de los organos.» Revista de la Facultad Nacional de Agronomia , Universidad de Antioquia, Медельин. 10: 83–103, [31].

- Mychota (Monera, Anucleobionta)

- Протиста

- Euthallophyta

- Родофита

- Хризофита

- Pyrrophyta

- Euglenophyta

- Gonidiophyta

- Charophyta

- Phaeophyta

- Myxophyta

- Микофита

- Простейшие

- Sarcodina

- Фораминиферы

- Актиноподы

- Грибки

- Реснички

- Suctoria

- Мезозоа

- Паразоа

- Euplanta

- Euanimalia

Jahn & Jahn (1949) [править]

От Яна, Т.Л. и Ф. Ф. Ян, 1949. Как узнать простейшие . Браун, Dubuque, lowa.

Grassé et al. (1952-1994) [править]

Из Грассе, П.-П. (Ред.), 1952–1994. Traité de Zoologie . Vol. 1, пт. I, Protozoaires: Flagellés , 1952. Vol. 1, пт. II, Простейшие: Rhizopodes, Actinopodes, Sporozoaires, Cnidosporidies , 1953. Vol. 2, пт. I, Infusoires ciliés , 1984. Vol. 2, пт. II, Infusoires ciliés , 1994. Masson, Paris.См. Фернандес-Галиано (1964), [32].

Règne animal

Холл (1953) [править]

Из Холла, Р.П., 1953. Протозоология . Прентис-Холл, Нью-Йорк, [33]

Простейшие

Pennak (1953) [редактировать]

Пеннак Р.В. 1953. Пресноводные беспозвоночные США . 1-е изд. Рональд, Нью-Йорк, [34].

Тип простейших

Кудо (1954) [редактировать]

Из Протозоология , 4-е изд.

Тип Protozoa Goldfuss

Эдмондсон (1959) [править]

Эдмондсон, W.T. (ред.). 1959. Пресноводная биология . 2-е изд. Вили, Нью-Йорк, [35].

Протиста

Protozoa Images, Stock Photo & Vectors

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваша работа может быть не оптимальной. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыОчистить всеВсе изображения- Все изображения

- Фото

- Векторы

- Иллюстрации

- Редакционные

- Музыка

- Видеоматериалы

8

- Поиск по изображению

90azo Самые актуальные

Свежий контент

Тип изображения Все изображения

Фото

Векторы

Иллюстрации

Ориентация Все ориентации

Горизонтально

Определение, типы, болезни, профилактика и многое другое

Патогены — это организмы, которые могут вызывать болезнь.Различные типы патогенов и тяжесть вызываемых ими заболеваний очень разнообразны.

В этой статье мы рассмотрим различные патогены, их влияние на людей и болезни, которые они вызывают. Мы также объясняем, как распространяются патогены и как снизить риск заражения.

Патоген приносит болезнь своему хозяину. Другое название возбудителя — инфекционный агент, поскольку они вызывают инфекции. Как и в случае с любым организмом, патогены отдают приоритет выживанию и воспроизводству.

Иммунная система человеческого организма действует как защита от патогенов.Организм может легко бороться с некоторыми патогенами, но другие потенциально смертельны.

Существует пять основных типов патогенов:

Бактерии

Бактерии — это микроскопические патогены, которые быстро размножаются после попадания в организм. Они могут выделять токсины, которые повреждают ткани и вызывают болезни.

Врачи обычно назначают антибиотики для лечения бактериальных инфекций, но некоторые бактерии становятся устойчивыми к этим лекарствам.

Однако не все бактерии являются патогенными.В организме существует множество типов безвредных бактерий, некоторые из которых могут даже поддерживать основные функции организма.

Вирусы

Вирус, который меньше бактерий, проникает в клетку-хозяина. Затем он реплицируется, производя сотни и тысячи новых вирусов, которые продолжают заражать другие клетки-хозяева. Вирусы могут передаваться от человека к человеку различными путями, в том числе:

- через респираторные капли, которые перемещаются по воздуху

- через контакт с кровью человека с инфекцией

- через контакт с жидкостями организма человека, инфицированного инфекцией

Грибы

Существуют тысячи видов грибов, некоторые из которых вызывают болезни у людей.Распространенные грибковые заболевания кожи включают микоз стопы и стригущий лишай. Эти состояния заразны и могут передаваться от человека к человеку.

Исследование, проведенное в Trends in Microbiology , показало, что у грибковых патогенов развивается способность к памяти. Они могут использовать сигналы в теле, чтобы предвидеть неминуемую угрозу своему выживанию, к которой они затем могут подготовиться.

Протисты

Эти одноклеточные организмы вызывают болезни у своего хозяина. Они заражают другие организмы, чтобы выжить и размножаться.

Простейшие патогены поражают растения и продовольственные культуры. Продукты, содержащие простейшие, могут вызвать дизентерию — инфекцию кишечника, вызывающую диарею.

Протистские патогены также могут быть паразитическими и жить в других организмах, таких как комары. Протисты вызывают малярию через укусы комаров.

Паразитические черви

Паразитические черви, также известные как гельминты, достаточно велики, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, и они могут жить во многих частях тела.Некоторые черви включают:

- Плоские черви: К ним относятся ленточные черви, которые обитают в кишечнике.

- Колючие черви: Этот вид червей обитает в кишечнике.

- Круглые черви: Эти черви могут выжить в желудочно-кишечном тракте и лимфатической системе.

Патогены могут вызывать множество различных заболеваний, некоторые из которых более серьезны, чем другие. Человеческие тела богаты питательными веществами и могут обеспечить патогену идеальную среду для роста и размножения.

Степень тяжести инфекций, вызываемых патогенами, может быть разной. Некоторые инфекции могут быть легкими, в то время как другие могут быть опасными для жизни. Например, простуда — это легкая вирусная инфекция по сравнению со смертельной болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Болезни, вызываемые бактериальными патогенами, включают:

Некоторые ученые считают, что вирусы не являются живыми организмами. Вот некоторые причины:

- у них нет клеток

- они не могут воспроизводиться, не вторгаясь в живую клетку

- они не реагируют активно на изменения в окружающей среде

К вирусным инфекциям относятся:

Около 300 видов грибов патогенны для человека.Как и бактерии и вирусы, они могут оказывать значительное влияние на здоровье человека.

Грибки вызывают множество различных типов заболеваний, в том числе:

- астму

- инфекции кожи и ногтей

- инфекции легких, такие как пневмония

- инфекции кровотока

- менингит

Протозойные заболевания являются причиной большинства протистических заболеваний. Простейшие — это одноклеточные микроорганизмы, которые питаются другими микроорганизмами, органическими тканями и мусором.К протистским заболеваниям относятся:

- дизентерия

- малярия

- Африканский трипаносомоз или сонная болезнь

Паразитические черви вызывают множество болезней, в том числе:

Патогены могут распространяться различными путями. Например, прямой контакт кожа к коже во время секса может привести к инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП).

При кашле или чихании болезнетворные микроорганизмы могут распространяться через крошечные капельки в воздухе. Эти капли могут содержать микроорганизмы, которыми дышат другие люди.

Микроорганизмы также могут попадать прямо в кишечник, когда человек употребляет зараженную пищу или воду.

Укусы инфицированных насекомых также могут распространять болезнь. Например, клещи с бактериальной инфекцией могут вызвать болезнь Лайма, если кого-то укусили, а комары с вирусной инфекцией могут вызвать болезнь, вызванную вирусом Зика.

Наряду с поддержанием хорошего общего состояния здоровья человек может предпринять определенные шаги, чтобы снизить риск заражения патогенами. К ним относятся:

- Регулярное мытье и сушка рук: Регулярное мытье рук имеет решающее значение для предотвращения распространения болезней.Люди должны мыть их не менее 20 секунд водой с мылом или дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Это особенно важно после занятий на открытом воздухе, прикосновений к животным, посещения туалета, ухода за больными, чихания или кашля.

- Будьте в курсе рекомендованных вакцин: Вакцины против инфекционных заболеваний, таких как грипп, коклюш и корь, доступны для младенцев, детей и взрослых. Вакцины стимулируют иммунную систему распознавать патогены, уничтожать их и предотвращать будущие инфекции.

- Поддержание чистоты поверхностей: Загрязненные поверхности или предметы могут передавать болезни. Исследование, проведенное в аэропорту Финляндии, обнаружило вирусное заражение в нескольких местах на поверхностях, к которым люди часто прикасаются.

- Уборка кухонь и ванных комнат: Важно поддерживать в чистоте столешницы и кухонные поверхности, особенно перед приготовлением еды. В ванной также может быть высокая концентрация инфекционных агентов.

- Оставаться дома в случае болезни: Люди с инфекциями должны избегать посещения школы, работы и тесного контакта с другими людьми, чтобы снизить вероятность распространения патогена.

- Как избежать укусов насекомых: Люди могут сделать это, надев защитные средства от насекомых и подходящую одежду, такую как рубашки с длинными рукавами, брюки и шляпы, в местах, где они могут встретить насекомых.

- Практика безопасного секса: Использование методов безопасного секса, включая использование презервативов и регулярные проверки сексуального здоровья, может снизить вероятность заражения ИППП.

- Получение медицинской консультации: Человек может поговорить с медицинским работником, если есть признаки инфекции или лечение не работает.

Патогены поражают все живые организмы и вызывают заболевания у людей множеством различных способов.

Они могут повредить ткани или клетки, вырабатывая токсины в процессе репликации.

В то время как некоторые патогены вызывают легкие проблемы, другие могут быть опасными для жизни. Медицинские эксперты продолжают изучать болезни, вызываемые патогенами, чтобы больше узнать об их причинах и способах их лечения.

Паразиты — простейшие

Простейшие теперь имеют свой собственный порядок в живом царстве, хотя когда-то их считали крошечными животными, поскольку они были подвижными и не были зелеными, как растения — теперь у них есть отдельное царство в соответствии со схемой классификации для всей жизни на Земле.Многие простейшие паразиты на человеке и вызывают от легких до чрезвычайно опасных заболеваний — некоторые из них паразитируют на человеке и из-за своего крошечного размера образуют простейших из всех внутренних паразитов. Клеточная организация простейших намного сложнее, а размер намного больше, хотя, как и бактерии, все простейшие являются одноклеточными организмами — весь организм состоит только из одной клетки. Тип окружающей среды, в которой обитает большинство простейших, очень космополитичен, и их распространение повсеместно, они встречаются почти в любой водной среде и во влажных местах, включая пруды, реки, озера, аквариумы, канавы и т. Д.

Мазь для ногтей

Лучшее, 100% натуральное средство для ежедневного ухода за ногтями в идеальной форме.

Большинство простейших не причиняют вреда животным или людям и считаются свободноживущими, то есть им не требуется хозяин для жизни и размножения. Однако есть несколько простейших, которые являются паразитами, среди этих паразитических организмов некоторые могут вызвать чрезвычайно серьезные проблемы со здоровьем у людей, которым не повезло заразиться простейшими.Первым патогенным простейшим, идентифицированным еще в 1875 году, было простейшее. Паразитические простейшие были разновидностью амебы под названием Entamoeba histolytica, которая также известна как дизентерия, вызывающая амебу — она очень распространена и поражает людей во всем мире. Антон ван Левенгук, один из первых и, возможно, один из величайших ранних микроскопистов и клеточных биологов, заметил, что в его собственных фекалиях скользят простейшие. Крошечная микроскопическая форма жизни принадлежала к роду Giardia, и с момента открытия Левенгука такие паразиты, как Giardia lamblia и простейшие виды Cryptosporidium, были связаны с причиной болезненных кишечных инфекций и вспышек тяжелой диареи во всем мире.Вода, загрязненная фекалиями человека или животных, обычно содержит этих двух паразитических простейших, и употребление такой загрязненной воды является обычной причиной заболеваний.

Мазь от грибка

Вся сила фармацевтических фунгицидов — но без агрессивных химикатов.

Бабезиоз

Паразитические простейшие, известные как Babesia microti, ответственны за вспышки этого заболевания. Паразит проникает в эритроциты различных животных, которых заражает, и вызывает типичные симптомы, столь характерные для этого состояния.Основным резервуаром болезни являются грызуны, способ передачи болезни — через клещей, возможно, тех же видов, которые участвуют в передаче болезни Лайма — таким образом, клещи являются основными переносчиками болезни и распространяют ее. от грызунов-хозяев к другим животным, включая человека, путем укуса. Распространенное заболевание, называемое техасской лихорадкой, иногда также известное как клещевая лихорадка крупного рогатого скота, которое поражает крупный рогатый скот, вызывается простейшими, связанными с этим видом.

Состояние вызывает симптомы у пораженных людей, все эти симптомы, по-видимому, связаны или похожи на симптомы, наблюдаемые у пациентов, страдающих малярией, которая также вызывается простейшими.Физические симптомы включают стойкую усталость и физическую усталость в течение семи дней после первоначального контакта с паразитом, за этим начальным периодом следует период, когда у пациента появляется внезапный озноб, а также другие состояния, такие как лихорадка, сильная головная боль и болезненность мышц в целом. тело. Некоторые больные часто прогрессируют до анемии и почечной недостаточности, хотя большинство симптомов легкие, и состояние в основном проходит через несколько недель. Однако известны случаи смертельного исхода в некоторых случаях, особенно в отношении пациентов старших возрастных групп.Для этого состояния не существует специальных лекарств, хотя симптоматическое лечение с использованием тех же лекарств, которые используются для лечения малярии, было опробовано с некоторым успехом — профилактика является лучшей политикой в отношении этого заболевания, и случаи заболевания редки.

Болезнь Шагаса

Простейшее заболевание Темы — болезнь Шагаса — серьезная проблема для здоровья в Латинской Америке. За эти состояния отвечает простейший организм, известный в науке как Trypanosoma cruzi, болезнь широко распространена в Центральной и Южной Америке, где она представляет собой проблему для общественного здравоохранения.Переносчиком этой болезни является насекомое, известное как целующиеся клопы, иногда называемое «конусообразным насекомым». Люди, живущие в районах с маргинальной жилой инфраструктурой, зараженной этим насекомым, могут заразиться семейством болезни Шагаса. Насекомые-переносчики относятся к семейству насекомых Reduviidae, подсемейству Triatominae и роду Triatoma — это насекомое снова очень распространено в Южной Америке. Опоссумы и броненосцы, а также инфицированные люди служат резервуарами для простейших, насекомое, которое является кровососом, передает паразита из таких источников неинфицированным животным и людям — инфекции обычно распространяются среди людей в одной семье — насекомое передает паразита от хозяин за хозяином, поскольку он сосет кровь и оставляет отходы на новых хозяевах.

Восстанавливающее средство для кожи

Усовершенствованный, 100% натуральный ревитализатор, который сделает вашу кожу сияющей и молодой.

После того, как клоп поедает инфицированное млекопитающее, он передает простейшие, которые уже прошли по его кишечнику, с отходами, которые он оставляет на коже неинфицированного животного-хозяина или человека. Когда человек непроизвольно царапает эту область, отходы в области укусов насекомых загрязняют рану, и повторяющиеся царапины вызывают ушибы кожи — простейшие также часто передаются через глаза — когда человек трет отходы, простейшие попадают в тело, используя сломанный участок кожи.Тропическое заболевание было идентифицировано в 1912 году бразильским врачом Карлосом Шагасом — отсюда и название болезнь Шагаса.

Появление небольшой красной язвочки на коже или развитие опухших и покрасневших, воспаленных глаз являются наиболее частыми ранними симптомами заболевания у человека. Через несколько недель язва на пораженном участке кожи, кажется, заживает и выделяет твердую корку, которая вскоре исчезает, и остается небольшой темный шрам в этой области — если человеку повезет. В других случаях первоначальные симптомы могут сменяться появлением лихорадки, развитием отека лимфатических узлов и узлов, а также развитием кожной сыпи по всему телу.Тяжелые формы болезни Шагаса могут поражать сердце, и такие симптомы, как боли в груди и внезапная одышка, становятся обычным явлением. Также могут возникнуть судороги, если заболевание поражает нервную систему — в таких случаях в непрерывных конвульсиях может быть вовлечено все тело. В некоторых случаях это состояние может привести к летальному исходу — это остается риском для здоровья.

Лямблиоз (бобровая лихорадка)

Эта лихорадка является паразитарным заболеванием человека, которое является наиболее распространенной формой паразитарного заболевания в некоторых частях Соединенных Штатов и других районах Северной Америки, в частности, в западных регионах Канады.Причина лихорадки — крошечный паразитический простейший организм, который называется Giardia lamblia. Паразитический организм остается на внутренней поверхности кишечника человека и, в частности, в больших количествах обнаруживается в тонком кишечнике пораженных людей. Обычным физическим симптомом, помимо повышения температуры тела, является стойкая инфекционная диарея.

Обычный источник распространения паразита — употребление зараженной пищи и воды. Если не поддерживать строгие и надлежащие санитарные условия, многие детские центры и дома престарелых становятся районами, в которых часто происходят вспышки лямблиоза, поэтому дети становятся одними из первых, кто становится жертвами паразита.Путь передачи паразита в большинстве случаев заражения происходит через попадание паразитарных цист в пищеварительный тракт вместе с зараженной пищей или водой — такие источники обычно содержат фекальные отходы людей и других животных-переносчиков.