Абхазский государственный университет |

a:2:{s:4:»TEXT»;s:65535:»a:2:{s:4:»TEXT»;s:65535:»a:2:{s:4:»TEXT»;s:98012:»|

Факультет, направление подготовки (специальность), образовательная программа |

Форма обучения |

План приема |

Вступительные испытания (с указанием формы проведения и приоритетности при ранжировании поступающих) |

||||

|

бюджетные места (гос. заказ) |

Платная основа |

||||||

|

абх. сектор |

сектор

сектор

|

абх. сектор |

русск. сектор |

||||

|

35.03.04 Агрономия |

1. Агрономия. |

очная |

4 |

3 |

6 |

7 |

1.Биология (устно) 2.Химия (устно) 3.Родной язык (диктант) |

|

2.Защита растений |

заочная |

3 |

3 |

7 |

7 |

1. 2.Химия (устно) 3.Родной язык (диктант) |

|

|

110800.62 Агроинженерия |

Технические системы в агробизнесе |

очная |

4 |

3 |

6 |

7 |

1.Физика (устно) 2.Математика (устно) 3.Родной язык (диктант)

|

|

260100.62 Продукты питания из растительного сырья |

Технология субтропических и пищевкусовых продуктов. |

очная |

4 |

3 |

6 |

7 |

1. 2.Математика (устно) 3.Родной язык (диктант) |

|

140400.62 Электроэнергетика и электротехника |

Электроснабжение |

очная |

4 |

3 |

7 |

6 |

1.Физика (устно) 2.Математика (устно) 3.Родной язык (диктант) |

Программа по биологии

1. Растения

1.1. Общее знакомство с цветковыми растениями Цветковое растение и его органы: корень и побег. Строение побега:

стебель, листья, почки.

1.2. Клеточное строение растительного организма. Знакомство с увеличительными приборами (лупа, микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоли. Органические и неорганические вещества растительных клеток. Жизнедеятельность клетки: движение цитоплазмы, поступление веществ в клетку, ее рост и деление. Ткани. Клеточное строение растений.

1.3.

Корень. Корень. Виды корней. Типы корневых систем. Внешнее

и внутреннее строение корня. Зоны корня. Рост корня. Основные функции корня:

поглощение воды и минеральных веществ, укрепление растения в почве. Дыхание

корня. Почва, ее значение для жизни растений. Охрана почв. Удобрения.

1.4.

Побег. Строение побега и его основные функции. Почка — зачаточный

побег, ее строение. Развитие побега из почки. Лист. Внешнее строение листа. Листья простые и сложные. Жилкование.

Листорасположение. Особенности микроскопического строения листа в связи с его

функциями: покровная ткань (кожица, устьица), основная, проводящая и

механическая ткани листа. Фотосинтез. Дыхание. Испарение воды листьями.

Видоизменения листьев. Листопад. Необходимость защиты воздуха от загрязнений.

Озеленение населенных пунктов и помещений. Стебель. Рост

стебля в длину, ветвление. Формирование кроны. Внутреннее строение древесного

стебля в связи с его функциями. Рост стебля в толщину. Образование годичных

колец. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Отложение

запасных веществ.

1.5. Размножение растений Размножение и его значение. Способы размножения. Вегетативное размножение. Размножение растений с помощью вегетативных органов в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения. Размножение растений семенами.

Цветок — видоизмененный побег. Значение цветка в размножении растений. Строение околоцветника, тычинки, пестика. Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное

опыление

насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение плодов и

семян в природе и жизни человека. Вред, наносимый природе массовым сбором дикорастущих растений. Охрана цветковых

растений. Строение семян (на примере двудольных и однодольных растений), их

химический состав. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост

проростков. Агротехника посева семян и выращивание растений.

Вред, наносимый природе массовым сбором дикорастущих растений. Охрана цветковых

растений. Строение семян (на примере двудольных и однодольных растений), их

химический состав. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост

проростков. Агротехника посева семян и выращивание растений.

1.6.

Растения и окружающая среда. Растение – целостный организм.

Взаимосвязь клеток, тканей и органов. Основные процессы жизнедеятельности

растительного организма. Растительное сообщество. Экологические факторы

неживой и живой природы и факторы, связанные с деятельностью человека.

Взаимосвязь растений и факторов неживой и живой природы на примере растений

леса, луга и др. Приспособляемость растений к совместной жизни в лесу, на лугу

и т.д. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние

деятельности человека на жизнь растений леса, луга. Охрана растений, защита

среды их обитания, законы об охране природы.

1.7. Отделы растений Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных водорослей. Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Морские водоросли. Роль водорослей в природе и народном хозяйстве, их охрана. Мхи. Строение и размножение (на примере местных видов). Образование торфа, его значение. Папоротники. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. Хвощи. Плауны. Образование каменного угля. Голосеменные. Строение и размножение (на примере сосны, ели или других хвойных). Распространение хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. Покрытосеменные (цветковые). Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле.

1.8.

Покрытосеменные растения. Многообразие цветковых растений. Класс Двудольные растения. Семейства: крестоцветные

(капустные), розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные (астровые),

мальвовые, маревые, виноградные. Класс Однодольные растения. Семейства:

лилейные, злаки. Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их

биологические особенности, народнохозяйственное значение. Влияние деятельности

человека на видовое многообразие цветковых растений. Охрана редких видов

цветковых растений.

Класс Однодольные растения. Семейства:

лилейные, злаки. Отличительные признаки растений перечисленных семейств, их

биологические особенности, народнохозяйственное значение. Влияние деятельности

человека на видовое многообразие цветковых растений. Охрана редких видов

цветковых растений.

1.9. Сельскохозяйственные растения Происхождение культурных растений. Понятие сорта. Достижения науки в выведении новых сортов растений. Важнейшие сельскохозяйственные растения (зерновые, плодово-ягодные, овощные, масличные, технические и др.), биологические основы их выращивания.

1.10. Развитие

растительного мира. Многообразие растений и их происхождение.

Доказательства исторического развития растений: ископаемые остатки. Основные

этапы в развитии растительного мира: возникновение одноклеточных и

многоклеточных водорослей; возникновение фотосинтеза; выход растений на сушу (псилофиты,

мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Усложнение растений в

процессе исторического развития. Господство покрытосеменных в настоящее время,

их многообразие и распространение на земном шаре. Влияние хозяйственной

деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.

Усложнение растений в

процессе исторического развития. Господство покрытосеменных в настоящее время,

их многообразие и распространение на земном шаре. Влияние хозяйственной

деятельности человека на растительный мир. Охрана растений.

2. Бактерии. Грибы. Лишайники

2.1. Бактерии Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Распространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Патогенные бактерии и борьба с ними.

2.2.

Грибы. Лишайники Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их

строение, питание. Съедобные и ядовитые грибы. Профилактика отравления

ядовитыми грибами. Правила сбора грибов и их охрана. Симбиоз грибов с

растениями. Плесневые грибы. Пеницилл, его использование для получения

антибиотиков. Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов

в природе и хозяйстве.

Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайников в природе и хозяйстве.

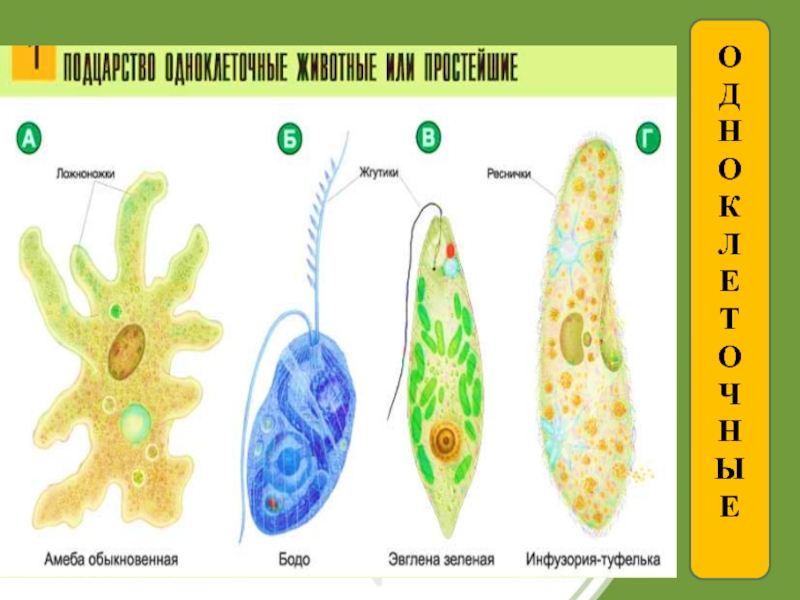

3.Животные

3.1. Общие сведения о животном мире Многообразие, животного мира. Признаки животных. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. Среды жизни и многообразие животных. Систематика животных.

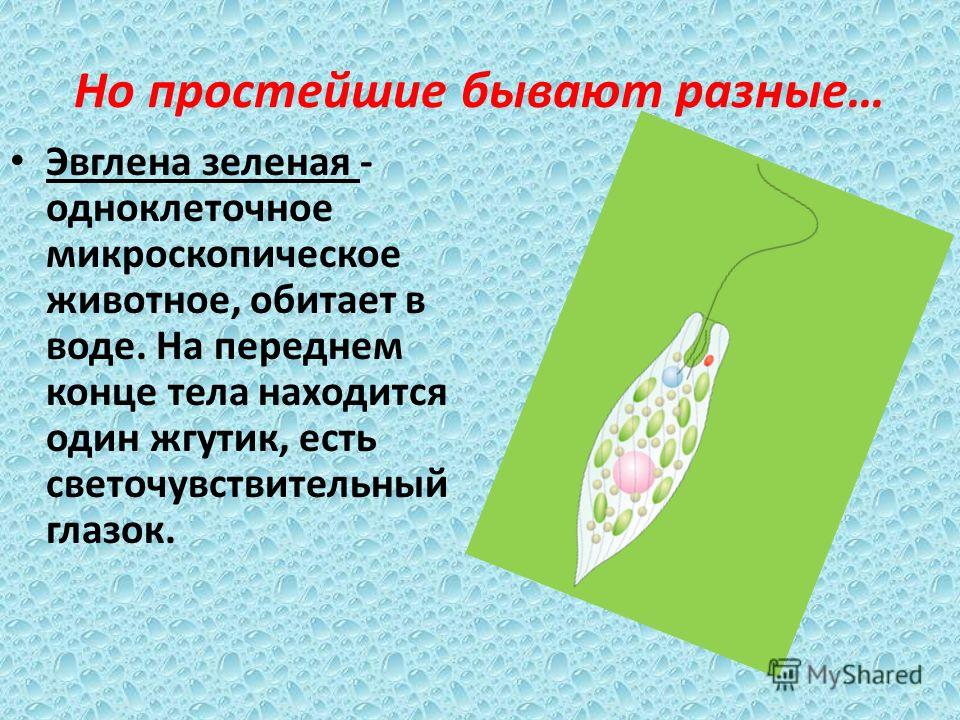

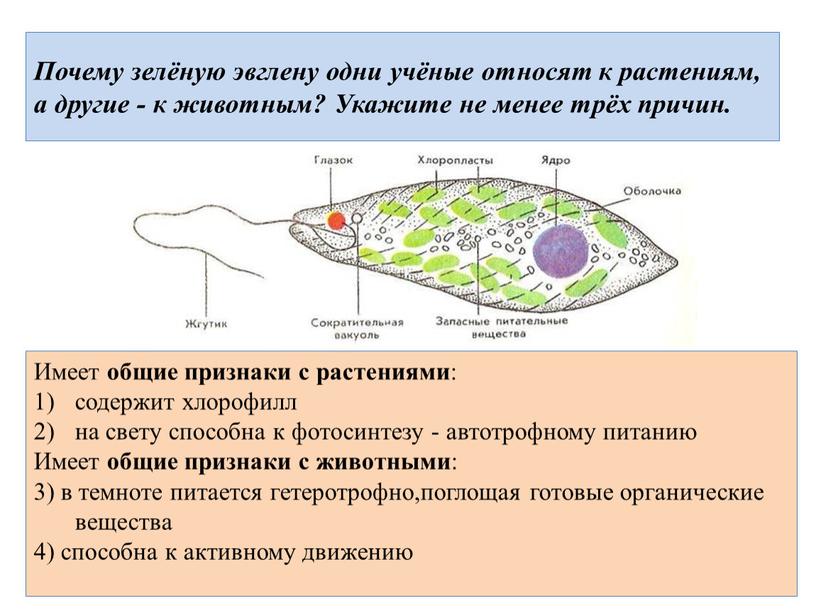

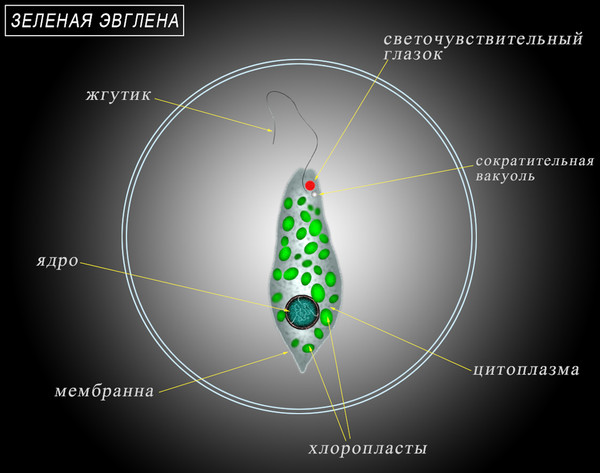

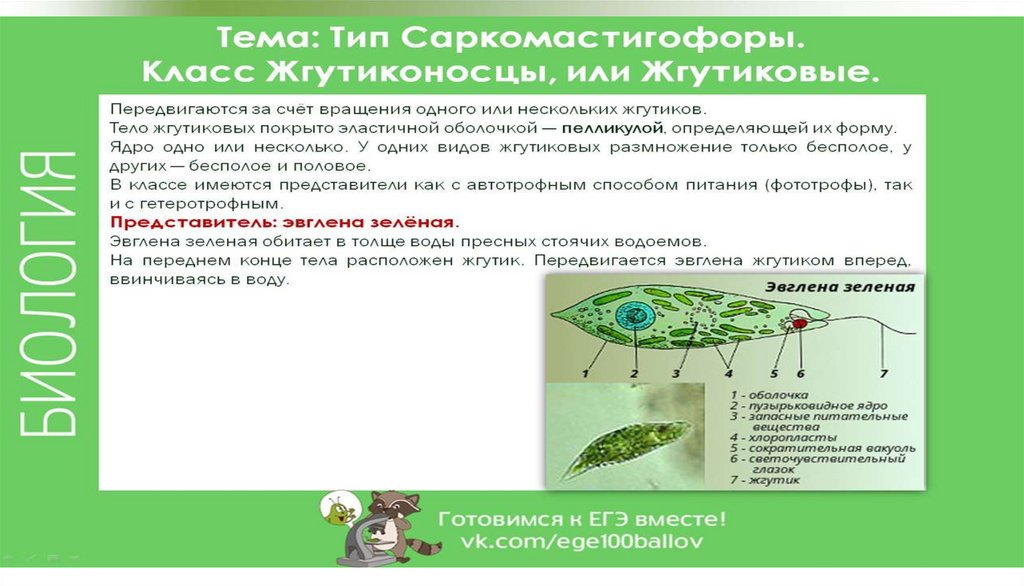

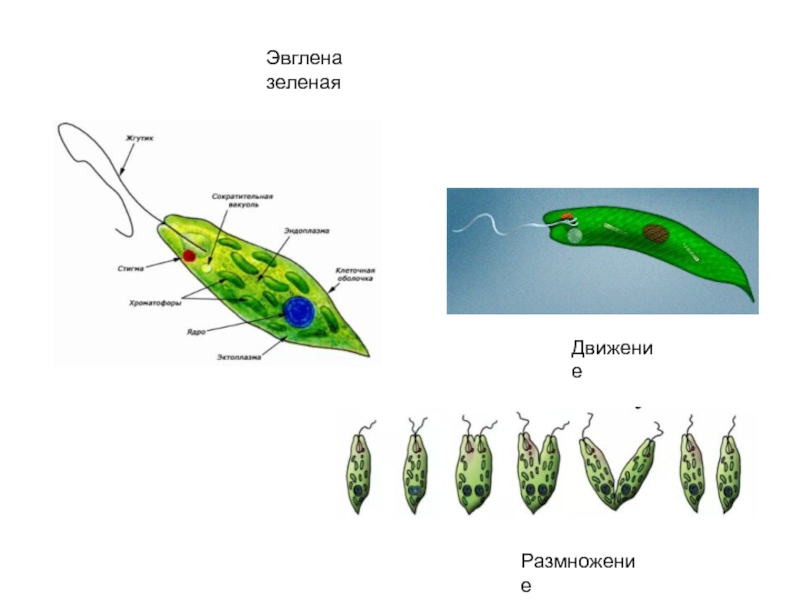

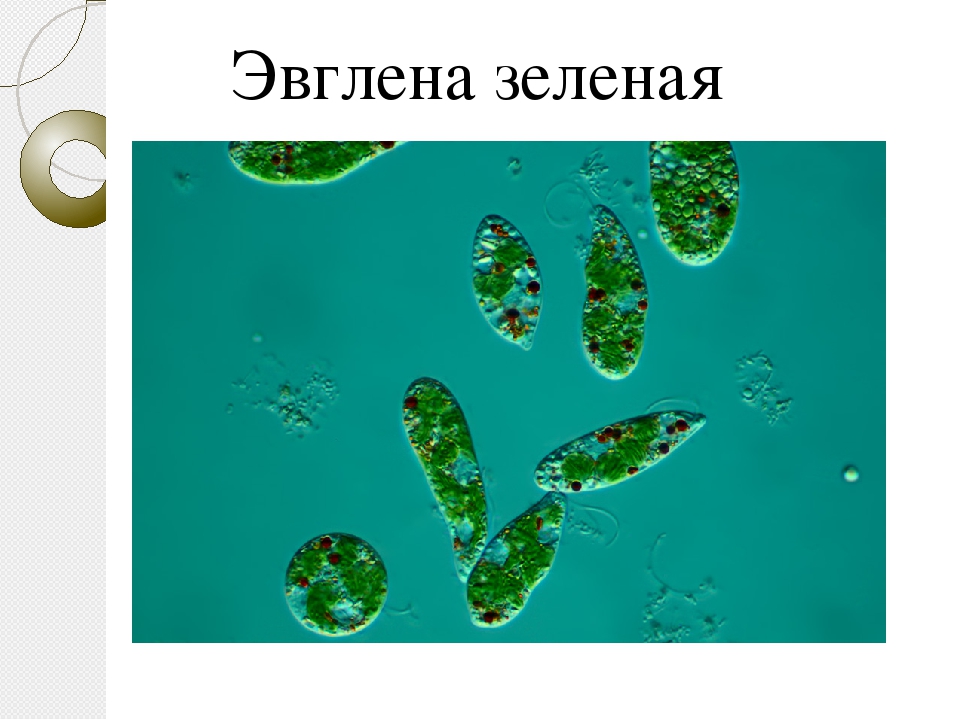

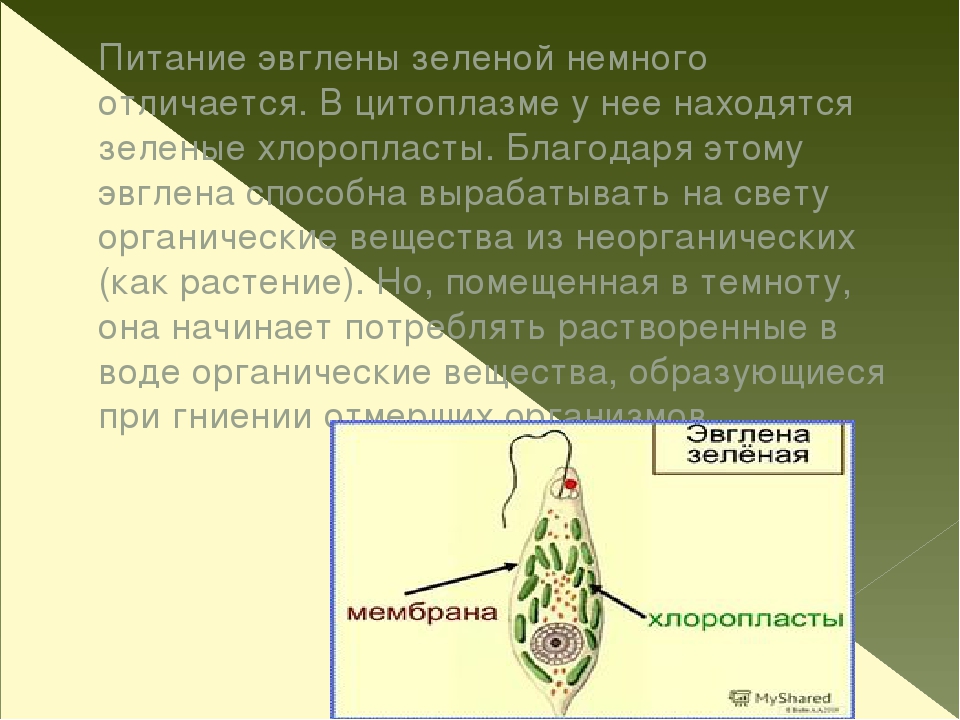

3.2. Одноклеточные животные Строение и образ жизни одноклеточных животных. Обыкновенная амеба. Строение клетки. Среда обитания. Передвижение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Образование цисты. Многообразие одноклеточных животных. Зеленая эвглена, особенности питания. Инфузория – туфелька. Раздражимость. Малярийный паразит. Морские простейшие (фораминиферы, радиолярии). Значение простейших в природе, жизни человека. Общая характеристика простейших.

3.3. Тип

Кишечнополостные Общая характеристика и образ жизни

кишечнополостных. Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее строение. Лучевая

симметрия Двухслойность. Особенности строения клетки многоклеточного организма. Покровные, стрекательные,

нервные клетки. Нервная система. Питание. Регенерация. Размножение. Многообразие

кишечнополостных (коралловые полипы и медузы), их значение.

Пресноводная гидра. Среда обитания. Внешнее строение. Лучевая

симметрия Двухслойность. Особенности строения клетки многоклеточного организма. Покровные, стрекательные,

нервные клетки. Нервная система. Питание. Регенерация. Размножение. Многообразие

кишечнополостных (коралловые полипы и медузы), их значение.

3.4. Типы

Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Тип Плоские черви. Общая

характеристика и многообразие типа. Печеночный сосальщик. Двусторонняя

симметрия. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, обусловленные

паразитическим образом жизни; вред, наносимый животноводству, меры борьбы.

Многообразие видов (бычий цепень, эхинококк, белая планария). Тип Круглые

черви. Общая характеристика и многообразие типа. Человеческая аскарида –

паразит человека. Меры предупреждения от заражения. Тип

Кольчатые черви. Общая характеристика и многообразие типа. Дождевой червь, его

среда обитания, внешнее строение, передвижение. Ткани, органы, системы органов.

Процессы жизнедеятельности. Регенерация. Размножение. Роль дождевых червей в

почвообразовании.

Ткани, органы, системы органов.

Процессы жизнедеятельности. Регенерация. Размножение. Роль дождевых червей в

почвообразовании.

3.5. Тип Моллюски Общая характеристика и образ жизни моллюсков. Беззубка. Среда обитания, особенности внешнего строения, питания, дыхания, размножения. Многообразие моллюсков (большой прудовик, виноградная улитка, слизни, устрица, мидия). Значение моллюсков в природе, жизни человека.

3.6. Тип

Членистоногие. Класс Ракообразные. Среда обитания ракообразных.

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, многообразие

ракообразных. Общая характеристика класса. Класс Паукообразные. Особенности

внешнего строения, питания, дыхания, поведение паука в связи с жизнью на суше. Клещи.

Внешнее строение. Клещи вредители культурных растений и меры борьбы с ними.

Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры зашиты

от клещей. Общая характеристика класса. Класс Насекомые. Особенности строения,

процессов жизнедеятельности насекомых на примере жука. Размножение. Типы

развития насекомых. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Черты

приспособленности к среде обитания во внешнем строении; размножение и развитие

бабочек. Тутовый шелкопряд. Двукрылые. Комнатная муха — переносчик возбудителей

опасных заболеваний человека и меры борьбы с ней. Перепончатокрылые. Медоносная

пчела. Состав и жизнь пчелиной семьи: танцы пчел, зимовка. Инстинкты — основа поведения насекомых. Пчеловодство. Общая характеристика

класса. Многообразие насекомых (колорадский жук, муравьи, наездники), их роль в

природе; практическое и эстетическое значение. Биологический способ борьбы с

насекомыми — вредителями сельскохозяйственных культур и его

роль в сохранении урожая. Охрана насекомых. Общая характеристика типа.

Класс Насекомые. Особенности строения,

процессов жизнедеятельности насекомых на примере жука. Размножение. Типы

развития насекомых. Основные отряды насекомых. Чешуекрылые. Черты

приспособленности к среде обитания во внешнем строении; размножение и развитие

бабочек. Тутовый шелкопряд. Двукрылые. Комнатная муха — переносчик возбудителей

опасных заболеваний человека и меры борьбы с ней. Перепончатокрылые. Медоносная

пчела. Состав и жизнь пчелиной семьи: танцы пчел, зимовка. Инстинкты — основа поведения насекомых. Пчеловодство. Общая характеристика

класса. Многообразие насекомых (колорадский жук, муравьи, наездники), их роль в

природе; практическое и эстетическое значение. Биологический способ борьбы с

насекомыми — вредителями сельскохозяйственных культур и его

роль в сохранении урожая. Охрана насекомых. Общая характеристика типа.

3.7. Тип

Хордовые Ланцетник. Среда обитания. Особенности строения

ланцетника как низшего хордового.

Класс Рыбы Среда обитания рыб. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры. Полость тела. Особенности строения систем внутренних органов в связи с их функциями. Обмен веществ. Нервная система и органы чувств. Рефлексы. Поведение. Размножение, нерест и развитие. Забота о потомстве. Приспособленность рыб к среде обитания. Миграции. Многообразие рыб (отряды: сельдеобразные, кистеперые). Общая характеристика класса. Хозяйственное значение рыб. Искусственное разведение рыб, прудоводство. Охрана рыб.

Класс Земноводные Лягушка. Особенности строения, передвижения в связи со средой обитания. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Многообразие земноводных (отряды: хвостатые, бесхвостые), их происхождение, значение и охрана. Общая характеристика класса.

Класс

Пресмыкающиеся Ящерица. Среда обитания, особенности строения,

размножения, поведения в связи с жизнью на суше. Регенерация. Многообразие

современных пресмыкающихся (отряды: чешуйчатые, черепахи, крокодилы),

практическое значение и охрана. Происхождение пресмыкающихся. Древние

пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Общая характеристика класса.

Среда обитания, особенности строения,

размножения, поведения в связи с жизнью на суше. Регенерация. Многообразие

современных пресмыкающихся (отряды: чешуйчатые, черепахи, крокодилы),

практическое значение и охрана. Происхождение пресмыкающихся. Древние

пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Общая характеристика класса.

Класс

Птицы Внешнее строение, скелет, мускулатура. Особенности

внутреннего строение, обмена веществ птицы, связанные с полетом. Усложнение

нервной системы, органов чувств; поведение птиц. Размножение

и развитие птиц. Забота о потомстве. Приспособляемость птиц

к сезонным явлениям в природе (гнездование, кочевки, перелеты). Происхождение

птиц. Общая характеристика класса. Птицы парков, садов, лугов, полей, лесов, болот,

побережий, водоемов, степей, пустынь, хищные птицы. Роль птиц в природе и жизни

человека, система мероприятий по охране птиц. Птицеводство. Происхождение

домашних птиц, их породы.

Класс Млекопитающие Особенности внешнего строения, скелета, мускулатуры, внутреннего строения, обмена веществ млекопитающего. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения. Размножение и развитие, забота о потомстве. Общая характеристика класса. Происхождение млекопитающих. Первозвери. Сумчатые. Отряды плацентарных. Насекомоядные и рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и китообразные. Копытные. Приматы. Роль млекопитающих в природе и жизни человека, их охрана. Сельскохозяйственные животные класса млекопитающих. Крупный рогатый скот, овцы, свиньи, лошади. Происхождение домашних животных. Содержание, кормление и разведение.

4. Эволюция животного мира

Доказательства исторического развития животного мира:

сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о

причинах эволюции животного мира (наследственность, изменчивость, естественный

отбор). Происхождение одноклеточных. Происхождение многоклеточных. Усложнение строения и процессов жизнедеятельности позвоночных

животных в процессе исторического развития животного мира. (Родство человека с

животными). Несостоятельность взглядов о неизменности животного мира.

Происхождение одноклеточных. Происхождение многоклеточных. Усложнение строения и процессов жизнедеятельности позвоночных

животных в процессе исторического развития животного мира. (Родство человека с

животными). Несостоятельность взглядов о неизменности животного мира.

5. Природные сообщества

Среда обитания организмов. Основные экологические факторы среды, их влияние на растения и животных. Природные сообщества (на примере леса, луга, водоема). Роль растений, животных, грибов и бактерий в природном сообществе. Взаимосвязи в природном сообществе. Цепи питания. Значение природных сообществ в жизни человека. Влияние деятельности человека на природные сообщества, их охрана.

6.Человек и его здоровье

Введение. Общий обзор организма человека.Значение

знаний о строении, жизнедеятельности организма человека и гигиене для охраны

его здоровья. Человек и окружающая среда. Органы и системы органов. Строение

клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, митохондрии, мембрана). Основные процессы

жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, деление). Краткие сведения о

строении и функциях основных тканей. Рефлексы. Нервная и гуморальная регуляция

деятельности организма. Организм — единое целое.

Человек и окружающая среда. Органы и системы органов. Строение

клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, митохондрии, мембрана). Основные процессы

жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, деление). Краткие сведения о

строении и функциях основных тканей. Рефлексы. Нервная и гуморальная регуляция

деятельности организма. Организм — единое целое.

6.1 Опорно-двигательная система Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека, сходство скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Типы соединения костей. Состав, строение и свойства костей, рост костей. Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузка на работу мышц.

6.2.

Кровь и кровообращение Внутренняя среда организма, (кровь, межклеточная

жидкость, лимфа) и ее относительное постоянство. Значение крови и

кровообращения. Состав крови. Плазма крови. Свѐртывание крови как защитная

реакция организма. Строение и функции эритроцитов и лейкоцитов. Инфекционные

заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об иммунитете.

Переливание крови. Донорство. Органы кроветворения: сердце и сосуды

(артерии, капилляры, вены). Сердце, его строение и работа. Большой и малый

круги кровообращения, лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное

давление. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов.

Предупреждение сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.

Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды.

Значение крови и

кровообращения. Состав крови. Плазма крови. Свѐртывание крови как защитная

реакция организма. Строение и функции эритроцитов и лейкоцитов. Инфекционные

заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. Иммунитет. Роль И.И. Мечникова в создании учения об иммунитете.

Переливание крови. Донорство. Органы кроветворения: сердце и сосуды

(артерии, капилляры, вены). Сердце, его строение и работа. Большой и малый

круги кровообращения, лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное

давление. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов.

Предупреждение сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.

Вредное влияние курения и употребления алкоголя на сердце и сосуды.

6.3.

Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов

дыхания. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.

Жизненная емкость легких. Нервная, и гуморальная регуляция дыхания.

Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух,

предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время

болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние курения на органы дыхания.

Охрана окружающей воздушной среды.

Нервная, и гуморальная регуляция дыхания.

Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух,

предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический режим во время

болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние курения на органы дыхания.

Охрана окружающей воздушной среды.

6.4. Пищеварение Значение пищеварения. Питательные вещества и пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Зубы, профилактика болезней зубов. Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И.П. Павлова в изучении функций органов пищеварения. Пищеварение. Печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения, Гигиенические условия пищеварения. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. Влияние курения и употребления алкоголя на пищеварение.

6.5.

Обмен веществ и энергии. Выделение. Общая характеристика обмена

веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический обмен и их взаимосвязь.

Значение для организма белков, жиров и углеводов, воды и минеральных

солей. Влияние алкоголя и токсических веществ, наркотиков на обмен веществ

Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы.

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное

питание. Режим питания школьников. Значение выделения из организма конечных

продуктов обмена веществ. Органы мочевыделительной системы, их функции,

профилактика заболеваний. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции.

Закаливание организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви.

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и

обморожениях, электрошоке.

Общая характеристика обмена

веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический обмен и их взаимосвязь.

Значение для организма белков, жиров и углеводов, воды и минеральных

солей. Влияние алкоголя и токсических веществ, наркотиков на обмен веществ

Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы.

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное

питание. Режим питания школьников. Значение выделения из организма конечных

продуктов обмена веществ. Органы мочевыделительной системы, их функции,

профилактика заболеваний. Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции.

Закаливание организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви.

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и

обморожениях, электрошоке.

6.6.

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней

секреции для роста, развития и регуляции функций организма. Гормоны.

Внутрисекреторная деятельность желез внутренней секреции. Роль половых желез развитии

организма. Половое созревание. Гигиена юноши и девушки.

Гормоны.

Внутрисекреторная деятельность желез внутренней секреции. Роль половых желез развитии

организма. Половое созревание. Гигиена юноши и девушки.

6.7. Нервная система. Органы чувств Высшая нервная деятельность Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма

человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и периферическая

нервная система. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга.

Роль вегетативной нервной системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. Органы чувств, их значение. Анализаторы.

Строение, функции, гигиена. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании учения

о высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы. Биологическое значение образования и

торможения условных рефлексов. Особенности высшей нервной деятельности

человека. Речь и мышление. Сознание как функция мозга.

Социальная обусловленность поведения человека. Сон, его значение и гигиена.

Изменение работоспособности в трудовом процессе. Гигиена умственного труда.

Режим дня школьников. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на

нервную систему.

Сон, его значение и гигиена.

Изменение работоспособности в трудовом процессе. Гигиена умственного труда.

Режим дня школьников. Вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на

нервную систему.

6.8. Размножение и развитие Система органов размножения. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Рождение ребенка. Рост и развитие ребенка. Гигиена грудных детей. Вредное влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство. Характеристика подросткового периода.

7. Общая биология

Изучение общих, биологических закономерностей — задача заключительного раздела курса биологии. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, видовой, биоценотический, биосферный. Значение биологической науки для сельского хозяйства, промышленности, медицины, гигиены, охраны природы.

7.1 Эволюционное учение. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение теории эволюции для

развития естествознания. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции.

Понятие сорта растений и породы животных. Движущие

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование,

естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Искусственный

отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних животных

и сортов культурных растений. Возникновение приспособлений.

Относительный характер приспособленности. Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции:

приспособленность организмов, многообразие видов.

Дарвина. Значение теории эволюции для

развития естествознания. Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции.

Понятие сорта растений и породы животных. Движущие

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование,

естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции. Искусственный

отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних животных

и сортов культурных растений. Возникновение приспособлений.

Относительный характер приспособленности. Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции:

приспособленность организмов, многообразие видов.

7.2. Развитие органического мира Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношения различных направлений эволюции. Биологический

прогресс и регресс.Краткая история развития органического мира. Основные

ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции

покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру.

Основные

ароморфозы в эволюции органического мира. Основные направления эволюции

покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру.

7.3. Происхождение человека. Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.

7.4.

Основы экологии Предмет и задачи экологии. Экологические факторы:

абиотические, биотические, антропогенный, их комплексное воздействие на

организм. Фотопериодизм. Среды жизни. Экологическая ниша. Вид, его

экологическая характеристика. Популяция, изменение численности, способы регулирования численности; Рациональное использование

видов, сохранение их разнообразия. Биогеоценоз. Разнообразие популяций в

биогеоценозе и их взаимосвязи. Цепи питания.

Биогеоценоз. Разнообразие популяций в

биогеоценозе и их взаимосвязи. Цепи питания.

7.5. Основные учения о биосфере Биосфера. В.И. Вернадский о возникновении биосферы. Границы биосферы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Живое вещество и его функции. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере; ноосфера.

7.6. Основы цитологии

Клетка – структурная и функциональная единица живого. Основные положения

клеточной теории. Строение и функции компонентов клетки: ядра, оболочки, цитоплазмы.

Органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы,

митохондрии, пластиды. Особенности строения клеток прокариот, эукариот. Содержание

химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, липиды, белки,

нуклеиновые кислоты, АТФ, биополимеры, их роль в клетке. Ферменты, их роль в

регуляции процессов жизнедеятельности. Удвоение (репликация) ДНК. Обмен веществ

и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в

клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене. Пластический

обмен. Хемосинтез. Фотосинтез. Биосинтез белков. Роль ДНК в реакциях матричного

синтеза. Генетический код. Транскрипция. Трансляция. Взаимосвязь процессов

пластического и энергетического обмена. Вирусы, особенности их строения и

жизнедеятельности, вирус СПИДа. Профилактика СПИДа.

Удвоение (репликация) ДНК. Обмен веществ

и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в

клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене. Пластический

обмен. Хемосинтез. Фотосинтез. Биосинтез белков. Роль ДНК в реакциях матричного

синтеза. Генетический код. Транскрипция. Трансляция. Взаимосвязь процессов

пластического и энергетического обмена. Вирусы, особенности их строения и

жизнедеятельности, вирус СПИДа. Профилактика СПИДа.

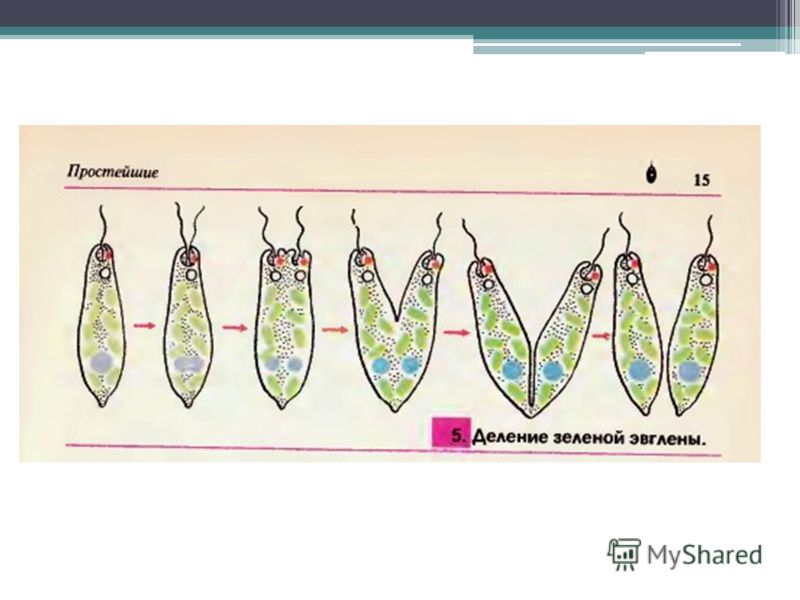

7.7. Размножение и индивидуальное развитие организмов Деление клетки — основа размножения и индивидуального развития

организмов. Понятие жизненного цикла клетки. Митоз. Фазы митоза. Хромосомы, их

гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Биологическое значение митоза. Мейоз. Фазы мейоза. Кроссинговер. Биологическое значение мейоза. Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Гаметогенез: сперматогенез и оогенез. Оплодотворение. Развитие зародыша

(на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и

никотина на развитие организма человека. Возникновение жизни на Земле.

Половые клетки. Гаметогенез: сперматогенез и оогенез. Оплодотворение. Развитие зародыша

(на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и

никотина на развитие организма человека. Возникновение жизни на Земле.

7.8. Основы генетики Генетика —

наука о наследственности и изменчивости организмов. Основные методы генетики. Законы наследственности, установленные Г. Менделем, в моногибридных

и дигибридных скрещиваниях. Взаимодействия аллельных генов: полное

доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, сверхдоминирование.

Условия необходимые для проявления закона расщепления. Статистический характер

явлений расщепления. Взаимодействия неаллельных генов. Генетика пола. Половые

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Хромосомная теория

наследственности. Сцепленное наследование генов. Нарушение сцепления. Перекрест

хромосом. Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние

никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность человека. Роль генотипа и

условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная изменчивость.

Норма реакции. Статистические закономерности модификационной

изменчивости. Мутации. Классификация

мутаций. Полиплиодия. Мутагенные факторы среды.

Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для искусственного и

естественного отбора. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

Н.И.Вавилова. Генетика популяций. Генетика и теория эволюции.

Биотехнологии и манипуляции с генами. Генетическая безопасность. Н.И.

Вавилов о происхождении культурных растений. Основные методы селекции:

гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. Селекция растений. Самоопыление перекрестноопыляемых растений.

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние

никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность человека. Роль генотипа и

условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная изменчивость.

Норма реакции. Статистические закономерности модификационной

изменчивости. Мутации. Классификация

мутаций. Полиплиодия. Мутагенные факторы среды.

Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для искусственного и

естественного отбора. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости

Н.И.Вавилова. Генетика популяций. Генетика и теория эволюции.

Биотехнологии и манипуляции с генами. Генетическая безопасность. Н.И.

Вавилов о происхождении культурных растений. Основные методы селекции:

гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. Селекция растений. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа

наследственных хозяйственно ценных признаков у животных-производителей.

Отдаленная гибридизация домашних животных. Биотехнология, и ее основные

направления: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия. Значение

биотехнологии для селекции.

Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа

наследственных хозяйственно ценных признаков у животных-производителей.

Отдаленная гибридизация домашних животных. Биотехнология, и ее основные

направления: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия. Значение

биотехнологии для селекции.

Образец билета по биологии

1. Корень. Строение. Функции. Виды корней. Типы корневых систем. Видоизменение корней.

2. Тип Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. Роль в природе.

3.Гуморальная регуляция деятельности организма. Железы внутренней секреции. Гипо- и гиперфункция желез.

4.Законы наследования признаков при дигибридных скрещиваниях.

Рекомендуемая литература по биологии

1.

Серебрякова Т.,

Гуленкова М., Шорина Н. Биология. Растения / Учебник для

6-7 классов средней школы. – М., (разные годы издания).

Биология. Растения / Учебник для

6-7 классов средней школы. – М., (разные годы издания).

2. ?

Тест по биологии по теме «Беспозвоночные животные» с ответами

Тест по биологии по теме «Беспозвоночные животные» с ответами — Gee Test наверх Страница 1 из 14Страница 2 из 14Страница 3 из 14Страница 4 из 14Страница 5 из 14Страница 6 из 14Страница 7 из 14Страница 8 из 14Страница 9 из 14Страница 10 из 14Страница 11 из 14Страница 12 из 14Страница 13 из 14Страница 14 из 14- 1. дыхания

- 2. размножения

- 3. питания

- 4. анабиоза

- 1. эвглены

- 2. амёбы

- 3. фораминиферы

- 4. лучевики

- 1. из внешней среды поступают – О2, пища; из тела амёбы выделяются – СО2, Н2О, конечные продукты расщепления органических веществ

- 2. из внешней среды поступают – Н2О, пища; из тела амёбы выделяются – О2, продукты расщепления органических веществ

- 3.

из внешней среды поступают – пища; из тела амёбы выделяются – Н2О, О2, продукты расщепления органических веществ

из внешней среды поступают – пища; из тела амёбы выделяются – Н2О, О2, продукты расщепления органических веществ - 4. из внешней среды поступают – Н2О, О2, СО2; из тела амёбы выделяются – продукты расщепления органических веществ

- 1. дизентерийная амёба

- 2. лучевик

- 3. фораминифера

- 4. амёба обыкновенная

- 1. фораминиферы

- 2. лучевики

- 3. амёба обыкновенная

- 4. амёба дизентерийная

- 1. амёба обыкновенная

- 2. лучевики

- 3. амёба дизентерийная

- 4. фораминиферы

- 1. амёба размножается путем мейотического деления

- 2. несколько раз

- 3. 1 раз

- 4. размножается 1 раз в месяц

- 1. дизентерийная амеба, малярийный комар, кошачья двуустка

- 2. блоха, вошь, малярийный комар, таежный клещ

- 3. чесоточный клещ, блоха, бычий цепень, аскарида

- 4. грызуны, чесоточный клещ, таежный клещ, кошачья двуустка

- 1.

ложноножки

ложноножки - 2. инфузории

- 3. споровики

- 4. жгутиковые

- 1. 2, 8

- 2. 6, 7

- 3. 3, 4

- 4. 1, 5

- 1. 2, 7

- 2. 1, 5

- 3. 3, 6, 7

- 4. 2, 4, 7

- 1. головной и спинной мозг

- 2. пищевод, желудок

- 3. кожные покровы

- 4. кишечник, желчные пути

- 1. вольвокс, эвглена

- 2. малярийный плазмодий, эвглена

- 3. амёба, радиолярия

- 4. фораминифера, инфузория туфелька

- 1. 1, 4

- 2. 2, 3, 6

- 3. 1, 3, 5

- 4. 2, 4

- 1. эвглены

- 2. инфузории

- 3. гидры

- 4. моллюска

- 1. питается готовыми органическими веществами

- 2. питается паразитическим способом

- 3. питается как зеленые растения

- 4. может питаться и как фотосинтезирующие зеленые растения, и как животные

- 1. разрушается хроматофор

- 2. отпадает жгутик

- 3. исчезает вакуоль

- 4.

разрушается оболочка

разрушается оболочка

- 1. красный

- 2. прозрачный

- 3. зеленый

- 4. у эвглены нет чувствительного к свету глазка

- 1. не способны к питанию

- 2. не способны двигаться самостоятельно

- 3. не способны к размножению

- 4. А и В

- 1. трипаносома

- 2. дизентерийная амёба

- 3. инфузория

- 4. малярийный плазмодий

- 1. 1, 3

- 2. 2, 5

- 3. 4, 5

- 4. 2, 3

- 1. лейшмании

- 2. трипаносомы

- 3. инфузории

- 4. эвглены

- 1. в желудке

- 2. в выделительной системе

- 3. в кишечнике

- 4. в слюнных железах

- 1. в сократительной вакуоле

- 2. в цитоплазме

- 3. в ядре

- 4. в хроматофоре

- 1. все клетки колонии делятся пополам

- 2. отдельные клетки колонии сливаются и образуют зиготу

- 3. происходит конъюгация между клетками колонии

- 4. отдельные клетки погружаются внутрь колонии, делятся, формируя новые колонии, которые выходят наружу

- 1.

инфузория, эвглена

инфузория, эвглена - 2. вольвокс, радиолярии

- 3. эвглена, вольвокс

- 4. амеба, трипаносома

- 1. 1, 5

- 2. 3, 5

- 3. 2, 4

- 4. 2, 5

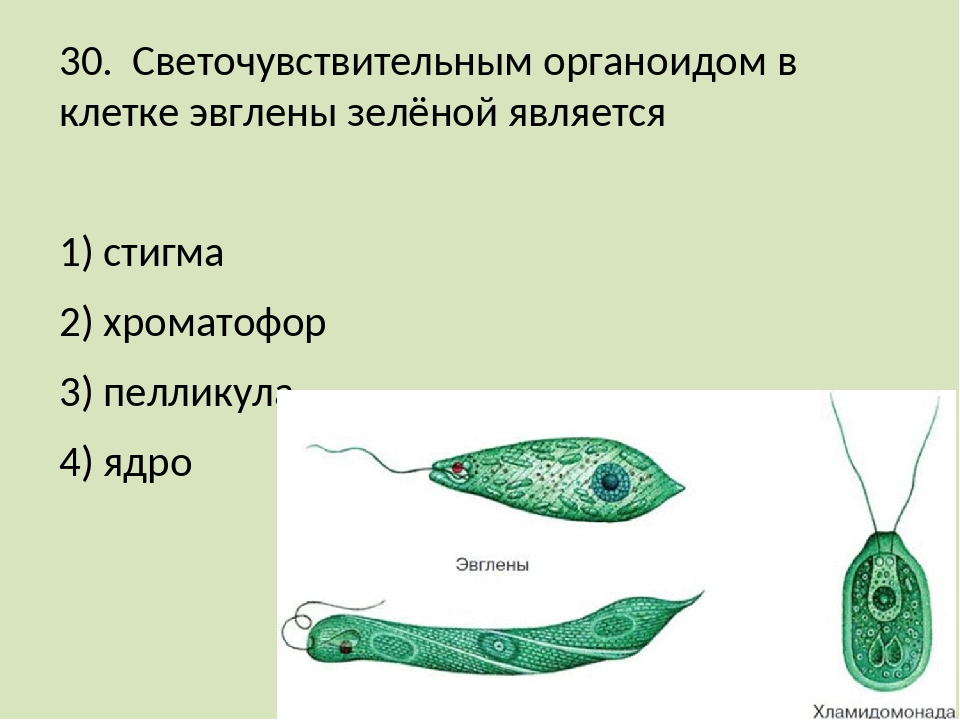

- 1. сократительная вакуоль

- 2. стигма

- 3. хроматофор

- 4. ядро

- 1. хроматофор, сократительная вакуоль

- 2. светочувствительный глазок, сократительная вакуоль

- 3. ядро, хроматофор

- 4. светочувствительный глазок, ядро

- 1. с током цитоплазмы

- 2. с помощью ресничек

- 3. по приводящим канальцам

- 4. через порошицу

- 1. эвглена зеленая

- 2. амёба обыкновенная

- 3. вольвокс

- 4. инфузория туфелька

- 1. водоросли

- 2. минеральными веществами, растворенными в воде

- 3. планктон

- 4. бактерии

- 1. питание, половое размножение

- 2. питание, движение, выделение

- 3. половое и бесполое размножение

- 4. движение, раздражимость

- 1.

амёба обыкновенная

амёба обыкновенная - 2. инфузория туфелька

- 3. эвглена зеленая

- 4. фораминифера

- 1. эвглена зеленая

- 2. малярийный паразит

- 3. амёба

- 4. инфузория туфелька

- 1. в возрасте 2-х дней

- 2. в 2-х недельном возрасте

- 3. в возрасте 5-ти дней

- 4. через полгода

- 1. поверхности тела

- 2. сократительных вакуолей

- 3. ресничек

- 4. органов выделения

- 1. 20-25 сек

- 2. 1 час

- 3. 1-2 сек

- 4. 25-30 сек

- 1. в микронуклеусе

- 2. в сократительных вакуолях

- 3. в макронуклеусе

- 4. под оболочкой клетки

- 1. раздражимость

- 2. дыхание

- 3. питание

- 4. обмен наследственной информацией

- 1. наличие ротового отверстия, ложноножек и двух ядер (микро- и макронуклеуса)

- 2. наличие ложноножек, отсутствие ротового отверстия, одно ядро

- 3. наличие ресничек, хроматофора, одно ядро

- 4.

наличие ротового отверстия, ресничек и двух ядер (микро- и макронуклеуса)

наличие ротового отверстия, ресничек и двух ядер (микро- и макронуклеуса)

- 1. наличие сократительной вакуоли, деление клетки надвое, пищеварительная вакуоль

- 2. наличие сократительной вакуоли, структура ядерного аппарата

- 3. наличие макро- и микронуклеуса, порошицы, обмена ядерным материалом при конъюгации

- 4. наличие пищеварительной вакуоли, рта, трубчатой глотки

- 1. ложноножки

- 2. жгутиковые

- 3. споровики

- 4. инфузории

- 1. инфузория туфелька

- 2. балантидий

- 3. амёба

- 4. трипаносома

- 1. саркодовые

- 2. жгутиковые

- 3. споровики

- 4. инфузории

- 1. существует, т.к. в случае опасности выбрасывает обжигающие тельца – трихоцисты

- 2. существует, т.к. обладает раздражимостью

- 3. не существует, т.к. представляет собой одноклеточный организм, воспринимающий раздражение всей поверхностью тела, а система не может состоять из одной клетки

- 4.

не существует, т.к. воспринимает раздражение всей поверхностью тела

не существует, т.к. воспринимает раздражение всей поверхностью тела

- 1. стрекательные

- 2. кожно-мускульные

- 3. промежуточные

- 4. нервные

- 1. для корнеротой медузы

- 2. для гидры

- 3. для коралловых полипов

- 4. для медузы аурелии

- 1. 12-15

- 2. 5-12

- 3. 20

- 4. 1-3

простейшие внешнее строение и образ жизни

Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.

Текстовое содержимое слайдов презентации:

Систематические группы простейших: В настоящее время известно около 70000 видов простейших. Подцарство Простейшие включает в себя несколько типов животных, тело которых состоит из одной клетки.

Эта клетка выполняет все функции живого организма: она самостоятельно перемещается, питается, перерабатывает пищу, дышит, удаляет из своего организма ненужные вещества, размножается. Антони ван Левенгук, голландский натуралист, первым увидел простейших в капле воды. царство тип класс Саркодовые(11000 видов) Жгутиковые (6000 видов) Инфузории (6000 видов) Споровики (3600 видов) представители Амёба-протейАмёба-дизентерийнаяФораминифераРадиолярия Эвглена зелёнаяТрипаносомаЛямблияЛейшмания Инфузория-туфелькаИнфузория-бурсарияСувойкаБалантидий Малярийный плазмодийКокцидииГрегарина Класс Саркодовые (Корненожки) Большинство – обитатели морей, пресных водоемов, почвы. Движение осуществляется с помощью ложноножек-псевдоподий, тело перетекает из одной части в другую. 1. Строение амёбы.Самостоятельный одноклеточный организм содержит цитоплазму, покрытой цитоплазматической мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный – это эктоплазма. Внутренний слой цитоплазмы зернистый и более текучий – это эндоплазма .

Эта клетка выполняет все функции живого организма: она самостоятельно перемещается, питается, перерабатывает пищу, дышит, удаляет из своего организма ненужные вещества, размножается. Антони ван Левенгук, голландский натуралист, первым увидел простейших в капле воды. царство тип класс Саркодовые(11000 видов) Жгутиковые (6000 видов) Инфузории (6000 видов) Споровики (3600 видов) представители Амёба-протейАмёба-дизентерийнаяФораминифераРадиолярия Эвглена зелёнаяТрипаносомаЛямблияЛейшмания Инфузория-туфелькаИнфузория-бурсарияСувойкаБалантидий Малярийный плазмодийКокцидииГрегарина Класс Саркодовые (Корненожки) Большинство – обитатели морей, пресных водоемов, почвы. Движение осуществляется с помощью ложноножек-псевдоподий, тело перетекает из одной части в другую. 1. Строение амёбы.Самостоятельный одноклеточный организм содержит цитоплазму, покрытой цитоплазматической мембраной. Наружный слой цитоплазмы прозрачный и более плотный – это эктоплазма. Внутренний слой цитоплазмы зернистый и более текучий – это эндоплазма . Ядро и 2 вакуоли.2. Среда обитания.Амёба обитает на дне небольших пресных водоёмах.3. Движение.Движется амёба с помощью ложноножек – выростов.4. Питание.Амёба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими организмами, частицами. (Фагоцитоз –захват и поглощение твёрдой пищи)5. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела амёбы вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.6. Дыхание.Амёба дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.7. Размножение.Амёба размножается бесполым способом, путём деления клетки надвое.8. Раздражимость.Амёба реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды (таксис- двигательная реакция на раздражения) Раковинные корненожки (фораминеферы) Морские корненожки – одни из самых древних животных, некоторые их виды жили миллионы лет назад, когда такие корненожки погибали, их раковинки скапливались на дне моря, и постепенно из них образовались месторождения ценного строительного материала – известняка, а также нефти.

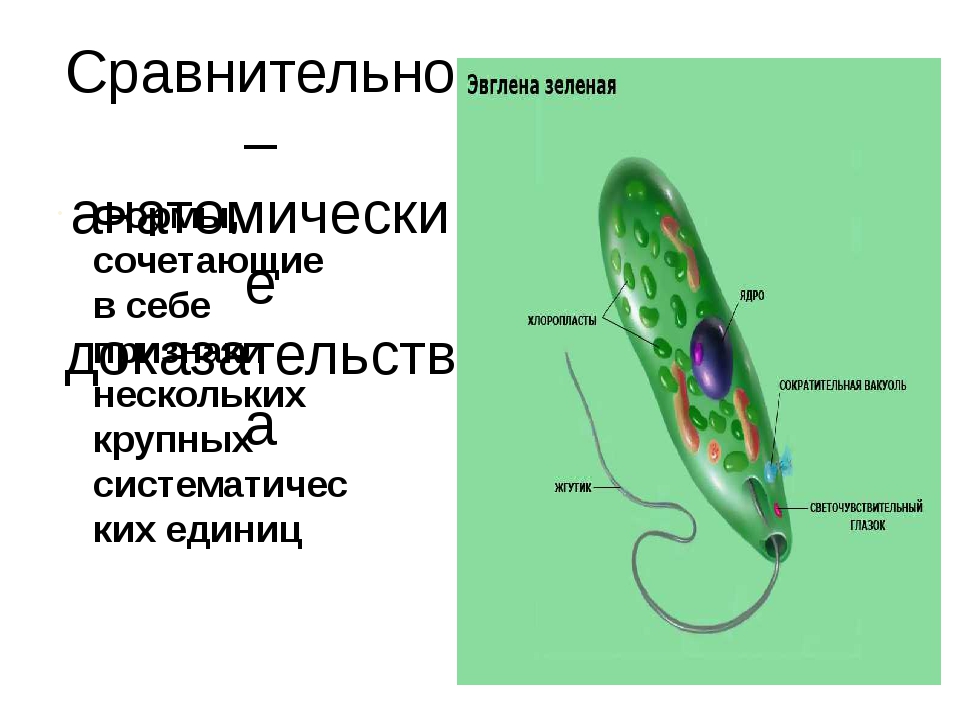

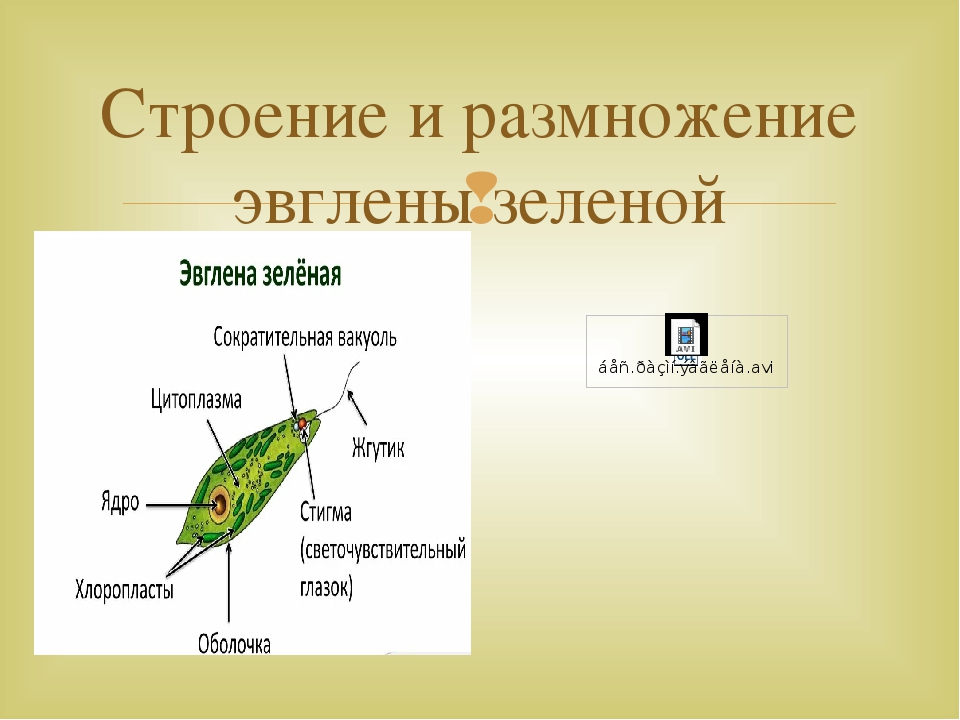

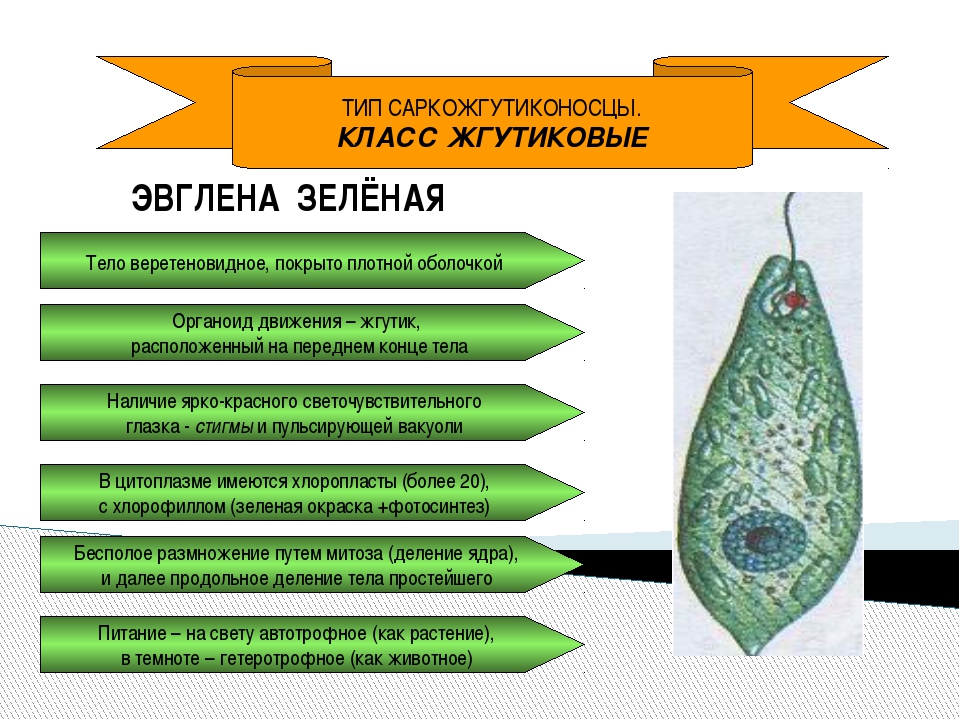

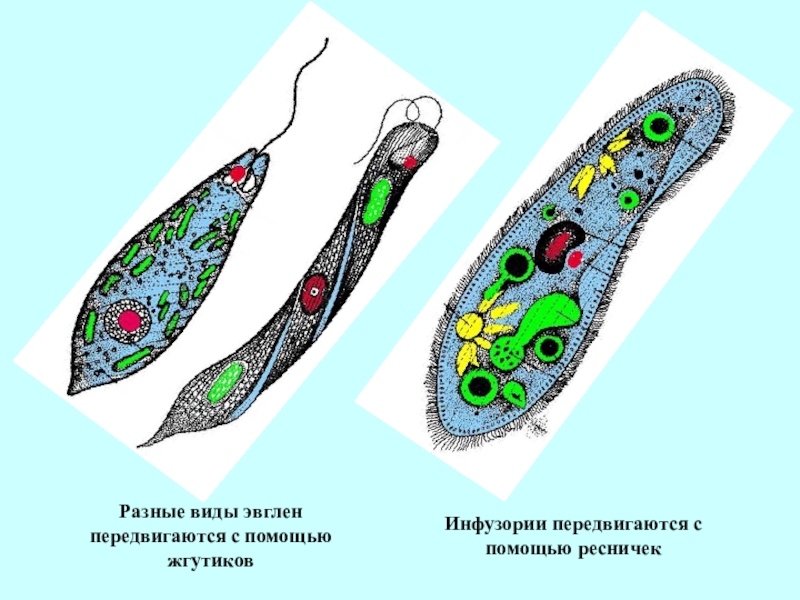

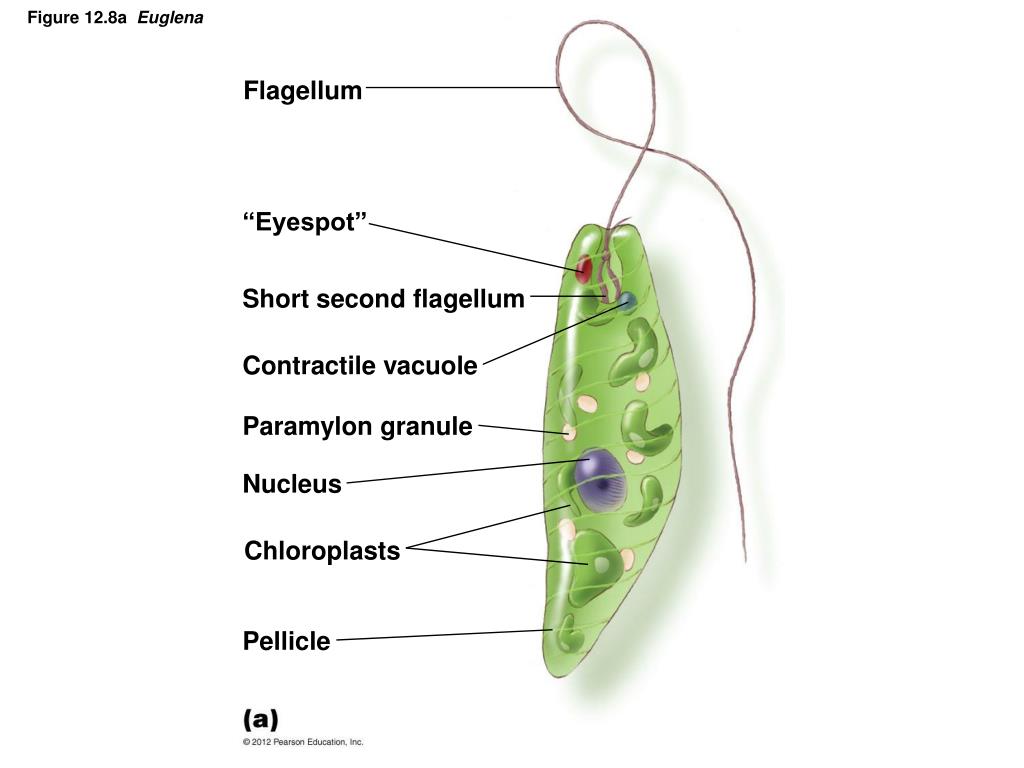

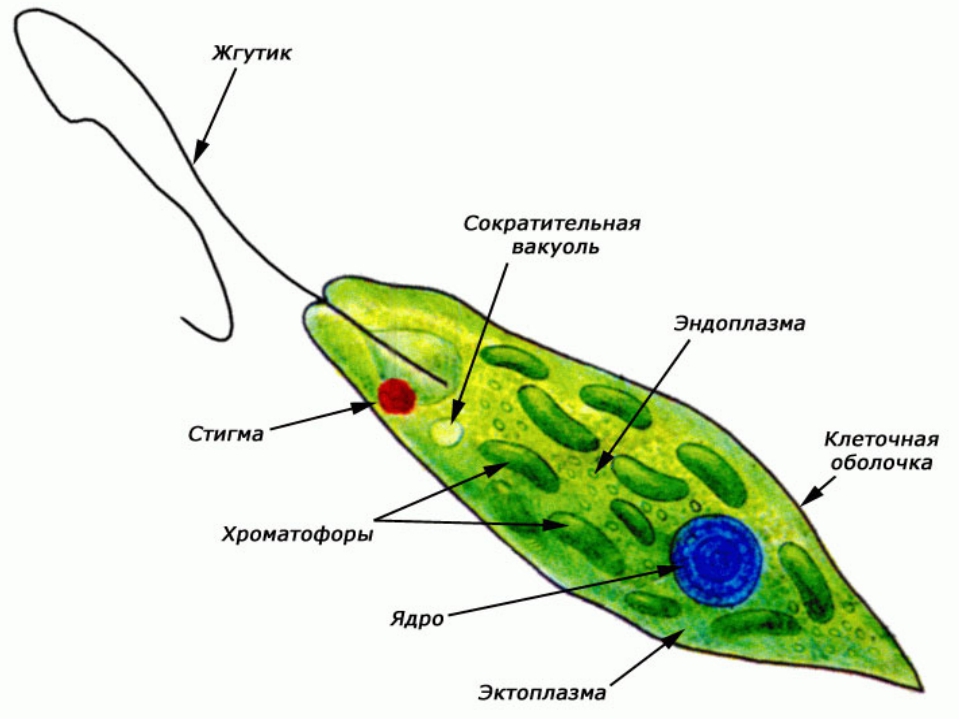

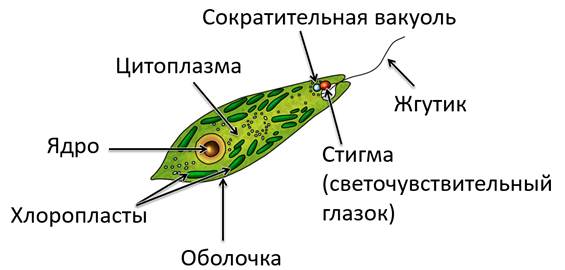

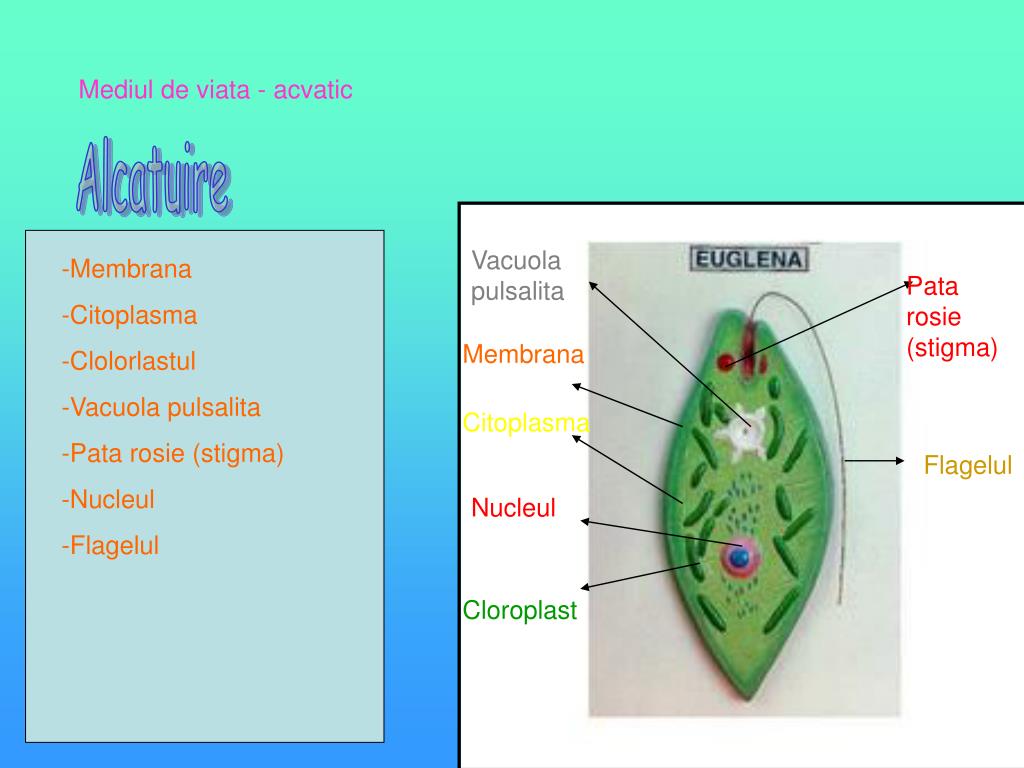

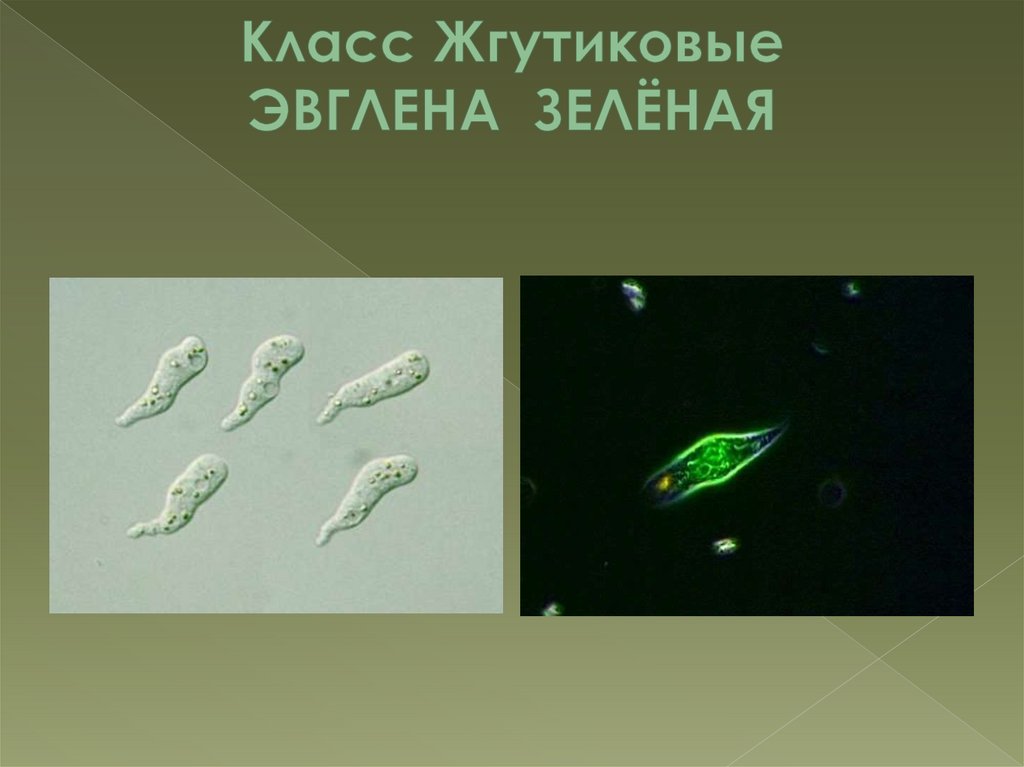

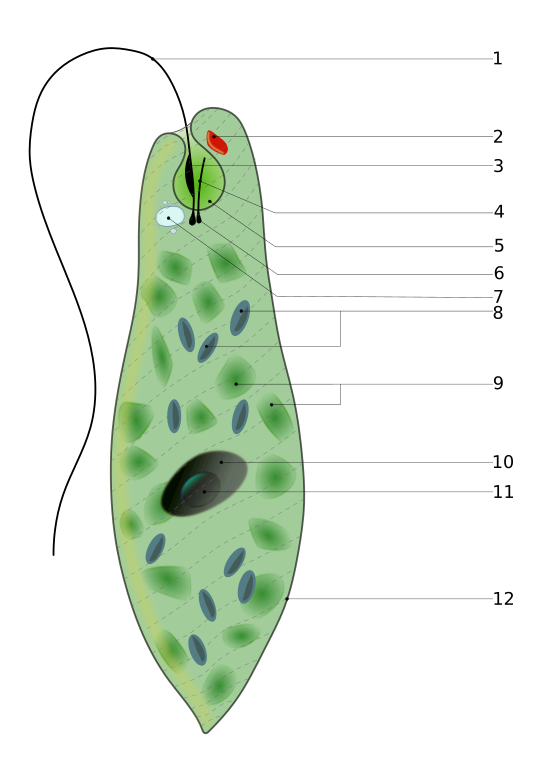

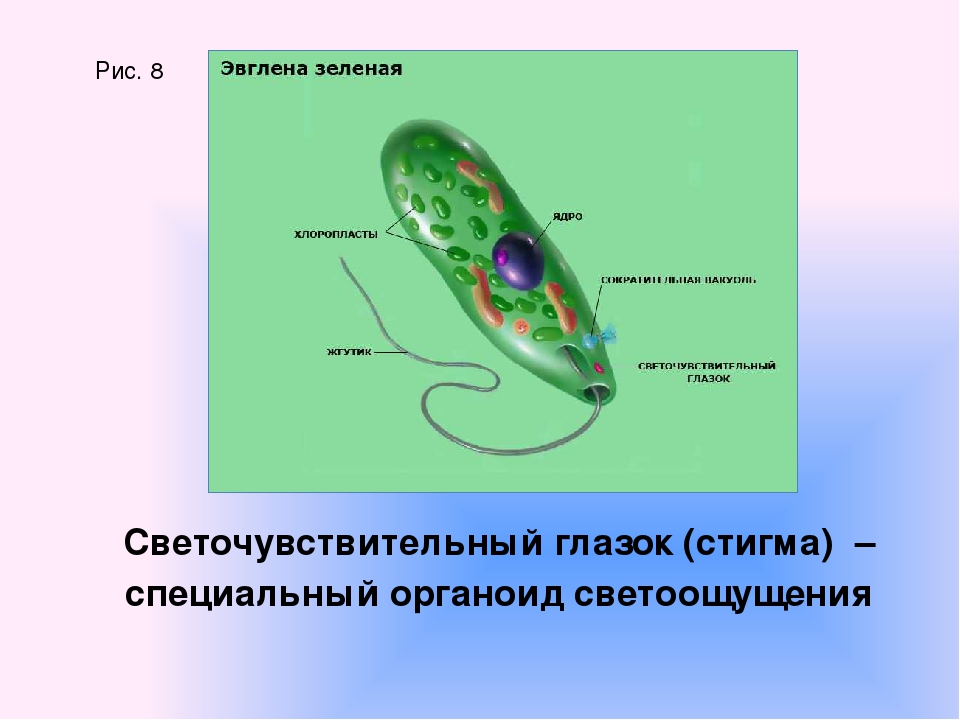

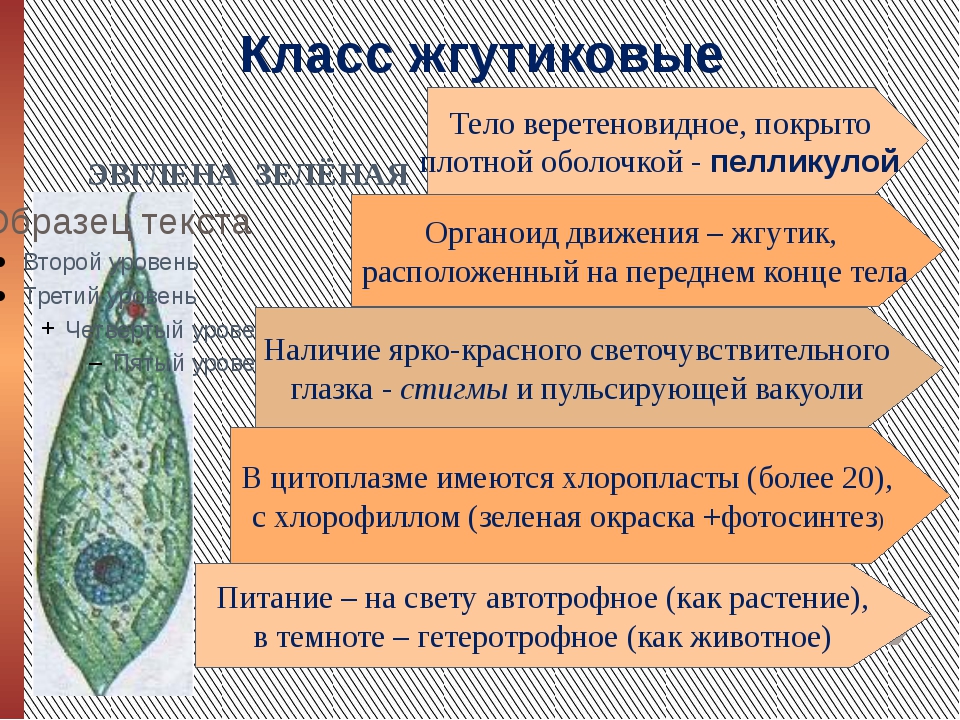

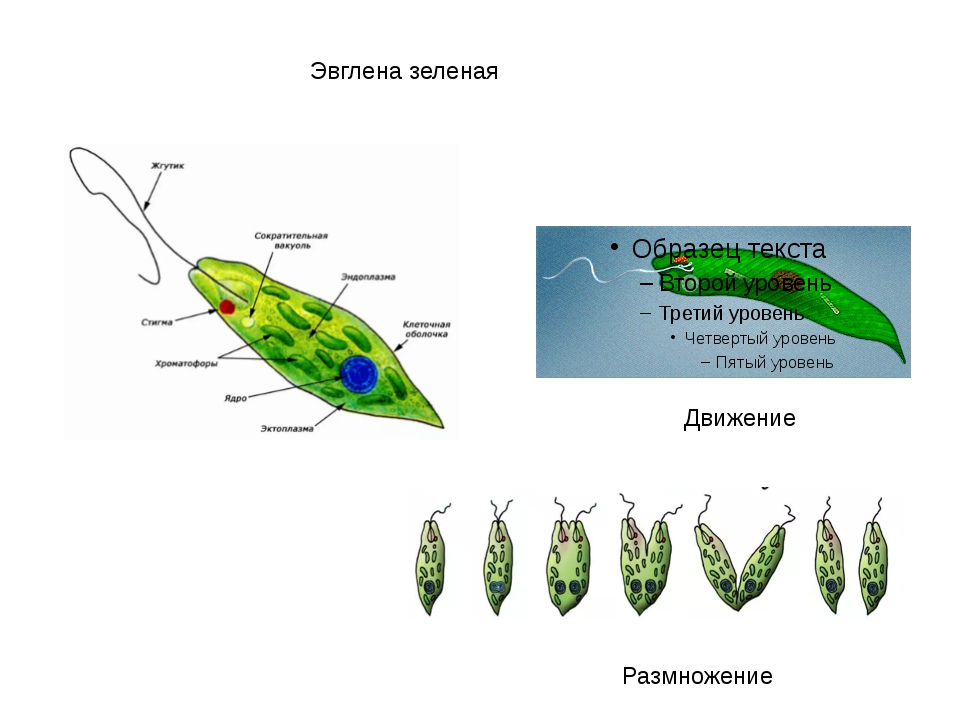

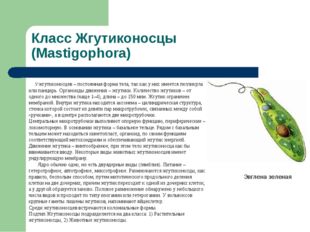

Ядро и 2 вакуоли.2. Среда обитания.Амёба обитает на дне небольших пресных водоёмах.3. Движение.Движется амёба с помощью ложноножек – выростов.4. Питание.Амёба питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими организмами, частицами. (Фагоцитоз –захват и поглощение твёрдой пищи)5. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела амёбы вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.6. Дыхание.Амёба дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.7. Размножение.Амёба размножается бесполым способом, путём деления клетки надвое.8. Раздражимость.Амёба реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды (таксис- двигательная реакция на раздражения) Раковинные корненожки (фораминеферы) Морские корненожки – одни из самых древних животных, некоторые их виды жили миллионы лет назад, когда такие корненожки погибали, их раковинки скапливались на дне моря, и постепенно из них образовались месторождения ценного строительного материала – известняка, а также нефти. Класс Радиолярии Эти простейшие – обитатели морей, у них – внутренний минеральный скелет состоит из кремнезёма, который имеет правильную геометрическую форму. Радиолярии Кремниевые скелеты радиолярий Солнечники Пресноводный солнечник Класс Жгутиконосцы Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного или нескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются. Тело покрыто- пелликулой) Жгутиконосцы «сонная болезнь» в Африке Рыба поражённая жгутиковыми Эглена зеленая Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик, ядро, хлоропласты, форма тела постоянная. Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий. Ядро – основа клеткиСократительная вакуоль – выводящая ненужные вещества из организмаПелликула – оболочка эвгленыКлеточный рот –орган питания эвгленыЖгутик – орган передвиженияГлазок – орган распознавания светаБазальтовое тельце – основание жгутикаХлоропласты – органоиды , отвечающие за покраску 1. Среда обитания.Эвглена — обитает на дне небольших пресных водоёмах2.

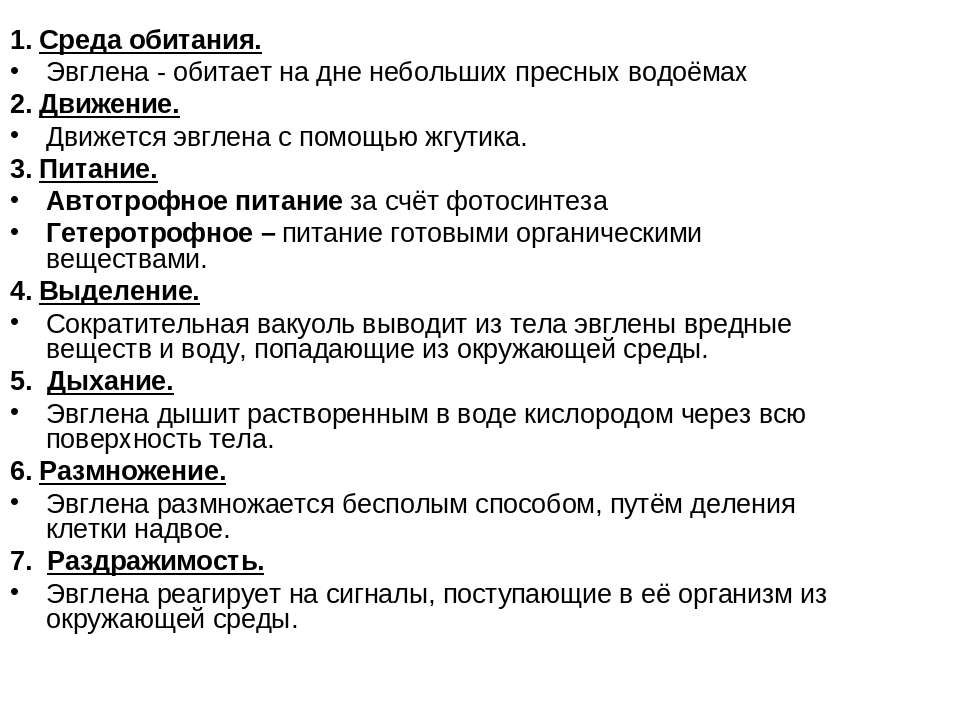

Класс Радиолярии Эти простейшие – обитатели морей, у них – внутренний минеральный скелет состоит из кремнезёма, который имеет правильную геометрическую форму. Радиолярии Кремниевые скелеты радиолярий Солнечники Пресноводный солнечник Класс Жгутиконосцы Главный отличительный признак жгутиконосцев – наличие одного или нескольких жгутиков, с помощью которых они передвигаются. Тело покрыто- пелликулой) Жгутиконосцы «сонная болезнь» в Африке Рыба поражённая жгутиковыми Эглена зеленая Обитатель пресных водоемов. Клетка имеет один жгутик, ядро, хлоропласты, форма тела постоянная. Способы питания – автотрофный и гетеротрофный, в зависимости от условий. Ядро – основа клеткиСократительная вакуоль – выводящая ненужные вещества из организмаПелликула – оболочка эвгленыКлеточный рот –орган питания эвгленыЖгутик – орган передвиженияГлазок – орган распознавания светаБазальтовое тельце – основание жгутикаХлоропласты – органоиды , отвечающие за покраску 1. Среда обитания.Эвглена — обитает на дне небольших пресных водоёмах2. Движение.Движется эвглена с помощью жгутика.3. Питание.Автотрофное питание за счёт фотосинтезаГетеротрофное – питание готовыми органическими веществами.4. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела эвглены вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.5. Дыхание.Эвглена дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.6. Размножение.Эвглена размножается бесполым способом, путём деления клетки надвое.7. Раздражимость.Эвглена реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды. Тип Инфузории Инфузории –обитатели морских и пресных водоемов. Органоиды движения – реснички. Представитель типа – инфузория-туфелька. Реснички – орган передвиженияСократительная вакуоль – выводящая ненужные вещества из организмаЦитоплазма – жидкость с растворенными в ней органическими веществами Большое ядро – основной органоидМалое ядро — участвует в половом размножении (конъюгация)Мембрана – оболочка клеткиКлеточный рот — орган питанияПищеварительная вакуоль — орган питания 1.

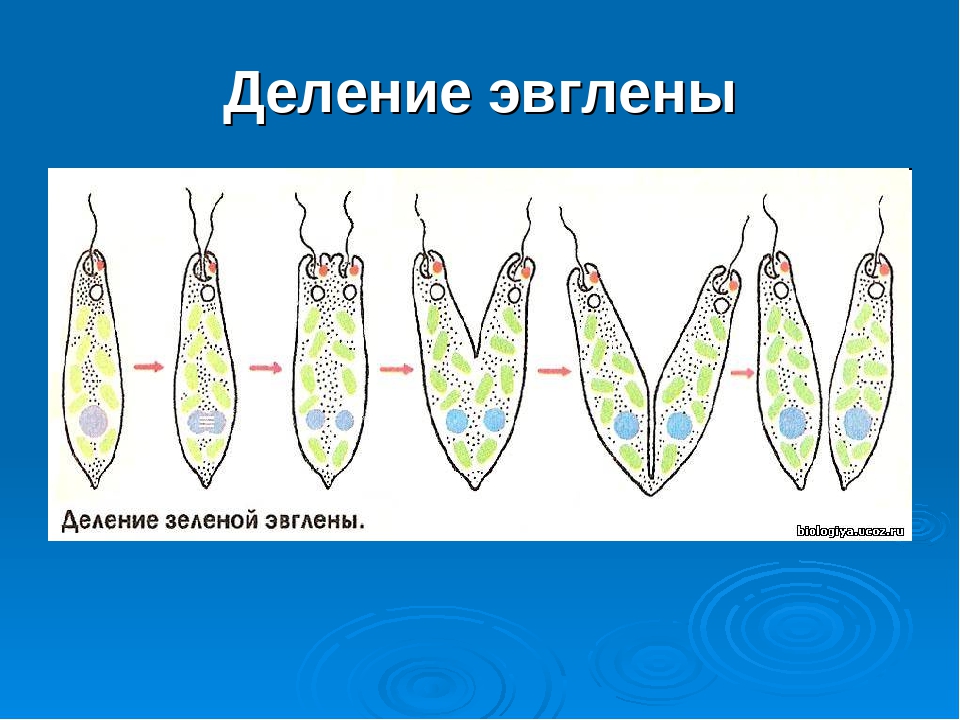

Движение.Движется эвглена с помощью жгутика.3. Питание.Автотрофное питание за счёт фотосинтезаГетеротрофное – питание готовыми органическими веществами.4. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела эвглены вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.5. Дыхание.Эвглена дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.6. Размножение.Эвглена размножается бесполым способом, путём деления клетки надвое.7. Раздражимость.Эвглена реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды. Тип Инфузории Инфузории –обитатели морских и пресных водоемов. Органоиды движения – реснички. Представитель типа – инфузория-туфелька. Реснички – орган передвиженияСократительная вакуоль – выводящая ненужные вещества из организмаЦитоплазма – жидкость с растворенными в ней органическими веществами Большое ядро – основной органоидМалое ядро — участвует в половом размножении (конъюгация)Мембрана – оболочка клеткиКлеточный рот — орган питанияПищеварительная вакуоль — орган питания 1. Среда обитания.Инфузория обитает на дне небольших пресных водоёмах.2. Движение.Движется инфузория с помощью ресничек.3. Питание.Инфузория питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими организмами, частицами.4. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела инфузории вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.5. Дыхание.Инфузория дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.6. Размножение.Бесполым и половым способом. При половом способе размножения увеличения числа особей не происходит, а происходит обмен информацией. 7. Раздражимость.Инфузория реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды. Простейшие – паразиты Трипаносомы – возбудители сонной болезни человека. Дизентерийная амеба, паразитирующая в кишечнике человека. Споровики Споровик грегарина Простейшие – симбионты Многие инфузории и жгутиконосцы обитают в желудке и кишечнике насекомых и жвачных животных, они помогают им переваривать растительную пищу.

Среда обитания.Инфузория обитает на дне небольших пресных водоёмах.2. Движение.Движется инфузория с помощью ресничек.3. Питание.Инфузория питается бактериями, одноклеточными животными и водорослями, мелкими организмами, частицами.4. Выделение.Сократительная вакуоль выводит из тела инфузории вредные веществ и воду, попадающие из окружающей среды.5. Дыхание.Инфузория дышит растворенным в воде кислородом через всю поверхность тела.6. Размножение.Бесполым и половым способом. При половом способе размножения увеличения числа особей не происходит, а происходит обмен информацией. 7. Раздражимость.Инфузория реагирует на сигналы, поступающие в её организм из окружающей среды. Простейшие – паразиты Трипаносомы – возбудители сонной болезни человека. Дизентерийная амеба, паразитирующая в кишечнике человека. Споровики Споровик грегарина Простейшие – симбионты Многие инфузории и жгутиконосцы обитают в желудке и кишечнике насекомых и жвачных животных, они помогают им переваривать растительную пищу. Вспомните, кто такие симбионты? структура амёба эвглена инфузория Оболочка Цитоплазма Ядро Ложноножки Жгутик Реснички Пищеварительная вакуоль Сократительная вакуоль Ротовое отверстие Порошица Хлоропласты Светочувствительный глазок Процессы жизнедеятельности АМЁБА ЭВГЛЕНА ИНФУЗОРИЯ ДВИЖЕНИЕ ПИТАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫХАНИЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОБМЕН В-В ОБРАЗОВАНИЕ ЦИСТ 1 Р 2 А 3 З 4 Д 5 Р 6 А 7 Ж 8 И 9М 10 О 11 С 12 Т 13 Ь Место вывода остатков пищи у инфузории.Один из видов хищных инфузорий.Жидкое содержимое клетки.Органоид в центре клетки.Оптический прибор.Органоид эвглены, обеспечивающий её питание на свету.Временные выросты амёбы.Органоиды передвижения инфузории.Заболевание человека простейшим, живущим в крови.Группа простейших, живущих в крови.Покоящееся состояние простейших при неблагоприятных условиях.Орган передвижения зелёной эвглены.Род инфузорий. 1. Простейшие обитают только в водной среде.2. Простейшие были известны до изобретения микроскопа.3. Тело простейших состоит из одной клетки.4. Все простейшие способны к активному движению.

Вспомните, кто такие симбионты? структура амёба эвглена инфузория Оболочка Цитоплазма Ядро Ложноножки Жгутик Реснички Пищеварительная вакуоль Сократительная вакуоль Ротовое отверстие Порошица Хлоропласты Светочувствительный глазок Процессы жизнедеятельности АМЁБА ЭВГЛЕНА ИНФУЗОРИЯ ДВИЖЕНИЕ ПИТАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ДЫХАНИЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ОБМЕН В-В ОБРАЗОВАНИЕ ЦИСТ 1 Р 2 А 3 З 4 Д 5 Р 6 А 7 Ж 8 И 9М 10 О 11 С 12 Т 13 Ь Место вывода остатков пищи у инфузории.Один из видов хищных инфузорий.Жидкое содержимое клетки.Органоид в центре клетки.Оптический прибор.Органоид эвглены, обеспечивающий её питание на свету.Временные выросты амёбы.Органоиды передвижения инфузории.Заболевание человека простейшим, живущим в крови.Группа простейших, живущих в крови.Покоящееся состояние простейших при неблагоприятных условиях.Орган передвижения зелёной эвглены.Род инфузорий. 1. Простейшие обитают только в водной среде.2. Простейшие были известны до изобретения микроскопа.3. Тело простейших состоит из одной клетки.4. Все простейшие способны к активному движению. 5. Инфузория – туфелька питается в основном бактериями.6. У всех простейших при питании образуется пищеварительная вакуоль7. Остатки непереваренной пищи у инфузории – туфельки удаляются через порошицу.8. Продукты обмена веществ и избыток воды удаляются из тела простейших через сократительную вакуоль.9. Инфузория – туфелька имеет две сократительные вакуоли, находящиеся в противоположных концах тела.10. Простейшие дышат растворенным в воде кислородом. 11. Все простейшие размножаются делением на две дочерние клетки.12. Обыкновенная амеба положительно реагирует на свет, то есть перемещается в освещенную часть водоема.13. Эвглена зеленая питается только на свету.14. При образовании цисты из цитоплазмы выделяется значительное количество воды и вещества, образующего плотную оболочку.15. На стадии цисты происходит расселение простейших ветром и животными.16. Дизентерийные амебы паразитируют в стенке толстой кишки хозяина.17. Заражение малярией происходит при питье воды из водоема с живущими в нем личинками малярийного комара.

5. Инфузория – туфелька питается в основном бактериями.6. У всех простейших при питании образуется пищеварительная вакуоль7. Остатки непереваренной пищи у инфузории – туфельки удаляются через порошицу.8. Продукты обмена веществ и избыток воды удаляются из тела простейших через сократительную вакуоль.9. Инфузория – туфелька имеет две сократительные вакуоли, находящиеся в противоположных концах тела.10. Простейшие дышат растворенным в воде кислородом. 11. Все простейшие размножаются делением на две дочерние клетки.12. Обыкновенная амеба положительно реагирует на свет, то есть перемещается в освещенную часть водоема.13. Эвглена зеленая питается только на свету.14. При образовании цисты из цитоплазмы выделяется значительное количество воды и вещества, образующего плотную оболочку.15. На стадии цисты происходит расселение простейших ветром и животными.16. Дизентерийные амебы паразитируют в стенке толстой кишки хозяина.17. Заражение малярией происходит при питье воды из водоема с живущими в нем личинками малярийного комара. 18. В кишечнике человека паразитирует крупная инфузория балантидий. «Вставьте пропущенное слово»1. Амеба обыкновенная передвигается при помощи ___________2. Эвглена зеленая пере двигается при помощи _____________3. Инфузория-туфелька передвигается при помощи ________4. Опалина .лягушачья передвигается при помощи ___________5. Инфузории-туфельки выводят непереваренные остатки наружу через особое отверстие _________6. Промежуточным хозяином малярийного плазмодия является _________7. Переносчиком сонной болезни является _________8. Сонную болезнь вызывает (является возбудителем) ____________9. Основным хозяином малярийного плазмодия является _________10. Ядрышко (малое ядро) инфузории-туфельки носит название _________11. Большое ядро инфузории—туфельки носит название ______________12. Раздел зоологии, изучающий одноклеточных животных ________________ Потомство одной инфузории – туфельки за год может достигнуть 75х10 108 особей. По объему такое количество инфузорий заняло бы полный шар диаметром в расстояние от Земли до Солнца.

18. В кишечнике человека паразитирует крупная инфузория балантидий. «Вставьте пропущенное слово»1. Амеба обыкновенная передвигается при помощи ___________2. Эвглена зеленая пере двигается при помощи _____________3. Инфузория-туфелька передвигается при помощи ________4. Опалина .лягушачья передвигается при помощи ___________5. Инфузории-туфельки выводят непереваренные остатки наружу через особое отверстие _________6. Промежуточным хозяином малярийного плазмодия является _________7. Переносчиком сонной болезни является _________8. Сонную болезнь вызывает (является возбудителем) ____________9. Основным хозяином малярийного плазмодия является _________10. Ядрышко (малое ядро) инфузории-туфельки носит название _________11. Большое ядро инфузории—туфельки носит название ______________12. Раздел зоологии, изучающий одноклеточных животных ________________ Потомство одной инфузории – туфельки за год может достигнуть 75х10 108 особей. По объему такое количество инфузорий заняло бы полный шар диаметром в расстояние от Земли до Солнца. Почему в природе этого не происходит?2. В пробирку с культурой эвглены зеленой добавили небольшое количество картофельного отвара. Пробирку поставили в темноту. Через две недели зеленая окраска культуры исчезла. Как вы думаете погибли ли эвглены? Что произойдет если пробирку поставить на свет? 1.Каких животных считают самыми древними из одноклеточных и почему?2. Какое значение в жизни инфузории – туфельки имеет половой процесс?3. Какую роль простейшие играют в природе? (3 примера)4. Какую роль простейшие играют в жизни человека? (3 примера) Кроссворд наоборот: СОСТАВИТЬ КРОСВОРД ПО ТЕРМИНАМ.В этом и будет состоять ваше задание. Порошица. Бурсария.Цитоплазма.Ядро.Микроскоп.Хлоропласт.Ложноножки. 8. Реснички.9. Малярия.10. Споровики.11. Циста.12. Жгутик.13. Туфелька.

Почему в природе этого не происходит?2. В пробирку с культурой эвглены зеленой добавили небольшое количество картофельного отвара. Пробирку поставили в темноту. Через две недели зеленая окраска культуры исчезла. Как вы думаете погибли ли эвглены? Что произойдет если пробирку поставить на свет? 1.Каких животных считают самыми древними из одноклеточных и почему?2. Какое значение в жизни инфузории – туфельки имеет половой процесс?3. Какую роль простейшие играют в природе? (3 примера)4. Какую роль простейшие играют в жизни человека? (3 примера) Кроссворд наоборот: СОСТАВИТЬ КРОСВОРД ПО ТЕРМИНАМ.В этом и будет состоять ваше задание. Порошица. Бурсария.Цитоплазма.Ядро.Микроскоп.Хлоропласт.Ложноножки. 8. Реснички.9. Малярия.10. Споровики.11. Циста.12. Жгутик.13. Туфелька.Приложенные файлы

Урок биологии «Инфузория туфелька» — биология, уроки

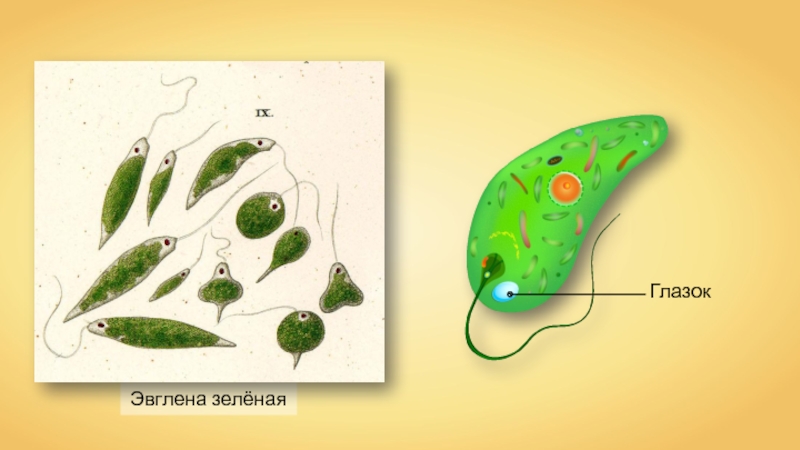

Эвглена зелёная

Цель: Сформировать знания учащихся об особенностях строения, жизнедеятельности и образа жизни представителей типа Жгутиконосцы на примере эвглены зелёной и вольвокса. Дать первоначальное представление об обмене веществ и раздражимости.

Дать первоначальное представление об обмене веществ и раздражимости.

Ход урока

I. Актуализация опорных знаний

1. Где обитает амеба обыкновенная?

2. Как передвигается амеба?

4. Как дышит амеба?

5. Как происходит процесс пищеварения у амебы?

6. Как называется процесс поступления веществ в клетку и удаление продуктов жизнедеятельности?

7. Какую функцию выполняет сократительная вакуоль?

8. Как называется способность живого организма реагировать ни воздействие

внешней среды?

9.Что происходит с амёбой при наступлении неблагоприятных условий?

II. Изучение нового материала

Сегодня на уроке вы продолжите знакомиться с одноклеточными организмами – эвгленой зелёной и вольвоксом.

1. Среда обитания, строение и передвижение эвглены зеленой

Эвглена зеленая, как и амёба, живет в сильно загрязненных пресных водоемах со стоячей водой.

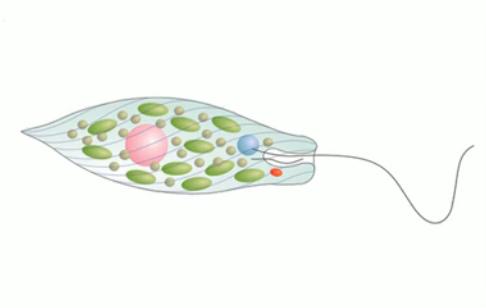

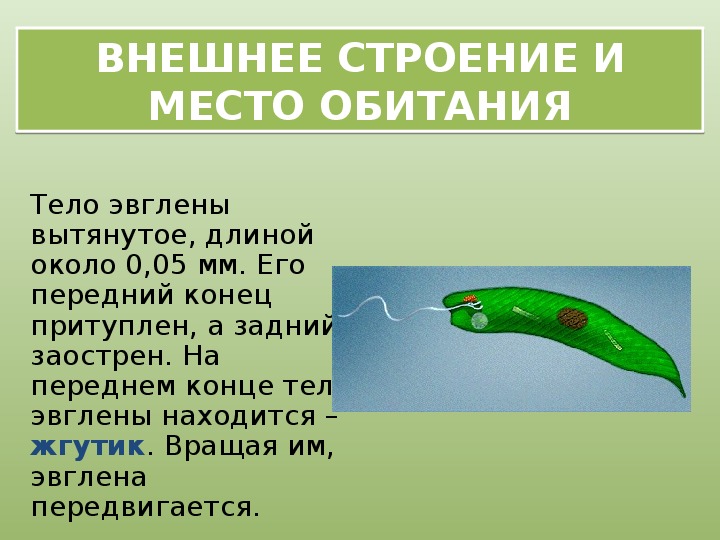

Тело эвглены вытянуто, имеет веретеновидную форму. Длиной около 0,05 мм. Передний конец тела притуплён, а задний заострён.

Наружный слой цитоплазмы эвглены плотный, он образует вокруг её тела оболочку. Благодаря оболочке форма эвглены практически не изменяется при движении. Но тонкая и эластичная оболочка позволяют ей сокращаться, вытягиваться и изгибаться. В цитоплазме, в передней части тела, лежит сократительная вакуоль, а в задней трети – ядро.

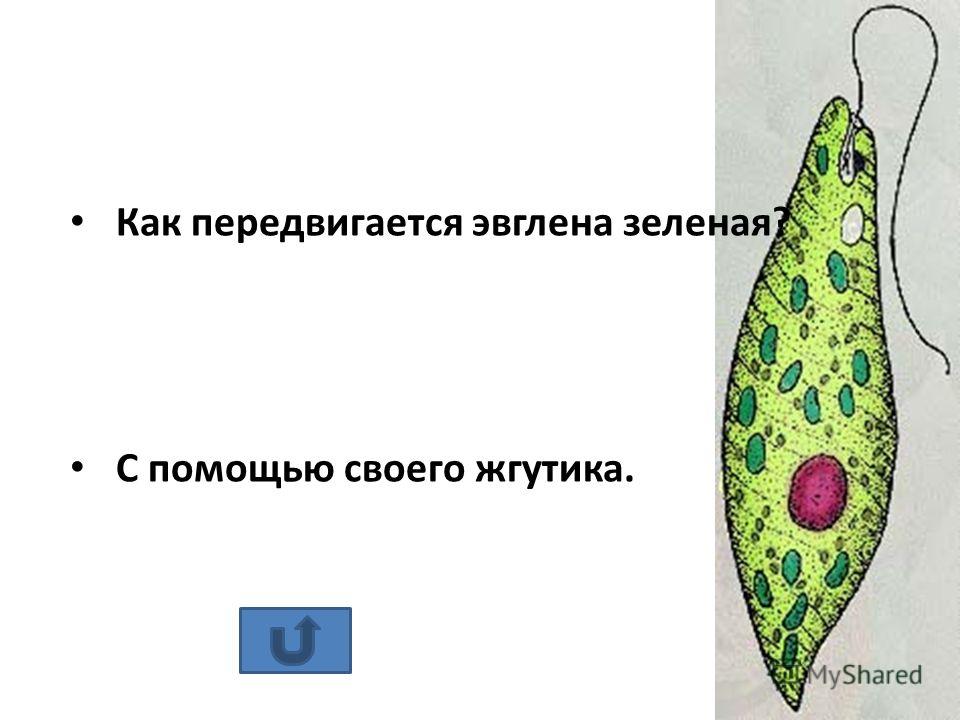

На переднем конце тела эвглены имеется тонкий длинный вырост цитоплазмы – жгутик. Благодаря жгутику эвглена может свободно передвигаться. Вращая жгутиком, эвглена как бы ввинчивается в воду, благодаря чему плывёт тупым концом вперёд. Наличие жгутика определило систематическое положение эвглена зелёной:

Наличие жгутика определило систематическое положение эвглена зелёной:

По своему строению эвглена похожа на одноклеточные водоросли. В её цитоплазме содержатся зеленые хлоропласты, несущие зеленый пигмент – хлорофилл.

В: Какова роль хлоропластов?

— на свету в хлоропластах идёт процесс фотосинтеза – превращение неорганических веществ в органические.

Благодаря наличию хлоропластов, на свету эвглена способна к фотосинтезу.

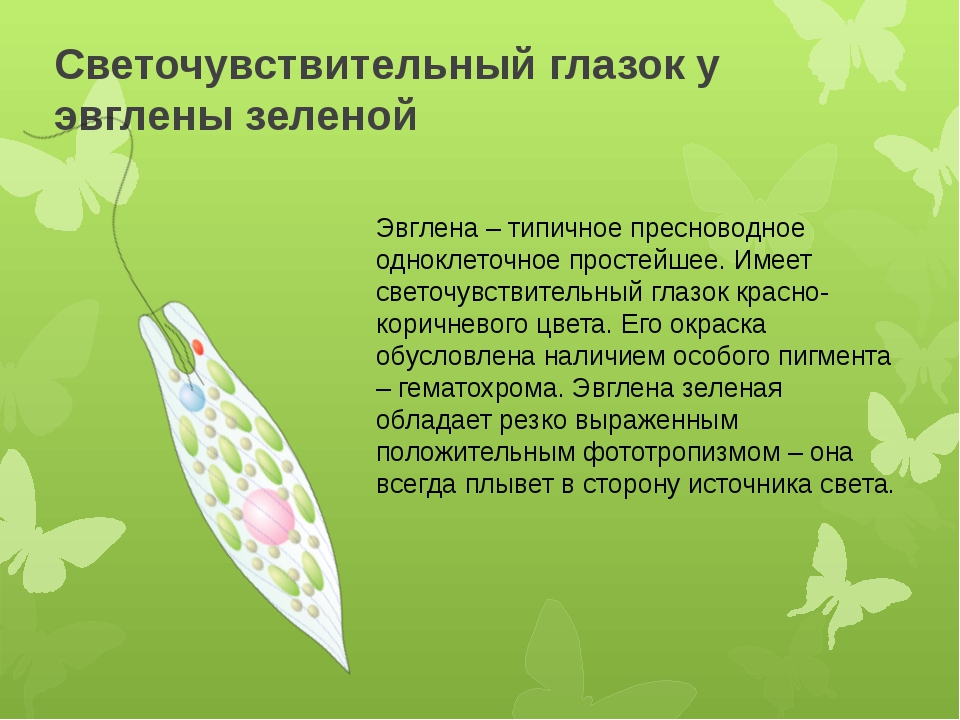

Ещё одна особенность, указывающая на сходство эвглены с растениями, наличие ярко-красного светочувствительного глазка. При помощи глазка эвглена различает изменения освещенности. Благодаря глазку эвглена всегда плывёт в освещённую часть водоёма, где условия для фотосинтеза наиболее благоприятны.

В: О чём говорит сходство эвглены с растениями?

— сходство в строении клеток растений и животных указывает на родство между растениями и животными.

2. Питание

В зависимости от условий среды эвглена способна менять характер питания.

На свету, благодаря способности к фотосинтезу, ей свойственно автотрофное питание – способность самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических. В цитоплазме в виде мелких зёрен скапливаются запасные питательные вещества по составу напоминающие крахмал. Они расходуются при голодании эвглены. Если эвглена длительное время находится в темноте, то хлорофилл исчезает, и она начинает питаться гетеротрофно – усваивает готовые органические вещества, образовавшиеся при гниении отмерших организмов.

Растворённые в воде органические вещества поступают в цитоплазму через оболочку и через клеточный рот, который расположен на переднем конце тела. Благодаря движению жгутика в клеточный рот затягиваются органические микрочастицы.

Переваривается пища в пищеварительной вакуоли. Непереваренные остатки пищи выбрасываются у заднего конца тела.

Непереваренные остатки пищи выбрасываются у заднего конца тела.

3. Дыхание

Эвглена дышит кислородом, растворенным в воде. Газообмен происходит, как и у амебы, через всю поверхность тела. Растворенный в воде кислород поступает в клетку, где расходуется в процессе жизнедеятельности.

4. Выделение

В сократительную вакуоль собираются вредные вещества (продукты распада) и избыток воды, которые потом выталкиваются наружу.

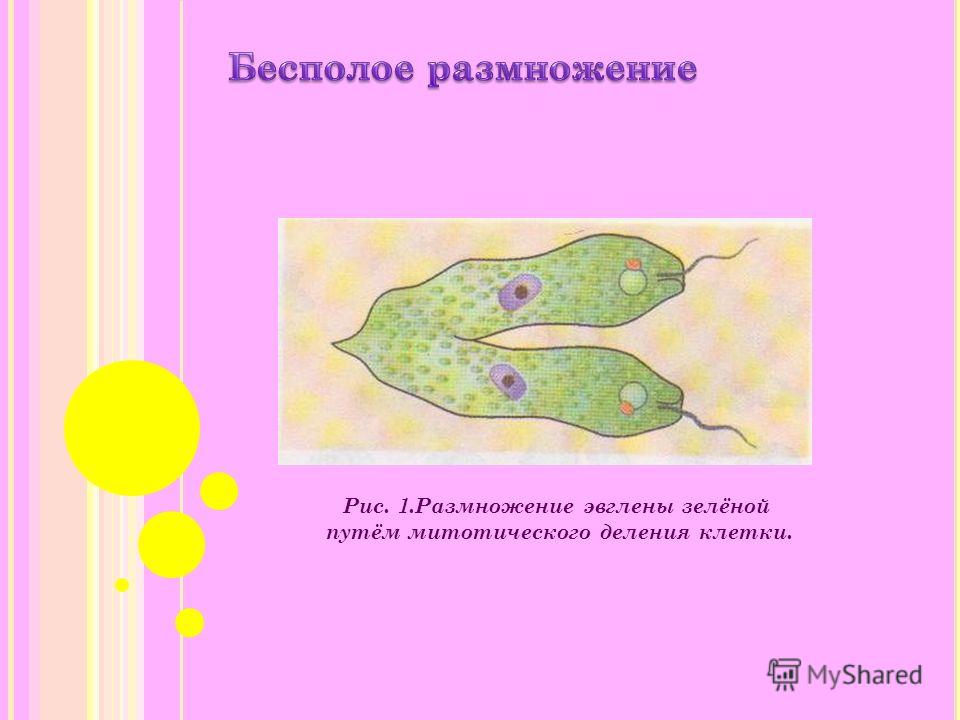

5. Размножение

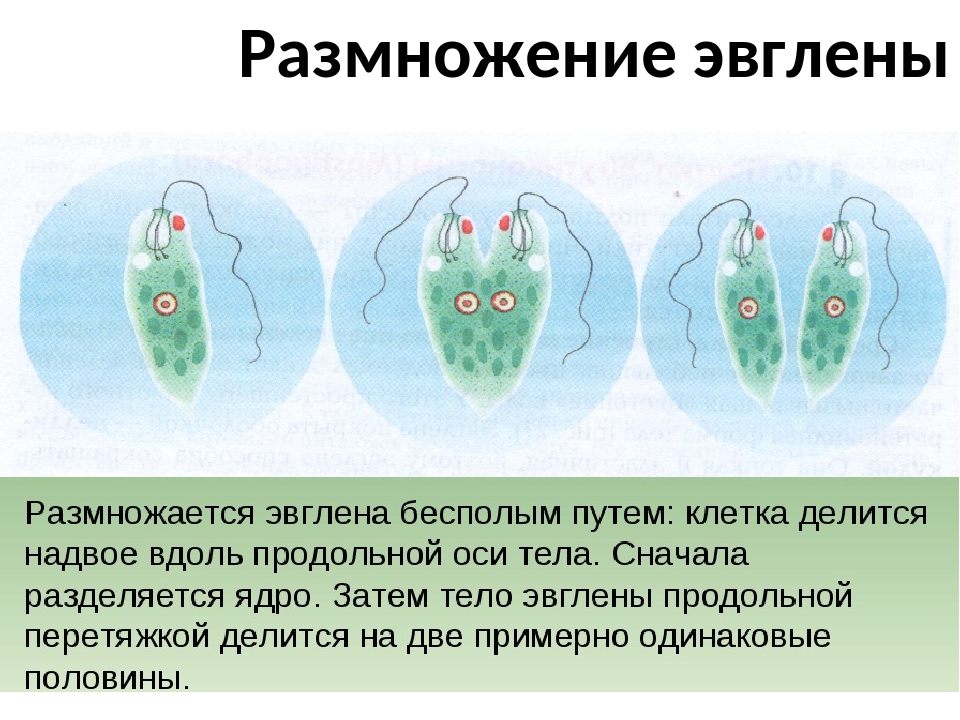

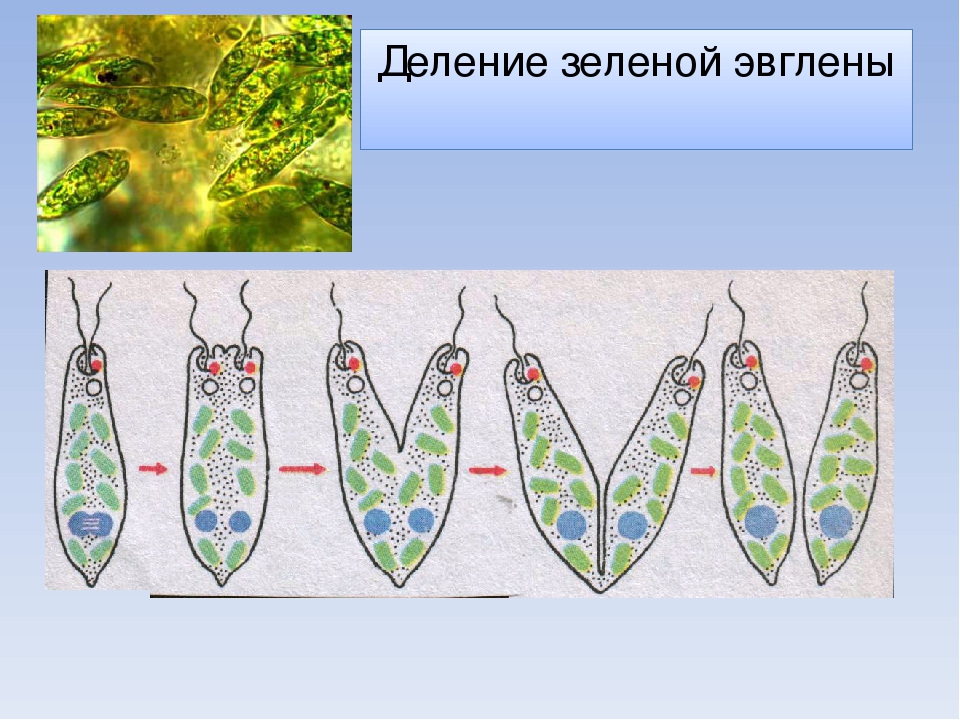

Размножается эвглена бесполым путем: клетка делится надвое вдоль продольной оси тела. Сначала разделяется ядро. Затем тело эвглены продольной перетяжкой делится на две примерно одинаковые части. Если в одну из дочерних клеток не попал какой-либо органоид (например, глазок или жгутик), то впоследствии он там образуется.

6. Циста

При неблагоприятных условиях у эвглены, как и у амёбы, образуется циста. Жгутик отпадает, тело округляется и покрывается плотной защитной оболочкой. В таком состоянии эвглена проводит зиму или переносит высыхание водоёма.

Жгутик отпадает, тело округляется и покрывается плотной защитной оболочкой. В таком состоянии эвглена проводит зиму или переносит высыхание водоёма.

Многообразие простейших класса Жгутиконосцы

Сообщения или самостоятельная работа учащихся с текстом учебника и заполнение таблицы:

Виды Жгутиконосцев | Особенности строения тела | Образ жизни Место обитания |

Вольвокс | ||

Трипаносомы | ||

Лейшмании | ||

Лямблии |

III. Закрепление.

Закрепление.

В каких условиях обитает эвглена зеленая?

Как передвигается эвглена зеленая?

Охарактеризуйте типы питания эвглены зеленой.

Сравните способы размножения амебы обыкновенной и эвглены зеленой.

Какие особенности строения и жизнедеятельности подтверждают сходство эвглены зеленой с растениями?

Вывод:

Жгутиконосцы – это простейшие, имеющие в качестве органоидов движения жгутики. Среди них встречаются одиночные и колониальные организмы.

Эвглена зеленая – организм, сочетающий в себе признаки животного и растения. С одной стороны, эвглене свойственно автотрофное питание благодаря наличию хлорофилла. С другой стороны, эвглена активно двигается, как животное, обладает гетеротрофным питанием – поедает частицы органических веществ, мелких животных, одноклеточные водоросли. Особенности питания эвглены позволяет ботаникам относить её к растениям, а зоологам – к животным.

Особенности питания эвглены позволяет ботаникам относить её к растениям, а зоологам – к животным.

Пример с эвгленой зеленой показывает, что граница между животными и растениями достаточно условна.

Игра «Горячий стул».

Термины для игры:

ложноножка, амеба Протей, стигма, реснички, сократительная вакуоль, хлоропласты, порошица, фотосинтез, вегетативное ядро, жгутик.

Работа в группах. Ученики делятся на 2 группы.

Давайте, сравним изученные нами простейшие, используя знания об их особенностях, заполним таблицу, поставив знак «+» там, где верный ответ. Ответы затем сверим с таблицей на экране.

«Сходство и различия простейших».

Органоиды | П р о с т е й ш и е | ||

Амеба | Эвглена зеленая | Инфузория-туфелька | |

1. | + | + | + |

2.Цитоплазма | + | + | + |

3 Ядро | + | + | +(2) |

4. Ложноножка | + | — | — |

5. Жгутик | — | + | — |

6. Ресничка | — | — | + |

7.Пищеварительная вакуоль | + | — | + |

8.Сократительная вакуоль | + | + | +(2) |

9.Ротовое отверстие | — | — | + |

10.Порошица | — | — | + |

11. | — | + | — |

12.Светочувствительный глазок | — | + | — |

Учащиеся обмениваются таблицами, и осуществляется взаимопроверка.

Игра – викторина «Вопросы из бочонка»

Вопрос № 1: Что произойдет с амебой, если поместить её в пробирку с прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры водой?

( Амеба или погибнет, или образует цисту, так как кипяченая вода бедна кислородом и в ней отсутствуют микроорганизмы, которыми амеба питается).

Вопрос №2: Какая опасность грозила бы пресноводным простейшим в случае отсутствия у них сократительных вакуолей?

( Сократительные вакуоли удаляют избыток воды из организма, при их отсутствии простейшие могут погибнуть от высокого внутреннего давления)

Вопрос № 3: Некоторые амебы, например, раковинные и лучевики, имеют раковины с отверстиями, через которые выходят ложноножки. Каково значение этих раковин?

Каково значение этих раковин?

( Раковины – средство защиты, кроме того, выросты, шипы обеспечивают плавучесть морских амеб).

Вопрос № 4: В пазухах листьев высокой пальмы скопилась дождевая вода. Через некоторое время в ней обнаружены те же инфузории, что и в расположенном рядом озере. Каким образом инфузории «взобрались» на пальму?

(Неблагоприятные условия, например, пересыхание водоема, инфузории переживают в состоянии цисты. Цист много в пыли на берегу озера. Ветром цисты могли быть занесены на пальму).

Особенность строения клеток растений. Корненожки

Вопрос. При помощи каких органоидов могут передвигаться одноклеточные водоросли.

Ответ. Некоторые одноклеточные водоросли (например, хламидомонада) могут передвигаться при помощи тонких выростов цитоплазмы — 2 — х жгутиков, находящихся на переднем, более узком, конце клетки. Жгутики так быстро движутся, что разглядеть их можно только на неподвижной клетке.

Жгутики так быстро движутся, что разглядеть их можно только на неподвижной клетке.

Вопрос. В чем главные отличия корненожек и жгутиковых?

Ответ. Главные отличия: форма тела корненожек непостоянная, у жгутиковых — постоянная. Корненожки передвигаются при помощи ложноножек, жгутиковые при помощи жгутиков. Жгутиковые могут иметь хлоропласты для процесса фотосинтеза, у корненожек их нет. Жгутиковые имеют красный глазок для ориентации к источникам света. Жгутиковые в отличии от корненожек могут образовывать колонии.

С. 25

Вспомните! Какая особенность строения клеток растений помогает им сберегать воду?

Ответ. Растительные клетки имеют крупные вакуоли, заполненные клеточным соком. Клеточные сок — это вода с растворенными в ней минеральными солями и органическими веществами.

Вспомните! Для чего нужно ядро в клетке.

Ответ. Клеточное ядро содержит нуклеиновую кислоту (ДНК) — вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки. Поэтому ядро необходимо для осуществления двух важнейших функций. Во — первых, это деление, при котором образуются новые клетки, во всем подобные материнской. Во — вторых, ядро регулирует все процессы обмена веществ и энергии, происходящие в клетке.

Клеточное ядро содержит нуклеиновую кислоту (ДНК) — вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки. Поэтому ядро необходимо для осуществления двух важнейших функций. Во — первых, это деление, при котором образуются новые клетки, во всем подобные материнской. Во — вторых, ядро регулирует все процессы обмена веществ и энергии, происходящие в клетке.

С. 27

Вспомните! Объясните, что такое раздражимость.

Ответ. Раздражимость — способность живого организма реагировать на внешнее воздействие окружающей среды изменением своих анатомических (строение) и физиологических свойств (процессы жизнедеятельности).

Вспомните! Зачем растениям нужен свет?

Ответ. Растениям нужен свет для осуществления процесса фотосинтеза. Хлорофилл, содержащийся в хлоропластах, улавливает солнечную энергию, переводит ее в виды доступные растительной клетке, благодаря чему происходит процесс образования крахмала из углекислого газа и воды.

С. 29

Проверь свои знания

1. Вопрос. Каковы особенности внешнего строения амебы обыкновенной?

Ответ. Внешне амёба напоминает маленький студенистый комочек. Её размеры не превышают 0,5 мм. Тело животного покрыто мембраной, имеющей многочисленные выпячивания — ложноножки. Под микроскопом видно, что амеба обыкновенная непрерывно образует ложноножки, в которые переливается цитоплазма животного. Размеры ложноножек и форма постоянно изменяются. При помощи ложноножек амёба медленно передвигается по дну водоёма и по подводным растениям в поисках пищи. Ложноножки обхватывают со всех сторон любую встреченную клетку водоросли или бактерии, после чего вокруг неё образуется особый пузырёк — пищеварительная вакуоль, в которой пища переваривается. Всё, что не переварилось, выводится из тела амёбы в любом месте на поверхности клетки.

2. Вопрос. Как размножается амеба?

Ответ. Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется надвое. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

Амебам свойственно бесполое размножение, осуществляемое путем деления надвое. Этот процесс начинается с деления ядра, которое продольно удлиняется и перегородкой разъединяется надвое. Они отдаляются и формируют новые ядра. Цитоплазма с оболочкой делится с помощью перетяжки. Сократительная вакуоль не разделяется, а попадает в одну из новообразованных амеб, во второй вакуоль формируется самостоятельно. Размножаются амебы достаточно быстро, за день процесс деления может происходить несколько раз.

3. Вопрос. Чем жгутиковые отличаются от корненожек?

Ответ. Жгутиковые от корненожек отличаются по следующим характеристикам:

— клеточная мембрана более плотная, следовательно, сохраняет свою форму;

— имеется жгутик (жгутики) при помощи которого передвигается и направляет пищу к клеточному рту;

— имеются хлоропласты, осуществляющие процесс фотосинтеза;

— имеется красный глазок, при помощи которого животное ориентируется относительно источника света.

4. Вопрос. Каковы особенности строения эвглены зеленой?

Ответ. Эвглена зеленая имеет веретеновидную форму тела. Клеточная мембрана уплотнена, поэтому форма тела постоянная.. Эвглена передвигается с помощью жгутика, который находится на переднем конце тела. Имеется одно ядро.. Имеется глазок с пигментом, при помощи которого эвглена определяет источник света.. Зеленый цвет клетке придают хлоропласты, которые являются органами фотосинтеза.

Главной особенностью является способность питаться как автотрофным, так и гетеротрофным способом. То есть на свету она фотосинтезирует, а в темноте хлоропласты разрушаются и эвглена поглощает органические вещества из окружающей среды всей поверхностью клетки.

Выполни задания

Задание. Предложите опыт, доказывающий, что эвглена зеленая при отсутствии света теряет зеленую окраску.

Ответ. Особенности эвглены зелёной делают организм как авто — , так и к гетеротрофным. На свету зеленая эвглена получает питательные вещества с помощью хлоропластов, т.е. процесса фотосинтеза их, ведя себя при этом как растение. Простейшее с помощью глазка всегда находится в поиске яркого источника света.

На свету зеленая эвглена получает питательные вещества с помощью хлоропластов, т.е. процесса фотосинтеза их, ведя себя при этом как растение. Простейшее с помощью глазка всегда находится в поиске яркого источника света.

Для проведения опыта сосуд, содержащий зеленых эвглен необходимо поместить в темное место.

При недостатке освещения простейшее вынуждено перейти на альтернативный способ питания. Со временем хлорофилл из тела животного исчезает. Это можно будет увидеть, рассмотрев животное под микроскопом. За счёт того, что хлорофилл полностью исчезает микроорганизм теряет свой ярко — зелёный окрас зеленая эвглена становится белой. При гетеротрофном типе питания простейшее перерабатывает пищу с помощью вакуолей.

Обсуди с товарищами

Задание. Как дышат простейшие?

Ответ. Простейшие получает кислород из воды, который поступает во внутреннюю полость клетки через наружные покровы. Все тело участвует простейшего в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые организм простейшего сможет переварить, а также для получения энергии.

Все тело участвует простейшего в дыхательном акте. Кислород, попавший в цитоплазму, необходим для расщепления питательных веществ на простые составляющие, которые организм простейшего сможет переварить, а также для получения энергии.

У простейших, ведущих паразитический образ жизни возможно бескислородное дыхание или брожение. Но при этом функции дыхания остаются прежними.

Выскажи мнение

Задание. Особенности строения тела простейших отражают их способ питания.