«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?: Экология: 69-я параллель: Lenta.ru

Команда российских, французских и немецких ученых нашла в вечной мерзлоте Сибири, в Якутии, несколько вирусов возрастом почти 50 тысяч лет. Спустя такое долгое время организмы разморозили, и они внезапно ожили и даже оказались способны убивать: вирус напал на амебу и погубил ее. Могут ли давно забытые инфекции угрожать человечеству, есть ли опасность появления в Якутии и на других северных территориях неизвестных медицине вирусов, «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Лента.ру»: Вы можете рассказать, что за вирус нашли?

Анча Баранова: Группа французских ученых под руководством Жан-Мишеля Клавери вытащила из образцов вечного льда Якутии пандоравирус и еще 12 древних вирусов. Самому старшему из них 48 500 лет, а возраст самого молодого оценивается в 27 тысяч лет. Вообще-то мерзлота у нас имеется и подревнее, но радиоуглеродным методом ее уже не датируешь. Древние вирусы были найдены во льдах, находящихся на глубине до 16 метров.

Вообще-то мерзлота у нас имеется и подревнее, но радиоуглеродным методом ее уже не датируешь. Древние вирусы были найдены во льдах, находящихся на глубине до 16 метров.

Все эти пробы вечной мерзлоты отбирались еще в то время, когда между Францией и Россией было развито научное сотрудничество — в 2011-2016 годах. Последняя была датирована докоронавирусным 2019-м. Надо сказать, что мерзлоты на Земле много, всю не переобследуешь, потому ученые выбирали участки поинтереснее. В одном из набуренных столбиков был клок шерсти мамонта, в другом растаял погибший волк возрастом 20 тысяч лет. У волка был кишечник, в нем биоценоз — бактерии, грибы, вирусы и так далее, со всеми остановками. Ученые исследовали именно такие образцы — самые интересные.

Они их набурили, отвезли в лабораторию, потихоньку растаивали одну колонку за другой, что-то с ними делали. Еще в 2013 году, в самом начале, ученые заметили вирусы. Вирусы были поистине гигантские. Их было видно в обычный световой микроскоп, в то время как другие вирусы можно рассмотреть только с помощью электронного.

Жан-Мишель Клавери, руководитель международной исследовательской группы

Фото: СВФУ им. М. К. Аммосова

Назвали эти вирусы пандоравирусами, в честь ящика Пандоры — артефакта из древнегреческой мифологии. По легенде, из этого ящика потом разлетелись все беды и несчастья.

А вот сейчас ученые придумали способ анализа получше, ведь литры растаявшей воды в микроскоп отсмотреть трудно, а если выделить остатки ДНК, то вирусы, конечно, найдешь, но не живые, а в виде записи генетического кода. Поэтому ученые создали модельную систему для поиска вирусов — растили на чашках культуру практически вездесущей акантамебы и смотрели, не залезет ли из воды в нее что-нибудь.

Вот так один из вирусов разморозился и атаковал амебу. Он клетку амебы убил, а сам при этом размножился. Из одной вирусной частицы получилось сто. То есть за тысячи лет вирус не потерял свои свойства, как бы ожил

Это как бы намек, что человечеству стоит бояться? Что собой представляет этот пандоравирус?

На сегодня пандоравирус можно считать самым крупным вирусом, его длина составляет один микрометр, а геном — 2,5 миллиона нуклеотидов. Я люблю сравнивать вирусы с автомобилями. РНК-вирусы очень маленькие, это легковые машинки. ДНК-вирусы намного крупнее, это уже грузовички. Например, вирус оспы до недавнего времени считался большим — это 18-колесный грузовик, то есть огромный. Но пандоравирус (и некоторые его родственники) — просто гиганты, которые по сравнению с вирусом оспы будут как КамАЗ рядом с пассажирским авиалайнером.

Я люблю сравнивать вирусы с автомобилями. РНК-вирусы очень маленькие, это легковые машинки. ДНК-вирусы намного крупнее, это уже грузовички. Например, вирус оспы до недавнего времени считался большим — это 18-колесный грузовик, то есть огромный. Но пандоравирус (и некоторые его родственники) — просто гиганты, которые по сравнению с вирусом оспы будут как КамАЗ рядом с пассажирским авиалайнером.

Получается, что пандоравиусы на сегодняшний день можно считать самыми первыми вирусами на земле?

Из якутской мерзлоты оттаяло больше десятка древних вирусов, это много. Конечно, эти вирусы имеют что-то общее, в частности, огромную устойчивость их капсида. Может, там и другие вирусы были, более мелкие или более хлипкие, но за тысячелетия они развалились, и мы их не видим. А эти увидели.

Четкую генеалогию этих вирусов мы сейчас восстановить не можем, не хватает знаний. Вирусы — огромные, в них куча генов, которых мы раньше никогда не видели в живых организмах. Ученые, если честно, понятия не имеют, что они могут делать. Если выкинуть из пандоравируса половину этих генов, он будет размножаться точно так же, как раньше. То есть это такие частицы, их клетками нельзя назвать, но они точно способны между клетками перемещаться и с собой какую-то полезную или вредную генетическую нагрузку таскать. Такой грузовичок с прицепом. Они, конечно, не автономны, это не клетки. Это переходная стадия между полноценными клетками и вирусами, которая еще не полностью завершила свое упрощение до полного паразита.

Если выкинуть из пандоравируса половину этих генов, он будет размножаться точно так же, как раньше. То есть это такие частицы, их клетками нельзя назвать, но они точно способны между клетками перемещаться и с собой какую-то полезную или вредную генетическую нагрузку таскать. Такой грузовичок с прицепом. Они, конечно, не автономны, это не клетки. Это переходная стадия между полноценными клетками и вирусами, которая еще не полностью завершила свое упрощение до полного паразита.

Пандоравирус

Фото: Vincent Racaniello / Wikimedia

Может быть, именно из-за этих пандоравирусов вымерли мамонты?

Пандоравирусы живут у амеб, они и тысячи лет назад тоже заражали простейших. Отчасти это связано с тем, что простейшие клетки — очень большие, в их цитоплазме можно наладить производство крупного вируса. В относительно маленькой клетке человека фабрику по производству гигантских вирусов просто не смонтируешь. Примерно так же, как маленькую городскую аптеку не выйдет переоборудовать под мебельный магазин, как ни старайся.

Могут ли эти вирусы ускоренно эволюционировать и приспособиться к новому хозяину, то есть напасть на людей?

Нет, человеческие клетки эти вирусы не могут инфицировать, они нападают исключительно на амеб. Но ведь у нас и амеб в природе немало. Среди них имеются патогенные, а у пандоравирусов и им подобных, а их немало — и мимивирусы, и пакманвирусы (в честь персонажа легендарной компьютерной игры Pacman), — есть много непонятных генов с неизвестной функцией. В теории древние вирусы могут затащить эти гены в амебу и придать ей новые патогенные свойства. А то, что амебы могут стать для человека или сельхозживотных не менее опасными, чем бактерии, примеров немало, от дизентерии до проникающей прямо в мозг и стопроцентно летальной неглерии Фоулера.

Вдруг кроме этих пандоравирусов в Якутии или еще где-то на севере растают и другие вирусы, опасные для человечества?

Оттаивание вечной мерзлоты несет много проблем. Но людям бросается в глаза лишь самое простое: вирусы разморозятся. Что само по себе уже плохо. Пакманвирусы, например, — близкие родственники вируса африканской чумы свиней, загадочного вируса с огромным значением для сельского хозяйства, и давно уже не только в Африке. А ведь геном пакманвирусов больше, чем у вируса африканской чумы свиней, там целая куча генов, не имеющих сходства ни с какими из уже известных.

Что само по себе уже плохо. Пакманвирусы, например, — близкие родственники вируса африканской чумы свиней, загадочного вируса с огромным значением для сельского хозяйства, и давно уже не только в Африке. А ведь геном пакманвирусов больше, чем у вируса африканской чумы свиней, там целая куча генов, не имеющих сходства ни с какими из уже известных.

Но помимо этого существуют другие беды. Дороги превращаются в месиво из-за того, что вечная мерзлота тает, нарушаются биоценозы, животные гибнут, так как не могут выжить в непривычных условиях. По сравнению с этим вирусы, которые могут стать потенциально опасными для человека, — немножко призрачная перспектива, отдаленная. Уж скорее какая-то новая бактерия разморозится. Или прямо сразу амеба

Кстати, в этом году в Антарктиде зафиксирована холодовая аномалия. Например, на южнополярной станции Амундсен-Скотт средняя температура с апреля по сентябрь составила минус 61 градус по Цельсию. Это на 4,5 градуса ниже, чем за всю историю наблюдений, начиная с 1957 года. Да и на Северном полюсе с ледниками не все так плохо, для вечной мерзлоты это хороший год. Это не значит, что глобального потепления нет, просто нам послабление вышло.

Да и на Северном полюсе с ледниками не все так плохо, для вечной мерзлоты это хороший год. Это не значит, что глобального потепления нет, просто нам послабление вышло.

У меня есть любимый фильм «Нечто», снятый Джоном Карпентером еще в 1982 году. Команда ученых на научно-исследовательской станции в Антарктиде нашла что-то такое в вечной мерзлоте, а оно оттаяло и стало принимать облик земных существ, сначала собак, а потом и людей — кушало их и заменяло собой. Фильм, я считаю, шедевр, в том числе и потому, что грамотно препарирует наш древний страх перед этой самой вечной мерзлотой и прячущимся в нем неведомым.

Арктический лед

Фото: Brennan Linsley / AP

И вот сейчас оттаивают тысячи километров этой самой вечной мерзлоты. Вполне можно представить, что из-за большого количества размерзшегося точно будут какие-то негативные эффекты. Но они не определены, неизвестное так и остается неизвестным.

Возможно, опасность не в том, что вылезут какие-то древние вирусы, а в том, что мы обнаружим вроде как вымершие, а реально — законсервированные биологические царства. То есть не вирусы, не бактерии, а какую-то иную форму вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, «логус гогус», которая питается чем попало и людьми в том числе. Это древний страх человечества, и нельзя сказать, что он совсем беспочвенный. И тем не менее пока ничего суперопасного не обнаружилось

То есть не вирусы, не бактерии, а какую-то иную форму вполне земной, но древней жизни под названием, скажем, «логус гогус», которая питается чем попало и людьми в том числе. Это древний страх человечества, и нельзя сказать, что он совсем беспочвенный. И тем не менее пока ничего суперопасного не обнаружилось

Я бы сказала, что для начала нужно подумать про те опасности, которые нас реально подстерегают. Есть бактерии, которые в вечной мерзлоте могут сидеть довольно долго в виде спор, а потом оживать. Например, погибшие несколько веков назад от сибирской язвы и захороненные олени. Или просто погибшие. Пока они погребены в вечной мерзлоте, сидящие в них бактериальные споры безопасны, но при потеплении сибирская язва вполне может вылезти. Места, о которых сохранилась историческая память, обозначены. Но ведь есть захоронения, о которых мы не знаем, а они могут взять и потечь. Все вышесказанное относится и к простейшим, особенно к амебам, которым все равно, на каком субстрате расти — в теплом слое перегноя или в чьем-то мозге.

Нужно мониторить все новоразмороженные участки вечной мерзлоты. Делать микробиологические и вирусологические обзоры, смотреть все, что обитает в талой воде: амебы, коловратки, что-то еще.

Это делается?

Уверена, что такие исследования ведутся. Французские ученые написали в своей статье, что эти исследования ведет новосибирский «Вектор», и я уверена, что так и есть. Но тема тающей мерзлоты далеко не такая модная, как лечение рака или коронавируса. Исследования проводятся в соответствии с выделяемыми на них деньгами. Государство должно захотеть предоставить для этого достаточный бюджет. Одни страны изучают одно, другие — другое. Японцы, например, собирают образцы тканей мамонтов, они мечтают их со временем воскресить. Их интересует мамонт как таковой. А меня вот интересует микробиом этих самых мамонтов, а также их паразиты — в общем, весь околомамонтный биоценоз. Мамонт — он, в сущности, как остров, теплый и с густой растительностью. Эволюционные процессы на этом острове точно шли по-другому, чем в холодной тундре. По большому счету, в том, что французы обнаружили пандоравирус в талой воде, есть элемент удачи. А если поискать в кишках у мамонта, там может такое найтись!

По большому счету, в том, что французы обнаружили пандоравирус в талой воде, есть элемент удачи. А если поискать в кишках у мамонта, там может такое найтись!

Зачем ученые изучают древние вирусы?

Этим занимается фундаментальная наука. Нам как человечеству нужно разобраться, что такое жизнь, откуда что произошло и зачем вообще вирусы. Считается, что происхождение у вирусов — полифилетическое, то есть разные вирусы независимо откуда-то взялись. Вирусы — это собирательный образ субклеточных паразитов. Некоторые вирусы образовались путем постепенного упрощения, то есть деградации клеток. Бактерии или одноклеточные по каким-то причинам потеряли часть структур, отбросили ненужные функции и упростились до вирусов. А некоторые — просто представляют собой сбежавшие клеточные гены, которые научились упаковываться в мембраны и перемещаться между клетками.

Антарктика

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Это не путь упрощения, это клеточный спин-офф. Можно на тех же машинках объяснить. Вообразите автомобиль с рулем, колесами, мотором. Но постепенно у него отвалился мотор, руль, тормоза. Машинка уменьшилась и научилась путешествовать в багажнике других машин. Зачем такой машинке мотор? Это одна ситуация. А другая — когда у машинки бампер отвалился и начал жить самостоятельной жизнью: научился запрыгивать другим машинам на заднее сиденье и путешествовать там с комфортом.

Вообразите автомобиль с рулем, колесами, мотором. Но постепенно у него отвалился мотор, руль, тормоза. Машинка уменьшилась и научилась путешествовать в багажнике других машин. Зачем такой машинке мотор? Это одна ситуация. А другая — когда у машинки бампер отвалился и начал жить самостоятельной жизнью: научился запрыгивать другим машинам на заднее сиденье и путешествовать там с комфортом.

Когда появится больше ясности о зарождении тех же вирусов, как с практической точки зрения можно будет использовать эти фундаментальные знания?

Фундаментальная наука не имеет практических планов, она не для этого. В Древней Греции ученые пытались постичь строение материи. Демокрит придумал, что есть неделимый атом. Потом ученые стали дальше разбираться, поняли про протоны, электроны. Но никакого практического значения у этого всего не было — до тех пор, пока Менделеев не додумал про периодическую систему, а тут и знания о протонах подоспели.

Два этих проблеска знания слились в понимание, как рассчитывать химические реакции, не сразу, а в результате огромной коллективной работы. Вся химия построена на том, как элементы взаимодействуют между собой в зависимости от конфигурации электронов и протонов. После этих открытий химия стала понятной наукой. А раньше была просто чем-то эмпирическим: смешали одно вещество с другим, получилось нечто другое. Вместо понимания были просто гипотезы, в том числе завиральные, а все от того, что фундаментальная картина мира не сразу прорисовалась.

Вся химия построена на том, как элементы взаимодействуют между собой в зависимости от конфигурации электронов и протонов. После этих открытий химия стала понятной наукой. А раньше была просто чем-то эмпирическим: смешали одно вещество с другим, получилось нечто другое. Вместо понимания были просто гипотезы, в том числе завиральные, а все от того, что фундаментальная картина мира не сразу прорисовалась.

Или другой пример — из области биологии. Как были открыты гены? Классическая генетика — это чистая статистика, там никаких генов нет. Законы Менделя известны с XIX века, еще при Дарвине он их открыл, а с ДНК разобрались только в 1953 году. Термин «ген» был введен в 1909 году датским ботаником Вильгельмом Йоханнсеном, но почти полвека оставался теоретическим — термин был, а генов не было. Генетики исследовали свой предмет исследования, не имея этого предмета в руках. Вот где был реальный полет мысли! Шло наблюдение, чтобы понять, как устроена жизнь. И только теперь мы наконец пожинаем плоды. Фундаментальная наука не ставит перед собой никаких практических задач, этим она и прекрасна.

Фундаментальная наука не ставит перед собой никаких практических задач, этим она и прекрасна.

ГДЗ Биология Пасечник. С ракушкой 7 класс Стр. 21

Содержание

Авторы:Пасечник. С ракушкой, Суматохин, Калинова

Год:2020

Тип:учебник и лабораторные работы

Содержание

- Лабораторная работа. Разведение и изучение амеб в лаборатории

- Вопросы после параграфа

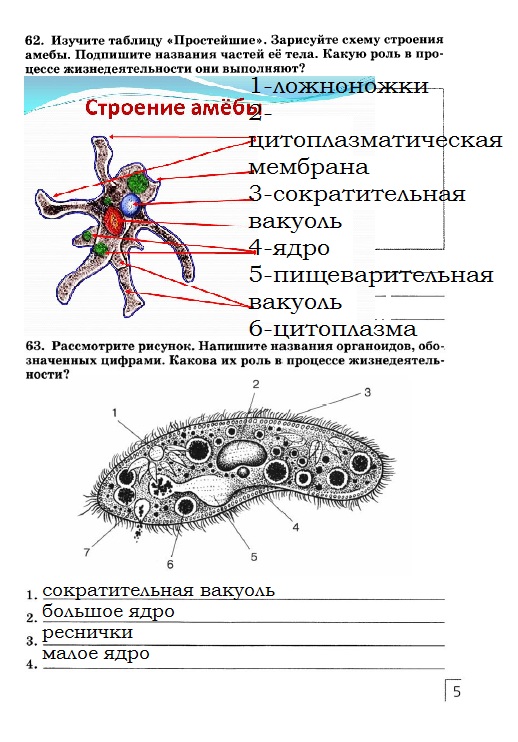

- Задание

- Подумайте

Лабораторная работа. Разведение и изучение амеб в лаборатории

Подготавливаем питательную среду для амеб. Для этого в чашку Петри наливаем охлажденную кипяченую воду, кладем несколько неочищенных зерен риса. Закрываем чашку Петри и ставим в теплое темное место.

Через несколько дней вокруг зерен риса образуются мутные облачка – это скопления бактерий, которые будут служить пищей амеб в культуре.

В приготовленную питательную среду с помощью пипетки вносим культуру амеб.

Закрываем чашку Петри и ставим в теплое темное место. Амебы очень чувствительны к температуре, которая должна поддерживаться на уровне +20…+30℃.

Закрываем чашку Петри и ставим в теплое темное место. Амебы очень чувствительны к температуре, которая должна поддерживаться на уровне +20…+30℃.Примерно через две недели мы можем рассмотреть амеб с помощью лупы под микроскопом.

Зарисовываем:

Вывод:

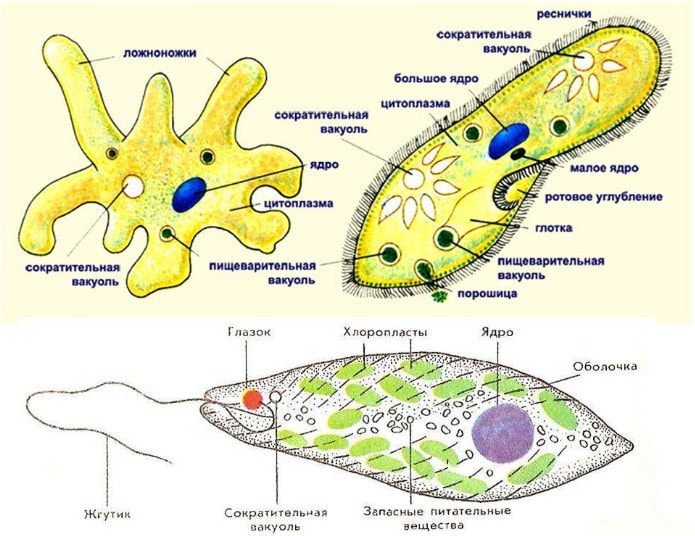

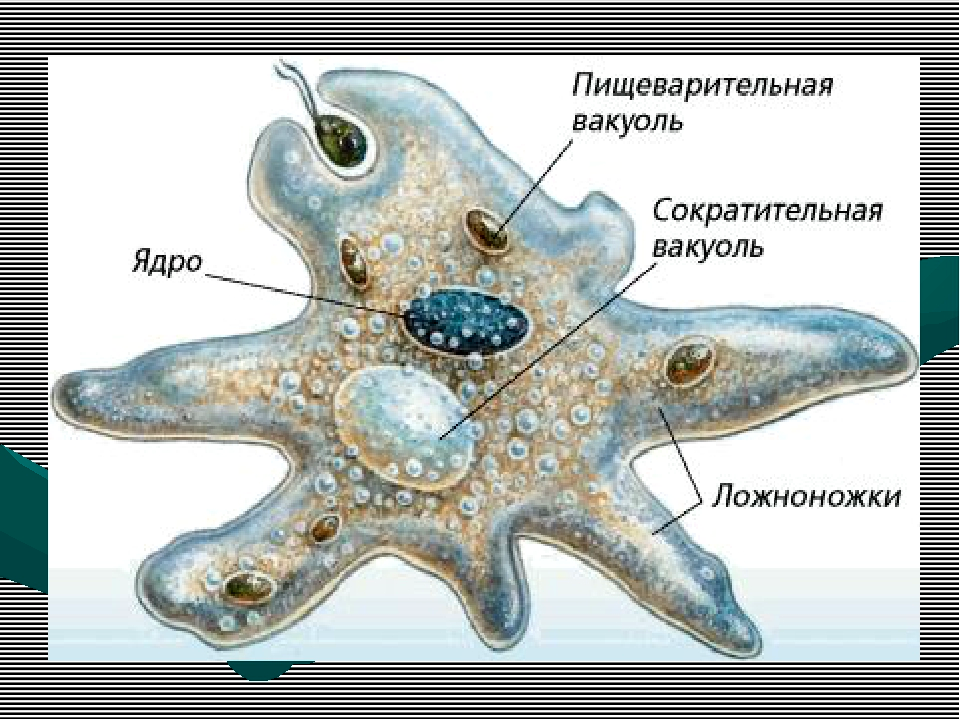

Амеба – простейшее, которое является представителем царства Одноклеточные. Живет в воде. Поверхность ее тела нежная и без воды практически мгновенно высыхает. Внешне амеба похожа на маленький комочек серого цвета без постоянной формы. Для передвижения у нее постоянно образуются ложноножки – выросты, которые меняют форму.

Стр. 21

Вопросы после параграфа

1. Каковы общие признаки простейших?

К подцарству Простейшие относят животных, тело которых состоит только из одной клетки. Их размеры достигают в среднем 0,1 – 0,5 мм, но также известны особи, чья величина составляет около 0,01 мм и чуть более 1 см.

В составе тела у них есть ядро (одно или несколько). По типу питания их различают как миксотрофы, так и гетеротрофы. Размножаются простейшие бесполым или половым путем. Могут реагировать на раздражители окружающей среды и поддерживать постоянство своей внутренней среды.

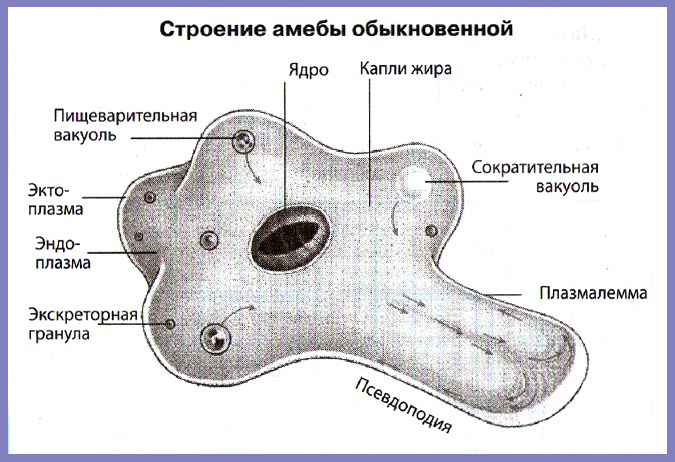

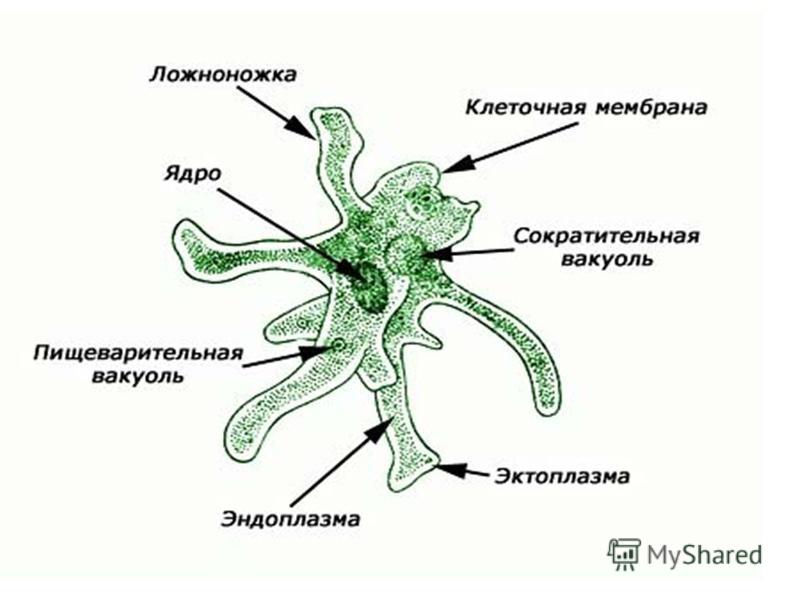

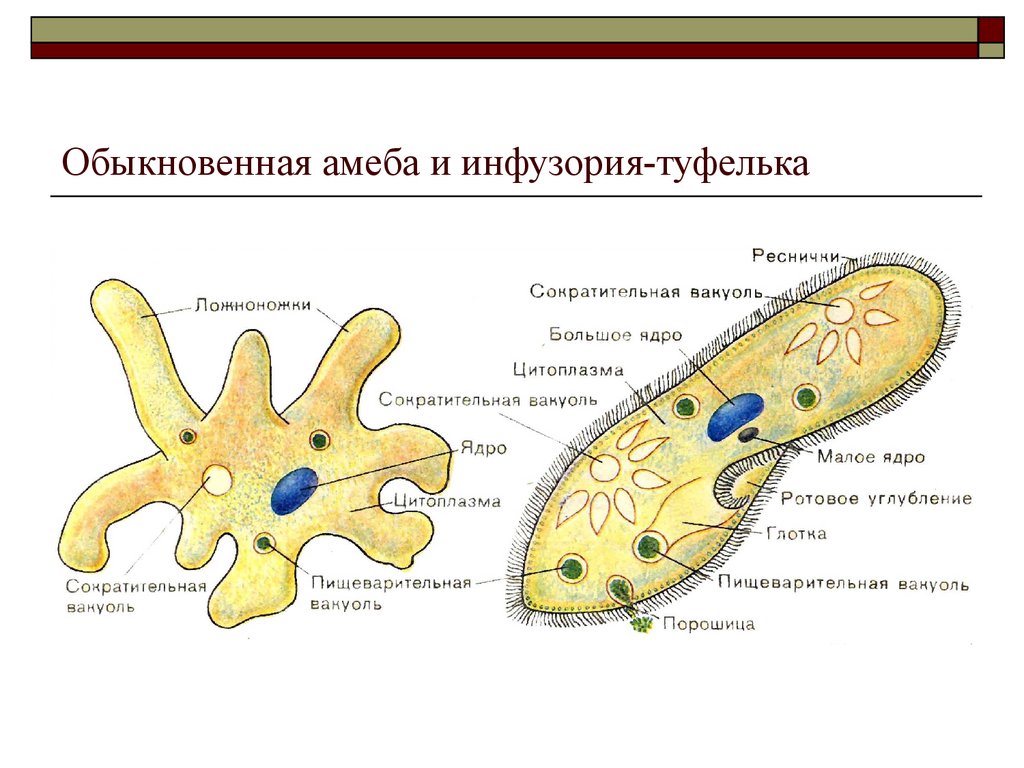

2. Назовите органеллы корненожек. Какие функции они выполняют?

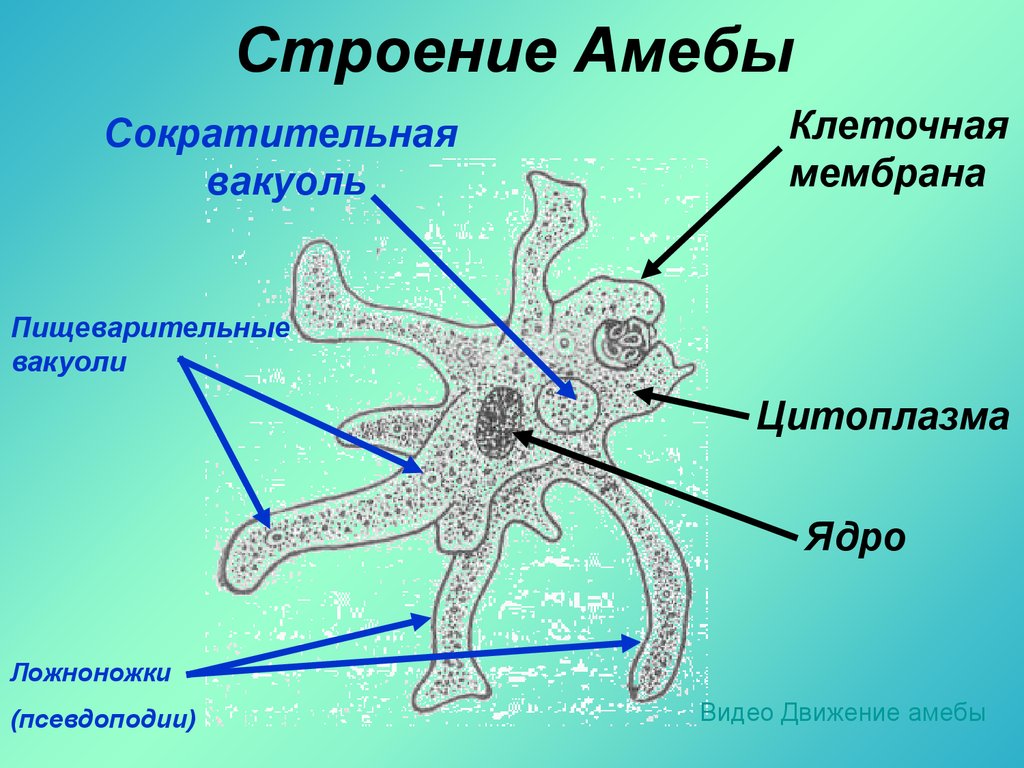

Корненожки – это одноклеточные организмы, которые передвигаются при помощи псевдоподий (ложноножек). У корненожек органеллами являются: ядро, эктоплазма (внутренний слой), эндоплазма (наружный слой), ложноножка, митохондрии, пищеварительная и сократительная вакуоли.

Ядро содержит в себе генетическую информацию. Эктоплазма участвует в механизме движения клетки. Эндоплазма является средой, в которой содержится ядро, органеллы, пластиды, вакуоли и т.д. Ложноножка в строении корненожек служит для передвижения и захвата пищи.

Пищеварительные вакуоли выполняют функцию переваривания пищи, поступающей в клетку. Непереваренные ее остатки у одних организмов выводятся в разных местах на поверхности клетки, а у других – через специальные органеллы. Эти специальные органеллы – сократительные вакуоли, которые отвечают за выведение из организмов корненожек избыток воды и продукты обмена, которые вредны для их организмов.

3. В какой среде живут и как передвигаются амебы?

Обитают амебы на дне пресноводных водоемов со стоячей водой. Наиболее благоприятной средой для них являются гниющие пруды и болота, где есть много бактерий. При наступлении плохих условий обитания амеба округляется, образует цисту – прочную оболочку и прекращает потребление пищи. При улучшении условий она выходит из цисты и возвращается к обычному образу жизни.

Передвигается амеба со скоростью около 0,2 мм в минуту, выпуская ложноножки в определенном направлении. Она уползает от механического раздражения, яркого света, повышенных концентраций растворенных в воде веществ. Под микроскопом амеба выглядит, как капелька воды, размером до 0,5 мм. В процессе движения можно видеть, как ее цитоплазма перетекает от одного полюса клетки к другому. По направлению потока цитоплазмы и формируется ложноножка.

Она уползает от механического раздражения, яркого света, повышенных концентраций растворенных в воде веществ. Под микроскопом амеба выглядит, как капелька воды, размером до 0,5 мм. В процессе движения можно видеть, как ее цитоплазма перетекает от одного полюса клетки к другому. По направлению потока цитоплазмы и формируется ложноножка.

4. В чем заключается внутриклеточное пищеварение?

Внутриклеточное пищеварение – это процесс переваривания пиши, который протекает внутри клеток и наблюдается у простейших, например, у амебы. С помощью ложноножек они захватывают пищу (бактерию, водоросль), обтекают ее своим телом вокруг и захватывают внутрь своей цитоплазмы вместе с небольшим объемом жидкости. В результате в цитоплазме образуется пищеварительная вакуоль – пузырек с пищевыми включениями.

Стр. 21

Задание

Сравните одноклеточных животных с бактериями, одноклеточными водорослями и грибами. Составьте таблицу «Сходство и различия одноклеточных организмов».

| Сходство | |||

| Основной структурной единицей является клетка, которая содержит ядро (генетический аппарат), цитоплазму, клеточную мембрану, рибосомы. | |||

| Различия | |||

| Подвижные | В строении ядро отсутствует. | Наличие целлюлозной оболочки и хлорофилла. | Наличие хитиновой оболочки; питаются готовыми веществами. |

Стр. 21

Подумайте

Почему в современном животном мире одноклеточные животные являются многообразной группой?

Одноклеточные животные являются многообразной группой в современном мире, потому что считаются неприхотливыми к условиям обитания организмами и отличаются высокой скоростью размножения, благодаря чему смогли освоить все среды жизни.

Скачать решениеЕсть ошибка? Или идея? Сообщи 📤

Мне не нравится на сайте, измените:Сделайте так, чтобы можно было:Решение неправильно/опечатка

Все номера

Стр. 18Стр. 21Стр. 22Стр. 25Стр. 26

18Стр. 21Стр. 22Стр. 25Стр. 26

Энергия клетки, Функции клетки | Изучайте науку в Scitable

Конкретный энергетический путь, который использует клетка, во многом зависит от того, является ли эта клетка эукариотной или прокариотической. Эукариотические клетки используют три основных процесса для преобразования энергии, содержащейся в химических связях пищевых молекул, в более удобные для использования формы — часто богатые энергией молекулы-носители. Аденозин 5′-трифосфат, или АТФ, является наиболее распространенной молекулой переносчика энергии в клетках. Эта молекула состоит из азотистое основание (аденин), сахар рибозы и три фосфатные группы. Слово аденозин относится к аденину плюс сахару рибозе. Связь между вторым и третий фосфат представляет собой высокоэнергетическую связь (рис. 5).

Первым процессом эукариотического энергетического пути является гликолиз , что буквально означает «расщепление сахара». Во время гликолиза отдельные молекулы глюкозы расщепляются и в конечном итоге превращаются в две молекулы вещества, называемого пируватом ; поскольку каждая глюкоза содержит шесть атомов углерода, каждый образующийся пируват содержит всего три атома углерода.

Гликолиз — это древний основной путь образования АТФ, который встречается почти во всех клетках, как у эукариот, так и у прокариот. Этот процесс, также известный как ферментация , происходит в цитоплазме и не требует кислорода. Однако судьба пирувата, образующегося во время гликолиза, зависит от того, присутствует ли кислород. В отсутствие кислорода пируват не может полностью окислиться до углекислого газа, поэтому образуются различные промежуточные продукты. Например, когда уровень кислорода низкий, клетки скелетных мышц полагаются на гликолиз для удовлетворения своих интенсивных энергетических потребностей.

Напротив, при наличии кислорода пируваты, образующиеся в результате гликолиза, становятся исходными веществами для следующей части энергетического пути эукариот. На этом этапе каждая молекула пирувата в цитоплазме попадает в митохондрию, где превращается в ацетил-КоА , двухуглеродный энергоноситель, а его третий углерод соединяется с кислородом и высвобождается в виде углекислого газа. В то же время также образуется переносчик NADH. Затем ацетил-КоА поступает в путь, называемый 9-й.0005 цикл лимонной кислоты

, который является вторым основным энергетическим процессом, используемым клетками. Восьмистадийный цикл лимонной кислоты генерирует еще три молекулы НАДН и две другие молекулы-носители: ФАДН 2 и ГТФ (рис. 6, в середине).

6, в середине).Третий основной процесс эукариотического энергетического пути включает электрон-транспортную цепь , катализируемую несколькими белковыми комплексами, расположенными во внутренней мембране митохондрий. Этот процесс, называемый окислительным фосфорилированием, переносит электроны от NADH и FADH 2 через мембранные белковые комплексы и, в конечном счете, к кислороду, где они соединяются с образованием воды. Когда электроны проходят через белковые комплексы в цепи, через митохондриальную мембрану формируется градиент ионов водорода или протонов. Клетки используют энергию этого протонного градиента для создания трех дополнительных молекул АТФ на каждый электрон, перемещающийся по цепи. В целом, комбинация цикла лимонной кислоты и окислительного фосфорилирования дает гораздо больше энергии, чем ферментация — в 15 раз больше энергии на молекулу глюкозы! Вместе эти процессы, протекающие внутри митохондиона, цикл лимонной кислоты и окислительное фосфорилирование, обозначаются как

6).

6).Цепь переноса электронов в митохондриальной мембране не единственная, которая генерирует энергию в живых клетках. В растительных и других фотосинтезирующих клетках хлоропласты также имеют цепь переноса электронов, которая собирает солнечную энергию. Несмотря на то, что они не содержат митохондрии или хлоропласты, прокариоты имеют другие виды энерговырабатывающих электрон-транспортных цепей в своих плазматических мембранах, которые также генерируют энергию.

Амеба – строение, питание и среда обитания

Амеба – одноклеточный микроорганизм. Это крошечное микроскопическое существо, которое живет в пресной воде. Хотя тело амебы состоит из одной клетки, функционирование этой клетки не так просто. Внутри клетки амебы выполняются многие физиологические функции, такие как дыхание, питание, размножение, выделение, стимуляция и т. д.

Содержание

- Научное значение амебы

- Структура AMOEBA

- Питание и расщепление пищи в Amoeba

- Среда обитания амебы

- Локомоция в амебе

- Репродукция в амебе

амебы. Каждая амеба имеет небольшую массу желеобразной цитоплазмы, которая дифференцируется на тонкую наружную плазму, слой жесткой прозрачной эктоплазмы и центральную эндоплазму. Строение амебы

амебы. Каждая амеба имеет небольшую массу желеобразной цитоплазмы, которая дифференцируется на тонкую наружную плазму, слой жесткой прозрачной эктоплазмы и центральную эндоплазму. Строение амебы Это крошечные одноклеточные существа, живущие в прудах, реках и озерах. Они прозрачны и видны только под микроскопом. У них нет клеточных стенок. Их тело состоит из тонкого слоя желеобразного вещества, называемого цитоплазмой.

У них нет костей, мышц и нервов. У них нет ни рта, ни носа, ни ушей, ни глаз. Они не могут видеть, слышать, обонять, ощущать вкус или чувствовать. Они размножаются путем деления себя на две части. Одна часть остается живой, а другая умирает.

Они классифицируются как эукариоты, потому что внутри их клеток есть ядра. У них есть хромосомы, которые представляют собой нитевидные структуры внутри ядра. У них есть митохондрии, которые производят энергию для клетки.

У них есть рибосомы, которые производят белки. У них есть ДНК, которая содержит генетическую информацию. У них есть РНК, несущая генетический код. У них есть мембраны, которые отделяют внутреннюю часть клетки от внешней. У них есть пищевые вакуоли, в которых хранятся питательные вещества.

У них есть РНК, несущая генетический код. У них есть мембраны, которые отделяют внутреннюю часть клетки от внешней. У них есть пищевые вакуоли, в которых хранятся питательные вещества.

Имеются пищевые вакуоли, зернистое ядро и четкая сократительная вакуоль на конце. У амебы нет ни рта, ни ануса, но у нее есть пища, и она выделяет ее в любой точке клеточной поверхности.

Во время кормления отростки цитоплазмы обтекают пищевые частицы, окружая их и образуя вакуоль, в которую высвобождаются амилазы для их переваривания. Затем амеба избавляется от переваренного материала путем экзоцитоза.

Кислород диффундирует в клетку из окружающей воды, в то время как метаболизм диффундирует из амебы в окружающую воду. Сократительная вакуоль, удаляющая из амебы лишнюю воду, отсутствует у большинства морских и паразитических видов.

Среда обитания амебы Амеба Proteus часто встречается в довольно чистых прудах с пресной водой с высоким содержанием кислорода. Он часто встречается в крупных экосистемах с «пищевыми паутинами», которые содержат множество водорослей и растений. Из-за своей неприязни к свету он обычно ищет убежища во всем, что дает тень, или обитает на дне прудов.

Он часто встречается в крупных экосистемах с «пищевыми паутинами», которые содержат множество водорослей и растений. Из-за своей неприязни к свету он обычно ищет убежища во всем, что дает тень, или обитает на дне прудов.

Для выживания этому организму требуется влажная среда, и было замечено, что его привлекают зерновые продукты. Культура Amoeba Proteus относительно проста. Создав среду, похожую на пруд, с листьями, пресной водой, грязью и, возможно, несколькими зернами пшеницы, оставьте смесь на пару дней. Через несколько дней должны начать появляться экземпляры Amoeba Proteus.

Amoebae Protexus также можно получить путем ферментации гниющих органических материалов в прудовой воде. Amoeba Proteus встречается по всему миру. Он живет в прудах, реках и «других пресноводных бассейнах».

Мягкая влажная почва, листья и стебли водных растений или любая твердая поверхность могут содержать Amoeba Protects, это свободноживущее животное, которое передвигается, производя пальцеобразные ложноножки.

Закрываем чашку Петри и ставим в теплое темное место. Амебы очень чувствительны к температуре, которая должна поддерживаться на уровне +20…+30℃.

Закрываем чашку Петри и ставим в теплое темное место. Амебы очень чувствительны к температуре, которая должна поддерживаться на уровне +20…+30℃.